Nº 2671/2672 - Agosto/Setembro 2024

Pessoa coletiva com estatuto de utilidade pública

No mar, tanta tormenta e tanto dano,

Tantas vezes a morte apercebida;

Na terra, tanta guerra, tanto engano,

Tanta necessidade avorrecida!

Onde pode acolher-se um fraco humano,

Onde terá segura a curta vida,

Que não se arme e se indigne o Céu sereno

Contra um bicho da terra tão pequeno?

(Canto I, 106)

«E disse: «Ó gente ousada, mais que quantas

No mundo cometeram grandes cousas,

Tu, que por guerras cruas, tais e tantas,

E por trabalhos vãos nunca repousas,

Pois os vedados términos quebrantas

E navegar meus longos mares ousas,

Que eu tanto tempo há já que guardo e tenho,

Nunca arados de estranho ou próprio lenho;

(Canto V, 41)

Os Lusíadas, de Luís de Camões (1524-1580), enquanto obra maior da literatura nacional, está umbilicalmente ligada à epopeia dos Descobrimentos Portugueses e à História de Portugal, desde as origens até ao final do século XVI.

Camões simboliza “as glórias e os desastres de Portugal”, num tempo marcado pelo cristianismo fundamentalista e pelo imperialismo político-militar do século XVI. Em Os Lusíadas, o poeta, que também foi soldado, transmite a imagem de um Portugal com História e com Heróis (Afonso Henriques, Mestre de Aviz, Nun’Álvares, D. Manuel…), não abdicando de criticar o poder no abuso, na corrupção e na tirania, em especial na fase final do Império.

A sua obra em geral e Os Lusíadas em particular têm sido estudados e analisados maioritariamente na perspetiva literária e histórica. O desafio que me foi lançado para a trabalhar na perspetiva da Guerra, vai ao encontro dos poucos trabalhos publicados sobre o assunto.

A Guerra está bem presente na História de Portugal, desde a criação à afirmação, mas também nos Descobrimentos Portugueses, pois para além de descobridores os portugueses foram, também, conquistadores.

E Luís de Camões representa essa realidade histórica, de uma maneira única, sem rodeios ou tabus, pois “viu, tratou e pelejou”, para além de ter “sonhado, imaginado e estudado” (canto X, 153).

No sentido de uma visão mais global, começaremos por caracterizar muito resumidamente a Guerra no século XVI. Passaremos depois à análise da vida de Luís de Camões enquanto soldado, para compreendermos a sua visão da Guerra vivida. E, finalmente, analisaremos as diferentes referências do poeta ao fenómeno da Guerra e das Guerras ao longo dos dez cantos. Deste modo, entenderemos melhor a sua visão da Guerra, que viveu intensamente, em oposição à Paz, que tanto ambicionava. Mas também compreendemos melhor o Amor que tanto o inspirava, em oposição ao Ódio a que tanto se opunha, num equilíbrio da vida real que marcou o seu século XVI, e que continua a marcar a Humanidade em pleno século XXI.

Nos quinhentos anos do nascimento de Luís de Camões, e num momento em que o Mundo convive com dezenas de guerras, este texto constitui também, uma homenagem singela aos combatentes que ”por obras valerosas se vão da lei da morte libertando” (canto I, 2).

O século XVI, relativo à vivência de Luís de Camões, constitui um período de grande desenvolvimento da civilização ocidental, representando, na prática, o início da globalização. Depois da descoberta do caminho marítimo para a Índia (20 de maio de 1498 – Vasco da Gama) e da chegada dos portugueses ao Brasil (22 de abril de 1500 – Pedro Álvares Cabral), Portugal e Espanha exploraram os oceanos e abriram um conjunto alargado de rotas comerciais marítimas, criando colónias no Novo Mundo. Dividido esse Mundo (7 de junho de 1494 – Tratado de Tordesilhas), os portugueses deram prioridade às rotas asiáticas e africanas, e os espanhóis às rotas através do Oceano Pacífico, ligando o continente americano ao asiático.

A nova era do colonialismo, assente num imperialismo à escala global, era imposta, do Brasil ao Oriente, passando por África, através do poder militar, mas também do necessário equilíbrio político e diplomático e tinha no mercantilismo a principal doutrina económica. Entretanto, começam nesta época as divisões religiosas na Europa com a reforma protestante. Por outro lado, assiste-se neste período a grandes transformações na astronomia e na ciência.

Em Portugal e em termos estratégicos, neste período (em especial entre 1415 e 1542), os objetivos políticos passavam sobretudo “pela obtenção de zonas de exploração económica «com vista a manter a liberdade de ação política face a Castela»”. […] Foi claramente um período de ação estratégica ofensiva e que atingiu o seu auge com o reinado de D. Manuel I. […] Segue-se um período de grande crise no Império, em parte pela sua grande extensão, e consequente incapacidade de controlo, em face de múltiplas ameaças. Depois de 1542 Portugal diminui o esforço na Índia, retrai em Marrocos, investe mais no Brasil e assume maior neutralidade nos conflitos europeus. E depois de 1568 e até 1580 altera a prioridade da Índia para o norte de África e retorna à política de conquista com aproximação à Santa Sé (invocando a ameaça turca) e à Inglaterra, neste caso como manobra dissuasora relativamente à Espanha pois, nas palavras de Borges de Macedo, já se esboçava desde 1545 “a perspetiva do cerco espanhol” (Borges, 2006, p. 62-63).

Em termos de pensamento sobre a Arte da Guerra, destaco Nicolau Maquiavel (1469-1527), autor da obra O Príncipe de 1513, a sua obra mais conhecida e lida, mas também da Arte da Guerra em 1521 (apesar de pouco lido em Portugal). A Arte da Guerra é um dos mais importantes tratados militares da História, em que se opõe abertamente aos mercenários e em que apela à criação de milícias nacionais temporárias (já o fizera em O Príncipe – onde tratou de modo ímpar a relação entre a política e a instituição militar). Desenvolve questões importantes como a profissionalização militar, o exército de cidadãos, a superioridade da infantaria sobre a cavalaria, os ensinamentos dos batalhões suíços. Para Maquiavel existem dois tipos de guerra: a que deriva da “necessidade” (mais defensiva) e aquela outra que visa preencher “o desejo de poder” (mais ofensiva). A Guerra é vista como um fenómeno violento, característico dos homens, com o objetivo de conquistar e manter o poder (afinal é o que conta em política). Numa outra parte da sua obra Maquiavel considera a guerra como um ato público que impele os cidadãos a agirem coletivamente unindo-se e organizando-se em momentos adversos.

As questões relacionadas com a Guerra Justa (que não desenvolveremos em pormenor) são então debatidas na época, tendo por referência Santo Agostinho (354-430), São Tomás de Aquino (1225-1274) e as Ordenações Afonsinas (1448), mas também obras mais recentes de Bartolomeu de las Casas (1484-1566), Francisco de Vitória (1483-1546) e Luís de Molina (1535-1600).

A Guerra no século XVI, influenciada pelo movimento globalizante atrás referido (em que a guerra ao infiel era natural, e a proteção dos navios de comércio era necessária), dá um grande protagonismo às marinhas em detrimento das operações militares terrestres, ainda sob controlo das hostes senhoriais (a última grande operação militar em Portugal com recurso a hoste senhorial, foi a tomada de Azamor em 1513).

As primeiras grandes navegações oceânicas portuguesas foram feitas com caravelas (Canárias, Açores, Madeira…). Entretanto, os combates navais e as operações de conquista em nome da fé cristã passaram a ser mais marcantes. Chaul e Diu (1508 e 1509) foram as primeiras grandes batalhas navais da Era Moderna, onde a tipologia (e superioridade técnica) dos navios e a artilharia naval passaram a desempenhar um papel decisivo. Portugal, para além de ter criado e consolidado a primeira marinha de longo curso, apta para navegação transoceânica, terá sido pioneiro na invenção do primeiro tipo de embarcação destinada à guerra naval. A nau, primeiro navio europeu para a navegação oceânica, era um verdadeiro transporte armado em guerra. Mas outros navios de “duplo uso” passaram a ser fundamentais a partir de 1520, como o galeão português e a caravela redonda (dotados de artilharia, que facultava o combate à distância, mas que não dispensava a abordagem, pois o navio era melhor que fosse aprisionado que destruído), os quais contribuíram para que “Portugal fosse a primeira potência marítima à escala global no século XVI” (Teixeira, 2017, p. 233). “Os compromissos imperiais de Portugal desenrolavam-se então em teatros de operações onde predominavam os confrontos de carácter naval ou de defesa de um sistema fortificado” (Sousa, 2008, p. 26).

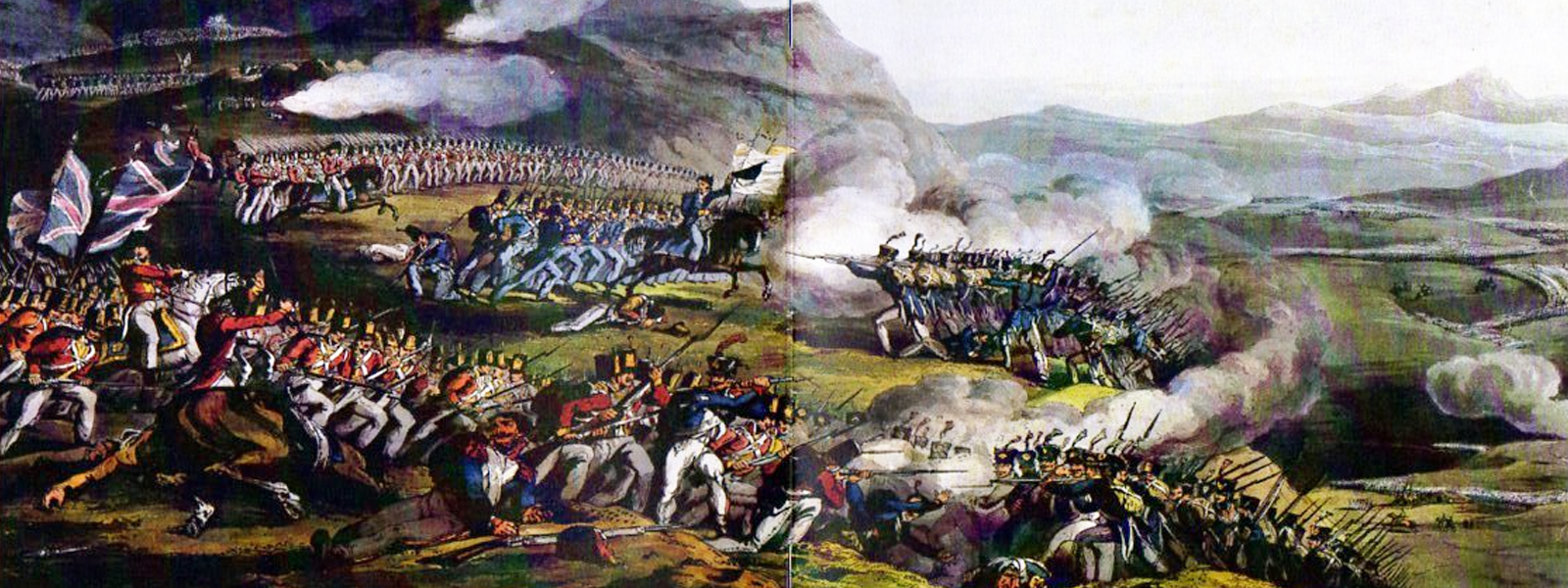

Em termos de operações militares terrestres é ainda o período das lanças e dos piques, dos arcabuzes, do início da artilharia e dos cercos a posições fortificadas. Os exércitos tornaram-se maiores e mais centralizados (era dever da nobreza combater e aconselhar o Rei – que também devia dar o exemplo, combatendo) e reafirma-se o papel da infantaria em detrimento da cavalaria (em especial depois de Pavia, em 1525, com Gonçalo de Córdova). Assistiu-se a uma generalização das armas de fogo ligeiras (arcabuzes), a logística tornou-se mais sofisticada, a fortificação abaluartada desenvolve-se e a instrução/formação passa a ser mais cuidada e regulamentada. Efetivamente, os soldados começaram a ser sujeitos a adestramento regular (piqueiros e atiradores com arcabuzes – os mosquetes, mais pesados, funcionavam como artilharia ligeira) e as grandes referências táticas passam a ser a falange macedónica adotada pela Suíça e os terços espanhóis empenhados nas suas guerras em Itália. Em termos de organização, os terços eram constituídos por 10 companhias, oito de piqueiros (lanceiros) e duas de arcabuzeiros, com 300 homens cada. Cada terço era comandado por um Mestre-de-Campo, secundado por um Sargento-Mor.

Para Gonçalo Couceiro Feio (A Guerra no Renascimento, 2018), e apesar das diferenças dos teatros de operações, Portugal foi-se adaptando e até inovando, ao nível do recrutamento, da instrução, da disciplina, da remuneração do serviço militar (apesar de tudo, sincopada), da logística, da fortificação e do armamento. Reformulou-se a rede defensiva da costa portuguesa, implementaram-se as companhias de ordenanças (depois de várias tentativas e já com D. Sebastião), e realizaram-se exercícios, em parte acompanhados pelo próprio Rei (que entre 2 de janeiro e 11 de fevereiro de 1573 inspecionou, no Sul, cerca de cento e vinte e duas companhias de ordenanças).

Entretanto, o crescente enfraquecimento português a Oriente, fez reavivar o projeto de conquista e cristianização do Norte de África, projeto acarinhado pelo jovem Rei, D. Sebastião, que veio a desaguar na “Guerra dos três reis” em Alcácer Quibir, em agosto de 1578. E com a morte do Rei, veio a crise dinástica e a vitória de Filipe II sobre as forças de D. António, o que levou à perda da independência entre 1580 e até 1640.

Este processo fez parte do século de ouro espanhol da segunda metade do século XVI (que incluiu os Países Baixos e Nápoles), sustentado pelas forças militares castelhanas, sob o estandarte do catolicismo (em face do crescendo dos movimentos protestantes). Entretanto, no final do século, e para além da Espanha, outras potências marítimas começaram a disputar a supremacia dos oceanos, como a Inglaterra, a França e as Províncias Unidas, que defendiam a liberdade de comércio e navegação nos mares, o mare liberum.

Isabel Rio Novo (2024), biógrafa do poeta, resumiu em poucas palavras a sua vida: “Antes de ser convertido em símbolo da nacionalidade ou em paradigma do poeta genial, Luís Vaz de Camões foi quase tudo quanto um homem podia ser no tempo em que viveu. Um estudioso e um humanista. Um sedutor que perseguiu amores proibidos. Um cortesão e um boémio, movimentando-se entre as casas dos grandes senhores e as ruelas da cidade. Um desordeiro, frequentemente envolvido em arruaças, que se viu atirado para a prisão. Um soldado que combateu no Norte de África, de onde saiu mutilado, perdendo um olho, e depois na Ásia, onde passou dezassete anos, naufragou e escapou à morte. Um viajante deslumbrado com os mundos que as viagens marítimas revelaram ao Ocidente. Um escritor que renovou a língua portuguesa, publicando uma obra excecional e perdendo outra de igual valor.”

Camões (1524-1580), foi soldado de 1548 e 1550, em Ceuta, e de 1553 a 1556, na Índia. Em 1568, vai para Moçambique e regressa a Portugal em 1570.

Na sequência do desterro (ou dos desterros) forçado pelos amores infelizes, e depois de algum tempo passado no Ribatejo, Camões embarcou para Ceuta, onde passou cerca de dois anos, tendo voltado a Lisboa, onde viria a correr mal a reaproximação aos seus amores (caso de D. Catarina de Ataíde). “Era tradição que os rapazes nobres fizessem o seu tirocínio militar na guarnição das fortalezas norte-africanas […] O passo seguinte no prosseguimento da carreira era passar à Índia” (Novo, 2024, p. 163). Este serviço em África, terá sido cumprido na companhia de seu pai, Simão Vaz, fundamentalmente para esfriar os ânimos e afastar-se das más influências. Em Ceuta, numa altura de escaramuças habituais e sem grandes combates, Camões perderia o olho direito (segundo os seus biógrafos a causa terá sido a centelha de um canhão disparado) e viveria temores e falsas esperanças, numa penitência que lhe parecia desproporcionada, pois “o único crime que cometera fora amar”. Camões não deixou qualquer registo da sua estadia em Ceuta, mas ela está presente implicitamente em Os Lusíadas, caso dos sentimentos dos soldados obrigados a combater os infiéis.

Quantos rostos ali se vêm sem cor,

Que ao coração acode o sangue amigo!

Que, nos perigos grandes, o temor

É maior muitas vezes que o perigo;

(Canto IV, 29)

Embarcou para a Índia a 24 de março de 1553, depois de ter sido agraciado com uma carta de perdão de D. João III, relativa à ofensa a Gonçalo Borges. Terá viajado na armada capitaneada por Fernão Álvares Cabral e recebido soldo (logo que se inscreviam na Casa da Índia, os soldados recebiam antecipadamente uma quarta parte do salário anual) como qualquer outro escudeiro, em comissão de três anos. Deixou a mãe (seu pai teria falecido na Índia entre 1550 e 1553) e partiu obrigado a escapar a todos os que lhe “armavam acontecimentos”.

Viajou na nau São Bento, capitaneada por Belchior de Sousa e só chegaria a Goa a 23 de agosto do mesmo ano, depois de várias escalas e tempestades, que retrata em Os Lusíadas.

Nesse e nos outros navios que se seguiram nas operações navais na Índia (expedição a Malabar, Guardafui, estreito de Meca…) e na Ásia Oriental (tinha de se alistar para receber soldo e sobreviver), fazia turnos, e dormia sobre esteiras com pouco espaço para se estender. Quando chovia, recolhia-se sob uma espécie tendas feitas de folha de palmeira. A alimentação era escassa e monótona e as condições de bordo levavam à proliferação de doenças contagiosas. Muitos camaradas eram lançados ao mar (depois de mortos), como Pero Moniz, a quem dedicou um belo soneto. Era uma vida difícil, mesmo quando tinha acesso a terra. Depois de sete anos como soldado teve direito a um cargo administrativo como “provedor dos defuntos e ausentes” em Macau, função que lhe deu alguma folga financeira para se empenhar na escrita. Mas depois de ter sido afastado, em 1559, naufragou na costa do Camboja a caminho de Goa, onde permaneceria até 1567. Passou depois por Moçambique (na miséria como poeta), onde foi encontrado por Diogo do Couto, que financiou a sua viagem para Lisboa (Couto, Década VIII, cap. 28, Lisboa, 1786).

A poesia constituía um escape desses momentos duros e muitas vezes solitários, apesar de rodeado por muitos militares que lhe pediam apoio para as suas cartas. Usava amiúde as palavras sofrimento e morte a par das palavras amor e mar, tão do seu agrado.

Por isso, e como refere Isabel Novo (2014, pp. 307-308), “A sua ideia de guerra heroica e justa não era saquear as naus estrangeiras para lhes roubar a carga, arrasar palmares, dizimar aldeias, participar em morticínios […] À medida que testemunhava o funcionamento do império, Camões apercebia-se de tudo o que o minava por dentro. Cobiça desenfreada. Falta de disciplina e hombridade no Exército. Soldados e marinheiros que viviam miseravelmente e cuja vidas valiam pouco.”.

Ser soldado foi, em parte significativa da sua vida, o modo de subsistência e a sua vivência. Assim, tinha uma noção mais real dos perigos que o rodeavam. E a sua experiência está bem presente no canto X:

A disciplina militar prestante

Não se aprende, Senhor, na fantasia,

Sonhando, imaginando ou estudando,

Senão vendo, tratando e pelejando.

(Canto X, 153)

Os Lusíadas seriam publicados em 1572, vindo a morrer a 10 de junho de 1580, pouco antes de Portugal perder a independência – na prática, com a derrota de D. António Prior do Crato na batalha de Alcântara contra os espanhóis comandados pelo Duque de Alba, a 25 de agosto de 1580.

Camões viveu no tempo de D. João III (1521-1557), D. Henrique (1512-1580) e D. Sebastião (1554-1578), na prática, do apogeu do Império português ao início da decadência, que antecipou e muito criticou.

E conviveu com muitos homens e mulheres ao longo de uma vida cheia de espadas e penas, entre os quais destaco Diogo do Couto (1542-1616), autor da obra “O Soldado Prático” (crítica ao sistema administrativo, militar e político da Índia portuguesa de inícios do século XVII), que também foi militar durante 10 anos e que viria a ser Guarda Mor da Torre do Tombo de Goa. Amigo de Camões em Lisboa, Goa e Moçambique, comungava com o poeta as mesmas críticas e frustrações, tendo como referência o ideal de uma república de homens sábios e sensíveis, que numa mão tivessem a espada e na outra a pena. «Nunca a pena embotou a lança», faz parte do “Diálogo do Soldado Prático” de Diogo do Couto, enquanto em Os Lusíadas Camões usou expressão semelhante para exprimir o mesmo sentir: (canto V estrofe 96, linha 3) – «Mas numa mão a pena e noutra a lança»; e (canto VII, estrofe 79, linha 8) – «Numa mão sempre a espada e noutra a pena».

Entre as referências teóricas da arte da Guerra no Portugal da sua época, destacam-se, entre outras: “Regimento de Guerra” de Martim Afonso de Melo; “Diálogo e Discurso Militar”, de João da Fonseca; “Tratado da Milícia” de Simão Miranda de Távora; “Arte da Guerra no Mar” do padre Fernando Oliveira; “Décadas da Ásia” de João de Barros (o Tito Lívio português); “História do Descobrimento e Conquista da Índia pelos portugueses” de Fernão Lopes de Castanheda; e “As Lendas da Índia” de Gaspar Correia (o Políbio português).

Em Os Lusíadas, Camões não se esqueceu de elogiar os soldados que iam alegremente a qualquer parte do mundo, «dando os corpos a fomes e vigias,/a ferro e fogo, a setas e pelouros» e os cavaleiros, movidos pelo amor do seu rei e pela obediência à lei divina, que defrontavam, além dos inimigos propriamente ditos, tantos «trabalhos excessivos» (Novo, 2024, p. 490).

Em resumo, Camões pertenceu a uma aristocracia empobrecida, que tinha habitualmente no serviço das armas um modo de vida. Neste caso e em clara contradição, Camões foi forçado à escolha das armas por razões amorosas. E também por isso, viveu a vida com uma mão na pena, a dominar a outra, que segurava a espada ou a lança.

Como atrás referimos, Os Lusíadas, têm sido objeto de vários estudos, críticas, comentários, memórias e livros, em diversas áreas do saber. Das artes à astronomia, passando pela literatura e pela fauna, até à medicina, à religião e às armas (uma parte muito circunscrita do fenómeno da Guerra), a obra tem sido alvo de estudo sob os mais variados prismas.

Depois de termos abordado a Guerra no século XVI, desde a praxis da época no Mundo e em Portugal, às obras mais emblemáticas da Arte da Guerra e de resumirmos o que foi a vida do soldado Luís de Camões, vamos agora tentar compreender a sua visão do fenómeno da Guerra através das suas citações na obra Os Lusíadas (com a consciência de que uma visão mais alargada a outros conceitos implícitos – como exército, armada, armas, pelejar, etc. poderia dar uma visão mais abrangente).

Os dez cantos, começam com a primeira viagem de Vasco da Gama à Índia, mas abordam, na prática, a História de Portugal, desde os seus primórdios. Apesar de ser uma obra narrativa com vários narradores (Camões, Vasco da Gama, Júpiter, Paulo da Gama, o Velho do Restelo, Tétis e Serena), Os Lusíadas constituem um instrumento de elogio às descobertas e aos grandes capitães (“Não há forte capitão que seja douto e ciente”), em que a Guerra, como instrumento de conquista, está sempre, ou quase sempre, presente.

Em Os Lusíadas encontramos 50 referências à Guerra ao longo dos dez cantos (e 12 a Guerras), bem mais do que as 17 referências à Paz. A sua visão da Guerra não seria muito diferente da de Maquiavel, ou seja, que a Guerra constituía um fenómeno violento, pertença dos homens, para seu proveito ou da sua Pátria. E é sobre as essas diferentes associações e interpretações da Guerra que vamos tratar de seguida, independentemente de outras referências a fenómenos associáveis, como as Armas, o Exército/s, a Armada, o Inimigo, o Soldado/s, o Capitão e os Capitães, e a/s Conquista/s. Curiosamente e como seria expectável, entre as palavras mais citadas por Camões estão o Mar, a Terra e o Amor.

Vejamos então a Guerra/s em Os Lusíadas, assim como o seu significado à época através dos seus dez cantos.

Canto I (1) – Passaram ainda além da Taprobana / Em perigos e guerras esforçados

Canto I (26) – Quando com Viriato, na inimiga / Guerra Romana tanto se afamaram;

Canto I (82) – Pera a guerra o belígero aparelho / Pera que ao Português se lhe tornasse

Canto I (85) – E foi-lhe respondido em som de guerra,

Canto I (90) – Já blasfema da guerra, e maldizia, / O velho inerte e a mãe que o filho cria.

Canto I (93) – Tornam vitoriosos pera a armada, / Co despojo da guerra e rica presa,

Canto I (94) – Que, em figura de paz, lhe manda guerra;

Canto I (106) – Na terra, tanta guerra, tanto engano, / Tanta necessidade avorrecida!

Neste canto I, Vasco da Gama já se encontra no oceano Índico, mas antes de chegar à Índia. Os portugueses de Gama ganham o combate aos Mouros. No final, destaca-se o lamento do poeta contra o mar e as traições dos mouros. No fundo, estamos a falar da guerra “santa” de descoberta e conquista, encoberta por um manto de justiça. A estrofe mais conhecida é a primeira, mas a mais emblemática é a 106, que relaciona a guerra dos homens com a morte e com os danos.

Canto II (51) – Duro freio porá, e a toda a terra / Que cuidar de fazer aos vossos guerra.

Canto II (53) – Se viu ferver Leucate, quando Augusto / Nas civis Áctias guerras, animoso,

Canto II (102) – Que já ouviu dizer que noutra terra / Com gente de sua Lei tivesse guerra;

Canto II (108) – Se deleitava, perguntando agora / Pelas guerras famosas e excelentes

Canto II (109) – E o principio do Reino tão potente, / Cos sucessos das guerras do começo,

Canto II (112) – Cometeram soberbos os Gigantes, / Com guerra vã, o Olimpo claro e puro

No canto II, ainda com Vasco da Gama, mas já em Melinde a destacar a História de Portugal e dos portugueses. Aborda a tomada de Goa e compara as conquistas da Índia com outras guerras da antiguidade. E sublinha a cortesia do Rei de Melinde, que conhece a gente lusitana e que pede a Vasco da Gama que lhe conte a história lusa. Destaco a estrofe 102, que sublinha a guerra como instrumento de conquista dos portugueses, bem conhecidos do Rei de Melinde.

Canto III (5) – Primeiro tratarei da larga terra, / Despois direi da sanguinosa guerra.

Canto III (9) – Vivem, que antigamente grande guerra / Tiveram, sobre a humana antiguidade

Canto III (23) – Um Rei, por nome Afonso, foi na Espanha, / Que fez aos Sarracenos tanta guerra […] Muitos, pera na guerra esclarecer-se, / Vinham a ele e à morte oferecer-se.

Canto III (27) – Muitos, que nestas guerras o ajudaram / Pera seus senhorios se tornaram);

Canto III (31) – De Guimarães o campo se tingia / Co sangue próprio da intestina guerra,

Canto III (44) – Da guerra, onde se alcança a ilustre fama.

Canto III (48) – As lanças e os arcos tomam, tubas soam, / Instrumentos de guerra tudo atroam!

Canto III (51) – Por toda a parte andava acesa a guerra.

Canto III (79) – «Dá-lhe combates ásperos, fazendo / Ardis de guerra mil, o Mouro iroso;

Canto III (81) – «E co a famosa gente, à guerra usada, / Vai socorrer o filho; e assi ajuntados,

Canto III (88) – Por contraste de vento àquela parte, / Sancho quis ajudar na guerra fera,

Canto III (118) – Tornado Afonso à Lusitana terra, / A se lograr da paz com tanta glória / Quanta soube ganhar na dura guerra,

No canto III, na narrativa da História de Portugal, os protagonistas são Viriato, D. Henrique, D. Afonso Henriques, Egas Moniz, D. Sancho I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso II, D. Dinis, D. Afonso IV (e a Batalha do Salado), D. Pedro I, e D. Fernando. Ao descrever Portugal ao Rei de Melinde, Vasco da Gama fala primeiro da geografia e depois das batalhas e vitórias. E a História de Portugal vai de Viriato à primeira dinastia, numa luta constante contra inimigos. Na prática, é o entendimento de que a guerra é costumeira e que na História de Portugal foi usada como instrumento de consolidação territorial (contra romanos e depois contra os árabes, sem esquecer os castelhanos), feita por heróis como Viriato, D. Henrique, D. Afonso Henriques, D. Sancho, e em batalhas como S. Mamede, Ourique e Salado, descritas com pormenores, desde o armamento à morte, passando pela coragem necessária dos soldados para combaterem o inimigo. Destaco a estrofe 31, diretamente associada à fundação e Portugal, a D. Afonso Henriques e à batalha de São Mamede (24 de junho de 1128 – de um lado D. Afonso Henriques e do outro sua mãe, D. Teresa).

Canto IV (7) – Suas forças ajunta, pera as guerras, / De várias regiões e várias terras.

Canto IV (11) – «Também movem da guerra as negras fúrias […] Armou dele os soberbos moradores, / Pera ajudar na guerra a seus senhores.

Canto IV (15) – Como? Desta província, que princesa / Foi das gentes na guerra em toda parte,

Canto IV (22) – «Das gentes populares, uns aprovam / A guerra com que a pátria se sustinha;

Canto IV (30) – «Começa-se a travar a incerta guerra: / De ambas partes se move a primeira ala;

Canto IV (32) – Quais nas guerras civis de Júlio [e] Magno.

Canto IV (44) – «Alguns vão maldizendo e blasfemando / Do primeiro que guerra fez no mundo;

Canto IV (48) – «Não sofre o peito forte, usado à guerra, / Não ter imigo já a quem faça dano;

Canto IV (74) – Estoutro é o Indo, Rei que, nesta serra / Que vês, seu nascimento tem primeiro. / Custar-te-emos, contudo dura guerra;

Canto IV (100) – «Não tens junto contigo o Ismaelita, / Com quem sempre terás guerras sobejas?

No canto IV, na continuidade da História de Portugal, agora com a segunda dinastia até D. Manuel e a partida para a Índia, com D. Fernando, D. João I, o martírio do Infante Santo, o reinado de D. Afonso V, o tempo de D. João II e o sonho profético de D. Manuel I (e a fala do velho do Restelo). Na descrição da batalha de Aljubarrota, o discurso de Nuno Álvares, os preparativos para a guerra, o combate, as traições, o sofrimento e a morte. Aqui é mais percetível a relação da guerra com as batalhas e tudo o que as rodeia, essencialmente de nefasto, como os soldados deixarem para sempre as mães, as esposas e os filhos (44). Ainda o sonho de D. Manuel e as profecias de vitórias dos portugueses e depois o velho do Restelo que prefere combater no Norte de África em vez da Índia. Escolhi a estrofe 15 pela coragem de Nuno Álvares Pereira em fazer a guerra para defender a terra, em vez de recusar a batalha e ficar sujeito.

Canto V (41) – No mundo cometeram grandes cousas, / Tu, que por guerras cruas, tais e tantas,

Canto V (42) – Por todo o largo mar e pola terra / Que inda hás-de sojugar com dura guerra.

Canto V (51) – Chamei-me Adamastor, e fui na guerra / Contra o que vibra os raios de Vulcano;

Canto V (54) – «Contudo, por livrarmos o Oceano / De tanta guerra, eu buscarei maneira / Com que, com minha honra, escuse o dano.»

Canto V (55) – «Já néscio, já da guerra desistindo, / U~ a noite, de Dóris prometida,

Canto V (90) – Louva o Rei o sublime coração / Dos Reis em tantas guerras conhecidos;

No canto V trata do início da viagem de Gama, de Lisboa a Melinde, com os marinheiros e a luta contra todas as adversidades. É a viagem passada no mar e as profecias para quem luta contra as tempestades. É uma guerra diferente, mas também com sofrimento. Usa Tétis e Dóris para livrar o oceano da guerra. E Vasco da Gama acaba a narrativa ao Rei de Melinde. A minha escolha recai sobre a estrofe 41, pelo significado das profecias do Adamastor aos valentes portugueses, que enfrentam as guerras contra os homens, mas também contra a natureza, e em particular contra a adversidade dos oceanos.

Canto VI (13) – Noutra parte, esculpida estava a guerra / Que tiveram os Deuses cos Gigantes;

Canto VI (41) – Não sofre amores nem delicadeza; / Antes de guerra, férvida e robusta

Canto VI (84) – Cair o Céu dos eixos sobre a Terra, / Consigo os Elementos terem guerra.

No canto VI, dos fortes navegantes até à chegada a Calecute, destacam-se os elogios aos navegantes e as críticas aos poderosos. Sublinha que são felizes os que empreenderam a guerra sustentada na fé cristã, pois assim não sofrem tempestades. Apesar disso, foi preciso Vénus e as ninfas seduzirem os ventos. Escolhi a estrofe 41, pois traduz a importância do sofrimento decorrente da dureza do mar para enfrentar outros inimigos na guerra férvida e robusta (ardente e rija).

Canto VII (1) – E o Ganges, que no Céu terreno mora. / Ora sus, gente forte, que na guerra

Canto VII (4) – Novo pastor e nova seita inventa; / Vede’lo em feias guerras ocupado,

Canto VII (7) – De Carlos, de Luís, o nome e a terra / Herdaste, e as causas não da justa guerra?

Canto VII (9) – Vos vêm tomar a vossa antiga terra, / Fazendo-se famosos pela guerra?

Canto VII (63) – Que por guerra a teu Reino se ofereça, / Com gente, armas e naus, de qualidade

Canto VII (71) – «Não menos têm mostrado esforço e manha / Em quaisquer outras guerras que aconteçam,

Canto VII (76) – A trombeta, que, em paz, no pensamento / Imagem faz de guerra, rompe os ares;

O canto VII trata de Calecut ao resto da Índia, assim como do elogio ao espírito das cruzadas, sem esquecer um pouco a sua vida. Trata da chegada a terras de Calecute, enquanto terras de riqueza. Coloca-se a questão da guerra justa com base na defesa dos valores cristãos. A minha escolha recai sobre a estrofe 63, que representa a necessidade da guerra em caso de falta de confiança.

Canto VIII (17) – Olha como, em tão justa e santa guerra, / De acabar pelejando está contente.

Canto VIII (20) – «Vê-lo cá, donde Sancho desbarata / Os Mouros de Vandália em fera guerra;

Canto VIII (33) – «Na mesma guerra vê que presas ganha / Estoutro Capitão de pouca gente;

Canto VIII (92) – Pera que, devagar, se troque e venda; / Que, quem não quer comércio, busca guerra.

O canto VIII, ainda em Calecute, com Paulo da Gama a recordar Afonso Henriques e Nuno Álvares Pereira. E encontra exemplos noutras guerras, como na estrofe 33, relativa a acontecimentos anteriores à Batalha de Aljubarrota, como com Pêro Rodrigues a vencer dois comendadores castelhanos.

O canto IX, inclui a defesa dos interesses portugueses feita por Gama na Índia e com as riquezas trazidas para a Pátria. É o canto em que Vénus decide premiar os portugueses e em que Camões fala da ilha dos amores. Como esperado, não tem qualquer referência à guerra.

Canto X (14) – Que entre Calecu jaz e Cananor, / D’ ambas as Leis imigas pera a guerra: / Mouros por mar, Gentios pola terra.

Canto X (21) – Em defensa da ponte, ou Quinto Fábio, / Foi como este na guerra forte e sábio.»

Canto X (32) – «Vai-te, alma, em paz, da guerra turbulenta, / Na qual tu mereceste paz serena!

Canto X (100) – «Olha as Arábias três, que tanta terra / Tomam, todas da gente vaga e baça, / Donde vêm os cavalos pera a guerra,

Finalmente, no canto X trata da lição de Lusitanismo entre 1498 e o seu tempo, e entre a Índia e Lisboa. É o canto em que Tétis mostra a máquina do mundo a Gama. E a estrofe 14 é aquela que mostra que a guerra fora de portas leva a combates no mar e em terra.

No epílogo Camões lamenta as injustiças que o reino lhe terá feito, elogia D. Sebastião (que tinha duas grandes paixões – a guerra e o zelo religioso) e deixa-lhe importante conselhos:

– que se aconselhe com os melhores;

– que governe com justiça;

– que premeie apenas e sempre quem merece;

– e que lute com bravura e inteligência para expandir Portugal e a fé cristã.

Como verificámos, ao longo de nove dos seus dez cantos, a Guerra está presente de modo explicito (e implícito em todos eles), e claramente no seu conceito maquiavélico, de um fenómeno humano e natural, costumeiro, violento, destruidor e relacionado com a conquista de poder. As batalhas são o expoente máximo da guerra (canto I, 84-92 – da Ilha de Moçambique; canto III, 42-54 – de Ourique; 107-117 – do Salado; e no canto IV, 26-44 – de Aljubarrota), mas ela está presente na História de Portugal como instrumento de conquista e consolidação do território, daquém e dalém mar, com maior ou menor justiça e com mais ou menos estandartes da fé cristã. Mas não há guerra sem soldados e marinheiros, sempre presentes, assim como a sua coragem, determinação e sofrimento. As suas armas (a espada ou a lança) são um instrumento de combate, mas também a sua pena, nem que seja para denunciar os lados mais sombrios da condição militar, tão desleixada pelos detentores do poder.

Depois da análise resumida da Guerra no século XVI e do estudo sintético sobre a vivência do soldado Luís de Camões em Ceuta, na Índia e na Ásia oriental, entendemos melhor uma leitura de Os Lusíadas centrada na Guerra e nas Guerras, sem descurar as questões implícitas.

Em primeiro lugar, entendemos que a sua visão do fenómeno da Guerra está em linha com os pensadores da sua época, caso de Maquiavel, que a traduz como um fenómeno humano, natural, costumeiro e violento, diretamente associado à conquista e manutenção de poder.

Em segundo lugar, fica claro ao longo de toda a obra, que a guerra como instrumento de poder e de conquista, foi importante na criação, na consolidação e na expansão de Portugal, em terras de aquém e além-Mar.

Em terceiro lugar, que para fazer a guerra são necessários soldados e marinheiros comandados por capitães, fortes e doutos (era dever da nobreza combater, exemplo que deveria ser dado então pelo próprio Rei), que enfrentem corajosamente a natureza (os oceanos, as tempestades, os ventos…) e os inimigos, sejam eles infiéis ou mesmo católicos.

Em quarto lugar, que a vida dos soldados e marinheiros, de que é exemplo a sua própria vivência, é dura, solitária, de grande sofrimento, de elevado risco de morte e pouco compreendida pelos grandes poderes, que critica explicita e implicitamente ao longo da obra.

Em quinto lugar, que a guerra antiga (usada frequentemente como exemplo nesta época do renascimento – e também por Camões), a guerra justa e a guerra santa foram exemplos e razões importantes das guerras em prol da ilustre fama, mas que, apesar de tudo, são um engano (a visão humanista do renascimento está presente em toda a obra de Camões)

Em sexto e último lugar, Camões destaca a importância do equilíbrio entre a espada e a lança por um lado e a pena por outro, de que ele é o exemplo maior, a par do seu amigo Diogo do Couto. Este simbolismo foi usado por ambos para demonstrarem que deveria ser através da inteligência e da diplomacia que se deveriam resolver os problemas dos povos e não através das armas, como era típico na relação entre os homens.

Para terminar, entendemos que a Guerra faz parte intrínseca da obra Os Lusíadas, muito para além das palavras, das estrofes e dos cantos, seja através do modo como os diferentes narradores contam a História de Portugal, seja ainda do modo como a vivência sofrida do próprio poeta soldado nos transporta para as viagens atribuladas, para as batalhas e para os heróis, com um realismo singular e alguma magia patriótica. Também por isso é uma obra intemporal.

Bebiano, Rui, A Pena de Marte: Escrita da Guerra em Portugal e na Europa (Séculos XVI a XVIII), Edições Minerva Coimbra, 2001.

Borges, João Vieira (direção e coordenação), Pensamento Estratégico Português: Contributos (Séc. XVI a XIX), Prefácio, 2006.

Camões, Luís de, Os Lusíadas, Porto Editora, 2023.

Couto, Diogo do, O Soldado Prático, Angelus Novus, 2009.

Couto, Diogo do, Décadas, Sá da Costa, 2 volumes, 1947.

Feio, Gonçalo Couceiro, A Guerra no Renascimento: O ensino e a aprendizagem militares em Portugal e no Império – de D. Manuel I a Felipe II, A Esfera dos Livros, 2018.

França, José-Augusto, Museu Militar: Pintura e Escultura, CNCDP, 1996.

Garcês, Ana Paula & Martins, Guilherme D'Oliveira, Os Grandes Mestres da Estratégia: Estudos sobre o Poder da Guerra e da Paz, Almedina, 2009.

Maquiavel, A Arte da Guerra, Edições Sílabo, 2006.

Novo, Isabel Rio, Fortuna, Caso, Tempo e Sorte: Biografia de Luís Vaz de Camões, Contraponto, 2024.

Sena, Jorge de, Os Lusíadas Luís de Camões e a Visão Herética Jorge de Sena, Guerra e Paz, 2024.

Simões, J. de Oliveira, As Armas nos Lusíadas, Publicações Alfa, 1986.

Sousa, Luís Costa e, A Arte na Guerra: a arquitetura dos campos de batalha no Portugal de quinhentos, Tribuna, 2008.

Teixeira, Nuno Severiano & Domingues, Francisco Contente & Monteiro, João Gouveia, História Militar de Portugal, A Esfera dos Livros, 2017.

Vogal da Direção da Revista Militar. Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar.