Uma Perspectiva da Logística da Força Aérea durante as Operações em África, entre 1961 e 1974

Introdução

Revisitar aqui aquilo que foi o esforço de sustentação que foi necessário implementar para viabilizar o desempenho das Operações Aéreas em África, durante os treze anos que durou o conflito, é uma oportunidade que a Revista Militar me dá, não só para o transmitir aos finalistas das Academias Militares, mas como oportunidade de, de algum modo, o sistematizar.

É um conceito recorrente que a Logística não ganha campanhas, mas que sem logística elas não são ganhas.

Lembremos a vantagem do poder de combate disponível, dados os equipamentos, as tácticas e a capacidade de comando, quer de Napoleão no século XIX, quer de Hitler no século XX, contra a Rússia. Mas, no terreno, ambos perderam quando a sua capacidade de garantir o aprovisionamento logístico se esgotou.

Quando na Segunda Guerra, os bombardeiros aliados exerceram um esforço contínuo de bombardeamento sobre a Alemanha, apesar de essas operações decorrerem sobre o seu território, por cima das suas Bases, com parte dos percursos fora do alcance dos caças de acompanhamento, apesar de a Luftwaffe dispor de aviões de modernidade revolucionária, o peso que pode opor às investidas aliadas foi definitivamente limitado por causas tão simples como a falta de combustível.

Recordemos o início das hostilidades, pela Alemanha sobre a Rússia, a partir de 22 de Junho de 1941, após a ruptura do Pacto Germano Soviético, em particular o que se passou durante o avanço dos Exércitos do Eixo sobre Leninegrado. Staline, apanhado de surpresa pela alteração política de Hitler, determinou aos seus Exércitos que detivessem e repelissem a ofensiva, mas os seus Generais, entre o medo de desobedecer e o pavor de cumprir, pois se por um lado estavam e emergir das purgas de 1937-1939, por outro tinham a noção de que o poder político não lhes tinha dado as condições necessárias para se envolverem numa campanha daquela envergadura, lançaram-se no combate, com o que tinham, contra as ondas de Panzers e Stukas. Inicialmente até o conseguiram, em cada sub-frente, mesmo à custa de enormes perdas, mas o que ficou como lição foi que as leis da física são imparáveis.

Esgotadas as munições e o combustível, foram inicialmente esmagados pelas forças que pareciam ir vencer.

É este balanço, entre o que se pode e o que se necessita, que quero evocar aplicado ao contexto das campanhas militares que a Força Aérea desenvolveu entre 1961 e 1974 em África.

Tendo como referência os exemplos da história, fica óbvio que a logística de apoio a uma operação não pode nascer nessa operação. Se não tiverem sido criadas previamente as condições fácticas e conceptuais, que permitam partir daí para o caso concreto, o sucesso está inviabilizado desde o início.

Tentarei sistematizar o apoio logístico ao combate, na perspectiva da Força Aérea, centrado nas três questões essenciais para viabilizar o Poder Aéreo:

- A sua base de partida:

Os aeródromos e a sua existência;

- A sua capacidade de actuar:

Os meios aéreos e a sua sustentação;

- A sua capacidade de funcionar:

As pessoas e a sua preparação.

Porém, antes de entrar no detalhe, convém lembrar onde nos encontrávamos nas vésperas do conflito e quanto isso condicionou todo o nosso desempenho, realçando as leituras correctas que foram feitas dessa situação, que nos permitiu cumprir as missões nos anos seguintes.

Vejamos:

O fim da Segunda Guerra Mundial levou ao início do processo de independência das antigas colónias, umas vezes por acordo, muitas na sequência de processos de lutas de libertação que forçaram à decisão. Estas nações emergentes cedo tiveram a noção da sua importância e da capacidade que tinham de influenciar a evolução da descolonização.

Sob este conceito, em 1955, vinte e nove novas nações reuniram-se em Bandung, na Indonésia, e aí criaram as condições para o que viria a concretizar-se em 1961, o Movimento dos Países não Alinhados.

Nesse período pressionaram nos fora internacionais a aceitação dos conceitos de autodeterminação e independência para os territórios sob dominação colonial, que progressivamente foram moldando o ambiente internacional, do qual decorreu no que a Portugal diz respeito, o seu progressivo isolamento na cena internacional, não só como país colonizador, mas como país que tinha como política manter esse estatuto.

Neste contexto foi fácil aos decisores da Força Aérea de então, ter a noção de que em breve iríamos ter problemas em África, e ver que os iríamos enfrentar num contexto internacional desfavorável.

Apesar das declarações para uso interno do poder vigente, sistematicamente passamos a perder as votações na ONU e, tinha-se a noção de que a nossa acção em África foi declarada internacionalmente ilegítima.

Convém lembrar isto para se perceber porque foi tudo tão difícil.

A partir de 1955, a Força Aérea que acabava de se afirmar como Ramo independente, concentrando a posição do Estado sobre o uso e desenvolvimento do Poder Aéreo, teve a noção de que a ameaça sobre os territórios ultramarinos seria um facto inevitável.

Não sendo política da Nação actuar de acordo com os conceitos emergentes em Bandung e legislados nas Nações Unidas, a Força Aérea previu que poderia vir a ter de desenvolver, a curto prazo, campanhas num ambiente de isolamento internacional de Portugal. Consciente das limitações daí decorrentes no acesso ao mercado dos recursos militares necessários à sustentações das operações, houve que se posicionar para esse desafio.

Por essa razão, no documento organizativo da Força Aérea de 1956, foram definidas três Regiões Aéreas de enquadramento geográfico. A Primeira englobando a Metrópole, Açores, Madeira, Guiné e Cabo Verde. A Segunda englobou Angola e São Tomé e Príncipe. A Terceira compreendia Moçambique, o Estado da Índia e Timor.

Em 1957, o então Sub-secretário de Estado da Aeronáutica, Tenente-coronel Kaulza de Arriaga, expressando o pensamento oficial, declarava:

“e será no Ultramar que a maior luta se travará, pois é nele que reside em potencia a verdadeira grandeza de Portugal … é para ele que se tem se voltar decidida e corajosamente..”

Desta concepção, em 1958, foi enviada ao Ultramar a primeira de várias missões para análise do que seria necessário para ali criar uma infra-estrutura a partir da qual a Força Aérea pudesse instalar-se e passar a operar quando, e se necessário.

Esta decisão teve um impacto decisivo no que foi a capacidade com que a Força Aérea pode responder, durante os anos seguintes, às necessidades dos teatros, quer em operações próprias, quer em apoio às forças de superfície ou e em apoio às populações.

Rede de Aeródromos

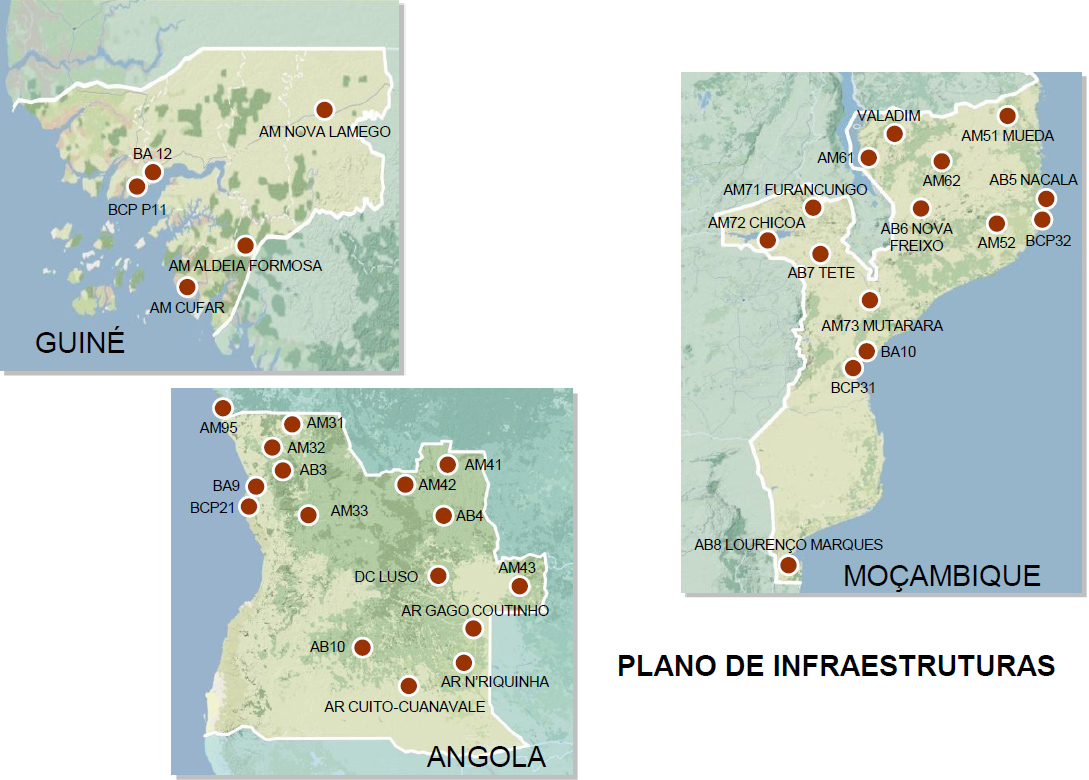

Da análise feita, foi aprovado um dispositivo de aeródromos, de níveis de Base Aérea, Aeródromos de Base e de Manobra, cuja construção foi de imediato iniciada.

O plano, para cada Província Ultramarina, foi sendo instalado ao longo dos anos.

A ideia foi criar uma rede de aeródromos principais, dos quais dependiam os secundários, colocados não só nas zonas onde se previa a emergência de conflito mas com uma rede suficientemente apertada para permitir que as aeronaves ligeiras pudessem correr todo o teatro.

Em Angola, acautelaram-se as infiltrações a partir do Congo, no Norte, com a BA 9 em Luanda e o seu AM 95 em Cabinda. A zona do Uíge com o AB 3 no Negage e os AM 31 em Maquela do Zombo, o AM 32 no Toto e AM 33 em Malange. O AB 4 em Henrique de Carvalho cobria o Leste e as Lundas com os seus AM 41 em Portugália e AM 42 no Camaxilo.

Além destes existiam alguns Aeródromos de Recurso em Cacolo, Vila Teixeira de Sousa e Santa Eulália, Gago Coutinho, N’Riquinha, Cuito-Cuanavale e Luso.

No centro do território foi decidido construir o AB 10, em Serpa Pinto.

A construção destas infra-estruturas iniciou-se ainda na década de cinquenta e progressivamente foram sendo feitas as pistas e de seguida os aquartelamentos.

A BA 9 foi construída em associação com o aeroporto de Luanda, o Negage teve a primeira aterragem em 7 de Fevereiro de 1961, Henrique de Carvalho foi sendo construída entre 1963 e 1967 e o AB 10 de Serpa Pinto só ficou pronto em 1973, não chegando a integrar o dispositivo.

Em Moçambique foi criado o AB 8 em associação com o aeroporto de Lourenço Marques, tal como no aeroporto da Beira a BA 10. Estas unidades garantiam o trânsito paro o Norte, onde se previa que a insurreição se iniciasse a partir dos países limítrofes. Por isso se criou em 1964 o AB 5 localizado inicialmente no aeroporto de Nampula até à conclusão da sua base definitiva em Nacala, que iniciou a operação em 1967. Na sua dependência ficaram o AM 51 em Mueda e o AM 52, agora em Nampula. O AB 6 em Nova Freixo ficou operacional em 1968 com o AM 61 em Vila Cabral e o AM 62 em Marrupa. Por essa altura acabaram as obras do AB 7, em Tete, dispondo dos AM 71 em Furancungo, AM 72 na Chicoa e AM 73 em Mutarara.

Na Guiné foi contruida a BA 12 em Bissau com os Aeródromos de Manobra de Nova Lamego, Aldeia Formosa e Cufar.

Estes planos representaram um objectivo de uma enorme ambição face aos custos e às dificuldades de o concretizar. Só como referência, um aeródromo necessitava de 4.000 carruagens de cimento, 35.000 camiões de terras e 30.000 horas de máquinas pesadas, algures, no meio do nada.

Foi fundamental ter tido a previsão de definir, construir e instalar em tempo, a rede de aeródromos a partir da qual a Força Aérea operou as suas frotas durante todo o conflito.

Se tal não tivesse ocorrido, teria sido impossível o esforço inicial de contenção da subversão, e não teríamos tido tempo, nem capacidade, para concretizar um plano tão ambicioso.

Figura 1 - Plano de Infraestruturas

Figura 2 - Angola - Serpa Pinto AB10

Frotas e sua Sustentação

A segunda preocupação foi a frota e a sua sustentação.

Nos anos cinquenta a Força Aérea estava a modernizar-se, tendo como base o apoio decorrente da posição de membro fundador da NATO.

Operava uma frota cuja modernidade e capacidade relativa nunca mais foi atingida, com base em 50 F-86, 80 F-84, 12 P2V5, além dos DC 4 e DC 6.

Com o início do conflito em África, em oposição ao sentir da comunidade internacional, os apoios de que dispúnhamos foram-nos retirados.

Ora esta situação concreta de progressivo isolamento estava em oposição à crescente necessidade de meios que as operações em África exigiam. E aqui há que distinguir três tipos de necessidades:

- a existência de aeronaves;

- a capacidade de obter sobressalentes;

- a necessidade de armamento para os meios ofensivos.

Quando se iniciou a operação dos aeródromos em África foram para aí transferidos alguns PV-2, T-6 e Auster.

Com o início das operações em Angola, e depois nos outros teatros, houve que reforçar a quantidade desses meios e adquirir novos.

O apoio de fogo e em transporte às Forças empenhadas eram prioritárias.

Por isso parte das frotas de F-84, F-86 e P2V5 foram desviadas para África.

Como tal não era suficiente, investiu-se na aquisição de mais aviões T-6 e apostou-se na aquisição dos aviões DO-27.

Figura 3 - DO-27

Em 1961 existiam apenas 80 T-6 dedicados à instrução de pilotagem, mas desde então, e até 1969, foram adquiridos mais 181 à França, República Federal Alemã e República da África do Sul, o que garantiu uma frota de 125 aviões deste tipo em África.

A frota de DO-27 foi sendo adquirida até 1969, num total de 146 aviões, comprados na República Federal Alemã entre novos e usados. Este avião foi o cavalo de batalha dos teatros do Ultramar como transporte, reconhecimento, comando aéreo e até apoio de fogo.

Como o ambiente internacional condenava Portugal no seu esforço em África, a NATO proibiu a utilização nesses teatros dos meios recebidos ao abrigo de programas de apoio aliados. A retirada dos Teatros de Operações dos F-86 e dos P2V5, aliada à obsolescência dos F-84 obrigaram o Estado a procurar uma solução para o apoio de fogo, para além das reduzidas capacidades dos T-6.

Em 1965, 40 aviões Fiat G-91 que, em princípio tinham sido encomendados pela Grécia e pela Turquia, mas dos quais, depois de construídos, aqueles países desistiram, foram desviados para Portugal através do circuito comercial, e ficaram disponíveis para uso em África. Estes aviões foram para a Guiné e para Moçambique e aí foram o elemento dissuasor pelo fogo até ao fim do conflito.

Como outra opção para um maior poder de fogo, o Estado tentou adquirir 29 B-26 que foram postos à venda nos USA, mas tal foi recusado.

Num negócio privado, Portugal conseguiu, em 1965, que 20 desses aviões fossem adquiridos, em teoria para um cliente francês, mas no voo de transporte dos Estados Unidos para a Europa paravam em Tancos no fim do troço originado nas Lajes. Foram feitos sete transportes até o esquema ser descoberto e os intervenientes americanos presos, tendo ficado a frota por ali, com o problema de que os poucos sobressalentes envolvidos só estavam previstos vir em voos ulteriores. Como os aviões vinham para França como aviões civis, para aí serem transformados em aviões de executivos, ficamos com o problema de os armar, o que foi um longo e complexo processo, que só permitiu disponibilizar aviões para o combate em 1972, em Angola.

Figura 4 - B-26

Talvez as frotas mais relevantes em África tenham sido as frotas de helicópteros. Com os seus múltiplos papéis em termos de evacuações sanitárias, transporte de manobra e apoio pelo fogo, em especial os ALIII, foram certamente as aeronaves que representam, para quem lá esteve, o esforço aéreo em África. As suas características de aeronaves civis permitiu a sua aquisição normal em França, tendo a frota de ALIII atingido as 142 unidades e a de Puma 12.

Figura 5 - AL-III

Outras aeronaves importantes nos TO de África foram os DC-3 (29) e os NordAtlas (28) responsáveis pela logística de teatro.

Mas se conseguirmos instalar estas frotas nos teatros do Ultramar, tal implicou passar a ter a capacidade de as sustentar.

Além do óbvio, que foi instalar manutenções em cada local de Base, a estrutura do grande apoio, que eram as OGMA em Alverca, teve de ser estendida a Angola e a Moçambique com a instalação de delegações em Luanda e Lourenço Marques, com capacidade para a grande manutenção das frotas mais simples, os T-6, DO-27, Auster e DC-3. As restantes frotas continuaram a ter de vir para Alverca para as grandes revisões.

Notemos que os conceitos de manutenção de hoje e os dos anos 60 não têm nada em comum.

Hoje as redundâncias permitem o conceito de “on condition” Naquele tempo, com subsistemas únicos havia que garantir que enquanto estivessem instalados, funcionavam.

Por isso as aeronaves tinham vários ciclos de manutenção, os próprios e o dos seus componentes.

As aeronaves quando atingiam o limite de potencial previsto, retornavam às OGMA e aí eram sujeitas aos IRAN. Estas inspecções demoravam, consoante as frotas entre meses e anos.

Aos componentes, como os motores, hélices, geradores, caixas de transmissão, o quer que seja, eram atribuídos pelo fabricante um potencial definido em horas de voo ou ciclos de operação, tendo por base o seu MTBF, ao fim dos quais, ou se avariassem, tinham ser revistos, reparados ou substituídos. Este processo de regeneração é executado, consoante a complexidade da acção, ao nível do local da operação, ao nível da Unidade de Base e depois, ao nível de Depósito, quer nas DOGMA no Ultramar, quer nas OGMA em Alverca, ou nos fabricantes, um pouco por todo o mundo.

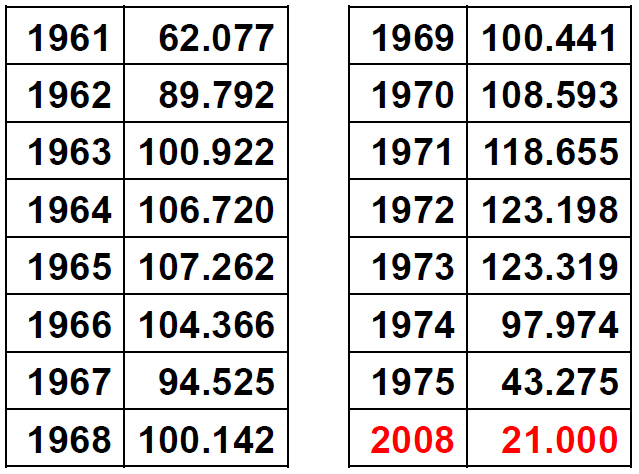

Durante os anos de conflito, a Força Aérea produziu sempre mais de 100.000 horas de voo por ano, chegando em 1972 e 1973 a voar mais de 123.000, para satisfazer as crescentes necessidades dos comandos operacionais. Para referência, hoje, o esforço anual pouco ultrapassa as 20.000 horas.

HORAS DE VOO

Figura 6

Para atingir esses desempenhos, numa referência rápida, há que ter em atenção dois tipos de questões.

A primeira é que a infra-estrutura fabril foi dimensionada ao esforço previsto para as frotas e, por isso, a limitação operacional ao consumo de horas de cada frota fica limitada pela capacidade de regeneração disponível.

Muitos dos equívocos constantes que ocorriam nas reuniões de planeamento de operações, era o porquê da FAP não dar mais meios e mais horas para cada operação, quando até eram necessárias e pareciam existir.

A questão é que se voasse o que era pedido acelerava-se o ciclo de consumo, mas como o ciclo de regeneração se mantinha, as aeronaves iriam ficar paradas antes do tempo e o número de aeronaves disponíveis ia diminuir, criando maiores problemas operacionais no futuro imediato.

A outra era o espaço. Para as frotas para as quais as OGMA criaram capacidades no teatro as deslocações eram feitas localmente em “ferry”. Notemos que levar um Auster desde o Norte de Moçambique a Lourenço Marques, era ir de Lisboa a Munique, sem apoios.

Nos outros casos, com regeneração nas OGMA, imaginemos um NordAtlas a vir de África para o Continente, contornado a costa, só podendo aterrar em territórios nacionais, voando no limite do seu alcance, sem equipamentos de navegação adequados e sem radar, pois foram concebidos para voos de teatro e não voos intercontinentais.

Outros meios, como os ALIII e os Fiat eram transportados para os reparadores por via aérea, quer nos DC-6 ou nos Boeing 707 dos Transportes Aéreos Militares.

Em paralelo com as grandes reparações convém falar do problema dos sobressalentes. Em aviação os itens soltos, como já se referiu, tinham um determinado potencial de utilização que uma vez atingido obrigava à sua substituição na aeronave e do seu envio para reparação. Esta necessidade de substituição ocorre também, naturalmente, sempre que um destes componentes se avariava.

Por isso as unidades de base operadoras das frotas tinham de ter em armazém o número de sobressalentes prontos para proceder a essas substituições, de acordo com os cálculos de necessidades planeados para as horas de voo que foi decidido fazer.

Mas o sistema logístico não é apenas tirar do avião e substituir por novo. Tinha de existir a montante um fluxo de regeneração que permitia que o equipamento avariado, saísse das bases operadoras, viesse para Alverca, daí fosse eventualmente para os fabricantes, e depois de reparado regressasse à prateleira da unidade operadora.

Com as limitações internacionais, para cada equipamento havia maior ou menor dificuldade em encontrar reparador, mas eram sempre processos longos, às vezes de anos.

Imaginem, por exemplo, a caixa de transmissão principal dos Puma que era substituída a cada 250 horas ou quando avariada, e era um equipamento de custo unitário muito elevado. Existindo 12 Pumas no teatro, existiriam 12 caixas instaladas. Considerando o circuito de regeneração, desde Tete e Luanda para Marselha, com demoras de ida à fábrica e volta de mais de um ano, para garantir a produção das horas de voo planeadas podemos imaginar as dezenas de caixas que tinham de estar em cada momento em circuito, e os custos gigantescos de capital que tal acarretava. E quem diz estas caixas diz outras, diz os motores, os aviónicos, os rádios, etc.

Figura 7 - Circuito Logístico Interno e para os Fabricantes

Mas esta é a perspectiva com tudo a correr bem. O problema que a Força Aérea enfrentou ao longo dos anos de África foi a incapacidade sistemática de garantir em tempo o circuito de manutenção, fosse porque se alongou no tempo a reparação, seja porque tivemos dificuldades em encontrar reparadores, fosse porque existiram limitações financeiras.

Tudo isto levava a que, muitas vezes, quando era suposto a manutenção ir à prateleira retirar a peça pronta, ela não estava lá. E isso parava a aeronave a que se destinava.

Como noutras aeronaves faltavam outras peças, a solução fácil era retirar aquela peça de uma aeronave já parada para evitar que a outra também parasse.

Aí começava o processo dito de “canibalização”, o pesadelo de qualquer manutenção. A curto prazo aquela aeronave era desmantelada e quando a peça que originou a sua paragem chegava era impossível repô-la a voar.

Mas o mais grave é que a dessincronização das acções de manutenção dos itens que são retirados, e integrados numa aeronave receptora, vai condicionar o seu plano de manutenção futuro e, logo, a sua utilização.

Estas situações reflectiam-se de imediato no número de aeronaves disponíveis e, logo, na capacidade de apoiar as operações.

Até aqui referimos a necessidade de ter aeronaves e de as manter a voar. Mas os meios aéreos, para cumprir a sua mais característica missão, o apoio pelo fogo, necessitam de armas e munições. Num ambiente de hostilidade, se era difícil garantir a manutenção das aeronaves, obter o armamento era mais crítico ainda. As dificuldades, por vezes aguçam o engenho, e na impossibilidade de adquirir toda a panóplia de munições necessárias, a indústria de armamento nacional foi pressionada a encontrar soluções alternativas. Com base em munições antigas e em projécteis de artilharia, foram feitas adaptações, que complementadas com espoletas de concepção e fabrico nacional, permitiram pendurar nas asas das aeronaves o mínimo de capacidade necessária.

Uma das mais utilizadas munições foi a bomba de fragmentação FR M/62 de 20 kg, que resultou da adaptação de velhos obuses de 11,4, que foram esvaziadas da carga em Barcarena, e depois foram adaptadas na Precix e voltadas a encher em Barcarena. Outra firma concebeu e construiu, em parceria com a Força Aérea, as bombas FG M/61 de 50 Kg e as FR M/64 de 200 Kg, além das incendiárias IN M/65 de 100 Lt.

De um modo geral todas elas foram equipadas com espoletas Precix também concebidas e produzidas em Portugal.

De salientar o esforço do qual resultou armar os T-6 e os B-26, a partir de sistemas de armamento retirado a aeronaves que haviam sido abatidas em tempos passados.

As OGMA conceberam e construíram berços adaptáveis às asas dos T-6, que albergavam cada, duas metralhadoras Browning de 7,7 mm e os seus 150 cartuchos, retiradas dos Hurricanes e Spitfire, que estavam abatidos. Adaptaram também a instalação de suportes para bombas e foguetes sob as asas.

Foi um esforço notável de engenharia, de aerodinâmica e de electrónica, pois não só alteraram substancialmente o desempenho dos aviões como tiveram de instalar os conjuntos de cablagem e os equipamentos electrónicos que viabilizavam a operação dos sistemas de armas a partir do posto de pilotagem.

Podemos dizer que globalmente apenas os canhões dos helicópteros e as suas munições eram obtidas através do circuito comercial directamente dos fabricantes.

Figura 7 - Armamento do T-6

Aprontamento do Pessoal

Falámos do circuito logístico, mas para ele funcionar, nas Bases, de modo coerente, era necessário existirem no terreno, equipes de pessoal qualificadas para desempenhar cada uma das tarefas e elas dispusessem dos necessários equipamentos de teste e ferramentas.

Isto leva-nos ao terceiro ponto, às pessoas. Garantir nos teatros de operações as pessoas necessárias, fossem os pilotos, os mecânicos, pessoal de comunicações, de meteorologia e administrativo, com as qualificações específicas para cada frota que nesse local está sedeado foi uma preocupação constante.

Fizemo-lo montando um sistema de formação que teve de ser massivo por um lado, e com qualidade e especificidade por outro.

Para isso tivemos de recorrer a algo que parecerá hoje impensável, o recurso ao voluntariado em tempo da guerra no Ultramar, pois os tempos de permanência que exigíamos aos nossos jovens eram substancialmente superiores ao que o recrutamento geral pedia.

Um piloto demorava cerca de dois anos a ser treinado e fizemos centenas, um mecânico demorava cerca de um ano a ser preparado e fizemos milhares. Mas existia outra limitação. É que um piloto não é um piloto, como, sem desprimor, um infante é um infante. Um piloto está qualificado em T-6, ou helicóptero, ou Nord, e tem de ser feito e usado nessa linha sectorial.

O mesmo acontece com os mecânicos.

Ao chegarem aos teatros tinham de vir preparados para um dado equipamento.

Isto tinha implicações enormes na formação, claro, mas também no processo de recompletamento das unidades em África.

Para isso a Força Aérea organizou-se no Ultramar em unidades permanentes baseadas nos aeródromos de que falámos. Estas tinham a sua organização e efectivos que eram mantidos a partir de Lisboa, através de substituições individuais, desde o Comandante ao Soldado. Isto permitia que as unidades tivessem mantido estabilizado, ao longo de todo o tempo do conflito, o seu saber do teatro e do modo de operar e manter, pois existia sempre pessoal muito experiente a enquadrar os recém chegados.

Embora não seja bem o tema para esta apresentação, mesmo as Companhias de Pára-quedistas, então integradas na Força Aérea, eram geridas deste modo. Durante treze anos, cada companhia manteve-se em operação com a substituição individual de todo o pessoal, mesmo o seu Capitão.

O resultado foi que, se calhar nunca foram para a operação seguinte com o mesmo pessoal, mas foram sempre com pessoal que conhecia o terreno e o inimigo, acumulando uma experiência de anos sucessivos.

Esta diferença de gestão, face às substituições unidade a unidade, conceito utilizado pelo Exército e Marinha, acreditamos, foi determinante para a melhoria do desempenho e diminuição das baixas.

Rede de Reabastecimento

Não queria deixar de referir um exercício logístico específico, desenvolvido ao longo de todo o período que foi fundamental para o cumprimento da missão.

O voar em teatros de operações tão diversos e extensos como Angola e Moçambique, quando consideramos que estamos a operar aviões e helicópteros ligeiros, com reduzida autonomia, a questão de conseguir chegar aonde era necessário, e operar a partir daí, implicava a capacidade de reabastecer ao longo do teatro, consoante fosse mais conveniente para a operação.

Para além do combustível que era necessário dispor em cada unidade da Força Aérea, foi montada em todos os teatros, uma rede de locais de reabastecimento, normalmente localizados em Unidades de Superfície e Postos Administrativos, aonde, quando necessário, as aeronaves se dirigiam para reabastecer.

Este conceito parece simples mas teve de ser suportado por um dos maiores esquemas logísticos montados no Ultramar.

Cada local tinha o seu nível de reabastecimento, quer de gasolina de aviação quer de Jet Fuel que para ali era transportado em tambores de 200 litros pelas colunas de reabastecimento terrestre.

Como o combustível tem período de validade, os bidões tinham de regressar à refinaria para reprocessamento quando deixavam de poder ser utilizados.

Isto implicava um controlo diário de níveis, por tipo de combustível e por validade, tendo em conta os sucessivos reabastecimentos efectuados, reportados pelo local e pela aeronave que o efectuou.

Esta situação era a base para as decisões que tinham de ser tomadas, em tempo, para fazer deslocar para cada local os bidões necessários e retirar quer os vazios, quer os fora de validade. Paralelamente havia que gerir do modo mais racional os consumos, forçando abastecimentos onde existia mais combustível que se aproximava do limite de validade, em detrimento de abastecimentos na unidade base.

Este complexo sistema, cuja situação aparecia em cada tarde nas salas de operações através do SITLOG, era feito sem computadores, sem boas comunicações, em espaços da dimensão de meia Europa, mas garantiram o funcionamento dos sistemas de armas ao longo do conflito.

Figura 8 - Reabastecimentos

Conclusão

Dito isto que concluir?

O planeamento em tempo foi a base de algum sucesso na operação a que viemos a ser chamados a desempenhar. Como se conseguiu instalar um dispositivo e depois alguns meios, antes da pressão dos factos, a partir daí foi possível melhorar.

Maximizando as ferramentas de planeamento que então existiam foi possível que se tornassem um factor multiplicador do potencial.

A adopção dos melhores conceitos de manutenção e de abastecimento, vertidos em directivas coerentes, apoiadas no que então era uma rede de comunicações avançada, onde circulavam os relatórios que davam a correcta perspectiva aos diversos níveis de comando, foram a face oculta do sucesso.

Neste enquadramento, a Força Aérea, com os recursos logísticos disponíveis procurou, até ao impossível, criar as condições para garantir o apoio de fogo às operações, os transportes de manobra e logístico em apoio às forças de superfície e, acima de tudo, apostou em que todos os feridos seriam retirados do terreno, garantindo aos combatentes a mística, e a realidade, de que se fossem recolhidos em tempo, estavam salvos.

Não podendo dizer melhor, acabaria citando a opinião do Professor Marcelo Caetano, que foi primeiro-ministro durante os últimos seis anos do conflito, e por isso responsável primeiro pelo estado a que as coisas chegaram, expressa, tarde, em 1974, no seu livro “Depoimento”, a páginas 179:

“Com aviões velhos e cansados que só milagres de manutenção conseguiam sustentar no ar …. a Força Aérea obrou prodígios…”

Este foi o nosso pesadelo como militares. Ontem, como hoje, e também como será amanhã, o poder define missões para além dos recursos que lhe pode afectar e compete-nos, sempre a nós, fazer a quadratura do círculo.

Glossário

AB Aeródromo Base

DOGMA Delegação das OGMA

FAP Força Aérea Portuguesa

IRAN Inspection and Repair As Necessary

MTBF Medium Time between Failures

NATO North Atlantic Treaty Organization

OGMA Oficinas Gerais de Material Aeronáutico

ONU Organização das Nações Unidas

SITLOG Relatório da SITuação LOGistica

TO Teatro de Operações

* Cumpriu duas Comissões de Serviço no Ultramar. Terminou a sua carreira militar na Força Aérea como Comandante de Pessoal.