Nº 2547 - Abril de 2014

Pessoa coletiva com estatuto de utilidade pública

.png)

O contexto deste trabalho assenta, nomeadamente, em “Relação” da autoria do frade capuchino italiano Giovanni António Cavazzi, de Modena, que, com a designação de “Historia Descricione de tre regni Congo, Matamba ed Angola”, foi publicada em Bolonha, em 1667 e, com os títulos “L’Historica Descricione” e “Njinga, Reine d’Angola”, foi difundida em Paris, em 1690, e em princípios de 2010, respectivamente.

Descreve-se nessas publicações a vida da rainha angolana Dona Ana de Sousa Njinga Mbanda, que foi considerada, desde o primeiro quartel do século XVII, uma das personagens mais fascinantes da história do continente africano negro.

As circunstâncias que rodearam a longa vida de oitenta e um anos da rainha Njinga, como afirmam Cavazzi e outro franciscano italiano, António Gaeta, seus catequizadores e confessores no período da sua conversão ao cristianismo, conduziram a diversas interpretações mais ou menos romanescas do seu carácter e da sua acção como governante absoluta de um reino de fronteiras variáveis, comparando-a a outras figuras femininas da História Universal como Zenóbia, Cleópatra ou Semíramis. Idêntica opinião se encontra no historiador português António d’Oliveira Cadornega, militar e escritor, na sua descrição, que fez com mestria da colonização portuguesa, nos séculos XVI e XVII, ou seja, nos difíceis tempos da sua implantação e no início da sua afirmação ultramarina.

Tenho por certo que todos ouvimos e recordamos, das décadas de sessenta e setenta do século passado, enquanto decorria a Guerra Subversiva e Revolucionária, de 1961 a 1974, nos então territórios ultramarinos portugueses, o conceituado e muito aplaudido conjunto musical denominado “Duo Ouro Negro”, em cujo reportório de canções os seus dois principais componentes, Milo e Raul Índigo, incluíam um refrão do teor seguinte:

“Màmà ò aoe! ....Màmà ò aoe!...Ò àoe!...”

Pode ponderar-se sobre esta frase no sentido de concluir se, no campo da Segurança, ela encerraria qualquer grau de intencionalidade crítica contra os portugueses colonizadores e, nomeadamente, contra os soldados e marinheiros metropolitanos que, durante treze anos, se bateram naquela guerra. Mas, o assunto esqueceu. De qualquer modo, o refrão surge com valor histórico dado que, segundo afirmação do frade Cavazzi, quando a princesa Njinga nasceu, presume-se em 1582, os adivinhos e feiticeiros chamados à pressa pelo rei, seu pai, Mbanda Ngola Kilwangi, para se pronunciarem sobre a sina da recém-nascida, olharam temerosos uns para os outros com receio da hostilidade repentina do monarca perante o que iam dizer-lhe e pronunciaram em surdina aquela mesma frase: “Màmà ò aoe! ....Màmà ò aoe!...Ò aoe!...”, que significava “Ó que monstro de selvajaria será esta criança!...Infelizes daqueles que estiverem sob seu domínio! “.

Como iria efectivamente verificar-se durante a sua vida como rainha, as predições dos adivinhos e feiticeiros iam tomar-se pura realidade, assumindo até muito maior e mais negativa expressão do que aquela que eles auguravam.

O rei cedo se apercebeu de que a vivacidade física, o espírito arguto, a inteligência, a sagacidade e a férrea determinação da criança eram, de facto, especiais, levando-o a adorá-la mais do que aos outros três filhos, que eram o príncipe-herdeiro Ngola Mebandi que, de acordo com a tradição, o substituiria no trono, e as suas irmãs, as princesas Kambo e Finji, mais novas do que Njinga. E, logo que ela, ainda jovem, atingiu idade capaz, fê-la participar consigo nos negócios do reino e nas operações de guerra, isto em detrimento, de facto, da posição do filho herdeiro, o qual não via com bons olhos o pedestal de supremacia em que a irmã era colocada. Subsequentemente, o rei, acompanhando o crescimento de Njinga quando ela atingiu a puberdade, o que surge muito cedo nos climas quentes, como é conhecido, e procurou relacionar-se com homens, tomou outra medida que não era habitual: colocou permanentemente junto dela uma matrona preta, que não a alargava, a fim de a proteger da vida dissoluta que também cedo começou a praticar. Todavia, apesar desta protecção da ama, a princesa não tardou a gerar e a dar à luz um filho de pai incógnito que, de imediato, fez instalar na corte e que, citando Cavazzi, se tomou naturalmente “a flor do seu seio e o enlevo do seu coração”.

Esse filho, no entanto, por indómita maldade do irmão logo que subiu ao trono, iria acarretar-lhe desgosto que a marcaria por toda a vida, tomando-se um dos grandes modeladores da permanente dureza do seu carácter, em especial no que tinha de espírito vingativo e de comportamento violento e sanguinário. Fisicamente feia, de pequena estatura, mal feita e com o rosto cheio de manchas brancas, a ponto de castigar severamente quem apenas ousasse fixá-la directamente, passou a odiar todos os homens, embora deles se servisse para as suas contínuas guerras, para o serralho e para os fazer participar nas selvagens orgias que organizava. Mas odiava igualmente todas as mulheres, ainda que se fizesse acompanhar delas nos combates e nomeasse a mais válida “2ª Mulher da Hoste ou da Comunidade” para a coadjuvar, sendo ela, naturalmente, a Primeira.

Duas mulheres constituíam, no entanto, excepção ao ódio generalizado que a todas votava: as suas irmãs Kempo e Finji que, durante muitos anos, estiveram cativas dos portugueses, por elas se empenhando em guerras ou lutas esporádicas, envio de embaixadas, oferta de presentes e entrega de escravos. Todavia, só três antes de morrer conseguiria que fosse libertada e se lhe reunisse a princesa Kempo, antes baptizada Dona Bárbara; a princesa Funji havia já sido morta por enforcamento em Massangano, onde estava em prisão domiciliária, acusada de conivência com tropas holandesas e suas que, aliadas, haviam montado, em 1647, volumoso e persistente cerco, aliás infrutífero, à praça, então a segunda cidade de Angola e a sua segunda capital.

Presume-se que a princesa Njinga, a mais velha das três, terá nascido em 1582, no mesmo ano em que os portugueses, na sua penetração para sudeste de Luanda, atingiram Massangano.

Âmbito geográfico e histórico

Setenta e oito anos depois de, em 1482 e 1483, Diogo Cão, na sua primeira expedição, ter abandonado a ideia, então admitida, de chegar ao país do Preste João (Etiópia) pela costa do Atlântico e penetrado, então, primeiro, no Rio Zaire e, a seguir, no Reino do Kongo e, em 1555, numa segunda expedição, chegar à costa da actual Namíbia, o navegador Paulo Dias de Novais, em 1560[1], aproveitando o reconhecimento da costa africana daquele navegador, abordou a Ilha de Luanda apoiado por tropas do Kongo, com o objectivo de desembarcar também aí, no continente. O Rei Ngola Mbandi, que governava esse território, opõs-se acerrimamente ao desembarque e aprisionou o navegador que, no entanto, libertaria meses depois e deixaria regressar a Lisboa.

Teimosamente, no entanto, Paulo Dias de Novais voltou à Ilha quinze anos depois, em 1575, também com o apoio de tropas do Kongo, e conseguiu desembarcar no continente, em Fevereiro do ano seguinte, e fundar, com centro na fortaleza provisória construída no promontório de S. Miguel, a povoação de S. Pedro de Luanda. Iria alargar-se, então, a todo aquele planalto à beira mar a colónia já cristianizada do reino do Kongo.

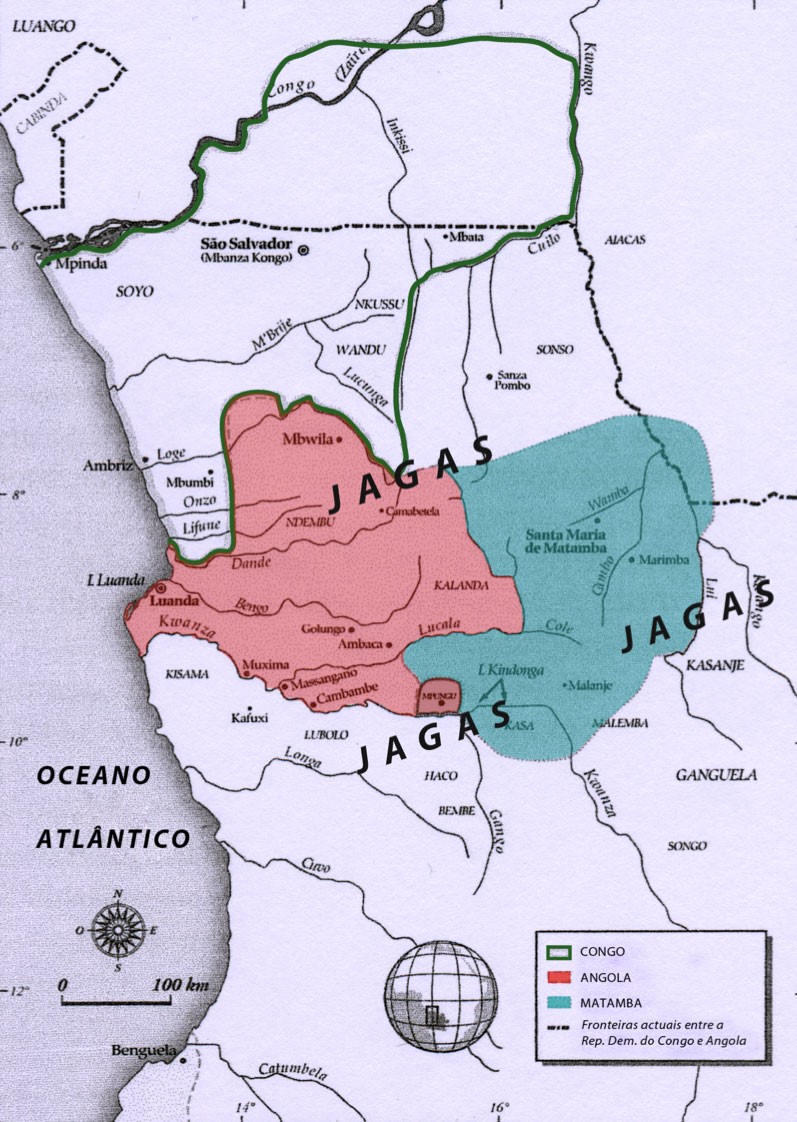

Assim, na primeira metade do século XVII, a parte setentrional do território de Angola, então conhecido e sujeito a maior ou menor grau de penetração e colonização, era constituída:

– Pelo reino do Kongo, capital em Mbanza Kongo (São Salvador), entre os rios Congo (Zaire), Kwango, Cuilo, Loge e Dande;

– Pelo reino de Ngola ou Ndongo, capital em S. Paulo de Luanda, entre o limite sul do Kongo e os rios Kwanza, a sul, e o seu afluente Lucala, a leste;

– Pelo reino de Matamba, capital em Santa Maria de Matamba, entre os rios Lucala, a oeste, o Kwango e o seu afluente Lui, a leste, e as terras de Kara, além do Kwanza, a sul;

– Sobrepondo-se a estes reinos e áreas limítrofes, não pela sua continuidade territorial, mas pela influência que a sua selvagem civilização exercia, vivendo da guerra e da rapina, existia o reino Jaga Kasa ou Jaga Kassange, de raça maioritariamente Imbala, também denominado Jaga Jakas, Giapas ou com outras designações conforme as áreas da sua incerta proveniência.

Os Jagas

Os Jagas eram guerreiros indígenas violentos, excelentes combatentes, de costumes selvagens extremados e que praticavam largamente o canibalismo sobre o adversário e sobre as suas próprias populações. Constituíam-se em pequenos grupos nómadas que faziam “razias” e se batiam em combate para sobreviver, para capturar mancebos válidos para a sua hoste e cuja preparação bélica decorria depois em “Kilombos”, ou seja, grandes acampamentos do “tipo romano” em que eram admitidas também algumas mulheres.

Figura 1 – Território setentrional de Angola, primeira metade do século XVII

Mercenários, desde que lhes pagassem com dinheiro, prisioneiros, escravos ou despojos da luta, combatiam assim as tropas indígenas dos reinos do Kongo, Ngola, Matamba e as holandesas, quando estas surgiram em 1641, ao lado dos portugueses, e não raro contra os portugueses ao lado daquelas. Temidos e respeitados, deviam os seus êxitos à sua organização política e militar, à dura disciplina que impunham ao pessoal e ao ambiente criado pelas suas práticas canibais. Eram, além disso, destacados fornecedores do centro principal de escravatura que, com o desenvolvimento da colonização, se estabeleceu em Luanda.

A conduta dos Jagas, assente na mais extremada selvajaria, como disse, era regulada por ancestrais normas estabelecidas também por uma mulher, a sua Rainha Temba-Ndumb, as quais visavam, citando Cavazzi, “que os guerreiros dispusessem sempre da sua vida como entendessem, fossem implacáveis contra os inimigos e fossem ávidos de carne humana e de glória militar”. Seria este conjunto de normas ou leis, as Kijilas, por demais violentas, selvagens e sanguinárias, este código bestial que a rainha Njinga também adoptaria e imporia aos seus súbditos, entre 1623 e 1651, durante cerca de vinte e oito anos, isto é, durante o período não católico romano do seu reinado, e seguiria também no seu relacionamento com os portugueses, quer como inimigos quer como amigos e aliados.

Os dois franciscanos que estiveram na corte da rainha elaboraram e deixaram nas suas “Relações” notícia pormenorizada dessas normas seguidas pelos Jagas que regulavam o seu comportamento individual e colectivo, quer na paz quer na guerra e, em especial, na organização e acção nos Kilombos, visando a guerra ofensiva ou defensiva. São exemplo dessas normas a de derramarem e se banharem no sangue dos inimigos vencidos ou deles próprios e a de se entregarem, por superstição e em pretenso benefício da comunidade, ao sacrifício por morte ou enterramento de outros indígenas Jagas ou familiares. Os feiticeiros ou adivinhos eram então os orientadores interessados de tais práticas, colhendo dessas cerimónias prebendas e benefícios de que o governante, rei ou rainha, respeitando inteiramente a tradição, não era avaro.

Na sua “Relação”, Cavazzi refere, particularmente, o contexto e a aplicação de catorze leis do “Código Jaga”, a cada uma das quais dá nome, e que, pela devotada aceitação e prática nos reinos vizinhos de Ngola e Matamba nos tempos da sua imponente rainha, podem ser consideradas integrantes também dum “Código Njinga”.

Mas voltemos ao perfil da Rainha.

Colonização e Oposição

O rei Ngola Kilombo, que assistiu ao desembarque inicial dos portugueses de Paulo Dias de Novais na futura Luanda, foi substituído, em 1617, pelo filho Mbandi Ngola Kiluanji que cederia, por sua vez, o trono ao filho Ngola Mbandi. Este rei e depois sua irmã Njinga, que lhe sucedeu como rainha, seriam protagonistas sucessivos do período de ódio mais violento e sangrento vivido no seu reino, até cerca de 1655.

Na realidade, quando por morte do pai subiu ao trono, Ngola Mbandi, de carácter bárbaro, cruel, orgulhoso e imponderado, assumiu de imediato poder tirânico e absoluto, afastando pela violência todos os que se lhe opunham. Relativamente aos portugueses, foi, no entanto, prometendo relacionamento harmónico e pacífico, em especial nos domínios do comércio e da instauração da religião católica romana por todo o reino. Todavia, o mau ambiente gerado pelo seu governo, que ele sabia existir, fez-lhe temer em dado momento que, por acção interna, pudesse ser apeado do trono e, em sequência, decidiu tomar duas medidas, qual delas a mais bárbara: como, por tradição, só os homens podiam aceder ao trono, mandou matar o sobrinho, ainda criança, filho da irmã Njinga, por ser o único elemento masculino que um dia poderia suceder-lhe; para que não pudesse haver mais filhos varões na família, mandou esterilizar as três irmãs Njinga, Kempa e Funji pelo sistema de ferro em brasa.

Perante o assassínio do filho, que idolatrava, Njinga jurou vingar-se do irmão na primeira oportunidade. E, já endurecido o seu espírito pela prática das normas jagas, fechou-se, então, ainda mais no seu ódio após o crime perpretado e não só contra o irmão, mas contra a generalidade dos súbditos masculinos e femininos. Só precisava ter poder para se manifestar.

Eventos Históricos Subsequentes

Em 1622, sendo governador de Angola João Correia de Sousa, denominado o “Átila do Kongo” pela extrema violência e espírito devastador com que, auxiliado por combatentes jagas, se empenhou na resolução de problemas da colonização surgidos nos dois reinos do Kongo e de Ngola, o rei de Ngola, para demonstrar espírito de cooperação, enviou lustrosa embaixada a Luanda com a irmã Njinga, então com quarenta anos, para ser baptizada, isto na mesma altura em que a “Propaganda Fide”, em Roma, tomava a seu cargo a nomeação e envio de missões de interesse para o padroado português. Apadrinhada pelo governador e sua mulher, Ana, a princesa foi efectivamente baptizada com o nome cristão de Ana de Sousa Njinga Mbanda, evento a que se seguiria, em Dezembro desse ano, em combate esporádico e limitado, a derrota das tropas portuguesas e jagas em Mbundi, no Kongo, que foram massacradas. Deste modo, o ambiente pacífico e até festivo que se vivia em Luanda alterou-se então de imediato e, tendo o conjunto do seu comportamento sido considerado prejudicial à colonização, o governador Correia de Sousa foi mandado regressar a Lisboa, preso, acabando por morrer na prisão.

No ano seguinte, 1623, o rei Ngola envia a Luanda nova embaixada, agora com as irmãs Kempo e Funji para serem também baptizadas, retomando aparente bom relacionamento com os portugueses. Todavia, no último trimestre desse ano, ou já no primeiro de 1624, é destituído da governação do reino por um movimento interno, como temia, e foi refugiar-se numa ilha do Kwanza onde, pouco depois, aparece morto, atribuindo-se de imediato o seu assassinato à princesa Njinga para vingar a morte do filho.

Desaparecido o irmão, D. Ana de Sousa Njinga proclama-se de imediato rainha, mas, como às mulheres era interdito reinar, a sua entronização em substituição do irmão falecido teve, no entanto, como prelúdio uma sangrenta guerra civil, de 1624 a 1629, entre ela e um seu familiar, o governador Ngola-Hari do Reino de Mpungu, pequeno território junto do Rio Kwanza, o qual, baptizado com o nome de Filipe de Sousa, era apoiado pelos portugueses. A auto-proclamada rainha é derrotada, mas consegue fugir para leste com colaboradores, guerreiros e populações e estabelecer efectivamente um novo reino, o Reino de Matamba, encostado ao Rio Kwango, o qual, em 1631, sempre sob sua suserania, se fundiria com o Reino Ngola-Ndongo.

Nos anos seguintes, sempre observando as selvagens normas jagas, conjuntamente com algumas do mesmo tipo, já por ela estabelecidas, a rainha organiza um numeroso e aguerrido exército, faz guerra de afirmação e conquista as terras do Songo, a sul do reino do Kongo, embora com pouco êxito, no sobado do Kassange, que consegue conquistar, e contra os portugueses. O apogeu da sua irrequietude permanente na defesa e tentativa de alargamento do seu território iria verificar-se, no entanto, de 1641 a 1648, durante a ocupação holandesa, período caracterizado por lutas contínuas em que se aliou aos portugueses contra os holandeses, primeiro, e aos holandeses e jagas contra os portugueses, depois.

Destacaram-se, de facto, nesse período, como mais relevantes, os seguintes encontros bélicos:

– Em 1644, emboscada e derrota de forças portuguesas e auxiliares indígenas, comandadas pelo capitão Francisco Saraiva, às quais produziram cerca de cem mortos e fizeram muitos prisioneiros brancos, mulatos e jagas, entre os quais o padre português Jerónimo Sequeira;

– Em 1646, retaliação das forças portuguesas no território Njinga, nas margens do Rio Dande, tendo libertado os prisioneiros de dois anos antes e aprisionado as princesas Kambo e Funji, que foram levadas para Luanda;

– Em 1648, o já referido cerco à praça de Massangano, por tropas njingas, coligadas com cerca de 500 efectivos holandeses e milhares de jagas, o qual seria desbaratado e vencido pelo governador e capitão-general Salvador Correia de Sá e Benevides, vindo do Brasil que, tendo já reconquistado Luanda, acorreu em socorro da praça.

Massangano tinha sido atingida pelos portugueses em 1582, no mesmo ano em que se admite ter nascido a princesa Njinga, era a segunda cidade da jovem colónia e a sua segunda capital. Nela estava captiva, em 1648, a princesa Funji, irmã da rainha, a qual, acusada de conivência com as tropas holandesas durante o cerco, foi enforcada pelas tropas portuguesas. Com a morte da irmã, incentivou-se naturalmente o ódio de Njinga contra os portugueses.

Culto da Religião Católica

A Rainha Njinga, desde que nasceu, em 1582, até à sua morte, em 1663, com oitenta e um anos, viveu cerca de quarenta em catolicismo, nos quais podemos considerar quatro períodos distintos:

– O primeiro, com início em 1622, em que se dá a sua conversão ao cristianismo e o seu baptismo, e se torna, então, cristã convicta e absoluta, renegando o “jagadismo”;

– O segundo, de 1623 a 1653, durante cerca de trinta anos, em que se desliga dos votos cristãos que havia jurado e se entrega novamente ao culto dos ritos e práticas selvagens dos jagas, que continuavam a ser observados por todos os seus súbditos;

– O terceiro, de 1653 a 1655 ou 1656, já então com mais de setenta anos, em que faz o exame de consciência que a conduz à “reconversão ao cristianismo e à paz com os portugueses”.

– O quarto, de 1656 até à morte, oito anos depois, em 1663, em que regressará completamente, bem como os seus súbditos, ao catolicismo.

Relativamente ao segundo período, de 1623 a 1653, é inteligente e lógica a razão fundamental que a leva a renegar o cristianismo jurado no ano anterior e a voltar ao selvático e antigo culto: era este o culto que continuava a ser reconhecido e praticado pelos súbditos, e só através dele é que lhe era, portanto, possível impor e realizar a sua governação, sob pena de ter de abdicar.

Por 1651, no entanto, com o início do período da sua reconversão, tudo iria alterar-se. A Igreja Católica consegue estabelecer ligação directa com a rainha, através do padre italiano Francisco Serafano de Cortona, embaixador pessoal do Papa Alexandre III, e a Propaganda Fide coloca, desde então, junto dela, sucessivamente, os dois frades capuchinhos referidos, António Cavazzi e António Gaeta, que se tomarão seus confessores e conselheiros, e outros frades e missionários que iniciam de imediato no reino o apostolado cristão. A Rainha, também já com cerca de setenta anos, sente-se cansada da tensão constante resultante da governação e das guerras em que se empenhara, verifica que o governador Luís Martins de Sousa Chichorro, que substituiu Sá e Benevides, é homem mais cordato e acessível, renuncia definitivamente à guerra com os portugueses e envereda pelo relacionamento diplomático que conduziria ao tratado de paz. A libertação de sua irmã Dona Bárbara, que conseguirá, vai constituir a pedra cimeira da feliz conclusão das negociações.

Acrescente-se que a reconversão cristã da Rainha teve também a influenciá-la o aproveitamento sábio que os padres e capuchinhos fizeram, no seio da corte e das populações, de alguns eventos que então as molestavam, como doenças pontuais, epidemias, pestes e fomes, os quais, bem aproveitados na exploração milagreira da Fé Cristã, como mandam os preceitos da Igreja, os afirmaram definitivamente como enviados e intermediários de um Deus, cuja bondade milagrosa era reconhecida superior à de todos os outros deuses até então seguidos.

A entrada da Rainha no último período da sua posição pró-cristianismo foi, no entanto, por ela rodeada dos maiores cuidados, visto querer ressurgir serva arrependida perante Deus, respeitadora de todos os preceitos da sua religião e merecedora das bençãos que ele lhe quisesse conceder. Assim, quanto às suas relações pacíficas com o governo de Luanda, vai inicialmente procurar obter o consenso dos seus súbditos, cujas normas de procedimento continuavam a ser decalcadas das selváticas normas jagas. Reúne para isso, por 1655, o seu conselho de anciãos, os cortesãos mais proeminentes e os generais, e expõe-lhes a situação e as suas ideias para a resolver, o mesmo fazendo depois perante o exército concentrado. A aprovação da conduta por ela proposta foi geral, nomeadamente quanto ao abandono das normas de vida jagas, apenas manifestando algumas reticências o general António Njinga Mona, então comandante-chefe do exército e futuro marido de sua irmã Bárbara.

Em meados de 1655, assina, então, o tratado de paz com os portugueses, nos termos do qual sua irmã será efectivamente libertada e ela se propõe, conjuntamente com o seu povo, converter-se definitivamente à Igreja Católica, casar-se religiosamente, abandonar a depravada e intensa vida sexual que até ai fizera e aceitar sem objecções a presença de todos os frades e missionários que se quisessem destinar aos seus territórios. Em carta conciliatória, de 13 de Dezembro desse mesmo ano de 1655, para o governador Luís Martins de Sousa Chichorro, contribui com muitas ideias válidas para esse tratado, o qual se tornará definitivo dois anos depois, em 1657.

A irmã Bárbara reuniu-se-lhe, de facto, na corte, em 1656, depois de retida ainda por algum tempo em Ambaca, no Kongo, em 1658 e 1659. Então, com o apoio dos capuchinhos António Gaeta e António Cavazzi, e outros religiosos, é erigida a primeira igreja de Santa Maria da Matamba.

Morte e Sucessão da Rainha Njinga

A rainha morreria de doença das vias respiratórias, em 17 de Dezembro de 1663, assistida por Cavazzi e outros missionários então presentes na corte, tendo sido amortalhada em capa dos capuchinhos e enterrada cristãmente em túmulo próprio. A sua irmã Bárbara foi então proclamada rainha e, casada também cristãmente com o general António Njinga Mona, iria procurar manter a situação pacífica e cordata estabelecida nos últimos anos pela desaparecida, continuando completamente arredados os já abandonados ritos jagas. Mas, morreria, também ela, três anos depois, em 1666.

A existência do reino iria sofrer, no entanto, logo de seguida, inteiro retrocesso. O general Mona tomou abusivamente o poder, em substituição de sua mulher, proclama-se rei absoluto, afasta todos os que se lhe manifestam contrários e retoma todas as práticas selvagens que a cunhada tinha abolido. A sua acção foi ao ponto de, tendo a Rainha Njinga sido enterrada segundo os ditames e as normas da Igreja Católica, como ela própria ordenara em vida, mandar desenterrar o corpo e repetir o enterro de acordo com os antigos rituais bárbaros, incluindo nestes elevado número de sacrifícios humanos de familiares próximos, cortesãos, prisioneiros e escravos. Entre estas vítimas conta-se o padre espanhol Calixto Zelotes dos Reis Magos que assistira, em Luanda, ao baptizado das três irmâs e era então confessor da rainha Bárbara.

No entanto, o general Mona pouco tempo sobreviveria à mulher. Morreria três anos depois, em 1669, em luta tribal com o chefe Francisco António Ngola-Canini, também seu familiar, que era apoiado pelos portugueses. Perdida a batalha, foi decapitado ou afogado no Rio Kwanza.

A Corte da Rainha Njinga

Embora não tivesse o apoio da corte exterior, como sucedia com a do Reino do Kongo em relação à de Lisboa, a corte da Rainha Njinga teria, no entanto, por imitação, estrutura e organização próximas da deste reino, com excepção do foro eclesiástico, cuja autoridade só lhe seria concedida a partir de 1640. Instalada em grandes cubatas com as comodidades possíveis, algumas oferecidas pelos governadores de Luanda, dispunha de 300 mulheres, entre damas e serviçais. Refere Cavazzi, o que é confirmado por António de Oliveira Cadornega, que uma das cubatas servia de harém ou serralho, no qual viviam sessenta robustos jovens do século masculino, seus concubinos, que ela mandava, no entanto, vestir com trajes femininos para aparentarem então mulheres concubinas. A esses jovens era interdito ter relações sexuais com o outro sexo mas, para os excitar e depois explorar nas suas leviandades, a rainha mandava encerrar na mesma cubata outras tantas raparigas. E se estes jovens, todos juntos, não conseguissem ultrapassar tal situação de oferecida e fácil intimidade e tivessem relações íntimas eram acusados de adultério e decapitados.

Este serralho acompanhava a Rainha nas campanhas e noutras saídas importantes. Um desses concubinos, naturalmente o que melhor satisfizesse as suas vontades, era nomeado, como já se referiu, Segunda Mulher da Comunidade. Esta segunda mulher merecia à rainha apreço e carinho muito especiais, não lhe admitindo que se relacionasse com alguém que não ela própria e não hesitando, se isso se dava, em lhe mandar também cortar a cabeça.

Nos grandes banquetes da corte fazia-se uso de rica e volumosa baixela de prata, usava-se vestuário de bons tecidos e uma banda com vários tipos de instrumentos fazia-se ouvir durante as refeições e nas cerimónias que as precedessem ou a elas se seguissem. Das ementas faziam parte diversos pratos e, como bebidas, além das gentílicas, servia-se vinho da Europa, este certamente oferecido pelos governadores portugueses ou obtido por contrabando, através das tripulações dos navios.

Havia na corte um corpo de intérpretes de português, latim e, certamente, também italiano, organizado e instruído pelos frades capuchinhos e pelos padres das missões.

Os Kilombos

Como se referiu já, os Kilombos eram grandes acampamentos com cerca, onde se fazia a concentração e a preparação para a guerra e nos quais eram incorporados todos os mancebos fortes e saudáveis que se apresentassem e fossem aceites, e os apanhados em razias para a mesma finalidade. Depois das campanhas em que participavam, esses mancebos tinham direito de constituir família e de dispor de bens próprios. A Rainha e os seus familiares, a corte e os membros do governo tomavam parte na concentração e aprendiam igualmente a usar o arco e a flecha e o machado pequeno, este pendente do pescoço, para o combate à distância e a luta corpo a corpo, respectivamente.

Cada oficial podia fazer-se acompanhar, no Kilombo, de quatro ou cinco mulheres para o seu serviço, não podendo estas, no entanto, aparecer grávidas. Se isso sucedesse seriam imediatamente mortas ou expulsas do cercado, ficando neste caso sujeitas aos perigos da floresta. No caso de morte, era muitas vezes o parceiro masculino encarregado de a executar, castigo que tinha lugar em público com a assistência obrigatória de toda a população do Kilombo.

Se alguma mulher chegasse a dar à luz, o seu castigo era o mesmo, ou seja, a morte e o recém-nascido também morto de imediato ou lançado às feras. Havia ainda lugar para banquetes de canibalismo com a carne dos sacrificados e para a sua “pilonagem” em grandes almofarizes para a obtenção do designado “óleo da veneração” (Maji-a-Samba). A massa assim obtida era regada com óleo de ervas especiais e o unguento resultante utilizado para untar o corpo dos guerreiros antes de entrarem na luta, ficando com aspecto colorido e aterrador. A Rainha era a primeira a untar-se ou a ser untada, crendo-se que o óleo dava mais força aos guerreiros e que os protegia da vista e dos golpes do inimigo.

Ainda quanto aos recém-nascidos, duas outras normas podiam ser seguidas: os do sexo feminino eram imediatamente mortos e a sua carne destinada às finalidades indicadas; os do sexo masculino eram poupados se fossem fortes e bem constituídos, mas os que lhes nasciam primeiro os dois dentes incisivos superiores eram também imediatamente mortos, pois considerava-se que o seu corpo e o seu espírito, quando adultos, iriam ser prejudiciais à comunidade.

Esta última prática terá tido origem na América do Sul, no Peru, e terá entrado em Angola vinda do Brasil, por intermédio de escravos a ela regressados. As raparigas, quando por qualquer razão fossem poupadas ao morticínio inicial, não eram sujeitas a esta condição dentária, podendo continuar a viver.

Desta superstição surgiu depois a norma geral segundo a qual, para o bom futuro do reino, se determinava o “arrancamento” de dois ou mais dentes no centro do maxilar superior e o seu uso exterior com tatuagens, pinturas ou inserções de contas ou outras marcas nas partes visíveis da pele. A Rainha e a sua irmã Bárbara exibiam nove ou dez desses dentes humanos entalhados nos braços por concubinos ou amantes, como expressão dos sentimentos extremados que os ligavam.

O missionário Serafino de Cardona, também já citado, que representou o Papa Alexandre III na corte da Rainha, atesta também estas práticas de selvajaria em “Relação” enviada, em Fevereiro de 1655, ao Concílio dos Cardeais, em Roma, na qual afirma:

“Se bem que cristã, aquela a que chamam Dona Ana pratica com os seus soldados todos os ritos pagãos, oferecendo sacifícios sangrentos com numerosas vítimas. Como os Jagas, manda matar à nascença, atirando-as aos cães ou enterrando-as vivas, todas as crianças de todos os soldados do seu exército, de modo que as mulheres têm de ir ter os partos a 4 ou 6 milhas (do Kilombo)”.

Diz também Cavazzi que algumas mulheres já baptizadas e casadas cristãmente lhe confessaram ter tido na floresta vários filhos que haviam lançado aos cães, e que estes animais estavam especialmente atentos à sua caça, conhecendo já os gritos que as mães parturientes e os recém-nascidos soltavam, e saltando de imediato em torno deles para terem a sua parte. A Rainha, por sua vez, não tinha descanso enquanto tais sacrifícios se não verificassem, ficando então particularmente satisfeita quando o pai da criança, para lhe agradar, fosse ou não depois também sacrificado, assassinava ele próprio a parturiente que engravidara. Era o reconhecimento da lei njinga, da sua intervenção no acto como soberana e o reconhecimento da sua culpa pela martirizada.

Do Kilombo à Campanha

A Rainha Njinga, armada, marchando em regra na vanguarda, comandava pessoalmente as tropas, sendo seguida pelo corpo de 300 vigorosas mulheres (homens) também armadas, untadas e emplumadas como ela. Antes do choque com o adversário, incitava os combatentes a terem coragem, a que não fossem cobardes e a que usassem da maior crueldade para serem temidos. Instalada inicialmente em local elevado de onde pudesse conduzir o combate, lançava-se depois como possessa aos gritos de “vitória ou morte”, levando de roldão os adversários. Acreditava que era invencível, visto comandar um exército real, o seu exército, o exército duma rainha.

Teria sido em virtude desta valentia descontrolada como lutadora que, em 1646, perdeu no Rio Dande uma das suas últimas batalhas contra os portugueses, fugindo depois a cavalo e deixando prisioneiras as irmãs Kempo e Funji.

Como nos grandes acontecimentos da corte, o exército fazia-se acompanhar nas campanhas de uma relíquia muito cara à Rainha: um cofre de prata trabalhada consagrado à memória do último rei masculino do reino, o seu irmão Ngola Mbandi, o que lhe assassinará o filho e ela também supostamente matara. Nesse cofre guardavam-se artigos que o rei costumava utilizar em campanha e que, no seu conjunto, acreditava-se, materializavam a sua presença em espírito nos combates ou onde quer que o cofre estivesse depositado. Eram esses artigos: uma pele de cabra pintada de branco e preto em que o rei costumava sentar-se, um pedaço de gesso (pemba), um cinturão vindo de Londres, um dente e outros ossos pessoais, pedaços de corda e a cauda de um elefante. O cofre dispunha de uma guarda própria, permanente, e estava sempre junto dele o chamado Kitele ou Kibele, ou seja, um conjunto formado por um pote de farinha, outro de óleo e um terceiro de sal para que o morto pudesse alimentar-se, se o desejasse, no local onde o seu espírito estivesse.

Antes do início da luta, o cofre era aberto e exposto perante os guerreiros ajoelhados e depois voltado para o lado onde se encontrava o inimigo. Alguns guerreiros ofereciam de imediato a vida em honra do rei por entre cânticos, bater de palmas e toques ensurdecedores. O feiticeiro exibia-se, então, como se estivesse possuído pelo espírito do defunto e tomava o seu lugar no dispositivo do exército para a batalha, certamente ao lado da Rainha.

Iniciada a luta, determinavam as normas que os primeiros adversários mortos fossem retalhados e pedaços dos seus corpos agarrados entre os dentes para intimidar os que se lhe seguiam e ajudar à vitória, honrando os princípios jagas. Nessa altura, o cofre, sempre protegido, que havia sido mantido à retaguarda, era deslocado para um e outro lado da frente conforme o decorrer do combate. Uma vez a luta terminada com êxito, tocava à retirada e os combatentes iam concentrar-se em área previamente estabelecida onde tinham lugar sangrentas manifestações de regozijo e de agradecimento ao rei morto que se prolongavam por muitas horas.

Então, a toque de vários instrumentos, começavam por prender a postes os nobres e os comandantes do exército vencido, cortavam-lhes a cabeça e despelavam-na para consumo imediato da Rainha, dos feiticeiros e de outros dignatários, como faria o próprio rei se estivesse presente. Seguia-se a morte dos outros prisioneiros, ainda que com menor requinte, sendo a sua carne cozida ou assada para repasto da massa do exército. A carne que sobrasse era depois distribuída pela população do Kilombo e das aldeias próximas, tendo sempre o cuidado de reservar para a Rainha e pessoal da corte as partes que mais apreciassem.

A batalha encerrava-se, assim, com um grande, ruidoso e frequentado festim canibalesco em que as bebidas também não faltavam. Por vezes, os nobres e os comandantes inimigos, uma vez atados aos postes, eram entregues em vida à voracidade das formigas “nsonde”, as quais, uma vez lançadas sobre eles aos milhares, lhes devoravam a carne até aos ossos em poucos minutos.

O horror desta selvajaria era tal que, em 1648, tentando melhorar as relações com a Rainha e, sem dúvida, receoso de que as suas práticas bélicas sanguinárias pudessem afectar o moral e o espírito combativo dos soldados portugueses, caso fossem capturados vivos, o governador Sá e Benevides enviou-lhe uma carta acompanhada de valiosos presentes a pedir que abandonasse tais práticas. Ela respondeu-lhe de imediato, mas pela negativa, e apenas sete anos depois, em 1655, cederia ao seu pedido quando decidiu enveredar pela paz com os governadores.

O Culto das Relíquias

De quando em quando, no periodo de sete dias de cada Lua, nomeadamente na sua fase de lua cheia, prestava-se homenagem às relíquias do rei morto com a presença da rainha, conselheiros, graduados militares e das concubinas mais destacadas, fazendo uso dos melhores vestuário e uniformes. O cofre era aberto e, durante os três primeiros dias, a banda da corte tocava permanentemente para se dançar e todas as populações da área, sob pena de serem severamente castigadas ou mesmo mortas, eram obrigadas a assistir à cerimónia. O feiticeiro, como sacerdote superior e mestre-de-cerimónias e, fazendo-se imbuído do espírito do rei defunto, presidia e orientava a sessão como as normas determinavam. Então, a rainha, ajoelhada à sua frente, venerava-o na sua função como se de um deus se tratasse “reconhecendo nele o irmão desaparecido”, e concedia-lhe por isso tudo o que ele pedisse para as acções e sacrificios que determinasse.

Ao quarto dia era realizada a homenagem principal, a qual era iniciada pela abertura e aspergimento do cofre e das relíquias, primeiro com água e a seguir com licores de ervas e vinhos. O líquido que caia no solo era considerado refeição oferecida pelo rei desaparecido, sendo como tal sugado até ser completamente absorvido. Esta refeição constituia prerrogativa especial dos pagens da corte.

Outros Costumes e Normas do Reino

As catorze “leis” (Kijilas) que Cavazzi cita na sua “Relação” englobam ou descrevem costumes nos quais são, de modo geral, patentes a crueldade, a selvajaria, o canibalismo e a prática de sexo que o clima exacerbava e nos quais a rainha se destaca pelo respeito e fidelidade que lhes votava e pela imposição que, quer na paz quer na guerra, como se disse, delas fazia entre os súbditos.

Destacam-se, além das anteriores, as normas seguintes:

1) A rainha fazia-se sempre acompanhar nas suas saídas de alguns, se não de todos como sucedia em campanha, dos seus concubinos para satisfazer a sua enraivecida luxúria e autorizava a que, na euforia da preparação para as batalhas, os comandantes do exército tivessem relações sexuais em público com elementos do sexo oposto, rodeados dos seus subordinados.

2) O outro costume ligado às campanhas englobava a utilização do sangue dos prisioneiros como bebida ou como líquido de lavagem e de mascaramento do rosto, isto quando pudesse ser-lhes retirado em tempo. Da mesma forma que sucedia com a carne, o sangue humano que sobrasse era armazenado em depósitos da Intendência para depois ser utilizado noutras campanhas ou, como sucedia com os reis jagas, nas cerimónias da assinatura de tratados ou alianças. Nestas cerimónias brindava-se, gritando o “À KlWIA”, isto é, à fé e à fidelidade juradas de fazer qualquer coisa. Foi, por exemplo, um brinde deste tipo que a Rainha Njinga fez com o Rei Jaga Kassange Kalunga quando se aliaram para atacar os portugueses, cerca de 1631, e vingar todos os mortos de combates anteriores, convictos de que “quando se tomava a kiwia e se prometia lealdade, a bebida se juntava ao sangue do ajuramentado, passando a ser o mesmo o comportamento de todos os que a ingeriam”. Ainda quanto ao canibalismo, a rainha, embora gostasse pouco da carne humana, queria que ela fosse bem cozinhada, preferindo-a, então, à de veado ou de perdiz.

3) No sexto mês de vida, os recém-nascidos gémeos, coxos, cegos, surdos ou de qualquer forma fisicamente defeituosos, eram obrigatoriamente levados ao feiticeiro que, depois de os lavar, os apresentava perante a rainha com uma galinha para, conjuntamente com as mães, serem purificados. Armada de arco e flechas e outros apetrechos de guerra, a rainha levantava-se e o feiticeiro, agarrando a galinha pelas patas, mergulhava-a em óleo obtido de gordura humana, untando depois partes do corpo da rainha e da mãe da criança com esse óleo. O filho seria depois morto ou “pilonado” para obter “óleo da veneração”, enquanto a mãe era considerada então reconciliada com os deuses e perdoada por ter dado à luz um “monstro”.

4) Mais selvagem e sanguinária era a cerimónia que obrigava a reunir as raparigas que tivessem dado à luz filhos antes das festas das primeiras regras, período a que correspondiam grandes festas conforme as possibilidades das famílias das jovens. Então, eram escolhidas, admite-se que por simpatia ou empenho dos cortesãos, as que merecessem viver, sendo as outras e os seus filhos assassinados, pilonados, enterrados ou lançados às feras. A rainha Njinga entregava-se com grande entusiasmo a tais cerimónias e aos sacríficios de vida e canibalismo que comportavam. Distribuía também, então, se o havia, o “óleo da veneração”, tendo sempre presente, com honra e glória, a homenagem ao irmão que a antecedera na chefia do reino. Ainda a propósito do canibalismo, o padre português António Coelho deu notícia de que, em 1642, na euforia duma cerimónia em que a carne humana estava a ser consumida, vira a rainha e alguns cortesãos ornamentarem a cabeça e os ombros com alguns pedaços e que, a que restara, fora a seguir dependurada a secar numa árvore frondosa.

5) No enterro dos mortos eram seguidas normas, copiadas pelos jagas dos usos do Egipto Antigo e da Índia, que impunham o sacrificio simultâneo do marido e da mulher, conforme o falecido e, conjuntamente, de outros homens e mulheres. De início, essa prática abrangia apenas os familiares ou servidores próximos do morto ou morta, mas, depois, reconhecendo-se que a prática desta norma podia conduzir à extinção de famílias importantes para o reino, os sacrificados passaram a ser prisioneiros, eunucos, escravos e até animais, como cabras e galinhas, naturalmente em número tanto mais elevado quanto mais alta fosse a categoria social do falecido. Como sucedia com outras cerimónias, nos funerais, eram usados trajes espaventosos e servidas refeições e bebidas, conjuntamente com toques, danças e excessos corporais que levavam à nudez completa dos dançarinos.

6) Norma específica regulava a visita da rainha a casa dos seus súbditos, seleccionados por ela ou pelo feiticeiro. Para demonstrar fidelidade a “sua magestade”, não poucas vezes, o súbdito visitado sacrificava pela morte a mulher, os filhos e outros parentes quando ela chegava e servia-lhe, bem como aos concubinos e outros acompanhantes, os miolos, o coração e o figado dos sacrificados. O não cumprimento desta norma poderia acarretar a morte do súbdito visitado e levar igualmente à morte alguns dos que ele devia, então, voluntariamente, ter sacrificado.

Considerações Gerais

A disposição da Rainha Njinga de renunciar à guerra contra os portugueses e passar a resolver as suas dissidências com eles por via do entendimento pacífico, encontrou em Luis Martins de Sousa Chichorro, que ocuparia o cargo de governador, desde Outubro de 1654 a Abril de 1658, um interlocutor capaz de ouvir as suas razões e de resolver com justiça os assuntos em aberto com o seu governo.

Depreende-se da “Relação” de Cavazzi que as normas da paz, por fim acordadas, tiveram mesmo origem em carta que a rainha, em resposta a outra do governador lhe escreveu, em 16 de Dezembro de 1655. As normas definitivas do tratado foram depois elaboradas pelo governo de Luanda, até 12 de Outubro de 1656, e definitivamente concluídas e aprovadas, em Abril de 1657, ou seja, dois anos depois de ela manifestar vontade de encetar relacionamento pacífico.

O envio da carta pela rainha seria precedido da sua audição pelos pareceres do Conselho dos Representantes dos Sobados do Reino e dos Jagas e de auscultação da opinião do exército, tomando-se como bom augúrio da nova situação, mutuamente desejada, a realização nesse mesmo ano de 1657 dos casamentos católicos da rainha, em 4 de Fevereiro, e da sua irmã Bárbara, em 9 de Setembro.

Carta da Rainha Njinga ao Governador

“Senhor. Recebi a carta que me enviou pelo capitão Manuel Fróis Peixoto, vosso embaixador. Disse-me que vos encontrais de boa saúde. Desejo que Deus vos aumente o número de anos de vida e que eles decorram na grande paz e sossego que para mim desejo. Eu estou de boa saúde e pronta a servir Vossa Senhoria com toda a minha boa vontade como podereis de futuro verificar. O vosso embaixador chegou aqui tão fraco e cansado da viagem e das chuvas que teve de se instalar e repousar. Mas, três dias depois, no sábado 5 de Dezembro, deu-me conhecimento dos assuntos da embaixada em nome de Vossa Senhoria que Deus guarde. Ele conduziu-se com tanta autoridade, habilidade, determinação e franqueza que vi imediatamente que era sincero. Eu tenho de lamentar, com efeito, o que se passou com o governador que vos antecedeu (Sá e Benevides): prometeu libertar e devolver-me a minha irmã Kempa, pela qual lhe entreguei considerável número de escravos e fiz milhares de outros presentes, mas ela não me foi entregue e, pelo contrário, o governador reiniciou de imediato a guerra, obrigando-me a seguir novamente as normas dos jagas e a imitar as suas práticas tiranas, como a de proibir o nascimento de crianças e de as mães deverem respeitar a disciplina dos kilombos e de outras cerimónias pagãs. Mas, agora, proponho-me abandonar todas essas práticas, dando a Vossa Senhoria a minha palavra de rainha. Peço, por isso, tão-somente, que me sejam enviados religiosos que dêem bom exemplo aos meus governadores e comandantes e os ensinem a viver segundo a Santa Fé Católica, como eu mesma farei. Assim, peço a Vossa Senhoria que me conceda o favor de me mandar o padre Serafino de Cartona e o padre Giovanni da Ordem do Canno, cujos hábitos desejamos ver entre nós, tanto mais que, disseram-me, o padre Serafmo é bom pregador e conhece a língua do reino Ndongo. Com estes religiosos, poderá Vossa Senhoria fazer o favor de me mandar minha irmã, dado que serão para ela boa companhia e virá então bem acompanhada. Mas, se Vossa Senhoria desejar que mais alguém venha com o grupo, como seja um soldado que faça descargas em honra dela, será como Vossa Senhoria quiser. E poderá vir outro soldado para servir de sacristão aos padres. Logo que receber a notícia de que minha irmã está em Ambaca, mandarei o capitão Manuel Fróis Peixoto ao seu encontro. Será uma das suas tarefas enquanto aqui estiver, visto precisar de ganhar novamente a confiança dos meus súbditos e chefes principais, confiança que se perdeu em virtude das mentiras e falcatruas passadas. Vossa Senhoria não pense que este capitão Manuel Fróis Peixoto me não merece crédito na sua missão de se entender com os meus chefes e de conseguir comigo os melhores resultados. A embaixada de que eu me queixo foi a do governador Correia de Sá e Benevides, a quem forneci escravos e mandei presentes, como já disse. Para que fique ciente de tudo, ele mandou-me como embaixador em nome de Sua Majestade, que Deus guarde, o capitão-general Ruy Pegado, que me prometeu estabelecer e respeitar para sempre a paz. Acreditei que a promessa real era verdadeira, mas enganei-me. Ora, por causa dessa mentira, estou ainda a viver na floresta, fora das minhas terras e sem ter ninguém que me informe do que se passa. Sua Majestade, que Deus guarde, deu-me, no entanto, um pouco de tranquilidade, pois tenho grande vontade de viver em paz com o rei de Portugal e com o seu governador. Infelizmente, todos os que precederam Vossa Senhoria vieram apenas para tratar dos seus interesses e não do serviço do seu Rei. Fui informada de que Sua Majestade lhe havia recomendado vivamente este meu reino que é muito importante para os seus reais direitos. Na verdade, até tem agora mais importância visto vivermos em paz e tranquilidade e podermos realizar mais fácil aproximação aos pombeiros (mercadores ambulantes), aos quais custa agora menos trazer mercadorias para o interior, adquirindo-as também eu mais baratas. Finalmente espero em Deus que Vossa Senhoria, assim como Sua Majestade, que Deus guarde, me deixem viver em paz e tranquilidade, principalmente nesta altura em que a região de Kisama está conquistada. Ainda nenhum governador tinha tido a honra de lá chegar. De resto, ofereço-me para continuar a apoiar Vossa Senhoria nesta conquista sempre que se recusarem a obedecer. Então, se me pedires, enviarei um capitão com o maior número de tropas possível e conduzir-me-ei com a obediência que devo a Sua Majestade, que Deus guarde. Dou também a minha palavra, desde que chegarem os padres com a minha irmã, de tomar medidas no sentido de que todas as mulheres possam fazer e meter filhos ao Mundo, o que até ao presente não havia sido permitido visto ser essa a disciplina dos “kilombos” que estão em campanha. Isso não mais se dará logo que eu tenha a paz assegurada e ela seja perpétua. Deste modo, dentro de poucos anos as minhas terras povoarse-ão como antigamente, o que até agora só era possível com as gentes das outras provincias e nações que conquistei. Estas obedecem-me como sua rainha natural, mas umas por grande amor, é certo, mas outras por medo. Não podia Vossa Senhoria mandar-me embaixador que mais me agradasse do que o capitão Manuel Fróis Peixoto visto saber explicar tudo na língua do meu reino. Todos os meus conselheiros estão contentes com ele e tem declarado que só ele pode conseguir uma paz verdadeira. De facto, ele fala verdade, diz tudo o que Vossa Senhoria lhe ordenou nas suas instruções e, portanto, considero ter o presente sonhado que é viver estes dias em paz e tranquilidade. Já sou muito idosa e quero deixar os meus territórios a minha irmã e não aos meus escravos, o que, se assim não fosse, seria prejudicial visto eles não saberem obedecer a Sua Majestade, que Deus guarde. Minha irmã saberá fazê-lo pois ela tem vivido muitos anos entre os brancos e, diz-se, é uma uma excelente cristã. E Vossa Senhoria não se importe com os falatórios dos habitantes de Luanda porque eles sempre procuraram manter contra mim a hostilidade dos governadores. Como parente que sou do antigo governador João Correia de Sousa, meu padrinho que Deus tenha na sua santa glória, Vossa Senhoria deve fazer-me o favor de conseguir esta paz anunciada e comunicar-ma por carta por si assinada a fim de que eu e os meus conselheiros possamos dispor de um testemunho autêntico. Eles poderão então viver em segurança e tratar das suas terras como noutros tempos. O capitão Manuel Fróis Peixoto pediu-me da parte de Vossa Senhoria que libertasse o jaga Kabuco. Fez o pedido com tanta cortesia que eu não podia recusar-me a satisfazê-lo, ainda que eu tenha muitas queixas dele por ter destroçado as minhas terras. Foi para pagar o mal que me fez que ele tem estado obrigatoriamente ao meu serviço há tantos anos. Afirmo, assim, que é tão grande o meu desejo de ver minha irmã, que, logo que ela chegar à minha corte, darei pronta autorização ao jaga Kabuko para acompanhar o capitão Manuel Fróis Peixoto quando partir, ficando então sob a sua autoridade. Vossa Senhoria pode estar certo de que, se forem necessárias, enviarei tropas para a expedição a Kisama e que cumprirei quaisquer outras ordens que me quiser dar. Os vossos amigos serão meus amigos assim como os vossos inimigos meus inimigos serão. A propósito dos 200 escravos que Vossa Senhoria me pede pela libertação de minha irmã Dona Bárbara, julgo ser preço muito elevado. Com efeito, como sabeis, forneci aos antigos governadores e embaixadores todos os escravos que me pediram, para além de enviar presentes aos secretários, servidores das suas casas e a numerosos habitantes de Luanda. Foram exigências de que ainda hoje me ressinto. Ora, estes factos levam-me a proceder da seguinte forma quanto ao vosso pedido: enviarei a Vossa Senhoria 130 escravos logo que minha irmã esteja em Ambaca e, como contrapartida, o embaixador Frei Peixoto ficará como refém até minha irmã chegar aqui à corte e eu poder vê-la pessoalmente. Não mais pode verificar-se em relação a mim o que se passou com os antigos governadores. Vossa Senhoria não deve estranhar que eu tome tais precauções e garantias e, pelo contrário, deveis desculpar estas contrariedades. Eu admito, sem dúvida, que esta embaixada é muito leal, mas os meus conselheiros estão hesitantes em vista do que ocorreu no passado. Desculpai a extensão desta carta, mas ela era necessária face da sua importância. O embaixador fez-me entrega de um presente, que muito agradeço, enviado por Vossa Senhoria. Gostei em especial da taça de madrepérola, mas Vossa Senhoria não deve estar a incomodar-se com o envio de presentes porque tenho muitos na corte, apenas me faltando minha irmã. A sua vinda levar-me-à a satisfazer tudo o que de mim desejar. Vossa Senhoria vai constatá-lo. O portador desta carta vai partir imediatamente a fim de que Vossa Senhoria seja de pronto informado do acordo que fiz com o seu embaixador e, para se deslocar mais depressa, leva com ele somente doze escravos com presentes, o que é muito pouco em face das dádivas enviadas por Vossa Senhoria.

Escrita no meu Paço de Santa Maria de Matamba, em 13 de Dezembro de 1655.

R. Dona Ana de Sousa”

Proposta de Tratado dos Portugueses

Continuando a acompanhar Cavazzi, após mais um ano de divergências, algumas ainda sangrentas, em 12 de Outubro de 1656, o governador de Luanda, que não queria perder prestigio, mandou estudar e propor à Rainha um texto de tratado, que só seria concluído meio ano depois, em Abril de 1657, nos termos seguintes:

“1. Seria concedida à Rainha Njinga paz firme e perpétua pelo governador de Angola em nome do rei de Portugal, desde que se verificasse a sua reconversão à fé católica, cedendo-lhe em troca alguns terras do reino de Ndongo que os portugueses mantinham ocupadas.

2. A rainha, que não seria investida efectivamente nessas terras, pagaria à Coroa de Portugal um tributo anual que, se deixasse de ser satisfeito, voltariam à posse dos portugueses.

3. Seriam estabelecidas relações comerciais entre os dois Estados, quer para o comércio de escravos, quer para todos os tipos de mercadorias.

4. A rainha não molestaria os sobas dependentes ou feudatários dos portugueses ainda que em guerras passadas tivessem causado prejuízo ao reino de Matamba ou às províncias a ele submetidas.

5. A rainha tomaria à sua responsabilidade a entrega dos escravos que, durante os períodos de turbulência, fugiram das casas dos portugueses e se encontravam acoitados no seu reino.

6. Entregaria ao governador de Angola o Jaga Kalanda, que se revoltou contra os portugueses e estava a viver na Matamba, com a garantia de que lhe seria perdoado o acto de rebeldia.

7. Finalmente, a rainha juraria não ser mais amiga dos inimigos dos portugueses e ser inimiga dos seus inimigos”.

Estas propostas foram analisadas pela Rainha e pelos seus conselheiros. Ela desejava seriamente viver em paz, mas não queria pactuar como vencida. Entretanto, cai doente com o mal que a levaria à morte e entrega-se às orações do padre António Gaeta, o qual lhe diz que a sua cura e, consequentemente, o bem do seu reino exigia que ela se recomendasse a Nosso Senhor Jesus Cristo e que pusesse termo a todas as divergências com os portugueses. Ela aceitou o seu conselho e foi já nesse sentido que respondeu à proposta de tratado do governador.

Contra-Proposta da Rainha

1. Não era para fazer a paz, nem por qualquer outra razão forçada que ela se acolhia de novo à Santa Igreja para nela permanecer durante o resto da vida, mas unicamente levada pela sua consciência como publicamente vinha afirmando.

2. A apostasia por que tinha enveredado devia-se aos maus tratamentos recebidos de Fernando de Sousa, quando governador de Luanda, mas já se tinha dela arrependido de todo o seu coração.

3. Se o rei de Portugal quisesse restituir-lhe uma parte do reino ocupado pela força das armas seria uma atitude digna de grande senhor que era e, se a restituição fosse total, digna dum monarca generoso, justo e católico.

4. Em relação ao tributo pedido, não tinha o coração e o espírito tão baixos que fosse ceder a homenagear quem quer que fosse (referia-se ao rei do Kong, com quem esteve sempre de relações cortadas). Se o não fez quando era jaga e escrava do Inferno, também o não faria agora que era católica e livre. Não se reconhecia vassalo nem tributária de quem quer que fosse, a não ser de Deus que lhe dava saúde e lhe concedera o reino.

5. Se o rei de Portugal se dignasse aceitar um presente da sua parte na oportunidade e da forma que mais lhe conviesse, ela, sem necessidade de quem a exortasse, encontraria maneira de satisfazer a generosidade do seu espírito, com a certeza de obter dele acolhimento e gratidão.

6. Quanto às outras propostas, não tinha mais do que se conformar, com o ardente e sincero desejo de se aliar à Coroa Portuguesa.

Finalmente, a Paz

A contra-proposta da Rainha Njinga não agradou inteiramente ao governo de Luanda que ambicionava alargar efectivamente a colonização e harmonizar as relações com os reinos já controlados. No entanto, a intervenção do capuchinho António Gaeta, através do prefeito católico que gozava da confiança do governador, conduziu ao estabelecimento da paz e em condições que satisfizeram as duas partes.

Tais condições foram as seguintes:

1. O Rio Lucala serviria definitivamente de fronteira entre os reinos de Matamba e de Angola.

2. De então em diante, nenhuma das partes daria guarida ou asilo a escravos fugitivos, comprometendo-se a entregá-los imediatamente, assim como aos prisioneiros desaparecidos que tinham sido capturados no último conflito.

3. A rainha ficaria dispensada de qualquer tipo de contributo com a condição de aceitar o conteúdo dos cinco outros artigos da proposta dos portugueses.

A Rainha aceitou de imediato os citados artigos e, em Abril de 1657, o governador informou o Rei D. João IV do tratado, cujo despacho de aprovação, datado de 24 de Novembro do mesmo ano, é do teor seguinte (tradução livre):

“Ao governador d’Angola, em Luanda, dom Luís Martins de Sousa: Nós, o rei, vos saudamos. Tomámos boa nota do que nos escrevestes em 22 de Abril último e do que nos dizeis relativamente à reconciliação da rainha Njinga com a Santa Igreja e connosco, assim como da obediência que ela presta ao Sumo Pontífice a instâncias dos missionários capuchinhos. É nosso dever comunicar-vos o quanto isso nos agrada e que aprovamos tudo o que fizestes e concluístes para o serviço de Deus e para o nosso. Ordenamos-vos que agradeçais da nossa parte a esses religiosos o que fizeram e tem feito todos os dias pela propagação da Fé nesses reinos, exortai-os da nossa parte a que continuem e assegurai-lhes a nossa protecção e o nosso apoio.

Mandámos que o Secretário de Estado escreva da nossa parte à Rainha Njinga e que dessa carta vos seja dado conhecimento.

Em Lisboa, a 24 de Novembro de 1657”.

A paz e a tranquilidade que a Rainha pedia, e para a qual da sua parte contribuiria, estavam estabelecidas.

Duas Notas Sobre o Texto

1. Segundo Cavazzi, citando o escritor Garcilaso de la Veja, a superstição relativa à falta dos dois incisivos superiores, indiciando que tal indivíduo não seria útil à comunidade do Reino, terá tido origem no século XVI, no Peru, como foi dito. E considera: deu-se uma revolta das populações contra o rei Tupac Yupangi, que foi vencido com grande número de mortos, entre os quais se contavam o comandante e o sacerdote da tribo; o rei, no entanto, organizou novo exército que, comandado pelo filho, acabou por vencer os rebeldes, mandou massacrar os chefes da revolta e, para humilhar e infamar anda mais os revoltosos, deu ordem para que lhes fossem arrancados os dois incisivos superiores.

O povo, no entanto, para honrar a valentia dos seus chefes massacrados, extirpou voluntariamente os seus próprios incisivos para ficar igual a eles. Esta prática transformou-se localmente num costume que exprimia hostilidade permanente à pessoa do rei, passou para os escravos africanos que aí se encontravam e, anos depois, quando alguns desses escravos conseguiram regressar a Ngola, instauram-na entre os Jagas como sinal de honra.

2. Cita também Cavazzi que, numa embaixada a Luanda para tratar de assuntos do reino, a Rainha foi recebida no salão nobre do palácio, tendo-lhe sido indicado para se sentar num tamborete colocado à frente do cadeirão do governador. Ela, de rosto carregado, fez sinal à comitiva que a acompanhava e tinha ficado ao fundo do salão, destacando-se de imediato uma das suas damas que prontamente acorreu a dobrar-se à sua frente de mãos no chão e tronco levantado. Ela sentou-se nas costas da dama, arranjou o manto e aguardou calmamente o início da entrevista.

Quando o governador lhe fez sinal de que o diálogo havia terminado, ela levantou-se, fez uma vénia e encaminhou-se para a porta. Alguém, no entanto, lhe fez sinal de que tinha deixado a dama à frente do governador na mesma posição. Ela, então, voltou-se e, de cabeça bem levantada, exclamou em voz alta:

“– Deixa ficar! É para o governador!... A rainha Njinga nunca se senta duas vezes na mesma cadeira!...”

E juntou-se indiferente à comitiva, a caminho da saída.

Nota Final

É este o retrato que, sucintamente, se oferece fazer da figura de Dona Ana de Sousa Njinga Mbanda, rainha de Angola. À luz dos acontecimentos que esmaltaram os territórios do ex-Ultramar Português, na segunda metade do século XX, ela só pode ser considerada proto-nacionalista, ou seja, a primeira, a mais excelente e a mais devotada contra o colonialismo que neles se vivia nos séculos XVI e XVII, tendo-lhe essa qualificação sido reconhecida nos tempos actuais e materializada em estátua erigida em praça de Luanda. Também os eventos históricos e as atitudes da sua dilatada e atribulada existência pessoal e do seu reinado vêm sendo actualmente merecedores de estudo e ponderação.

Dois frades capuchinhos, em especial, nos permitiram chegar ao seu sentir íntimo, ao seu comportamento pessoal: os italianos António Gaeta e António Cavazzi. No entanto, ainda que ambos reconheçam o seu modo de ser duro, cruel e sanguinário com que se houve na defesa e consolidação do seu reino, e muito tenham contribuído, no período final da sua vida, para a libertar das influências selváticas a que conduziam as normas e costumes dos Jagas, expressam nas “Relações” que deixaram impressões um tanto distintas: enquanto Cavazzi a considera, como à generalidade dos súbditos do reino, desumana e ávida de sangue e sexo, Gaeta, mais tolerante e conciliador, destaca o que chama o “milagre da sua reconversão ao catolicismo” nos últimos anos de vida e considera-a nesse período “uma mulher exemplar, inteligente, espirituosa, encantadora, e, a concluir, uma santa”.

E acrescentam, um e outro, em relação aos seus “pecados”: Gaeta, “que um cordeiro com pele de lobo tem dificuldade em não se comportar como os outros lobos que o rodeiam”; Cavazzi, “que a rainha cumpria sempre as normas, práticas e costumes dos Jagas, excedendo-os mesmo na sua já extremada devoção e fidelidade, visto ter por princípio que, sendo nobre de nascimento, lhes não podia ser inferior, desonrando os antepassados”.

E remata, Cavazzi, com uma confissão: “eu assisti a tais práticas e ouvi contar muitas outras a outras testemunhas”.

[1] Paulo Dias de Novais, neto de Bartolomeu Dias, foi nomeado capitão-de-armas e governador por D. Sebastião, por empenho dos Jesuítas e do capital privado (nomeadamente, do banqueiro Jorge Silva, do Conselho Privado de S. Magestade), saindo de Lisboa, em 1574, com sete navios e 400 homens e a missão de expansão religiosa, fazer comércio de escravatura, em especial para o Brasil, e explorar, em Angola, a prata de Cambambe. Fundou Luanda no ano seguinte.

.png)

Ex-Presidente da Direcção e Sócio-honorário da Revista Militar. Falecido em 30 de abril de 2018.