Nº 2561/2562 - Junho/Julho de 2015

Pessoa coletiva com estatuto de utilidade pública

“O povo que compreende Estratégia Sobreviverá;

o que a não compreende Perecerá”

Sun Tzu

Porque fomos a Ceuta?

Esta é a pergunta primordial que assalta a todos quando confrontados com o evento.

A resposta é simples: fomos a Ceuta porque precisámos!

Provar este postulado é o principal objectivo desta arenga. Já lá iremos.

Comemorar os seiscentos anos da tomada de Ceuta é um imperativo histórico; um desígnio patriótico, uma afirmação de que existimos e estamos vivos e uma medida de elementar bom senso.

Ceuta marca, consensualmente, o início oficial da expansão portuguesa e a saga dos descobrimentos, obedeceu a um desígnio político/estratégico com várias vertentes e um pano de fundo religioso.

Não aconteceu por acaso e a sua génese vem de trás.

Vamos começar por aí.

“Que o historiador não ouse dizer

Uma mentira nem esconder uma Virtude”

Cícero

Portugal, com as suas fronteiras continentais definidas em 1297, através do Tratado de Alcanizes (as mais antigas da Europa), possuía já uma consciência nacional acentuada, a partir do reinado de D. Dinis.

Este rei teve uma acção notável, dotou o país de uma organização político-administrativa estável e lançou as bases para um desenvolvimento económico sólido. O príncipe, que viria a subir ao trono em 1279, com apenas dezoito anos, teve uma educação esmerada[1]. Seu pai, D. Afonso III, teve a rara visão de cedo o iniciar nos negócios da governação e foi o primeiro rei que deu casa ao herdeiro, com renda anual e pessoal para seu serviço. D. Dinis sofreu ainda forte influência de seu avô, D. Afonso X, “o Sábio”, Rei de Castela.

Logo no início do reinado, demonstrando especial intuição para os negócios diplomáticos, conseguiu resolver favoravelmente os graves conflitos (o país estava excomungado) que opunham o poder régio aos bispos e à Santa Sé (1289). Poeta e protector das letras, traduziu obras e criou a primeira biblioteca da Corte.

Ao determinar que todos os documentos fossem escritos em língua portuguesa e não em latim, como era tradicional, tomou uma medida de grande e profundo alcance; criou os Estudos Gerais em Lisboa, primeira Universidade do Reino; reforçou a administração e fortaleceu o poder real; reorganizou os Concelhos, dando foral a vilas e cidades; limitou a aquisição de bens de raiz por parte do clero e fez inquirições às propriedades da nobreza; fomentou a justiça, reforçou a defesa do reino, pela melhoria do exército e fortificação de todos os lugares fronteiriços.

“Nacionalizou” as ordens militares com excepção da do Hospital e criou, em 1319, a Ordem de Cristo, que se revelaria de primordial importância na gesta dos Descobrimentos.

Deu um impulso decisivo à Marinha, com a contratação do Almirante Passanha, e previu a sua sustentação, não só com pessoal capaz, mas também através da plantação do pinhal de Leiria, que forneceria a matéria-prima. O comércio foi aumentado pelo desenvolvimento das feiras e pelo incremento da ligação com os portos do Norte da Europa e do Mediterrâneo, e fez-se a primeira reforma agrária do país – de onde lhe vem o cognome de “Lavrador”…

Figura 1 – Ordem de Cristo, 1319-1834

Hábil diplomata, a que aliava dotes de estratega e conhecimentos da arte militar, negociou tratados de modo a evitar um grande envolvimento de Portugal nas contendas dos restantes reinos da Península. O reinado ficou ensombrado apenas pelas lutas com seu filho e sucessor, que não conseguiram, no entanto, prejudicar a obra realizada.

A Rainha Isabel de Aragão, sua mulher, teve um papel importante como incansável mediadora nas lutas civis já mencionadas e como aparente introdutora, em Portugal, do “Culto do Espírito Santo”, que iria moldar o catolicismo português nos dois séculos seguintes[2]. Acabou nos altares da Igreja e no coração do povo.

Como resultado de toda esta acção, o país desenvolveu-se, fez-se forte e coeso, tornando-se um produtor agrícola excedentário. A Nação tomou consciência de si mesma, como corpo francamente autónomo[3], e pôde continuar a “viver de vida própria”, no dizer de Jaime Cortesão.

Estava assim o reino consolidado, após a acção dos primeiros reis, que prioritariamente o alargaram e colonizaram. Esta consolidação manteve-se nos dois reinados seguintes, até que D. Fernando, não obstante as medidas acertadas de desenvolvimento interno que tomou, precipitou o reino, por deficiente avaliação, estratégias erradas e condicionalismos externos adversos, em três guerras sucessivas e desastrosas com Castela[4]. E, por fim, numa crise de sucessão gravíssima.

Crise que se prolongou desde 1383 a 1385 e que foi finalmente resolvida politicamente, através da eleição do Mestre de Avis para Rei, em 1385, nas Cortes de Coimbra, onde pontuou o Dr. João das Regras; e, militarmente, através de toda uma campanha militar que culminou em Aljubarrota e Valverde, onde se agigantou a figura do Condestável D. Nuno Álvares Pereira, a quem os portugueses ficaram, indubitavelmente, a dever a sua independência.

Figura 2 – O génio militar de Nuno Álvares Pereira foi decisivo na Batalha de Aljubarrota

Desta crise, como das guerras de D. Fernando, ressalta um facto primordial que iria a partir daí marcar toda a nossa História: a aliança com a Inglaterra[5]. Esta aliança tentou sempre contrabalançar o maior poderio continental do nosso vizinho, sendo assim um apoio externo para o que nos faltava em poder próprio. De salientar ainda a “natural” união que muitas vezes existiu entre a Espanha e a França, contra a coligação anglo-lusa.

A vitória de Aljubarrota teve consequências enormes, não só ao nível interno como no externo, e a sua lembrança e significado perduraram pelos séculos fora até aos nossos dias. Influiu ainda psicologicamente nos adversários. Nos portugueses, por lhes incutir um certo sentimento de superioridade face a Castela e um pensamento militante de não se deixar submeter; nos castelhanos, pela convicção que criaram, quanto à capacidade de resistência dos portugueses e à sua imprevisibilidade.

Não se conformou o rei castelhano com a derrota sofrida e jurou vingança. O conflito durou mais de vinte e seis anos, durante os quais nunca esmoreceu o ânimo português. Fatigou-se Castela e, em 31 de Outubro de 1411, era firmada a paz. Mesmo assim, esse tratado só veio a ser ratificado em 1431 e 1432, respectivamente, por D. João II de Castela e D. João I de Portugal. Nesta ratificação, o rei castelhano renunciou por si e por seus sucessores a qualquer domínio e senhorio, real ou pessoal, que pudesse ter, por qualquer título, aos reinos de Portugal e do Algarve[6].

Pode assim dizer-se que Portugal tinha vencido a sua primeira grande crise. A revolução tinha provocado também mudanças sociais profundas. Grande parte da velha nobreza estava morta, tinha-se exilado ou perdera os seus domínios; muitos, sobretudo em Lisboa e Porto, dos que tanto ajudaram o Mestre de Avis na sua caminhada para o Poder, depois dele, ascenderam a fidalgos. O próprio povo anónimo ganhou força pela forma como se manifestou e apoiou a causa nacional.

Conseguida a Paz, retemperada a economia, florescendo o comércio marítimo e existindo coesão e fortaleza de ânimo (derivada do transe vitorioso por que todos haviam passado), estava o reino pronto a abalançar-se em novos empreendimentos.

Quase três séculos eram passados sobre a sua fundação.

“Cousas que pertencem a um bom capitão:

Diligência nos negócios

Fortaleza nos perigos

Engenho (esperteza) no agir

Rapidez na execução

Prudência em relação ao futuro

(atento ao que há-de vir)

Livro dos Conselhos de El-Rei D. Duarte

Criadas as bases morais e materiais, e existindo uma liderança esclarecida, gerou-se uma dinâmica de desenvolvimento e expansão. A questão que se punha era a de saber para onde e como.

Não existe concordância entre autores sobre as causas determinantes da expansão portuguesa. Do emaranhado de razões vamos tentar descortinar as mais importantes:

1. Factores Geopolíticos: o primeiro aspecto a considerar era a situação geopolítica do país. Esta percepção era clara no pensamento da época. Já Zurara nos dizia: “porque nós de uma parte nos cerca o mar e da outra temos muro no reino de Castela”[7].

O mar tinha sido o início, juntamente com os portos e bacias hidrográficas, factor preponderante na individualização do país. Foi também evidente o modo como, desde o início, se procurou obter o domínio da costa algarvia, necessária a garantir uma coerência geopolítica. Pelo mar se comerciava, por ele eram mais fáceis os transportes e as ligações, e por ele poderia vir auxílio – como aconteceu com os cruzados e com os ingleses, por exemplo.

É de crer que os portugueses detivessem já um conhecimento completo da sua costa e uma boa experiência da vida no mar, assim como das técnicas de construção naval. Tudo isto derivava do comércio com o Norte da Europa e com o Mediterrâneo, que tinha tido o seu início logo no séc. XII e que não mais parou de se desenvolver; das pescas, que cedo constituíram actividade importante para as povoações ribeirinhas, sendo essa actividade estendida às costas de Marrocos e, mais tarde, à Terra Nova; e, finalmente, da actividade militar.

Figura 3 – A situação geopolítica de Portugal

Data do reinado de D. Afonso Henriques a constituição da primeira Esquadra e a nomeação de D. Fuas Roupinho[8], que se pode considerar o primeiro almirante português. A actividade militar manteve-se nos reinados seguintes, não só na ajuda da conquista de vilas e cidades em poder dos mouros como na luta contra a pirataria. Foram várias vezes enviadas forças navais para ajudar Castela e Aragão na luta contra os sarracenos, e empregues também nas guerras e escaramuças que fomos tendo com os castelhanos. O facto de, na nossa fronteira terrestre, apenas haver um vizinho – Castela que se tinha unido a Leão, em 1230 – e desta possuir um potencial superior ao nosso dava-nos uma sensação de cerco, agravado pelas provas de inimizade tantas vezes reveladas e na tentativa de “absorção” do reino, durante a crise de 1383-1385, que tão viva ficou na memória dos portugueses.

É certo que, na Península, havia ainda território para conquistar ao agareno: o Reino de Granada. Mas esse território era considerado zona de influência de Castela e Aragão e, desse modo, a nossa eventual intromissão iria entrar em conflito com aqueles. E, por outro lado, não convinha a Portugal, na altura, enfraquecer Granada, até porque a união daqueles dois reinos (Castela e Aragão)[9] já era passível de se vislumbrar, o que para os portugueses não deixaria de ser fonte de preocupação acrescida.

Por outro lado, os ingleses tinham-se desinteressado politicamente pela Península Ibérica, transferindo o seu esforço contra a França, pelo que a Corte de Lisboa não poderia contar com os seus recentes aliados; aliança que só voltou a ter importância extraordinária durante a longa Guerra da Restauração.

Por tudo isto, criou-se uma natural predisposição nos portugueses para explorarem e aproveitarem o mar oceano em seu benefício e, sem embargo de tentarem defender e manterem estável a fronteira terrestre, havia que, a todo o transe, garantir a liberdade de acção na fronteira marítima.

Toda esta actividade seria reforçada se conseguíssemos pontos de apoio exteriores que nos servissem de retaguarda, garantissem “profundidade” estratégica e permitissem desferir golpes em eventuais inimigos.

Ceuta surge perfeitamente enquadrada neste âmbito. Aliás, o facto nem sequer era novo, já que, desde o reinado de Afonso IV, se organizaram expedições às Canárias, que acabaram por ficar nas mãos de Castela, pelo Tratado de Alcáçovas, de 1479, que cedo também achou interesse na região.

Consideram-se, assim, os factores geopolíticos e geoestratégicos como os principais que levaram os portugueses a Ceuta.

2. Factores Políticos: a nova dinastia tinha nascido de aclamação popular, em Cortes reunidas para o efeito, por o trono ter sido declarado vago. O sucessor no trono era filho ilegítimo de rei, o que à partida deveria ser um impedimento. E toda esta situação era a primeira vez que se passava em Portugal.

Um feito de armas internacional e logo contra os inimigos da Fé Cristã – D. João I, até então, apenas tinha terçado armas contra outros cristãos – seria certamente um factor muito importante na afirmação e legitimação, interna e externa, da nova dinastia portuguesa.

3. Factores Religiosos: foram importantes e mantiveram-se importantes ao longo dos tempos. Para os percebermos, é fundamental compreender o espírito da época. A luta contra os mouros era um dever para os cristãos. Existia um espírito de cruzada. Começava, também, a surgir o perigo turco, no Oriente, e os Papas mantinham uma exortação constante relativa à conquista das terras e das almas para a cristandade. Dado o espírito religioso que se vivia e a autoridade dos pontífices, é natural que tal calasse fundo nos príncipes e no povo.

Muitas bulas foram expedidas nesse sentido[10]. Estava assim legitimada toda a guerra feita a infiéis, já que era “serviço de Deus”.

Por outro lado, a tomada de Ceuta aumentaria o nosso poder e prestígio face à Santa Sé e aos outros Estados, nomeadamente Castela, Aragão, Granada e até as repúblicas italianas. Cabendo ainda este último aspecto nas razões de índole estratégica.

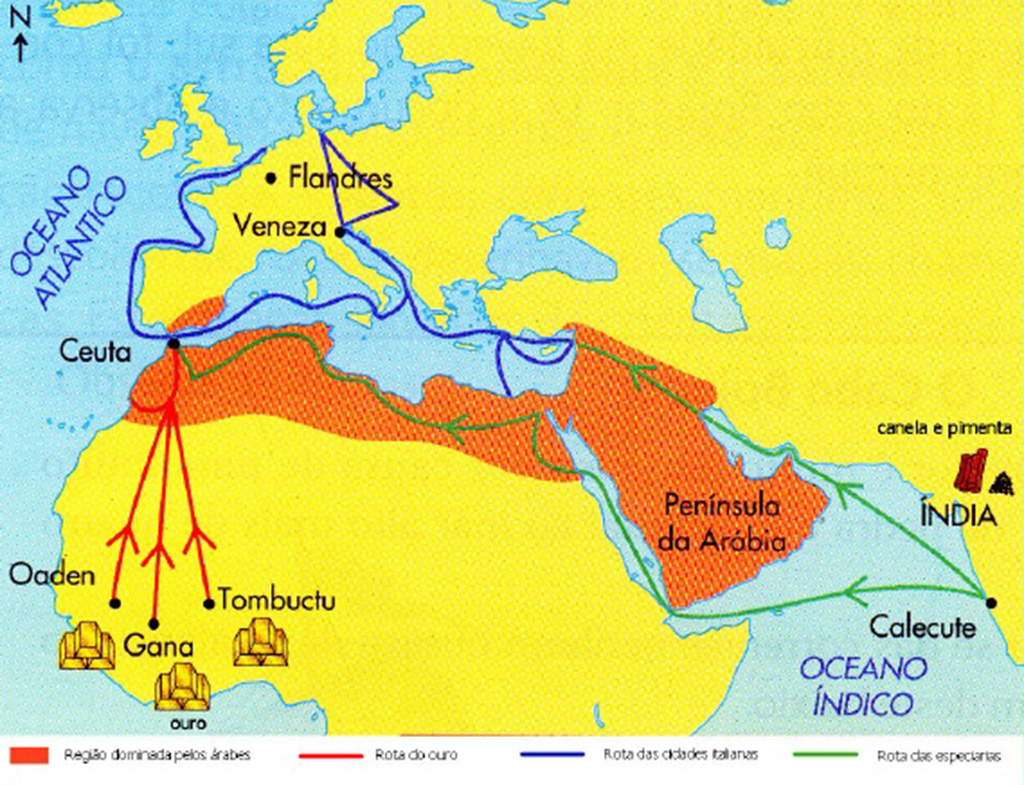

Figura 4 – As rotas comerciais que ligavam o Oriente à Europa

4. Factores de Ordem Económica: estes foram considerados os primordiais por vários autores (vd. António Sérgio). É evidente que toda a empresa guerreira é vista sob uma óptica de custos e ganhos – que não são apenas monetários, note-se – e Ceuta não fugiria à regra. Mas já discordamos da primazia. Sabia-se das riquezas acumuladas na cidade, fruto do comércio e dos despojos dos piratas que o seu porto abrigava, mas já se contesta a produção de cereais, que apenas se produziam em quantidade cerca de 300 a 500 Km a sul, além da inexistência de manufacturas valiosas ou outros recursos naturais. A não ser que se considerasse o aniquilamento da pirataria ou o maior controlo do estreito de Gibraltar, e logo do comércio que por ele se fazia, como objectivos económicos. A nós, nos parecem estratégicos.

É natural que as riquezas existentes tenham sido avaliadas em termos de cobrirem as despesas da expedição. Mas, tomada a cidade, estas riquezas não se voltariam a reproduzir, e disso deviam estar conscientes D. João I e seus colaboradores. Se dúvidas houvesse, elas desapareceriam, dado o desvio das caravanas de comerciantes para outras zonas e o constante assédio a que Ceuta foi submetida, desde a sua queda.

5. Um conjunto de Factores Diversos: foi importante à empresa. Nele devem ser considerados o espírito guerreiro e aventureiro da nobreza e de outros estratos do povo, não só inerentes ao espírito da cavalaria, como também à memória ainda viva das lutas recentes com Castela. Os filhos do rei, homens de grande estofo moral e intelectual, aspiravam a grandes feitos e ainda não tinham sido armados cavaleiros, o que veio a acontecer a três deles (D. Duarte, D. Pedro e D. Fernando), após a conquista de Ceuta.

Figura 5 – Ceuta no séc. XV (in Civitates Orbis Terrarum)

A curiosidade “científica” começava também a despertar interesse nos coevos. Assim, chegavam a Portugal notícias sobre outras terras longínquas, mapas, navegação em alto mar, dados sobre astronomia e geografia, relatos fantásticos, indicações de riquezas distantes… É de crer que tudo isto ajudasse à procura do que estava para além do mar.

Pode, deste modo, concluir-se que as razões que levaram os portugueses a Ceuta são complexas. Mas nada aconteceu por acaso. Antes a ideia foi pensada e amadurecida, correspondendo a um objectivo nacional. Teve um local, uma data e os meios apropriados. No entanto, nada poderia ter sido feito se o povo português não estivesse possuído de um carácter e uma coesão próprios, duma percepção das suas virtudes e capacidades, isto é, do estado moral e psicológico propício à empresa.

“Tal há-de ser quem quer, co’o dom de Marte imitar os ilustres e igualá-los; voar co’o pensamento a toda a parte. Adivinhar perigos e evitá-los com militar engenho e sutil arte. Entender os inimigos e enganá-los. Crer em tudo, enfim, que nunca louvarei o capitão que diga: Não cuidei”

Luís de Camões, Os Lusíadas, Canto VIII, 89

A tomada de Ceuta foi fácil, porque criteriosamente planeada. Data de 1409, ou até antes, e, seguramente, de 1412, a ideia do empreendimento. Os seus preparativos começaram no maior segredo: recrutamento de marinheiros e homens de guerra, arranjo de navios e apetrechos, armamento e outros.

Respeitou-se aquilo que muito mais tarde se veio a conhecer pelos “Princípios da Guerra”:

• O Princípio do Objectivo ou seja a definição do que se pretende atingir;

• O Princípio da Ofensiva ou acção de levar a guerra ao inimigo;

• O Princípio da Concentração de Forças, no ponto decisivo;

• O Princípio da Economia de Forças, quer dizer, o doseamento das forças para as diferentes fases da manobra;

• O Princípio da Surpresa, que resulta na acção de surpreender o inimigo;

• O Princípio da Segurança, que é justamente o de não sermos surpreendidos;

• O Princípio da Mobilidade, que é o movimento para a acção;

• O Princípio da Conjugação de Esforços, para um fim comum;

• O Moral, que garante o ânimo para a luta.

Azurara atribui a João Afonso de Alenquer, Vedor da Fazenda e “homem cuja clareza de entender fora a principal causa do seu acrescentamento”[11], a ideia da empresa. D. João I meditou longamente sobre o assunto e, para o decidir em definitivo, convocou um Conselho em Torres Vedras[12]. Estiveram presentes, D. Nuno Álvares Pereira, o Chanceler João das Regras, o já citado João Afonso, o Arcebispo D. Lourenço, o Almirante Passanha, D. Álvaro, Marechal de Campo e irmão do Condestável, a própria Rainha e os filhos[13]. Chegou-se a consenso e decidiu-se levar a empresa por diante.

No fim, um dos presentes, João Gomes da Silva, tomou a palavra e disse: “Quanto eu, Senhor, não sei all que diga senão ruços além”[14].

Fora tomada uma decisão histórica da maior consequência para a vida presente e futura da Nação.

Cabe registar dois aspectos estrategicamente significativos: o primeiro tem a ver com o cuidado posto na preparação da expedição, onde é mister salientar a recolha de informações realizada. Assim, encarregou-se o Prior do Hospital, Álvaro Gonçalves Camelo, e o Capitão Afonso Furtado de irem em missão ao Reino da Sicília[15], passando por Ceuta (seu objectivo principal), e recolherem o máximo de elementos sobre a sua topografia e defesas. O outro aspecto tem a ver com a actividade de contra-informação. Os preparativos da expedição, por serem morosos e envolverem muitos meios, foram do conhecimento dos reinos de Castela, Aragão e Granada. Todos eles enviaram emissários para saber a que se destinava tão grande armada. Aos dois primeiros foram dadas garantias de que nada se intentava contra eles, mas ao último foi mantida a dúvida.

Pôs-se também a correr que a expedição se destinava a atacar o Príncipe da Holanda, por actos de pirataria praticada por naus flamengas, tendo-se o cuidado de o avisar das reais intenções e, até, a de atacar as forças francesas na Normandia…

Assim se lançou uma cortina de fumo sobre os verdadeiros objectivos.

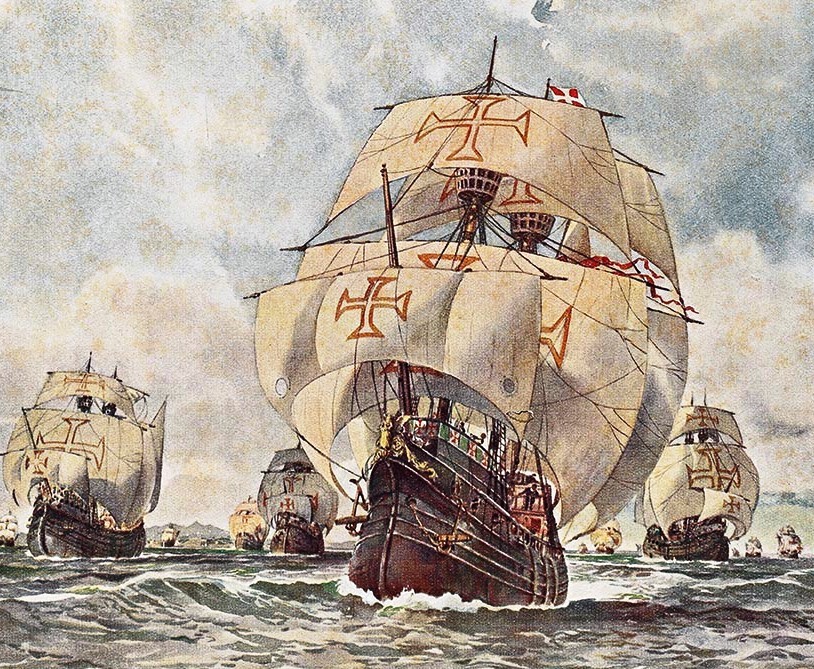

A frota de 212 navios – dos quais 59 galés, 33 naus e 120 embarcações pequenas – abandonou Lisboa a 25 de Julho de 1415, apesar do falecimento da Rainha, cinco dias antes, em Odivelas.

Dadas as circunstâncias, o facto pode considerar-se anormal para os costumes da época. O pedido da Rainha, antes de morrer, para nada ser alterado, a manutenção do moral e da surpresa terão, certamente, pesado na decisão do Rei em partir na data aprazada.

Figura 6 – A Catedral de Ceuta

Tudo que era gente importante no reino embarcou na armada. Esta escalou Lagos e, após um episódio que poderia ter deitado tudo a perder[16], aportou a Ceuta em 21 de Agosto, tendo-a tomado de assalto no dia seguinte.

Consta que tivemos oito mortos…

A 23, a grande Mesquita foi purificada e transformada em Catedral, onde o Rei armou cavaleiros os seus filhos Duarte, Pedro e Henrique.

Foi decidido manter a cidade, embora não houvesse unanimidade, cujo governador passou a ser D. Pedro de Meneses, a quem foi confiado um contingente de 2.500 homens. O resto da armada regressou a Portugal, em 2 de Setembro de 1415. Desde aí, Ceuta passou a ser assediada pelos mouros, que nunca aceitaram a sua perda.

Figura 7 – D. João I arma os filhos cavaleiros

Assim se concluiu aquele que se considera o primeiro passo na expansão ultramarina portuguesa.

“Mais queria morrer em provar sua força, fazendo seu

dever, do que de tal guisa se partir, porque os sinais e

aventuras aos homens bons não hão – de fazer conta

quando certos de que agem direitamente, e mais devem

continuar até mais não poder”

Resposta que deu D. João I,

a quem lhe apontava que era tido por maus presságios

Para alguns autores, a tomada de Ceuta revelou-se um fracasso, não só porque as riquezas que se esperavam encontrar e, ou, manter, desapareceram com a presença portuguesa, como as despesas com a sua manutenção e as perdas humanas, que a má vizinhança marroquina causava, eram a prova evidente dessa conclusão.

Se as coisas fossem assim tão lineares tal constituiria um atestado de incompetência e masoquismo às sucessivas gerações de líderes portugueses que nunca quiseram abandonar a cidade e até sacrificaram um infante da Casa Real para que não se perdesse o senhorio da cidade…

Ceuta só se perdeu em 1640, dado que foi a única possessão portuguesa em todo o mundo – um facto notável – que não aclamou de imediato D. João IV, por razões ainda mal dilucidadas que, aparentemente, se prenderam com o facto de a cidade estar completamente dependente do abastecimento que lhe vinha da Andaluzia.

Mas o mesmo sucedia com outras praças que optaram por ficar portuguesas…

A mim parece-me que, o então governador, D. Francisco de Almeida – aliás um notável militar com provas dadas – se armou em “democrata” e pôs o assunto a votos, tendo a maioria do Conselho decidido pela Coroa Espanhola. Tal facto, porém, só foi reconhecido pela Corte Portuguesa, no Tratado de Lisboa, de 1668.

Parece que, até hoje, os nossos vizinhos não estão nada preocupados com os “custos” que a manutenção da cidade que ainda ostenta as cores da nossa Lisboa – e cuja conquista originou o nome de “tripeiros” aos habitantes do Porto – lhes tem causado até hoje…

Este tipo de pensamento, muito em voga entre contemporâneos, não só revela uma estreiteza de vistas como também uma visão tecnocrática da vida, onde tudo se resume ao vil metal.

É um facto que a manutenção de Ceuta se revelou “um grande sorvedouro de gente e dinheiro”, no dizer do infante D. Pedro, mas as suas virtualidades, geoestratégicas e geopolíticas, eram muito importantes.

Além de ter passado a ser um centro fundamental do corso e do anti-corso português – lembro que D. Pedro de Menezes manteve-se capitão de Ceuta, entre 1415 e 1430 e entre 1434 e 1437, tendo morrido no cargo e riquíssimo.

A situação de Ceuta ficou, mais tarde, protegida pela conquista de Alcácer Ceguer, em 1458 e Arzila e Tanger, em 1471; expedições antecedidas pelo desastre de Tanger, em 1437, e que tinha o mesmo objectivo.

Ceuta constituiu-se apoio para as navegações e pescarias, costa africana abaixo e, juntamente com a Feitoria de Arguim e a colonização dos Arquipélagos da Madeira e Açores, formaram uma vasta área no Atlântico cuja importância estratégica era nova, em que o principal actor era Portugal, o que lhe conferia um valor geopolítico acrescido.

D. João I negociou ainda o casamento do seu herdeiro com D. Leonor, filha do Rei de Aragão, Fernando II, e o do seu filho Pedro com a filha do rival daquele, o Conde de Urgel.

Figura 8 – Praças portuguesas no norte de África

Para além disso, numa notável manobra diplomática, casou a sua filha Isabel com o Duque da Borgonha e ainda a sua filha natural, Beatriz, com o 12º Conde de Arundel.

Todas estas iniciativas visavam precaver uma futura hostilidade castelhana; prevenir uma possível união entre Castela e Aragão; garantir o fluxo de comércio com o Mediterrâneo e o Mar do Norte; ter apoios na Flandres e ainda exercer pressão sobre a Monarquia Franca, o que minorava possíveis entendimentos entre esta e a Meseta Castelhana, ao mesmo tempo que agradava à Inglaterra!

Muita falta nos faz ter, hoje em dia, gente esclarecida e corajosa como esta!...

A conquista de Ceuta granjeou um enorme prestígio à Coroa Portuguesa, pelo que representava para a Santa Sé e toda a Cristandade, o que era também relevante face às nossas desconfianças para com Castela. E de Ceuta poder-se-iam atacar outras praças mouras e o Reino de Granada, ao mesmo tempo que dificultava o reforço deste, ido do Norte de África.

“Um povo que deixa de saber qual é a sua verdade

fica perdido nos labirintos do tempo e da história,

sem valores claramente definidos, sem objectivos

grandiosos claramente anunciados”

Bento XVI,

Lisboa, 12 de Maio de 2010

Vamos analisar sinteticamente as opções estratégicas tendo em conta a sua adequabilidade, exequibilidade e aceitabilidade[17] consideradas como “provas” da Estratégia.

Na perspectiva que antecedeu Ceuta, podemos descortinar duas tendências básicas:

– A que defendia o desenvolvimento do reino baseado no comércio com o Norte da Europa e Mediterrâneo e na manutenção de ligações com os reinos europeus e a intervenção na Península, nomeadamente, na guerra a Granada. Arriscar-nos-íamos, assim, à constante negociação de alianças e a guerras variadas. Esta corrente era encabeçada pelo Infante D. Pedro.

– E a que defendia a expansão para o Norte de África, como forma de contrabalançar o poder castelhano e aumentar as potencialidades do mar oceano, mantendo a paz na Península e desenvolvendo ao mesmo tempo o comércio e dilatando a Fé. Esta tese encontrava no Infante D. Henrique o seu acérrimo defensor[18].

Tudo ponderou D. João I. E, devidamente assistido pelas personagens de maior nomeada do seu tempo, decidiu pela segunda alternativa.

Salientam-se as principais linhas de força políticas e estratégicas, que acabaram por imperar:

– Consolidação da independência, através do tratado de paz com Castela (de 1411, ratificado em 1431) – isto é, garantir a segurança da retaguarda;

– Desenvolvimento económico do Reino, pelo incremento da agricultura e pescas e pela exploração de recursos, actividades já bem firmadas nos reinados anteriores, mas prejudicadas desde as guerras de D. Fernando;

Figura 9 – Figuração do desembarque em Ceuta – 1415

– Garantia do comércio com o Norte da Europa, onde já possuíamos uma Feitoria em Bruges, e com o Mediterrâneo, onde se destacavam as repúblicas italianas. Do mesmo modo, foi reconhecida a importância da posição geográfica do país e dos seus portos para o comércio internacional. Desenvolveram-se, em especial, os de Lisboa e Porto, com a criação de alfândegas, confrarias de artesãos e mercadores, e outros;

– Procura de um equilíbrio geopolítico com a conquista de Ceuta[19]. Esta proporcionava um ponto de apoio fora do Continente em relação à potência que nos cercava por terra; permitia o controlo do Estreito de Gibraltar, fundamental para o comércio marítimo; podia constituir-se base de ataque contra a retaguarda dos mouros de Granada e contra os castelhanos; permitia a erradicação dos piratas na área, impedindo a passagem destes para as nossas costas; constituía uma testa-de-ponte que permitia um eventual deslocamento para Sul ou Este; antecipava um movimento semelhante por parte de outras forças (por exemplo, Almadia tinha sido atacada, sem êxito, em 1390, por franceses e genoveses). Finalmente, minorava a debilidade geográfica do país, constituído por uma faixa N/S com pouca profundidade E/O e extensa fronteira terrestre;

– Procura de apoio numa potência marítima. A escolha recaiu na Inglaterra. Ao princípio, reforçaram-se apenas os laços comerciais, mas, logo no reinado de D. Fernando, a aliança funcionou em termos militares[20]. Com D. João I, a aliança estreitou-se, tendo um contingente inglês combatido em Aljubarrota. Logo depois, reforçava-se o tratado anterior, pelo de Windsor, e o rei português passou a apoiar as pretensões do Duque de Lencastre ao trono castelhano. Com a desistência daquele, cessou a intervenção inglesa na Península Ibérica. Com a passagem do século, os ingleses tiveram outras preocupações (sobretudo a França) e desinteressaram-se da Península. Este facto poderá ter induzido, também, o rei português a ir para Ceuta, já que teria visto o apoio exterior diminuir;

– Procura da legitimação da expansão em Marrocos. Foram consultados teólogos sobre a justeza da luta e procurou-se o apoio da Santa Sé (que não faltou), para a expedição. As bulas papais, que naquele tempo constituíam leis de Direito Internacional, além de abençoarem as acções contra o infiel, determinavam a posse das terras conquistadas ou descobertas para a Coroa Portuguesa e seus descendentes;

– Procura de paz e neutralidade na Península, não só através da mediação dos conflitos que opunham Castela e Aragão, como ainda dos casamentos efectuados. O matrimónio de sua filha Beatriz com Filipe, “o Bom”, Duque de Borgonha, visava a influência a norte, de modo a ligar a política comercial do Atlântico Sul com o Norte da Europa.

Figura 10 – A conquista da Praça (azulejos – Estação de São Bento, no Porto)

Em resumo, D. João I preocupava-se, fundamentalmente, em conseguir um equilíbrio geopolítico vantajoso para Portugal, que lhe permitisse minorar vulnerabilidades e alargar as suas potencialidades através da exploração que o Atlântico Sul oferecia. Garantia-se, assim, o acesso a duas regiões fundamentais do comércio, uma a Norte e outra no Mediterrâneo, e a manutenção de um ponto de força militar a Sul, que era também um foco de pressão sobre a Península. Esta ideia de aproveitar o Atlântico como elemento de Poder é um dado novo para a época e é obra dos portugueses.

Conclui-se, do exposto, a adequação da conquista de Ceuta aos objectivos geopolíticos traçados, a existência de meios para os levar a efeito e sua sustentação, havendo ganhos em relação aos custos. O país estava motivado para esta conquista e consciente das razões que lhe assistiam. A liderança foi efectiva e feliz e a política eminentemente nacional.

“Não há vento favorável para aquele que

não sabe para onde vai”

Séneca

Como já se disse, a Tomada de Ceuta – que representa também a primeira grande operação anfíbia desde o fim do Império Romano – foi o acto fundacional da grande expansão marítima portuguesa.

E não apenas da expansão portuguesa, pois é também o início da “exportação” da civilização europeia para todo o mundo.

Portugal manteve-se no Norte de África durante 354 anos, até ao abandono de Mazagão, em 1769, a que se seguiu o notável Tratado de Paz de 1774[21].

E deu origem, outrossim, a duas escolas de pensamento geopolítico português – como se diria hoje em dia – que nos acompanharam até hoje.

A primeira está consubstanciada nas ideias do Infante D. Pedro; a segunda, nas ideias do Infante D. Henrique.

Em síntese, a primeira, talvez marcada pela dilatada viagem que o Infante D. Pedro empreendeu pela Europa culta, da época – que, aliás lhe valeu o título “do das sete partidas” –, privilegiava o comércio e as ligações políticas e culturais com a Europa do Norte e do Mediterrâneo, sem, no entanto, pôr em causa a expansão ultramarina, sem embargo de não pretender um empenhamento no Norte de África.

Privilegiava, assim, a “continentalidade”.

Figura 11 – O Estreito de Gibraltar

Por sua vez, a “Escola Henriquina”, sem pôr em causa as ligações às outras nações europeias, privilegiava a expansão ultramarina como forma de contrabalançar o poder castelhano (mais tarde, espanhol), a fim de manter a paz na Península.

Era adepta ainda do empenhamento no Norte de África, não só por razões estratégicas, mas também por um ideal de Fé e de Cruzada.

Punha, pois, o acento tónico na “maritimidade”.

É esta dialéctica e este balancear de opções que nos acompanharam nos últimos seis séculos, com nítido predomínio da opção atlântica, até 1974, mesmo quando durante sessenta anos da Coroa Dual predominaram os interesses filipinos.

Até hoje, quaisquer que fossem as opções portuguesas, os interesses nacionais saíram sempre prejudicados quando nos metíamos ou éramos arrastados para as contendas europeias.

A Escola de D. Pedro esteve, porém, sempre presente nas ligações comerciais europeias e na política dos casamentos da Casa Real Portuguesa. E veio a provar-se que Portugal não tinha capacidade para ocupar o “hinterland” marroquino.

Após o interregno histórico de 1974/76, a nossa Estratégia ficou sem “agulha de marear” e encontramo-nos, hoje, completamente mergulhados nas contendas europeias; deixámos de gozar de protecção de qualquer potência marítima; em perigo permanente de bancarrota e no limiar de voltar a ter que erguer a espada em nome da Fé!

Há quarenta anos que não temos uma estratégia e um desígnio verdadeiramente nacionais; o país está baralhado e sem referências credíveis, tendo assumido levianamente que a Democracia é um fim em si mesma e não apenas um sistema político, que é uma via possível para atingirmos as aspirações utópicas de Segurança, Justiça e Bem-Estar; e muito menos representa um substituto para a Estratégia e a para a Geopolítica.

Embebedámo-nos de “Liberdade” – que é um conceito absoluto, mas de aplicação relativa – e tão levianamente a utilizámos – como de resto já o tínhamos feito em 1820, 1834 e 1910 – que acabámos por a perder.

Estamos cativos dos credores que nos ditam a política e condicionam as estratégias; e do “Relativismo Moral”, que nos corrompe a Sociedade.

A extensão da Plataforma Continental, a ir para a frente, representará o ganho geopolítico mais importante desde 1550, mas tal irá obrigar-nos a trocar a “Escola de D. Pedro” pela de D. Henrique, no mínimo, sabê-las balancear melhor…

Mas, mesmo que tal se verifique, a actual irrelevância do Poder Nacional Português, vai obrigar o país, muito provavelmente, a situações que configuram um novo “mapa cor-de-rosa”, com as humilhações daí decorrentes, piores ainda do que o desprendido e inconsciente “porreiro pá” do Tratado de Lisboa, que quase nos roubou a Zona Económica Exclusiva!

Fico por aqui que está na hora. Seis séculos de Ceuta? Parece que foi ontem!...

Brochado, Costa – “Descobrimento do Atlântico”, Comissão Executiva das Comemorações do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique, 1958;

Cardoso, Pedro – Evolução do Conceito Estratégico Nacional, Edição do autor;

___________ – “Necessidade de uma visão Estratégica do Ensino da História”, Edição do autor;

Ferreira, João José Brandão – “Evolução do Conceito Estratégico Ultramarino Português” – Da Conquista de Ceuta à Conferência de Berlim, Atena, Janeiro de 2000;

Macedo, Jorge Borges de – “História Diplomática Portuguesa, Constantes e Linhas de Força”, Instituto de Defesa nacional, 1987;

Martinez, Pedro Soares – “História Diplomática de Portugal”, Editorial Verbo, Lisboa, 1986;

Nogueira, Franco – “As Crises e os Homens”, Ática, Lisboa, 1971;

Santos, José Loureiro dos – “Ceuta, a Conquista”, Prefácio, Lisboa, 2002;

Serrão, Joel – “Dicionário da História de Portugal”, Livraria Figueirinhas, Porto, 1985;

Silva, Rogério de Castro e – “Estratégia”, Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 1972;

Zurara, Gomes Eanes de – “Crónica da Conquista de Ceuta”, Editorial Escol, Lisboa.

Internet

http://pt.wikipedia.org/wiki/conquista_de_ceuta (5/4/2010).

http://pt.wikipedia.org/wiki/pedro_de_meneses_1%L2%BA_conde_de_vila_real (5/4/2010).

[1] Foram seus educadores: Emérico d’Ebrad, sacerdote francês, mais tarde bispo de Coimbra; Domingos Jardo, sacerdote português, mais tarde bispo de Évora e de Lisboa, e ainda aqueles que lhes serviram de aios, Lourenço Gonçalves Magro e Nuno Martins de Chacuim, que viria a ser seu mordomo-mor.

[2] Este culto sobreviveu nos nossos dias, apenas, nos Açores e na povoação do Penedo, na Serra de Sintra e na Festa dos Tabuleiros em Tomar. Nalgumas povoações do Nordeste brasileiro ainda se encontram, também, reminiscências deste culto.

[3] História de Portugal – Barcelos – Vol. III, Pág. 295.

[4] Diz-se que foi a primeira vez que os cofres do Estado se encontraram vazios. No entanto, D. Pedro I tinha acumulado grandes riquezas, o que teria certamente alimentado a ambição de D. Fernando, chegando Fernão Lopes a chamar-lhe o “mais rico rei que em Portugal foi até ao seu tempo”.

[5] O primeiro tratado data de 1373 e previa o apoio de D. Fernando às pretensões do Duque de Lencastre ao trono castelhano (Segunda Guerra com Castela). Em 1381, o Conde de Cambridge desembarca em Portugal com tropas (Terceira Guerra). Já em tempo de D. João I vieram para Portugal alguns contingentes ingleses e, na sequência de Aljubarrota, é assinado o Tratado de Windsor, de 8 de Maio de 1386. Pela sua importância para o futuro, vale a pena transcrever os principais aspectos deste tratado. Por ele se estabelece “uma liga, amizade e confederação real e perpétua”, entre os dois reinos, segundo a qual cada um deles seria obrigado a prestar auxílio e socorro contra todos os que tentassem destruir o outro, salvo contra “o soberano pontífice romano actual, Urbano, e seus sucessores, e Wenceslau, rei dos Romanos e da Boémia, e João rei de Castela e de Leão, Duque de Lencastre, tio de el-Rei de Inglaterra”. Outras cláusulas existem pelas quais se oferecem segurança e capacidade de comerciar aos naturais dos dois reinos, se veda aos mesmos qualquer auxílio a inimigos, se proíbe às partes contraentes o ajustamento de tréguas ou amnistias separadas, etc.. Tratando-se de uma liga perpétua, foi previsto que os herdeiros e sucessores dos reinos de Portugal e Inglaterra fossem “obrigados a jurar e a renovar, ratificar e continuar”, as suas alianças “solene e publicamente, em presença das pessoas notáveis”, dentro do prazo de um ano a partir da respectiva coroação (ver Martinez, Pedro S. História Diplomática de Portugal, pág. 59). No seguimento deste tratado, D. João I viria a apoiar o Duque de Lencastre nas suas pretensões ao trono de Castela. De notar que toda esta acção que vem do tempo de D. Fernando tem como pano de fundo a guerra dos Cem Anos.

[6] Martinez, Pedro S., História Diplomática de Portugal.

[7] Crónica da Tomada de Ceuta.

[8] Que, curiosamente, viria a morrer em combate numa expedição a Ceuta.

[9] O que se viria a efectuar sob Fernando e Isabel – os Reis Católicos, em 1479.

[10] Bulas de 1239 e 1241, de Gregório IX; bula de 1245 de Inocêncio IV; bulas de 1274 e 1275, de Gregório X; bula de 1341, de Bento XII e bula de 1403, de Bento XIII; bula de cruzada, de 20/3/1411, do anti Papa João XXIII.

[11] Crónica da Tomada de Ceuta.

[12] Antes já tinha colocado várias questões, que pretendia ver dilucidadas e que se podem resumir em: Quais as vantagens para o país neste empreendimento? Como reunir os meios para o levar a efeito? Como é que, em termos de segurança, o devíamos efectuar? Qual a finalidade da operação? Quais as suas vantagens? Estas questões foram estudadas, entre outros, pelos três infantes mais velhos, sendo porta-voz da resposta o Infante D. Henrique, tido pelo mais entusiasta da empresa. Ver “Crónica da Tomada de Ceuta”, por Zurara.

[13] Estiveram ainda presentes, o Conde de Barcelos, os Mestres de Cristo, Santiago e Avis, o Prior do Hospital; Gonçalo Vaz Coutinho, Martim Afonso de Melo, João Gomes da Silva e outros.

[14] A palavra “ruços” tem aqui o significado de “veteranos”, “idosos”, “velhos”. Ver Zurara, ob. cit.

[15] Sob o pretexto de irem pedir a mão da Rainha para o Infante D. Pedro.

[16] Já depois de Gibraltar, o rei convocou o seu conselho e alguns lembraram haver maus presságios, tais como a morte da Rainha, os ventos contrários, etc.. O rei manteve a serenidade e o propósito afirmando “mais queria morrer em provar sua força fazendo seu dever, do que tal guisa se partir, porque os sinais e aventuras aos homens bons não hão-de fazer conta quando certos de que agem direitamente, e mais devem continuar até mais não poder” (D. Duarte, Leal Conselheiro, XIV).

[17] Isto é: se consegue realizar o objectivo pretendido; se há meios disponíveis para alcançar a estratégia e mantê-la e se os custos são compatíveis com os ganhos a obter.

[18] Pode ainda descortinar-se, em termos gerais, uma tendência nos mais velhos do reino para manter a paz e gozar a prosperidade que ela permitia e um desejo nos mais novos de acções bélicas e de expansão.

[19] Interessa referir que a ideia da expansão ultramarina é anterior a Aljubarrota, como o prova a colonização frustrada das Canárias, desde o tempo de D. Afonso IV.

[20] Tratado de 1373, o mais antigo, do género, em todo o Mundo.

[21] E, mais recentemente, ao Tratado de Boa Vizinhança, de Amizade e de Cooperação, assinado em 30 de Maio de 1994. Para trás tinha ficado alguma tensão nas relações entre os dois países, devido à oposição de Marrocos (apesar de moderada) à presença portuguesa em África, durante a guerra que enfrentámos entre 1961 e 1974.