Nº 2632 - Maio de 2021

Pessoa coletiva com estatuto de utilidade pública

“Os Portugueses têm muito mais razões para se preocuparem com o presente, do que se envergonharem da sua História”

(José António Saraiva)

Portugal, País das «sete partidas»; de gente aventureira que se instalou em Ceuta, em 1415, e percorreu a costa africana ao longo desse século, que navegou para a Índia e edificou o Império do Oriente, no século XVI, que se abalançou para o Pacífico e que ampliou a terra brasílica e a rentabilizou, a partir de meados de seiscentos, que ocupou África, na segunda metade do século XIX, e que, finalmente, como percebeu Agostinho da Silva, descobriu a Europa, em 1985. Uma longa globalização materializada por políticos, burocratas, militares, missionários, comerciantes, homiziados ou simples aventureiros; uma longa circunferência planetária que trouxe o gentio luso de regresso às origens a partir de 2002, com a emancipação de Timor-Leste.

Regressemos ao passado, pois ele percepciona o presente. O estudo da História constitui um incontornável meio de educação, perpetuando, através da sucessão de gerações, as virtudes dos povos, permitindo a continuidade da acção de cada um na senda da sua missão histórica. Quando, hoje, olhamos para a inserção de Portugal no mundo, com as suas fronteiras de cooperação político-económica (União Europeia), de segurança e defesa (Aliança Atlântica) e cultural (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), não ignoramos uma representatividade abrangente, mundializante, captada na História, que vinca bem o que é ser português: “um misto de sonhador e de homem de acção, ou melhor, um sonhador activo, a que não falta certo fundo prático e realista”[1].

O presente texto respeita a África, centrando-se na epopeia do século XIX e inícios do XX; uma epopeia caracterizada por um intenso debate «intra muros», com vista a orientar a Nação para o devir imperial, por uma frenética actividade diplomática destinada a garantir os direitos de posse territoriais e por uma continuada e, por vezes, violenta actuação militar para os sustentar. É uma história que merece ser contada, ainda que nos seus contornos mais genéricos.

Podemos distinguir três períodos no Portugal Imperial. O primeiro, o das especiarias do Oriente, ocorreu no século XVI, pensado estrategicamente por D. João II, executado por D. Manuel I e edificado por Francisco de Almeida e Afonso de Albuquerque. O segundo, centrou-se em terras de Vera Cruz desde meados de quinhentos, em que as «entradas» e as «bandeiras» desbravaram com os proventos do açúcar e do ouro. O terceiro, firmou-se em África, a partir do último quartel do século XIX, enquanto «substituto patriótico» dos anteriores.

O Império a Oriente marcou a monumentalidade mítica que calou fundo na alma portuguesa, época áurea que atravessou séculos e permaneceu nostálgica, mostrando ao mundo um Portugal de referência, consolidado e global. Um País instalado de Mombaça a Goa, de Ormuz a Malaca, de Ceilão a Macau, que dominava a costa do Malabar, controlava o Golfo Pérsico, vigiava o mar Vermelho e detinha as chaves de entrada no Pacífico, que passou pela Austrália, comerciou com o Japão e se relacionou com a China.

Um País que «influenciava» o mar, servia à Europa de celeiro comercial das especiarias, evangelizava os gentios, mas, paradoxalmente, não se desenvolvia. É curioso, mas os portugueses nunca foram unânimes relativamente às virtudes e proventos da Índia, de tal forma que “muitos viam nele um triunfo fictício, que expurgava o país de homens e dinheiro”[2].

À conta das riquezas da pimenta, da canela ou da noz-moscada, o País atrofiou: enquanto fornecia a Europa, deixava definhar a agricultura; ao mesmo tempo que Lisboa fervilhava de movimento cosmopolita, a indústria parava; os ricos-homens ostentavam os escravos de servir e a sociedade decaía. Situação que se agravou com a concorrência externa a partir do último quartel do século XVI, quando as companhias comerciais inglesas e holandeses acabaram com o monopólio «indiano» e relegaram a presença portuguesa para a beira do ostracismo.

Assim, “por um preço terrível, Portugal abriu as portas a um mundo vasto, que não podia dominar nem controlar”[3].

Consequentemente, porque a Oriente a presença portuguesa plasmava, D. João III decide apostar no Brasil, a partir de 1542. Iniciava-se o preito imperial no Atlântico Sul, “que teve menos glória mas mais proveito”. Menos glória porque o País se tornou numa potência de segunda ordem na Europa e excessivamente dependente da Grã-Bretanha; mais proveito porque a produção do açúcar, no século XVII, e a extracção mineira, nos seguintes, foram de longe mais vantajosas materialmente para Portugal do que o Oriente[4]. O território sul-americano tinha ainda a vantagem de estar mais perto da metrópole, ser territorialmente homogéneo e menos agreste no clima e doenças tropicais. O Brasil tornou-se numa possessão de fixação, a língua e a cultura enraizaram-se e a miscigenação frutificou. Além disso, “o desenvolvimento económico esteve extremamente ligado à exploração assente num «pacto colonial», em que o império fornecia as matérias-primas e a metrópole as manufacturas”[5], cabendo o trabalho forçado aos escravos negros desenraizados de África, sobretudo de Angola e São Tomé.

Quando o Príncipe D. Pedro, em 1822, lançou o grito de «independência ou morte» nas margens do rio Ipiranga, Lisboa entrou em choque. A secessão do Brasil privava Portugal da sua «vaca leiteira», para utilizar terminologia do rei D. João IV. Efectivamente, a secessão brasileira constituiu para Portugal um rude golpe económico, pois cessavam os subsídios, maior apoio da economia nacional, numa altura em que o País ainda não se tinha recomposto da devastação causada pelas invasões francesas[6], e político, pois, no concerto das nações, Portugal ficava reduzido a pouco mais que a pequenez do seu espaço continental.

Que fazer? Na Ásia havia poucas perspectivas de alargamento: na Índia, os estabelecimentos de Goa e Gujerati estavam na sua maioria cercados por território inglês; a Oriente das Molucas, “as fronteiras entre território holandês e português de Timor e as ilhas vizinhas estavam mal definidas (…), no Sudeste da China o pequeno estabelecimento de Macau continuava ligado, por arrendamento, ao império chinês”[7]. Acresce que o modelo estava esgotado.

Impunha-se construir um novo «Brasil», ideário imperial que tão boa conta dera. África surgiu, então, como espaço da desejável transferência imperial, passível de salvar a tradição política ultramarina[8], até porque Portugal sulcara o mar costeiro do continente, conhecia realidades autóctones e tinha direitos históricos a apresentar. Não obstante, havia a consciência que a suserania era sobretudo nominal, restringida a pequenos entrepostos no litoral, onde a animosidade local era uma realidade. De facto, na Guiné, a presença era circunstancial, em Angola, subsistiam as áreas costeiras de Luanda e Benguela e algumas regiões interiores e, na costa oriental, Moçambique era uma herança tanto do império asiático como do sul-americano. No início do século XIX, a presença militar portuguesa nas costas ocidental e oriental de África resumia-se à quase nulidade: “os seus portos estavam em ruínas, com artilharia obsoleta, pequenas guarnições esfarrapadas, mal equipadas e mal treinadas”[9].

Mas esses constrangimentos não foram suficientes para impedir que, de expedição em expedição científica, de diferendo em diferendo diplomático e sob constantes necessidades de uso da força, Portugal cravasse lança em África, permitisse os alicerces da civilização europeia no continente e aí materializasse o seu terceiro império. Império que, de 1885 a 1975, passou por fases distintas, desde a definição de fronteiras do território até à sua ocupação efectiva, da construção de um aparelho de Estado ultramarino ao incremento de uma economia biunívoca sustentável, do nacionalismo assente na glória de um império enquanto garante da identidade e da sobrevivência do Estado à guerra contra a assunção do direito de autodeterminação dos povos africanos.

Guerra que, apesar de tudo, não anulou o abraço fraterno entre irmãos de longa data, que hoje procuram fazer da CPLP a casa comum onde os laços culturais (históricos, linguísticos) ditam as leis da sã convivência.

Foi Bernardo Sá Nogueira quem, em 1836, previu que África, a breve trecho, desempenharia um papel político e económico importante na relação entre os estados da Europa. E, assim, a construir-se um novo Brasil teria de ser na África Central, a partir do bastião angolano, “grande «mão preta do Brasil»”[10].

Porém, de 1821 a 1851, a conjuntura política na Monarquia Constitucional «resumiu-se» a uma série interminável de governos, revoluções, insurreições, golpes e contra-golpes, a que não faltaram duas guerras civis, que opuseram absolutistas contra liberais, cartistas contra vintistas, reformadores contra estaticistas[11]. Consequentemente, o projecto de Sá Nogueira permaneceu em «reflexão».

O pronunciamento de 24 de abril de 1851, «orquestrado» pelo Marechal Saldanha, normalizou o constitucionalismo monárquico português. Portugal colocava-se, finalmente, no mapa da modernidade. O «Estado Regenerado» recuperou, no essencial, o conceito estratégico do Regime Absolutista, concretamente: manutenção da soberania nacional, onde a Espanha permanecia como perturbador continental; permanência da assunção da neutralidade nos conflitos na Europa; salvaguarda dos domínios africanos; relações de estreita cooperação com a Inglaterra; desenvolvimento económico do País[12]. Trata-se de uma postura estratégica excessivamente marcada pela parceria com a Inglaterra, que condicionou sobremaneira as linhas de acção estabelecidas. Tal facto é verificável na dependência económica e militar e nas conturbadas relações políticas relativamente às colónias africanas, originadoras de ondas de choque que influiriam fortemente no «xadrez» político interno.

O projecto africano é, então, novamente retomado por Bernardo Sá Nogueira[13]. Objectivo: controlo efectivo da linha da costa de Angola e de Moçambique e ocupação de regiões no interior de forma a concentrar territórios. Para o efeito, é determinado um conjunto de medidas: impulsionar as relações económicas entre a metrópole e o ultramar, constituindo companhias de navegação passíveis de ligar Lisboa a Benguela, Luanda, Moçâmedes e Ambriz, com escala em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe; acabar com o trabalho forçado dos carregadores e extinguir o tráfico de escravos; efectuar incursões militares pelo interior do sertão, marcando a soberania portuguesa e dando corpo à ligação de Angola a Moçambique; fomentar a colonização branca, incentivando as gentes metropolitanas a apostarem em África um novo modelo de vida[14]. Se o projecto fosse viável, o ultramar não só deixaria de ser um fardo financeiro como se tornaria numa fonte de rendimentos capaz de modernizar Portugal e tornar África terra de esperança da gente lusa e do gentio local[15]. Afinal, tratava-se de área territorial quase do tamanho Brasil, onde o problema era a reduzida densidade populacional.

Mas os contratempos abundaram. A tomada de Ambriz, no norte de Angola, em 1855, com o intuito de ocupar a região da foz do Congo, esbarrou, desde logo, com a oposição da Grã-Bretanha. A penetração pelo interior, feita nas áreas do Cuango e do Cunene, no norte e sul de Angola, respectivamente, e as incursões efectuadas a norte e sul de Moçambique contaram com a arreigada resistência das populações locais. Os africanos revelavam-se adversários mais temíveis do que os ameríndios no Brasil. A pensada colonização branca não teve a aceitação esperada, pois o Brasil permanecia como a terra das oportunidades para os portugueses, furtando-se, assim, a um clima assaz mortífero como o de África. Quanto ao trabalho escravo, os fazendeiros simplesmente não abdicavam dele, anulando de forma sectária intenções de uso de mão-de-obra livre, emprestando à administração ultramarina um carimbo de brutalidade subcapitalizada[16].

Portanto, os resultados foram decepcionantes, pois não se conseguiu um maior controlo nas costas angolana e moçambicana nem, muito menos, a sua união. Tornava-se preferível estabelecer alianças com os crioulos do que combatê-los. Entretanto, em 1868-1869, Portugal entrou numa grave crise económica, olhando para as políticas ultramarinas e as campanhas africanas como despesas a evitar. O desalento foi de tal monta que “para uma corrente importante, embora minoritária, a solução estaria na venda das colónias de além Cabo, para centrar esforços em Angola e Moçambique”[17].

Via telegrama, o Capitão Serpa Pinto dava conta a El-Rei D. Luís das suas façanhas em África:

“Beijo a mão a El-Rei. Estou a seis dias do oceano Índico, em vésperas de concluir a minha travessia de África, feita da costa oeste. Lutei com a fome e a sede, feras e gentios, água e secura e tudo pude vencer. Trabalhos salvos: 20 cartas topográficas, estudos meteorológicos, 3 volumes de desenhos, avultado diário. Perdi muita gente. Estudo completo do Alto Zambeze, 72 cataratas. Guerras constantes. (…)”[18].

A situação portuguesa não é única. Efectivamente, a Europa entra em recessão económica a partir de 1873, obrigando os diversos países a medidas proteccionistas. De tal forma que, a partir de 1880, era já perceptível que “a continuidade do crescimento económico de cada país dependia do acesso privilegiado a matérias-primas e das preferências em mercados externos mais ou menos cativos”[19]. Foram as sucessivas explorações efectuadas por britânicos, franceses ou belgas que colocaram África na rota dos interesses continentais, onde o acompanhamento pelas comunidades científicas e a ampla divulgação em todos esses países provocaram o interesse de agricultores, de comerciantes, de caçadores e de aventureiros, seduzidos por potencialidades e riquezas anunciadas. A Europa olha, então, para África como a solução dos seus problemas, um continente que considerava agreste e entendia como res nullius, isto é, sem dono[20].

Deste modo, a crise económica e, principalmente, a pressão europeia impeliram Portugal a lutar, de novo, por África, onde detinha a vantagem de posições estabelecidas e de direitos legais, não obstante o seu domínio ser, como vimos, mais nominal do que efectivo[21].

Fontes Pereira de Melo, chefe do governo, e Andrade Corvo, ministro do Ultramar, formaram a dupla que, politicamente, marcaria de forma indelével a soberania portuguesa em África, a partir do último quartel de novecentos.

Em 1875, fundava-se a Sociedade de Geografia de Lisboa, destinada a fortalecer e a esclarecer pelo estudo a mentalidade ultramarina[22]. Mentalidade que impulsionou, dois anos depois, os oficiais de marinha Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens a efectuarem a sua primeira viagem, de Benguela a Luanda, ao longo do rio Cuanza.

Por sua vez, o Capitão Serpa Pinto partiu dos arraiais de Silva Porto, em 1878, e caminhou para leste e sudeste, seguindo até à Zâmbia central. Percorreu o curso do rio Zambeze e depois seguiu a rota meridional deste rio, chegando a Pretória, no Transval, e a Durban, em 1879. Em 1883, o Tenente de Marinha António Maria Cardoso desbravou Moçambique, de Inhambane a Sofala, enquanto, em Angola, o Capitão Henrique de Carvalho viajou de Malange ao rio Cassai, entre 1884-1886, conhecendo a Lunda. A epopeia completou-se com nova expedição de Capelo e Ivens, que partiram em 1884 do Sul de Angola, cruzaram o continente e chegaram a Quelimaine (Moçambique), um ano depois.

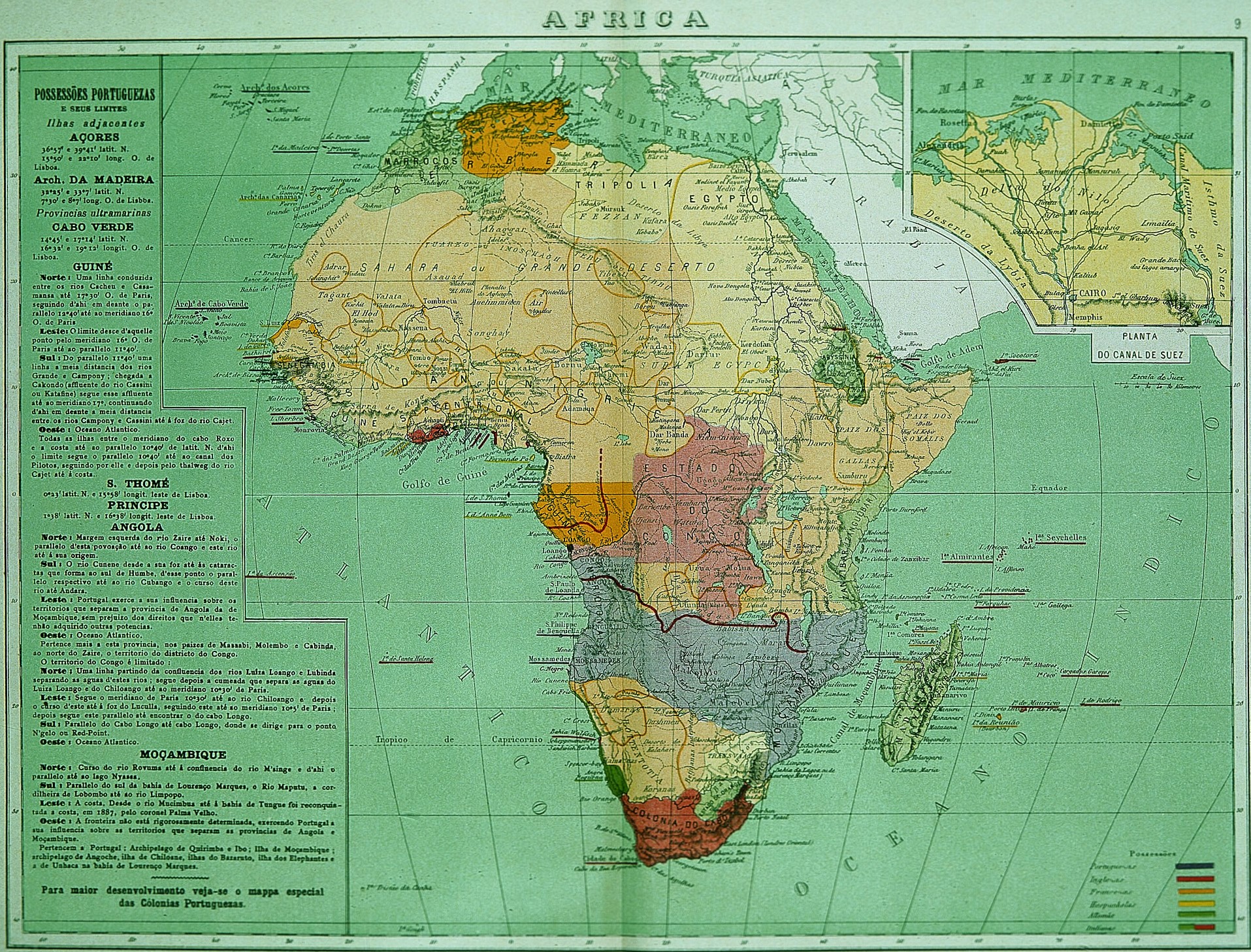

Figura 1 – Mapa de África publicado pela Sociedade de Geografia de Lisboa após a Conferência de Berlim.

Portugal procurava, por esta via, afirmar a soberania nos territórios africanos que ia conhecendo e considerava seus por direito histórico, contrabalançando as viagens do escocês David Livinstone ao serviço da Grã-Bretanha que, em 1856, percorreu o sudeste africano desde o Cabo até ao Niassa, do galês Henry Stanley pelo reino da Bélgica, que fundou Leopoldville e Stanleyville, e do francês Pierre Brazza, fundador de Brazzaville.

De qualquer forma, Portugal procurou a concordância da Inglaterra relativamente à ocupação e posse territorial do território desbravado, especialmente na área ribeirinha do Congo, firmando para o efeito o Tratado de 1876. Porém, quando Portugal viu ser-lhe reconhecida a posse de um espaço comercial nevrálgico, que garantia à Grã-Bretanha liberdade de comércio livre de taxas aduaneiras, a França e a Bélgica, com pretensões similares, opuseram-se.

Da discórdia relativamente Tratado do Congo[23] surgiu a ideia da Conferência de Berlim (1885), onde se deliberou um conjunto de postulados, dos quais se destacam, com interesse para Portugal, a liberdade de navegação no Congo e no Níger para todos os países interessados e a necessidade de ocupação efectiva dos territórios do litoral como garante da sua suserania. Da Conferência ficou também claro que a Grã-Bretanha, grande potência da época, era incapaz de impor, por si só, os seus pontos de vista aos restantes Estados, o que impeliu o Governo Português a encetar negociações com a França e a Alemanha com o objectivo de obter a anuência para a ocupação e ligação dos territórios de Angola e Moçambique[24]. Nascia, assim, o projecto do Mapa Cor-de-Rosa[25] e, com ele, uma das maiores crises diplomáticas entre Portugal e a Grã-Bretanha, que conduziria ao Ultimatum (janeiro de 1890)[26].

Desta forma, Portugal percebeu a urgência de fazer respeitar os direitos adquiridos nas regiões costeiras de África, ou seja, “impor o domínio pelas armas”[27], obrigando-se a um esforço de “redescoberta e reconquista”[28].

Antes, contudo, negociaram-se fronteiras com as potências europeias directamente envolvidas na teia de interesses em África. As fronteiras de Angola foram definidas através de negociações com a Grã-Bretanha, a Bélgica, a França e a Alemanha.

A norte, onde a Grã-Bretanha exigia direitos de posse entre a margem direito do rio Congo e o sul do Ambriz, a situação foi ultrapassada pelo Tratado firmado em 1891. Também com interesses na região, trocou-se a anuência da França pelas concessões feitas na Guiné (Acordo de maio de 1886)[29]. Outro obstáculo a dirimir dizia respeito aos interesses belgas, «patrocinadora» da Associação Internacional do Congo. Definiram-se os limites de fronteira na margem direita do rio Congo e entre a foz deste, na margem esquerda, e o rio Cuango. Nascia, desta forma, o enclave de Cabinda, devido às exigências de Bruxelas em ter um corredor terrestre em direcção ao oceano, entre as margens do Congo. Foi ainda com a Bélgica que se fixaram as fronteiras do Nordeste, na Lunda (Acordo de 25 de maio de 1891, com ratificações e «acertos» em 1894, 1913 e 1927). Com a Alemanha acordou-se a delimitação da fronteira sul de Angola com o sudeste africano (Acordo de dezembro de 1886), cedendo-se, para o efeito, a região entre Cabo Frio e o Cunene.

Relativamente a Moçambique, os diferendos negociais foram mais atenuados, constituindo a Grã-Bretanha e a Alemanha os únicos interlocutores. Com a Inglaterra acertou-se a fronteira marítima a sul[30], permanecendo o porto de Lourenço Marques sob controlo português, e os limites terrestres ocidentais, onde Portugal cedeu a maior parte do planalto da aurífera Manica, a troco de terras insalubres na região do Tete; ou seja, o hinterland produtivo ficava para a «velha aliada» enquanto as febres da costa marítima pertenciam a Portugal[31]. Na delimitação da fronteira norte intervieram a Grã-Bretanha, a Alemanha, a França e o Zanzibar.

É certo que Portugal não atingiu os objectivos pensados no Mapa Cor-de-Rosa[32], mas Angola e Moçambique ganharam uma dimensão territorial assinalável que o Tratado de Luso-Britânico de Windsor (outubro de 1899) reconheceu definitivamente. Portugal assumia-se como o quarto império da época.

Com as fronteiras definidas de jure, Portugal sabia que a soberania efectiva, quase limitada à linha de costa[33], não era reconhecida pelo gentio local em vastas zonas que não ocupava. A solução recaiu em acordos locais e, sempre que necessário, na força das armas.

Em 1907, a partir de Aucongo – Angola, o Tenente Alfredo Lima relatava por carta a um amigo na metrópole o seguinte:

“Meu caro Álvaro:

Escrevo-te deitado de bruços sobre um impermeável, por não ter mesa, e de luvas calçadas para não dar à carta o aspecto de papel de embrulhar géneros de mercearia.

Nós e os animaes temos passado fome e sede, não dormimos e andamos miseráveis. Desde que saí do forte Roçadas nunca mais tive água para lavar as mãos, ao menos, nem roupa para mudar. O meu fato, salpicado de lama (…) e com grandes manchas de sangue das feridas, é simplesmente repellente! (…).

Os cuamatos não nos deixam descansar, nem de dia nem de noite e, com o seu bom armamento, fazem-nos grande mal sem se aproximarem muito”[34].

Rapidamente se percebeu a necessidade de impor o domínio pelas armas aos africanos para fazer respeitar os direitos negociados, obrigando-se o país a um esforço de redescoberta e reconquista. As operações foram de reduzida envergadura, mobilizando escassas centenas de homens, muitos deles efetivos indígenas, destinadas a submeter territórios de limitada extensão. Em alguns casos, no entanto, as campanhas atingiram maiores dimensões, com o contributo de forças da metrópole, em geral, quando estavam em causa zonas de fronteira estratégicas, cuja insubmissão poderia colocar em perigo o domínio português na colónia respetiva, onde os interesses ingleses ou alemães espreitavam. Foi o que aconteceu com a campanha contra os vátuas, no sul de Moçambique (1895), nas campanhas na Zambézia, ou no Norte de Angola/Dembos (1902) e, a sul, contra os cuamatos (1907).

As operações conjuntas Exército-Marinha foram determinantes. A partir da década de 1860, a Marinha modernizou-se, a vela cedeu o passo ao vapor e a madeira ao ferro. Adquiriram-se corvetas mistas, vapores e lanchas-canhoeiras; navios armados com metralhadoras Nordanfelt, Hotchkiss ou Maxim, enquanto as tripulações recebiam as espingardas Martini, depois substituídas pelas carabinas de repetição Kroptschek. O objetivo era criarem-se condições que permitissem a ocupação efetiva do litoral africano, numa ação do mar para terra. Convém lembrar que a Conferência de Berlim estipulava a ocupação efetiva do litoral e não de todo o território, daí a importância da Marinha na fase de arranque das campanhas, pois as forças expedicionárias presentes em África, até à década de 1890, eram reduzidas. Em Moçambique, a cobertura militar situava-se nos 2200 homens, uma cifra que incluía unidades de indígenas enquadradas por oficiais metropolitanos. De tal forma que a primeira fase da ocupação seguiu o curso dos grandes rios africanos, que definiam os corredores de passagem para o interior do continente, a partir do Índico e do Atlântico.

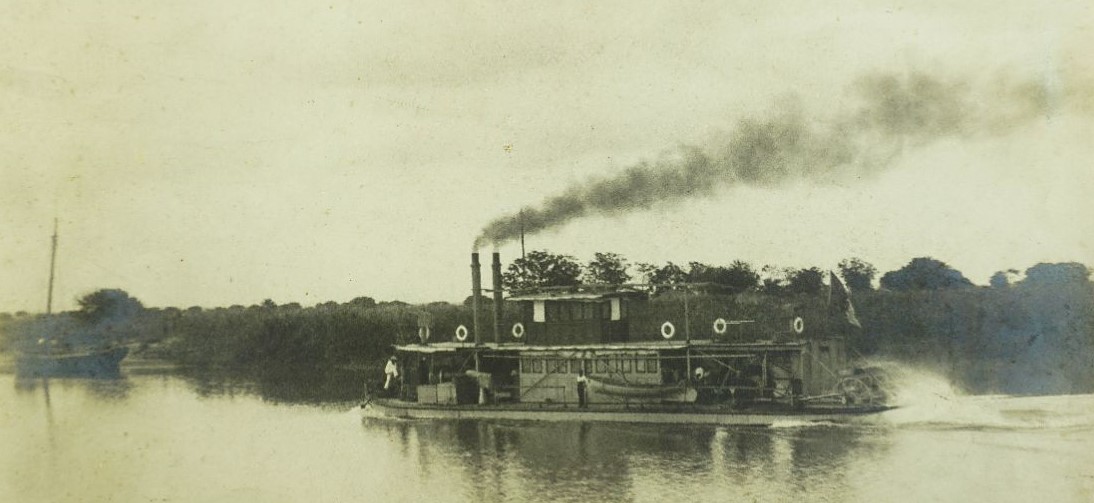

Figura 2 – Lancha Canhoeira.

É neste contexto que as lanchas-canhoeiras assumem uma importância crucial. Trata-se de embarcações suficientemente grandes para efetuarem a viagem Europa-África e permitirem desembarques em Moçâmedes (Angola) ou Lourenço Marques (Moçambique), por exemplo, mas adequadamente pequenas para operarem nas águas pouco profundas dos rios africanos. São bases de fogo e de operações anfíbias, transporte, patrulhas e centros de comunicações, hospitais móveis e rebocadores. Operaram nos principais rios e lagos e eram verdadeiros multiplicadores de forças, que deram apoio imprescindível às colunas em terra[35]. Apoio em terra que contou com homens de marinha, chamados a desembarcar e a atuar como infantaria, o mesmo acontecendo com marinheiros artilheiros, que participavam nas operações das colunas terrestres, comandados por oficiais da Armada.

A nível terrestre, a vantagem portuguesa reside na conjugação do quadrado móvel de tropa apeada (proteção) com o armamento (fogo) e o uso da cavalaria (choque e pavor).

A formação do quadrado móvel constituía o dispositivo modelar: (i) garantia que a força progredisse organizada em coluna, com possibilidade de observar e fazer fogo em todas as direções; (ii) permitia o lançamento de ataques simultâneos e em direções diferentes; (iii) se atacado, ou quando o inimigo se revelasse, possibilitava a rápida formação e posição de combate; (iv) dificultava o envolvimento dos flancos por parte de uma ofensiva adversária, mesmo que rápida e numerosa. As dimensões do quadrado variavam entre os 50 e os 100 metros de lado e a disposição da força era feita do seguinte modo: (i) a artilharia e as metralhadoras ocupavam os vértices ou o centro dos flancos (quando em coluna de marcha estão mais próximas do centro a ocupar); (ii) os carros de apoio reforçam os flancos; (iii) os auxiliares e carregadores indígenas, bem como os bois, ficam fora do quadrado, nas faces menos expostas, para não obstruir o tiro; (iv) a cavalaria explorava o terreno, guarnecia os flancos e desencadeava cargas de sabre em punho, tendo a superior vantagem de provocar um aterrador efeito psicológico nos negros.

Figura 3 – Peça de Montanha.

Mas a grande vantagem das reduzidas forças coloniais portuguesas residia na utilização de armamento moderno, como as espingardas de repetição Sneider e Kroptschek, a metralhadora Gardner e Nordenfeldt ou os obuses de montanha Krupp. O poder de fogo é de tão grande eficácia que, ao formarem o quadrado, os militares só abriam fogo no último momento e em descargas. Os lados do quadrado primem o gatilho à ordem, normalmente aos 400 metros, apesar de o alcance da Kroptschek ser superior ao dobro. A artilharia também só abria fogo a partir dos 600 a 800 metros, apesar de os obuses terem o triplo do alcance. Quanto às metralhadoras, menos usadas por encravarem muito, abriam fogo a uma distância ainda mais curta, aos 200 metros. Na tática do quadrado, a manutenção da disciplina é fundamental, por se disparar só em descargas coletivas. Além do mais, a presença de forças africanas nos contingentes obrigava a uma disciplina rígida e centralizada, destinada a evitar sobressaltos de medo ou intenções de fuga[36].

A tecnologia justifica, em grande medida, a superioridade obtida contra efetivos africanos 10, 15 ou 20 vezes superiores em número, alguns com armas de fogo, ainda que de geração anterior, como a Minié ou a Enfield. Por exemplo, no combate de Magul, registaram-se 27 feridos portugueses contra 400 baixas inimigas; em Coolela, 5 mortos e 24 feridos contra 800 mortos africanos; em Macontene, o diferencial foi de 12 feridos nacionais contra 400 mortos e 400 feridos no campo oposto.

De forma resumida, podemos afirmar que as campanhas em Moçambique foram heróicas, as de Angola relativamente eficientes e «calmas» e na Guiné difíceis de sustentar.

Em Moçambique, a oposição materializava-se, a norte, nos pretos maometanos da costa afectos pelo sangue e pela religião ao sultanato de Zanzibar; no interior, a ameaça centrava-se nas tribos macondes, namarrais e macuas; na zona central, nos aguerridos povos do Barué, antigo império do Monomotapa; a sul, eram os vátuas os mais irredutíveis. E foi precisamente contra os vátuas que se iniciou a fase decisiva das campanhas de ocupação em África, em 1894, conduzindo a um conjunto de campanhas que, na maioria dos casos glorificou o País e aumentou a galeria dos heróis militares nacionais: Combate de Marracuene (1894); Acção de Chaimite (1895); Pacificação de Maputo (1896); Campanhas de Namarrais (1896); Gaza (1897); Maconténe e Mapulanguéne (1897); Zambézia (1897); Mataca (1899); Barué (1902); Bailundo (1902); Ocupação de Angoche (1910). Daqui saíram os novos heróis do Império, como Mousinho de Albuquerque, Massano de Amorim, António Ennes, Caldas Xavier.

Em Angola destacaram-se as Campanhas do Bailundo, Selles e Bimbe (1902), Cuanhama (1903) e Cuamatos (1907), a sul; Campanha de Dembos (1907), a norte; Operações na Lunda (1910), a leste. Campanhas onde se notabilizaram, entre outros, Alves Roçadas, João de Almeida Paiva Couceiro, Pereira D’Eça.

Na Guiné, as operações contra os Papéis, Balantas, Fulas, Biafadas e Manjácos oscilaram entre o brilhantismo e o desastre militar, cabendo ao Major Teixeira Pinto o decisivo protagonismo de pacificador.

Figura 4 – Combate de Coolela – Moçambique.

De qualquer forma, será necessário esperar pela Grande Guerra de 1914-1918 para que a pacificação e ocupação do espaço africano desenhado com os parceiros europeus anos antes tivesse terminado. Aliás, durante a guerra mundial, a Alemanha tornou-se no grande adversário da presença portuguesa em África, especificamente no sul de Angola e no norte de Moçambique. Adversário que o fim da guerra e a derrota das potências centrais anulou. A preservação das possessões ultramarinas foi, em boa verdade, uma das razões para a entrada de Portugal na guerra ao lado dos aliados, combatendo com estes na Flandres e a consciência que era nesse teatro de operações que se decidiria o futuro da presença em África.

Terminamos com um excerto das memórias de António Ennes:

“Não solicitei; não procurei, não desejei, só a muito custo aceitei a missão comprometedora, estranha às minhas aptidões profissionais, arredada da minha carreira pública, antipática ao meu carácter pacífico, quando nos fins de 1894 me desterrou para a África Oriental Portuguesa carregado com plenos poderes civis e militares (…).

Passara meses despreocupado de questões ultramarinas, alheado da política, a escrever um livro que não acabei e a trabalhar intermitentemente para a secretaria dos estrangeiros. Mal atentei na revolta do Mahuzulo quando rebentou, e nem sabia ao certo onde ficava Magaia. O distrito de Lourenço Marques era precisamente o que eu mais desconhecia, porque nunca lá tivera serviço e apenas lhe visitara a capital, como touriste, no intervalo de dois paquetes.

Não fui ouvido nem consultado acerca das primeiras providências que o Governo tomou para restabelecer a ordem e a autoridade da coroa, e quando em Outubro, assisti no arsenal de marinha ao embarque de Caçadores 2, não tive suspeita ou palpite de que havia ainda de governar aqueles militares, a quem saudei anonimamente detrás de uma sebe viva de curiosos com o meu chapéu alto de seda”[37].

Foi assim que, em larga medida e com gente deste quilate, se construiu Portugal. Mesmo que, como desabafou Paiva Couceiro «se soubessem a trabalheira que eu tive toda a vida para ficar pobre».

Para terminar, não resistimos a citar Agustina Bessa-Luís, para quem no Português “perdura a contradição (…), um amor impossível com o que foi e o que não quer que se repita. Hábil, certo, elementar, é este recriar nas brumas, iludindo a agressão, esperando sem desejar; tendo esperança sem planos, coragem sem abismos, causa sem ordem, influência sem poder, alma sem cruz. Renasce já em cinzas, mas renasce sempre”[38]. Daí que, como inferia Fernando Pessoa, Portugal se cumpre, hoje como ontem, que o amanhã não escamoteará.

Orgulho do passado histórico? Naturalmente. Preocupação com o presente? Claramente!

AFONSO Martim, História da Civilização Portuguesa, Porto, Porto Editora, 7ª Edição, s/d.

ALEXANDRE, Valentim, “O Império Africano (Séculos XIX-XX) – As Linhas gerais”, in O Império Africano. Séculos XIX e XX, Lisboa, Edições Colibri, 2000.

BOXER, C. R., O Império Marítimo Português 1415-1825, Lisboa, Edições 70, 1992.

CIDADE, Hernâni, “Implantação do Regime Liberal – da Revolução de 1820 à Queda da Monarquia”, in História de Portugal, Dir. José Hermano Saraiva, Vol. 7, Matosinhos, QuidNovi, 2004.

CLARENCE-SMITH, Gervase, O Terceiro Império Português (1825-1975), Lisboa, Editorial Teorema, 1990.

CUNHA, J. da Silva, História das Instituições (Aulas Teóricas), 2º Vol., Porto, Universidade Portucalense – Infante D. Henrique, 1998.

DINIS, Jorge, “O Português: sonhador realista”, in Boletim Cultural – O Homem Português, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, VII Série, fevereiro de 1990.

ENNES, António, A Guerra de África em 1895, Lisboa, Editora Prefácio, 2002.

LUÍS, Agustina Bessa, Boletim Cultural – O Homem Português, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, VII Série, fevereiro de 1990.

MARTINS, General Ferreira, História do Exército Português, Lisboa, Editorial Inquérito, 1945.

LOUSADA, Abílio Pires, Glórias e Desaires da História Militar de Portugal, Lisboa, Manuscrito/Editorial Presença, 2018.

______________, O Exército e a Ruptura da Ordem Política em Portugal (1820-1974), Lisboa, Editora Prefácio, 2007.

MARQUES, Oliveira, Breve História de Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1995.

MATOS, Leonor Correia de, “Os problemas de fronteiras em Angola e Moçambique”, in Portugal no Mundo, Séculos XVIII-XX, Dir. Luís de Albuquerque, Vol. III, Lisboa, Publicações Alfa, 1989.

OLIVEIRA, Luís Soares de, História Diplomática. O Período Europeu 1580-1917, Lisboa, Pedro Ferreira.

PEREIRA, José António Rodrigues, Grandes Batalhas Navais Portuguesas, Lisboa, Esfera dos Livros, 2009.

RAMOS, Rui, D. Carlos, Mem Martins, Círculo de Leitores, 2006.

REGALADO, Jaime Ferreira, Cuamatos 1907. Os Bravos de Mufilo no Sul de Angola, Lisboa, Editora Prefácio, março de 2004.

SARAIVA, José Hermano, História Concisa de Portugal, Mem Martins, Publicações Europa-América, 19ª Edição, 1998.

SELVAGEM, Carlos, Portugal Militar, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1991.

[1] Jorge Dinis, “O Português: sonhador realista”, in Boletim Cultural – O Homem Português, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, VII Série, fevereiro de 1990.

[2] Gervase Clarence-Smith, O Terceiro Império Português (1825-1975), Lisboa, editorial Teorema, 1990.

[3] C. R. Boxer, O Império Marítimo Português 1415-1825, Lisboa, Edições 70, 1992.

[4] Gervase Clarence-Smith, ob. cit.

[5] Idem.

[6] C. R. Boxer, ob. cit.

[7] Gervase Clarence-Smith, ob. cit, pp.

[8] J. da Silva Cunha, História das Instituições (Aulas Teóricas), 2º Vol., Porto, Universidade Portucalense – Infante D. Henrique, 1998.

[9] Gervase Clarence-Smith, ob. cit.

[10] Idem.

[11] Apesar de todos os constrangimentos, sobretudo os derivados da conjuntura interna, a passagem de Bernardo Sá Nogueira pelo governo Setembrista viabilizou a fundação de Moçâmedes, no litoral Sul de Angola, e do Mindelo, na Ilha de São Vicente, em Cabo Verde, além do tímido arranque do comércio entre Lisboa e Luanda: Valentim Alexandre, “O Império Africano (Séculos XIX-XX) – As Linhas gerais”, in O Império Africano. Séculos XIX e XX, Lisboa, Edições Colibri, 2000.

[12] Abílio Pires Lousada, O Exército e a Ruptura da Ordem Política em Portugal (1820-1974), Lisboa, Editora Prefácio, 2007.

[13] Então com o título de Marquês Sá da Bandeira e na qualidade de Presidente do Conselho Ultramarino e Ministro do Ultramar, desde 1856.

[14] Valentim Alexandre, ob. cit.

[15] Clarence-Smith Gervase, ob. cit.

[16] O fim do esclavagismo no império português ocorreu em 1836; o trabalho forçado foi proibido em 1875.

[17] Valentim Alexandre, ob. cit.

[18] Cit. Hernâni Cidade, “Implantação do Regime Liberal – da Revolução de 1820 à Queda da Monarquia”, in História de Portugal, dir. José Hermano Saraiva, Vol. 7, Matosinhos, QuidNovi, 2004.

[19] Luís Soares de Oliveira, História Diplomática. O Período Europeu 1580-1917, Lisboa, Pedro Ferreira.

[20] Idem.

[21] Rui Ramos, D. Carlos, Mem Martins, Círculo de Leitores, 2006.

[22] Martim Afonso, História da Civilização Portuguesa, Porto, Porto Editora, 7ª Edição, s/d.

[23] Após a Conferência de Bruxelas (1876), a Inglaterra receou que Portugal fosse substituído por outra potência na foz do Congo, principalmente a França, razão pela qual lhe reconheceu a soberania em 1884 (Tratado do Congo), garantindo para si liberdade de navegação na área ribeirinha.

[24] Para Portugal ficar com «mãos livres» na África Central, concedeu algumas de zonas costeiras: a França obteve os rios Casamansa e Nunes, na Guiné, além de possibilidade de inserção na costa do Daomé, que permitiu à França expansão territorial nessa região; a Alemanha recebeu a costa desértica entre Cabo Frio e o rio Cunene, no sul de Angola, e ficou acordado que o rio Rovuma marcasse a fronteira entre Moçambique a África oriental alemã.

[25] Projecto apresentado às Câmaras pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros Barros Gomes.

[26] O Mapa Cor-de-Rosa colidiu com os interesses ingleses na região, idealizado por Cecil Rhodes, que pretendiam assegurar o domínio de uma faixa territorial entre o Egipto e África do Sul, isto é, o Plano do Cairo ao Cabo.

[27] José Hermano Saraiva, História Concisa de Portugal, Mem Martins, Publicações Europa-América, 19ª Edição, 1998.

[28] Silva Cunha, ob. cit.

[29] Complementado pelo Protocolo de 12 de janeiro de 1901. Portugal cedeu a região de Casamança e Zenguichor.

[30] Tratado de 11 de julho de 1891, que contou com a oposição do régulo da Suazilândia, cerceado de territórios ocupados há longas gerações.

[31] Leonor Correia de Matos, “Os problemas de fronteiras em Angola e Moçambique”, in Portugal no Mundo, Séculos XVIII-XX, Dir. Luís de Albuquerque, vol. III, Lisboa, Publicações Alfa, 1989.

[32] O sonho do Mapa Cor-de-Rosa foi excepção portuguesa: a França projectou a unificação da África do Norte, Ocidental e Oriental e planeou a soberania sobre o Egipto e o Sudão, que colidiram com o plano britânico de Cecil Rhodes (à semelhança do que aconteceu com Portugal), originando o conflito da Fatocha (novembro de 1898), obrigando Paris a recuar nas suas pretensões no Egipto e no Sudão; a Alemanha sonhou com a junção da Namíbia com o Tanganica, pretensões frustradas com a derrota na Grande Guerra; a Grã-Bretanha foi o País que mais se aproximou dos objectivos preconizados, não obstante o projecto de Rhodes, paradoxalmente, jamais se ter concretizado.

[33] Realidade agravada pelo facto de o número de colonos e de soldados brancos presentes nas duas províncias não atingir as 20 000 pessoas: Oliveira Marques, Breve História de Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1995.

[34] Jaime Ferreira Regalado, Cuamatos 1907. Os Bravos de Mufilo no Sul de Angola, Lisboa, Editora Prefácio, março de 2004.

[35] José António Rodrigues Pereira, Grandes Batalhas Navais Portuguesas, Lisboa, Esfera dos Livros, 2009.

[36] Síntese da organização e operacionalização do quadrado móvel português nas campanhas de imposição de soberania em África: Abílio Pires Lousada, Glórias e Desaires da História Militar de Portugal, Lisboa, Manuscrito/Editorial Presença, 2018; General Ferreira Martins, História do Exército Português, Lisboa, Editorial Inquérito, 1945; Carlos Selvagem, Portugal Militar, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1991.

[37] António Ennes, A Guerra de África em 1895, Lisboa, Editora Prefácio, 2002.

[38] Agustina Bessa Luís, Boletim Cultural – O Homem Português, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, VII Série, Fevereiro de 1990.

Militar Historiador. Sócio Efetivo da Revista Militar. Co-Diretor da Revista Portuguesa de História Militar.