Nº 2643 - Abril de 2022

Pessoa coletiva com estatuto de utilidade pública

Desde 24 de Fevereiro até aos dias de hoje (meados de Abril), a nossa atenção, a nossa sensibilidade e a nossa formação militar têm estado focalizadas na guerra que a Rússia provocou com a invasão da Ucrânia. Porém, ainda que quase diariamente ouçamos falar da posição de outros países e organizações em relação a este conflito e vejamos reacções diversas, não é evidente a definição dos verdadeiros e principais protagonistas da crise em que estamos mergulhados. Isto é, a crise entre a Rússia e a Ucrânia degenerou na guerra, mas a crise decorrente daquela guerra prossegue com dificuldades acrescidas e riscos elevados.

Quando as sirenes tocam nas cidades da Ucrânia, os cidadãos procuram abrigar-se em locais mais seguros, esperando que os bombardeamentos cessem. Na actual Grande Crise, os cidadãos “ocidentais”, apesar da incerteza e das provações que já se notam, têm esperança de que os seus dirigentes políticos consigam geri-la com sucesso, para que se não chegue à guerra e até à estupidez que seria a utilização de armas nucleares.

Recordemos então algumas ideias e conceitos doutrinários que se formulam em relação às crises e à sua gestão. As crises são situações em que se joga a paz e a guerra e que, com o advento do nuclear e a consequente situação de “paz impossível e guerra improvável”, se tornou mais preocupante quando aumenta a probabilidade de ocorrer a guerra. De facto, se esta ocorrer, isso poderá levar à loucura do emprego dos arsenais nucleares.

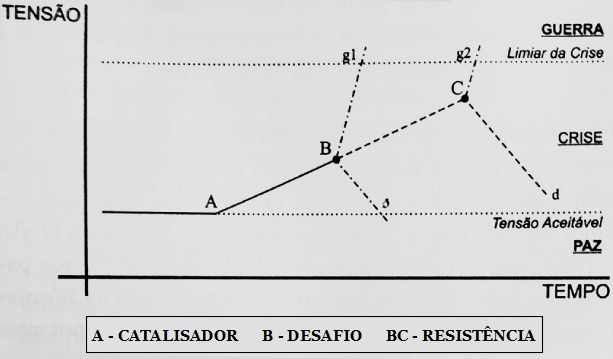

Sendo a crise uma perturbação do fluir normal das relações entre dois ou mais actores da cena internacional, com elevada probabilidade de emprego da força, ela será tanto mais grave quanto maior for o poder dos protagonistas e quanto mais perto se chegar ao nível de tensão de emprego da força. O espaço (tempo) da crise é, portanto, aquele que vai do “fluir normal das relações”, que caracteriza a paz, até à guerra (que nos indica ter falhado a gestão da crise) ou até ao desanuviamento que faça regredir a tensão e conduza novamente ao fluir normal das relações. A crise é, portanto, o intervalo entre a paz e a guerra, o que vai da paz à ameaça de guerra e ao retorno à paz. A crise, no entanto, não significa a completa ausência da guerra, porque uma situação de guerra pode gerar uma crise noutras entidades. Durante a “guerra fria” as guerras israelo-árabes deram origem a crises entre as duas superpotências, já que cada uma delas apoiava um dos beligerantes. Mas essas crises foram geridas de tal forma que, apesar dos apoios declarados aos intervenientes, nunca se chegou à guerra entre as superpotências.

O desenvolvimento de uma crise passa esquematicamente por aquilo que a seguir se indica. No fluir normal das relações entre os dois países, a partir de um acontecimento A – acção de carácter político, económico, militar – a relação entre eles passou o limite da tensão aceitável que caracterizava o clima da paz em que viviam. A partir desde acontecimento, catalisador da crise, criado por um deles, surge no outro a percepção de que essa situação é inaceitável, o que faz aumentar a tensão entre eles. Em 1914, o catalisador da crise no império Austro-Húngaro foi a acção dos revolucionários que culminou com o assassinato do arquiduque em Sarajevo. Na crise entre o Iraque e os Estados Unidos, em 2003, o catalisador foi a rejeição por parte do Iraque da resolução 1441 das Nações Unidas sobre o desarmamento; na crise entre a Espanha e Marrocos, em 2002, o acontecimento foi o pelotão marroquino de gendarmes ter ocupado Perejil, a Oeste de Ceuta, ofendendo assim a soberania espanhola sobre a ilhota.

O desafio B é um acto concreto de imposição de um dos actores sobre o outro, que pode ter uma das seguintes consequências; o outro não aceita a imposição e parte para a guerra (g1); o outro resiste, a tensão aumenta e a situação de crise prolonga-se (BC); o outro sujeita-se aquilo que lhe foi imposto(s), diminuindo a tensão para valores aceitáveis. Nos exemplos acima apresentados, o desafio foi o ultimato da Áustria à Sérvia, que desencadeou as alianças que conduziram à Primeira Guerra Mundial. No Iraque, foi a expulsão dos inspectores da ONU e as dificuldades criadas ao exercício da sua função quando do seu regresso. Na ilhota de Perejil, Marrocos manteve a ocupação e rendeu os gendarmes por uma força de fuzileiros, mais opera- cional, aumentando a tensão, mantendo-se a crise.

BC é a fase de resistência ou radicalização da crise, na qual, em determinado momento, C, se pode partir para a guerra (g2), ou para a aceitação por parte de um ou dos dois antagonistas, de condições que permitam baixar a tensão para níveis aceitáveis, (d).

Em conclusão, pode dizer-se que, iniciada a crise, ela poderá mais cedo ou mais tarde degenerar na guerra (g1 ou g2); um dos protagonistas pode sujeitar-se, mais cedo ou mais tarde, às imposições do outro (s ou d); ou que no decorrer da crise se chegue a um compromisso entre os actores que faça diminuir a tensão (d), resolvendo-se por essa forma a crise.

Normalmente, os protagonistas das crises são Estados, mas por vezes sucedem crises com outros actores, como a que aconteceu na Bósnia-Herzegovina, quando os capacetes azuis assistiram impotentes aos massacres efectuados, nomeadamente em Srebrenica. Foram estes últimos acontecimentos que levaram a ONU a pedir a intervenção da NATO, o que reforça a ideia de que nas crises há um “diálogo” entre os protagonistas que está intimamente relacionado com o argumento da força.

As acções utilizadas nas crises são de ordem política, económica e militar e são utilizadas para “convencer” o adversário a baixar a tensão para níveis aceitáveis. Estas acções vão da denúncia à internacionalização do problema, da suspensão das relações comerciais ao bloqueio, da demonstração da força ao seu uso contido. A gestão da crise é uma manobra da estratégia global, mas que exige uma direcção estratégica vocacionada para situações desta natureza.

Porque a crise é uma situação de aumento de tensão que, se não forem tomadas medidas que a contenha, pode originar um conflito armado, a gestão de crises é uma operação altamente sensível, podendo estar a decidir-se entre a paz e a guerra em cada opção particular que se faça. Sendo caracterizada por uma oposição de vontades, que pode conduzir a um conflito armado, a arte de a gerir consiste em fazer a “demonstração” dos inconvenientes da guerra, por forma a que esta evolua para uma solução pacífica do diferendo. Trata-se, portanto, de uma operação delicada, de dominante política, com ampla utilização dos vários vectores estratégicos, em que a componente militar, pelo seu poder de destruição e pela capacidade dissuasória dela resultante, pode dar um contributo insubstituível e eficaz se for empregue com flexibilidade, critério e oportunidade. Por estas razões, ao “jogar-se no tabuleiro” da crise, torna-se necessário levantar a globalidade das manobras que podem ser adoptadas em cada momento e prever as reacções entre os antagonistas, por forma a que de um jogo de “soma nula” – as vantagens de cada um são os inconvenientes do outro – se caminhe para um “jogo de convergência” em que as vantagens e os inconvenientes são comuns aos dois adversários. Ou seja, que se substitua a lógica de oposição e guerra por uma de convergência e de vontades para uma paz duradoura ou, no mínimo, que haja um recuo para a situação que se vivia antes do aparecimento da crise.

No quadro do planeamento da gestão da crise, a direcção política coteja o conselho apresentado pela direcção militar com outros dados de que disponha e toma as suas decisões. Quanto à execução, ela acompanha de muito perto o desenvolvimento da acção, por forma a estar apta a reagir aos sinais do adversário no sentido de continuar na escalada, de se conformar com a situação, ou de pretender recuar nos seus propósitos.

A diferença das relações da direcção política e da direcção militar na guerra e na crise, decorre de sabermos que na guerra o antagonista se vai opôr às nossas decisões e vontade política; na crise, não conhecemos com exactidão as reacções do antagonista podendo a qualquer momento ser necessário dar um passo em frente ou recuar. Neste quadro, ainda que as duas direcções tenham competências distintas é óbvio que o controlo a efectuar pela direcção política tem que ser muito mais rigoroso e oportuno, o que obriga a conhecer em tempo real as reacções do adversário e a acompanhar com detalhe o que se passa no “terreno”, por forma a evitar que um acto isolado possa ter uma “ressonância” contraproducente à manobra pretendida.

Na actual crise, entre a Rússia e o “Ocidente”, o acontecimento A (o catalisador) foi a consciência que a direcção política em Moscovo foi tendo da perda do seu intermitente mas quase histórico poder imperial e da diminuição do estatuto de superpotência que já teve no passado. Esta consciencialização foi crescendo à medida que os países do leste europeu, que tinham saído da sua órbita, quando da implosão da União Soviética, aderiram à NATO e à União Europeia. Além disso, este sentimento (ou ressentimento) é também resultante do “complexo de cerco” que a Rússia tem desde o século XVIII, que a leva a procurar o “mar quente” e a constituir na sua proximidade um “glacis” que aumente a sua segurança.

A vontade manifestada pela Ucrânia de aderir à NATO e à União Europeia, sendo uma aspiração normal num Estado soberano, colheu a simpatia dessas Organizações e uma manifesta discordância por parte do Kremlin. Aliás, esta discordância já se vinha a acentuar, desde o momento em que a NATO manifestou a vontade de ter certas armas em países da Aliança Atlântica no leste da Europa, próximos do seu território.

Função da vontade manifestada pela Ucrânia, a Rússia concentrou forças militares volumosas junto à sua fronteira, tanto na Rússia como na Bielorrússia e, em 24 de Fevereiro de 2022, invadiu o país. Esta decisão, além de impedir um país soberano de efectuar uma política que favorecesse a sua segurança e desenvolvimento, criou fundados receios nos países orientais da Aliança Atlântica e da União Europeia que se tinham libertado da União Soviética na década de 90 do século XX e também em outros países vizinhos. Deve acrescentar-se, também, que o receio da Rússia não tem um suporte lógico, porque, diferentemente do que aconteceu aquando da crise dos mísseis em Cuba, o actual alcance dos vectores que podem transportar ogivas nucleares, dispensa a proximidade aos territórios que se pretendam atingir. A crise prossegue, portanto, com a Rússia a manter a sua acção ofensiva na Ucrânia, com objectivos pouco claros que parecem variar ao longo do tempo, possivelmente devido à capacidade de resistência dos ucranianos e ao moral elevado das suas forças armadas. Todavia, é possível que a anterior ocupação da Crimeia não seja um problema em discussão e que a Rússia pretenda, no mínimo, integrar as repúblicas do Donbass.

Face ao desafio lançado pela Rússia, o “Ocidente” conseguiu na ONU a quase total unanimidade na condenação à invasão; impôs sanções à Rússia que têm vindo a aumentar por não se notar qualquer inflexão na política do Kremlin, mas que também têm consequências na economia ocidental e na vida dos seus concidadãos; tem fornecido armamento e apoio humanitário à Ucrânia, por forma a que as suas forças armadas possam aumentar a capacidade de combate e a sua população seja apoiada; tem reforçado a presença militar da Aliança, com as participações de vários dos seus membros nos países próximos da Rússia e área de conflito; tem procurado mostrar ao mundo a estupidez desta guerra, as mortes, as destruições e os crimes contra a humanidade praticados; tem recebido milhares de refugiados que, fugindo à guerra, chegam aos países vizinhos. A crise prossegue, porém, sem que se vislumbre se o seu fim será um cessar das hostilidades na Ucrânia, ou a continuação da acção expansionista do Kremlin, ou até uma Terceira Guerra Mundial.

Não existindo um modelo de crise, nem mesmo naquelas que surgiram após o advento das armas nucleares, deve porém notar-se que esta crise, entre a Rússia e o “Ocidente” tem aspectos singulares que terão certamente influência nas acções que se realizam para a tentar gerir.

Sendo uma crise que surgiu, de facto, com a invasão da Ucrânia, ela tem raízes na perda de poder da Rússia e na expansão da NATO e da União Europeia para leste.

É uma crise que resulta em grande parte do “complexo de cerco” da Rússia e da saudade dos seus dirigentes em relação aos antigos impérios de que foi a sede, e do estatuto de superpotência que teve aquando da existência da União Soviética e do Pacto de Varsóvia.

Não se trata de uma crise que resulte de uma nítida ameaça do “Ocidente” à Rússia, porque a expansão da NATO e da União Europeia para leste não foi feita pela força, mas pelo desejo de adesão dos países do leste europeu em pertencerem a essas organizações.

Não é uma crise apenas entre organizações e países com capacidade nuclear, porque um deles, a Rússia, está em guerra com a Ucrânia e o evoluir desta guerra influencia a crise.

É uma crise que tem de um lado a direcção política centralizada da Rússia e do outro dois protagonistas multifacetados como são a NATO e a União Europeia.

Não é uma crise entre duas superpotências, mas entre uma importante potência regional com capacidade nuclear e o “Ocidente”, onde existem três países com armas nucleares.

Podendo parecer semelhante à crise que sucedeu quando da colocação de mísseis em Cuba, porque com aquela proximidade e com as ogivas nucleares punha em causa a segurança dos Estados Unidos da América, hoje com os longos alcances dos vectores de lançamento é desnecessária a proximidade com o território do adversário.

É uma crise que sucede quando existem vários outros países detentores de armas nucleares, sendo um deles a China, uma superpotência.

É uma crise que resulta em grande parte das tendências políticas autocráticas que têm sucedido nos últimos anos, de que a Rússia é um modelo e agente de difusão a nível internacional, e as democracias e valores judaico-cristãos das sociedades da Europa e da América do Norte.

É uma crise em que o Kremlin calculou que a NATO estava enfraquecida e com problemas de coesão, por ter desaparecido a “magic glue” que levara à sua criação por forma a opor-se à política da União Soviética e à humilhação que a Organização sofrera no Afeganistão, e também por a União Europeia apresentar por vezes sintomas de desunião e não ter conseguido criar um sistema de defesa autónomo dos Estados Unidos da América.

É uma crise em que um dos lados, com ênfase na Europa, tem uma grande dependência no fornecimento de bens do outro lado.

Não é uma crise onde se note o desenvolvimento de raciocínios frios por parte dos poderes intervenientes, devido aos erros de cálculo de Moscovo, à presença trágica da guerra e aos sentimentos que daí resultam.

Nesta crise, para além da presença muito notada dos meios de comunicação social e redes sociais que estão muito activas na informação e na desinformação em ambos os lados, é limitada, desigual, altamente deformada e com muitas omissões a informação que chega aos cidadãos russos.

Porque está presente nesta crise uma guerra ilegal à luz da Carta das Nações Unidas é ainda muito mais notória a incapacidade da Organização para intervir apesar da condenação da invasão da Rússia feita na Assembleia Geral.

Para terminar, vamos relembrar aquilo que designámos por “os dez mandamentos de gestão da crise”:

(1) Evitar, se possível, a guerra, mas no mínimo o holocausto nuclear. No momento em que estamos a escrever, não é possível avaliar se este mandamento irá ser cumprido.

(2) Guardar ou conseguir, o mais rapidamente possível, a iniciativa, por forma a “comandar” a crise e evitar ser comandado. Julgamos que ele tem sido melhor conseguido pela Rússia do que pelo “Ocidente”. A iniciativa está do lado do Kremlin.

(3) Estar bem informado, em permanência, para “saber o que fazer”, “onde” e “como”. A Rússia não estava bem informada sobre a resistência da Ucrânia, aproveitou uma certa lassidão do Ocidente, mas provocou a coesão dos países da NATO e da União Europeia, e ao longo do tempo tem alterado os seus objectivos.

(4) Jogar nas intenções do adversário, mas não esquecer nunca as suas possibilidades. A Rússia errou, mas também o “Ocidente” não acreditou que sucedesse a invasão, com a excepção da administração americana.

(5) Obter, se possível, o apoio e consenso nacional e internacional, em relação às acções que desenvolva. Apesar de alguma oposição, pensa-se que o Kremlin consegue, através da informação que controla, ter apoio nacional; no “Ocidente” é generalizado o apoio de vários países e foi conseguido um grande apoio internacional nas Nações Unidas.

(6) Por uma questão de economia de atitudes e maior flexibilidade, conduzir as acções com progressividade. O “Ocidente” tem agido com progressividade através de sanções e no apoio militar e humanitário à Ucrânia. Tal não tem acontecido com a Rússia, que tem tido um discurso sempre igual, apesar de parecer mostrar alguma flexibilidade nos objectivos que pretende atingir com a guerra, que, no entanto, não sabemos com segurança quais são.

(7) Toda a acção desenvolvida deverá permitir dar um passo em frente ou até à retaguarda se tal for necessário. Julgamos que os dois adversários, se tal entenderem, terão capacidade para dar esses passos. Mas nota-se que o Kremlin parece ter dificuldade em recuar nos seus propósitos.

(8) Não humilhar o adversário, deixando-lhe sempre uma “porta aberta” que lhe permita “não perder a face”. Ainda que com uma margem estreita, há portas abertas para ambos os lados.

(9) Conseguir uma direcção centralizada para efectuar as manobras de gestão da crise. A direcção centralizada da Rússia é evidente. Mas, apesar da multiplicidade de actores no “Ocidente” e de alguns pontos de discórdia, em função de interesses nacionais, as medidas adoptadas têm tido um maior consenso do que aquilo que seria de esperar.

(10) O sucesso da crise é um ganho para ambos os lados… o insucesso é a guerra. Quanto ao sucesso da gestão da crise estamos cá para ver… ou não, caso a Rússia, como já se ouviu dizer, se expanda por toda a Eurásia em ruínas, de Lisboa a Vladivostok.

Ex-chefe do Estado-Maior do Exército (1998-2001).

Ex-Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Revista Militar (2003-2011).

Sócio Efectivo da Revista Militar.