Nº 2650 - Novembro de 2022

Pessoa coletiva com estatuto de utilidade pública

Em Novembro de 1807, Napoleão ordenara ao general Junot que invadisse e ocupasse Portugal para integrar o país no seu Bloqueio Continental contra a Grã-Bretanha. Nesta altura, a resistência era inútil, mas, numa atitude inédita, o príncipe regente, D. João VI, decidiu transferir a Corte para o Brasil em vez de se submeter a Napoleão. Assim, Portugal, embora ocupado, guerreava a França a partir do Brasil. Alguns meses depois, Espanha e Portugal incendiaram-se numa revolta que levou as tropas britânicas à Península Ibérica. Portugal ficou devastado, mas livre, e o seu exército peninsular foi reorganizado com apoio britânico e tornou-se, na opinião dos franceses, uma força de combate de qualidade idêntica às tropas britânicas que combatiam.

O Rio de Janeiro tornou-se a verdadeira capital de Portugal e do seu império. A chegada do Príncipe Regente e da família real, em 1808, acompanhados por cerca de 15.000 membros da elite portuguesa, transformou profundamente o Brasil. Em 1808, foi instalado no Rio de Janeiro um arsenal muito maior para fornecer armas e uniformes para as guarnições do Brasil. Este novo sistema já estaria totalmente implementado e a operar normalmente em 1810.

A chegada da Corte ao Rio de Janeiro e a conquista da Guiana Francesa concluíram uma época histórica que legitimou o Brasil e as suas forças armadas, de finais do século XVIII, quando o território era uma gigantesca colónia dotada de uma infraestrutura complexa de gestão regional como as capitanias, até ao período em que o Brasil se converteu na sede da Coroa portuguesa. Este, um facto formalmente reconhecido no dia 16 de Dezembro de 1815, quando se tornou um reino paritário a Portugal. Ao contrário dos seus vizinhos, a independência do Brasil foi conseguida, não sem conflitos, é certo, mas de forma a que nascesse um novo Estado diretor na América Latina. Em 1822, o filho mais velho de D. João VI foi proclamado Imperador D. Pedro I do novo e independente Império do Brasil. A permanência da Corte no Rio de Janeiro, desde 1808 a 1821, teve um efeito imediato sobre a estrutura militar do Reino Unido de Portugal e do Brasil, que foi reorganizada e aumentada durante os anos que se seguiram, processo que não parou com a Independência, e que claramente a facilitou, permitindo um controle em relação a ameaças externas aos seus limites territoriais.

Figura 1 – D. Pedro I, Imperador do Brasil.

Biblioteca Nacional de Portugal

Em 1816, com a chegada de reforços adicionais oriundos de Portugal, incluindo os Voluntários Reais Real do Príncipe, destinados a reforçar a fronteira sul, o Exército Brasileiro havia-se transformado consideravelmente desde a chegada da família real, em 1808. Com a proclamação do império, em 1822, a era do Brasil colonial chegou formalmente ao fim. De certo modo, a independência do Brasil fora anunciada em 1808, com a chegada da Corte ao Rio de Janeiro. A última campanha militar contra uma potência estrangeira na qual participaram tropas do Brasil português foi a invasão e conquista da Guiana Francesa, em 1809. Nessa altura, já os exércitos coloniais do Brasil (não colonial no sentido de tropas de sipaios e auxiliares, mas com unidades de 1ª linha) tinham acumulado quase três séculos de serviços distintos e tradições. Perante o inevitável, Portugal, mesmo a custo, compreendeu que o Brasil atingira a maturidade e transferiu esta ímpar herança militar para o orgulhoso exército da nova nação. O Brasil tornou-se o mais poderoso dos novos países independentes da América do Sul. Existiu um Exército Português e um Exército Brasileiro sob a mesma Coroa?

Mas neste artigo, que configura um desafio à abordagem de estudos uniformológicos, dentro de uma conceptualização da estética da imagem militar, nesta dualidade atlântica, pretende-se partir para futuras análises mais aprofundadas daquilo que foi o exército primeiro luso-brasileiro, posteriormente português e brasileiro, onde confluíram e divergiram, e a partir de quando. Nas sequências de imagens da apresentação podem observar-se setas encarnadas que, de 1764 a 1825, e mesmo até 1831, denotam a influência dos caracteres uniformológicos portugueses nas unidades das forças brasileiras antes da independência, e durante o 1º Reinado, com D. Pedro I do Brasil. Já no 2º Reinado (e na nossa abordagem vamos até 1887, antes da República velha), a partir de 1831, a influência lusitana esbate-se ou desaparece para dar lugar a modelos de origem marcadamente inglesa e prussiana, ao que se adicionaram caracteres nacionais, ou regionais, conforme as características dos vastos territórios do Império do Brasil. Já em Portugal, os planos de uniformes de 1806 a 1815, que vigoraram desde a Guerra Peninsular, com a adoção de uma influência marcadamente inglesa, mercê da reorganização levada a cabo por Wellington, Beresford e D. Miguel Pereira Forjaz, também se aplicaram no Brasil, sobretudo, com a chegada da Corte ao Rio de Janeiro. No entanto, nas questões que se nos levantaram, uma sobressai, que liga a aparência à realidade. Portugal, durante a Guerra dos Sete Anos, e na sua Guerra Fantástica de 1762/1764, viu o seu quadro uniformológico regulamentado com a intervenção do Conde de Lippe, que, reorganizando o Exército Português como força de combate credível e que o conseguiu por algum tempo, também impôs uma disciplina visual às fileiras, nomeadamente com a vulgarização dos panos azuis ferrete. Este fenómeno também se estendeu às unidades mobilizadas do Brasil, fazendo crédito às gravuras de Washt Rodrigues, comentadas por Gustavo Barroso, ainda uma referência com a sua História Militar do Brasil, de 1911.

Tal verificar-se-á com o Marquês de Pombal a implementar uma organização mais profissional do exército colonial do Brasil, contratando para esse fim o conde Wilhelm Schaumburg-Lippe, militar alemão, mas com subvenção inglesa, que trouxe consigo vários oficiais estrangeiros, entre eles João Henrique Böhm. Em 1767, Böhn foi enviado ao Brasil para reorganizar as tropas brasileiras, conforme o Conde de Lippe já havia feito como Exército Português, o que pressupunha uma uniformização e não uma distinção entre tropas nativas e tropas metropolitanas. Integravam a comitiva de Böhn três regimentos de Infantaria vindos de Moura, Bragança e Extremoz, das guarnições do Alentejo, dos teatros de operações do Sul de Portugal, em 1762/1764, e certamente bem treinados na nova doutrina de Lippe e cerca de 70 oficiais, claramente uma missão militar em larga escala para treinar e estruturar as forças das guarnições do Brasil. A sua missão era uniformizar e unificar o Exército Colonial do Brasil e subordiná-lo a um Comando Geral Superior. Até então, o Exército Colonial do Brasil não possuía uma Doutrina Militar padronizada. Cada corpo seguia as indicações, caprichos e conhecimentos de cada comandante, além das diferenças de cada Capitania. De entre os planos de Böhn estava a recuperação do Rio Grande do Sul e a fortificação das bases militares terrestres e navais do Rio de Janeiro e da Ilha de Santa Catarina.

No século XIX, já no contexto das Guerras Napoleónicas, as tropas coloniais luso-brasileiras combateram com sucesso na Guerra de 1801 (o que se perdeu em Olivença ganhou-se no Brasil) contra os colonos espanhóis, na Guerra de 1807-1814 contra os franceses e novamente contra os colonos espanhóis da Banda Oriental (atual Uruguai) na invasão de 1811 e na invasão de 1816. A aparência das tropas brasileiras e portuguesas, assim como a organização, havia sido fortemente uniformizada, excetuando algumas doutrinas táticas que tinham que se adaptar à realidade do território brasileiro, o que se refletiu na profusão das unidades de Caçadores, que tanto no Exército Luso-Brasileiro como no Exército Imperial formavam a espinha dorsal da Infantaria, ao contrário do Exército Português que, tendo Batalhões de Caçadores, sempre foram em número inferior aos Regimentos de Infantaria de Linha. Onde se constatará a exceção será no período das Guerras Civis em Portugal, de 1823 a 1847, onde a maioria das unidades de Voluntários, fossem Liberais ou Realistas, formavam e instruíam como corpos de infantaria ligeira ou mesmo designados como Caçadores.

Neste período e com a Corte Portuguesa no Rio de Janeiro até 1821, foram dados os passos que formalizavam o Exército do Reino Unido de Portugal e do Brasil, e onde o termo colonial deixava de ter razão de ser em termos até funcionais.

Figura 2 – Exército Luso Brasileiro, em 1816.

Gravura de Washt Rodrigues

Em 1810, foi criada a Academia Real Militar, no Rio de Janeiro. O curso, tinha a duração de sete anos. Foram organizados os hospitais militares e os arsenais de guerra, sobretudo, o Arsenal Real do Rio de Janeiro. A estrutura militar autónoma do Brasil, mesmo com uma lenta mas gradual ascensão de oficialato brasileiro a postos acima de capitão, consolidava-se rapidamente, face às ameaças externas como as Campanhas da Banda Oriental contra Artigas, em 1816. As tropas de primeira linha começaram a admitir formalmente oficiais brasileiros nos comandos de Estados-Maiores e de escalões regimentais. Estes passaram a integrar unidades de grande dimensão, como os regimentos de cavalaria do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, os corpos de artilharia de Santos, Santa Catarina e as capitanias do Norte ou os batalhões de caçadores do Rio Grande do Sul e outros territórios onde se requeria a presença de tropas ligeiras.

Com a elevação do Brasil à categoria de reino, e finda a Guerra Peninsular na Europa, a Regência em Lisboa, talvez já ciente do que se avizinhava, sobretudo, com os movimentos de independência da América Espanhola, enviou tropas regulares de Portugal para o Brasil, não só para prevenir o inevitável de anos depois, a independência, mas para reforço do ainda pequeno contingente regular do Brasil.

A primeira unidade a chegar ao Rio de Janeiro, os Voluntários Reais do Príncipe, depois de El-Rei, com cerca de 5.000 homens, sob o comando de Carlos Frederico Lecor, eram compostos por tropas experientes, com infantaria ligeira, cavalaria e artilharia, na verdade uma Legião, muito semelhante à Leal Legião Lusitana de 1809.

Apesar do agravar da tensão entre Portugueses e Brasileiros, sobretudo, com o regresso de D. João VI a Portugal e a permanência do Princípe D. Pedro no Brasil (eu fico), a revolução liberal de 24 de Agosto de 1820, em Portugal, acabaria por precipitar o processo da independência do Brasil, pois de forma alguma este Reino queria regressar ao estatuto de simples colónia, com todas as implicações políticas que não cabem nesta comunicação.

Esta época foi de importância extrema para a organização e consolidação do sistema militar brasileiro, que na verdade havia sido iniciado por Portugal. Começou a haver maior autonomia em relação a Portugal culminando com a criação do Ministério da Guerra e a centralização de todas as forças militares terrestres e a marinha. Mercenários estrangeiros, como o Lorde Cochrane, foram contratados para combater a Revolução Pernambucana e acabaram compondo o primeiro oficialato fixo do futuro Exército Imperial.

Figura 3 – Divisão dos Voluntários Reais do Príncipe.

Gravura de Washt Rodrigues

Durante o período de 1821 a 1824, que carece de ser mais aprofundado, de facto existiu uma Guerra da Independência do Brasil? Uma Guerra Civil Luso-Brasileira, pois entre as campanhas que foram do Pernambuco, Baía, Piauí, Maranhão até ao Pará, defrontaram-se tropas Brasileiras com oficiais Portugueses e vice-versa, pois subsistia um partido Lealista brasileiro. Voltando às aparências, esta guerra, que teve o seu preço em baixas ainda incertas quanto aos totais, e ambos os lados, o divórcio entre Portugueses e Brasileiros foi consumado com o reconhecimento do Império Brasileiro por Portugal, em 1825, já este este se encaminhava para 20 anos de guerras civis e instabilidade política, em que D. Pedro de Bragança, desde 1831 sem Coroa de Imperador e sem Coroa de Rei, entra em Portugal, em 8 de Julho de 1832, em guerra com o seu irmão D. Miguel, e com a intenção de colocar no trono a sua Dona Maria II, nascida no Rio de Janeiro em 1819. Este divórcio mostra até que ponto é que até à abdicação de D. Pedro I no Brasil, este manteve laços com Portugal, e o exército Imperial não era exceção. As tropas Brasileiras de primeira linha mantiveram o desenho português dos seus uniformes e equipamentos, e o azul e branco dos Braganças de Portugal das rosetas das barretinas, foi substituída pelo verde amarelos dos Braganças do Brasil. Também outros elementos uniformológicos marcavam subtis diferenças com as aparências do exército da antiga potência colonial, que era a presença do verde e amarelo nos punhos e golas das casacas e outras peças de vestuário das tropas. O verde nunca fora uma cor distintiva de unidades no Exército Português. A partir de 1831, com o 2º Reinado, a Regência e D. Pedro II, o Exército Imperial Brasileiro separa-se, de facto, da carga visual portuguesa que mantivera durante o 1º Reinado. Mercê das alianças estratégicas com a Inglaterra e outros países da Europa que viam os portos do Brasil como um mercado em crescimento no Atlântico Sul, com relativa estabilidade política, pesem as revoltas dos Farrapos em 1836/1837 e com a particularidade de ser a única Monarquia da América Latina (com a exceção do efémero Império Mexicano e do fim de Maximiliano, em 1867, fuzilado às ordens de Juárez em Quétaro), tal viria a ser determinante para que o Exército Brasileiro seguisse o caminho de outros países, incluindo Portugal. Esse caminho era o da influência das grandes potências dominantes em termos estratégicos e militares. Assim, o Exército Brasileiro irá, no início do 2º Reinado, vestir as suas tropas de linha, como já dito, compostas maioritariamente por Batalhões de Caçadores a Pé, e também montados, num misto entre o figurino inglês e francês. Ao contrário dos Caçadores Portugueses, cujos uniformes castanhos eram a sua imagem de marca, desde 1809 e até 1892, os Brasileiros optaram pelo verde, cor usada pela Rifle Brigade inglesa. O próprio desenho das barretinas brasileiras, em topo de sino, segue o modelo britânico, facto atestado na História Militar do Brasil, de Gustavo Barroso. Paralelamente, em Portugal, com o fim da Guerra Civil de 1828-1834, e com o novo Plano de Uniformes, típico do período que era o auge do Romantismo. Este Plano vai também romper com os antigos planos de 1815, trazendo, tal como no Brasil, o Exército Português para a aparência e estilo inglês de 1830. Assim, em ambos lados do Atlântico, sem aparente interferência mútua, as influências ditadas pelos estilos estrangeiros seguem em paralelo (tal como indicam as setas da apresentação) e adoção de estilos em figurinos militares devem-se a vários fatores. Um, a influência económica e estratégica sobre o Estado – note-se que tanto em Portugal como no Brasil, entre 1810 e 1850, a arma padrão era o mosquete de pederneira para Infantaria Brown Bess, já com eventuais modificações para os sistemas mais modernos de percussão. Existiam versões mais curtas para Infantaria ligeira e caçadores, e ainda a carabina estriada Baker, também de pederneira. Esta foi largamente usada em Portugal e inclusive tendo tido vários exemplares convertidos para percussão no Arsenal Real do Exército, em Portugal.

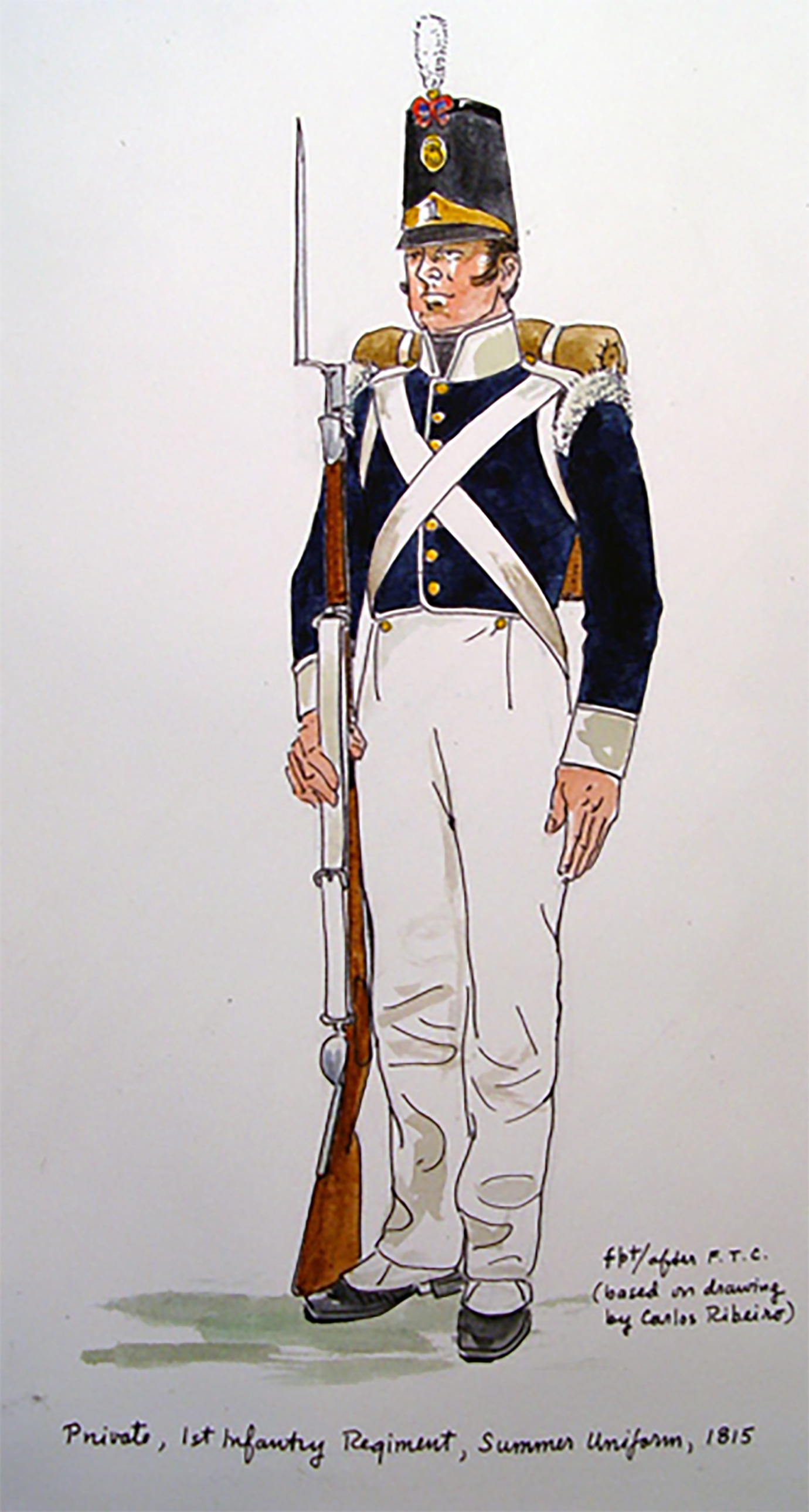

Figura 4 – Praça de Infantaria 1, em 1815.

Foto cedida por René Chartrand

Em termos militares, o período que se segue a 1815 vai remeter os exércitos europeus a ações de segurança ou intervenções de carácter interno ou em territórios de influência. Temos o exército francês a intervir em Espanha, o exército austríaco a ocupar a Itália e a reprimir os levantamentos de 1848, em Budapeste, Praga e Viena. Os exércitos russo e prussiano intervêm na Polónia, em 1831, e na Hungria, em 1848 (Cf. Mollo, 1972, p. 132). Em Portugal, a situação não era menos calma. Dez anos antes, saíra-se de uma prolongada guerra civil (1828-1834), que arruinara o país e o deixara endividado a boa parte da Europa. Afastada a ameaça do absolutismo miguelista, confrontam-se agora as fações liberais, divididas entre a esquerda dura dos seguidores da Constituição de 1820 e a direita cartista, que defende precisamente a Carta Constitucional, que tinha origem na que havia sido outorgada por D. Pedro em 1826 (Cf. Bebiano, in “História de Portugal”, Mattoso, 1993, pp. 260-261).

O exército regular estava altamente politizado, dividido em várias fações, e era secundado por inúmeros batalhões de voluntários, herdeiros das antigas milícias e ordenanças e as Guardas Nacionais. Contudo, o carácter rural destas fora substituída pela componente profundamente burguesa dos referidos batalhões da Guarda Nacional e de voluntários. Estes batalhões, para além da instabilidade política, eram de duvidoso valor militar, não passando de um pretexto para uma certa burguesia envergar um uniforme, de preferência vistoso, e para transportar um mosquete e uma baioneta. Tornara-se numa espécie de prémio pelo papel fundamental na implantação do liberalismo, não diferindo das inúmeras guardas burguesas que surgiram por toda a Europa. E como algumas dessas guardas, perdiam muitas vezes o entusiasmo quando enfrentadas com tropas regulares, não restando outra solução senão voltar a entregar o mosquete e volver a casa.

Para se ter uma ideia da proliferação destas unidades de voluntários, refira-se que, entre 26 de Dezembro de 1840 e 14 de Fevereiro de 1850, as Ordens do Exército (O.E.) registam oitenta e cinco batalhões e companhias de voluntários de infantaria, cavalaria e artilharia, e deste número destacam-se vinte e nove batalhões de caçadores (Cf. Brito, in “LAMMP”, 1988, pp. 18-19). Para um país pequeno como Portugal, esta quantidade inusitada de unidades era flutuante, sendo os batalhões e companhias convocados e desmobilizados conforme a situação política do momento, as mobilizações são intensas entre 1840-1841, no período que antecede o golpe de Fevereiro de 1842, e depois, em 1846-1847, com o deflagrar da Guerra Civil da Patuleia. É de notar a proficuidade de batalhões ou companhias de caçadores, vinte e nove num total das já referidas oitenta e cinco unidades. É compreensível, dado o sentido de elite que este uniforme conferia ao seu usuário, mesmo que o seu desempenho militar não condissesse com o garbo da farda. Os uniformes de caçadores continuavam, na década de 1840, a manter as características básicas que o tornavam tão solicitado por muitas unidades de voluntários. Assim, mantinha o castanho pinhão como cor geral para todas as peças do uniforme, facto que iria perdurar desde 1806 até, praticamente, ao Plano de Uniformes de 1911. No início da referida década, o padrão geral do uniforme de caçadores continuava a derivar do Plano de 1834 e assim irá permanecer até 1848. Mas, no Brasil, e durante todo o século XIX, os Corpos de Caçadores eram a espinha dorsal da Infantaria Imperial Brasileira, na proporção inversa do número de unidades, comparativamente a Portugal. A própria natureza do território, dos efetivos mobilizados em 1ª linha e voluntários seria também um factor decisivo para a doutrina brasileira em assentar o grosso das tropas a pé como infantaria ligeira e não na escola das massas de homens em colunas densas a avançar em campo aberto. O Brasil e as suas fronteiras não propiciavam a tal. O fator humano, assente em efetivos recrutados no meio rural, muitos deles habituados a uma dura vida de roça e sertão, não seriam muito dados a uma doutrina ainda napoleónica de embates diretos, mas sim de deslocações e combates em ordem dispersa. Talvez a exceção tenha sido a Guerra do Paraguai, de 1866.

Figura 5 – Caçadores do Exército Português.

Gravura de Alfred Knotel

Em Portugal, à mercê da constante agitação militar e política, aliada a uma sempre eterna crise económica, não permitira grandes inovações em termos uniformológicos, e mesmo com o plano de 1848, ainda não se verificará a introdução da grande novidade europeia, a túnica. Esta peça de vestuário, tanto em termos civis como militares, é uma quebra com os velhos arquétipos, herdados do período napoleónico. Mas aqui a política não interfere com os estilos, a túnica é introduzida tanto por um poder absoluto, a Prússia (1843), como pela fonte de todos os liberalismos da Europa, a França (1845). O outro grande poder europeu, a Inglaterra, irá para a Crimeia (1854) com uniformes pouco mais evoluídos do que os que tinha usado em Waterloo, em 1815. Portugal tem tendência para acompanhar a Inglaterra neste conservadorismo estilístico e mesmo tecnológico. Citemos António José Telo: começa-se a constatar uma regra em relação a Portugal, confirmada na evolução até fins do século: as inovações tecnológicas vêm do exterior – como seria de esperar –, surgem a partir da Inglaterra e chegam com um pequeno atraso de cinco a dez anos em relação a este país, mas com um atraso de quase vinte anos em relação aos poderes europeus que primeiro as introduzem. (Cf. Telo, 1994, p.139). Pensamos que este conceito se aplica à questão uniformológica em Portugal, a partir do Plano de Uniformes de 1848, e como se irá constatar, a uma parte do Plano de Uniformes de 1856.

As décadas de 1840 e 1850, em termos militares e nos dois lados do Atlântico, representam igualmente a entrada num período de transição e de profunda evolução tecnológica. Em toda a Europa, nos Estados Unidos e na América Latina, as estruturas militares saem dos velhos arquétipos napoleónicos, e progridem para os exércitos da segunda metade do séc. XIX, profundamente nacionalistas, eficientes, e que competem na introdução de novos sistemas de armamento, com particular ênfase nas armas portáteis de infantaria e na artilharia.

Até 1850, a maioria dos exércitos europeus e das Américas, operava armas de percussão de alma lisa e de avancarga, que em termos de alcance e precisão pouco diferiam das antigas armas de fecho de sílex também de carregar pela boca do cano, não permitindo um alcance efetivo superior a 100 metros. Mas o sistema de percussão era muito mais eficaz quanto à ignição do disparo, ao contrário da pederneira que em tempo húmido falhava com frequência, para além do rápido desgaste das pedras de sílex. Tal acontecia porque o fecho de pederneira, pela ação da pedra de sílex do percutor contra a chapa da caçoleta provocando uma faísca, atuando exposto ao ar e seus elementos, além da demorada ignição deste sistema e do desgaste da própria pedra de sílex ao fim de cerca de trinta disparos. A introdução dos detonantes compostos, principalmente fulminato de mercúrio, adaptados a pequenas cápsulas de cobre ou latão vão constituir a principal evolução do armamento ligeiro a partir de 1830-1840, permitindo disparos instantâneos e já não sujeitos às condições climatéricas. O próprio fecho simplifica-se, bastando um percutor sem pedra que vai chocar contra a cápsula fulminante inserta na chaminé da câmara de disparo. Este é o padrão dos sistemas de percussão, exceto alguns casos exóticos como o sistema austríaco Ausgustin, que para percutir uma simples cápsula servia-se de um fecho de pederneira alterado, no que aparentemente era uma solução rápida e económica.

Tendo estas primeiras armas de percussão canos de alma lisa, destinavam-se, sobretudo, ao tiro coletivo de infantaria e á defesa pessoal dos elementos da cavalaria e da artilharia. Até à generalização das armas estriadas na década de 1850, o armamento de alma lisa estava associado às densas colunas cerradas de infantaria, que após uma ou duas descargas de fuzilaria, a distâncias por vezes inferiores a 50 metros, carregava à baioneta sobre o inimigo. Consequentemente, a carência de precisão das armas de alma lisa era compensada pelo efeito de massa da infantaria, da cavalaria e da indispensável cobertura do fogo de artilharia, nesta altura ainda com peças sem estriamento e de avancarga.

Portugal, neste processo acompanha a Inglaterra, país conservador e lento a aceitar transformações bruscas, que inicia a sua renovação tecnológica militar com atraso em relação à França e à Prússia, e por razões de paralelismo, este princípio também se poderá aplicar ao Exército Imperial do Brasil.

Já desde meados de 1830 que a França introduzia os novos sistemas de ignição por percussão no armamento ligeiro. A infantaria, a cavalaria e os artilheiros viam assim substituídos os seus mosquetes de fecho de pederneira por novos sistemas mais fiáveis e seguros. Generaliza-se o raiamento das almas dos canos dos fuzis e pistolas, aumentando drasticamente o alcance e a precisão, modificando 200 anos de comportamentos de batalha em campo aberto. Algumas unidades de chasseurs franceses partirão para as últimas etapas da conquista da Argélia (1837-1838) com antigos mosquetes de pederneira já convertidos para percussão, os Model 1822 T (Transformeé).

Na Prússia, Joachim Von Dreyse aperfeiçoa um fuzil avançado para a época (1841), com cano raiado, de retrocarga e cartucho combustível, accionado por um obturador de ferrolho com percutor de agulha. Este atravessava o cartucho, deflagrando o fulminante colocado atrás do projéctil e provocando o disparo. As desvantagens desta arma consistiam na relativa fragilidade da agulha percutora e na fuga de gases entre o obturador e a câmara de disparo, o que não impedia que a arma tivesse um alcance efectivo de 550 metros, dez vezes superior ao de um mosquete de cano de alma lisa. O exército prussiano adopta este fuzil em 1841, época em que uma grande parte dos exércitos europeus ainda usa mosquetes de fechos de pederneira, exércitos como o português e o britânico. Aqui, é de salientar o interesse e adoção em pequenas quantidades desta arma pelo Exército do Brasil, em coexistência com velhos modelos de pederneira e vários modelos de percussão, entre exemplares belgas ou franceses, tipo à La Tige.

A Inglaterra, só em 1842 inicia uma gradual substituição dos seus antigos Brown Bess, mosquete de pederneira que, desde 1735, se mantinha em serviço no exército britânico, tendo sofrido poucas alterações durante 110 anos. Introduz o Mod. 1842 de percussão que mantinha ainda o cano de alma lisa, refletindo ainda velhas atitudes perante campos de batalha que já nada tinham a ver com Waterloo, facto que virá a ser atestado na Crimeia, entre 1853 e 1855.

Portugal não substitui as suas Brown Bess e outros modelos de pederneira por armas novas, como fizera a Inglaterra com os já referidos Mod. 1842. Teria sido por razões económicas e devido à constante instabilidade política dos primeiros 50 anos do séc. XIX português que levaria à morosidade do processo de transição. Temos assim o aproveitamento dos velhos materiais de fecho de sílex e cano de alma lisa, tanto do padrão portuguez como do padrão inglez. Ao padrão português corresponderiam armas fabricadas, principalmente, no Arsenal Real do Exército em Lisboa, sendo o padrão inglês sinónimo dos lotes das Brown Bess e provavelmente mais alguns modelos como a carabina estriada Baker, a carabina de cavalaria Paget e muitos modelos de pistola com marcação Tower.

Figura 6 – Mosquete de Pederneira Brown Bess India Pattern.

Foto: Jaime Regalado/Museu Militar do Porto

Figura 7 – Espingarda Brown Bess, pormenor das fecharias do sistema de pederneira e em que o sílex e o mordente de chumbo não estão colocados.

Foto: Jaime Regalado/Museu Militar do Porto

Classificação: | Espingarda/Mosquete |

Designação: | Espingarda de Infantaria |

Marca: | Tower GR |

Fabricante: | Vários não especificados |

País de origem: | Inglaterra/Portugal Arsenal Real do Exército |

Modelo: | Índia Pattern |

Ano de fabrico: | 1804 – 1842 |

Calibre: | (.75”) 19 mm |

Carregamento: | Pela boca |

Sistema de ignição: | Fecho de pederneira |

Carregador: | Vareta manual |

Cano: | Cilíndrico |

Comprimento do cano: | 990 mm |

Número de estrias: | Alma lisa |

Velocidade Inicial: | 274 m/s |

Alça: | Inexistente |

Aparelho de pontaria | Ausente |

Comprimento total: | 139 cm |

Peso: | 4.42 Kg (sem baioneta) |

Gravações na platina direita: | Tower GR Coroa Real Encimada pela Cruz. A marca (Coroa Real) está por baixo da caçoleta, o que significa que é propriedade do Estado1 |

Figura 8 – Pormenor da fecharia de pederneira da Carabina estriada de Pederneira.

Modelo Baker (réplica).

Foto: Sérgio Veludo/Coleção Particular

Classificação: (dos modelos originais) | Carabina Estriada |

Designação: | Espingarda/Carabina de Caçadores |

Marca: | Tower GR (na platina da réplica) |

Fabricante: | Vários, sobretudo o Arsenal Real de Londres |

País de origem no modelo original: | Inglaterra |

Modelo: | Pattern 1800 Infantry Rifle |

Ano de fabrico: | 1800 – 1837 |

Calibre: | (0.62,5”)15.9 mm |

Carregamento: | Pela boca |

Sistema de Ignição | Fecho de pederneira |

Carregador: | Vareta manual |

Cano: | Cilíndrico |

Comprimento do cano: | 762 mm |

Número de estrias: | 8 estrias |

Velocidade Inicial: | 300 m/s |

Alça: | De livrete, em ferro |

Ponto de mira: | De ferro, fundido no cano. |

Comprimento total: | 116 cm |

Peso: | 4.08 Kg (sem baioneta) |

Gravações na platina direita: | Tower GR (na rélica) |

Figura 9 – Carabina de Cavalaria.

Foto: Jaime Regalado/Museu Militar do Porto

Classificação: | Carabina |

Designação: | Carabina de Cavalaria Ligeira |

Marca: | Tower |

Fabricante: | Vários não especificados |

País de origem: | Inglaterra/Portugal – Arsenal Real do Exército |

Modelo: | Light Dragoon |

Ano de fabrico: | 1804 – 1815 |

Calibre: | 17 mm |

Carregamento: | Pela boca |

Sistema de ignição: | Fecho de pederneira |

Carregador: | Vareta basculante |

Cano: | Cilíndrico |

Comprimento do cano: | 570 mm |

Número de estrias: | Alma lisa |

Velocidade Inicial: | N/d |

Alça: | Inexistente |

Ponto de mira: | Inexistente |

Comprimento total: | 900 cm |

Peso: | 3,40 Kg |

Gravações na platina direita: | Tower; Cifra coroada do Rei Jorge III de Inglaterra, posteriormente apagada2 |

Em 1841, já se verificava a presença de armas de percussão no Exército Português, pela mão do encarregado de negócios português em Bruxelas. Foi testada sem êxito, sugerindo-se que se transformassem antigos modelos de pederneira com base no sistema belga. Os resultados foram suficientemente positivos para se chegar a equipar o Batalhão de Caçadores Nº 2, em 1842, o Regimento de Infantaria Nº 16, em 1844, e o Regimento de Granadeiros da Rainha, em 1846. No entanto, diversos acidentes nos exercícios de tiro, provocando alguns ferimentos graves, retiraram a confiança das tropas neste sistema. Assim, ao fim de 1500 armas já convertidas, chegada a guerra da Patuleia, aquelas são recolhidas aos arsenais e redistribuídas armas de pederneira. Os 1.500 exemplares acabariam por ser adotados pela Marinha de Guerra Portuguesa, com algumas modificações, para dotar o seu Batalhão Naval. O processo, retomado em 1850, acabou por ser moroso e difícil, até se generalizar este sistema, em meados daquela década (Cf. Regalado, Jaime A.; “Da pederneira à percussão”, In Boletim da Sociedade Portuguesa de Armas Antigas, volvi, Nº I, Julho de 1997, pp. 31-50). Um dado interessante sobre os custos dos dois tipos de armamento pode ser encontrado na O.E. nº 3, de 23 de Janeiro de 1845. Este documento pode encontrar-se na Collecção Systematica das Ordens do Exercito desde 1809 até 1858, publicada em Lisboa, em 1860, e consiste num tabelamento geral dos artigos que compunham o armamento e equipamento dos corpos de exército. Na pág. 454 vem referido o preço de uma espingarda de pederneira (9$100), e logo de seguida o custo, curiosamente mais baixo (7$140), de uma espingarda de percussão usada. Uma das explicações para estes custos residiria no facto de que o Arsenal Real do Exército fabricou armas de pederneira até data tardia, como o demonstra a existência de pistolas de pederneira datadas de 1846 e fabricadas no referido arsenal, e, por qualquer razão desconhecida, estar-se-ia a converter para percussão armas de lotes mais antigos. Outro argumento poderia residir no conservadorismo natural de algumas altas patentes militares, aos quais lhes repugnaria ordenar a transformação de armas de fecho de sílex novas em folha, para um sistema novo e aparentemente complicado. Estes, como alguns outros generais europeus, teriam alegado que as rudes mãos dos soldados de infantaria não teriam a sensibilidade necessária para manusear as pequenas cápsulas fulminantes dos fechos de percussão.

Outro documento mais recente, o Catálogo do Museu de Artilharia, hoje Museu Militar de Lisboa, e editado em 1922, refere inúmeras vezes armas de fecho de sílex convertidas em percussão, com datações que variam entre 1842 e 1851.

No Brasil segue-se igualmente este trajeto, mas e como já mencionado antes, com a surpreendente adoção, na década de 1850 e em pequena quantidade, de uma arma revolucionária, o fuzil de agulha Dreyse, de fabrico prussiano/alemão, com um inovador sistema de retrocarga de ferrolho. Revolucionária, mas não isenta de problemas, pois a agulha percutora atravessava todo o cartucho até embater na cápsula fulminante, o que ao fim de cerca de 20 a 30 disparos obrigava à troca da agulha. Esta espingarda foi distribuída a vários corpos de infantaria do Exército Imperial, mas usada com alguma relutância, até porque também perdia precisão, apesar da aparente rapidez de tiro.

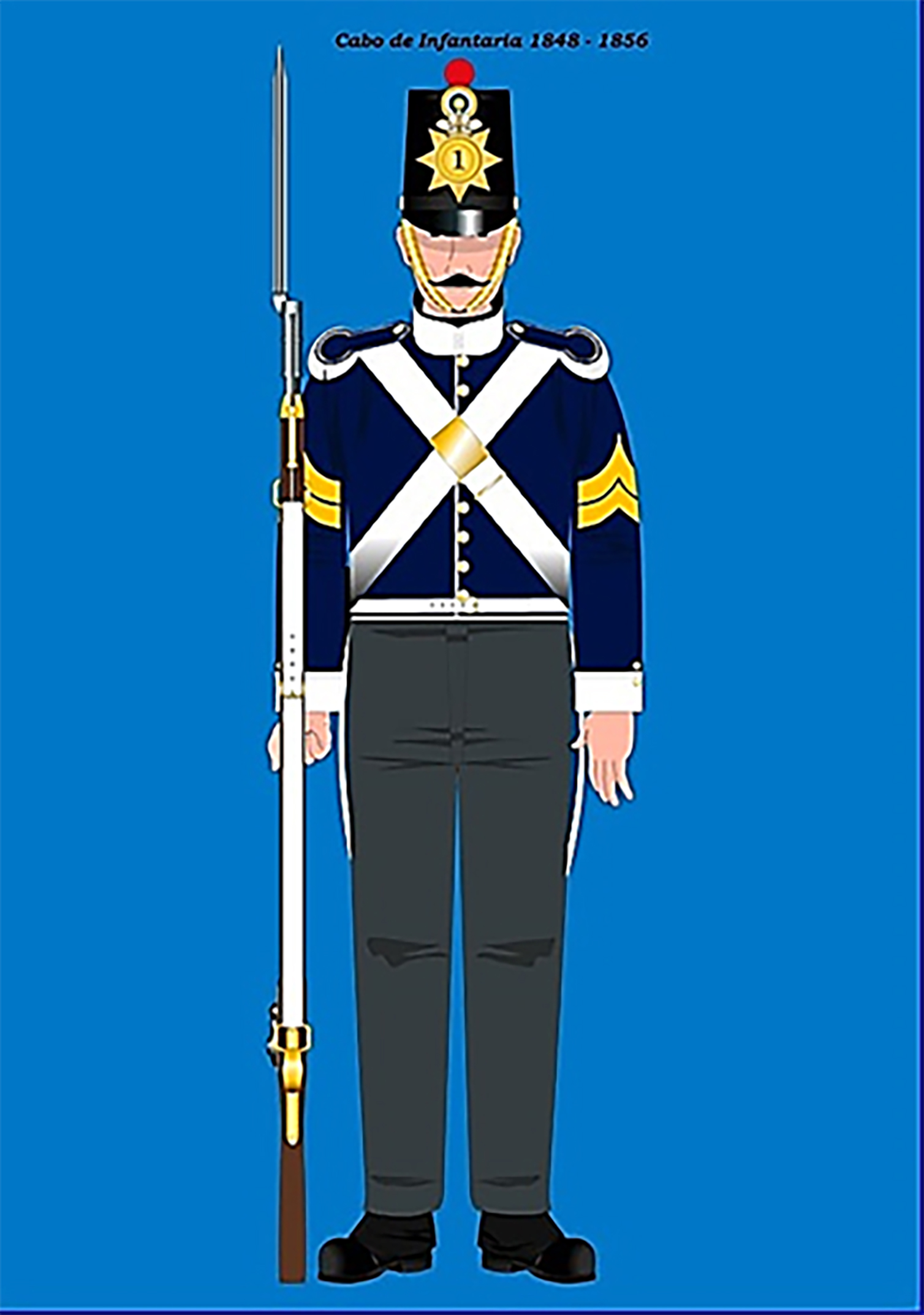

Retornando ao jogo das aparências e realidades, em 1848, enquanto o Brasil ainda permanece com alguma influência inglesa, surgindo lentamente o ideário francês, o novo Plano de Uniformes do Exército Português rompe com o dispendioso e vistoso figurino de 1834 e muda radicalmente para o estilo francês, sobretudo, pela mudança para as barretinas troncónicas, praticamente copiadas do modelo de Infanterie de 1845. Razões de economia são o argumento que é evocado no preâmbulo do Plano de Uniformes de 5 de Outubro de 1848, pois o material de guerra continua a ser de modelo inglês, seja importado ou fabricado no Arsenal Real do Exército.

Figura 10 – Plano de Uniformes de 1848.

Infogravura do autor

Já o Exército Imperial Brasileiro, inicialmente com um pequeno efetivo de tropas regulares, que não excedia os 18000 homens, assentava a sua capacidade militar numa criação ainda de D. Pedro I, a Guarda Nacional, que substituía as antigas estruturas de 2ª linha do período colonial e do reino unido, que eram as milícias e ordenanças. Portugal também irá ter os seus Batalhões Nacionais e Guardas Nacionais até 1851 e ao início da Regeneração. O Brasil mobilizava também outros corpos, como os Voluntários da Pátria, cuja aparência ia desde o seguir dos figurinos regulamentares do exército de linha até vestuário civil, onde aplicavam distintivos que identificavam os efetivos com estes corpos.

Entretanto, toda a Europa se rearmava, enquanto que nos Estados Unidos rebentara a Guerra da Secessão, entre os estados industrializados e livres do Norte e os estados confederados rurais e esclavagistas. O que fora prenunciado na Crimeia, em 1854, acerca da evolução do armamento, ficaria definitivamente provado nos campos de batalha americanos como Bull Run, Antietam, Chickamauga, ou Gettysburg. As batalhas transformaram-se em carnificinas, onde as fileiras cerradas de infantaria se massacravam a distâncias cada vez maiores, graças aos fuzis Springfield e de outros inúmeros modelos, tendo em comum o raiamento. Surgiram as primeiras carabinas de repetição Spencer e os revolveres vulgarizaram-se. Também a metralhadora faz a sua primeira aparição, operando através da repetição mecânica, conforme o fazia a potente Gatling, fenómeno que se estendeu aos conflitos da América Latina, como Guerra do Paraguai ou as Guerras da Triplíce Aliança.

Os exércitos são agora deslocados em massa através da via férrea. A arte da guerra havia começado a mudar e os campos de batalha alargam-se no sentido tático e estratégico. Apesar das diferenças ideológicas e económicas que levaram os Estados Unidos à Guerra Civil de 1861-1864, algo havia de comum entre os dois exércitos adversários, ambos seguiram fortemente o figurino militar francês, o mais proeminente da época. Em ambos os lados, as tropas usaram profusamente os bonés, tipo képi à francesa. De um lado, o azul escuro da União, do outro, o cinzento dos estados confederados, substanciavam-se nas túnicas e casacos dos exércitos regulares, apesar das inúmeras unidades de milícias se uniformizarem das maneiras mais excêntricas, principalmente do lado da União, refletindo, sobretudo, as culturas europeias dos emigrantes que eram a sua força de trabalho e também de guerra. Irão surgir bastantes regimentos de zouaves, cuja aparência era similar às congéneres francesas surgidas durante a invasão da Argélia (1830-1840), ou mesmo regimentos com calças ou kilts em tartan, símbolos dos emigrantes escoceses, embora seria a Irish Brigade, apesar de usar o vulgar uniforme de ordenança, que se irá cobrir de glória durante numerosas campanhas da Guerra Civil. No campo confederado, o exotismo não seria levado tão longe, limitando-se aos uniformes cinzentos e acastanhados e, posteriormente, a uma amálgama mista de fardamentos e vestuário civil, conforme os bloqueios e as sucessivas quebras de logística, obrigam as tropas a uniformizarem-se quase ao nível do improviso. E aqui também o espectro dos exércitos latinos americanos, e do brasileiro em particular, não forma exceção, e a descrição dos caracteres vestimentários seria uma replicação do caso referido quanto aos Estados Unidos e a Confederação na Guerra Civil Americana.

Na Europa, após a Crimeia e a unificação da Itália, os ventos de guerra continuavam a crescer. A Áustria e a Prússia medem-se sob o olhar atento da potência mais representativa da época, a França. A Dinamarca está sob a mira do crescente poder militar prussiano, cujos mentores, Bismarck e Von Moltke, disputavam a posse do Schleswig-Holstein ao pequeno país do Mar do Norte. Mesmo a Espanha erguia uma sombra ameaçadora sobre Portugal, dada a instabilidade política que pronunciava uma nova guerra civil entre liberais e carlistas, que viria a eclodir em 1872, após todas as fações se terem rearmado da melhor maneira possível. A nossa proximidade geográfica tornava-nos vulneráveis a qualquer rebate deste conflito (Cf. “História de las Fuerzas Armadas”, vol. 1, Ediciones Palafox, Editorial Planeta, Zaragoza, Barcelona, 1983, pp. 204-211).

Desde 1859 que era incontestável que a França era a principal potência militar, mesmo a nível mundial. Os múltiplos regimentos criados com a invasão da Argélia, os zouaves, os spahis, chasseurs d’Afrique, etc., excitariam a imaginação do mundo inteiro, e influenciando toda a moda militar. Nesse ano, Napoleão III, pleno de ardor belicoso, vai em auxílio do Piemonte e da Sardenha, após a Áustria ter enviado um ultimato a Camilo de Cavour e acabando por invadir a Itália. Apesar da confusa mobilização do exército em França, tal não vai impedir que o soldado francês se cubra de glória em Montebelo, Turbigo, Magenta e Solferino. As vitórias francesas, mais do que preparadas em termos táticos, foram ganhas por furiosas cargas à baioneta, dignas do velho exército bonapartista. A paz de Zurique põe termo à guerra entre a França e a Áustria, o que não impede que os italianos, graças a Garibaldi e aos seus camisas vermelhas, proclamem Victor Emanuel II, rei de Itália, em 1861. O exército francês vai revestir-se de uma aparência de invencibilidade perante o mundo, donde inúmeros países grandes e pequenos, entre os quais Portugal e Brasil, irão querer imitar o modelo. Aparência enganosa, pois Napoleão III irá enveredar pela desastrosa aventura no México, acabando derrotado pela energia de Benito Juarez e tendo como um dos resultados o fuzilamento do infeliz Maximiliano da Áustria, pretendente ao trono mexicano, sonhado pelo imperador francês. É também no México que a Legião Estrangeira se torna lendária. Em Camerone, o 1º Batalhão da Légion Etrangére resiste até ao último homem perante um muito superior número de tropas juaristas (Cf. Funcken, Liliane et Fred – “Le costume et les armes des soldats de tous les temps”, 1967, Casterman, Paris, pp. 64-67)

Durante o início da década de 1860, a Prússia, decidida a impor a sua hegemonia sobre os restantes estados alemães, vai organizar meticulosamente um exército disciplinado, bem equipado e armado, enquadrado por oficiais jovens e extremamente nacionalistas, e mobilizando todos os recursos da nação. Para além da espingarda de agulha e obturador deslizante, de modelo Dreyse, a artilharia prussiana equipa-se com o novo canhão de tiro rápido e de carregar pela culatra, saído das fábricas do famoso industrial Krupp. É esta máquina de guerra, herdeira do espírito de Frederico, o Grande, que vai esmagar o exército austríaco em Sadowa, a 3 de Julho de 1866, em território da hoje República Checa (Cf idem, p. 66).

O exemplar de Fevereiro de 1862 da Revista Militar (nº 3, de 15 de Fevereiro de 1862) volta a ser palco de um artigo de Cunha Vianna sobre os uniformes do Exército Português “Tratar de uniformes como em Paris, se trata das modas, é reduzir uma questão importante às mesquinhas proporções de um desenho mais ou menos agradável à vista, acompanhado de observações que no mez seguinte variam com a estação”, era uma das afirmações de Cunha Vianna, e que acabava por retratar, em parte, os planos de 1834, 1848 e 1856, no que dizia respeito às óbvias adoções de figurinos britânicos e posteriormente franceses.

A questão dos uniformes haveria de se prender inevitavelmente com os aspetos económicos da administração militar, assim como com a organização do exército, havendo que ter em consideração a natureza, geografia e sistema climático do país, a população, os seus meios de defesa e a sua capacidade de levar a cabo uma campanha.

São estes conceitos que o autor do artigo não vê aplicados aos planos de uniformes, apontando um pensamento (que 23 anos mais tarde se viria a concretizar no plano de uniformes de 1885), quando afirmava que na hipótese de se fardar o exército, integralmente à maneira prussiana, sistema adotado ao clima e condições do Norte da Europa, o nosso soldado meridional dificilmente suportaria os uniformes e atavios, dado o clima português.

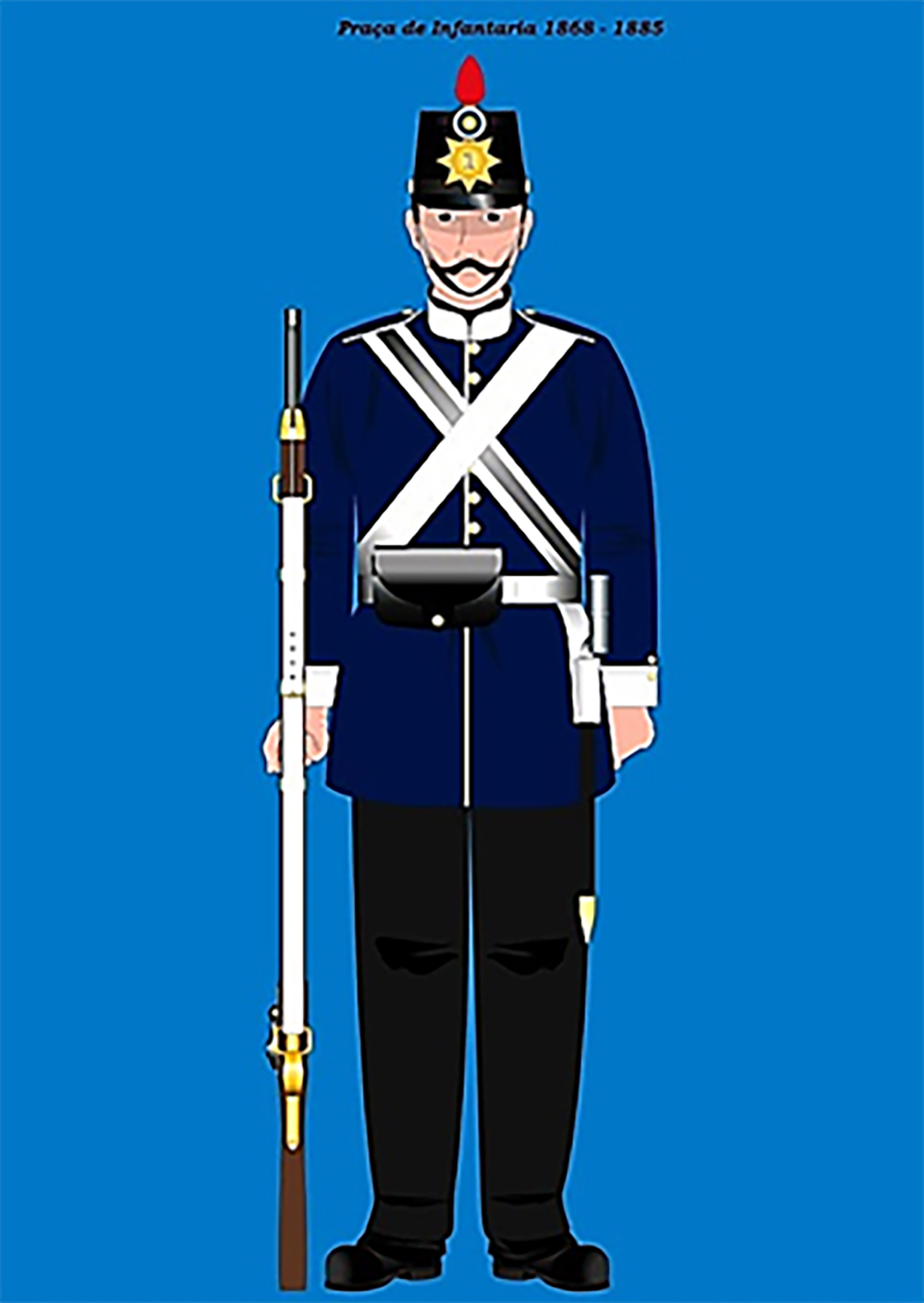

O período de 1856 a 1866 consolida no Brasil o figurino francês que, desde a intervenção na Argélia de 1830, se havia imposto pela sua ligeireza e simultânea panache corporizada nos quépis, túnicas redondas e correames de suspensão, impunha desde a Europa, aos Estados Unidos da América na sua Guerra Civil e na América Latina. O Brasil não foi exceção e melhor do que as ilustrações de Washt Rodrigues, é o quadro de Pedro Américo, A Batalha do Avaí, onde esta tipologia francesa é por demais evidente. Mas também em Portugal se havia seguido esta linha estética e funcional, depois de 1848, em 1856, introduzindo a túnica longa e em 1868, com decretos que impuseram uma aparência, quase padronizada deste gosto vestimentário. O soldado português de 1868 e o brasileiro de 1866 já em quase nada diferiam, a não ser no armamento de infantaria e mesmo de cavalaria e artilharia.

Figura 11 – Exército Imperial Brasileiro (1866-1870).

Gravura de Washt Rodrigues

Figura 12 – Exército Português (1868-1885).

Infogravura do Autor

Em Portugal continuava-se a importar e a seguir os modelos britânicos com a adoção das espingardas estriadas de percussão Enfield P53, ou M/1859 e das suas variantes para Caçadores, e em 1866 foram fornecidas Espingardas, Carabinas e Pistolas de retrocarga e monotiro Westley Richards, que estariam em serviço até à década de 1870, suplementadas e substituídas pelo sistema de retrocarga Snider M/1874.

Não só os uniformes, mas também o armamento despertava questões numa época de grande evolução tecnológica nesse campo. Uma dessas questões dizia respeito a como armar os oficiais de infantaria. Em meados da década de 1860, o revólver passara a ser a arma de autodefesa dos oficiais de muitos exércitos, como o dos Estados Unidos, com os seus Colts e Remington, os oficiais do exército britânico com os seus Beaumont-Adams e Tranter, ou os franceses com os modelos Lafeucheux ou Devisme. Em Portugal, esta situação parecia estar longe de ser resolvida, pois a espada regulamentar continuava a ser a única arma aprovada oficialmente para os graduados de infantaria, cavalaria ou artilharia. Mais um distintivo de comando, como os bastões hierárquicos dos séculos XVII-XVIII, a espada, espadim ou sabre, dificilmente desviaria um golpe de baioneta ou defende de uma arma carregada, especialmente no que dizia respeito aos oficiais de infantaria. Um oficial que se achasse isolado dos seus homens estaria completamente à mercê do inimigo.

Em Portugal, Celestino Soares, alferes de Infantaria 1, naturalmente um jovem oficial, defendia a rápida adoção do revólver como arma individual dos oficiais. Defendia ele que o pequeno tamanho da arma e das suas munições representavam um pequeno volume a adicionar ao uniforme. Sugeria o seu fornecimento à oficialidade, descontando o custo através de prestações nos seus salários.

Este oficial, ciente como o demonstrava acerca das inovações dos campos de batalha, referia a utilidade do uso de óculos de longo alcance ou binóculos por parte dos oficiais superiores regimentais, de brigada ou divisionário. O aumento do alcance da artilharia e das armas portáteis assim o exigia, pois o contacto entre tropas adversárias começava a fazer-se a distâncias cada vez maiores (Cf. Revista Militar, Tomo XVI, Lisboa, Typographia Universal, 1864, pp. 565-566).

O alferes Celestino Soares volta a redigir novo artigo para a Revista Militar, já em 1865, e desta vez sobre uniformes. A propósito de boatos que correriam sobre mudança de uniformes, o que se viria a verificar em 1868-1869, voltava a haver a necessidade de se falar nessa questão, temendo-se nova implementação de fardamentos sem a necessária racionalização de sistema.

Como já Cunha Vianna e Luiz Pimentel haviam referido em anos anteriores, e aqui abordado, o articulista pôs a tónica sobre questões fundamentais surgidas a partir do uniforme de 1856. Segundo ele, o vestuário do soldado deveria ser barato, duradoiro, elegante, próprio para a paz e para a guerra, cómodo e higiénico, coisas que pareciam alheias aos uniformes do plano de 1856. Aponta, inicialmente, a má qualidade das jaquetas, caras e de manutenção e lavagens difíceis, dado os maus panos azuis ferrete e saragoça usados na sua confeção.

É-nos devido a esse fator, testemunhado que pareceria impensável num exército moderno, como a jaqueta era dispendiosa e de desgaste fácil, o soldado para a poupar andaria frequentemente de ceroulas e camisa. Além da péssima aparência, com evidentes reflexos na moral e na disciplina, tornava-se pouco higiénico e suscetível de tornar o soldado vulnerável a doenças sazonais.

Como aqui se pode constatar, a jaqueta branca teve uma vida efémera permanecendo os modelos confecionados nos tecidos tradicionais. Muita da argumentação para esta medida viria dos comandantes das unidades que alegavam que a jaqueta branca, decretada na época somente para uso interno dos quartéis, deixando todo o restante serviço para ser executado com o casaco, não deixaria este decente para as paradas. Acabando a situação por ficar na mesma, ou seja, com o casaco reservado para uso em 3 ou 4 vezes durante o ano, a jaqueta continuou a ser o vestuário para todos os serviços. Chegava o soldado a ter uma jaqueta para quartel, outra para serviço, e outra para passeio, sendo que cada uma das peças deveria durar quinze meses, segundo o regulamento. Dado o intensivo uso, tal seria muito difícil de acontecer, acabando o soldado por ter que repor as peças antes do fim oficial da sua vida útil, fator aliado à referida má qualidade dos panos, sobretudo, o azul ferrete, segundo o autor.

Também o grande uniforme é duramente criticado, os factos inclusos no texto de Celestino Soares são igualmente úteis para nos fornecer alguns dados sobre as dimensões e peso da barretina do modelo de 1848-1856.

Afirmava-se que a barretina não era leve nem elegante, pesando sem ferragens 330 gramas, e com as ditas, 530 gramas, ou seja, meio quilo. Após isso, a descrição dos constituintes da peça, onde o penacho esférico era retratado como uma bola de lã volumosa com cerca de 7 cm de diâmetro, com núcleo de madeira, seguindo-se um laço recortado em folha de Flandres pintado com as cores nacionais (azul e branco), destinado ao soldado, porque para os oficiais e sargentos o laço era em fita de seda e assentava sobre um círculo dourado de 6 centímetros de diâmetro. Logo abaixo, seguia-se a chapa, o troféu de armas com o escudo nacional ao centro, medindo o conjunto 9 cm de largura por 11 cm de altura. Na parte inferior da chapa era aberto o número regimental, mas com dimensões muito reduzidas, tornando-o quase invisível.

Mas Celestino Soares não se ficou por aqui e continuou a dissecar alguns fatores de incómodo para o soldado. As alhetas das barretinas constituídas por duas carreiras de escamas de metal sobrepostas e aplicadas sobre uma tira de couro grosso. O calor, o suor e o pó levava a que o soldado as tirasse ou deitasse para a nuca. O próprio casco da barretina não tinha furos de ventilação, com os efeitos que se podem imaginar (Cf. Revista Militar, Tomo XVII, Lisboa, Typographia Universal, 1865, p. 494).

Situação similar provocaria a gravata de gorgorão preto de grandes dimensões, pouco higiénica, além de provocar pequenas doenças de pele. Tal levava à sua remoção pelas tropas quando em marcha. Os casacos são igualmente criticados por C. Soares: “os casacos actuaes podiam com vantagem soffrer algumas modificações. Deviam ter mais roda, e ser mais folgadas, ficando assim o soldado mais livre nos seus movimentos; as golas podem ser mais baixas, e deixam de ser de variadas cores, bem como os canhões e divisas. De facto, nada há de mais porco do que as golas canhões e divisas brancas ou amarelas que tem alguns corpos do exército; deve notar-se que o soldado não pode, como o official, mandar pôr guarnições destas cores” (Cf. idem, p. 457)

Finalmente, houve que atacar, como muitos outros, os capotes, “próprios para a Rússia”. Segundo o autor do artigo, seriam impróprios para os tempos frios e, sobretudo, chuvosos. Ensopavam-se facilmente, ficando pesados e rijos, levando alguns dias a secar.

Mais uma vez, Celestino Soares referiu a necessidade de dotar o oficial de infantaria com um revólver, pelas razões que estão descritas no ano anterior: “Não tendo pretensões a resolver um problema em cuja solução se acham

empenhadas summidades militares, taes como o marechal Bugeaud e coronel Carrion-Nisas, parece-me contudo, que a arma de fogo mais apropriada seria o rewolver; não tinha como a carabina, o inconveniente de incitar os officiaes a tomar parte no combate de outro modo que não fosse apenas pela direcção e correcção das pontarias, sendo ao mesmo tempo uma excelente arma para a defesa individual, pelo seu alcance, certeza e numero de tiros que apresenta; as munições são faceis de conduzir pelo seu pequeno volume e como o official não lançaria mão do rewolver senão em casos extremos o consumo de cartuchos seria pequeno” (Cf. Revista Militar, Tomo XVI, Typographia Universal, Lisboa, 1864, pp. 565-566).

A prenunciar as modificações que viriam a dar-se em 1868, quanto a todos os uniformes do exército, um articulista, cuja designação é somente Y, receando talvez identificar-se, dá-nos conta das discussões que envolviam a questão dos fardamentos: “Enquanto discutimos se a barretina francesa é mais bonita que a inglesa; se o capote russiano é mais taciturno que a levita espanhola; se o penacho pyramidal é mais vistoso que o espherico; na França d’onde importamos esta febre de instabilidade, há um redactor, Mr. Noirot, que clama contra as contínuas modificações nos uniformes do exército” (Revista Militar, Tomo XIX, Typographia Universal, Lisboa, 1867, p. 21). O képi francês cada vez mais se afigurava como a alternativa à velha barretina do plano de uniformes, até porque, em 1863, já era usado no Colégio Militar e no asilo dos filhos dos soldados.

Em 1866, o Exército Português adotara as suas primeiras armas de carregar pela culatra, as espingardas carabinas e pistola Westley-Richards, com sistema convencional de fulminante separado do cartucho e com culatra basculante no extremo inferior do cano (tipo monkey tail ou rabo de macaco), usando ainda o cartucho de papel. Para além da aquisição de 5.000 espingardas estriadas de antecarga Enfield, foram encomendadas 8.000 carabinas do referido sistema Richards e 2.000 clavinas (carabina de cavalaria). Para o municiamento foram requisitados 2 milhões de cartuchos embalados para as carabinas e quinhentos mil para as clavinas.

No Real Arsenal do Exército também se fabricaram seis baterias de montanha de 80 m/m, duas de campanha e três baterias de obuses de 120 m/m, num total de 66 bocas de fogo estriadas.

Para o equipamento das tropas foram adquiridas dez mil mochilas oleadas em Bruxelas (Cf. idem, p. 193).

Verificamos, assim, que apesar dos inúmeros problemas estruturais e de mentalidade com que se debatia o exército, existiam esforços constantes para o dotar com equipamentos modernos, em vista da máxima operacionalidade deste.

A 4 de Setembro de 1867, o tenente-coronel de artilharia A.F. de Sousa Pinto escrevia: “A Russia, tão fortemente armada desde a insurreição da Polónia, acaba de ordenar um novo recrutamento; e em quanto á Prussia, causa de toda esta agitação, todos vêem o que fez, armando-se até aos dentes: finalmente a França estuda a maneira de poder competir com a sua orgulhosa e temível antagonista. Está, pois, escrito na imprensa e nos factos a palavra guerra, e no coração de cada um o temor d’ella. O próprio imperador dos francezes, diz-nos que na atmosphera politica descobre pontos negros.

A política baseada em fundamentos pouco sólidos, dá este resultado; mas qual resultado dará a guerra é que ninguém pode prever” (Cf. idem, pp. 439-440).

Era dentro deste contexto que Portugal, mesmo como país periférico, se poderia ver repentinamente envolvido, se, como já referido anteriormente, a Espanha decidisse tomar alguma parte no conflito eminente, ou se esse despertasse tempestades políticas internas. O gradual rearmamento do exército português e a adoção clara do figurino francês para os uniformes a partir de 1868, demonstram que Portugal acreditava na invencibilidade da máquina militar de Napoleão III, e naquele momento a influência militar inglesa em relação ao Exército Português estava secundarizada, exceto na aquisição do armamento, que nos chegava em condições vantajosas.

No caso do Brasil, as forças reequipadas, treinadas e reorganizadas, baseadas em um país com ordem interna consolidada, puderam ser usadas como ferramenta da musculada diplomacia armada imperial, atuando no Teatro de Operações da Prata. Intervenções no Uruguai e Argentina em 1852-53, Uruguai em 1854 e 1856, Paraguai em 1854, novamente no Uruguai, em 1863, até o grande conflito da história brasileira, a Guerra do Paraguai, em 1864, mostram essa atuação. Para estas guerras, ao contrário do que tinha acontecido em conflitos anteriores, o Brasil estava preparado – pelo menos no que tange ao material bélico –, tendo o Exército Imperial espingardas raiadas de percussão do sistema Minié, de fabrico Belga, e também Enfields, semelhantes às portuguesas M/1859, em contraste com a maioria do exército paraguaio que alinhou com velhos mosquetes de pederneira Brown Bess, o que não obstava à sua conhecida galhardia.

No Brasil optar-se-iam também por modelos Belgas, como as espingardas e carabinas Comblain, de culatra de guilhotina, mas já no final da década de 1870, depois de inúmeras experiências e testes das Comissões do Exército Imperial, como refere Adler Homero de Castro, historiador militar brasileiro da atualidade. Esta reflexão aponta para, mais uma vez, a influência das potências vencedoras, ou seja, a prussianização generalizada dos exércitos a nível global. O Exército Português e o Brasileiro não foram exceção.

Em Portugal, esta prussianização evidencia-se, respetivamente, com o Plano de Uniformes de 1885 em que o capacete de tipo alemão e a mudança da cor azul para castanho dos uniformes da Infantaria, esbate a ténue barreira que separava estes dos Corpos de Caçadores. A isto se adicionou a rutura com a tradição do uso de armamento inglês e se optou pela adoção da espingarda de repetição, de sistema de ferrolho Steyr-Kropatschek 8mm e das suas variantes para Caçadores, Cavalaria e Artilharia, para além da tardia aquisição de revólveres Belgas Abadie 9,1mm, em 1876, com versões para Oficiais, Sargentos e Artilheiros. O soldado Português emulava o grande vencedor da Guerra Franco-Prussiana, a recém-formada Alemanha de Bismarck. Até a Artilharia havia adotado bocas de fogo de retrocarga Krupp, de aço, e passara a copiá-las no Arsenal Real do Exército. Estas cópias eram engenhosas, pois os canos eram em bronze comprimidos e apenas se importavam as culatras de aço alemãs, dando origem às bocas de fogo B.E. (Bronze Estriado), tanto a nível de peças de campanha como de posição. Os atrasos tecnológicos, de 10 a 15 anos, do Exército Português foram recuperados na década de 1880, conforme referia o Professor António José Telo no seu livro “Economia e Império”, de 1994. No Brasil, a tendência é a mesma, como o foi na Argentina, no Chile e noutros países da América do Sul. Também o Governo de D. Pedro II buscava a modernização dos sistemas de armamento ligeiro e de artilharia de campanha, tanto pelas lições retiradas da Guerra do Paraguai como com as guerras da Tríplice Aliança, mas com avanços e recuos que tardaram na modernização dos sistemas ligeiros das forças terrestres brasileiras e das assimetrias que a enorme extensão do Brasil provocava na logística e modernização das unidades de linha e voluntários, estes últimos ficando sempre com os materiais obsoletos. No caso português, o que lhe faltava em extensão metropolitana ainda tinha no Império Colonial e as velhas armas Snider permaneceram para equipar as unidades indígenas até à Grande Guerra, de 1914 a 1918.

Naturalmente, essas consequências implicaram em uma redução na taxa de crescimento da Exército do Brasil e, principalmente, nos investimentos. Isso implicou em menores mudanças técnicas, especialmente quando comparado ao período anterior. Se, entre 1850 e 1868, o Exército Imperial tinha adotado oito armas diferentes, cada uma ligeiramente superior a anterior, o período de vinte anos seguintes veria a adoção de apenas duas novas – e estas no início do período 1872-1873.

Entretanto, o contexto internacional demonstrava o culminar dos ventos de guerra que, durante a década de 1869, prenunciavam novos conflitos na Europa. A França e Prússia acabariam por entrar em guerra, em 1870. Esta guerra que viria a ter repercussões tais, que se podem considerar como antecedentes de duas guerras mundiais, começou de maneira vantajosa para a França. Esta havia declarado guerra à Prússia, a 17 de Julho de 1870, confiante numa vitória rápida e devastadora. Tal não acabará por acontecer, tanto pela desorganização e mau comando do exército francês como pela prova e afirmação do exército prussiano de Von Moltke. Os franceses são esmagados em Froeschmiller, Forbach, Metz, Rezonville e St. Privat. Após sérios erros táticos cometidos pelos generais franceses, como Mac-Mahon, Bazaine ou Bourbaki, para além do próprio Napoleão III, que acaba por capitular incondicionalmente em Metz, a 27 de Outubro de 1870, ainda que o novo governo da III República Francesa vá resistir mais alguns meses, com Paris cercada. Contudo, o armistício acaba por ser assinado, a 28 de Janeiro de 1871, seguido pela humilhação francesa de ver a coroação do Imperador da Alemanha, na galeria dos espelhos do palácio de Versalhes (cf. Funcken, Lilian et Fred, 1967, “Le costume et les Armes des soldats de tous les temps”, Casterman, Paris, pp. 68-72). O figurino francês vai ser gradualmente apagado para, nos 20 anos seguintes, o mundo se fardar à alemã.

Em termos gerais, o contexto uniformológico do mundo que seguisse uma matriz Ocidental, basicamente Europa e Américas, haviam renovado os seus conceitos, a partir de 1870. O antigo grande uniforme que implicava com frequência um tremendo incómodo para o militar, fosse qual fosse a sua graduação, é progressivamente substituído por um fardamento apto ao serviço e simultaneamente à parada. Se o modelo francês contribuiu para essa mudança, sem prescindir da vistosidade, o seu esmagamento pela Prússia vai fazer com que esta redefina a moda militar, que, sem perder a noção de pragmatismo, vai impor a sobriedade que antecederá os uniformes de 1914-1918 (cf. Mollo, John, 1972 “Trois siécles d’uniformes militaires”, Office du Livre, Fribourg, p. 181).

Após a guerra de 1870, exceto naturalmente em França, o capacete de ponta em bico (pickelhaube) vai tornar-se a cobertura de cabeça do soldado por excelência, fazendo o képi recuar para a obscuridade dos bonés de serviço e de caserna. Este tipo de capacete vai ser adotado de muitas maneiras pelos vários países, muitos deles com pequenos exércitos que se revêm na potência vencedora. Alguns exércitos europeus introduzem o modelo alemão sem quaisquer outras modificações que não sejam a mudança da chapa frontal, como foi o caso do exército norueguês. Outros exércitos, de maior envergadura, como os britânicos ou os dos EUA, concebem os seus próprios modelos dotados de aperfeiçoamentos estéticos ou pragmáticos próprios (cf. Nicholson, J.B.R., 1973, “Uniformes Militaires”, Ed. Grange Bateliére, Paris, pp. 10-11).

Um dos fatores de evolução uniformológica que se torna visível a partir de 1870 é a influência colonial.

Se os franceses criam um determinado figurino europeu a partir da invasão da Argélia, em 1830, surgindo o képi, o uniforme de zuavo, as influências e as necessidades de adaptação dos fardamentos aos climas e geografia do terreno, aos ingleses também cabe um papel dominante nessa matéria. É da Índia, joia da coroa britânica que virá uma das maiores contribuições ao vestuário militar, o khaki, tecido inicialmente tingido com chá para ficar castanho areia, de modo a mimetizar o soldado no terreno. O khaki foi largamente empregue no grande motim do exército de Bengala, em 1857-1858, embora muitos comandantes de corpos britânicos não prescindissem das túnicas escarlates, que tornariam lendário o soldado inglês. Apesar disso, as tropas de Sua Majestade a Rainha Vitória, entraram em operações com os novos uniformes de khaki, em 1868, na Abissínia, em 1874, contra as tribos Cafres (Kaffir Wars), em 1879, nos desfiladeiros do Afeganistão contra as tribos pathans. Curiosamente, no mesmo ano, nas operações de campanha da Zululândia, muitos dos regimentos ingleses envolvidos ainda atuaram com as túnicas escarlates (Cf. idem, p. 13).

O Batalhão Expedicionário Português enviado à Índia, em 1871, ia basicamente uniformizado com fardamentos adaptados ao clima nacional e não aos climas tropicais, mantendo o uso do sombrio casaco de pano azul ferrete e das não menos sombrias calças de mescla. Embora se contemplasse as calças de brim branco, de pequeno uniforme, para uso nas marchas e faxinas, a outra única concessão ao clima quente e húmido era a capa de linho branco para o quépi, que também era confecionado com pano azul ferrete. Por conservadorismo, ou por ignorância do teatro de campanha que ia enfrentar, a comissão encarregada de organizar o batalhão não optou por criar um uniforme tropical, em pano branco ou mesmo khaki, como já havia feito a Inglaterra. Embora a França não usasse tecidos khaki nesta época, os uniformes coloniais, de raiz essencialmente norte-africana, usavam cores mais claras do que os modelos metropolitanos e, principalmente, os feitios de talhes eram muito folgados, seguindo o exemplo das tribos nómadas do deserto.

Na verdade, as intervenções militares portuguesas nas suas possessões ultramarinas são ainda pontuais e a experiência militar colonial não era ainda suficiente para se formar um real juízo das necessidades dos soldados em campanha fora de Portugal. Contudo, pena é que não se decidisse seguir cegamente um figurino colonial inglês ou francês, já com provas dadas, optando-se por realizar uma versão do uniforme metropolitano. Se assim aconteceu na expedição de novembro de 1871, à Índia, vai voltar a repetir-se na campanha dos Dembos, em Angola, quando se enviou para lá um batalhão expedicionário. Todo o plano de fardamento desta unidade é em tudo semelhante ao já decretado para o batalhão enviado à Índia (Cf. O.E. nº 43 de 3/10/1871, pp. 348-349). A única diferença surge no casaco, aonde os vivos deste e das presilhas de ombro são brancos em vez dos encarnados de 1871. Também o forro, em lugar do pano encarnado, é aplicado tecido preto (Cf. O.E. nº 5 de 15/2/1873, p. 39).

O armamento e correame também diferem, começando pelo primeiro, que em vez da carabina Westley-Richards se equiparam os sargentos e praças com a nova espingarda de retrocarga do modelo Snider-Barnett m/1872, que era a antiga arma Enfield estriada, a que era aplicada uma nova culatra de alçapão do referido modelo Snider de conceção britânica. Os oficiais, tal como em 1871, teriam a espada regulamentar do exército da metrópole e também a provável posse particular de revólveres para defesa pessoal. O correame seria em anta branca, assim como as cartucheiras, a mochila de víveres seria confecionada em pano de brim cru branco, malotes de capote em material listado, e o cantil seria em folha de Flandres (Cf. idem, p. 40). No último caso, seria de imaginar o efeito do calor sobre um cantil de água (ou vinho) feito em chapa, que não estivesse devidamente isolado por tecido ou cortiça.

Como se pode constatar, o princípio e o conceito que deram origem ao batalhão expedicionário à Índia, em 1871, voltam a ser usados em 1873, com o envio de um batalhão similar a Angola.

Figura 13 – Expedicionários do Exército Português à Índia e Angola 1871-1873.

Aguarelas de Ribeiro Arthur – Jornal do Exército

Enviar tropas para climas tropicais ou aproximados com fardamentos adaptados ao clima temperado ocidental, revelava total desconexão com a realidade das campanhas em teatro colonial. Um soldado desses batalhões só poderia contar com boa vontade de um corpo de oficiais que lhe permitisse combater em camisa e com as calças de brim. E para se cobrir restava-lhe o quépi azul, embora encapado de branco, já que este acumulava as funções de barretina e barrete de caserna.

O contexto tecnológico deste período acompanha e influi na própria evolução do uniforme e dos seus acessórios, tanto no plano europeu e americano, e mesmo no caso específico português. E o Brasil? Ficará fora deste contexto? Mais uma vez, a vastidão deste país, Império endógeno e não exógeno, obrigava a que as guarnições tivessem que se adaptar aos rigores dos climas a Sul, até ao abrasador calor Nordestino ou ao insuportável clima da Amazónia. A proteção das fronteiras e da necessidade da ocupação efetiva do seu próprio território obrigava a uma séria dispersão de unidade regulares, que tinham que ser secundadas por efetivos de voluntários e guardas nacionais, muito mais liberais na forma de se vestirem para campanhas ou operações.

A Guerra Franco-Prussiano foi o ocaso das armas ligeiras em que se empregava o cartucho de cartão, com ou sem fulminante integrado. Os franceses alinharam com as suas espingardas Chassepot, eficientes, mas ainda usando cartucho embalado em seda, apesar da percussão já se realizar na base do cartucho, enquanto os prussianos usaram, já na altura, a velha espingarda Dreyse, de agulha. Esta necessitava de perfurar todo o cartucho, também de cartão, para percutir o fulminante que estava na base do projétil. Esta arma era inferior em eficácia e alcance ao modelo francês, mas o exército prussiano compensaria esta falha com a sua artilharia de retrocarga Krupp, contra os antigos canhões de bronze franceses que embora estriados, eram ainda de antecarga.

Após este conflito, iniciou-se uma renovação do armamento ligeiro em quase todos os países do eixo ocidental e também no Japão, que se abrira para o mundo com a dinastia Meiji. A grande inovação havia sido a generalização do cartucho metálico, tal e qual como o conhecemos hoje, e de seguida, os sistemas de repetição, que irão ter implementação mais lenta devido a algumas mentes conservadoras. O seu principal argumento consistia no dispêndio desregrado das munições que o soldado faria uma arma de repetição. Assim, a França substitui o Chassepot pelo Gras, já de cartucho metálico, mas de tiro simples, assim como era a espingarda Mauser m/1871, que substitui o velho Dreyse. A Inglaterra, que de início adotara a conversão Snider para as suas velhas espingardas Enfield, acaba por conceber e produzir um novo modelo, a Martini-Henry, cujo sistema de fecho era de guilhotina, ao contrário dos modelos franceses, que eram de obturador deslizante de ferrolho. A Bélgica e a Holanda continuaram a usar o sistema Snider ou Comblain, e mesmo Remington.

Tanto Portugal como a Itália recém-unificada haviam adoptado, em 1866, o sistema Westley-Richards, que ainda funcionava com cartucho combustível e fulminante separado, apesar de já ser de retrocarga. Esta arma, inicialmente prevista para equipar o exército inglês, acabou por ser rejeitada por este, dada a necessidade de se usar o cartucho metálico nas suas campanhas coloniais. Grandes lotes de armas já concluídas foram assim vendidas a preços vantajosos, tanto ao Exército Português como ao italiano, que se viram em plena década de 1869 equipados com uma arma de retrocarga, ainda que obsolescente (Cf. Revista Militar, Tomo XIX, Typographia Universal, Lisboa, 1867, pp. 237-239).

A partir de 1871-1872, o Exército Português foi dotado com espingardas e carabinas Snider, de 14 m/m de calibre, umas importadas já completas, outras transformadas a partir de espingardas Enfield, do nosso modelo de 1859, com a adição de culatras Snider importadas de Inglaterra (Cf. Martins, Ferreira, 1945 “História do Exército Português”, Lisboa, Ed. Inquérito, pp. 392-394), embora a cavalaria mantivesse com última reserva as pistolas Westley-Richards, de tiro simples. Apesar da solução económica que é a conversão de materiais antigos, ficavam a infantaria e a cavalaria com uma arma minimamente eficaz e com suficiente poder de fogo. Além disso, a conjugação entre os fardamentos de 1868-1869 e este armamento conferia uma aparência credível de operacionalidade ao soldado português. Quanto à artilharia, as suas ligações às inovações tecnológicas deste período implicavam uma situação de atraso para o Exército Português e para Portugal, que como pequeno poder europeu e com extensos territórios ultramarinos tinha uma indústria em estado incipiente, que a conturbada primeira metade do século XIX não deixara desenvolver.

O uso cada vez mais generalizado do aço como componente dos armamentos impossibilitou parcialmente os arsenais portugueses de fabricaram material ligeiro e artilharia com todos os seus componentes, apesar de sempre ter adquirido grandes lotes de material ao estrangeiro. Apesar desta situação, tentou-se um esforço adaptativo, fabricando-se o que era possível de uma dada arma e importando-se as peças de aço do estrangeiro. Isto já sucedera com as espingardas e carabinas transformadas para o sistema Snider, e também aconteceria com a artilharia, que após a importação de peças e obuses de aço Krupp e Kreyner, entre 1874 e 1875, num total de 72 bocas de fogo, seria dotada com peças de montanha de fabrico nacional, as quais, possuindo cano de bronze estriado, eram completadas com culatras móveis importadas, sobretudo, da Krupp alemã (Cf. “A Artilharia Histórica Portuguesa fabricada em Portugal”, 1985, Lisboa, Museu Militar de Lisboa, p. 41 e “A Artilharia em Portugal, síntese histórica da Artilharia Portuguesa”, 1982, Porto, Museu Militar do Porto, pp. 48-49 e pp. 117-118).

De notar que, em 1871, se adquiriram quatro metralhadoras, o correspondente a uma bateria do modelo francês Christophe-Montigny, embora, até ao fim do século XIX, estas armas não tivessem grande uso e repercussão no exército, devido, principalmente, à má impressão causada pelas deficiências de funcionamento (Cf. Martins, Ferreira, 1945, “História do Exército Português”, Lisboa, Editorial Inquérito, p. 392).

Mas não são só as mudanças de influência na uniformologia europeia que vão ditar a evolução de estilos no nosso Plano de Uniformes de 1885, mas todo um contexto que envolve desenvolvimentos tecnológicos. O Plano de 1885 é de facto precedido por uma extensa reorganização e restruturação militar, iniciada, em 1884, por Fontes Pereira de Melo (Vd. Coelho, Lisboa, 1988), tendo, sobretudo, em conta a relação economia/eficiência. Mas também se procurava uma real modernização, a todos os níveis, mesmo na aparência do soldado. A evolução da tecnologia militar e da guerra impôs-se definitivamente a partir da guerra Franco-Prussiana de 1870-71 e, nessa altura, Portugal seguia, como sempre, os passos da Inglaterra.

A partir de meados de 1870, graças aos esforços das primeiras reformas de Fontes Pereira de Melo, o Exército Português da metrópole estava maioritariamente equipado com armamento ligeiro de retrocarga. Este armamento traduzia-se nas 20.000 espingardas de infantaria Snider, mais 5.000 carabinas de cavalaria e artilharia, adquiridas em 1874, à Inglaterra. Em 1875, as espingardas Enfield, modelo 1859, de antecarga, foram transformadas para retrocarga, pela adição de fechos Snider, operação levada a cabo em arsenais nacionais. Também a Artilharia foi modernizada com a aquisição, em 1874, de 36 peças de aço Krupp, estriadas e de retrocarga, com calibre de 7,8 cm, e, em 1875, vieram mais 36 peças, do mesmo modelo, mas com calibre de 9 cm. O restante parque de artilharia conservou as peças e obuses de bronze estriados, mas ainda de antecarga.

Em 1884, o armamento ligeiro, nomeadamente, as espingardas e carabinas Snider de tiro simples haviam-se tornado obsoletas, numa época em que a Europa, exceto a Inglaterra, já tinha começado a introduzir armas de repetição e as pólvoras sem fumo. Nesta altura, o exército britânico ainda usava a espingarda Martini-Henry, de tiro simples e culatra de guilhotina, adotada em 1878.

Similar a esta arma era a espingarda Castro Guedes, também de culatra de guilhotina, mas de menor calibre, 8 mm, maior velocidade e precisão do que a sua congénere britânica. Mas quando surgiu, era uma arma já obsoleta, por ser monotiro, não se chegando a concretizar a encomenda inicial de 40.000 armas para o Exército.

O verdadeiro salto em frente dá-se com a aquisição à Áustria da espingarda de repetição Steyr-Kropatschek, com culatra de ferrolho deslizante e carregador tubular para oito cartuchos. Pesava 4,5 Kg, media 1,32 m de comprimento, tendo um calibre de 8 mm e ótimas performances de tiro, 691 metros por segundo e um alcance teórico de 3.400 metros (Cf. Telo, p.73).

Também havia sido adotado um revólver de ordenança para oficiais, o modelo Abadie m/1878, de 9 m/m, sendo atualizado na década de 1880.

Este reequipamento, simultâneo com a introdução do Plano de Uniformes de 1885, vai conferir ao Exército Português um índice de modernidade e operacionalidade, proporcionais à pequena potência que Portugal era naquela época. Não lhe permitiria enfrentamentos com a Inglaterra, França ou Prússia, o que aliás se verificou com o Ultimato de 1890. Mas criaria um certo grau de dissuasão em relação à Espanha e tornou possível dominar as sublevações ultramarinas, nomeadamente, as campanhas de pacificação de Moçambique de 1894-1895.

À adoção quase literal do figurino prussiano, em 1885, questionamos sobre a capacidade do soldado português de adaptar a um fardamento pesado, a começar pelo capacete, e com origem nos climas frios do Norte da Europa. Era, de facto, o figurino da potência vencedora e emergente que obliterara o poderio militar francês.

Avançando um pouco no tempo, verificamos que o capacete da infantaria é retirado no plano de 1892, substituindo-o por uma nova barretina à italiana (Cf. Pires, 1935, folha 137).

À breve uniformização da cor castanho-pinhão para infantaria e caçadores, também se podem imprimir questões pertinentes. Esta tentativa de fazer a infantaria diluir-se na paisagem, reflete a consciencialização de que os campos de batalha haviam mudado. As armas de repetição, a metralhadora, a artilharia de tiro rápido, as pólvoras sem fumo começaram a tornar a permanência em campanha numa vida de facto perigosa, pesando grande parte da situação sobre a espinha dorsal do exército, a infantaria. Como já referido, esta experiência da uniformização dos uniformes da infantaria de linha e de caçadores traduz também o desaparecimento das diferenças de aplicação tática daqueles dois tipos de tropas. Para ambas prevalecia agora o combate de posições, o ataque em ordem dispersa, o armamento padronizado, no caso, a espingarda Steyr-Kropatschek de repetição. Como o tipo de combate praticado igualmente se pretenderia adaptar a infantaria a essas realidades, uniformizando a cor pinhão, e abandonando momentaneamente o tradicional azul-ferrete que permaneceu nas outras Armas do Exército. Esperar-se-ia assim mimetizar as massas de tropas, mas o conservadorismo ainda mantinha a sua sombra, e optou-se por pesados fardamentos castanhos, em tecidos tradicionais, talvez para manter contratos de fornecimentos de lanifícios.

Figura 13 – Exército Português – Plano de Uniformes de 1885.

Infogravura do Autor

Curiosamente, a velha aliança com a Grã-Bretanha não levou à adoção do tecido Khaki, usado em campanha pelo exército britânico. Este remetera as suas túnicas escarlates para paradas e formaturas cerimoniais, sendo usada pela última vez em combate durante a intervenção na Zululândia, em 1879. (Cf. Barthorp, Michael, “The Zulu war (1989)”, Ed. Blandford, Londres). Isto não significa que Portugal tivesse adotado um fardamento obsoleto, mas havia seguido fielmente um figurino deslocado da sua realidade climática e geográfica. Além disso, o exército acabaria por ser chamado a intervenções coloniais, e não a teatros de guerra europeus, realidade que viria a ser traduzida no aligeiramento geral da nossa estrutura uniformológica, tanto com o plano de 1892 como com o espírito de improvisação aplicado pelas tropas expedicionárias a África onde adquiriram a experiência prática, suficiente para contrariar muitas determinações desfasadas do seu teatro de campanha.

Mas, nesse ano de 1885, o Exército Português fardava-se para um contexto de guerra europeu, pois a Conferência de Berlim de 1888, e a gula inglesa de 1890-91, ainda não haviam acontecido, para despertar um olhar atento dos governantes e altos comandos militares do Reino sobre a capacidade de manter efetivamente as possessões ultramarinas.

Figura 14 – Exército Imperial Brasileiro (1887-1889).