Nº 2655 - Abril de 2023

Pessoa coletiva com estatuto de utilidade pública

Passaram 60 anos sobre o início da guerra em Angola que depois se estendeu a outros territórios ultramarinos e que, no seu conjunto, a História regista como as Guerras de África (1961-1974).

Falar deste conflito é lembrar, não só, a forma como os militares da Marinha encararam os “ventos de mudança” que sopravam por grande parte do planeta, mas, também, toda uma geração que deu o seu melhor ao serviço da Marinha, pois, entre 1961 e 1974, durante cerca de 13 anos, foram mobilizados quase um milhão de portugueses, morreram mais de uma dezena de milhares de militares e foram consumidos recursos que eram necessários ao desenvolvimento do país.

Porém, o objetivo primordial deste ensaio não é falar de nomes nem de protagonistas, mas sim de um nome coletivo que ultrapassa gerações. É da Marinha que me refiro.

A Marinha, dada a sua natureza operacional, e como resposta às exigências da guerra de guerrilha que se aproximava nos seus territórios africanos, teve necessidade de se adaptar ao cenário que se desenhava, que diferia substancialmente das doutrinas que por via da NATO vinha absorvendo. Era necessário conhecer o terreno, preparar pessoal e integrar os meios navais necessários para o cumprimento das missões que lhe viriam a ser atribuídas e, ao mesmo tempo, continuar com a participação ativa na NATO, por interesse militar, mas sobretudo político. Foi com este propósito que a Marinha se preparou para cumprir com sucesso os seus objetivos previamente estabelecidos: dominar as linhas de comunicação marítimas costeiras e fluviais, apoiar os outros ramos das Forças Armadas e as populações com a sua capacidade de transporte e projetar forças militares em terra.

Quando, em março de 1961, começou a luta armada em Angola, pode afirmar-se que a Marinha se tinha atempadamente preparado para cumprir as suas missões, honrando sempre o seu lema: Honrai a Pátria que a Pátria vos contempla.

No final da II Guerra foi criada a NATO1, uma aliança militar em que Portugal foi convidado a participar como país fundador, embora tivesse sido neutral durante a guerra e fosse dirigido por um governo não democrático. Porém, o interesse estratégico que era reconhecido aos Açores pesou mais.

São nove ilhas que, aos olhos das grandes potências, dão importância ao extremo ocidental da Península, pois este soube encontrar do lado do Atlântico a profundidade estratégica que lhe estava vedada do lado do continente. É por sua causa que o país é o único regime não democrático convidado a integrar a NATO e que as suas posições aberrantes, as suas susceptibilidades, o seu orgulho à flor da pele, as bizarras teorias jurídicas com sabor do século passado e tudo o resto é tolerado2.

Com a entrada na NATO, concretizada em 4 de abril de 1949, foram alteradas as prioridades estratégicas portuguesas, aos níveis nacional e internacional, com base nos pressupostos daquela aliança. Depois, perante a pressão internacional, nos anos de 1950, verificou-se um conjunto de mudanças, mais nominais do que substantivas, que levaram a que a política ultramarina portuguesa perdesse credibilidade internacional.

Sopravam, então, os chamados “ventos de mudança” e sucederam-se muitas independências, primeiro na Ásia e depois na África, mas enquanto a generalidade das nações europeias optava pela independência das suas colónias, Portugal resistia e nem aceitava discutir esse assunto, pois argumentava que esses territórios que passaram a ser designados por províncias, eram parte integrante de uma pátria pluricontinental.

No final da II Guerra Mundial apenas havia três estados independentes em África, enquanto Portugal detinha soberania sobre diversos territórios considerados constitucionalmente como colónias. Nesse quadro de mudança, o governo inglês tomou a decisão de conceder a independência a todas as colónias que o desejassem, a Bélgica seguiu-lhe o exemplo, tal como a França relativamente às colónias africanas. A Indonésia lutou numa guerra contra o ocupante colonial e libertou-se da Holanda, enquanto Portugal decidiu resistir e teve de se preparar para uma guerra de guerrilha, desencadeada por movimentos de libertação com o apoio de grande parte da comunidade internacional.

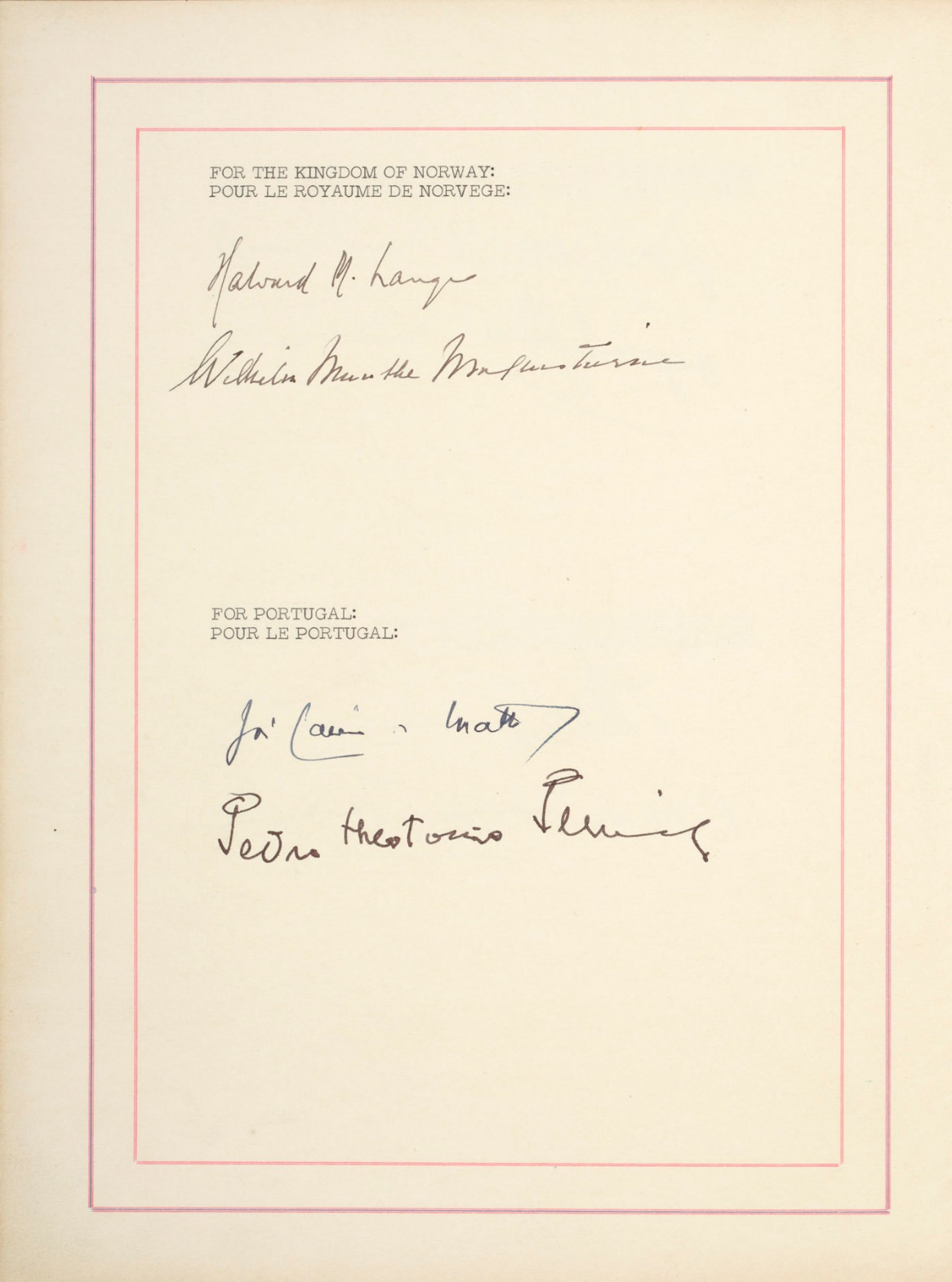

Figura 1 – Assinatura da adesão de Portugal à NATO, em Washington,

por José Caeiro da Matta, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal.

Foto: NATO

Apesar de Portugal ter apressadamente procedido, em 1951, a uma revisão constitucional, a sua posição política relativamente às suas colónias foi uma simples operação de cosmética, pois pretendia-se apenas iludir a realidade perante a comunidade internacional. As “colónias” passaram a denominar-se “províncias ultramarinas” e o “Império Colonial” foi rebatizado, passando a designar-se “Ultramar”.

O despontar dos vários movimentos nacionalistas africanos reunidos na Conferência de Bandung3, bem como os avisos dos seus aliados na NATO, as reivindicações da oposição democrática interna e de algumas elites coloniais e, também, as atividades anticoloniais dos estudantes provenientes do Ultramar, no âmbito das atividades da Casa dos Estudantes do Império, foram um sério aviso para o governo português.

Quando, no mesmo ano de 1955, Portugal se tornou membro das Nações Unidas, começou logo a enfrentar uma enorme hostilidade dos países que formavam o bloco afro-asiático e o bloco soviético, que condenavam a política colonial portuguesa, sem sequer conseguir ter um apoio contínuo e empenhado dos seus aliados da NATO.

Estes contextos foram suficientes para que a Marinha percebesse que se aproximavam novos desafios operacionais, bem diferentes daqueles a que respondia com a sua integração na NATO, onde alguns dos seus membros apoiavam abertamente os movimentos de libertação africanos.

Porém, as cosméticas alterações constitucionais de 1951 não produziram o efeito desejado. A perspetiva anticolonial das duas grandes potências mundiais – Estados Unidos da América e União Soviética – a reação intransigente do regime do Estado Novo à discussão e a uma eventual mudança da sua perspetiva colonial e as continuadas posições antiportuguesas da Assembleia-Geral das Nações Unidas, serviram para criar um quadro de grande hostilidade internacional contra Portugal que estimulou as forças nacionalistas dos territórios coloniais, o apoio dos países vizinhos e a luta contra a presença portuguesa em África.

O facto de Portugal não ter alinhado nesta onda de descolonização nem ter dado atenção aos “ventos de mudança”4, levou a que, a partir de 1961, tudo corresse mal ao governo português e que esse ano de 1961 tivesse ficado na nossa História recente como “o annus horribilis de Salazar”:

1º) o presidente John Kennedy passou a apoiar os movimentos de libertação angolanos, de que resultou o início da sublevação armada em Angola e, no fim do ano, a União Indiana invadiu e anexou a Índia Portuguesa;

2º) a imprensa internacional e a opinião pública, quer nos Estados Unidos quer na Europa Ocidental, começaram a tomar posições contrárias à intransigência portuguesa e à natureza não democrática do regime de Salazar;

3º) as acusações contra o regime que governava o país acentuavam-se e, só no ano de 1962, a Assembleia-Geral das Nações Unidas aprovou seis Resoluções condenatórias ou desfavoráveis a Portugal;

4º) nenhum dos parceiros da NATO apoiou abertamente Portugal e, pelo contrário, apoiaram os movimentos de libertação que se formaram nas colónias portuguesas;

5º) a Assembleia-Geral da ONU foi sempre hostil às posições portuguesas e condenou sempre o colonialismo português, defendendo o direito à autodeterminação e independência das colónias portuguesas, nomeadamente através da Resolução 1542 (XV) de 15 de dezembro de 1960;

6º) acentuou-se o isolamento internacional do Estado Novo e atingiu-se o ponto mais crítico dessa política quando Salazar proferiu a célebre frase “orgulhosamente sós”.

O desafio africano aproximava-se! Desta forma, a defesa intransigente da política colonial do Estado Novo conduziu Portugal, entre 1961 e 1974, a três teatros operacionais no continente africano e a três conflitos militares simultâneos.

A Armada começou a preparar-se atempadamente para os novos desafios e para combater as eventuais guerrilhas que vieram a aparecer em três territórios coloniais: Angola (1961), Guiné (1963) e Moçambique (1964).

Porém, esse desafio não era estranho à tradição naval portuguesa, pois a Marinha sempre tivera uma íntima relação com o Ultramar e, até 1910, estava enquadrada num Ministério da Marinha e Ultramar5.

Havia algumas das províncias ultramarinas que eram ou tinham sido recentemente governadas por oficiais de Marinha. Além disso, mais de duas dezenas de oficiais prestavam serviço nas missões hidrográficas e mais de três dezenas eram governadores de distrito ou capitães dos portos no Ultramar. Porém, a tradição naval não era suficiente para enfrentar o desafio e, por isso, a viragem para África implicou uma profunda reorganização da Armada.

Outros sinais das preocupações da Armada com o futuro previsível encontram-se na criação da Reserva Naval, ainda em finais de 1957, cujo primeiro curso teve início em 1958, a par de um aumento significativo do número de vagas para a Escola Naval, a partir do mesmo ano. A criação dos Fuzileiros cuja primeira unidade desembarcou em Angola, ainda em 1961, mostrou a importância dada à projeção de poder do mar para a terra, bem como da perceção de que a guerra se iria travar essencialmente em terra6.

No início dos anos de 1960, Portugal incluía a sua soberania sobre um enorme espaço colonial constituído pelo arquipélago de Cabo Verde, a Guiné Portuguesa, as ilhas de S. Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, o Estado da Índia, Macau e Timor7.

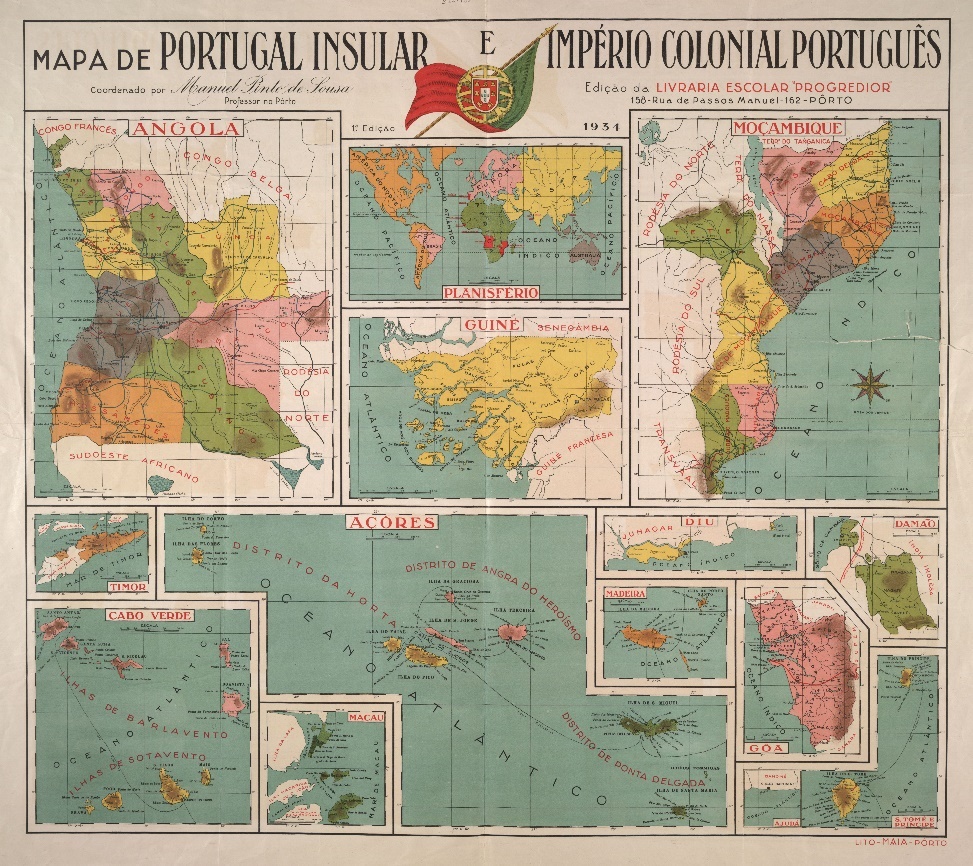

Figura 2 – Mapa de Portugal Insular e Império Colonial Português.

Edição da Livraria Escolar Progredior, Porto, 1934.

Assim, quando no dia 15 de março de 1961 aconteceram os massacres do norte de Angola em que foram assassinadas centenas de pessoas, as forças de desembarque dos poucos navios que se encontravam em Angola intervieram e deram importante apoio às populações do litoral angolano.

Então, a Marinha mobilizou-se imediatamente para Angola e adotou as seguintes linhas estratégicas para a sua intervenção:

1º) Contribuir como primeira prioridade para a defesa do Ultramar;

2º) Exercer as missões tradicionais da Marinha no controlo e fiscalização das águas em todo o território nacional;

3º) Manter todos os compromissos navais no âmbito da NATO.

Para cumprir esses objetivos, tornou-se necessário o planeamento e a execução de um vasto e muito disperso conjunto de ações e de infraestruturas, que se estendeu aos teatros operacionais de Angola e, depois, da Guiné e de Moçambique.

Alguns exemplos podem ser enunciados desde já:

1º) A encomenda e a construção em estaleiros nacionais de várias dezenas de lanchas de fiscalização e de desembarque;

2º) A recriação dos Fuzileiros e a preparação, ao longo dos anos da guerra, de mais de seis dezenas de Destacamentos de Fuzileiros Especiais que foram ativos participantes em operações em todas as frentes;

3º) A criação, entre 1960 e 1962, de onze estações e cerca de 60 postos radionavais disseminados por todos os territórios ultramarinos;

4º) A instalação de Serviços de Assistência Oficinal em vários portos, a intensificação dos levantamentos hidrográficos e a melhoria da sinalização marítima;

5º) O transporte de unidades navais para o Lago Niassa e para o Leste de Angola, uma “epopeia” que está devidamente registada em diferentes documentos públicos;

6º) A criação da Base Naval de Metangula e de um importante núcleo populacional, nas margens do Lago Niassa;

7º) A criação de um outro núcleo populacional chamado Vila Nova da Armada, no sueste de Angola, ou nas “terras do fim do mundo”;

Foi “um salto no desconhecido”8, segundo a expressão usada por John P. Cann, um militar e académico americano que se dedicou ao estudo das campanhas portuguesas em África, porque implicou um enorme esforço na preparação dos homens e na logística.

A preparação da Marinha para este conflito pode ser considerada um bom exemplo da articulação dos muitos instrumentos necessários para edificar o que hoje denominamos de “capacidades”. Essa articulação só foi possível porque existiu uma visão, uma estratégia e uma política integrada para o uso do mar e porque a Marinha foi encarada pelo Estado como uma prioridade na mobilização de Portugal para a guerra.

Baseado nas experiências francesa e inglesa, enfrentou-se um autêntico desafio, já que não havia experiência na utilização de meios navais (lanchas de fiscalização, lanchas de desembarque e botes de borracha) para operar em águas interiores e no emprego da infantaria da Marinha, especialmente para uma guerra de guerrilha.

Para responder às novas exigências, resultantes da ação da guerrilha conduzida pelos movimentos de libertação, a Marinha sofreu algumas alterações orgânicas e operacionais cujas linhas de orientação estratégica foram as seguintes:

1º) Criação dos novos Comandos Navais e Comandos de Defesa Marítima;

2º) Criação do Quadro de Oficiais da Reserva Naval;

3º) Reforma dos cursos tradicionais da Escola Naval;

4º) Aquisição de meios navais e criação das estruturas de apoio;

5º) Criação do Instituto Hidrográfico;

6º) Ampliação da Rede Radiotelegráfica da Armada;

7º) Recriação dos Fuzileiros na Armada.

Analisemos, seguidamente, cada uma destas linhas de orientação estratégica e a forma como foram desenvolvidas.

3.1. Criação dos novos Comandos Navais e Comandos de Defesa Marítima

Foi através do Decreto-Lei n.º 41.057, de 8 de abril de 1957, que se criaram em Angola e Moçambique os novos Comandos Navais e, também, os respectivos Comandos de Defesa Marítima. Mais tarde, pelo Decreto-Lei n.º 41.990, de 3 de dezembro de 1958, foi também criado o Comando Naval de Cabo Verde e Guiné, bem como os respetivos Comandos de Defesa Marítima.

Desta forma, a Armada concentrava em si funções militares e de autoridade marítima, ficando esses comandos dotados de autonomia com vista a uma maior eficácia e rapidez na execução das missões que lhes seriam atribuídas.

As suas missões consistiam no controlo e fiscalização das costas, na criação de linhas de apoio tático e logístico do litoral, na activação das vias fluviais dos diversos territórios e das suas áreas operacionais específica e, de uma forma mais geral, conter possíveis infiltrações de guerrilheiros e assegurar a realização de missões de natureza anfíbia9.

Este decreto é mais um elemento que comprova que, já nos finais da década de 1950, Portugal tomava medidas mais recomendadas contra possíveis confrontos em África que se avizinhavam.

3.2. Criação do Quadro de Oficiais da Reserva Naval

Prevendo-se um substancial aumento da necessidade de oficiais subalternos, foi criada, por Decreto-Lei n.º 41.399, de 26 novembro de 1957, a Reserva Naval (RN) para a categoria de Oficiais, uma medida inovadora que conseguiu, com pleno êxito, colmatar a acentuada carência de oficiais subalternos oriundos da Escola Naval. Este diploma definia claramente o âmbito do que seria a RN.

Constituída por indivíduos que, frequentando ou tendo frequentado cursos das escolas superiores tecnicamente adequados aos serviços e especialidades da Armada, tenham nela prestado serviço militar e recebido, de acordo com as suas habilitações literárias, instrução que lhes permita servirem como oficiais, em caso de mobilização”10.

Depois, através da Portaria do Ministro da Marinha11 foram estabelecidas as condições do recrutamento e prestação de serviço dos reservistas da RN e, em agosto de 1958, a Escola Naval recebia o primeiro Curso Especial de Oficiais da Reserva Naval (CEORN) que, anos depois, alterou a sua designação para Curso de Formação da Oficiais da Reserva Naval (CFORN).

Até 1975, as missões da Marinha estendiam-se por um vasto espaço geográfico e o país confrontava-se com uma situação de guerra nos seus territórios da Guiné, Angola e Moçambique, bem como de especial vigilância em Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe. Por isso, para além da habitual presença em Macau e Timor, mais de natureza simbólica do que militar, a Marinha mantinha uma ativa participação nas operações militares, designadamente nas suas componentes operacionais e logísticas, já que os referidos territórios tinham uma importante e extensa fronteira marítima.

A carência de oficiais aumentou substancialmente e foi na RN que a Marinha encontrou a solução que melhor se adequava às suas necessidades específicas. Os Oficiais da Reserva Naval estavam equiparados aos do Quadro Permanente no desempenho de cargos e missões de elevada responsabilidade militar, por vezes desconfortáveis, complexas e de elevado risco.

Muitos deles, como comandantes de Lanchas, no distante Lago Niassa, na complexa teia fluvial dos rios da Guiné, nas correntes do rio Zaire e nas tormentosas monções do Canal de Moçambique. Outros, integrando os Destacamentos e Companhias de Fuzileiros, atuando nas mais adversas condições e suportando constantes flagelações e terríveis emboscadas nas matas e nos rios africanos.

Entre 1958 e 1974, a Marinha incorporou 1712 oficiais da Reserva Naval. A sua elevada preparação técnica e académica traduziu-se num enriquecimento global da Marinha, com especial destaque para as áreas do ensino, da investigação e da gestão, onde o seu contributo em termos de conhecimento e inovação foi relevante e justamente reconhecido12.

3.3. Reforma dos cursos tradicionais da Escola Naval

Até 1956, a entrada na Escola Naval (EN) era efetivada através da frequência e aprovação de cursos preparatórios militares ministrados nas Faculdades de Ciências das Universidades de Lisboa, Porto e Coimbra, cuja base de ingresso assentava na conclusão de todas as disciplinas, designadamente as Matemáticas Gerais, a Física Geral, a Geometria Descritiva e o Desenho Rigoroso, isto é, o 1º ano era realizado numa das três Faculdades de Ciências antes mencionadas e os restantes três anos do curso de natureza técnico-naval decorriam na Escola Naval.

A reforma foi iniciada em 1958, com a entrada em exercício do novo regulamento da EN, e tendo em vista a introdução de novas tecnologias de elevada importância estratégica, caso das Comunicações, que são apenas um exemplo, face às exigências da NATO.

Assim, os cursos ministrados na EN passaram a ter maior abrangência, sendo a admissão feita por concurso, logo após a conclusão do ensino secundário, passando o número de alunos graduados como cadetes de cerca de doze para cerca de sessenta.

3.4. Aquisição de meios navais e criação das estruturas de apoio

A entrada de Portugal na NATO e o progressivo enquadramento português na organização possibilitaram o reequipamento material e o início da modernização da Marinha, mas, desde logo, ficou claro que os meios navais adquiridos apenas poderiam ser utilizados no âmbito das missões NATO e que, portanto, não poderiam ser utilizados nas áreas ultramarinas portuguesas.

Figura 3 – Fragata Hermenegildo Capelo – classe Comandante João Belo.

Foto: Revista da Armada

Porém, em 1958, já o comandante Saturnino Monteiro considerava que os nossos seis avisos estavam “velhos e cansados” e defendia a sua substituição por um tipo de navio que designou por canhoneira, “com mil a mil e quinhentas toneladas, cerca de oitenta metros de comprimento”, que deveriam estar preparadas para transportar um helicóptero e acrescentava que seriam necessárias oito unidades13. Porém, como da ideia à sua concretização decorre muito tempo, só em 1970 foi incorporada no efetivo dos navios da Armada a corveta João Coutinho.

Em dezembro de 1960, também foi assinado “um contrato para a construção de duas fragatas da classe Dealey em Portugal”, sendo que “os encargos destas construções serão suportados em partes iguais pelos governos americano e português”14. A fragata Almirante Pereira da Silva veio a ser construída nos estaleiros da Lisnave, na Margueira, tendo sido lançada à água em 1963 e incorporada no efetivo dos navios da Armada, em dezembro de 1966, isto é, seis anos depois da assinatura do contrato de construção.

Ainda em relação aos meios oceânicos, a Marinha dispunha de algumas fragatas do tempo da II Guerra Mundial, pelo que, em 1964, foi contratada, em França, a construção de quatro fragatas da classe Comandante João Belo e, depois, a construção em estaleiros espanhóis e alemães de dez corvetas da classe João Coutinho e da classe Baptista de Andrade, algumas das quais cumpriram missões no Atlântico Sul e no Índico ocidental15.

Porém, devido à necessidade de ajustar os meios navais às condições hidrográficas e operacionais dos territórios africanos, foi desenvolvido um vasto programa de construção de vários tipos de lanchas, sobretudo, no Arsenal do Alfeite e nos Estaleiros Navais do Mondego.

Em cerca de 15 anos, a Marinha de Guerra Portuguesa mandou construir 56 lanchas de fiscalização, 36 pequenas [classe Bellatrix, classe Júpiter, classe Alvor, classe Albatroz e outras] e 20 grandes [classe Argos e classe Cacine ], na sua esmagadora maioria destinadas a ser utilizadas nas colónias, embora algumas delas já não tenham chegado a prestar serviço durante a guerra colonial. […]

No total, foram construídas, entre 1961 e 1976, as últimas das quais só ficaram prontas após a descolonização, 97 lanchas, das quais 26 LDP, 65 LDM e 6 LDG16.

A maioria destas unidades navais foram agrupadas em esquadrilhas, designadamente na Esquadrilha de Lanchas da Guiné, na Esquadrilha de Lanchas do Zaire e na Esquadrilha de Lanchas do Lago Niassa, mas algumas dessas unidades navais também estiveram atribuídas a alguns Comandos da Defesa Marítima17.

Para além das fragatas, dos avisos e corvetas, a Marinha foi servida por navios-patrulhas, lanchas de fiscalização e lanchas de desembarque, verificando-se que nos três teatros de operações africanos não perdeu qualquer unidade naval em combate ou por acidente, nem há qualquer registo de não ter cumprido as suas missões, apesar de ter tido uma ativa presença nas águas costeiras e nas bacias hidrográficas18.

Figura 4 – Lancha desembarque grandes (LDG) Cimitarra.

Fonte: Cortesia do Comandante Adelino Rodrigues da Costa

Os primeiros meios navais adquiridos para fazer face à situação de confronto que se desenhava, sobretudo, depois da contestação antiportuguesa nas Nações Unidas, foram as lanchas da classe Antares, adquiridas na Inglaterra e que, em 1959, passaram a servir na Índia Portuguesa19.

Seguiu-se a encomenda das lanchas de fiscalização da classe Bellatrix, cujas três primeiras unidades foram deslocadas para Angola, ainda no 3º trimestre do ano de 1961.

Simultaneamente, foi estudado um plano de modernização faseado de novas construções, bem como a aquisição de navios adaptados ao Ultramar e, ainda, outros que permitissem manter a participação nas atividades da NATO, para o que foi constituída a Direcção das Construções Navais, onde convergiram as capacidades dos engenheiros construtores navais da Marinha.

O êxito da ação da Marinha assentou no projeto e construção de meios navais de características e em número adequados (muitos desses meios foram projetados e construídos em Portugal), nomeadamente nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, no Arsenal do Alfeite e nos Estaleiros Navais do Mondego, na Figueira da Foz.

Assim surgiram as lanchas de fiscalização grandes (LFG) da classe Argos, as lanchas de desembarque grandes (LDG) da classe Alfange, outras lanchas de fiscalização pequena (LFP) e muitas dezenas de lanchas de desembarque médias e pequenas (LDM e LDP).

Mais tarde, surgiram os navios-patrulha da classe Cacine e as corvetas da classe João Coutinho que motivaram o mais ambicioso plano da Armada para este período e marcavam uma inovação neste campo. Pretendia-se que fossem aptos para missões de apoio à navegação costeira e que pudessem ser polivalentes para diversos cenários.

Figura 5 – LFP Antares no norte de Moçambique.

Fonte: Cortesia do Comandante Adelino Rodrigues da Costa

No que diz respeito às lanchas de fiscalização e de desembarque, foram praticamente todas fabricados em Portugal, a partir de planos preparados pela Direcção de Construções Navais ou, em casos excepcionais, pela utilização sob licença de planos estrangeiros.

As indicações sobre a quantidade de navios e embarcações utilizadas na guerra são díspares, mas é possível criar o seguinte padrão:

a) 4 fragatas da classe Comandante João Belo;

b) 6 corvetas da classe João Coutinho;

c) 10 lanchas de fiscalização grandes (LFG) da classe Argos;

d) 10 navios-patrulha da classe Cacine;

e) 23 lanchas de fiscalização pequenas de diferentes classes;

f) 6 lanchas de desembarque grandes (LDG);

g) 52 lanchas de desembarque médias (LDM);

h) 22 lanchas de desembarque pequenas (LDP).

A gestão operacional destas unidades era assegurada pelos Comandos Navais e Comandos da Defesa Marítima e, em especial, pelas Esquadrilhas de Lanchas da Guiné, do Zaire e do Lago Niassa.

Outra vertente operacional relevante foi a criação de unidades de mergulhadores sapadores, assim como a criação de Serviços de Assistência Oficinal (SAO) em várias localizações, providos de meios oficinais e de planos inclinados para docagem dos navios.

No sentido de contribuir de forma decisiva para as operações da Marinha, foi criado o Instituto Hidrográfico, pelo Decreto-Lei n.º 43.177, de 22 de setembro de 1960.

Assim se reuniam num só organismo as atividades hidrográficas até então dispersas pelo Ministério da Marinha e pelo Ministério do Ultramar, racionalizando os recursos disponíveis. Esta área de elevada importância iria contribuir para o levantamento hidrográfico das águas interiores, no assinalamento marítimo das costas, portos e barras do Ultramar, elaborando cartas hidrográficas de elevado rigor, tornando-se essencial para o apoio das operações militares, do tráfego marítimo civil necessário ao desenvolvimento da economia dos territórios e no apoio logístico ao esforço de guerra.

Figura 6 – O navio hidrográfico Pedro Nunes.

Foto: Arquivo da Revista da Armada.

Foram criadas algumas missões hidrográficas, designadamente a Missão Geo-hidrográfica da Guiné que integrava o navio hidrográfico NH Pedro Nunes, a Missão Hidrográfica de Angola e S. Tomé, que integrava o NH Carvalho Araújo, e a Missão Hidrográfica de Moçambique que dispunha do NH Almirante Lacerda.20

O trabalho realizado por estas Missões permitiu o levantamento hidrográfico ou a atualização das cartas já existentes, ficando quase completa a cobertura cartográfica das águas africanas sob jurisdição portuguesa, incluindo, por exemplo, os rios da Guiné, o curso do rio Zaire ou o lago Niassa.

Daí resultou a publicação de cartas de navegação que foram essenciais para o cumprimento das missões da Marinha.

No início da segunda metade do século XX, ainda faltava estabelecer as comunicações navais com o Ultramar, até essa data asseguradas pelos CTT.

Em 1954, entraram em funcionamento os Postos Radiotelegráficos das Capitanias de Luanda e de Lourenço Marques e o Posto Radionaval de Nova Goa.

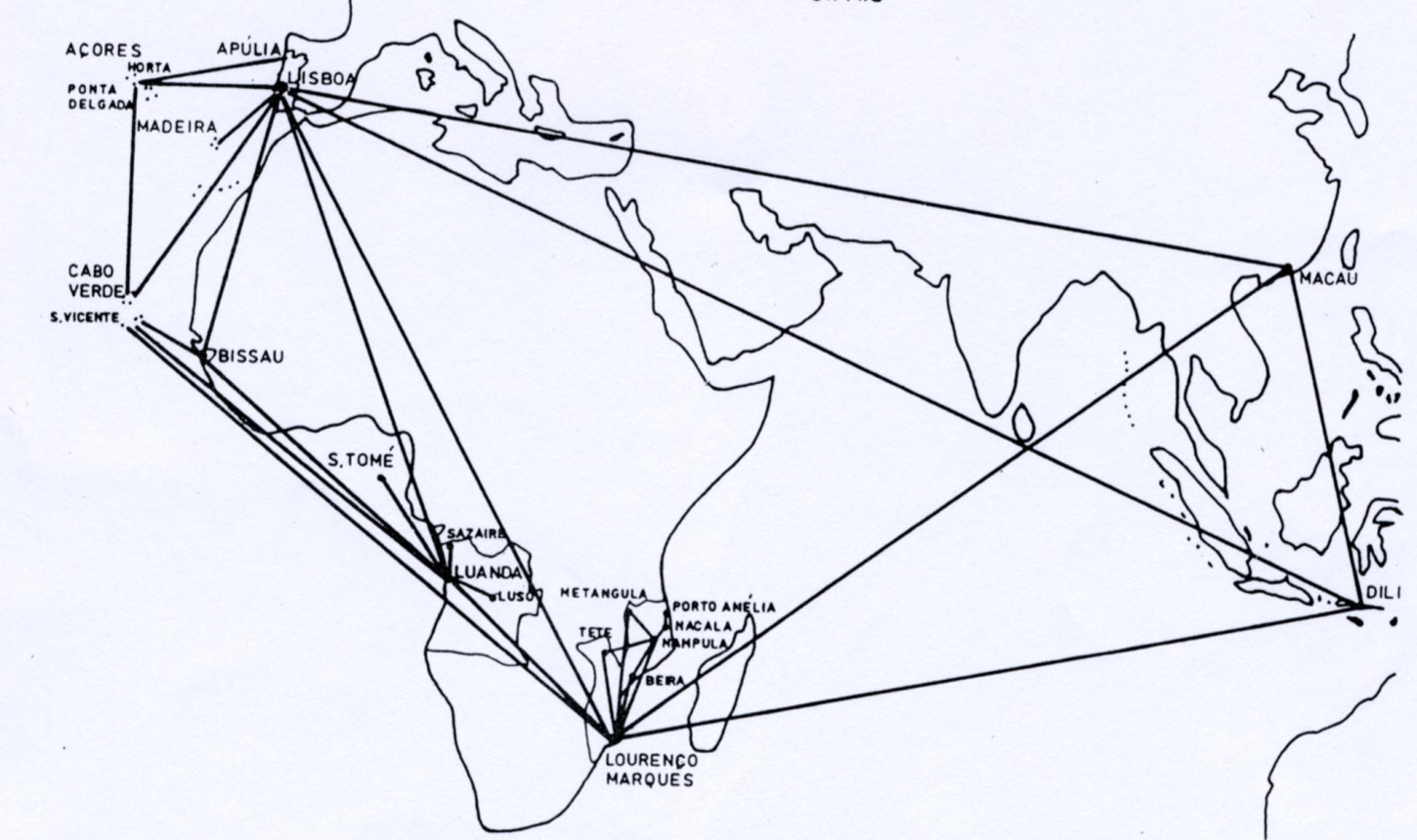

Figura 7 – Rede Radiotelegráfica da Armada em 1973.

A Direção de Eletricidade e Comunicações (DSEC), entre 1960 e 1973, conseguiu edificar a única rede estratégica de radiocomunicações autónoma, com cobertura mundial, de que Portugal alguma vez dispôs. A partir de 1960, foram criadas as primeiras estações radionavais no Ultramar, designadamente em Macau, Luanda, Santo António do Zaire, Lourenço Marques, Nacala e Beira. Outras estações e postos radionavais se seguiram e, até 1973, tinham sido instaladas 14 estações radionavais e 60 postos radionavais21.

Foi um esforço técnico e logístico notável que permitiu pôr em funcionamento e assegurar a manutenção de todos estes polos de comunicação, muitos deles a trabalhar 24 horas por dia a milhares de milhas de distância de Lisboa22.

Toda esta rede de comunicações constituiu uma peça imprescindível para a operacionalidade dos meios navais, garantindo de forma independente e sustentada a capacidade de comando e controlo das unidades da Marinha espalhadas pelos diferentes teatros operacionais, mas, também e por vezes, serviu os outros ramos das Forças Armadas e até os Comandos-Chefes e os Governos Ultramarinos23.

Figura 8 – Estação Radionaval de Luanda.

Foto: Revista da Armada

3.7. Recriação dos Fuzileiros na Armada

Foram as características hidrográficas da Guiné Portuguesa, constituída por pântanos e uma rede fluvial enorme, que levou a equacionar a necessidade de criar uma força de infantaria de Marinha – os Fuzileiros – especializada para as operações anfíbias.

A decisão da recriação dos Fuzileiros foi tomada em 1960, quando o Ministro da Marinha era o Contra-Almirante Fernando Quintanilha e o Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) era o Vice-Almirante Sousa Uva. Nesse ano, foi decidido que os Fuzileiros seriam concebidos à imagem da doutrina inglesa e, assim, foram enviados quatro militares para frequentar o curso de fuzileiros na Royal Navy, entre 22 de agosto e 30 de setembro de 196024.

No entanto, só a 24 de fevereiro de 1961, foi recriada a Classe de Fuzileiros na Marinha para Sargentos e Praças e, posteriormente, para Oficiais. O primeiro curso iniciou-se no Verão de 1961 e a cerimónia da entrega das boinas azul-ferrete aos primeiros fuzileiros aconteceu no Alfeite, no dia 18 de outubro de 1961.

Na Base Naval do Alfeite os primeiros fuzileiros-navais receberam ontem as suas insígnias e exibiram-se em exercícios perante o ministro da Marinha. [...] procedeu-se à entrega das boinas. A primeira foi a do primeiro-tenente Metzener, seguindo-se as do tenente Caeiro Rego [sic], sargento enfermeiro Nunes, sargento fuzileiro especial Encarnação e, sucessivamente, a todas as praças25.

Ainda em 1961, foi criada a Escola de Fuzileiros e surgiram os Fuzileiros Navais e os Fuzileiros Especiais, destinando estes pela sua superior preparação para combate aos Destacamentos de Fuzileiros Especiais (DFE).

No dia 10 de novembro de 1961, partiu para Angola a primeira unidade de fuzileiros e, até 1974, a Marinha preparou e destacou para Angola, Guiné, Moçambique e Cabo Verde, mais de uma centena de unidades de fuzileiros.

Até 1974, foram formadas e seguiram para os diferentes teatros de operações africanos, cerca de seis dezenas de Destacamentos de Fuzileiros Especiais (DFE), mais de quatro dezenas de Companhias de Fuzileiros Navais (CF) e cerca de duas dezenas de Pelotões Independentes de Fuzileiros (PIF) e tinham como principal tarefa a guarda e defesa de instalações navais e povoações aquarteladas.

De facto, os DFE seriam uma força mais especializada a ser empregue em operações mais complexas. Estes, teriam como tarefas: executar ações de assalto com projeção do meio aquático para o meio terrestre – operações anfíbias –, a partir das lanchas de desembarque, executar patrulhas ofensivas, ações de sabotagem e ações de neutralização na guerra de contraguerrilha.

Às unidades de fuzileiros era atribuído um número identificativo que, nos casos dos DFE existiram de 1 a 13 e, no caso das CF, existiram de 1 a 11. Assim, por exemplo:

Foram formados cinco DFE1 (Angola 61-63, Moçambique 64-66, Moçambique 67-69, Angola 69-71 e Guiné 72-74) e foram formados quatro CF1 (Angola 62-64, Angola 66-68, Moçambique 69-71 e Angola 72-74). Cada unidade de fuzileiros criava o seu guião específico como símbolo não oficial da unidade, que pretendia conferir-lhe uma identidade única e exclusiva, por vezes associada a uma divisa que tinha uma função unificadora do espírito de grupo26.

Figura 9 – Os quatro militares que concluíram o curso dos Royal Marines.

Foto: Museu do Fuzileiro

Pela natureza das suas tarefas, os DFE são associados, maioritariamente, ao teatro de operações da Guiné, mas também ao leste de Angola e aos distritos moçambicanos de Cabo Delgado, Niassa e Tete, isto é, tiveram ativa participação nas três frentes da guerra em África.

Os DFE eram unidades com cerca de 80 homens, as CF eram formadas por cerca de 140 homens e os PIF eram constituídos por 43 elementos, pelo que o número total de fuzileiros, incluindo oficiais, sargentos e praças, que integraram as diferentes unidades de fuzileiros que serviram em Angola, Guiné, Moçambique e Cabo Verde, terá sido superior a dez mil homens27.

Essas unidades tiveram um comportamento operacional de grande destaque em todas as frentes de guerra e participaram num leque muito variado de operações, tendo o seu valor militar sido reconhecido pela generalidade das Forças Armadas.

Figura 10 – Visita do Ministro da Marinha, Contra-Almirante Pereira Crespo, ao DFE 2 – Guiné – Natal de 1973.

Foto: Revista da Armada

O historial das unidades de fuzileiros, os seus trabalhos e os seus feitos na guerra de África foram profundamente estudados pelo Capitão-de-Fragata Luís Sanches de Baêna, que juntou à sua experiência de guerra uma enorme capacidade de pesquisa, de que resultou um notável estudo e uma obra de referência para a Marinha28.

O destaque de ações militares e de desempenhos individuais ou de grupo das unidades de fuzileiros nos teatros operacionais africanos conduz sempre à injustiça de omitir outras tantas ações que ficaram por publicitar.

Os Fuzileiros, no entendimento do Ministro da Marinha, Almirante Pereira Crespo29, e do Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Roboredo e Silva30, eram necessários e fundamentais para a capacidade anfíbia da Marinha.

4.1. Angola

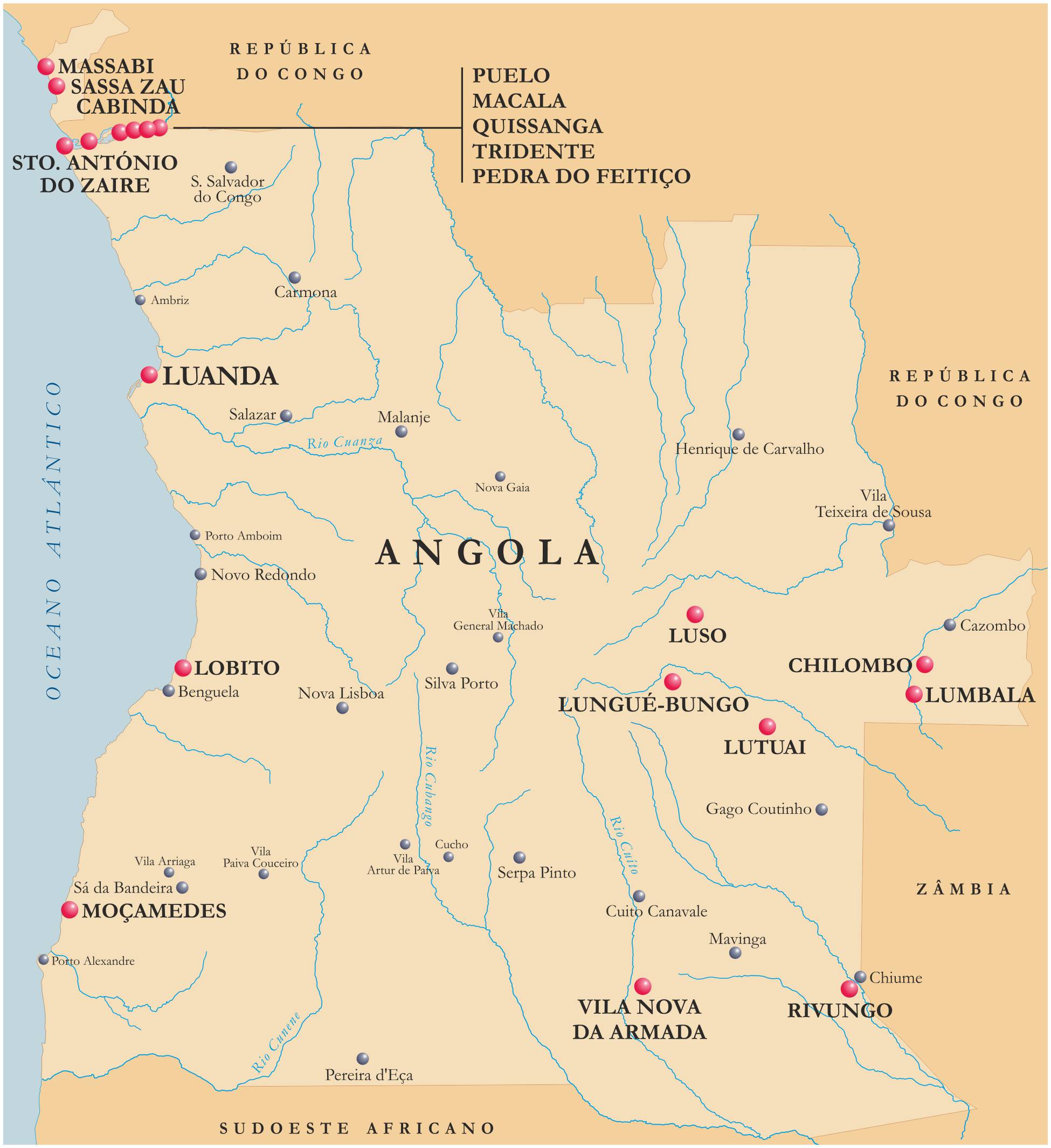

Figura 11 – Angola.

Fonte: Fuzileiros 400 anos de memórias

Angola fica situada na costa ocidental de África entre as latitudes 4º 22’ S e 18º 02’ S e tem uma superfície de 1 246 700 km2, dos quais 7270 km2 pertencem ao enclave de Cabinda, que se situa ao norte do território.

Relativamente às suas fronteiras, a fronteira terrestre tem uma extensão de 4837 km, tocando nos territórios da República do Congo (ex-Congo Francês), da República Democrática do Congo (ex-Congo Belga), da República da Zâmbia (ex-Rodésia do Norte) e da República da Namíbia (ex-Sudoeste Africano). Quanto à sua fronteira marítima, a costa angolana é pouco recortada e com uma extensão de 1481 km.

De realçar que este território angolano é não só atravessado pelas bacias hidrográficas de dois grandes rios, o rio Zaire e o rio Zambeze, mas também por outros rios como o Quanza e o Cunene31.

Após a II Guerra Mundial, as independências dos territórios vizinhos do Congo Francês (Brazzaville) e do Congo Belga (Léopoldville), que sucederam em 1960, tal como a da Rodésia do Norte (Lusaka), que aconteceu alguns anos depois, foram determinantes no apoio aos movimentos de libertação angolanos, que por sua vez deram início ao conflito em Angola, em março de 1961. Este conflito armado desenvolveu-se em três teatros de operações descontínuos, respetivamente no Norte de Angola, no enclave de Cabinda e no Leste e Sueste de Angola.

De realçar que a evolução da guerra e a atividade operacional e política de cada um dos movimentos – MPLA, UNITA e FNLA –, bem como as suas áreas de atuação em território angolano estiveram sempre condicionadas pelos apoios que recebiam dos países vizinhos.

Com os escassos meios de que então dispunha localmente, a Marinha cooperou com as autoridades na defesa de algumas localidades do litoral através das forças de desembarque dos navios. Uma notícia publicada no Diário de Notícias de 18 de maio de 1961, faz referência à atividade da Marinha durante o período de emergência que se seguiu aos acontecimentos de 15 de março.

Unidades e forças da Marinha de Guerra têm desenvolvido intensa actividade na luta contra os terroristas e na defesa das populações.

[…] agindo isoladamente, ou em colaboração com civis, com o Exército e a Força Aérea, forças da Marinha, entre muitas outras missões efectuadas em terra, têm organizado defesas de localidades, realizando surtidas a zonas suspeitas montados serviços de patrulha, etc.

Unidades navais vêm desempenhando, também, assinalados serviços no fornecimento de géneros alimentícios, armas e munições às populações das localidades ribeirinhas, bem como no transporte de contingentes do Exército e da Força Aérea, e de prisioneiros terroristas. Em diversas ocasiões foram efectuadas operações de desembarque de forças de Marinha […].

Os acontecimentos em Ambriz e Ambrizete, no início das acções terroristas verificadas na Zona Norte de Angola, não tiveram consequências mais graves, mercê do auxílio que foi possível dar àquelas povoações por mar, com os navios-patrulhas da Marinha de Guerra32.

A presença das unidades navais em alguns locais da costa angolana, como Luanda e Nóqui, no curso superior do rio Zaire, tal como as forças de desembarque dos navios que atuaram em terra, nomeadamente no Ambriz, Ambrizete, Sazaire e Cabinda, foram um importante contributo no apoio à segurança das populações e à recuperação da confiança abalada pelos trágicos acontecimentos ocorridos no norte de Angola a partir do dia 15 de março de 196133.

No longo período decorrido entre 1961 e 1974, em que a Marinha foi chamada a intensa atividade operacional em Angola, estiveram envolvidas, ocasionalmente ou em permanência, algumas unidades oceânicas, cerca de três dezenas de unidades navais médias ou pequenas e quase quatro dezenas de unidades de fuzileiros (17 DFE e 22 CF).

Face à guerra, a Marinha terá mobilizado cerca de seis mil militares para prestarem serviço em Angola no período considerado.

As operações militares em que a Marinha teve participação em Angola foram muito diversas, mas integraram-se nas principais linhas da sua missão que passavam por:

1º) A fiscalização e atuação nas águas territoriais e interiores, a fim de negar a sua utilização ao inimigo;

2º) O transporte e apoio às Forças Navais, Terrestres e Aéreas que dele necessitassem nas zonas em que o transporte terrestre fosse mais demorado, difícil ou inconveniente;

3º) A intervenção em operações isoladas ou conjuntas em terra, a fim de neutralizar ameaças bem definidas e localizadas;

4º) A proteção e apoio ao tráfego marítimo local e a garantia da sua regularidade e continuidade34.

Figura 12 – Posto de vigilância no rio Zaire – Angola.

Foto: Academia de Marinha

Em outubro de 1964, a Rodésia do Norte tornou-se independente sob a direção de Kenneth Kaunda e adotou o nome de República da Zâmbia, passando a apoiar alguns dos movimentos de libertação, sobretudo o MPLA. Assim, foi aberta a Frente Leste de Angola, para onde a Marinha transferiu unidades de fuzileiros e algumas lanchas de desembarque pequenas. Os rios Lungué-Bungo, Zambeze, Cuando e Cuito, bem como as bases de Lungué-Bungo, Chilombo, Lumbala, Rivungo e Vila Nova da Armada tornaram-se os pólos da actividade naval no Leste de Angola35.

Quando surgiu a revolução do dia 25 de abril de 1974, a situação militar em Angola estava controlada pelas Forças Armadas Portuguesas e os movimentos armados tinham perdido a atividade. O território de Angola tinha tido um desenvolvimento económico significativo e as suas cidades tinham-se modernizado.

Nessas circunstâncias, os três movimentos que tinham lutado contra a presença portuguesa em Angola e que estavam perante a iminência de uma derrota militar, tiveram um novo alento e procuraram obter vantagens políticas nas negociações com as autoridades portuguesas.

Não foi fácil o processo negocial, porque cada um dos movimentos apresentava ideários e poderes negociais bem diferentes, refletindo a situação internacional e a disputa entre as duas superpotências mundiais36.

4.2. Guiné

A Guiné Portuguesa, que após a sua independência adotou o nome de República da Guiné-Bissau, faz fronteira a norte com a República do Senegal e, a leste e sul, com a República da Guiné, também conhecida como Guiné-Conacri.

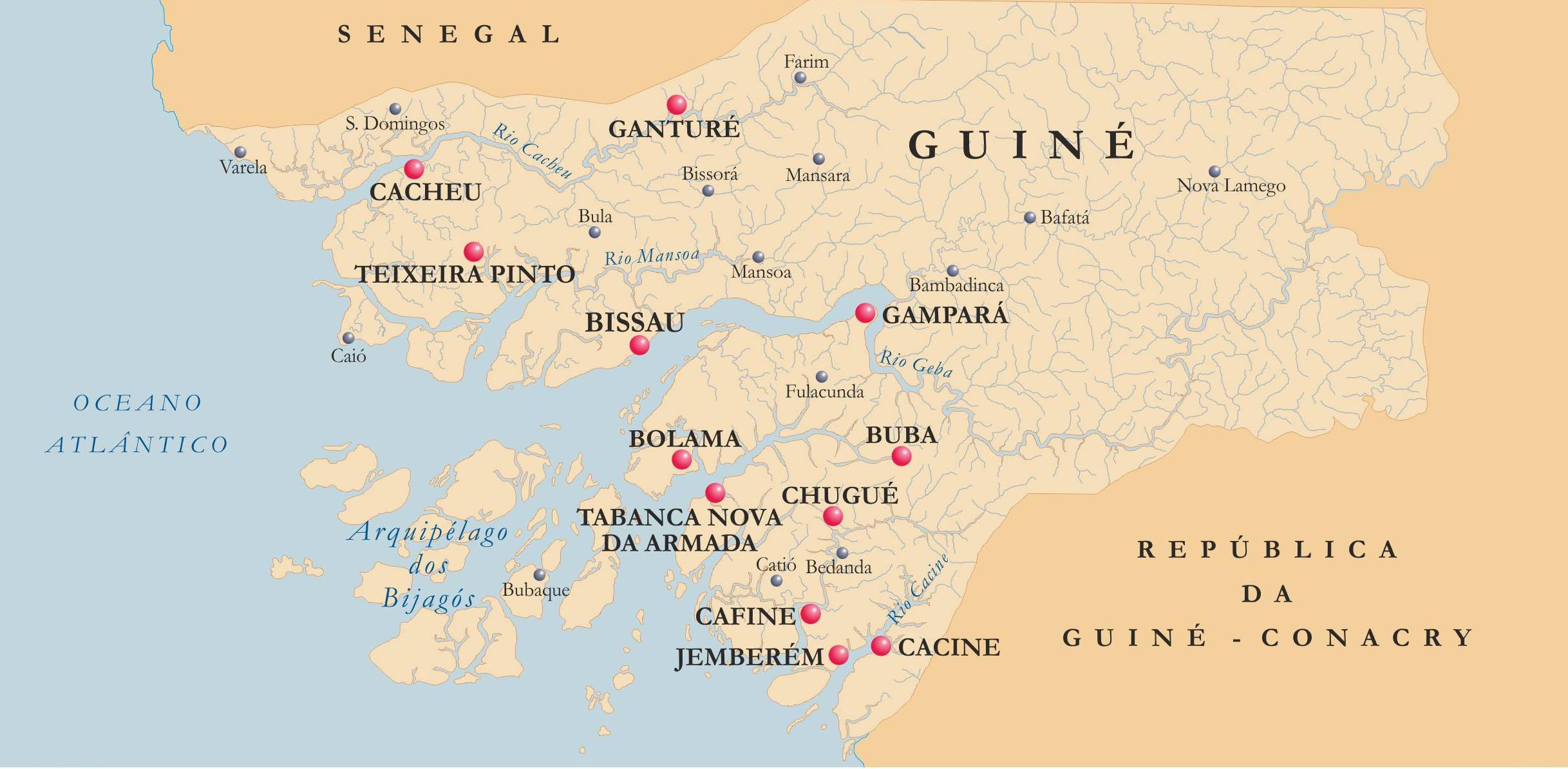

Figura 13 – Guiné-Bissau.

Fonte: Fuzileiros 400 anos de memórias

Este território distribui-se entre os paralelos 12º 20’ N e 10º 52’ N e tem 36 125 km2 de superfície, com uma parte continental e uma parte insular, tendo uma extensão de cerca de 705 km na sua fronteira terrestre e de cerca de 160 km na sua fronteira marítima.

A sua geografia é essencialmente plana e o território é recortado por rios e rias rodeados de mangais e palmeirais, enquanto a parte insular é constituída por cerca de duas dezenas de ilhas que constituem o arquipélago dos Bijagós37.

Os principais rios navegáveis que atravessam o território guineense têm os nomes de: Cacheu, Mansoa, Geba, Buba, Tombali, Cumbidjã e Cacine.

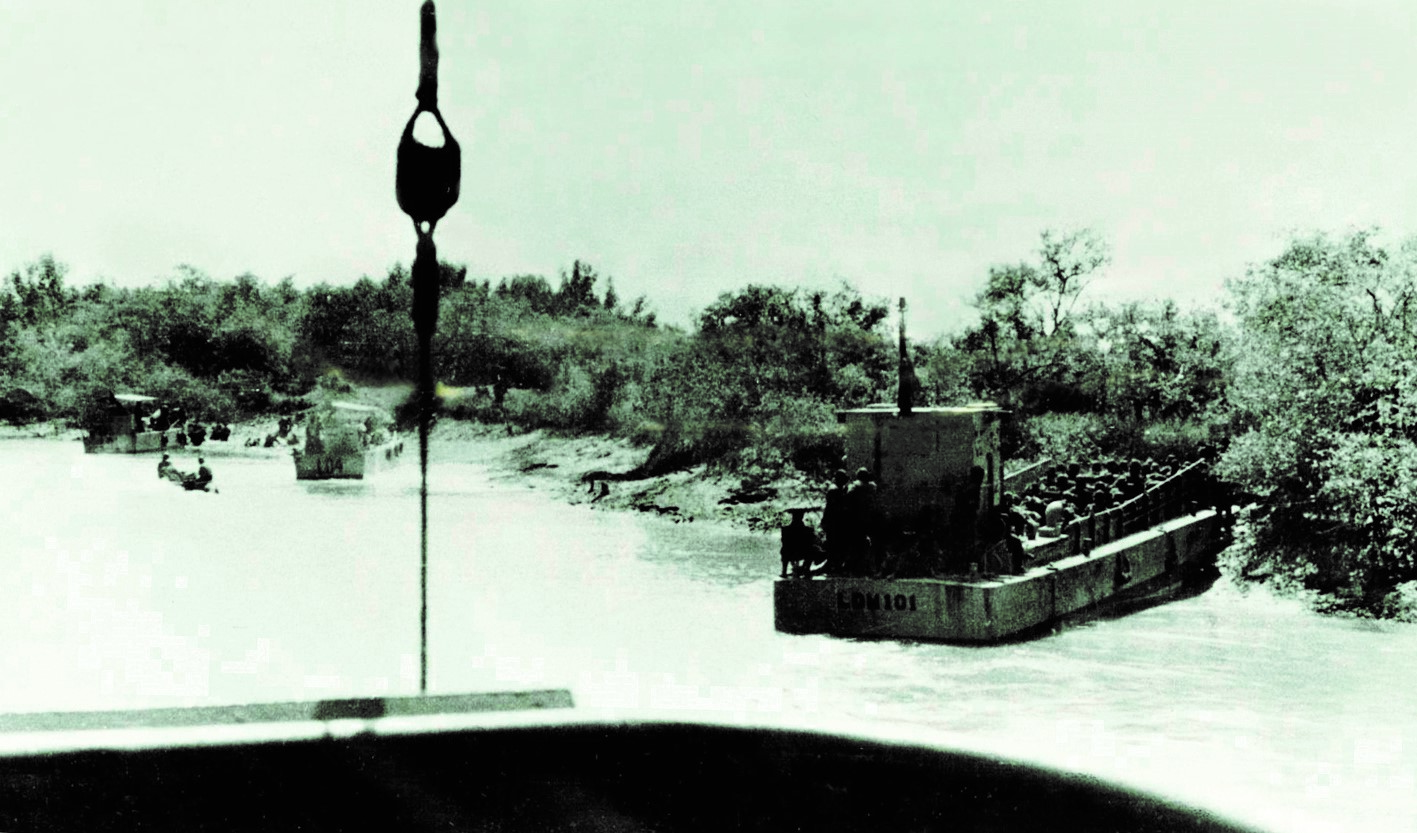

Figura 14 – O binómio navio-fuzileiro em ação no teatro de operações da Guiné. Desembarque na Ilha de Como.

Fonte: Academia de Marinha

Entre 1961 e 1974, a Marinha foi chamada para atuar na intensa atividade operacional na Guiné, onde estiveram envolvidas cerca de quatro dezenas de unidades navais (LFG, LDG, LFP, LDM e LDP), três dezenas e meia de unidades de fuzileiros (24 DFE e 11 CF) e de diversas unidades e serviços. A Marinha terá assim mobilizado cerca de dez mil militares para prestarem serviço na Guiné neste período.

As operações militares em que a Marinha teve participação foram as seguintes:

1º) Fiscalização e atuação nas águas territoriais e interiores, incluindo os rios e canais navegáveis, a fim de negar a sua utilização ao inimigo;

2º) Transporte e apoio às forças navais, terrestres e aéreas, que dele necessitassem, a fim de poderem ser ocupadas e mantidas posições nas ilhas ou nas zonas em que o transporte terrestre fosse mais demorado, difícil ou inconivente;

3º) Intervenção em operações isoladas ou conjuntas em terra, sempre de curta duração e nas áreas ribeirinhas, a fim de neutralizar ameaças bem definidas e localizadas;

4º) Assegurar a proteção e apoio ao tráfego marítimo local a fim de garantir a sua regularidade e continuidade38.

Também é de referir a importância operacional que a unidade de mergulhadores sapadores teve na Guiné, designadamente na identificação, remoção e desativação de minas e outros engenhos explosivos, na execução de trabalhos oficinais submarinos e na recuperação de armas e outros objetos caídos no fundo dos rios.

A dureza da guerra na Guiné teve o seu ponto crítico em maio de 1973, considerada a prova mais dura a que as forças portuguesas foram sujeitas nos três teatros de operações, depois do PAIGC ter passado a dispor de mísseis antiaéreos Strella que anularam ou diminuíram a supremacia aérea portuguesa. Por vezes, é usada a expressão “o inferno de maio de 1973”, durante o qual se verificou o cerco de Guidage, o assalto a Guileje e a batalha de Gadamedal, de que resultou o abate de vários aviões, além de 63 mortos e 269 feridos nas tropas portuguesas39.

Foi o mais difícil e complicado teatro de operações dos portugueses em África, referiu António José Telo. Não é simples fazer um balanço da guerra na Guiné.

Nele, a guerrilha contava com condições ideais, num pequeno território menor que o Alentejo, rodeado de bases seguras por dois dos três lados (o terceiro era o oceano), com vegetação densa e coberto de rios e zonas alagadas, com um dos piores climas de África para os europeus. Foi igualmente o teatro onde se concentrou o maior número de meios navais em termos de fuzileiros e lanchas, embora sem nunca se ter apostado por completo numa estratégia militar de inspiração naval que visasse a interdição dos dispositivos logísticos inimigos como objetivo prioritário, tal como a Armada pretendia40.

4.3. Moçambique

Moçambique fica situado na costa oriental de África entre as latitudes 10º 27’ S e 26º 52’ S e tem uma superfície de 784 032 km.

O seu território tem uma configuração alongada e estende-se pela orla do oceano Índico desde a foz do rio Rovuma até à ponta do Ouro numa extensão de 2795 km, enquanto a sua fronteira terrestre se confronta com seis países: a norte com a Tanzânia; a noroeste com o Malawi e com a Zâmbia (ex-Rodésia do Norte); a oeste com o Zimbabwe (ex-Rodésia do Sul); a sueste com a República da África do Sul; e a sul com a Swazilândia41.

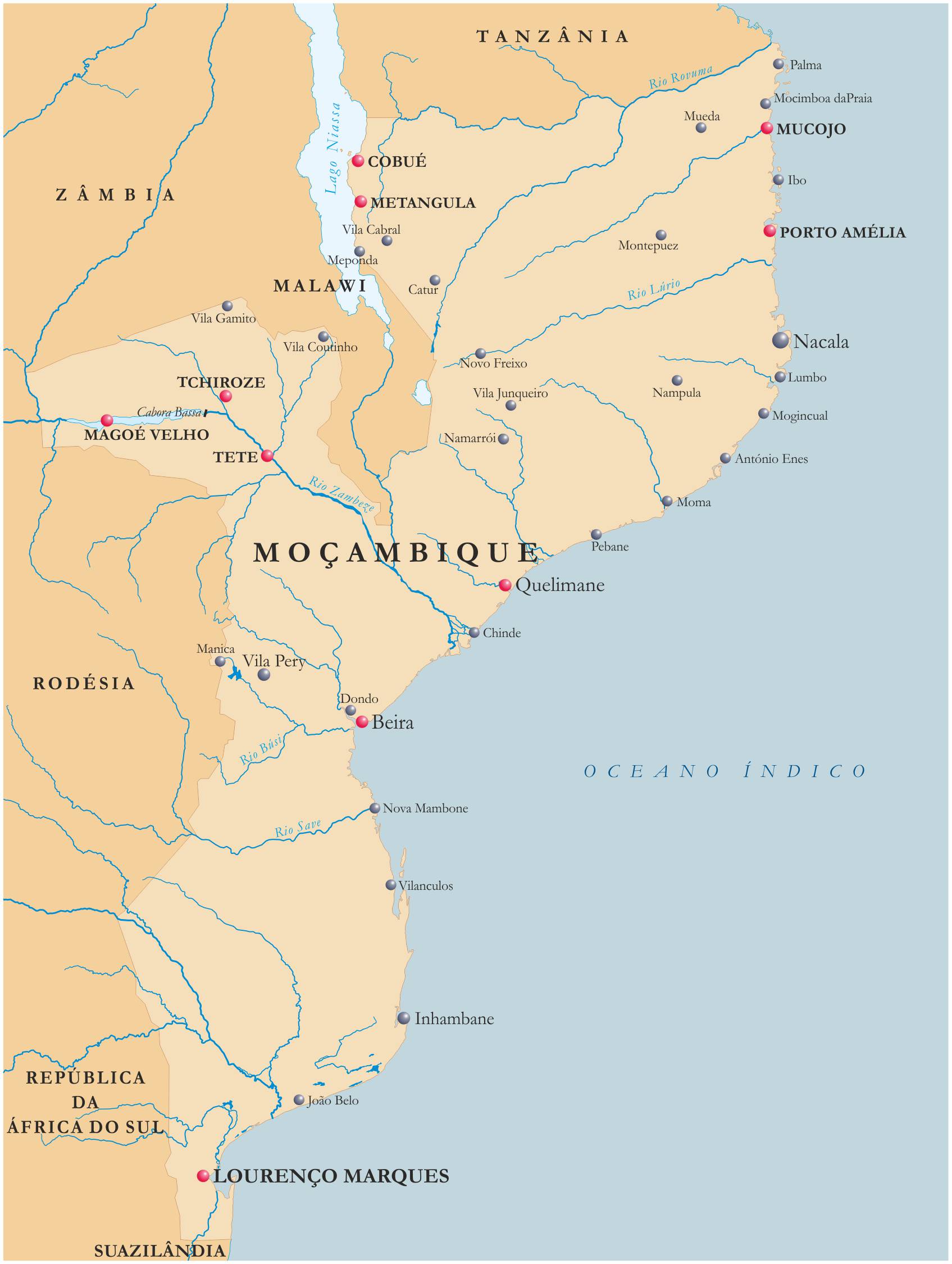

Figura 15 – Moçambique.

Fonte: Fuzileiros 400 anos de memórias

A sua rede hidrográfica é constituída por parte do lago Niassa, com soberania partilhada, com a Tanzânia e com o Malawi e pelos rios Rovuma, Lúrio, Zambeze, Save e Limpopo, entre outros.

O início da guerra no território de Moçambique aconteceu em setembro de 1964 e foi o mais tardio dos teatros de operações africanos em que Portugal esteve envolvido militarmente.

Iniciou-se, mais ou menos, simultaneamente nos distritos do norte do território que fazem fronteira com a Tanzânia, respectivamente Cabo Delgado e Niassa e, a partir de 1970, estendeu-se à região de Tete onde se iniciara a construção da barragem de Cahora Bassa. Um dos mais notáveis acontecimentos da actividade naval foi o transporte de várias lanchas (LFP e LDM) desde o oceano Índico até às margens do lago Niassa e a construção de uma basa naval em Metangula. Porém, as operações desenvolvidas pelos DFE, tanto em Cabo Delgado como no lago Niassa, bem como as actividades das lanchas de fiscalização nas margens do lago Niassa e no arquipélago das Quirimbas foram contributos importantes para o esforço de guerra. Devido à autoproclamada independência da Rodésia do Sul, que veio a dar origem ao Zimbabwé, as Nações Unidas decretaram um bloqueio ao poro da Beira efetuado pela Royal Navy, o que obrigou ao estabelecimento de um dispositivo naval em que participaram várias fragatas portuguesa em afirmação de soberania portuguesa.

A guerra em Moçambique continuava a desenrolar-se frente a um inimigo que evitava o confronto direto, optando preferencialmente por espalhar minas e armadilhas em tudo quanto era estrada e itinerários e que, apesar de muitas serem detetadas, levantadas ou destruídas continuavam ainda a ser responsáveis pela maioria das baixas que as nossas forças sofriam no teatro de operações42.

Porém, é de referir que as operações militares em que a Marinha teve participação em Moçambique foram muito diversas, mas integraram-se nas principais linhas da sua missão:

1º) A fiscalização e atuação nas águas territoriais e interiores, a fim de negar a sua utilização ao inimigo;

2º) O transporte e apoio às Forças Navais, Terrestres e Aéreas que dele necessitassem nas zonas em que o transporte terrestre fosse mais demorado, difícil ou inconveniente;

3º) A intervenção em operações isoladas ou conjuntas em terra, a fim de neutralizar ameaças bem definidas e localizadas43.

Especificamente, as funções principais foram as seguintes:

1º) Assegurar dispositivos de contenção nas fronteiras marítimas a partir das bases de Porto Amélia e Metangula, a fim de evitar infiltrações inimigas no território nacional;

2º) Assegurar a fiscalização do curso superior do rio Zambeze e, em especial, a área da futura bacia de Cahora Bassa;

3º) Cooperar com as restantes forças militares ou outras na contenção das ações de guerra no litoral e nas margens dos rios navegáveis, a fim de restabelecer a paz no território moçambicano44.

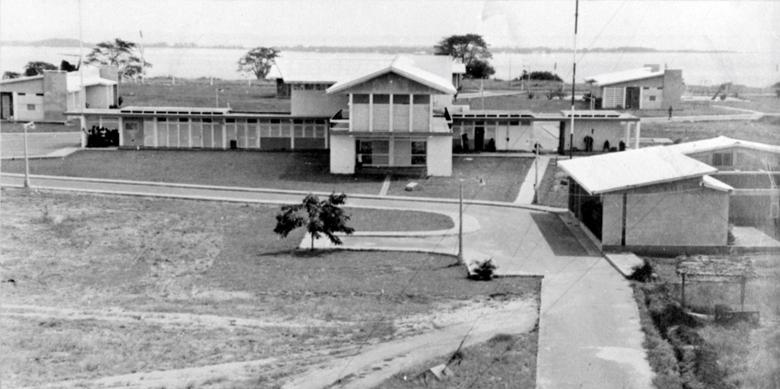

Figura 16 – Porto Amélia – Aquartelamento de fuzileiros.

Fonte: Academia de Marinha

Embora muitas das atividades operacionais em que a Marinha participou estejam descritas em diferentes monografias, verifica-se que a Armada assegurou uma presença ativa nas três frentes da guerra moçambicana, ou seja, em Cabo Delgado, no Niassa e em Tete, nomeadamente com pequenas unidades navais, nos comandos da defesa marítima, nas estações radionavais e com unidades de fuzileiros (19 DFE e 12 CF), um envolvimento de mais de cinco mil homens entre 1964 e 1974.

As guerras que ocorreram em Angola, na Guiné e em Moçambique, resultaram essencialmente das aspirações dos movimentos de libertação que reivindicaram a autodeterminação e a independência dos seus territórios nos termos da Carta e das Resoluções da Assembleia-Geral e do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O General António de Spínola escreveu no seu livro Portugal e o Futuro, publicado algumas semanas antes da revolução do 25 de abril de 1974, que “podemos assim chegar à conclusão que, em qualquer guerra deste tipo, a vitória exclusivamente militar é inviável”, salientando que “às Forças Armadas apenas compete criar e conservar pelo período necessário – naturalmente não muito longo – as condições de segurança que permitirão soluções político-sociais, as únicas susceptíveis de pôr termo ao conflito”45.

Ainda, segundo o General Spínola, as forças da ordem podem sempre perder uma guerra subversiva, mas jamais a ganharão pela simples razão de que não é no seu campo que se centra a construção da vitória. Pretender ganhar uma guerra subversiva através de uma solução militar é aceitar, de antemão, a derrota, a menos que se possuam ilimitadas capacidades para prolongar indefinidamente a guerra, fazendo dela uma instituição.

As Forças Armadas criaram as condições para que o poder político encontrasse soluções, mas a sua intransigência ditou a sua derrota política e levou à queda do regime.

Para a Marinha, dos três teatros de operações, de longe o mais complexo e difícil, onde a ação da Marinha foi considerada da maior relevância, especialmente a nível operacional e estratégico, já que cerca de 80% de toda a movimentação de pessoal e material se fazia via fluvial foi, sem dúvida, a Guiné46.

Os Meios Navais, os Fuzileiros e o Quadro de Oficiais da Reserva Naval, foram estrategicamente considerados as medidas decisivas para que a Marinha pudesse cumprir com sucesso os seus objetivos previamente estabelecidos. Dominar as linhas de comunicação marítimas, costeiras e fluviais, apoiar o Exército e a população com a sua capacidade de transporte por via aquática e projetar força em terra, através da poderosa combinação das Lanchas de Fiscalização e Lanchas de Desembarque com os Fuzileiros e dar assistência médica, imprescindível nas condições extremamente negativas em que se vivia, foram missões que merecem enaltecimento.

A Marinha chega assim a 1974, após um esforço intenso em África, com um conjunto de meios que somavam 190 unidades, relativamente modernos e que lhe permitiam cumprir razoavelmente as missões atribuídas.

Tal como afirmou John P. Cann no seu livro A Marinha em África:

Entre 1961 e 1974, a Marinha portuguesa executou ou contribuiu para a execução de todas estas missões, adaptou-se bem à guerra que teve de travar e tornou-se uma eficiente Marinha de águas interiores. Aprendeu bem com a prática e refinou continuamente a sua abordagem, (…). O que torna esta evolução ainda mais notável é o facto de a Marinha portuguesa não só ter aprendido a travar com êxito uma nova guerra, como tê-lo feito ao mesmo tempo que assumia compromissos adicionais no seio da NATO, (…). Para uma Marinha em vias de desenvolvimento cujo âmbito se estendia do empenhamento no Atlântico Norte às operações em zonas muito dispersas de África, foi uma proeza verdadeiramente assinalável47.

Termino com uma citação do Almirante Nuno Vieira Matias, in actas do seminário “A Marinha em África (1955-1975) – Especificidades”, publicada pela Academia de Marinha.

“Os Portugueses foram os primeiros europeus a chegar a África e os últimos a partir. Ficou lá a marca de Sagres e a vida de muitos Portugueses”.

AFONSO, Aniceto e GOMES, Carlos de Matos, Guerra Colonial, Lisboa, Editorial Notícias, 2000.

AGUILAR, Teixeira et al, A Marinha na Investigação do Mar (1800-1999), Lisboa, Instituto Hidrográfico, 2001.

ANTUNES, José Freire, Kennedy e Salazar – O leão e a raposa, 9ª edição, Lisboa, Difusão Cultural, 1991.

BAÊNA, Luís Sanches de, Fuzileiros – factos e feitos na guerra de África 1961 / 1974, 4 volumes, Lisboa, Edições Culturais da Marinha, 2006.

CANN, John P., A Marinha em África, Lisboa, Academia de Marinha, 2014.

CARDOSO, Leonel, “A Marinha em Angola, 1961-64”, Anais do Clube Militar Naval, 1964.

COSTA, Adelino Rodrigues da, e MACHADO, Manuel Pinto, O Anuário da Reserva Naval 1958-1975, Lisboa, Edição dos autores, 1992.

____________ Dicionário de Navios & Relação de Efemérides, 2ª Edição, Lisboa, Edições Culturais da Marinha, 2006.

____________ “As guerras do fim do Império (1961-1974)”, António Costa Canas (coord.), História da Marinha Portuguesa – Viagens e Operações Navais (1824-1974), Lisboa, Academia de Marinha, 2020.

CRESPO, Manuel Pereira, Porque perdemos a guerra, Lisboa, Edições Abril, 1977.

MATIAS, Nuno Vieira, «O planeamento e o emprego do poder marítimo nacional», Actas do Seminário “A Marinha em África (1955-1975) – Especificidades”, Lisboa, Academia de Marinha, 2014.

MONTEIRO, Armando da Silva Saturnino, “Canhoneiras para o Ultramar”, Anais do Clube Militar Naval, Tomo LXXXVIII, Lisboa, 1958, pp. 491-495.

NOGUEIRA, Franco, Salazar, Volume V, A Resistência (1958-1964), Porto, Livraria Civilização Editora, 1984.

PEREIRA, José António Rodrigues, «Estado Novo», Marinha Portuguesa nove Séculos de História, Edições Culturais da Marinha. Lisboa, 2010.

PINTO, José Luís Leiria, «Lançamento do livro A Marinha em África», Memórias 2014, Lisboa, Academia de Marinha, 2016.

____________, «As comunicações na Marinha», Revista da Armada, Lisboa, Marinha Portuguesa, agosto, 2010.

____________, «As comunicações na Marinha dos primórdios a 1975», A Marinha em África – Especificidades, Lisboa, Academia de Marinha, 2014.

RAMOS, José de Aires Gomes, “Por mares nunca de antes…”, Anais do Clube Militar Naval, Tomo, Tomo XCVI, Lisboa, 1966, pp. 291-309.

RIBEIRO, António Silva, e SILVA, Jorge Moreira da, “Índia – manobra estratégica, Diplomática e Naval”, Revista da Armada, Edição nº 348, Lisboa, dezembro, 2001.

SALEMA, José Mexia, Nem a Pátria sabe – a Marinha na guerra de Angola (1961-1963), Lisboa, Edições Culturais da Marinha, 1985.

SPÍNOLA, António de, Portugal e o Futuro, Lisboa, Arcádia, 1974.

TEIXEIRA, Nuno Severiano, «O fim do império e as guerras da descolonização», História Militar de Portugal, Lisboa, A Esfera dos Livros, 2017.

TELO, António José, Portugal e a NATO: o reencontro da tradição atlântica, Lisboa, Edições Cosmos, 1996.

TELO, António José, “A prioridade a África (1959-1974)”, Manuel Themudo Barata e Nuno Severiano Teixeira (Dir), Nova História Militar de Portugal, Vol. 4, Lisboa, Círculo de Leitores, 2003.

____________, «A Armada nas guerras de África 1961-1974», História da Marinha Portuguesa – Homens, Doutrinas e Organização, 1824-1974, Lisboa, Academia de Marinha, 1999.

VALE, António Júlio Malheiro do, “Mortos da Marinha nas guerras do Ultramar – II”, Revista da Armada, Edição nº 211, Lisboa, junho, 1988.

____________, “As Lanchas de Desembarque na Guerra do Ultramar”, Revista da Armada, Edição nº 129, Lisboa, junho, 1982.

____________, “Mortos da Marinha nas guerras do Ultramar”, Revista da Armada, Edição nº 202, Lisboa, agosto, 1989.

Síntese Monográfica da Guiné, Agência-Geral do Ultramar, 2ª edição, Lisboa, 1967.

Síntese Monográfica de Moçambique, Lisboa, Agência-Geral do Ultramar, 1971.

Síntese Monográfica de Angola, Lisboa, Agência-Geral do Ultramar, 1972.

Anexo I – Alguns dos navios que participaram nas operações em África

LFG Sagitário LFG Orion

LFP Júpiter Navio-tanque Sam Brás

Corveta Honório Barreto LDM 311

Anexo II – Aspecto da actividade dos Fuzileiros

Em operações Niassa – Esquadrilha de Lanchas de apoio aos DFE

A bordo da LDG Cimitarra Desembarque no cais de Bissau

Patrulhamento no rio Geba Patrulhamento no rio Zaire

____________________________________________

1 Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) ou North Atlantic Treaty Organization (NATO).

2 António José Telo, Portugal e a NATO: o reencontro da tradição atlântica, Lisboa, 1996, p. 131.

3 Conferência de Bandung foi o nome com o qual ficou conhecido historicamente o encontro nesta cidade indonésia, entre 18 e 24 de abril de 1955, e que reuniu os líderes de 29 estados asiáticos e africanos, responsáveis pelos destinos de 1350 milhões de seres humanos.

4 John P. Cann, A Marinha em África, Academia de Marinha, 2014, p. 23.

5 José António Rodrigues Pereira, Marinha Portuguesa – Nove Séculos de História, Lisboa, 2010, p. 491.

6 Nuno Vieira Matias, «O planeamento e o emprego do poder marítimo nacional», Actas do Seminário “A Marinha em África (1955-1975) – Especificidades”, Lisboa, 2014, p. 23.

7 No dia 18 de dezembro de 1961, as Forças Armadas da Índia invadiram os territórios do Estado da Índia (Goa, Damão e Diu). Este acontecimento tem sido objeto de muitas descrições e interpretações, mas não se enquadra no tema do presente texto.

8 John P. Cann, A Marinha em África, Lisboa, Academia de Marinha, 2014, p. 75.

9 António José Telo, «A prioridade a África (1959-1974)», Manuel Themudo Barata e Nuno Severiano Teixeira (Dir), Nova História Militar de Portugal, Vol. 4, Lisboa, Círculo de Leitores, 2003, p. 478.

10Decreto-Lei n.º 41.399, de 26 novembro de 1957, Artigo 1º, Capítulo I.

11Portaria nº 16.714, de 27 de maio de 1958.

12Adelino Rodrigues da Costa e Manuel Pinto Machado, O Anuário da Reserva Naval 1958-

-1975, Lisboa, 1992, p. 11.

13Armando da Silva Saturnino Monteiro, “Canhoneiras para o Ultramar”. Anais do Clube Militar Naval, Tomo LXXXVIII, Lisboa, 1958, pp. 491-495.

14Manuel Pereira Crespo, “Fragatas da classe Dealey”. Anais do Clube Militar Naval, Volume XCI, janeiro-março, 1961, p. 112.

15Adelino Rodrigues da Costa, «As guerras do fim do Império (1961-1974)”. António Costa Canas (coord.), História da Marinha Portuguesa – Viagens e Operações Navais (1824-1974), Lisboa, 2020, pp. 295-296.

16 João Falcão de Campos, citado por Adelino Rodrigues da Costa, op. cit., p. 296.

17Adelino Rodrigues da Costa, op. cit., p. 289.

18Ibidem, p. 449.

19Uma destas lanchas, o N.R.P. Vega, então comandado pelo 2º Tenente Jorge Manuel Catalão de Oliveira e Carmo, veio a ser afundada em combate, no dia 18 de dezembro de 1961, nas águas de Diu.

20Aguilar et al, A Marinha na Investigação do Mar – 1800-1999, Lisboa, Instituto Hidrográfico, 2001, p. 30.

21José Luís Leiria Pinto, Actas do Seminário “A Marinha em África (1955-1975) – Especificidades”, Lisboa, Academia de Marinha, 2014, p. 55-56.

22Ibidem, p. 53.

23José Luís Leiria Pinto, «As comunicações na Marinha». Revista da Armada, Lisboa, Marinha Portuguesa, agosto 2010, p. 24.

24O Command Course, foi frequentado no Infantry Training Centre Royal Marines, pelo 2º tenente Pascoal Rodrigues e pelos marinheiros oriundos da classe de monitores, Santos Silva, Batista Claudino e Santos Santinhos. Todos concluíram o curso e receberam a boina verde dos Royal Marines.

25Diário de Notícias, edição de 19 de outubro de 1961.

26Adelino Rodrigues da Costa, op. cit., p. 296.

27Ibidem, p. 297.

28Luís Sanches de Baêna, Fuzileiros – factos e feitos na guerra de África 1961 / 1974, 4 volumes, Lisboa, Edições Culturais da Marinha, 2006.

29Manuel Pereira Crespo (1911-1980), foi ministro da Marinha entre 1968 e 1974. Foi o último ministro da Marinha, dado que a estrutura militar saída da Revolução de 25 de abril de 1974 extinguiu o cargo.

30Armando Júlio Roboredo e Silva (1903-1987), exerceu as funções de Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), desde 1963 a 1970.

31Síntese Monográfica de Angola, Lisboa, Agência-Geral do Ultramar, 1972.

32Diário de Notícias, edição de 18 de maio de 1961.

33Adelino Rodrigues da Costa, op. cit., p. 380.

34Leonel Cardoso, “A Marinha em Angola, 1961-64”. Anais do Clube Militar Naval, 1964, p. 270.

35Assinala-se que, durante as guerras nas três frentes, a Marinha só perdeu um oficial em combate e foi exactamente no Leste de Angola. Tratou-se do Subtenente FZ RN António Apolónio Piteira que faleceu no dia 2 de junho de 1973, durante uma emboscada feita pelo MPLA na picada entre o Chilombo e a Lumbala.

36Ibidem, p. 388.

37Guiné – Pequena Monografia, Agência-Geral do Ultramar, 2ª edição, Lisboa, 1967.

38António José Telo, op. cit., p. 592.

39Adelino Rodrigues da Costa, op. cit., p. 347.

40António José Telo, op. cit., p. 595.

41Síntese Monográfica de Moçambique, Lisboa, Agência-Geral do Ultramar, 1971.

42Luís Sanches de Baêna, op. cit., Volume IV, p. 180.

43Adelino Rodrigues da Costa, op. cit, p. 407.

44Ibidem, p. 408.

45António de Spínola, Portugal e o Futuro, p. 45.

46José Luís Leiria Pinto, Memórias 2014, Lisboa, Academia de Marinha, 2016, p. 209.

47John P. Cann, A Marinha em África, Lisboa, Academia de Marinha, 2014, p. 73.

Licenciado em História e Mestre em História Marítima. Chefe do Centro de Documentação e Assessor de Edição da Academia de Marinha. Docente da Unidade Politécnica Militar do Instituto Universitário Militar (UPM-IUM) e Membro Correspondente da Classe de História Marítima da Academia de Marinha.