Nº 2656 - Maio de 2023

Pessoa coletiva com estatuto de utilidade pública

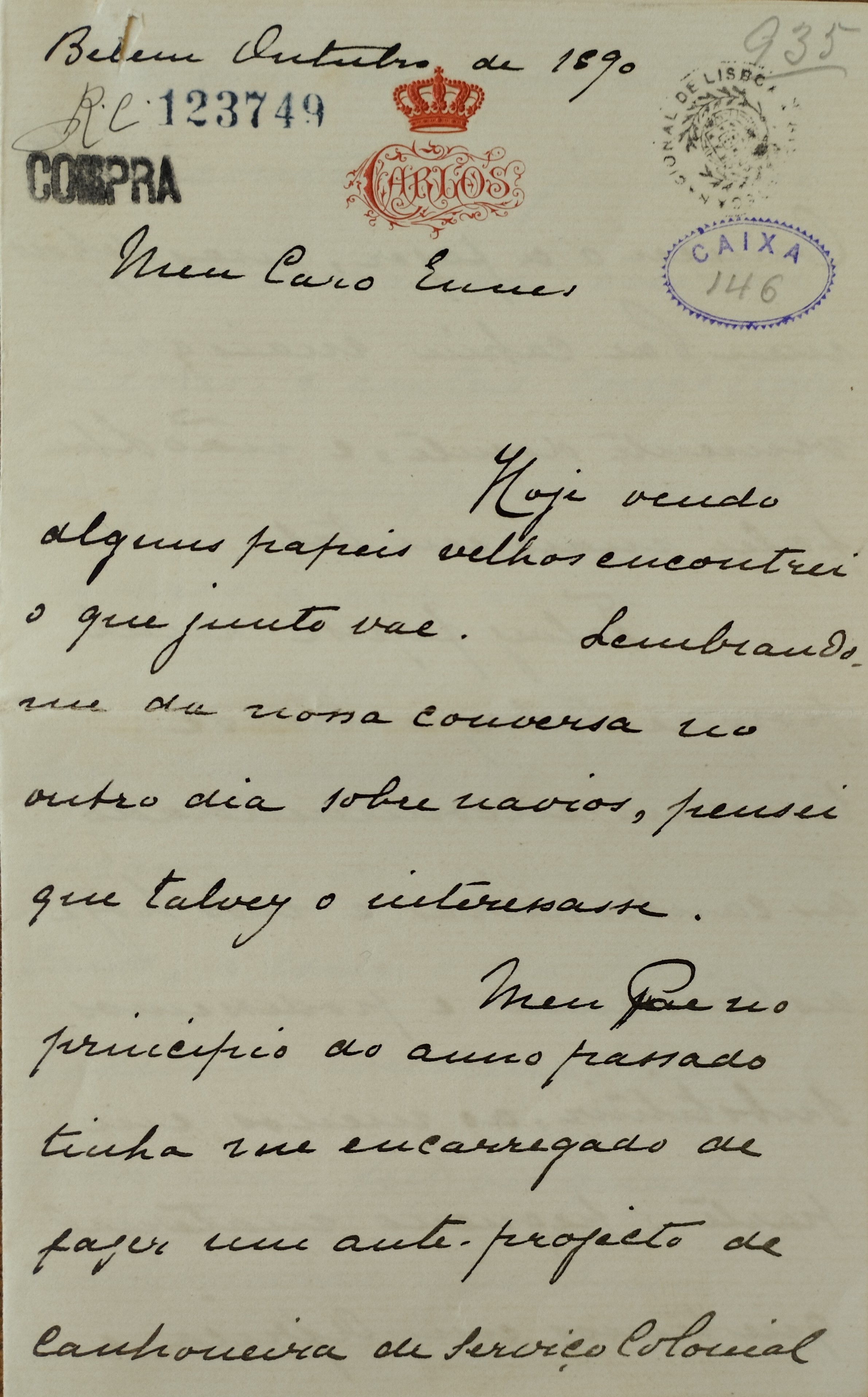

Entre os seus manuscritos reservados, conserva a Biblioteca Nacional de Portugal a carta cujo texto é o seguinte1:

Belém Outubro de 1890

Meu Caro Ennes,

Hoje vendo alguns papéis velhos encontrei o que junto vai. Lembrando-me da nossa conversa no outro dia sobre navios, pensei que talvez o interessasse.

Meu Pai no princípio do ano passado tinha-me encarregado de fazer um ante-projecto de canhoneira de serviço colonial. Comecei-o a fazer, mas depois meu Pai caiu mais gravemente doente, e não Lhe falei mais em tal2.

Talvez fizesse mal, porque talvez então, se tivessem encomendado as canhoneiras e nós hoje as tivéssemos e pudéssemos substituir, ao menos em parte, o pequeno material que temos em África e que em tão mau estado se encontra. Já nesse tempo se falava em cruzadores, e então como hoje eu era completamente adverso a essa ideia.

Cruzadores, ainda que pequenos, de 2000 ton.ªs digamos, são navios muito caros, e com o seu preço podemos construir, por cada um, três ou quatro canhoneiras que bem mais serviços prestarão.

O cruzador, é um navio para um momento dado, é um navio, para uma nação que já tem muitos outros de outros tipos diferentes, e nunca pode servir de navio para estação. Os Franceses têm muitos cruzadores em estações mesmo na África mas se nós formos ver o que são esses “Croiseurs de 2.nde et 3.eme classe”3 são canhoneiras maiores ou menores e a maior parte ainda antigos navios de madeira; chamaram-lhe cruzadores para regularizar a sua situação em vista da classificação moderna. Portanto eu acho que se nós pudermos pôr os cruzadores de parte e fazer algumas canhoneiras, prestamos um serviço ao País; porque, em lugar de o dotarmos com uns empecilhos, [verdadeiros sumidouros de guarnições e pessoal de máquina] destinados a enferrujarem-se no Tejo; dar-lhe-emos uns navios aptos para todo o serviço que deles se quiser tirar.

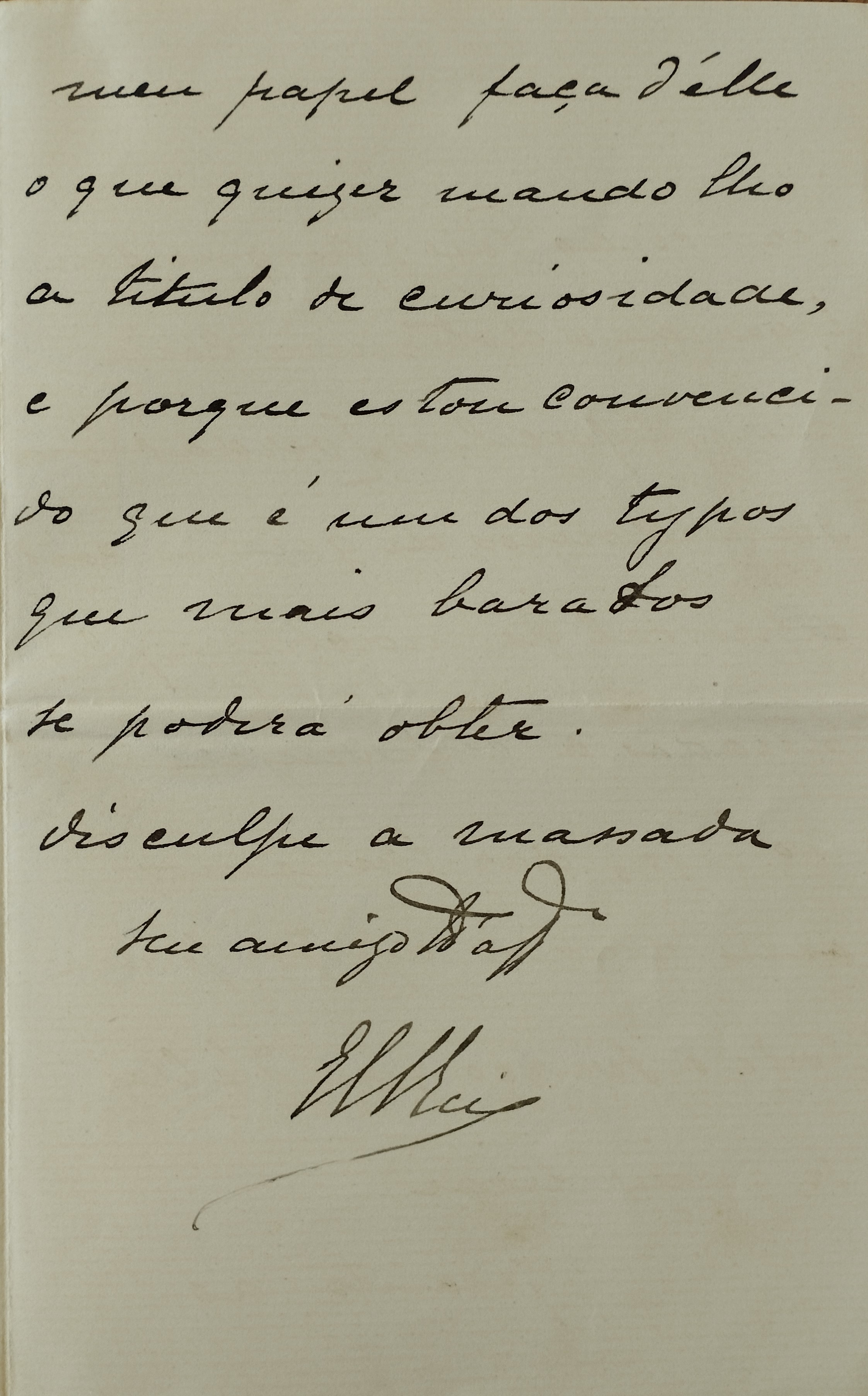

Quanto ao meu papel faça dele o que quiser mando-lho a título de curiosidade, e porque estou convencido que é um dos tipos que mais baratos se poderá obter.

Desculpe a maçada.

Seu amigo m.to af.do

ElRei

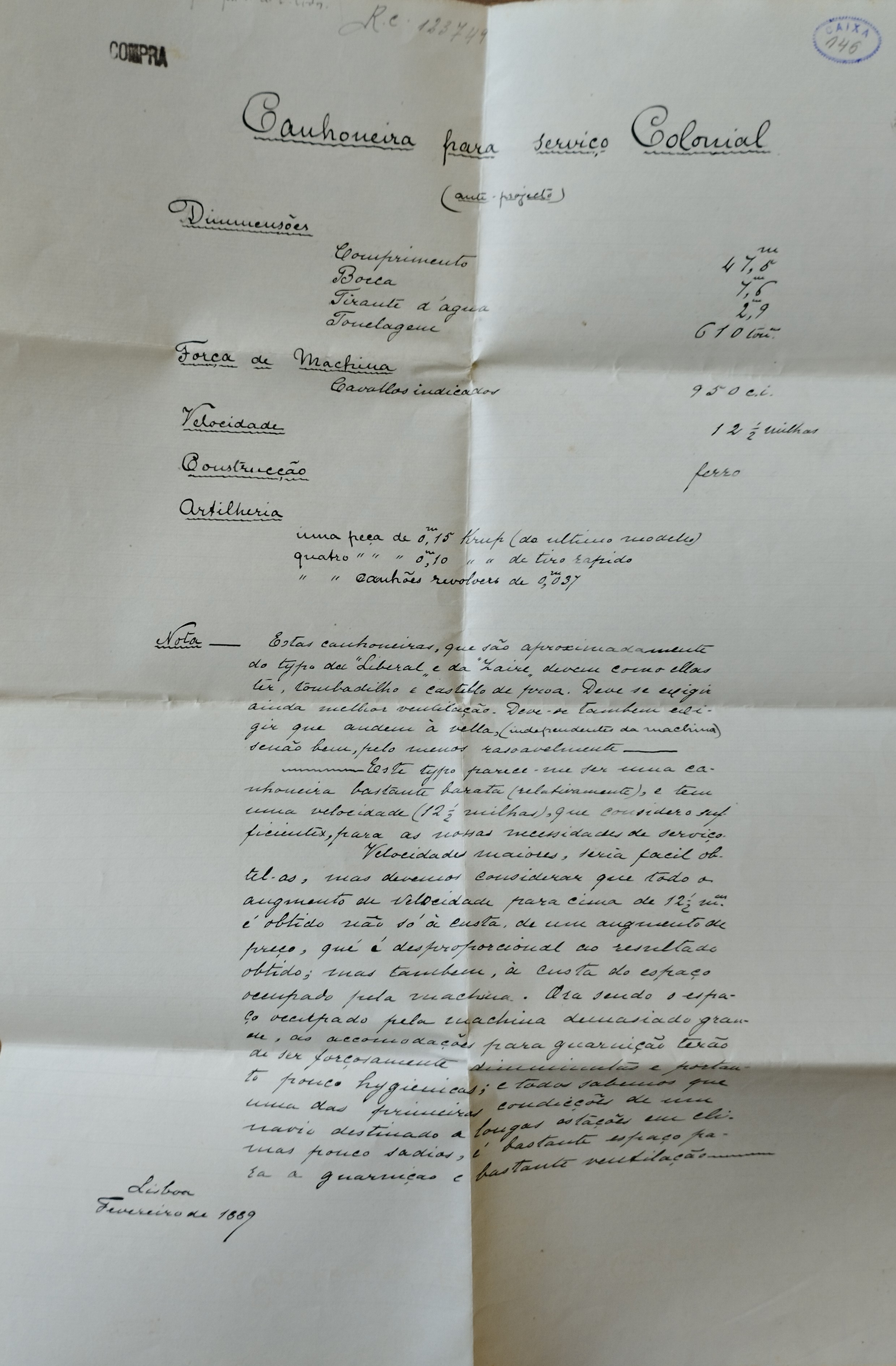

Quanto ao papel velho que junto vae – o anteprojecto da canhoneira colonial4 –, diz:

Canhoneira para serviço Colonial

(ante-projecto)

Dimensões

Comprimento 47m,5

Boca 7m,6

Tirante d’água 2m,9

Tonelagem 610 ton.ªs

Força de Máquina

Cavalos indicados 950 c.i.

Velocidade 12 ½ milhas

Construção ferro

Artilheria

uma peça de 0m,15 Krup (do último modelo)5

quatro “ “ “ 0m,10 “ “ de tiro rápido

“ “ canhões revolveres de 0m,037

Figura 1 – Primeira página da carta de D. Carlos a António Ennes.

Fonte: Reprodução do original que está na Biblioteca Nacional de Portugal

Figura 2 – Última página da carta de D. Carlos a António Ennes.

Fonte: Reprodução do original que está na Biblioteca Nacional de Portugal

Nota – Estas canhoneiras, que são aproximadamente do tipo da “Liberal” e da “Zaire” devem como elas ter, tombadilho e castelo da proa. Deve-se exigir ainda melhor ventilação. Deve-se também exigir que andem à vela, (independentemente da máquina) senão bem, pelo menos razoavelmente.

Este tipo parece-me ser uma canhoneira bastante barata (relativamente), e tem uma velocidade (12 ½ milhas), que considero suficiente, para as nossas necessidades de serviço

Velocidades maiores, seria fácil obtê-las, mas devemos considerar que todo o aumento de velocidade para cima de 12 ½ m.ªs é obtido não só à custa de um aumento de preço, que é desproporcional ao resultado obtido; mas também, à custa do espaço ocupado pela máquina. Ora sendo o espaço ocupado pela máquina demasiado grande, as acomodações para guarnição terão de ser forçosamente diminutas e portanto pouco higiénicas; e todos sabemos que uma das primeiras condições de um navio destinado a longas estações em climas pouco sadios, é bastante espaço para a guarnição e bastante ventilação.

Lisboa

Fevereiro de 1889

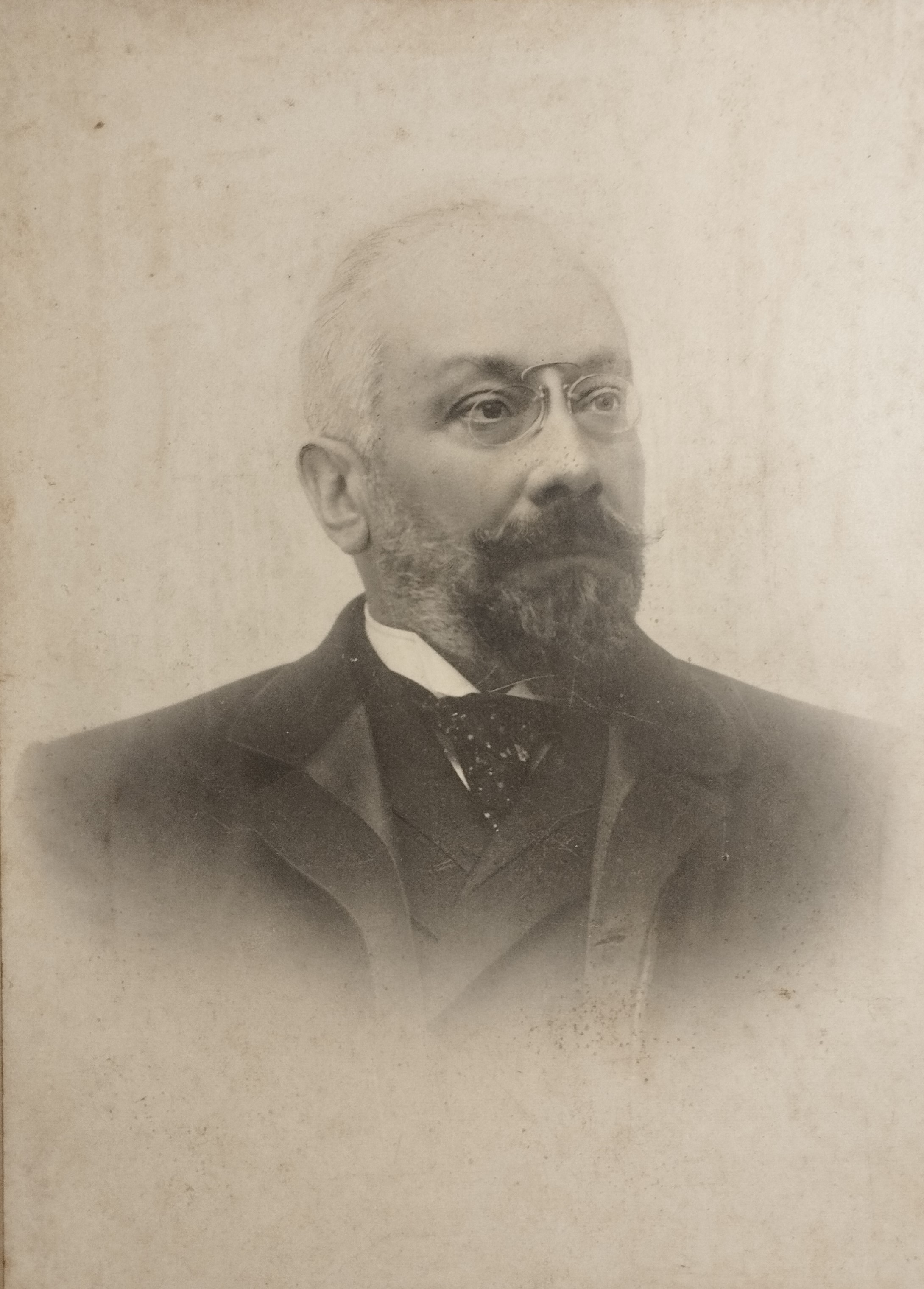

O remetente da carta e seu anexo (adiante, «carta») é, como resulta da mesma, ElRei e Este era, então, D. Carlos, 33.º Rei de Portugal, filho primogénito de D. Luiz I – a quem sucedeu no Trono – e da Rainha D. Maria Pia de Sabóia, nascido no Palácio da Ajuda, a 28-Set.-1863, e morto no Terreiro do Paço, a 1-Fev.-1908.

Inteligente e dotado de sensibilidade artística, D. Carlos recebeu primorosa educação, inclusivamente em assuntos militares navais, mostrando desde cedo os Seus talentos em Ciências, Letras e Artes. Ainda jovem, viajou por várias Cortes europeias, aspecto importante da Sua formação intelectual para o que aqui importa, porque aí visitou diversas unidades militares, designadamente da Marinha.

À paixão pelas coisas do mar acresceu, pois, um importante trabalho de preparação para as mesmas, do qual o anteprojecto de canhoneira apresentado aqui pode ser mais um exemplo. Embora, contrariamente a Seu pai e apesar de ser Almirante da Armada Real, não tenha frequentado a Escola Naval ou feito carreira na Marinha6.

Considerado o homem mais bem criado do seu país, ficou, porém, sempre na sua estrutura íntima um desconhecido do seu país, fora da região alentejana das suas propriedades, onde as estadas repetidas que ele tanto apreciava, e a convivência com indivíduos de todas as classes sociais, o tornaram familiar e estimado 7.

Poderá esta carta, escrita quando estava prestes a completar 27 anos e menos de um ano após ter prestado juramento como Rei de Portugal (28-Dez.-1889), ajudar a conhecer melhor, designadamente no Seu pensamento naval, o patrono do hidrográfico e oceanográfico NRP D. Carlos I?

Ennes, o destinatário da carta régia e hoje patrono do NRP António Enes, nasceu em Lisboa, a 15-Ago.-1848, filho de António José Ennes e de D. Maria Luísa da Conceição de Lima8.

Diplomado com o Curso Superior de Letras, de que foi aluno brilhante e onde defendeu a tese A Filosofia Religiosa do Egipto (1868), seguiu um percurso público que pode ser dividido em quatro momentos: jornalista e dramaturgo (antes de 1870 a 1890); estadista (1890 e 1891); colonialista (1891 a 1895); ministro no Brasil (1896).

No primeiro momento, membro do Partido Histórico (Progressista, depois do Pacto da Granja) e deputado às Cortes em várias legislaturas, distinguiu-se como jornalista e dramaturgo. Naquela primeira qualidade, principalmente n’O Dia, de que foi fundador, assinando uma vasta campanha quanto ao Ultimato e à política que conduziu a ele. Como dramaturgo, conquistando larga popularidade, desde a sua primeira peça, Os Lazaristas (1875). Nesta fase, foi também, Bibliotecário-mór da Biblioteca Nacional de Lisboa.

A campanha contra o Ultimato conquistou-lhe a posição de interprete, reconhecido, da vontade nacional, frente à disputa anglo-lusa: naquela hora de gravidade extrema, António Enes foi o recurso da Monarquia que o elevou, clamorosamente, à pasta da Marinha e Ultramar9. Começava o segundo momento da sua vida pública, o do estadista a quem o Rei dirigiu a carta de que se trata aqui: tinha 42 anos.

Mas, os seus artigos como jornalista ajudam, ainda, a perceber porque o dramaturgo e jornalista passou a colonialista de acção, administrador e condutor de uma campanha militar; abria-se o terceiro momento, o do Comissário Régio; e nessa qualidade deslocou-se três vezes a Moçambique (1891-1892-1895), culminando a sua obra aí com a prisão de Gungunhana, em 1895, por Mouzinho de Albuquerque.

Regressado a Lisboa, em 1896 foi nomeado Ministro de Portugal no Brasil, após o que, em 1898, ainda presidiu ao comité que dirigiu os trabalhos do 5.º Congresso Internacional de Imprensa, em Lisboa.

Morreu em Queluz, a 6-Ago.-1901, sem descendência, deixando viúva a actriz Emília dos Anjos.

Figura 3 – Canhoneira para serviço colonial (ante-projecto).

Fonte: Reprodução do original que está na Biblioteca Nacional de Portugal

Tendo uma questão naval como tema imediato e como pano de fundo a presença portuguesa em África, a carta está estreitamente ligada com as circunstâncias do País no final do século XIX, que têm origem no princípio do mesmo século.

No início do século XIX, Portugal vivia um período de prosperidade. Dando continuidade a uma política secular, o País vivia voltado para o mar, distanciando-se dos problemas europeus e centrando a sua actividade económica no Atlântico, onde o Brasil tinha um papel fundamental, assegurando uma relativa segurança económica.

As invasões francesas, 1807-1810, alteraram profundamente esse enquadramento, obrigando à transferência da Corte para o Brasil – onde permaneceria cerca de 13 anos – e à sujeição do País à ocupação estrangeira; primeiro francesa e depois inglesa, esta sob o pretexto da ajuda militar.

Entretanto, rebentara em Portugal a Revolução Liberal (1820), por força da qual o Rei regressou (contrariado) à Metrópole (1821), deixando no Brasil o seu primogénito, D. Pedro, a quem, passado pouco tempo (1822) coube dar o Grito do Ipiranga; aquele liberdade ou morte, de tão graves consequências para Portugal, de um momento para o outro privado da sua principal fonte de receitas, obrigado a reconfigurar a sua economia.

Porém, as lutas fratricidas da primeira metade do século XIX em Portugal, primeiro (1820-1834) entre liberais e absolutistas, depois (1834-1851) entre liberais, impediram que fossem criadas as condições de estabilidade política necessárias e lançadas as bases da modernização económica. Portugal não apanhou, então, o comboio que poderia ter levado o País à industrialização.

Após a guerra civil, o Setembrismo (1836-1842) e o Cabralismo (1842-1846) tentaram, ainda, a reconstrução económica do País, mas as divergências políticas, mais uma vez, impediram-no. A reacção ao Cabralismo foi, aliás, brutal e lançou o País numa nova guerra civil, a Patuleia (1846-1847), que agravou a situação económica-financeira.

A acalmia haveria de chegar, em 1851, com a Regeneração, que permitiu um esforço muito significativo de desenvolvimento económico e de modernização; mas sem conseguir resolver questões estruturais como o défice comercial (sem precedentes na história do País) ou a dívida pública (que tinha acumulado empréstimos onerosíssimos).

De um ponto de vista político, funcionou o sistema que ficou conhecido como rotativismo: os dois principais partidos, Regeneradores e Progressistas, alternavam-se no governo por designação do Rei, depois confirmada por eleições. Se tivesse funcionado segundo o modelo britânico, em que se baseou, tal sistema poderia ter assegurado a estabilidade que faltara ao País nas décadas anteriores. Mas isso não aconteceu e cerca de 1890 eram já evidentes os sinais de um desgaste estrutural, agravado pela profunda crise financeira. Foi quando se abateu sobre o País o Ultimato (11-Jan.-1890).

A situação vinha de trás, quando, em Nov.-1887 (reinado de D. Luís), o governo britânico manifestou-se contra o incidente de Serpa Pinto sobre os Macololos –, que estariam sob protecção britânica. A Grã-Bretanha pediu, então, o remédio da situação; Portugal contra-argumentou, procurou as conversações.

Esticada até ao limite, a corda acabaria por rebentar para o lado mais fraco: a mais velha aliada de Portugal, a Grã-Bretanha, ameaçava com o rompimento das relações entre os dois países, caso Portugal não se retirasse dos territórios entre Angola e Moçambique.

Seguiu-se uma reacção nacional anti-britânica, mas também anti-monárquica, expressão de um País sem rumo, que, em vez de unir-se em torno Rei, para a defesa e desenvolvimento do que restava do Império, entregou-se à mais estéril especulação política, não querendo ver que, de facto, não havia outra saída senão ceder e negociar.

Ofendido pela Inglaterra, o País seria, ainda, abandonado pela Alemanha, esperança de alguns para acabar com a dependência britânica. A Alemanha, porém, recém-unificada, cheia de optimismo (exagerado), não tencionava ajudar Portugal; pelo contrário, cobiçava os territórios africanos de Portugal e manobrava como podia para os capturar.

Por motivos científicos, humanitários (escravatura), mas sobretudo económicos (Revolução Industrial; aumento da produção; exigência de novos mercados; necessidade de mais matérias-primas), estava, entretanto, em curso a corrida a África, para a qual, já em 1876, a Sociedade de Geografia alertara o rei D. Luís.

E aí, acabado o tempo dos direitos históricos, o País era agora confrontado com a exigência da ocupação efectiva estabelecida na Conferência de Berlim (1884-1885). E era isso ou perder as colónias para outros. Por conseguinte, como escreveria António Ennes, nas páginas d’O Dia: Isto não pode continuar!

Figura 4 – Retrato de D. Carlos, cerca de 1890.

Fonte: Reprodução a partir do livro El-Rei D. Carlos Memória Viva, de Luís Filipe Marques da Gama, Edições INAPA, Lisboa, 1991, p. 51

Figura 5 – Retrato de António Ennes, cerca de 1890.

Fonte: Reprodução de fotografia original do espólio do autor

Quanto ao estado da Marinha. Pequeno e em tão mau estado são as expressões usadas na carta por D. Carlos para qualificar o material que Portugal tinha em África, o que não pode deixar de suscitar interrogações a quem tenha presente como era extraordinário o poder naval do País cerca de 100 anos antes.

O efectivo de dezasseis a vinte mil homens e as forças navais distribuídas por varias esquadras desmoronaram-se, porém, com a ida da Corte para o Brasil, com a qual foi também toda a esquadra que estava em Lisboa.

E as nossas naus e fragatas, espinha dorsal da Armada, lá ficaram a apodrecer nos portos brasílicos, até que a independência do Brasil nos arrebatou quase todos os navios, mas também a grande maioria dos nossos oficiais e marinheiros10.

A guerra civil – incluindo o afastamento de oficiais por ódio político –, e o que se seguiu, designadamente a crise financeira e política, impediram, depois, o País de refazer a Marinha daquele golpe mortal.

Algumas tentativas que foram sendo feitas permitiram, ainda, pontualmente a elevação das condições da Marinha nacional, sendo de destacar a acção de Sá da Bandeira, Mendes Leal, Andrade Corvo e Jacinto Cândido.

No entanto, o panorama de fundo não se alterou significativamente. E, em 1897, Pereira de Mattos lamentava o estado desolador a que tinha chegado a Marinha portuguesa, reduzida a alguns navios velhos, podres e mal armados, que a custo percorrem os oceanos, prestes a desmantelar-se11. No que não seria o primeiro nem o último: antes dele, já, por exemplo, Eça de Queiroz o tinha feito, com a sua demolidora ironia12, e depois dele, perto do final da monarquia, fá-lo-ia, por exemplo, O Occidente13.

No que concerne especificamente ao Ultramar, refira-se, ainda, que as necessidades navais eram asseguradas por umas dezenas de canhoneiras e lanchas canhoneiras e uma poeira naval de que não foi possível ainda fazer um inventário consolidado14.

Portugal tinha, pois, uma Marinha de segunda ordem: desajustada às circunstâncias do País e às exigências do serviço colonial (vigilância do litoral; protecção dos súbditos nacionais e manutenção da soberania nacional; estudos hidrográficos de portos e costas; protecção do comércio); e desajustada a uma época de intensas rivalidades coloniais em África e consequente corrida ao rearmamento naval (navios de grande tonelagem, mais rápidos, dotados de grande poder de fogo e protecção balística).

Quanto ao pensamento naval. No momento em que D. Carlos escreve a António Ennes, estava a começar uma viva discussão pública entre duas correntes de pensamento do poder naval; i.e., duas propostas para como um país marítimo deve procurar olhar o mar, considerada a importância deste para a sua grandeza e prosperidade.

Uma partia do pensamento do Almirante Téophile Aube15, Ministro da Marinha francesa em 1886-1887, autor de La Guerre Maritime et les Ports Militaires de France (1882). Denominada Jeune École, privilegiava em questões de estratégia naval uma postura defensiva e, em ligação com isso, a construção de navios mais pequenos e em maior número para defesa das costas, ao longo das quais deveriam ser multiplicados os pontos de apoio (assim rompe com a doutrina tradicional que defendia a construção de navios cada vez maiores). Para a ofensiva preconizava a guerra de corso por cruzadores. Em ambos os casos, devendo os navios ter a maior velocidade possível. Era esta corrente sobretudo o resultado de uma interrogação quanto à capacidade da França para acompanhar as grandes rivalidades navais de então, assumindo pragmaticamente que aquele país não podia disputar o mar como podia bater-se em terra.

A outra corrente partia da obra seminal do norte-americano Alfred Mahan (1840-1914), The Influence of Sea Power upon History: 1660-1783, publicada em 1890, a que se seguiria, em 1892, The Influence of Sea Power upon the French Revolution and Empire: 1793-1812. Dois livros que fizeram do autor, que era oficial da marinha dos EUA, uma das mais importantes influências no pensamento estratégico naval dos primórdios do século XX, aplaudido e cuidadosamente estudado em Inglaterra e na Alemanha nas vésperas da I Grande Guerra. Mahan, que defendia a importância do mar (the great common) para o bem-estar e desenvolvimento das nações e considerava o poder no mar uma condição para estes, desvalorizava a marinha defensiva e a guerra de corso, defendendo uma marinha ofensiva, pensada à luz da ideia de batalha decisiva. Esta, visando a aniquilação do inimigo, implicaria a posse de um elevado número de couraçados de grandes dimensões e poder de fogo (battleship mentality), aspectos que deveriam prevalecer sobre a procura de velocidade. Digna de registo, também, a desvalorização por Mahan de outros usos do mar para além do militar/comercial.

Vexata quaestio, agora: pode a carta ser tomada como a expressão de uma tomada de posição do Rei por alguma daquelas duas correntes? É arriscado responder que sim. Desde logo, porque na carta o Rei trata principalmente das características técnicas do navio proposto, quanto ao mais acrescentando apenas que: um cruzador é um navio muito caro e com o seu preço podem ser construídas três ou quatro canhoneiras; aquele é um navio para um momento dado de uma nação que já tem muitos outros de outros tipos diferentes e nunca pode servir de navio para estação; aquele será um sumidouro de guarnições e pessoal de máquina, por oposição às canhoneiras, que mais serviços prestarão. Depois, porque o Rei manifesta-se contra os cruzadores, o que parece afastá-lo de Aube; mas fá-lo fundamentalmente por motivos de natureza financeira, que por maioria de razão aplicam-se ao que Mahan defende. Finalmente, quanto a Mahan, porque a obra deste e a carta do Rei são, ambas, de 1890: teria então Mahan chegado já ao conhecimento de D. Carlos?

Mais seguro e adequado é tomar a carta como a expressão das circunstâncias do País e das características pessoais do monarca. Aquelas foram referidas acima e para aí se remete. As características do monarca, para o que aqui importa, são o Seu brio patriótico e inteligência política. Por força do primeiro, admita-se que no Seu íntimo o Rei pudesse desejar uma marinha portuguesa poderosa como a de outrora, e os portugueses, heróis do mar, nobre povo capaz de seguir a voz dos egrégios avós e de levantar o esplendor de Portugal de entre as brumas da memória. No entanto, a Sua leitura das circunstâncias políticas dizia-Lhe que o País não tinha condições para rivalizar no mar com as grandes potências; Portugal não poderia aspirar a ser invencível, podia e devia, sim, ter forças suficientes para deixar de ser no Mundo quantité negligeable.

D. Carlos seria, assim, naquele preciso momento histórico, pragmaticamente levado a adoptar uma postura defensiva e a preconizar que Portugal tivesse navios mais pequenos mas em maior número, aptos, no que especificamente à África dizia respeito, para assegurarem a ocupação efectiva exigida pelas potências.

O que não significa que mais tarde (e especialmente se o proporcionasse a situação do País) não mudasse a sua posição. Aliás, cerca de 1895, proximamente do plano Jacinto Cândido, o Rei foi adepto da adopção de cruzadores pela Marinha portuguesa. E outros vieram mesmo a aderir a Mahan, como aconteceu, por exemplo, com Pereira de Mattos, cuja mudança é já evidente em 1908-1909, no seu O Problema Naval Português. Não poderia o mesmo ter acontecido com o Rei? Neste caso, sem prejuízo para uma questão ainda: qual a resposta de D. Carlos – o “Rei-Oceanógrafo” – à desvalorização por Mahan de outros usos do mar para além do militar/comercial?

Finalmente, algumas notas quanto ao anteprojecto de canhoneira (trabalho que não estaria então, como hoje, ao alcance de um comum jovem de 27 anos), para dizer: que se é certo que foram tomadas como modelo as duas canhoneiras expressamente indicadas, também é certo que o trabalho de D. Carlos afasta-se daquelas em vários aspectos, como tonelagem, máquina, velocidade e artilheria16; que, como naquelas, o material de construção é o ferro, apesar de já então se falar da substituição deste pelo aço na construção dos cascos, pela influência no aumento da velocidade dos navios e pela diminuição do consumo de combustível; para notar a preocupação de D. Carlos com aspectos como: a exigência de tombadilho e castelo da proa; vela em cumulação com a máquina; e as condições de habitabilidade17.

Tempo de concluir. Apesar de que as armas, […] não são tão contrárias da paz como parecem, antes elas defendem a paz como os cães defendem as ovelhas18, questões de armas raras vezes impressionam as massas e os dirigentes políticos, sob a ilusão de que são contrárias à paz. Mostrando o Rei D. Carlos como uma excepção a esta lei da vida, a carta em análise é certamente, pelo menos por este prisma, um interessante contributo para o estudo do pensamento naval em Portugal e especificamente do pensamento daquele monarca.

Figura 6 – Canhoneira “Liberal”.

Fonte: Reprodução do autor, a partir do livro Três Séculos no Mar, do Cmdte. Marques Esparteiro, v. 26, gravura n.º 28, pp. 178-179

Figura 7 – Canhoneira “Zaire”.

Fonte: Fonte: Reprodução do autor, a partir do livro Três Séculos no Mar, do Cmdte. Marques Esparteiro, v. 26, gravura n.º 30, pp. 216-217

________________________________________

1 Cota: MSS 146, n. 935.

2 D. Luís morreu em 19-Out.-1889, de doença prolongada, tendo-se agravado o Seu estado de saúde no princípio de 1889.

3 Cruzadores de segunda e terceira classe.

4 Cota: MSS 146, n. 936.

5 Sendo a Prússia, então, um dos principais países produtores mundiais de armamento, era aí líder de mercado a Krupp. Esta, aquando da elaboração deste projecto de canhoneira, tinha já vendido material a Portugal.

6 D. Luiz sucedeu no Trono pela morte de Seu irmão o Rei D. Pedro V, em 11-Nov.-1861, achando-Se em viagem, no comando da corveta Bartolomeu Dias, com o posto de Capitão de Fragata, a que fora promovido em 24-Mar.-1858.

7 Cartas d’El-Rei D. Carlos a João Franco, pp. 18-20.

8 António Ennes é tio-trisavô do autor deste texto.

9 Oliveira Martins, O «Ultimatum» visto por António Enes, p. V.

10 Esparteiro, Três Séculos no Mar, v. 3, p. XLVIII.

11 A Marinha de Guerra, p. 137.

12 Uma Campanha Alegre, I , 1890, pp. 157-158.

13 N.º 1134, de 30-Jun.-1910.

14 Nesse sentido, Contra-Almirante Fernando David e Silva, Academia de Marinha, Sessão de 20-Set.-2022, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=gQqXFvnzpzo

15 Curiosamente, morreu em 31-Dez.-1890, i.e., dois meses depois da carta de D. Carlos; tinha nascido em 22-Nov.-1826.

16 Quanto às características da Liberal e da Zaire, ver Três Séculos no Mar, v. 26, pp. 179-247.

17 Que O Occidente, na passagem referida acima, dizia serem precárias na Liberal.

18 Fernando de Oliveira, Arte da Guerra do Mar, Parte I, Cap. 1.

Licenciado em Direito (Universidade Clássica); Mestre em Ciência Política e Relações Internacionais: Segurança e Defesa (Instituto de Estudos Políticos – Universidade Católica Portuguesa).