Nº 2673 - Outubro de 2024

Pessoa coletiva com estatuto de utilidade pública

Um religioso Jesuíta? Um português que resolveu ser expatriado? Um perseguido pela Igreja vigente no século XVIII?

Como o classificar face às ideias que, durante a sua vida, foram prevalecendo?

Realmente, João Jacinto de Magalhães, tendo nascido em Aveiro, no ano de 1722, foi precocemente orientado para estudar num seminário e logo no seminário onde se encontrava a elite intelectual dos destinados aos estudos mais elevados, daí que seus alunos tinham obrigatoriamente de obedecer a um nível intelectual que cumprisse na sua admissão, um nível mínimo de 96% nos exames de entrada para a escola a que concorriam na Companhia de Jesus1.

Tendo conseguido alcançar a categoria religiosa de cónego, cedo verificou não ser esse o seu horizonte de vida pelo que pediu dispensa ao Papa, que lhe facultou a saída.

Sua família com ligações hipotéticas ao navegador português Fernando de Magalhães, não teria concordado, mas a sua inclinação para as ciências físicas e as relações com novas ideias científicas e políticas, levou-o a procurar outros modos de vida noutros locais.

Tendo sido testemunha do Terramoto de Lisboa, em 1755, elogiou o trabalho do Marquês de Pombal numa das descrições que fez para um jornal francês. No entanto, cedo sente que é difícil trabalhar com esta política pombalina que considera “despótica e uma afronta à liberdade pessoal”. Assim, parte para França, em 1756.

Efetivamente, João Jacinto de Magalhães, como dissemos, nado em Aveiro em 1722, mais precisamente na zona de Albói, foi um físico português que se evidenciou nos conhecimentos físicos como instrumentalista na conceção, projecto e aperfeiçoamento de instrumentos científicos, que na época eram designados como “instrumentos filosóficos”. É certo que pelo facto de se ter expatriado, a vida não lhe teria corrido tão desafogadamente se não se tivesse socorrido dos seus conhecimentos e contactos com grandes sábios franceses e ingleses, de que podemos distinguir os astrónomos Messier e Lexell, os químicos Priestler, Lavoisier e Macquer, os físicos Volta, van Swinder e Franklin, o médico português Ribeiro Sanches e muitos outros.

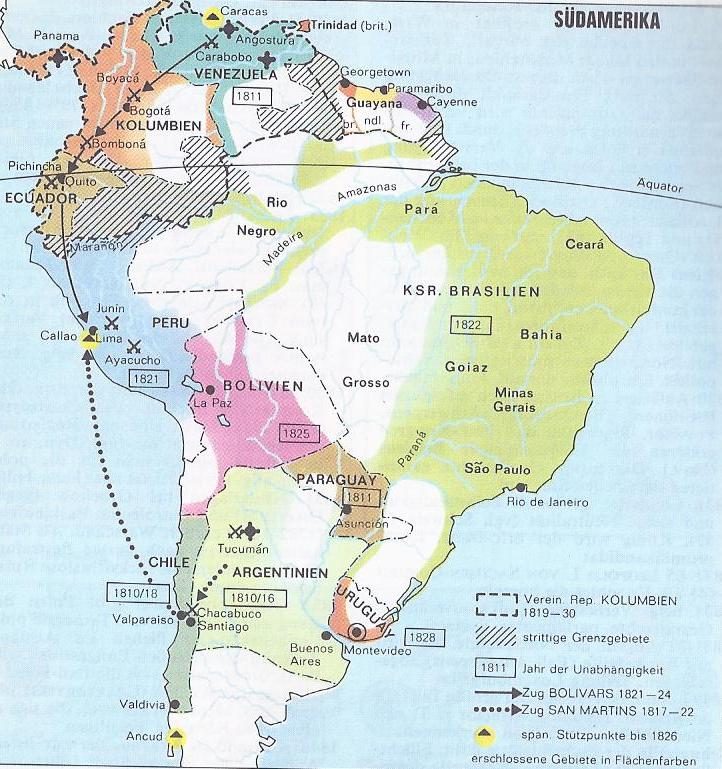

Tais contactos permitiram-lhe viver comercialmente, apresentando e colocando os melhores e mais modernos instrumentos então conhecidos em vários países, nomeadamente em Portugal e Espanha. Este conhecimento foi de grande utilidade na “Definição das fronteiras da colónia portuguesa do Brasil, com as colónias espanholas que com ela confinavam no século XVIII” e no apoio topográfico e astronómico de tais trabalhos, que só terminaram no fim do século passado (os acordos fronteiriços entre o Brasil e seus vizinhos só terminaram com a Venezuela, em 1973, com o Uruguai, em 1978 e com a Bolívia, em 1979).

Mas França não era suficiente para a sua ansiedade em rapidamente saber dominar os referidos “instrumentos filosóficos”, pelo que se deslocou, em 1763, para Londres onde fixou residência e procedeu a diversos estudos, de modo a se inteirar da utilização de todos os instrumentos de astronomia e de física, necessários aos trabalhos previstos e em planeamento.

Claro que as suas averiguações, desenvolvimentos e atualizações de todos os instrumentos (físicos) que estudou e publicou, não se destinaram unicamente aos trabalhos da fronteira do Brasil, mas ajudaram muito esses trabalhos de campo.

Simultaneamente, João Jacinto de Magalhães foi publicando diversas instruções para ajudar na aprendizagem e na utilização dos referidos instrumentos.

Existem diversos instrumentos por ele estudados, seu uso esclarecido, e cuidadosamente guardados no Museu de Física da Universidade de Coimbra.

“A aptidão de João Jacinto de Magalhães para a concepção, projecto e aperfeiçoamento de instrumentos científicos era notória. As encomendas de aparelhos recebidas de França, Itália, Bélgica, Espanha e Portugal2, bem o demonstram e constituíam, em parte, o meio de subsistência de que (Magalhães) dispunha”3.

Após alguns anos, a sua obra foi reconhecida e João Jacinto de Magalhães foi considerado um dos maiores cientistas portugueses do séc. XVIII. Consta que este físico, que inicialmente se aproveitou da formação religiosa como jesuíta, em Coimbra, para quando se deslocou para França e depois para Inglaterra, contactar na sua luta pela vida com muitos físicos ligados às observações astronómicas e geodésicas, e para estudar todas as diversas observações físicas, necessárias ao tempo, para ajudar a determinar a forma real da Terra.

Ao longo dos anos e após trabalhos acentuados com esses mestres, tornou-se também um mestre em instrumentação, incluindo nos seus estudos e observações tudo o que estudou sobre a correção dos mesmos instrumentos de observação.

De facto, João Jacinto de Magalhães não foi operador de campo nem professor, abarcando todas estas matérias, mas o seu saber, os seus estudos e a sua permanente atualização do estudo dos instrumentos de observação, não só ajudou os geómetras, e os engenheiros como observadores astronómicos a melhorar as suas observações e assim melhorar também as conclusões que lhes eram pedidas.

Mas tudo o que se apresentou neste trabalho até agora já era do conhecimento geral com a ajuda de vários autores a relatarem os seus pontos de vista sobre João Jacinto de Magalhães, nome que por vezes neste trabalho se apresenta como J. J. de Magalhães.

Figura 1 – Possível imagem de João Jacinto de Magalhães, não confirmada.

João Jacinto de Magalhães faleceu em 7 de fevereiro de 1790, em Islington, Inglaterra, perto de Londres.

Só em 1807, a América Portuguesa (Brasil) viria a ter as dimensões e quase as fronteiras que hoje definem o país actual, e essa data coincide com a deslocação da casa real portuguesa para essa colónia. Até aos últimos anos do séc. XVII (1690-1700), as colónias portuguesas e espanholas na América do Sul tinham estado separadas umas das outras por grandes extensões de terras selvagens e inexploradas. Não havia por isso uma necessidade urgente de delimitar fronteiras que, em qualquer caso, não poderiam estabelecer-se no terreno. No Tratado de Tordesilhas de 1494, tinha sido acordada uma linha teórica de demarcação 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, e tanto Portugal como a Espanha ainda subscreviam formalmente o acordo.

No entanto, não havia forma de determinar com precisão onde é que corria essa linha; nem era sequer claro a partir de que ilha cabo-verdiana é que as 370 léguas deveriam ser medidas.

O acordo de Tordesilhas fornecia um quadro dentro do qual Portugal e Espanha podiam negociar as fronteiras coloniais, mas fora elaborado antes da ocupação do Brasil e, por isso, não tinha em conta as realidades locais brasileiras.

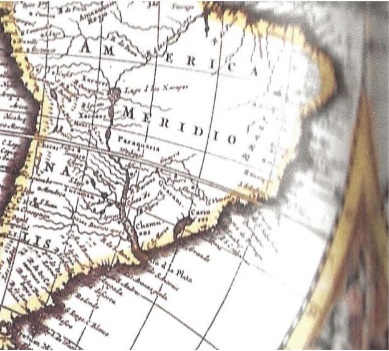

Além disso, implantara-se no pensamento colonial que o Brasil tinha a configuração geográfica de uma enorme ilha, limitada pelo oceano Atlântico a leste, pelo rio Amazonas a Norte, pelo rio da Prata e seus afluentes a Sul. Estes enormes rios eram concebidos como se corressem a partir de um grande lago, localizado muito para oeste, o Lago de los Navajos (?). Entretanto, à medida que os luso-brasileiros penetravam cada vez mais profundamente no continente (sul-americano), aumentava também a dificuldade de adesão a qualquer interpretação plausível do acordo em vigor (Tordesilhas).

Figura 2.1 – O Brasil de então era representado como se pode ver na figura, e equivalia a cerca de metade da “América Meridionalis”.

Nos séculos XVII e XVIII, a zona do rio Amazonas e seus afluentes permitiu uma exploração e reconhecimento de todas estas áreas, nomeadamente pela facilidade de transporte fluvial dos colonos e respetiva ocupação de territórios.

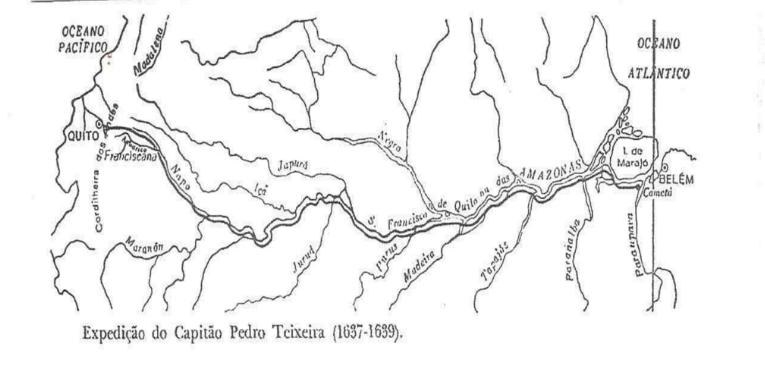

Quando o explorador português Pedro Teixeira apareceu em Quito (já território espanhol), depois de ter percorrido todo o rio Amazonas, em 1637, houve um sobressalto no “Conselho das Índias” espanhol, pois este viajante marcou o local onde se encontrava o limite entre o território português e o espanhol e que assim permaneceu até à restauração da independência de Portugal, em 1640.

Somente em 1709, o Rei D. João V ordenou ao Governador de Maranhão-Pará que expulsasse os ocupantes espanhóis de toda a Amazónia.

Figura 2.2 – Percurso do Atlântico até Quito, no Equador, percorrido por Pedro Teixeira.

Em 1763, J. J. de Magalhães resolveu fixar-se em Inglaterra, preferindo este país às outras hipóteses por ele consideradas, ir para Itália ou para a América.

Disse Magalhães: “Em Londres onde me fixei há vários anos e por ligações de amizade com várias pessoas de Letras e talvez ainda mais pela analogia que encontro entre o carácter desta nação e a minha (Portugal)”.

Em 1771, J. J. de Magalhães é proposto como correspondente da Académie Royale des Sciences de Paris, seguido da eleição para a prestigiada Royal Society londrina.

Dos seus trabalhos sobressaíram:

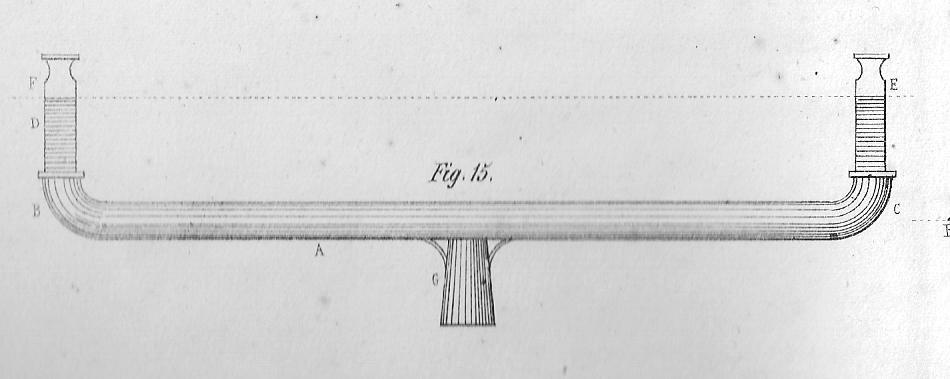

1. Novos aperfeiçoamentos em barómetros;

2. Tratamento da questão da coesão da água nos barotermómetros;

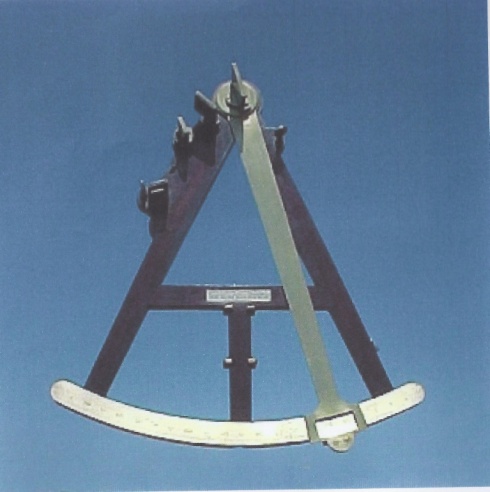

3. Memória sobre octantes e sextantes ingleses (que acompanhou a sua entrada como Fellow [sócio, irmão] na Royal Society).

A sua reputação como “Instrumentalista” foi então altamente considerada porque:

– era autor de aperfeiçoamentos em instrumentos, matemáticos, astronómicos ou físicos;

– bem como o seu papel de supervisor na construção desses instrumentos; e ainda o facto de

– divulgar de modo ímpar a instrumentação inglesa no continente europeu.

No que se refere a Portugal e Espanha, deu um contributo muito importante no apetrechamento dos gabinetes de física, astronómicos e outros menos constrangidos a gabinetes específicos. Assim, referimo-nos especificamente a encomendas de instrumentos, provenientes diretamente das cortes portuguesas e espanholas.

Nas suas instruções sobre a utilização de novos Barómetros, Magalhães especifica que:

“Há mais de três meses, está encarregado de mandar executar em londres, as cinco coleções de “instrumentos de Astronomia e Física para a Corte de Portugal, quando lhe foi feito um pedido semelhante pela Corte de Espanha para seis coleções de instrumentos”

É do conhecimento geral que J. J. de Magalhães não se limitou simplesmente a comprar ou mandar fazer os instrumentos, tendo procurado introduzir em cada um os aperfeiçoamentos que lhe pareciam torná-lo de maior utilidade para os fins em vista.

Da primeira encomenda a Lisboa consta no fim da lista que:

“Deve-se encomendar a Luis Pinto de Sousa [então embaixador em Londres] que mande logo fazer cinco coleções dos instrumentos… recomendando que em Londres se encontra um português chamado JJ Magalhães, o qual tem bastante inteligência de instrumentos matemáticos e se pode lembrar a Luis Pinto, que não havendo inconveniente se sirva do dito português para que a encomenda se faça com a maior brevidade e perfeição”

Estas encomendas chegaram ao Brasil e às colónias espanholas durante os anos de 1778 e 1779, após o Tratado de S. Ildefonso, assinado em 1777.

J. J. de Magalhães fez acompanhar os vários instrumentos das duas grandes encomendas pela descrição pormenorizada de cada um, cuidados a ter no seu manuseamento (princípios a que obedeciam, testes de calibração, etc.) e na sua reparação, sobretudo, em zonas afastadas da Inglaterra.

Por vezes, Magalhães escreveu diretamente a Miguel Ciera4, que acompanhou os trabalhos de campo no Brasil, entre 1750 e 1760, e que foi considerado como um demarcador de limites no interior sul-americano, dando explicações sobre os diversos materiais.

Em 1783, o ministro Melo e Castro solicitava a Luis Pinto de Sousa dois octantes náuticos e alguns almanaques astronómicos e relógios de algibeira, que J. J. de Magalhães enviou, em 1784, para a Capitania de Grão-Pará.

Em 1786, Magalhães enviou ao mesmo ministro um semicírculo ou círculo graduado, com nónio, alidade e pé, magnetes e “pedras de tocar armadas” e em sua falta Barras de Inglaterra.

De notar que ambas as cortes de Portugal e de Espanha se aconselharam sempre com J. J. de Magalhães, considerado-o um personagem de grande gabarito, reconhecido internacionalmente pelo seu saber científico.

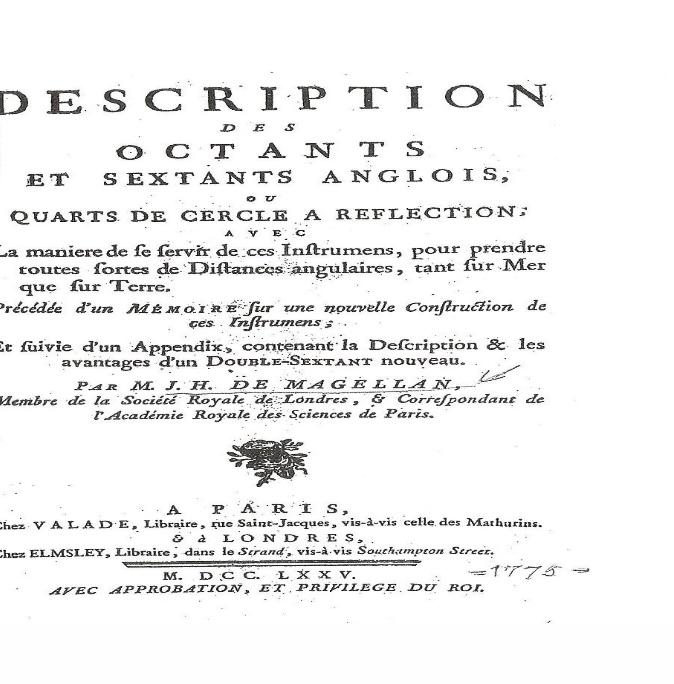

4.a – Como instruções acompanhando a entrega dos instrumentos aos utilizadores:

“Description des octants et sextants Anglois ou Quarts de Cercle a Reflection: avec La maniere de se servir de ces Instrumens, pour prendre toutes sortes de Distances angulaires, tant sur mer que sur terre.

Paris et Londres: Valad e, Elmsley 1775”

Figura 4.a.1 – Descrição de Octantes – por M. J. H. Magellan.

– “Descripcion et usages des instruments d’Astronomie et de Phisica, faits à Londres, par orde de la Court de Portugal em 1778. Londres B. White Libraire, 1779.

– Notices des instruments d’Astronomie de Geodesie, de Fisique etc. faites dernierement a Londres par orde de la court de Espanhe. Londres Impremiér de W. Richardson 1780”.

4.b – Como livros de sua autoria em venda na Amazon:

– Descrição de um aparelho de vidro para tornar mineral qualquer água em poucos minutos (?) mais uma pequena experiência;

– Descrição de uma nova máquina de dinâmica inventada por G. Atwood, membro da Real Sociedade Inglesa;

– Descrição e utilização dos novos Barómetros, para medir as alturas das montanhas e a profundidade de minas, e outras escavações;

– Descrição de octantes e sextantes, ou quartos de círculo com reflexões, com a maneira de se servir desses aparelhos;

– Novo Epitome da Gramática Grega de Porto Real, composto na língua portuguesa;

– J. G. V. Magellans, Beschreibung Neuer Barometer, Nebst Einer Anweisung Zum Gebrauche Derselben (1782);

– Ensaio sobre a nova teoria do fogo elementar e do calor dos corpos. Descrições de novas descobertas;

– Coleções de diferentes tratados sobre os instrumentos de astronomia, física, etc. (Aqui assinava J. H. Magellan).

Dos portugueses que na segunda metade do século XVIII se devotaram ao desenvolvimento e às aplicações às ciências exatas nenhum alcançou o renome de Magalhães.

5.a – O livro que se apresenta na figura 5.1, reúne diversa correspondência com inúmeros cientistas de que poderemos indicar:

– Charles Messier (1730-1817);

– Bochard de Saron (1730-1794);

– Jiseph-Jerome de Lalande (1732-1807);

– Pierre Méchain (1744-1804);

– Nevil Masklyne (1732-1811) e Hornsby (1733-1810).

Figura 5.1 – Correspondência científica de J. J. de Magalhães.

5.b – Como era conhecido J. J. de Magalhães em diversos locais:

No catálogo da Deutschen National Bibliothek aparece o seu nome, sendo-lhe atribuídas as profissões de Astrónomo e de Physiker) e referenciado como Jacinto de Magalhâes, ou

Magellan, Jean Hyacinthe de

Magelhãens, João Hyacintho de (WBIS)

Magelhaens, João Hyazintte de

Magellan J. G von

Magellan, J. H. de

Magalhaens, J. H.de

Magelhaens, John Hyacinth de

Magellan, Juan G.

Magelhaens, João Hyacinth de

Magellan, João Hyazinthe de

De Magellan, João Hyazinthe

De Magelhaens, João Hyazinthe

E nos Arquivos de Yale existem registos de João Jacinto de Magalhães (1722-1790) nos seguintes formatos:

De Magalhães, João Jacinto, 1722-1790

Magellan, J. H.

Magellan, Jean Hyacinthe de

Magellan John Hyacinthe de

Magellan, I. H. de

Magalhaens, Abbé de

Magelhaens, João Hyazinthe de (todos referidos entre 1722 e 1790).

Segundo os professores da Universidade de Aveiro, Manuel F. Tomaz e Isabel M. Malaquias, “A análise dos seus trabalhos científicos e da sua correspondência não está ainda completa, mas através dela revela-se um cientista preocupado com os mais recentes progressos sejam da Medicina, da Agricultura, da Física, da Química ou da técnica e com a sua divulgação em prol do desenvolvimento das nações e dos seus povos”.

E ainda com auxílio dos mesmos professores, ficamos conhecedores que entre os correspondentes de J. J. de Magalhães se encontravam os sábios franceses e ingleses referidos em 5.a, e o médico português Ribeiro Sanches que muito o apoiou em França, quando mais precisou.

Em 16 de Janeiro de 1784, J. J. de Magalhães foi eleito sócio da American Philosofical Society de Filadelfia.

Só em 1764 é que a actividade de Magalhães teve início em Inglaterra quando se fixou em Londres. A partir dessa data, dedica-se às ciências físicas, desenvolvendo e inventando instrumentos e escrevendo comunicações científicas para a Academia de Ciências de Paris e para a Royal Society of London, e artigos para o Jornal de Phisique de Rozier.

Quando contactou com Benjamim Franklim, este apadrinhou a sua entrada para a Royal Society, em 1774.

Rómulo de Carvalho, professor e poeta português, escreveu sobre J. J. de Magalhães que:

“Sábio”, lhe chamou, entretanto, Lavoisier, que deixou escrito, referindo-se a ele, “un savant três conue en France”, e com mais pormenorização “outros lhe tem chamado Físico”.

Entre a estadia em França e a ida para Inglaterra, J. J. de Magalhães voltou a Portugal, mas, perante a sua maneira de estar no mundo, foi rapidamente considerado como um elemento subversivo pelo Bispo de Coimbra.

A partir da sua fixação em Londres, tendo contactado com construtores de instrumentos científicos de reputação mundial, como Dollond e Jesse Ramsden, passou a ser também considerado como Instrumentista.

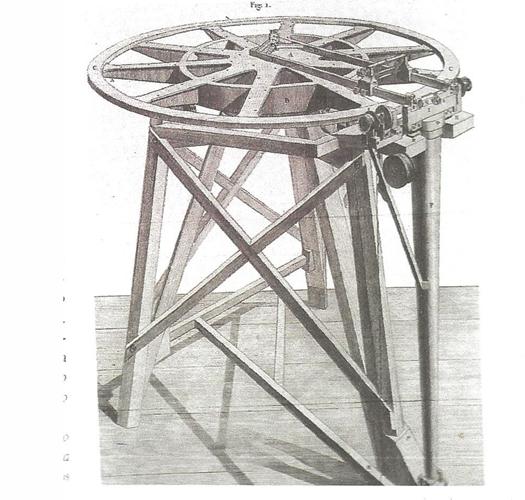

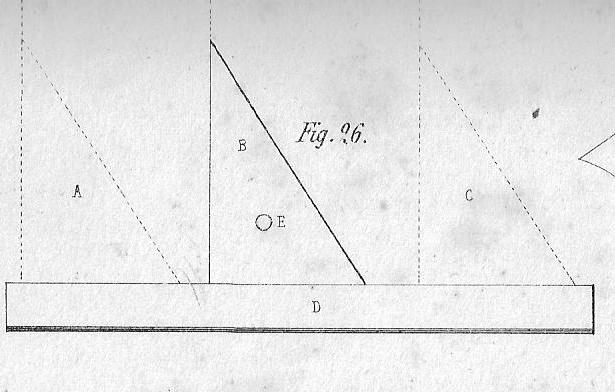

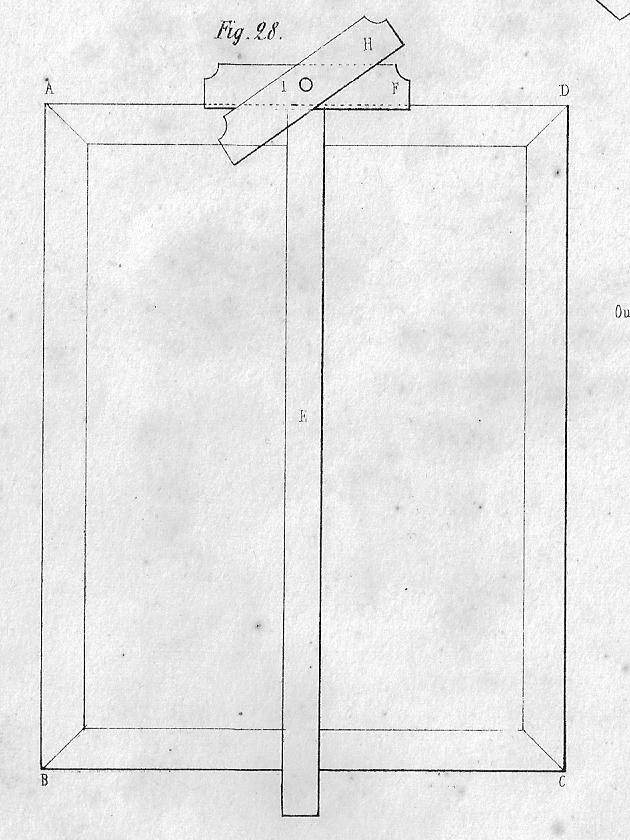

Figura 6.1 – Máquina de J. Ramsden, de dividir instrumentos matemáticos circulares, e para gravar limbos e nónios.

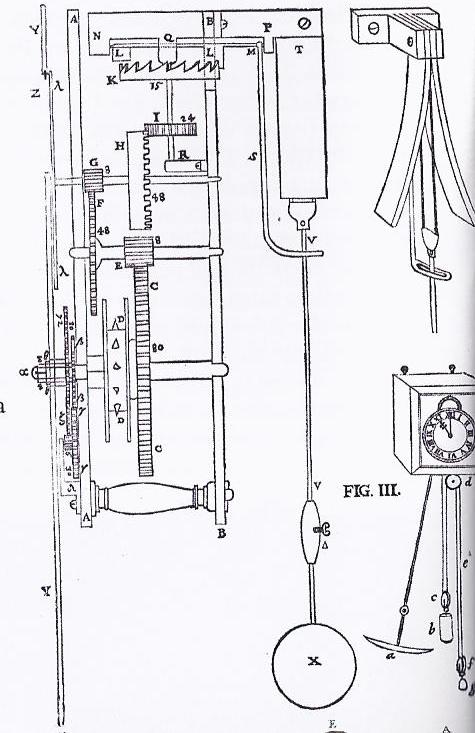

J. J. de Magalhães tornou-se também conhecido pela construção de um relógio com diferentes timbres, indicando as horas, as meias horas, os quartos de hora, os minutos os dias da semana e do mês, etc. A ideia de tal engenho partira do Duque Louis d’Arembert, cego aos 24 anos, sem que, contudo, imaginasse ser possível a sua execução.

Foi também de sua autoria a inclusão de um pêndulo numa máquina de Atwood, instrumento utilizado nos gabinetes de física para demonstrar a lei da gravidade de Newton bem como a aceleração da mesma (gravidade).

A qualidade e rigor dos seus trabalhos, em especial a construção e aperfeiçoamento de instrumentos de precisão, foi internacionalmente reconhecida e elogiada.

Em Novembro de 1771, foi eleito sócio da Academia de Ciências de Paris, eleição patrocinada por Gabriel de Bory.

O seu nome, João Jacinto de Magalhães, figurou entre os nomes que compunham “lista A“ de sócios das Academias de Berlim, de S. Petersburgo, de Madrid e da tão disputada Royalty Society of London. Por esta academia, foi encarregado do intercâmbio de e ao mesmo conhecimentos científicos entre Londres e S. Petersburgo.

Além destas Academias, foi também sócio das Sociedades Filosóficas de Manchester e de Harlem. Esta internacionalização justifica bem as consultas que lhe eram feitas por cientistas e estudiosos de toda a Europa, bem como as encomendas de trabalhos científicos e mecânicos, inclusivamente pelos governos de Portugal e Espanha.

O escritor Cruz Malpique considera-o “um aveirense de origem e ao mesmo tempo um arejado cidadão do Mundo”.

O comandante Estácio dos Reis informa, no volume “Navios e Navegações-Portugal e o Mar“, n.º 38 de 1980, referindo-se a J. J. de Magalhães, na página 67, à dificuldade de fazer a divisão do quadrante, por não haver um método geométrico para o fazer, referindo-se também à divisão de escalas circulares, que não obteve concordância por não ter sucesso.

Ainda pelo mesmo autor nos chega uma reação de J. J. de Magalhães que, em 1775, não concorda que se deixe de chamar nónio (nónius), do português Pedro Nunes seu inventor, e passar a usar Vernier, de influência francesa.

Diz Magalhães, em 1775:

“1 – Je conserve le ancien nom de Nonius à cette piéce, que Messieures les Petits Maítres de la Literature instrumentale commencerent à appeller Vernier depuis peu d’années, avec un succés pareil à des coiffures de femme qui, malgré tout le ridicule d’une nouveautté inutile & gênante ne manque pas d´être imitées dans la suite par quelques femmes de bom sens, de peur détre marquées au coin du mauvai goût.

2 – Cést avec une vraie joie que je recommande à ces Messieurs un autre nom bien joli por la même piece, quíl ne manquera pas de faire fortune parmi tous les Astronome & Instrumentistes du bom ton.

3 – Mon garante pour cette nouveauté, est le Pére Pesenas dans le chapitre, pag. 83 de son Astroonomie des Marins, imprime à Avignon en 1766, oú il observe que son confrere le Pére Clavius avait dejá parle de cette division du Nonius, vingt ans avant Pierre Vernier. Il est remarques que le même Auteur conserve, aprés cete anecdote, le même nom de Nonius. Cést apparemment quíl ná pas plus de bom goût que moi. J'en suis bien fâché pour tous les deu, savoir celui de Clavius. La pronunciation est agréable“.

No livro “Astronomia na Amazónia no século XVIII”5, foram referenciadas algumas obras relacionadas com o Tratado de Madrid e com os trabalhos astronómicos no Brasil. Carlos Moura menciona J. J. de Magalhães como autor nas seguintes obras:

– “Descrição dos octantes e sextantes ingleses e ainda quadrantes ou quartos de círculo de reflexão e com uma maneira de se servir desse instrumento” (1755);

– “Descrição e utilização de instrumentos de astronomia e física, feitos em Londres por ordem da Corte de Portugal” (1779);

– “Apontamentos de instrumentos de astronomia, de geodesia e de física, por ordem da Corte de Espanha” (1780).

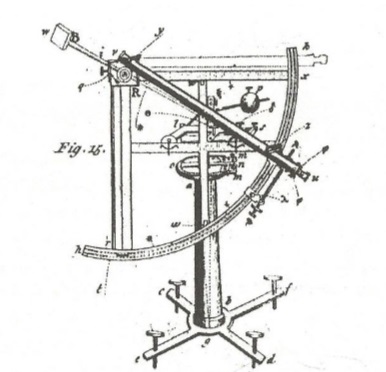

O mesmo autor refere que J. J. de Magalhães empregava os termos Quadrant ou Quart de Cercle, diferentemente, e opinava que “quadrantes, para viagens não deveriam ter de raio menos de 12 polegadas, e o maior dois pés” (medidas inglesas).

7.a – Considerações

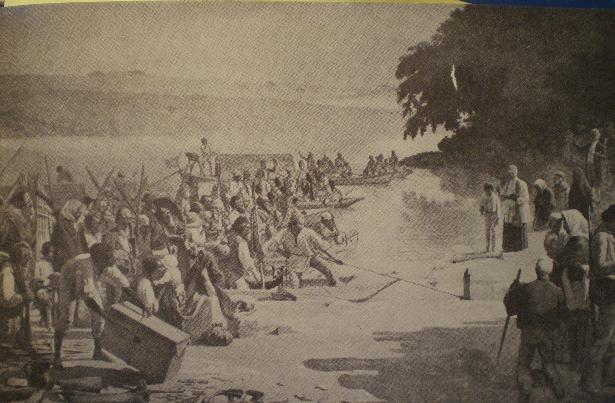

Figura 7.a.1 – Aspecto da ocupação do continente sul-americano, ponto de partida para a “Demarcação das fronteiras entre Portugal e Espanha”.

O Brasil é o maior país da América do Sul, constituindo 47% do continente sul-americano. Além da fronteira marítima de cerca de 7300 km, possui ainda cerca de 15000 km de fronteiras terrestres. Estas fronteiras terrestres foram dificilmente marcadas nos séc. XVIII e XIX, pelos engenheiros e astrónomos para tal destinados por Portugal e Espanha, então os países gestores destas colónias. Em 1750, o Tratado de Madrid e, em 1777, o Tratado de Santo Ildefonso, tentaram resolver este grande problema de marcação das fronteiras destes países, problemas que se estenderam até ao séc. XX com algumas guerras fronteiriças para resolver problemas locais.

Como se verificou, os problemas reais que estes trabalhos foram arrastando obrigaram à deslocação para as zonas de trabalho de campo de uma grande quantidade de técnicos, astrónomos, engenheiros, desenhadores, e de outras especialidades para suprirem as necessidades reais de tão grande empreendimento. Assim, os países com responsabilidades coloniais viram-se obrigados a obterem a auxílio de técnicos estrangeiros para colmatarem a deficiência de conhecimentos, e recorreram a europeus com essa finalidade.

Ao tempo, o português João Jacinto de Magalhães (1727-1790) encontrava-se residindo em Inglaterra e intensificando os seus estudos sobre instrumentos astronómicos e de observações físicas, era considerado um “mestre“ na arte de construir e modificar esses instrumentos, sendo conhecido como Instrumentalista, pela plêiade de conhecedores.

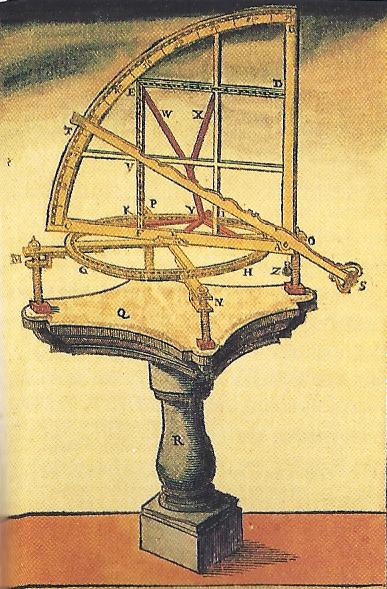

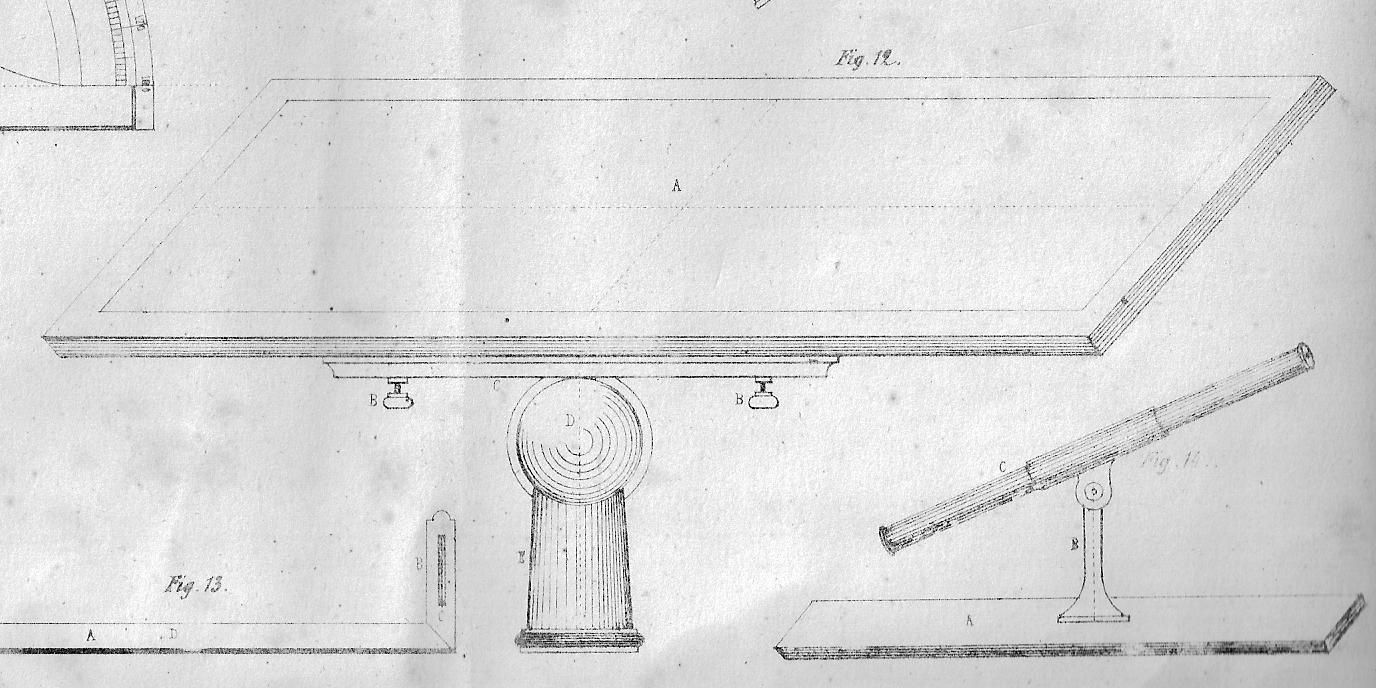

7.b – Instrumentos

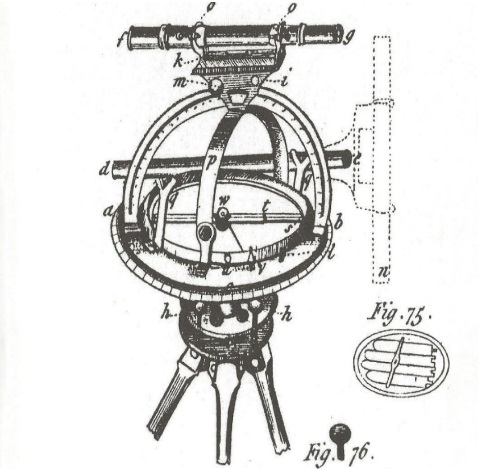

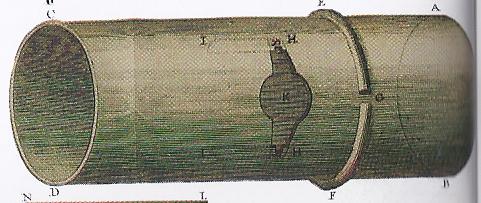

Um instrumento de topografia e provavelmente muito utilizado, por ambas as equipas destacadas para os trabalhos de campo, foi o teodolito que ficou com o nome do J. J. de Magalhães, e que com certeza foi uma grande evolução na observação de miradas.

Foi um teodolito que permitia observações horizontais e verticais, e cuja luneta podia ser usada tanto para ângulos horizontais como verticais.

Quando me foi facultada a obra “A Astronomia na Amazónia no século XVIII”6, de autoria de Carlos Francisco Moura, e na sua página 31 aparece desenhado o modelo desse teodolito, passei a considerar J. J. de Magalhães um verdadeiro estudioso e mestre autodidata, que merece na minha opinião ser reconhecido como tal.

Figura 7.b.1 – Teodolito, João Jacinto de Magalhães (Biblioteca Municipal do Porto).

Figura 7.b.2 – Fotografia do Teodolito, João Jacinto de Magalhães.

Um Teodolito viajante do século XVIII, também chamado antigo compasso topográfico, em exibição no Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), no Rio de Janeiro (Brasil), chamou-nos a atenção por ser semelhante ao teodolito descrito por J. J. de Magalhães.

Na visualização deste instrumento para medir ângulos, de autoria de J. J. de Magalhães, o qual deve ser obra do mesmo autor, mas com a redação atualizada, ficou resumido a “um antigo compasso topográfico”.

De acordo com diversos documentos estudados e as características desse único teodolito, ele deve ter pertencido às coleções de instrumentos adquiridos para a demarcação das fronteiras brasileiras realizadas após o Tratado de Santo Ildefonso, acordado entre as cortes portuguesa e espanhola, em 1777.

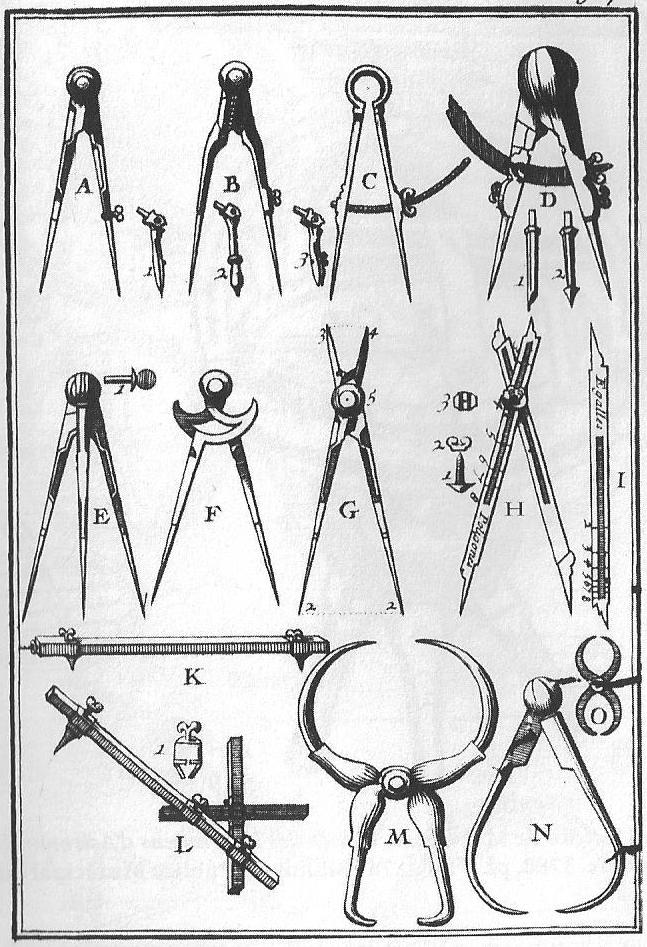

Figura 7.b.3 – Quadrante ou Quarto de Círculo, J. H. de Magellan, 1779 (Biblioteca Municipal do Porto).

Do mesmo autor, era referido o “Quadrante ou Quarto de Círculo”. Este instrumento foi utilizado no Brasil e nas colónias espanholas. Vários instrumentos foram comprados em Londres, supervisionados e escolhidos por Magalhães, como perito português em instrumentos. O governo espanhol concordou que Magalhães também seria o seu representante na aquisição de todos os instrumentos a adquirir em Londres. Assim, em pouco tempo, onze coleções de instrumentos foram produzidas e cruzaram o Atlântico, para serem utilizadas nas demarcações das fronteiras das colónias portuguesas e espanholas.

Ao longo do presente trabalho, foram referidos, diversas vezes, e talvez repetidamente, os trabalhos de astronomia e de topografia realizados por técnicos estrangeiros e portugueses em apoio às demarcações das fronteiras do Brasil. Do facto peço desculpa, mas não poderia dar relevância ao trabalho de J. J. de Magalhães como Instrumentalista se não referisse em que ambiente técnico-científico o “Actor principal desta peça” se movia.

Desde estudioso, analista de objetivos, curador de defeitos, promotor de alterações, técnico de instrumentos, etc., tudo pode ser coberto pelo nosso J. J. de Magalhães, até mesmo observador dos resultados da operação “Brazil”, como se escrevia nessa data o nome deste país amigo.

7.c – Acionamento dos trabalhos de campo

O rei de Portugal, D. José I, e o seu ministro Marquês de Pombal nomearam para as demarcações no norte do Brasil, o irmão do Marquês, Mendonça Furtado, e para o sul do Brasil, como comissário português das demarcações, Gomes Freire de Andrade.

Figura 7.c.1 – Início das demarcações.

Era este o aspeto do entusiasmo dos componentes no dia de partida para as operações de campo com deslocação via fluvial.

Foram nomeadas duas Comissões Mistas:

Comissão portuguesa | Comissão espanhola |

Ação no Norte – 3 turmas | Ação no Sul – 3 turmas |

1.ª turma Rio Negro e Amazonas até ao Madeira, subia o Madeira até Guaporé, até confluência com os rios Jauru e Paraguay, até ao curso médio do Madeira. | Trabalharam desde 1752 a 1754 e de 1756 a 1759, devido à Guerra Gyaranítida que interrompeu os trabalhos. A Missão era demarcar a fronteira desde Castilhos Grandes (Uruguai) até ao rio Jauru. |

2.ª turma Trecho entre a foz mais ocidental do Juaporá até à cordilheira entre o Amazonas e o Ourenouco, traçaria a linha paralela Madeira Javari, determinada a latitude média dos rios afluentes esquerdos do Solimões até ao Japorá. | O comissário espanhol foi o marquês Val de Lírios. |

3.ª turma Continuaria o trabalho da 2.ª turma no cume da cordilheira norte ou divisor de águas das bacias do Amazonas e Orenoco; estabeleceria limites pelas cordilheiras a norte até à foz do Oiapoque no Atlântico. |

|

As fronteiras deveriam ficar definidas por marcos enquanto não houvesse linhas naturais.

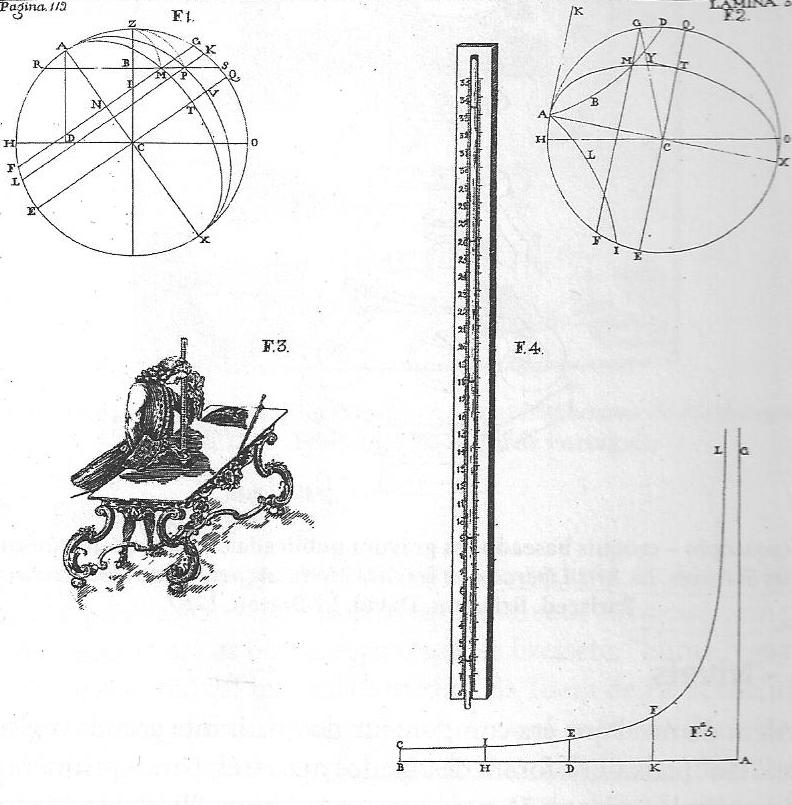

8.a – A Astronomia na Amazónia no Século XVIII

El Rei D. João V, ao ver uma publicação de Guilherme de l’Islle7, chamada “Determination Geographique de la situation et de l’étendue dés diferentes parties de la Terre”, apresentada na Academia de Ciências de Paris, em 1720, sem autorização de Portugal nem de Espanha, trabalho este que cobria a América do Sul, logo se apercebeu que as colónias sul-americanas teriam de ser cartografadas pelos novos métodos de medição de longitudes, ou seja, por observação dos eclipses ou da Lua ou dos satélites de Júpiter. Só que, pela Lua, o fenómeno é raro, pois só há 29 eclipses em cada 18 anos, mas os eclipses dos satélites de Júpiter podem ser observados, vários, em 24 horas. Havia, no entanto, necessidade de existirem cronómetros e de se ter estabelecido um meridiano de referência, para poder ser determinada a diferença de longitudes, e existirem tabelas publicadas em Efemérides, indicando a ocorrência dos eclipses com a indicação do ano, mês, dia e hora da ocorrência. Assim, D. João V, recorrendo a padres matemáticos portugueses e estrangeiros e adquirindo instrumentos matemáticos e determinando que Azevedo Fortes escrevesse o “Tratado do modo mais fácil e exacto de fazer cartas geográficas, assim de terra como de mar e tirar plantas de praças”, facilitou o estudo e o trabalho dos futuros demarcadores dos limites do Brasil com as colónias espanholas da América do Sul.

8.b – Ações antes da expedição ao Maranhão

Os padres matemáticos Carbone e Capassi, nomeados por D. João V, adquiriram:

1 quadrante grande | 70.650 reis |

1 semicírculo | |

1 óculo graduado | 11.000 reis |

D. António Rolim de Moura, primeiro governador de Mato Grosso, em 1750, apresentou um plano estratégico de defesa naval da sua capitania, situada no coração da América do Sul. Seria uma “frota de canoas armadas em guerra”, porque, segundo ele, a vitória seria de “quem por água tiver mais poder”.

O mesmo Rolim de Moura utilizou a agulha de marear para calcular a latitude de Camapuã. Lacerda e Almeida, em 1790, determinou a latitude de Camapuã, com pouca diferença.

Figura 8.1 – Manuel Azevedo Fortes.

Manuel A. Fortes, em 1760, tinha recebido para trabalhos de campo:

Compassos | 1 estojo completo |

Quarto de círculo com óculo | 1 de ver ao longe, nas alidades |

Octante | 1 |

Figura 8.2 – Quarto de círculo de Tycho Brahe.

O quarto de círculo é antecessor do teodolito, media ângulos verticais e horizontais utilizando o mesmo quarto de círculo.

O octante é antecessor do sextante, por reflexão de imagens permitia medir a altura do sol e de outras estrelas.

Figura 8.3 – Octante.

Em 1772, Pereira e Cáceres, governador de Mato Grosso, marchou do Rio de Janeiro para Vila Bela, acompanhado de instrumentos matemáticos, foi registando as coordenadas latitude e longitude do itinerário que se estendeu por 569 léguas portuguesas (cerca de 2800 km), tendo levantado 116 pontos coordenados.

O Governador de Mato Grosso, Pereira Cáceres, governou durante 17 anos (1772 a 1789), construiu o Forte Príncipe da Beira e criou Viseu na outra margem do Guaporé.

Em 1796, já havia em Mato Grosso:

1 agulhão ou agulha de marear, com caixa de latão |

1 estojo matemático velho |

2 compassos de latão com pontas de ferro |

2 óculos de ver ao longe |

1 vara de medir |

Esta expedição foi composta essencialmente por 15 técnicos, sendo astrónomos:

– Ignácio Stzentmartony, padre jesuíta húngaro;

– Doutor Angelo Brunelli, matemático italiano, (consta que era também padre, mas não jesuíta).

A expedição largou de Lisboa, em 31 de Janeiro de 1754, levando consigo um geógrafo e “guarda de instrumentos”, D. Apolinário D. de la Fuente, que relacionou os instrumentos destinados à expedição do Maranhão e que viajaram, segundo Moura8, em 35 caixas:

14 caixas | 1.ª Partida Companhia |

|

10 caixas | 2.ª Partida |

|

7 caixas | 3.ª Companhia |

|

4 caixas | Companhia Geral | Sendo: 3 caixas de livros 1 caixa de chaves |

Nessas caixas seguiram alguns dos elementos seguidamente indicados:

– Telescópios com micrómetro, aproximava as imagens observadas e media a deslocação das estrelas;

– Óculos, para aumentar as imagens longínquas;

– Termómetros, mediam as temperaturas;

– Microscópios, aumentava muito as imagens de pequenos e muito pequenos objetos;

– Suporte de lunetas longas, apoios de lunetas pesadas, pouco cómodos para a Amazónia.

Pormenorizando alguns instrumentos:

– Relógios, importantes para a determinação das longitudes, ou diferenças de longitudes;

– Micrómetros de leitura de precisão, permitiam melhorar a observação da passagem das estrelas no meridiano do lugar;

Figura 9.1 – Relógio de pêndulo de Huyghens.

Figura 9.2 – Micrómetro de Auzout ou parafuso micrométrico.

– Quadrantes ou quartos de círculo móveis, já foram utilizados nos trabalhos de demarcação dos limites;

Figura 9.3 – Quarto de círculo usado no séc. XVII.

– Bússolas, permitem obter o Norte Magnético;

Figuras 9.4 e 9.5 – Relógio de sol com bússola e bússola de campo.

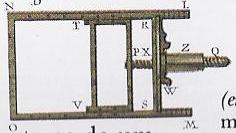

– Estojo de Matemática com seus compassos medidores, desenhadores e redutores;

Figura 9.6 – Estojo Matemático9.

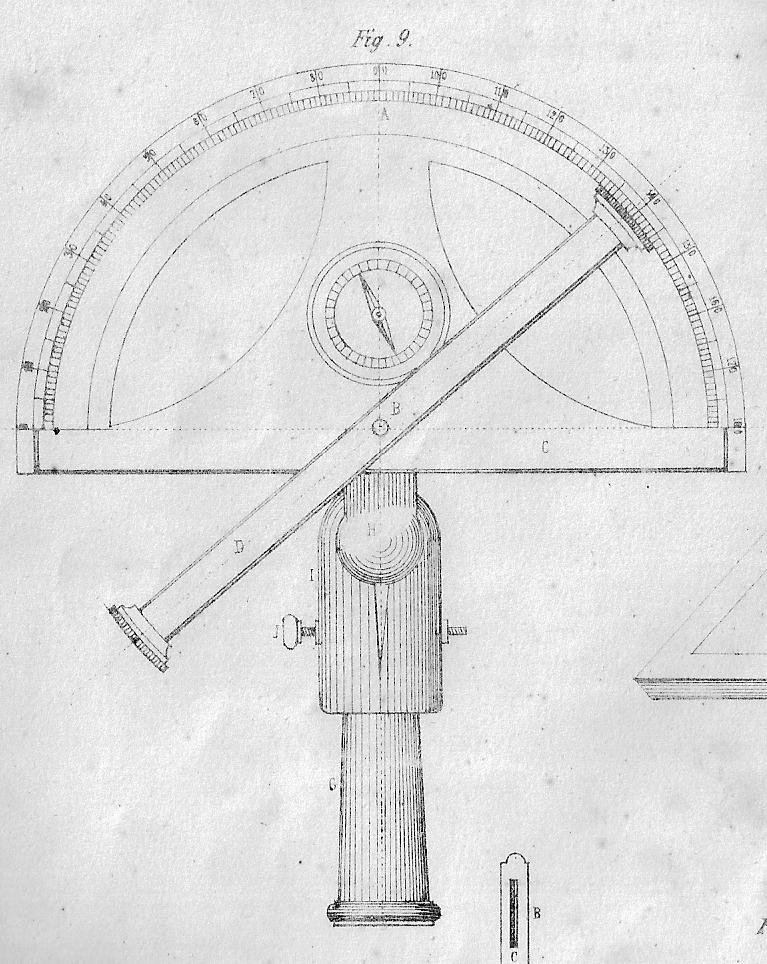

– Grafómetro, medindo ângulos verticais e horizontais, com alidade móvel e pínulas de pontaria. Alguns tinham bússola acoplada;

Figuras 9.7 e 9.8 – Grafómetros, séc. XVIII.

– Pranchetas, para desenho e implantação dos levantamentos;

Figura 9.9 – Prancheta para levantamentos expeditos.

– Barómetros, medindo a pressão atmosférica e diferenças de altitudes;

Figura 9.10 – Barómetro usado pelos espanhóis Jorge Juan e António Ulloa, 1748, quando no Equador, mediram o comprimento de 1 grau de latitude.

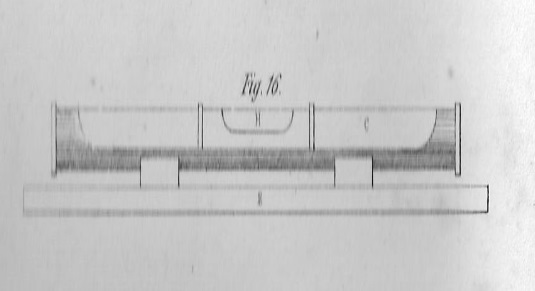

– Níveis, medindo a diferença de cotas entre dois pontos;

Figura 9.11 – Nível de água.

Figura 9.12 – Nível de bolha de ar.

Figura 9.13 – Réguas, esquadros como auxiliares de desenho.

Figura 9.14 – Régua em T.

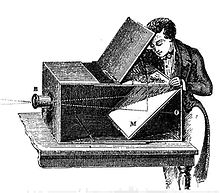

– Câmaras escuras, permitindo, como que fotografar” as imagens obtidas por reflexão em superfícies vidradas;

Figura 9.15 – Câmaras escuras para obter imagens refletidas.

10. Livros transportados para a expedição do Maranhão10

Relação dos livros comprados e levados para o Brasil, em três caixas, destinados às “Partidas da Demarcação dos Limites”:

Título | Autor | Nº de Volumes |

Tratado dos limites da América do Sul entre as coroa de Portugal e Espanha |

| 7 |

Relação Histórica del viagem a la América Meridional para medir um grau de meridiano | António Ulloa e Jorge Juan | 4 de viagens; 1 de observações astronómicas |

Observações Astronómicas Phisicas en los reinos del Peru | Idem | 1 |

Phisica | Willem-Jakob´s Gravesande | 2 |

Cursos de Matemática | Dechales | 4 |

Figura da Terra | Bouguer | 1 |

Curso de Matemática | Wolfio | 2 Jogos |

Efemérides | Zanotti | 6 |

Elementos de Matemática | Dendier | 2 |

Obras de Mariotte | Mariotte | 2 |

Tratado de Fluxões | Maiclarin | 2 |

Astronomia Náutica | Maupertuis | 3 |

Tratado de Trigonometria | Ozanam | 3 |

Journal de Voiage | La Condamine | 4 |

Specula Parthenopda | Ciampriamo | 1 |

Gramática Geográfica | Gordon | 1 |

Figura da Terra | Clairon | 1 |

Astronomia | Cassini | 1 |

Philosophica Naturalis Principia Mathematica | Isaac Newton | 1 |

Instrumentos de Matemática. | Bion | 1 |

Ensaio de Phísica | Petrus van Musschenbroek | 1 |

Descobertas Philosoficas de Theuton | Maclaurin | 1 |

Tabelas de senos, tangentes e secantes | Ozanam | 6 |

De notar que todos estes livros, como também todos os instrumentos utilizados por técnicos portugueses e espanhóis, passaram pelas mãos de João Jacinto de Magalhães, que os foi aperfeiçoando e atualizando antes de os entregar para utilização em pleno mato sul-americano.

Nos trabalhos de demarcação de fronteiras entre o Brasil e as restantes colónias espanholas na América do Sul foram constituídas Partidas (modo de referir o conjunto das Brigadas de Campo).

Cada Partida hispano-lusa deveria ter:

– Comissários: 2;

– Engenheiros: 2;

– Geógrafos/Astrónomos: 2;

– Práticos: 2;

– Outros membros e índios: não contabilizados.

No entanto, diversos problemas impediram, tanto a portuguesa como a espanhola, de completar as suas Partidas como seria necessário, favorecendo os trabalhos da Partida portuguesa que demarcava os limites do Norte.

11.a – Partida Portuguesa

A organização portuguesa foi sempre mais bem completada, tendo chegado ao Forte Tabatinga, em 2 de Abril de 1781, em 10 canoas, chefiada pelo engenheiro Militar Teodósio Constantino Charmont, seu primeiro comissário.

Outras 5 canoas ficaram com o Eng. Henrique João Wilkens (2.º comissário) na embocadura do rio Japurá.

Também fizeram parte da Partida portuguesa:

– Engenheiro Eusébio A. Ribeiro; e

– Engenheiro Pedro A. Pinto de Sousa.

E os astrónomos:

– José J. Vitorino da Costa; e

– José Carvalho.

Mais:

– 45 soldados;

– 220 índios (bogas); e

– artesãos diversos.

E ainda:

– António Coutinho (tesoureiro);

– Sebastião J. Prest (secretário);

– Francisco G. Almeida (médico);

– Joséf Ferreira (médico); e

– Custódio Matos (Escrivão).

O Coronel Teodósio Charmont, filho de lente (professor) e desenhador da Academia Militar de Lisboa, em 1780, foi nomeado Sargento-Mor engenheiro e tomou posse com 1.º comissário das demarcações de Rio Negro.

Em 1792, foi promovido a coronel de Infantaria do Regimento de Macapá. Quando as duas comitivas luso-hispânicas se encontraram, já era brigadeiro e vivia há anos no Brasil.

O Coronel Wilckens integrara a expedição científica do Norte, na altura do Tratado de Madrid, e estava na região amazónica desde 1753, conhecendo-a bem. A comissão lusitana possuía, como vimos, mais dois engenheiros e dois astrónomos, estes últimos responsáveis pelos levantamentos das latitudes e longitudes de toda a zona.

11.b – Partida Espanhola

Aos 37 anos, o Coronel Francisco Requena y Herrera, chefe da comitiva castelhana, tinha a mesma idade que os experientes engenheiros lusitanos.

Em 1796, o coronel Requena registou:

– as desvantagens técnicas dos castelhanos; e

– como contornar tais infortúnios.

Mas prosseguiu com a sua missão, sem apoio régio e sem pessoal qualificado.

Seus desenhos e cartas onde passava a linha fronteiriça, deviam ser compensados diariamente, mas, sem astrónomo, aceitou como certas as observações das longitudes e latitudes realizadas pelos portugueses, dando crédito a eles em todos os seus mapas.

Requena nunca tinha realizado trabalhos de astronomia, pelo que seguia e concordava com os resultados dos portugueses. Também nunca lhe foi enviado qualquer oficial instrumentista, ou seja, era quase tudo trabalho lusitano.

Em 5 de Julho de 1781, ambas as comitivas colocaram o 1.º marco na foz do rio Javari.

Com comida escassa, foi pedindo aos portugueses o seu apoio possível, o que lhe foi sempre dado.

Em setembro de 1781, por falta de barcos, de índios e de víveres, Requena decidiu enviar o Tenente Bustos a pedir auxílio. Até Fevereiro, não tinha voltado. Nessa altura, a comitiva espanhola dispunha de duas canoas cobertas, quatro botes e pequenas embarcações com índios “bogas”.

Em 23 de Fevereiro de 1782, regressou finalmente o Tenente Bustos com víveres e índios, ficando a comitiva espanhola com 300 homens, mas nenhum deles era engenheiro ou astrónomo.

Comparativamente, a comitiva portuguesa tinha vantagem numericamente e em qualidade de componentes. É verdade que Portugal perdeu no desenrolar de todos os convénios e Bulas Papais, que tiveram lugar para acertar a verdadeira e nunca alcançada demarcação correta das hipotéticas fronteiras terrestres do Brasil.

Mas, em compensação, beneficiou de sobremaneira nas demarcações do Norte, arquitetando a sua presença na região amazónica desde a assinatura do Tratado de Madrid, fazendo valer o princípio “uti possidetis”. E principalmente por ter bem preparado os seus quadros técnicos-engenheiros militares e astrónomos, desde o reinado de D. João V (1706-1750).

Não obstante sabermos que as Partidas que funcionaram após o Tratado de Madrid foram compostas principalmente por estrangeiros, o mesmo não se poderia dizer das comitivas após o Tratado de Santo Ildefonso (1777), compostas principalmente por portugueses e brasileiros ex-alunos dos melhores centros de formação no Reino e noutras conquistas ultramarinas e nas academias militares, cursos de matemática da Universidade de Coimbra e Colégio dos Nobres.

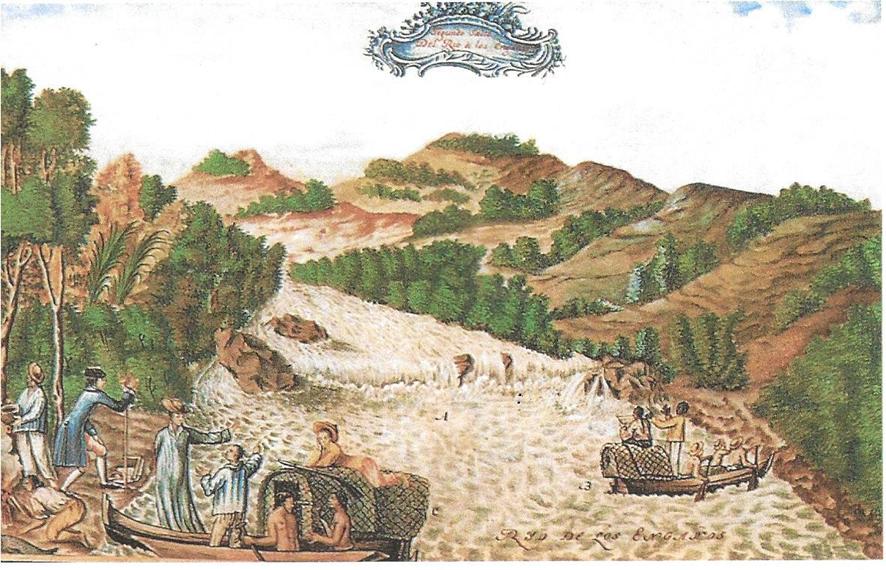

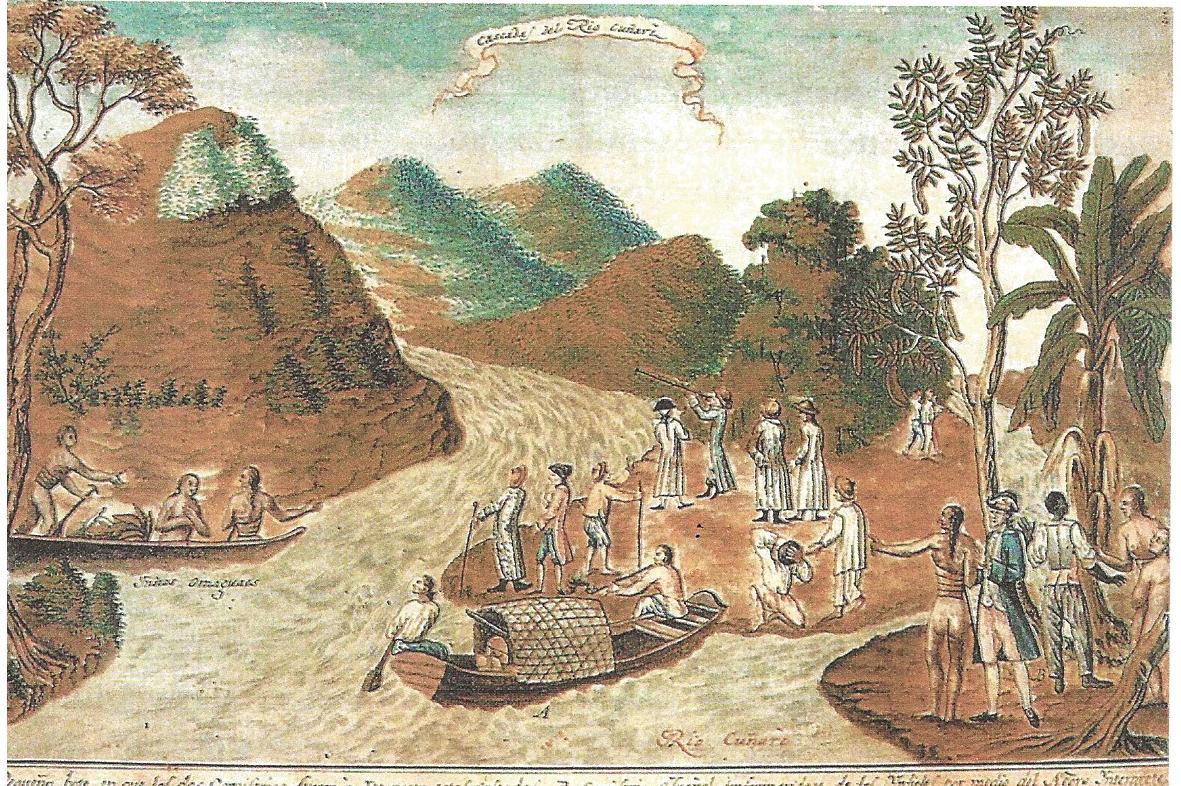

Em complemento dos mapas, os técnicos-artistas deixaram-nos também algumas aguarelas que poderemos observar nas figuras 11.1, 11.2, 11.3, atribuídas a Francisco Requena.

Figura 11.1 – Desenhado por Requena, representa o segundo salto do Rio dos Enganos.

As imagens podem dar-nos a ideia das dificuldades por que passavam os demarcadores das fronteiras nos respetivos trabalhos de campo, vendo-se à esquerda da figura 11.1 um dos observadores fazendo leituras num instrumento filosófico, talvez um teodolito. Trata-se do engenheiro militar português Charmont. Na embarcação da esquerda, em pé e com chapelão, deve ser José Cartagena, desenhador. Sobre a capota da embarcação à direita podemos ver um desenhador espanhol.

Na figura 11.2, na embarcação mais próxima, a personagem em destaque usando chapelão, é José Cartagena, que supervisiona o trabalho de desenhador do seu ajudante.

Figura 11.2 – Rio Messay.

Figura 11.3 – Rio Cuñare.

Na figura 11.3, visualizam-se as cascatas do rio Cuñaré e pode ver-se, no centro, um pequeno bote onde os dois comissários foram reconhecer as cascatas e à direita o comissário espanhol coronel Francisco Requena a obter informações sobre os “infiéis”, por meio de um intérprete negro.

Cerca de 200 anos após a morte, de J. J. de Magalhães, os Municípios de Aveiro e Setúbal concordaram em incluir na sua toponímia o nome de João Jacinto de Magalhães, como alguém que dignificou com o seu nome o país onde nasceu.

Rua João Jacinto de Magalhães

Atribuído pela Câmara Municipal de Almada, em 11 de Junho de 1986, seguindo o sentido W/E, para “homenagear um dos mais notáveis iluministas portugueses que viveu em 1722/1790. A qualidade e o rigor dos seus trabalhos, em especial na construção e aperfeiçoamento de instrumentos de precisão, foram internacionalmente reconhecidos e elogiados”.

Figura 12.1 – Rua João Jacinto de Magalhães, em Almada.

Avenida João Jacinto de Magalhães

Nome de avenida em Aveiro, seguindo no sentido NE/SW.

Figura 12.2 – Avenida João Jacinto de Magalhães, em Aveiro.

Fonte: Arquivo Distrito de Aveiro, vol. XXXVII, 1971

Boletim Municipal de Aveiro n.º 15/16, 1990

A filosofia de vida de J. J. de Magalhães, por si expressa, era:

“Pelo menos que valha o meu trabalho, resta-me a satisfação de ter servido o público, de boa vontade e o melhor que pude. Unicamente ao meu zelo devo a coragem para vencer as dificuldades que naturalmente se encontram numa situação como a minha, residindo num país estranho, sem fortuna, com recursos que não vão alem do estritamente necessário, exprimindo-me numa língua que não é a minha, sem saúde e já velho. Às almas sensíveis que leram estas linhas não deixará de ser grato o meu sacrifício, só a elas me dirijo, e só o seu juízo me importa”.

Assinatura de João Jacinto de Magalhães12

CARVALHO, Joaquim de. 1932. Correspondência.

CARVALHO, Rómulo de (António Gedeão). Referências diversas.

FIOLHAIS, Carlos Manuel Batista. Referências diversas.

GARCIA, José Manuel. 2010. Dicionário Essencial de História de Portugal.

MALAQUIAS, Isabel Maria Coelho de Oliveira. Publicações diversas actuais.

MOURA, Carlos Francisco. A Astronomia na Amazónia no século XVIII.

OLIVEIRA, Fernando Correia de. Diversos sobre J. J. de Magalhães.

PEREIRA, Lurdes da Conceição M. de Figueiredo. Artigos sobre J. J. de Magalhães.

SERRÃO, Joel. 1980. Cronologia Geral da História de Portugal.

TOMAZ, Manuel de Carvalho Fernandes. 1824. Referências diversas.

_____________________________________

1 José Manuel Garcia. Dicionário da História de Portugal. 2010.

2 Joel Serrão. Cronologia Geral da História de Portugal. 1980.

3 Manuel F. Tomás e Isabel Malaquias, in Gazeta da Física, Abril de 1990.

4 Engenheiro Geógrafo italiano, pai do Doutor Ciera, professor da Escola de Guarda Marinhas, e criador da primeira triangulação geodésica de Portugal. Preparou assim o continente europeu para ser cartografado com precisão.

5 Astronomia na Amazónia no sec. XVIII, publicado em 2008, por Carlos Francisco Moura.

6 Carlos Francisco Moura, “A Astronomia na Amazónia no Século XVIII”.

7 Guillaume De l’Islle publicou diversas cartas da América do Sul, desde 1700 a 1741.

8 Carlos Moura. “A Astronomia na Amazónia no séc. XVIII”.

9 Carlos Moura. “A Astronomia na Amazónia no séc. XVIII”.

10Carlos Moura. A Astronomia na Amazónia, séc. XVIII.

11Beatriz P. S. Bueno, Iris Kantor. Cartógrafos para toda a Terra, 2015.

12Fernando Correia de Oliveira. Pesquisa diversa.

Tenente-coronel de Artilharia. Professor Efectivo de Topografia e Geodesia da Academia Militar, Lisboa; Professor e Criador do Curso de Engenharia Topográfica no Instituto Politécnico de Beja, Professor de Topografia e Desenho Topográfico da Escola de Formação e Aperfeiçoamento do Instituto Geográfico e Cadastral em Lisboa, Professor Convidado da Universidade dos Açores para as cadeiras de Topografia e Desenho Topográfico, em Ponta Delgada, e Professor de Topografia da Universidade Lusófona em Lisboa.