“A História não se repete, mas por vezes rima”.

Mark Twain

“Os Estados Unidos normalmente conseguem chegar à melhor solução... depois de fracassarem na implementação de todas as outras”.

Winston Churchill

1. Enquadramento Conceptual

Para a maioria dos norte-americanos, small is not beautiful. Gostam e estão habituados a serem os primeiros. Têm grande orgulho na sua supremacia militar; Wall Street pauta a cadência dos mercados financeiros mundiais (mesmo quando está em crise, como é actualmente o caso); os cientistas norte-americanos foram aqueles que mais prémios Nobel venceram até hoje; as suas universidades continuam a liderar e a atrair docentes e alunos de todo o mundo; e por fim, Hollywood não deixa de continuar a ser a referência como um dos vectores do modelo de exportação cultural dos Estados Unidos.

Mas será que a Pax Americana está a chegar ao fim em resultado do seu declínio de poder “imperial” relativo no sistema internacional e da ascensão de novas potências? Será realista acreditar num tal declínio? Será ele inevitável? O novo sistema será multipolar ou não-polar? Se os Estados Unidos estão em declínio relativo, deverão estabelecer objectivos menos ambiciosos para a sua política externa e apoiarem-se menos no poder militar para os materalizarem? Deverá o unilateralismo e a formação de “coligações de determinados” (ou alianças flexíveis, de ocasião ou ad hoc) dar lugar a uma abordagem mais cooperativa e multilateral por parte de Washington?

Será inevitável a visão de Dominique Moisi de que “a configuração da Guerra-Fria de um Ocidente e duas Europas está inexoravelmente a ser substituída por uma Europa e dois Ocidentes”?

Estas não são questões novas e a sua resposta é tudo menos fácil, particularmente no contexto limitado desta análise, sendo que as incursões que se possam fazer de uma forma prospectiva, não deixarão de escapar a uma etiquetagem de esforços mais ou menos conseguidos no campo da mais pura “cartomância”.

Durante a segunda metade do século vinte, a “indústria” de previsão de acontecimentos cresceu substancialmente, passando de uma actividade infrequente para uma dimensão de quase ubiquidade, acarinhada por instituições universitárias e governamentais, por empresas multinacionais a organizações não-governamentais. O fulcro do esforço de previsão oscilou e oscila entre a dimensão económica e as prospectivas de longo prazo no que respeita à segurança internacional, recorrendo à aplicação de técnicas com base em modelos quantitativos bem como uma panóplia de abordagens probabilísticas. Todos estes esforços comungam entre si uma notável característica: na melhor das hipóteses apresentam uma medíocre margem de acerto. Senão vejamos, façamos o seguinte exercício: escolha-se um grande acontecimento internacional das últimas três décadas do século vinte, recue-se dez anos ou quinze anos antes, e tente-se ler as previsões publicadas à época. Imediatamente nos confrontaremos com uma enorme sucessão de importantíssimos acontecimentos que não foram antecipados sequer cinco anos antes deles sucederem. Poucos exemplos bastam para ilustrarmos o nosso argumento. Quem em 1967 ousaria prognosticar um encontro entre Richard Nixon e Mao Zedong em Pequim; ou em 1974 a fuga do Xá Reza Pahlavi do Irão e a tomada de poder pelo Ayatollah Khomeini; em 1985 o início do colapso da União Soviética; em 1989 a implosão da bolha imobiliária japonesa, com o índice Nikkei a chegar aos 10 mil pontos quando tinha atingido um máximo de 40 mil; ou em 1996 a presença de forças militares norte-americanas e da NATO no Afeganistão. Na verdade três dos cinco casos em cima referidos não foram sequer previstos um ano antes deles se concretizarem.

Prevêr o futuro no âmbito das relações internacionais é assim uma tarefa que talvez deva ser deixada ao cuidado de videntes uma vez que aquilo que se define como história política e económica, consiste essencialmente num conjunto de inesperadas descontinuidades derivadas de tendências ou padrões estabelecidos e que nenhuma disciplina consegue antecipar, por mais que os respectivos acólitos defendam em contrário (Doran, 1999)1. Concomitantemente prevêr a forma como o mundo estará estruturado daqui a uma ou duas décadas é uma tarefa particularmente difícil pois estas descontinuidades têm um impacto interactivo no elencar e na inerente consolidação argumentativa que se pretenda aplicar no descrever de tais prospectivas (Fukuyama, 2007).

Para uma melhor compreensão relativa aos conceitos de ordem internacional, sistemas internacionais, sua polaridade e respectiva transição, desafios e gestão de segurança, torna-se pois importante avançarmos com uma breve incursão empírica.

Quando falamos sobre uma alteração no princípio organizacional do sistema internacional (anarquia/hierarquia) ou na distribuição de poder estamos a analisar a construção de uma nova ordem internacional. Tal alteração sistémica tem surgido normalmente após a vitória numa grande guerra, tendo a mais recente sido aquando do colapso da União Soviética em 1991, que potenciou uma nova distribuição de poder - que não no princípio de distribuição do mesmo - com os Estados Unidos a surgirem como a única superpotência (Gilpin, 1981).

Os atentados de 11 de Setembro de 2001 foram outro acontecimento marcante e cujas consequências ainda hoje se fazem sentir, muito devido a um discurso maniqueísta norte-americano ao abrigo do qual “ou se estava com os Estados Unidos ou com os terroristas”. A “guerra ao terrorismo” não é uma nova Guerra-Fria como alguns meios académicos e políticos querem fazer crer, pois não está imanada de uma vertente justificativa ideológica, não sendo também um “conflito de civilizações”, mas podendo no entanto vir a ser uma guerra entre Estados que advogam diferentes sistemas de valores. Aqui nota-se o reavivar do reforço do poder do Estado e do sistema interestatal no combate a actores não-estatais que recorram ao terrorismo com o intuito de fragilizar uma das principais funções do Estado para com a sua população e um dos fins teleológicos da política - o garante da segurança.

No entanto, ressalve-se que os “efeitos em rede” dos atentados de 11 de Setembro apesar de serem um dos factores que enformam e continuarão a enformar a construção de uma nova ordem internacional nas primeiras duas décadas do século vinte e um, esses efeitos por si só não constituem uma base suficiente para a construção de uma nova ordem internacional, a qual tende a ser mais complexa e multidimensional fruto por exemplo, ora da regionalização, ora da globalização dessas mesmas ordens de segurança regionais, consoante a relevância no espaço e no tempo que elas poderão deter (Lake, 1997).

Ordem é uma expressão usada frequentemente por políticos e académicos. Os objectivos da ordem (como a sobrevivência, a limitação da violência, a mudança pacífica), bem como as diferentes estratégias operativas (como hegemonia, balance of power, regimes internacionais) e os seus intrumentos (guerra, Direito Internacional, diplomacia) têm sido desde há muito alvo de extensos e profundos estudos no campo das relações internacionais. Mas tal não tem sucedido proporcionalmente com a noção de ordem, a qual tem merecido uma grande atenção analítica que se cinge quase exclusivamente à chamada Escola Inglesa, que quando formulou o conceito de sociedade internacional fê-lo com um racional subliminar de ordem internacional (Bull, 1995).

Se o conceito de ordem parece não estar suficientemente desenvolvido tal pode dever-se a razões como: a natureza relativa do conceito; a crença entre os sectores realistas que a ordem é impossível de alcançar numa situação de anarquia; e o facto de aspectos deste mesmo conceito terem sido estudados sob outras áreas conceptuais (sociedade internacional, comunidade de segurança, teoria dos regimes, e institucionalismo liberal).

Não obstante estas dificuldades iremos avançar para efeitos desta análise com a formulação de Hedley Bull (1995, p. 8 e 16) que define ordem como “uma situação ou estado de coisas” que pode estar presente em maior ou menor grau no sistema político internacional numa determinada janela de espaço e de tempo. A ordem internacional é assim “um padrão de actividade que sustem os objectivos primários da sociedade dos Estados, ou da sociedade internacional”. Esta tem objectivos elementares, primários ou universais: a preservação do sistema de Estados e da sociedade de Estados como essencial para a protecção da forma prevalecente de organização política; a manutenção da soberania externa dos Estados; a paz internacional (que se subordina às preocupações de segurança); a limitação da violência nas interrelações internacionais; o cumprimento das promessas (honrar os compromissos); e a estabilização da posse e das regras de propriedade (reconhecimento da jurisdição do Estado sobre um determinado território e população).

Como a preservação da segurança e da estabilidade é essencial e na ausência de um governo supranacional, compete à sociedade internacional dos Estados através de mecanismos tanto liberais (Direito Internacional, diplomacia) como realistas (balance of power, guerra) gerirem este delicado equilíbrio e preservarem a ordem vigente, desde que a maioria dos Estados daí retirem dividendos. Mas isto não significa que tal ordem não seja dinâmica. Como já referido anteriormente, se mecanismos como o emprego limitado da força e o recurso à guerra são contemplados (descrevendo-se e regulamentando-se as situações em que estes devem ser empregues com legalidade) então a ordem pode ser alterada de acordo com o princípio organizador do sistema internacional, com a distribuição de poder e com as dinâmicas da política internacional que é influenciada tanto por ideais como por factores materiais.

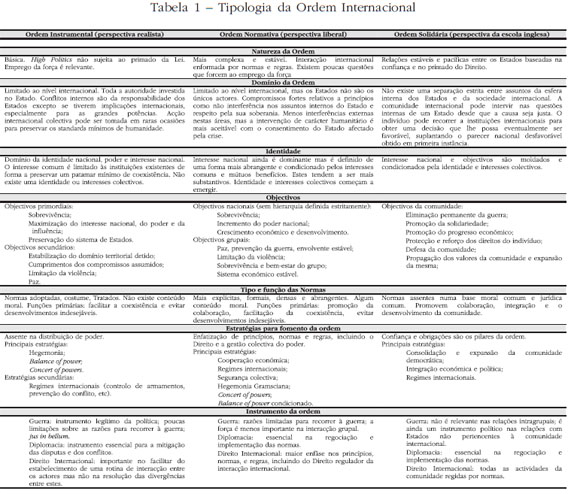

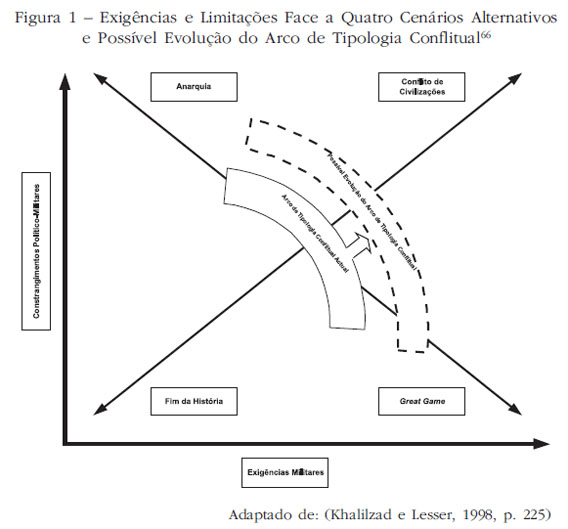

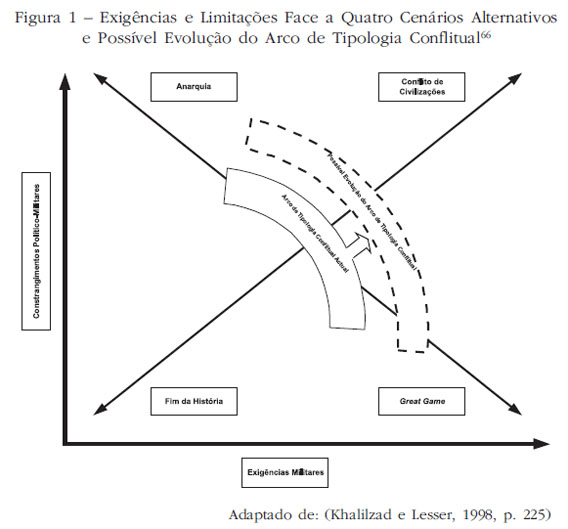

Existem três tipos de ordem as quais diferem em termos de propósito, identidade dos Estados participantes, sua coesão social e interesses, e função das normas. A ordem instrumental está orientada para a realização de fins individualistas. Identidade nacional, poder, e interesses são as considerações dominantes, não existindo coesão social entre as unidades interactuantes. A ordem normativa está direccionada para a concretização de fins individuais e colectivos através de regras de colaboração entre as unidades interactuantes, sem que estas ponham em causa princípios fulcrais como a identidade nacional. A ordem solidária é baseada na confiança entre as unidades interactuantes, nas suas obrigações para com a comunidade e no primado da Lei. O seu objectivo é a consolidação de uma comunidade que aglutina e defende os interesses nacionais através da prossecução de objectivos comuns e do aprofundar de uma identidade colectiva (figura 1).

A alteração no poder e nos interesses dos actores é assim importante para explicar a mudança no seio de uma ordem internacional. As ideias desempenham um papel importante na explanação da legitimação de uma ordem e mudança no tipo da mesma. Mas não é a competição por ideias que traz a mudança radical, que neste prisma analítico é incremental e evolutiva. A mudança radical é aquela que resulta da alteração na distribuição de poder e dos interesses das potências dominantes na nova ordem, ainda que, se adequado, esta possa ser influenciada em larga medida pelos valores da potência ou potências dominantes.

Assim ao estarmos a assistir a uma transição (redistribuição) do poder no sistema internacional, com a eventual formulação (discutível) de uma nova ordem “pós-americana” surgem diferentes perspectivas quanto aos actores que materialização esta nova ordem, sua hierarquização no sistema, normas de actuação que irão previligiar, e desafios de segurança que pautarão e forçarão à acção cooperativa multilateral de alguns ou da totalidade desses mesmos actores, factores para os quais viramos de seguida a nossa atenção.

2. O Renovar do Debate da Ordem Pós-Americana

No âmbito da história das civilizações, a ascensão do Ocidente é um dos acontecimentos mais analisados, em parte também por ser um dos mais antigos e persistentes (Braudel, 1995; Spengler, 2006; Toynbee, 1987).

As velhas potências coloniais (ou a “velha Europa” como lhe chamou Donald Rumsfeld, com a excepção feita ao Reino Unido, aquando da constituição da “Coligação dos Determinados” e que materializou a frente político-militar da invasão do Iraque) encontraram no idealismo e messianismo político norte-americano “as asas que lhes permitiram continuar a voar” no éter da ordem internacional pós-Segunda Mundial e pós-Guerra Fria, retirando daí os inerentes dividendos em termos de poder e de influência relativa respectivamente através de uma estratégia de bandwagoning no plano político-militar, mas também de free riding no plano económico e por vezes de buckpassing nos assuntos de segurança e defesa regional e global.

Neste âmbito, a capa do modelo messiânico de expansão da área geográfica global das democracias tão desejada pelos Estados Unidos, serviu também de catapulta ideológica às potências europeias, mais direccionadas para o alargamento deste tipo de regime no velho continente, ainda que sob uma perspectiva integrativa e consultiva progressiva, ao contrário da “modalidade de acção coerciva” (i.e. Iraque) implementada por Washington2. Se o alargamento desta esfera democrática contribui para uma maior estabilidade do sistema e da sociedade internacional é algo que permanece em aberto e sujeito a forte discussão3, ainda que a sociedade dos Estados nunca tenha sido uma verdadeira democracia, configurando-se normalmente mais como uma oligarquia: a preponderância de alguns numa sociedade anárquica (Bull, 1985 e 1995)4.

Numa era de democratização, muitas das vezes geradas a partir do desejo de mudança da população (numa mecânica reformista ascensional) tem-se assim catalizado a ocorrência de muitas revoluções democráticas, de reformas dos mecanismos de mudança social, do capitalismo, do consumo, das poupanças, do investimento, da cultura, e não menos importante da tecnologia e da informação. No entanto, o incremento do número de democracias não se tem traduzido num aumento da liberdade, frequentemente em resultado da eleição de autocratas que transformam muitas dessas democracias em democracias iliberais, também porque a sociedade internacional (conceito não consensual, como refere Kishore Mahbubani) avançou para apoios não bem consolidados de processos de democratização prematura que não cultural e politicamente adaptados às necessidades locais.5 Como enfatiza Parag Khanna (2008, pg. xxvi) a quase totalidade dos países do “primeiro mundo” são democracias liberais não porque a democracia os colocou nesse patamar de topo mas, porque só quando entraram para este patamar é que puderam adoptar um verdadeiro modelo democrático. Assim pode-se dizer que a democracia pura é como a haute couture: pode-se admirá-la, mas não é prática para o dia-a-dia.

A desastrosa combinação de uma espécie de sindrome de stress pós-traumático após os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001 com uma retórica neo-Wilsoniana gerou uma série de políticas como a invasão do Iraque, o menosprezo pelo papel e abordagem multilateral da ONU, o proteccionismo comercial, as suspeitas quanto ao impacto da globalização no mercado de trabalho dos EUA, a marginalização ou subalternização de muitos aliados (atente-se nos comentários iniciais de Donald Rummsfeld quanto à utilidade das forças da NATO no Afeganistão após o derrube do regime Taliban) e a recusa em ratificar o Protocolo de Kyoto, materializando uma frequente “sintomatologia” americana de quem sabe muito pouco sobre o mundo para além das suas fronteiras. Terminologia bombástica como “não existe substituto para a vitória” ou “rendição incondicional”, enfâse no “excepcionalismo americano”, ou frases como “ou estão connosco ou com os terroristas” contribuíram ainda mais para pintar a tela do sistema político internacional segundo duas tonalidades - branco ou preto - numa lógica maniqueísta que ciclicamente é rejuvenescida pelos think tanks conservadores norte-americanos.

No entanto, este idealismo norte-americano frequentemente metastiza-se em utopia, pois ao pretender defender o mundo da agressão, ou mesmo da injustiça, tende a esquecer o facto de que tal não significa proteger a democracia - um exercício sobre evangelismo político que torna ainda mais difícil o cumprimento de tal tarefa (Carriço, 1998, p. 275).

Com a manta de retalhos que, quer se queira quer não, era e continua a ser o processo de integração europeia, e não menos importante, de assumpção da União Europeia como um actor coeso e influente no plano político e militar no seio do sistema internacional, tal não deixou nem deixa, de reforçar a noção de que o momento unipolar identificado pelo conservador norte-americano Charles Krauthammer (1991) no início da década de noventa do século passado ultrapassou largamente a noção de efemeridade e tornou-se num período unipolar (se tivermos em consideração as grandes transformações e conflitos ocorridos ao nível sub-sistémico que tornam dez a quinze anos num período, mas que, por outro lado, em termos históricos não deixa de ser um momento) graças também à dificuldade da Rússia em definir uma identidade própria tanto como uma grande potência ou como um híbrido entre democracia e autoritarismo, naquilo que Fareed Zakaria (2003)6 denominou apropriadamente como uma das democracias iliberais.

Neste macro-contexto não deixa de ser pertinente referir que desde o século dezoito que praticamente de duas em duas décadas, o fim da América como super-potência é prognosticado7. Mais recentemente, em 1987 o historiador Paul Kennedy prognosticava uma decadência progressiva de Washington, quatro anos antes da implosão soviética que deixou os Estados Unidos sozinhos no pináculo de poder global. O sentimento da época era o da ascensão imparável de uma outra potência asiática: o Japão8. Este “boom ansiolítico” não durou mais de cinco anos, o tempo suficiente para o rebentar da “bolha especulativa do mercado imobiliário” nipónico, que gerou - em conjugação com uma crise de identidade e as sempre prescientes lutas políticas interstícias japonesas - o relegar de Tóquio para uma posição - ainda que importante - não tão robusta quanto os “arautos da nova promessa económica” anunciavam. Os Estados Unidos estavam para durar e com o Presidente Bill Clinton tornaram-se na “nação indispensável” (Clinton, 1997)9.

Agora, quase vinte anos depois do “fracasso japonês como primeiro competidor global pós URSS”, uma vez mais, uma nova onda de “transição de poder” parece começar a varrer a ribalta académica e a acicatar intensos debates estratégicos e geopolíticos. Esta renovada ansiedade associada à transição de poder no sistema político internacional não é nova e pode-se explicar simplisticamente pelo receio àquilo que é novo e incerto, mesmo que o resultado sistémico possa vir (ou não) a ser melhor que o anterior.

Por defeito, esta “ausência de alternativas” num sistema político internacional que desde a paz de Vestefália foi sucessivamente multipolar, bipolar e unipolar, incrementou ainda mais o fascínio analítico sobre a única superpotência - os Estados Unidos da América - e o seu papel na hierarquização do sistema (Lake, 2007). Um número crescente de estrategistas tanto norte-americanos como europeus e asiáticos têm elaborado obras, feito comunicações, alimentado debates sobre o inevitável declínio da hegemonia norte-americana e a aparententemente imparável ascensão da Ásia liderada essencialmente pela China e pela Índia (notavelmente relegando para segundo plano o Japão, Singapura e a Coreia do Sul, essencialmente por estes países terem adoptado um modelo de desenvolvimento económico Ocidental “puro” e pela facilidade com que absorveram e absorvem as influências políticas e culturais deste mesmo Ocidente10) e o papel que esta desempenhará num sistema internacional que delineiam como multipolar e pautado por um renovado “concerto de potências”11, onde as recentes “boas práticas de política externa”, nomeadamente da China, a tornam num bom exemplo de um responsible stakeholder (algo que os Estados Unidos também querem que Pequim seja - Departamento de Estado Norte-Americano, 2005) estabelecendo concomitantemente o core desta argumentação conceptual.

No outro campo vamos encontrar aqueles que defendem que tal transição de poder em detrimento dos Estados Unidos é algo de extemporâneo e que carece de uma efectiva comprovação, com os professores John Ikenberry e Jessica Tuchman Mathews a liderarem esta argumentação conceptual, a qual tem o mérito de seguir uma lógica analítica de segurança horizontal (multidisciplinar e multidimensional) e não vertical (hierarquizada).12

No entanto o segredo do sucesso (até ver) dos modelos de desenvolvimento económico da China e da Índia, ainda que diferenciados no modelo operacional adoptado (fruto também de dois tipos de governo que apresentam: comunista e democrático) são idênticos no american blueprint seguido (se é que assim o poderemos denominar). A China fê-lo através de Deng Xiaoping em 1978 com as “quatro modernizações” (agricultura, indústria, tecnologia e defesa ) e a Índia em 1991 com a incorporação de reformas económicas sob a liderança bastante competente do então Ministro das Finanças e actual Primeiro-ministro, Manmohan Singh. O resultado foi o surgimento de duas máquinas de deflacção global (Chíndia), exportadoras de produtos (China) e de serviços (Índia) por uma fracção daquilo que custaria produzi-los no Ocidente.13

Esta não foi tarefa fácil e os desafios são enormes no que concerne ao esforço necessário para manter ambas as economias em crescimento, onde o relevo de dois factores - um baixo ponto de partida para tal crescimento e uma enorme base populacional - associado a uma cada vez maior importação de matérias-primas indispensáveis à alimentação de ambas as economias, geram um vórtice de tal magnitude que é inevitável um forte e longo impacto na natureza da transição de poder no sistema internacional.14

Reforçadamente, ambos os países vieram materializar uma segunda e terceira vias quanto aos modelos de desenvolvimento económico até então defendidos como potencialmente sustentáveis e viáveis, constituindo alternativas ao denominado “Consenso de Washington” advogado pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial15, pelo que não tardariam a surgirem na academica vox populi os vocábulos de “Consenso de Pequim” e menos frequentemente o de “Modelo de Nova Delhi”.16

Mas sejamos cautelosos e coloquemos um filtro mais pragmático na análise dos obstáculos com que se defrontam estas duas economias emergentes que podem condicionar a curto e a médio prazo esta euforia, e que normalmente, como é o caso, tendem a ser subestimados, a saber: corrupção quase endémica, nepotismo, tensões religiosas (na Índia), tensões étnicas (na China), acentuadas assimetrias sociais, problemas ambientais, e mais importante a quase ausência de uma rede de modernas infraestruturas sociais, extensível à maioria dos respectivos territórios, e não restrita quase e apenas aos principais centros urbanos.17

Não obstante o sucesso destes modelos de desenvolvimento de dois países que se auto-definem - justificadamente - ainda como países em desenvolvimento, porque é que existem cada vez mais sugestões sobre um mundo pós-americano? E de um declínio norte-americano com uma transferência do poder do Ocidente para o Oriente? Será lícito e linear estabelecer uma tal correlação?

Entre Março e Maio de 2008 dois dos mais argutos e consistentes pensadores políticos da contemporaneidade - Fareed Zakaria e Kishore Mahbubani - e um novo investigador do meio - Parag Khanna - todos eles de origem asiática, publicaram obras nas quais defenderam com diferentes graus de “paixão” e com argumentação factual similar nos dois primeiros casos (ainda que empregando-a para enfatizar pontos distintos), e um resultado final diverso, a noção de que estamos a iniciar um período de transição na polaridade do sistema político internacional.

Com efeito enquanto (Zakaria, 2008) aponta para os potenciais perigos de um mundo pós-americano, caso Washington não tome medidas desde já para romper com a inércia de um sistema político, que classifica como disfuncional e com o objectivo não de manter a sua liderança política-económica e militar (algo que vai sofrer uma natural e inevitável erosão relativa), mas essencialmente para continuar a ser o referencial, “o repositório” do ideário humanista e democrático do mundo (algumas das vertentes do conceito de soft power definido por Joseph Nye18); já Mahbubani (2008) não se coíbe em diagnosticar (e a causticar no caso da União Europeia) o inevitável declínio Ocidental (dos Estados Unidos) a favor do “exemplo de competência” da Ásia, ironicamente não com base num modelo “cultural e socialmente autóctone” mas que foi desenvolvido e adaptado a partir do referencial Ocidental.

Khanna (2008), adopta uma abordagem diferente. Para ele os impérios estão de volta e em competição directa entre si neste novo século (Estados Unidos, União Europeia e China). Ainda que estes não gostem de se denominar como impérios, Khanna defende que os países que designa de “segundo mundo” são e serão o fulcro da competição desta tríade imperial, essencialmente pela acumulação e controlo de recursos energéticos e de matérias-primas.19 Aqui, o autor é optimista, não acreditando que esta competição descambe em conflitos militares entre aqueles, pois cada um tem uma estratégia operacional distinta. Simplificando em excesso a sua argumentação principal de algo que é bastante complexo, Khanna caracteriza os Estados Unidos como oferecendo protecção militar bem como a promessa da democracia e da defesa dos direitos humanos; a União Europeia acenando com a perspectiva de adesão ou parceria ao clube económico mais bem-sucedido a nível mundial, desde que os candidados cumpram os requisitos político-económicos pré-estabelecidos por Bruxelas, e a China dá prioridade ao comércio, ao investimento e a projectos de construção de infraestruturas, sem colocar qualquer tipo de condições políticas para a atribuição de empréstimos que possibilitem a concretização de tais desideratos nos Estados-alvo. São três estilos diplomáticos distintos e em competição: o baseado nas coligações (EUA), na procura de consensos (UE) e o baseado em consultas (China).

Para o autor, o império que está em maior desvantagem é o dos Estados Unidos, que descreve como uma mistura de ingenuidade e arrogância, “uma potência plena de esteróides mas com um défice de massa cinzenta”, cuja “decadência” prevê a médio prazo, em resultado de uma “velha e historicamente conhecida sintomatologia de declínio imperial”: a sobreextensão. A solução tal como o preconizado por Zakaria e Mahbubani (ainda que com nuances argumentativas distintas) passa por uma adaptação à transição de um papel de domínio global para um de competidor e de vendedor de valores, cultura e influência na passerelle da credibilidade onde também desfilam europeus e chineses.

Tal como Zakaria, ainda que de forma mais contundente, Khanna argumenta que os Estados Unidos já não sabem o que querem pois as suas estruturas governamentais (federais) estão alheadas quer das preocupações básicas dos seus cidadãos, quer da dinâmica de segurança do planeta, o que faz com que a maioria da população esteja refém de uma elite (de política externa) que o cientista político Michael Mandelbaum definiu no início do século vinte de forma pictórica como um doughnut (com muitos interesses periféricos mas nada no centro).

Perante esta crise identitária do beacon of the democracy (também apontada por Zakaria e Mahbubani) vamos encontrar nestes dois autores mais alguns pontos comuns na argumentação exposta por ambos, ainda que com tónicas distintas: o sucesso das ideias Ocidentais como a modernização, a racionalização do processo governativo, e a globalização são valores que se podem agora considerar como universais e derivados do modelo inspiracional norte-americano. O próximo nível, ou salto qualitativo em termos de desenvolvimento e de protagonismo e/ou liderança no sistema internacional com repercussões no plano da polarização e configuração do sistema, dependerá da forma como se poderá “reinventar” o modelo tradicional Ocidental, tornando-o mais permeável e maleável à inclusão de peer competitors, estabelecendo-se então a diferença em torno da capacidade, ou ausência dela, dos Estados Unidos em manterem um competitive edge político, económico, militar e ideacional, agora, não de forma quase ubíqua e asfixiante, mas antes pela sedução, adequação e aplicabilidade desse mesmo modelo.

Em suma, enquanto Zakaria discorre não sobre o “declínio de Gulliver mas sobre a ascensão de alguns liliputianos mais poderosos (mais a China e menos a Índia) com o beneplácito de Gulliver”, Mahbubani centra-se no “inevitável declínio de Gulliver e na ascensão de alguns liliputianos mais poderosos (China e Índia mas não a seu ver a União Europeia) ”, e Khanna no “inevitável declínio de Gulliver e na ascensão de alguns liliputianos mais poderosos” (China e a União Europeia, mas não a Índia). A importância destas obras merece pois uma análise mais detalhada, capaz de pelo menos descodificar e contextualizar algumas das visões Pitonisianas desta “tríade”.

3. “O Reino dos Céus Norte-Americano” em Declínio Relativo …ou Talvez Não

A percepção de declínio (relativo) do poder dos EUA (subprimia USA20) é, por enquanto, exactamente isso: uma percepção. Os actuais sinais de uma potencial recessão económica norte-americana têm a sua génese nas políticas messiânicas e belicistas da actual administração de George W. Bush, um fenómeno que poderá sofrer uma oclosão em termos de impacto com a eleição de uma nova administração da Casa Branca em Novembro de 2008 (especialmente se esta fôr democrata). É verdade que nas últimas duas décadas tem-se vindo a assistir a um crescendo das assimetrias económicas na sociedade norte-americana e que todo o sistema de segurança social padece de um cada vez mais grave problema crónico de sub-financiamento, entre muitos outros problemas identificados por (Khanna, 2008, p. 320-335). Como descreve Zakaria (2008b; p. 19) a malaise norte-americana é tal que “A can-do country has been saddled with a do-nothing political system”.

Se é verdade que as forças da globalização21 estão a reduzir o diferencial de desenvolvimento entre os EUA a China e a Índia, tal não significa necessariamente que Washington seja a capital de uma superpotência em declínio inexorável. “O papão sino-indiano” está ainda longe de depôr o estatuto de número um mundial por parte dos EUA, pelo que a grande virtude da globalização está não no declínio do poder de Washington mas na possibilidade que confere a outros países ascenderem em conjunto no ranking do poder global.

A “moda” do power shift 22 e do pós-americanismo, por mais atraente, eloquente e objectivamente que seja exposta padece sempre de algumas contradições. Na realidade, esta “moda” pode ser o resultado de uma certa fadiga no pensamento estratégico, agora praticamente exaurido no manancial analítico que o modelo unipolar permitiu na década de noventa. Mas também convenhamos, não deve ser subestimado o facto de os Estados Unidos terem, em resultado do seu empenhamento militar no Iraque e no Afeganistão, chegado à conclusão que o poder de uma superpotência é relativo e tem os seus limites (daí o facto de se ter reduzido acentuadamente a atracção da Casa Branca por uma outra guerra envolvendo o Irão), reforçado ainda mais pela escalada dos preços do crude e a crise do subprime (MSNBC, 2008)23. Esta consciencialização estratégica, serviu também para acicatar a noção de que o zénite do poder americano havia sido atingido, e “que a viagem de Washington na montanha russa (ups and downs) do sistema internacional quanto à distribuição do poder entrava agora em percurso descendente”. Para Fareed Zakaria estamos a sair de um mundo anti-americano para um mundo pós-americano (2008, p. 5)24.

No seu mais recente livro intitulado “The Post-American World”, Zakaria (2008) pode à primeira vista encaixar-se no enquadramento em cima descrito. Mas este não é mais um exercício em declinismo norte-americano, só o sendo efectivamente se as suas recomendações finais não forem levadas em consideração pelos futuros ocupantes da Casa Branca, como veremos mais à frente. O autor prescreve a receita de que os Estados Unidos devem-se assumir como o Chief Executive Officer (CEO) do sistema internacional, numa reformulação da etiquetagem de indispensable nation preconizado anteriormente por Bill Clinton e Margaret Allbright. O objectivo é evitar a entropia de um sistema multipolar difuso.

Zakaria (2008) não crê numa divisão civilizacional à la Mahbubani (diferente da de Samuel Huntington) nem na tese do “fim da história” como o preconizado por Francis Fukuyama. Para ele não existe Ásia (no conceito de bloco único e coeso), considerando-a uma construção geopolítica Ocidental, referindo as suspeitas históricas mútuas entre a China e o Japão e entre a China e a Índia.

O autor é apologista do modelo de desenvolvimento Ocidental que define abrangentemente como a “invenção da modernidade”, não obstante esta ter as suas raízes em conflitos como as duas Guerras Mundiais. Mas esta modernidade já não é a do passado onde uma lógica revisionista e belicista presidiu à ascensão de potências no sistema internacional, algo que na sua óptica está actualmente controlado. Ser moderno é aceitar um sistema pacífico onde países não tendam a ascender na escala de poder em detrimento ou através da deposição de outros. Esta é uma “ordem Ocidental” fácil de aderir e difícil de depôr, não obstante os perigos divisivos e destrutivos do nacionalismo, particularmente nas nações em ascensão no sistema internacional, e cujos excessos se não devidamente controlados podem funcionar como facilitadores de conflitos (Zakaria, 2008, p. 32-33).

Zakaria (2008, p. 36) é um crente na “estabilidade sistémica” que tem permitido “ao rest (Ásia) ascender face ao West”, mas segundo as suas próprias condições o que torna o primeiro num accionista com interesse (cada vez mais preponderante) nessa mesma estabilidade, destarte a crescente complexidade de uma economia cada vez mais interligada e interdependente.25

De uma forma persuasivamente inteligente o autor transporta-nos entre potenciais indicadores de crise e de colapso, mas fá-lo de uma forma devidamente contextualizada, “descascando as diversas camadas estatísticas” sem deixar - relevantemente - de lhes conferir um cunho de sobriedade, onde os números brutos nacionais são desmistificados e reajustados para a verdadeira realidade de cada um dos países analisados (EUA, China e Índia), algo que Mahbubani não faz (intencionalmente ou não), pois tal vulnerabilizaria o seu argumento central (Zakaria, 2008, p. 57-65).

Por exemplo, o Produto Interno Bruto (PIB) da China é actualmente de três centenas de milhares de milhões de dólares enquanto o dos EUA é de 14. Se a China continuar a crescer indefinidamente a 7% ao ano, atingirá as seis centenas de milhares de milhões de dólares em 2018 e as 12 em 2028. Se os EUA mantiverem a sua tradicional taxa de crescimento em torno dos 3,5% o seu PIB em 2028 será de 28 centenas de milhares de milhões de dólares. Em termos globais, e nesta óptica, Washington continuaria a liderar largamente a fatia da produtividade mundial.

No campo da ciência e tecnologia, Zakaria oferece-nos igualmente uma análise fria e calculista. Contra os gigantescos números de “engenheiros”26 que a China e a Índia produzem anualmente (respectivamente 600 mil e 350 mil contra 70 mil dos EUA) mas a grande vantagem qualitativa dos EUA está não apenas no nível de formação, treino e competências obtidos pelos seus diplomados. Mais se colocarmos estes números numa perspectiva per capita conclui-se que os EUA formam mais e melhores diplomados nas áreas das ciências de engenharia. Em termos globais os EUA possuem 16 das vinte melhores universidades mundiais (University Metrics, 2006)27.

É um facto que os EUA são a economia mais competitiva do mundo, liderando em termos de produtividade e de lucros, sendo o primeiro em inovação, o nono em rentabilização tecnológica, o segundo em gastos empresariais com investigação e desenvolvimento, e o segundo na qualidade das instituições ligadas à investigação científica, com a China a não entrar sequer nos primeiros trinta classificados e a Índia a ficar no top ten apenas quanto à dimensão do mercado associado ao poder de compra (Zakaria, 2008, p. 41).

Zakaria (2008) identifica a ansiedade como resultante da ascensão da China (facto presente), seguida mais de longe pela Índia (algo que só no futuro se poderá materializar). E aqui pode-se dizer que size matters pois a China opera numa escala tão grande que é impossível não alterar a natureza do jogo de poder, agravado pelo facto de os norte-americanos estarem habituados a raciocinar em grande escala (ainda que à sua escala).

Pequim é de facto o maior sucesso histórico em termos de desenvolvimento económico em tão curto espaço de tempo (30 anos de taxa de crescimento anuais entre os 7 e os 11 por cento, 400 milhões de pessoas que superaram o limiar de pobreza - condensando duzentos anos de industrialização Ocidental em trinta anos) um fenómeno que parece desafiar as “leis da gravidade económica”, onde um “autoritarismo modernizador” assente numa política de “leninismo de mercado”, essencial para uma ascensão pacífica (heping jueqi) ou desenvolvimento pacífico da China28. O Partido Comunista Chinês tem seguido uma política de desenvolvimento económico pragmática, idealizada por Deng Xiaoping, e que se pode resumir à frase de “camaradas enriqueçam, mas deixem o controlo do processo por nossa conta”. Esta opção revelou-se - sob a perspectiva do interesse nacional da China - a mais acertada, não deixando de originar comentários sobre as virtudes do modelo por parte de deputados indianos que vêm as políticas democráticas populistas (all politics is local) como fragilizadoras dos objectivos económicos do país a longo prazo (pois os ciclos eleitorais a tal obrigam). A China não tem esta preocupação (democrática), mesmo que cometa alguns erros pode sempre desenvolver e implementar uma estratégia a longo prazo (Zakaria, 2008, p. 95).

Para o autor a Índia é uma promessa por cumprir com o seu crescimento económico a ser efectuado não através das políticas governamentais mas apesar destas. A Índia não é nem nunca será uma China29, bastando para tal atentar no facto de 50 por cento do seu PIB ser oriundo do sector dos serviços, 25 por cento da indústria e os restantes 25 a pertencerem à agricultura, numa distribuição idêntica à de Portugal e da Grécia. As vantagens que Nova Delhi tem e que deve cimentar e explorar em benefício próprio e do sistema internacional são a sua enorme economia, o modelo democrático, um vibrante modelo de secularismo e de tolerância, um conhecimento do Ocidente e do Oriente (também sublinhado por Kishore Mahbubai), e uma relação especial com os Estados Unidos (Zakaria, 2008).

Para o autor não existe uma corrida entre os EUA, a China e a Índia, pois quanto aos dois últimos se esta alguma vez existiu, cessou logo à partida, e quanto aos dois primeiros, o diferencial que Washington irá manter durante o século vinte e um, dificilmente alterará a preponderância (não a hegemonia, e até há pouco tempo a primazia) dos EUA no sistema internacional (Zakaria, 2008).

Aqui Zakaria (2008) rejeita um historicismo Toynbeeano. Se as lições da história aqui fossem aplicáveis (e muitos já escalpelizaram este tópico) tal corrida (crescimento) propulsionaria uma lógica revisionista e neo-imperialista de contornos igualmente militaristas. Mas, não obstante o referencial historicista e incontornável a Arnold Toynbee que Zakaria cita logo no início da sua obra (e a que Khanna recorre com frequência), a diferença é que para ele o nexo da competição pelo poder no sistema internacional já não se baseia exclusivamente numa lógica tradicional de aquisição e/ou expansão de impérios mas antes de aposta nos mercados.

No que diz respeito à transição de poder no contexto militar, Zakaria (2008) é taxativo: a superioridade do poder militar dos EUA face à China não está nem estará em causa porque a base da sua sustentação é a economia, e a norte-americana com todos os altos e baixos é consideravelmente mais robusta e vigorosa que a chinesa. Ao contrário de Parag Khanna, Zakaria afirma que o caminho para o poder é através dos mercados e não através de impérios. Neste prisma, o principal ponto forte e vulnerabilidade também é o facto de os EUA e a China estarem indissoluvelmente cada vez mais ligados por uma Mutual Assured Destruction (MAD), não nuclear mas económica, tal o elevado grau de interdependência e complementaridade atingido por ambas as economias (simplisticamente falando “Pequim está a financiar o consumo norte-americano de produtos chineses” e a financiar o défice dos EUA).

Na vertente cultural o seu diagnóstico é optimista. Competência, inovação, oportunidade, competição são tudo áreas onde os EUA lideram destacados, e continuarão a liderar pois o seu sistema universitário continua a ser o melhor em termos mundiais e a atrair a crème de la crème da investigação e desenvolvimento das mais diversas áreas do saber. Demograficamente os EUA continuarão na crista da onda graças a uma política de imigração que lhe permite reduzir o impacto do envelhecimento da população ao contrário do que está a suceder na Europa e no Japão e cada vez mais na China30.

No plano ambiental, o autor identifica o problema global como o resultado de existirem muitos Estados a crescerem simultaneamente e com taxas elevadas, apontando o Protocolo de Kyoto como um modelo fracassado não pela rejeição do mesmo pelos Estados Unidos (que considera compreensível) mas sim porque não incorporou a Índia e a China (que igualmente não o ratificaram).31 Aqui o seu argumento apresenta uma falha pois ao advogar a liderança pelo exemplo por parte dos Estados Unidos, Zakaria contraria a lógica quase imaculada apresentada até então. A questão não se deve centrar na pressão sobre Pequim e Nova Delhi para reduzirem as emissões de gases de efeito de estufa quando estão a aplicar e a rentabilizar um modelo de desenvolvimento económico que permitiu ao Ocidente catapultar e maximizar a sua proeminência global, transmitindo uma mensagem de que “as regras do jogo já não se podem aplicar, não obstante ambos os países terem chegado mais tarde à mesa de jogo que tanto beneficiou o Ocidente”, mas no reajustamento do próprio modelo norte-americano, aproximando-o do referencial ambiental que está a ser implementado pela União Europeia.

Zakaria (2008) termina com um alerta. Se os EUA continuarem a alimentar suspeitas sobre questões como o comércio mundial, a imigração, e o investimento externo - agora não porque os cidadãos americanos não viajam até ao estrangeiro mas antes porque os estrangeiros estão a ir até ao Estados Unidos - estarão a negar a si mesmos aquilo que desde sempre advogaram: a globalização. Na sua opinião os EUA não se podem dar ao luxo de se fecharem sobre si mesmos numa fase em que o mundo se está a abrir.

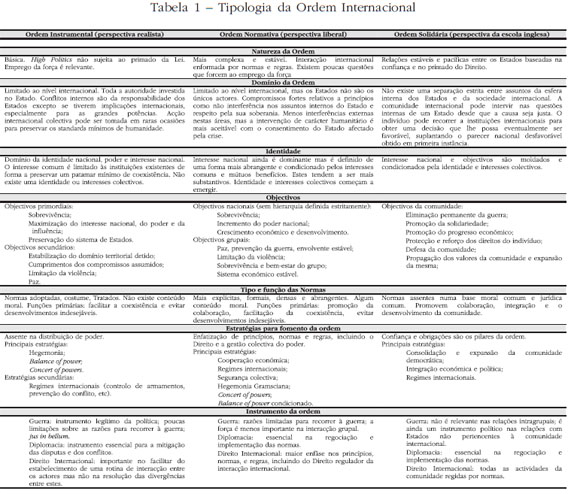

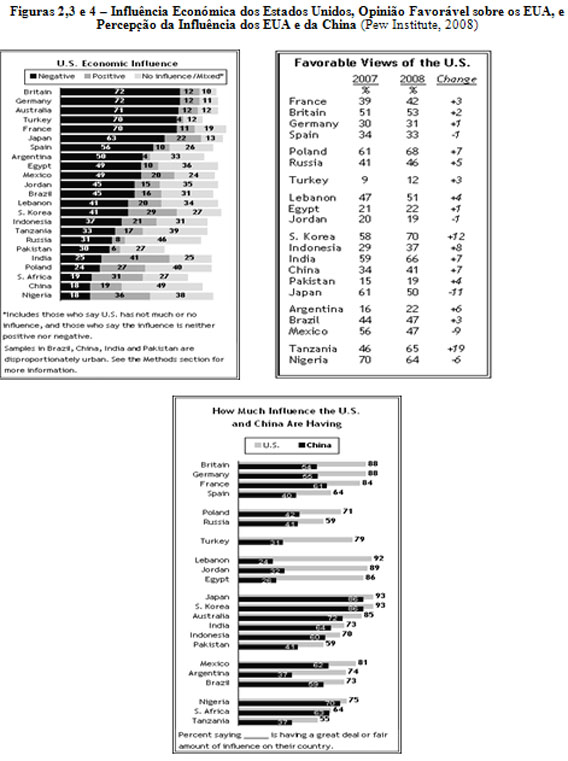

Assim o desafio que enfrentam é essencialmente político e a classe política de Washington tem de desenvolver estratégias que permitam aos EUA continuarem a ter relevância num mundo que já não dominam, por ser agora mais diverso mas também mais polarizado política e economicamente. O autor não deixa de advertir (tal como Kishore Mahbubani, ainda que este generalize ao que denomina de Ocidente) que o “casulo” de insensibilidade cultural em que os americanos têm vivido deve terminar, sob o risco de não conseguirem acompanhar as mudanças em curso, basta para tal interpretarem as sondagens sazonais do Pew Institute que mais à frente apresentamos (Zakaria, 2008).

O livro termina com seis propostas de acção para inverter este “situacionismo político” dos EUA, as quais são do mais puro bom senso e pragmatismo, numa clara reminiscência evolutiva do Concert of Powers de Castlereagh e Metternich da ordem europeia pós-Napoleónica: (1) definir prioridades, aceitando que não pode atingir todos os seus objectivos; (2) definir regras gerais de actuação, mas estreitar os seus interesses; (3) agir “como Bismarck e não como a Grã-Bretanha”, ou seja funcionar como um gestor da eficácia do sistema, ser um facilitador e não um opositor à transição no sistema; (4) optar por um multilateralismo selectivo; (5) pensar assimetricamente e não encarar cada problema como tendo sempre a mesma solução (onde cita Mark Twain, “for the man who has the hammer every problem looks like a nail”); e (6) reconhecer que o poder advém da legitimidade.

4. A Nova Era Asiática Segundo Kishore Mahbubani

O argumento principal desta nova obra do autor é uma evolução intelectualmente mais rica e sofisticada - ainda que não imune a forte contra-argumentação32 – da compilação de ensaios intitulada Can the Asians Think (2002) e do posterior volume Beyond the Age of Innocence: Rebuilding Trust Between America and the World (2005) e assenta na noção de que o mundo pode ser mais seguro e menos propenso ao conflito se o Ocidente aprender a trabalhar com - em vez de contra - uma Ásia que deixou de ser um objecto da história mundial para passar a ser um sujeito, resultado de um processo de renascimento de confiança cultural Confuciana, Índu e Islâmica. Tal renascimento e ascensão será bom para o mundo, ainda que o Ocidente terá grandes dificuldades em se ajustar a este novo zeitgeist, que já havia sido avançado por Samuel Huntington (Huntington, 1996). Tais dificuldades resultam essencialmente da ausência no discurso estratégico Ocidental de metodologias a seguir para optimizar o processo de adaptação a esta nova ordem internacional que mediante a maior ou menor capacidade de implementação dessa estratégia adaptativa poderão prefigurar três cenários evolutivos: (1) uma “Marcha para a Modernidade”, que é a mais desejável e previsível, e que caracteriza como a adopção de uma estratégia de tolerância e de integração do renascimento cultural das civilizações asiáticas, convencendo o Ocidente que não é melhor que o Oriente; (2) um “Retorno ao Isolacionismo”, pouco desejável e menos provável e; (3) o “Triunfo do Ocidente”, muito pouco provável.

Para este autor iniciou-se na Ásia um processo desocidentalização tendo como referencial a acumulação de riqueza e a vitalidade económica e cultural da China. Se, como insinua Mahbubani (2008, p. 126), existem “dois blocos a funcionarem a dois tempos” (um que não pretende abdicar do poder que ainda detem e outro que procura uma representatividade coadunante com aquele que já detem e irá deter em ainda maior volume e qualidade no futuro), como é que estes se poderão sincronizar, cooperando?

Em primeiro lugar, o Ocidente deve reconhecer a sua malaise estrutural resultante de sistemas políticos que enfatizam visões e objectivos a curto prazo, de acordo com a ciclicidade das eleições, indiciando que modelos de “autoritarismo benigno” são os únicos que permitem concretizar objectivos de desenvolvimento nacional de longo prazo. Arcanos e disfuncionais processos internos de geração de consensos no Ocidente têm acelerado uma miopia estratégica, que no caso da UE o Tratado de Lisboa não parece poder vir a resolver, só contribuindo para a continuidade da secundarização da influência europeia no panorama político e diplomático internacional (perspectiva bem distinta da defendida por Parag Khanna) (Mahbubani, 2008).

Em contraponto, Mahbubani recorre ao sucesso do modelo pragmático de política externa chinesa (don’t ask, don’t tell) na Ásia, África, América Latina e Mundo Islâmico para justificar as superiores virtudes do modelo asiático no que concerne à estabilidade da ordem internacional. Para Mahbubani (2008), se existisse uma escala de competência geopolítica onde a nota máxima seria o dez, a antiga União Soviética teria dois, a UE quatro, os EUA seis, e a China oito ou nove. Tal reforça as suas críticas quase Spenglerianas à perspectiva etnocêntrica e ideológica Ocidental que tem sido um obstáculo à legítima ascensão e proporcional representatividade do continente nas diversas instituições internacionais (Spengler, 2006). Assim, e correctamente, no que concerne a uma estratégia para o mundo islâmico, o autor refere que o problema fundamental do Ocidente é o de não ter qualquer estratégia.

Mas nem tudo o que vem do Ocidente é mau. Para Mahbubani (2008, p. 52) o sucesso das economias asiáticas deveu-se e deve-se à adopção dos “sete pilares da sabedoria Ocidental” (economia de mercado, ciência e tecnologia, meritocracia, pragmatismo, cultura de paz, primado do Direito, e educação). Tal sucesso deveria deixar satisfeito o Ocidente, mas parece que não, pelo menos na opinião do autor, que crê que a mudança será feita de “baixo para cima e não de cima para baixo” em termos de hierarquia de poder no sistema internacional (2008, p. 57).

Esta insatisfação é justificada pelo facto (discutível) que o Ocidente33 ter desde cedo detido o poder e se ter habituado a dominar e a controlar o mundo de modo a salvaguardar os respectivos interesses, algo que agora não está disposto a fazer em favor de um modelo de “competência asiática”, pelo que existem probabilidades não menosprezáveis de esta transição não ser pacífica, agudizando um forte sentimento anti-ocidental.

Organizações internacionais como a ONU e o G8, estando reféns deste organicismo estrutural resultante de uma hierarquia e distribuição de poder desactualizada advinda respectivamente de meados do século vinte e da década de noventa do mesmo século, limitam-se actualmente a serem fora de debate e de declarações de princípio e de boas intenções maioritariamente inconsequentes, não se viabilizando como bons interfaces e válvulas de escape de pressões conflituais no plano sistémico. Ilustrativamente Mahbubani (2008, p. 130)34 refere que o conceito de comunidade internacional é uma formulação Ocidental que não é universalmente aceite, porque, também, na prática não existe, não obstante a barragem propagandística e algo panfletária por parte dos media ocidentais em defesa do contrário. Por outras palavras o conceito de comunidade internacional é um eufemismo para o domínio Ocidental.

Aqui a Índia poderá ser primordial, ao defini-la como a ponte entre o “West and the Rest”, graças à propensão natural indiana em manter ambos os “ouvidos abertos” e em estar aberta ao diálogo com outras civilizações resultante do seu melting pot cultural, o que lhe confere um estatuto de equidistância e de mediador, ainda que não deixe de apontar algumas dúvidas quanto ao futuro papel de Nova Delhi (que será a terceira maior potência asiática), ao afirmar que “o Japão emergiu com uma aspiração consciente em se aliar ao Ocidente, que a China não tem tais aspirações e que o caminho a seguir pela Índia ainda está por definir” (2008, p. 165).

Mas na realidade o seu modelo de “competência asiática” peca por distorçer intencionalmente a história recente, quando afirma que o Ocidente sempre partiu do pressuposto que os problemas estavam nos outros e não nele (2008, p. 175). Se relativamente à questão do Iraque muito, e mais do que suficiente, já foi escrito quanto à razoabilidade (ou falta dela) da opção tomada pela Casa Branca, o seu segundo argumento para justificar a incompetência Ocidental quanto ao regime de não-proliferação nuclear, à não prevenção do genocídio no Ruanda, à guerra nos Balcãs, e ao fracasso das negociações de Doha relativas à liberalização do comércio mundial, é muito débil e oblitera as co-responsabilidades asiáticas.

Quanto ao segundo, basta atentarmos no facto de serem três estados asiáticos aqueles que não respeitaram o Tratado de Não-Proliferação (Índia, Paquistão e Coreia do Norte) tendo os dois últimos contado com o apoio tecnológico da China para concretizarem os respectivos programas nucleares. Este é um caso de proliferação horizontal não referida pelo autor que prefere focalizar-se na proliferação vertical dos Estados Unidos e da Rússia (Mahbubani, 2008, p. 193-203).

No que respeita à prevenção de conflitos Mahbubani (2008, p. 229-234) enaltece o modelo cooperativo da ASEAN e a abordagem mais eficaz da Ásia a esta problemática, mas ignora os acontecimentos no Sri Lanka, em Caxemira, e a passividade asiática face ao derramento de sangue em Timor-Leste ou em Aceh, pelo que o fracasso asiático não anda longe do da UE.

Por fim no que concerne às negociações de Doha (2008, p. 26-42 e p. 186-193), o autor omite o facto que tanto a Coreia do Sul como o Japão têm igualmente políticas proteccionistas e de subsídios dos respectivos sectores agrícolas, que a Índia também fez abortar as conversações por se recusar a uma maior liberalização do comércio, e mais recentemente a China estabeleceu um tecto para o preço dos alimentos, para não falar nos subsídios estatais atribuídos ao carvão e aos produtos petrolíferos.35 As responsabilidades devem uma vez mais ser repartidas e a hipocrisia na política internacional de que acusa o Ocidente é um defeito a que a Ásia também não escapa (nenhum “bloco geo-civilizacional - usando a linguagem do autor - é perfeito).

Por fim ao tentar fundir o mundo muçulmano com a China e a Índia (já de si rivais tradicionais) numa contextualização geográfica forçada de Ásia, Mahbubani esquece-se que esta é tudo menos um monólito, e quando escolhe o Dubai como um exemplo de vontade de uma sociedade muçulmana em se modernizar de forma similar à da China e da Índia, não aborda países como o Bangladesh ou o Líbano (países tão longe da Ásia mas que nela se inserem) onde as linhas de fragmentação político-religiosa estão a acentuar uma dinâmica sectária interna não tão apelativa para a sua weltanschaung.

No entanto ressalve-se que Mahbubani não é um anti-americanista, é sim um adepto da realpolitik, mas que o título desta última obra, a torna particularmente atractiva para o campo dos nacionalistas asiáticos. Se lermos as obras e ensaios por si publicados até hoje, chegamos à conclusão que os seus argumentos visam acicatar os ânimos das elites políticas ocidentais (norte-americanas bem entendido) para que não desperdiçem uma oportunidade de moldarem uma nova ordem mundial que seja benéfica para todos.

Tal como Zakaria, Mahbubani (2008, p. 257) adverte que o Ocidente não pode nem deve após ter liberto as forças da globalização imiscuir-se agora de confrontar as consequências de tal processo e de não permitir que o princípio da democracia se aplique à governação das principais organizações internacionais como a ONU, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Para o autor a opção que se apresenta ao Ocidente é simples: escolher entre a defesa dos valores ocidentais ou entre os interesses ocidentais. Aqui levanta-se uma questão que poderá servir de base para o seu próximo exercício intelectual: quem cederá e quem ganhará?

5. O Trio Imperial e a Competição pelo “Segundo Mundo”

Tal como Fareed Zakaria, Parag Khanna não esconde a admiração (legítima) por Arnold Toynbee, começando o seu livro também com uma referência quase “biblíca” ao famoso historiador. Aliás Khanna nesta obra, tenta “imitar” os passos de Toynbee e através de uma viagem de dois anos por mais de quarenta países procura fazer um refresh do presciente e não menos actual, monumental e obrigatório estudo de Toynbee, publicado em 1958 (Toynbee, 1987).

Partindo do conceito de que as nações tal como os elementos da tabela periódica podem ser agrupadas de acordo com a sua dimensão, estabilidade, riqueza e “forma como vêm o mundo”, o autor define o “primeiro mundo” como sendo formado pelos países que mais dividendos retiram da ordem internacional actualmente vigente, com o “terceiro mundo” a ser o resultado do agrupamento de países pobres e instáveis que não conseguiram ultrapassar a sua posição de desvantagem no sistema; e o “segundo mundo” a ser aquele que se situa no meio, com países onde coexistem características do primeiro e terceiro mundo, materializando um bloco onde se encontram divididos internamente entre vencedores e derrotados, sendo navios vogando nos turbulentos mares da modernidade, com os seus indicadores políticos, económicos, e sociais a moverem-se por vezes simultaneamente em direccções opostas. A diferença para estes países entre estar no primeiro ou terceiro mundo pode-se identificar através de um líder carismático e capaz de catalizar a unidade nacional; pela posse de matérias-primas valiosas; pela proximidade a um inimigo imprevisível e desestabilizador do sistema internacional; ou pelo apoio benemérito de uma superpotência (Khanna, 2008, p. x-xxvi).

Estamos pois perante a recuperação de uma terminologia (“segundo mundo”) que em tempos caiu em desuso, tendo representado os países do campo socialista. Hoje, e para o autor, simboliza os Estados da Europa de Leste, da Ásia Central, da América Latina, do Médio Oriente e do Sudeste asiático, com as suas assimetrias entre países ricos e pobres, desenvolvidos e em desenvolvimento, pós-modernos (partes integrantes da globalização mas com alguns deles a ficarem fora do functioning core de Thomas Barnett) e pré-modernos, e cosmopolitas ou tribais. Esta caracterização não se refere a um estado temporário entre o “primeiro e o terceiro mundo”, mas a uma condição permanente na qual os vencedores e os derrotados são determinados não por políticas de Estados mas por pessoas colectivas não estaduais e pessoas singulares, com maior ou menor móbil nacionalista neste “segundo mundo”, mas que na realidade representam uma versão mais sofisticada de uma nova incursão imperialista, reflexo em última análise da natureza e das emoções humanas como a confiança, o respeito, a ganância, a vingança e que são transpostas para os Estados e inevitavelmente para os impérios. Como afirmou Alexander Wendt (1999) na sua visão organicista, os “Estados também são pessoas”.

Aqui Khanna tenta conciliar a dialéctica da geopolítica com a da globalização, reflectida nas díades domínio vs integração; conflito vs cooperação; hierarquia vs redes; política vs economia; pessimismo vs optimismo; fatalismo vs progressismo. Na realidade é uma dialéctica entre realismo e liberalismo ou em linguagem Freudiana entre o desejo de domínio ou instinto de morte (thanatos) e o de paz ou instinto do amor (eros).

O livro é como já se disse o resultado de dois anos de viagens do autor por uma série de países que denomina de “segundo mundo” (Ucrânia, Turquia, Azerbeijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Venezuela, Colômbia, Brazil, Líbia, Egipto, Arábia Saudita, Irão, Malásia, Indonésia, e outros) os quais segundo uma estratégia de desenvolvimento autárquico procuram integrar-se constantemente e rentabilizar os benefícios da globalização, não segundo o beneplácito dos EUA mas tirando partido da competição geopolítica entre estes, a UE e a China - que Khanna denomina de novos impérios36 (ainda que os três recusem tal terminologia) - para obterem auxílio em termos de desenvolvimento, comércio e assistência militar37.

EUA, UE e China são estes novos impérios numa competição nos países do “segundo mundo” pela maximização do controlo de recursos energéticos e naturais dos mercados emergentes38. Aqui denota-se a aplicabilidade de uma teoria dos vasos comunicantes, ao abrigo da qual o futuro das três grandes potências (imperiais) será determinado pela forma como irão gerir o “segundo mundo”, estando o futuro deste dependente também desta gestão. Estes adoptarão preferencialmente uma estratégia de bandwagoning face a estas potências, alinhando com o império que mais garantias político-diplomáticas formais palpáveis lhes der, contribuindo para uma maior preponderância de um império face aos outros dois.

Khanna (2008, p. 10) afirma que a UE (a nova Roma como a denomina) tem uma visão de expansão geopolítica imperial sob a forma de L (que vai desde a Europa de Leste, passa pelos Balcãs, passa pela Turquia onde inflecte em direcção ao Cáucaso), com o travão à expansão geopolítica a ser materializado pela Rússia a qual o autor se limita a caracterizar como um nivelador do “segundo mundo”, simplificando o argumento com uma referência a Winston Churchill que caracterizou o antigo país dos czares como “uma adivinha, embrulhada num mistério, dentro de um enigma”.39

Na abordagem à Ásia Central voltam a soprar os ventos do Great Game agora no arco de instabilidade popularmente denominado de Trashcanistan, onde Estados da UE, turcos, sauditas, indianos, chineses, e norte-americanos, e no plano das organizações de cooperação de segurança e defesa como a Organização de Cooperação de Xangai (OCX) e a NATO como aliança de defesa se começam vigiar a mutuamente, procurando demarcar linhas de influência no terreno. Aqui a competição entre os três impérios é acérrima, com a preferência dos líderes políticos da Ásia Central a recair sobre os modelos de governação de “autoritarismo paternalista” oriundos do Sudeste asiático, mas que na realidade, e parafraseando Mancur Olson não passam na sua maioria de “bandidos estacionários” que rentabilizam o furto e delapidam o património estatal enquanto conseguem fomentar um ilusório crescimento económico (Khanna, 2008, p. 76).

Khanna não tem dúvidas, a China está a levar vantagem na construção de uma nova Rota da Seda, através da rentabilização do melhor que as estratégias britânicas e russas tinham há cerca de um século atrás, preservando e cultivando relações com Estados-tampão e aliados (britânicos) mas sem recorrer a estratégias de conquista (russos).

Quanto à América Latina o autor caracteriza o problema desta região como estando ligado não apenas a “uma má latitude mas também uma má atitude”, advogando a criação de uma doutrina neo-Monroeniana sob o epíteto de “Aliança para o Progresso” agora com contornos mais liberais que realistas, sem no entanto entrar em quaisquer detalhes (Khanna, 2008, p. 138 e 167).

No que concerne ao Médio Oriente (que denomina como um Shattered Belt)40 Khanna não consegue escapar a uma referência clássica: as guerras são como um botão de reset geopolítico que recalibra as hierarquias de poder entre os países. O problema é que nesta região, os resets têm sido sistemáticos e os resultados pouco menos que satisfatórios tanto para as potências regionais como para a superpotência. Se o end state da geopolítica é atingido quando as fronteiras, as populações, os recursos e os interesses atingem um estado de equilíbrio homeostático, então garantidamente esta é uma região onde tal dificilmente poderá vir a ser conseguido, muito por causa de potências como os Estados Unidos, continuarem a não seguir os sábios e prescientes conselhos do oficial do Exército inglês T.E. Lawrence (popularmente conhecido como “Lawrence das Arábias”) o qual logrou de uma forma dissimulada, através do seu low profile, sem formular críticas ou discordâncias mas mantendo uma influência discreta mas não menos eficaz (Khanna, 2008, p. 220 e 253).

No penúltimo capítulo dedicado à Ásia, Khanna (2008, p. 258 e 263) segue a linha geral de Mahbubani (a Ásia para os asiáticos) mas declarando ao contrário deste, que a ONU é irrelevante no Leste da Ásia pois não é um garante nem de estabilidade nem de riqueza - as duas grandes prioridades desta região. Reavivando conceitos Spenglerianos de decadência Ocidental e Comtianos da demografia como destino, o autor sublinha a preponderância asiática como o continente com as culturas mais antigas, com a maior população e cada vez mais com uma maior fatia financeira do comércio mundial. Neste ponto não hesita em afirmar (correctamente) que existindo esta separação entre Ocidente e Oriente o processo de modernização jamais fundirá os dois “blocos” num só, visto que aquela é um meio e não um fim de desenvolvimento para ambos.

Tal como na Ásia Central, Pequim está a consolidar paulatinamente uma rede de influência informal (que denomina de “grande esfera chinesa de co-prosperidade”) assente numa diplomacia consultiva que prioriza a identificação de interesses comuns como garante de opções de “preservação da face” secundarizando a resolução de questões mais controversas (modalidade preferida pelos EUA), existindo uma tendência para a rejeição de opções militaristas em benefício de opções que potenciem uma prosperidade comum. Aqui retoma a discussão em torno do que são e quais as virtudes dos “valores asiáticos” que descreve como privilegiando lideranças unificadas e competentes (junzi), consensos, e harmonia social os quais são tão válidos como os “valores ocidentais” de democracia, capitalismo e individualismo. Mais, e na verdade, tais valores parecem ser melhores que os ocidentais (i.e. norte-americanos) pois buscam através da globalização criar uma classe média forte, e não reduzi-la como tem acontecido nos Estados Unidos (Khanna, 2008, p. 268 e p. 328-331).

No último capítulo dedicado ao império norte-americano que é descrito como ingénuo e arrogante num mundo Hobbesiano e Darwiniano e sem uma estratégia adaptada às novas realidades do sistema internacional, Khanna (2008, p. 326-335) cataloga o Departamento de Estado dos EUA como a “maior agência de viagens do mundo”. As suas críticas assumem uma dinâmica crescente, espraiando e dramatizando excessivamente as fraquezas e vulnerabilidades dos Estados Unidos - que necessitam de um Plano Marshall para manterem o seu estatuto hierárquico internacional - a partir de observações algo avulsas e populistas (i.e. hábitos culturais e sociais censuráveis e polarização das assimetrias económico-sociais internas) podendo o leitor mais ingénuo ser levado a acreditar que o país está à beira do colapso - como se os EUA fossem o “sick man mundial”. Onde o autor acerta na mouche é na caracterização e crítica à apatia e insensibilidade política do Congresso e do Senado norte-americano face a um mundo em constante mutação, juntando-se assim à dupla Zakaria e Mahbuni.

Correspondente e dedutivamente na análise à estratégia seguida pelos “três impérios” Khanna (2008, p. 335) não hesita assim em apontar os Estados Unidos e a sua preferência por coligações como aquele que mais irá perder na competição directa com a China e o seu modelo consultivo e o modelo de consenso da UE (pela qual não esconde uma profunda admiração pela estratégia de estabilização e assimilação progressiva de potenciais parceiros tanto na Europa de Leste como no Cáucaso). Em resultado, os Estados Unidos são cada vez menos amados e cada vez mais receados, a UE é cada vez mais amada e cada vez menos receada, e a China é cada vez mais amada e receada.

Parag Khanna (2008, p. 304 e 325) não acredita que os três se envolvam num conflito militar directo entre si, caracterizando-os como frenemies e uma “tríade interdependente”, essencialmente porque irão gerir o sistema de forma a garantirem benefícios mútuos (ou win-win approach como a China gosta de caracterizar a sua política externa e de apoio ao desenvolvimento41) explorando as distintas virtudes de cada uma das estratégias operativas que poderão oscilar entre processos de “sedução e atracção” e no pior dos casos de coerção de alguns destes países (uma estratégia que Khanna não atribui à China, esquecendo-se da questão de Taiwan42). Ou seja existe a noção de que os três irão recorrer a estratégias de congagement (misto de containment e de engagement) na relação trilateral. Aqui, o seu deslumbre pelos conceitos da liderança chinesa de Hu Jintao e Wen Jiabao de “mundo harmonioso” que procuram exportar para a esfera das relações internacionais os referenciais confucionistas de “sociedade harmoniosa”, omite o facto de que tal mundo não estará ao abrigo de conflitos onde o recurso à força será sempre uma possibilidade, como o próprio Confúcio indiciou.

Em resumo esta obra é um tour d’horizon geopolítico que dada a amplitude de países a analisar faz com que o autor passe por estes quase à velocidade da luz, optando por grandes linhas caracterizadoras (e muitas vezes anormalmente generalistas) dos desafios presentes e futuros que se colocam a cada um destes face à dinâmica competitiva de cada um dos impérios. De facto, e tendo em linha de conta a extensíssima lista de agradecimentos a académicos, políticos, e cidadãos de cada um dos países visitados, poderíamos justificadamente esperar algo mais do que descrições político-económicas pouco mais que simplistas, que se assemelham na maioria dos casos “a fotografias tiradas com uma máquina digital que não ultrapassa os 2 Mp de definição”. Por exemplo com a “Nova Roma” (UE) são dispendidas seis páginas, com a Rússia dez e posteriormente mais nove páginas, com a Ucrânia (a placa giratória entre a Mitteleuropa e a Osteuropa) outras nove, com a Turquia (cuja a adesão à UE permitirá prolongar a esfera de influência para além dos Balcãs, como um trampolim geopolítico para o Cáucaso e o Mar Negro, que não hesita em catalogar como um “lago europeu”) mais dez páginas, e assim por diante no que se refere aos restantes países e impérios (Khanna, 2008, p. 45).

Quando se termina a leitura desta obra fica-se com a noção de que o autor procurou “calçar uns sapatos grandes de mais (os de Toynbee) para os seus pés”. Não surpreendentemente, tornam-se recorrentes as referências ao historiador, o que para quem leu a obra original leva à conclusão que as diferenças face ao observado por Khanna não são substanciais, pois pouco mais valor acrescentado trouxeram as observações geopolíticas deste. No entanto, o argumento principal do autor tem a virtude de transmitir uma weltanschaung (cosmo visão) de fácil compreensão, mas de difícil sustentação quando entramos na análise mais detalhada de algumas questões derivadas como os prognósticos de ascensão e/ou queda dos três impérios e o papel dos niveladores (Japão, Rússia, Brasil, Índia), sendo mesmo assim um bom complemento às obras publicadas por Zakaria e Mahbubani e analisadas anteriormente.

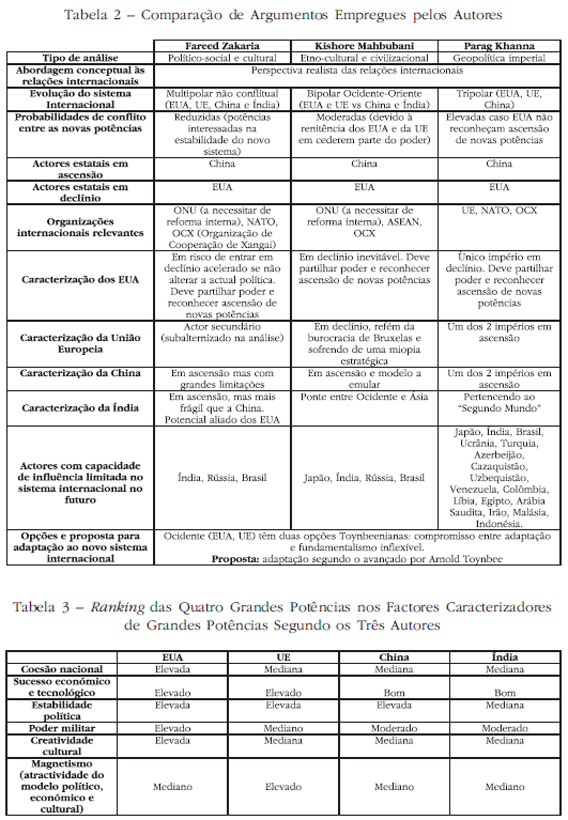

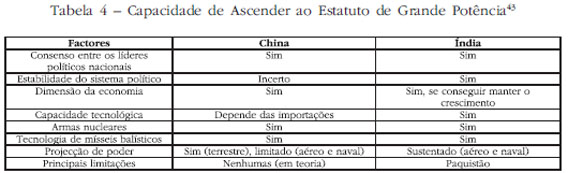

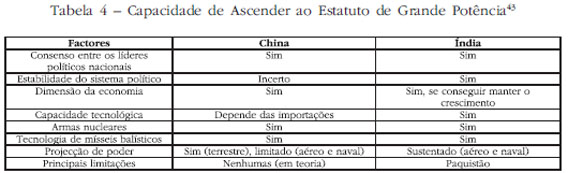

A tabela 2 permite estabelecer um resumo sintético da principal argumentação avançada pelos três autores segundo treze critérios elencados, enquanto na tabela 3 apresentamos o ranking das quatro Grandes Potências, tendo em consideração os 13 critérios. A tabela 4 isola a capacidade de a China e a Índia poderem ascender ao estatuto de grande potência.

6. Transição de Poder Sim… Mas Com Sobressaltos

Actualmente parece ser dado como um facto consumado a transição na distribuição de poder no sistema internacional. No entanto existem uma série de riscos que podem prevenir qualquer um dos países referenciados como vindo a ser grandes potências globais nos próximos vinte anos (nomeadamente a China, a Índia e a Rússia), de ascenderem a esta classe restrita, os quais incluem mas não se limitam a questões de natureza ambiental resultantes das alterações climáticas, restrições no acesso a recursos naturais, problemas político-sociais internos, estabilidade do sistema financeiro internacional, e desafios demográficos44.

Antes de avançarmos para uma análise prospectiva sobre esta potencial transição de poder, julga-se pertinente efectuar um enquadramento conceptual do actual sistema ao abrigo da teoria realista e da teoria liberal das relações internacionais do actual sistema, no intuito de reforçar o argumento convergente destas duas escolas de que a actual ordem não é particularmente forte e estável, pelo que existe uma forte probabilidade de mudança a médio prazo de acordo com três cenários:

(1) uma muito pouco provável bipolaridade conflitual (China e Estados Unidos);

(2) uma pouco provável multipolaridade conflitual; e

(3) uma provável multipolaridade não-conflitual.

É um dado quase adquirido entre realistas que a actual configuração do sistema internacional ainda é unipolar - ainda que persista um debate algo pedante quanto à dimensão deste poder (hegemónico ou não)45 - estando no entanto em rápida transição para o multipolar.

Se uma potência hegemónica é dominante e capaz de moldar a ordem mundial e o comportamento de outros Estados de acordo com os seus interesses, então teremos que concordar com Wilkinson (1999, p. 143) que afirma que “se a hegemonia é entendida como uma configuração unipolar da capacidade político-militar com uma estrutura de influência que é complementada pela capacidade, a unipolaridade sem hegemonia é uma configuração onde a capacidade de preponderância de um único Estado não é complementada por uma influência predominante”.

Assim sendo, os Estados Unidos não são uma potência unipolar hegemónica pois não conseguem exercer de uma forma eficaz a sua influência de modo a fazer com que as outras potências ajam de acordo com os objectivos nacionais de Washington46. Concomitantemente, a Casa Branca poderá sentir-se menos incomodada pela crescente possibilidade de ascensão de novas potências no sistema internacional. Como os sistemas unipolares, de acordo com Kenneth Waltz (2002) (o pai do neo-realismo), são os menos estáveis pois a superpotência cederá à tentação de agir sem grande moderação, sendo que mesmo que o não faça, tal não impedirá Estados mais fracos de procurarem alianças capazes de procederem a uma redistribuição do poder no sistema tornando-o mais favorável aos seus objectivos (balance of power)47.

Como declarou Vladimir Putin, a 10 de Fevereiro de 2007, aquando da 43ª Conferência de Munique sobre Política de Segurança, num discurso que conseguiu integrar e articular engenhosamente a insatisfação europeia com a política externa de George W. Bush e a estrutura do sistema internacional: “O que é um mundo unipolar? Afinal é aquele com um único centro de autoridade, de força, e de tomada de decisão... um senhor, um soberano. Isto certamente nada tem de democrático” (Putin, 2007).48 A vontade de mudança é implícita e tal está a ser efectuado de uma forma telúrica denominada de soft balancing, o qual se baseia no emprego de instrumentos estatais e institucionais internacionais de soft power para contrabalançar a preponderância dos EUA sem correr o risco de desestabilizar o sistema através do recurso ao hard balancing da teoria clássica de balance of power.49

Quanto aos liberais (que ao contrário dos realistas não vêm o sistema internacional sob uma lente de poder e prossecução e maximização do interesse nacional dos Estados) o seu foco analítico centra-se nas normas e códigos de conduta - formais ou não-formais - das relações entre Estados e onde os institucionalistas (liberais) elencam razões de racionalidade para explicarem a cooperação entre os actores estatais sob um “guarda-chuva” normativo fornecido pelas organizações internacionais.

No entanto existe a percepção de que não obstante a enorme vaga de institucionalização internacional ocorrida após a Segunda Guerra Mundial que contribuiu para catalizar uma interdependência complexa entre Estados reforçada pela globalização, as actuais organizações internacionais apresentam défices operativos face aos objectivos que se propõem atingir com uma prevalecente crise de legitimidade e notório défice democrático nos processos de tomada de decisão.

Ora esta sintomatologia de debilidade na governação do sistema internacional - tanto em regimes institucionalizados como não-institucionalizados - torna evidente que o actual status quo está carente de, e deseja mudança, tanto na forma, como tem sido elaborada a distribuição de poder, como governada e gerida (transnacionalmente) a economia política internacional.

Se realistas e liberais estão de acordo quanto à inevitabilidade de uma mudança no plano sistémico das relações internacionais, quais têm sido então os cenários avançados?

Desde o início da década de noventa do século vinte foram apontadas pelo menos seis alternativas prospectivas quanto ao futuro: o “fim da história” de Francis Fukuyama (1992) que antecipava conflitos entre países democráticos e uma minoria de regimes não-democráticos50; a visão de segurança de John Mearsheimer (2001) baseada na potenciação de conflitos devido a questões associadas à proliferação nuclear (ajustada mais tarde de forma a inserir o terrorismo global); o “conflito de civilizações” de Samuel Huntington (1996); a visão de Paul Kennedy (1988) e Robert Kaplan (1994) de conflitos entre os beneficiários (Hegel’s and Fukuyama’s Last Man - próspero, saudável, bem alimentado e info-tecnologicamente consciente) e os marginalizados do sistema económico mundial (Hobbes’s First Man - condenado à pobreza, a doenças, à violência e com uma pequena esperança de vida); a visão de Michael Klare (2001, 2008) dos conflitos baseados na acumulação e controlo de recursos naturais; e a prospectiva de Thomas Friedman (2000, 2006) e de Thomas Barnett (2004)51 de uma dinâmica conflitual nas linhas de fronteira entre as zonas integradas (functioning core) e não integradas (non integrating gap ou o “buraco de ozono”) no processo de “globalização”.

Com excepção da obra de Huntington, a vertente cultural/civilizacional tem sido largamente marginalizada pelos restantes autores que preferem uma abordagem político-económica mais homogenizadora e “menos polémica”. Sem dúvida que se julga possível e desejável que a actual zeitgeist deva abarcar e reconhecer um “lugar ao sol” no sistema internacional tanto da Índia como da China, mas parece que o problema se centra mais em torno do mundo islâmico, muito por causa das suas acentuadas linhas político-religiosas divisórias internas.

O “momento unipolar” de Charles Krauthammer (desde o colapso da União Soviética em finais de 1991 até Setembro de 2001, com o apogeu a ser atingido em 1999 aquando da campanha militar dos EUA devido ao conflito no Kosovo, que provou a debilidade da abordagem menos belicista da União Europeia52) está a dar lugar a um sistema multipolar, não centrado no Ocidente como até agora, mas extensivo à Ásia e com características diversas daquele que enformou a ordem mundial antes e durante as duas Guerras Mundiais, sendo para alguns tendencialmente mais avesso ao conflito entre os seus principais actores sistémicos (estatais), por razões que se prendem com a preponderância crescente das organizações internacionais e de uma maior interdependência económica53.

Na verdade, e numa visão mais radical, tal será a diversidade de pólos de poder que Richard Haass (2008) num recente artigo publicado na revista Foreign Affairs caracteriza a nova era como uma de “não-polaridade”. Segundo esta argumentação, e ao contrário da multipolaridade - que engloba vários e distintos pólos ou concentrações de poder - um sistema internacional não-polar caracteriza-se por numerosos centros com poder relevante. O poder será mais difuso e menos concentrado nos Estados-Nação em benefício de actores não estatais. Segundo esta formulação conceptual, deduz-se que o sistema será não-polar porque muitos destes actores terão uma influência crescente mas que não corresponde automaticamente a uma escala de poder real e tradicional aferido até agora de acordo com os modelos dos Estados-nação segundo duas vertentes, hard e soft power.