“A guerra é como o amor, encontra sempre um caminho”

Bertolt Brecht, Mãe Coragem

1. Introdução

Estudiosos de relações internacionais existem que acreditam que o realismo1 é obsoleto porque as condições sistémicas que levaram à sua formulação e aplicação foram substancialmente alteradas nos últimos anos do século vinte2. No entanto estas alterações verificaram-se no interior do enquadramento conceptual do modelo realista clássico e dos seus apêndices evolutivos (realismo estrutural3, neo-realismo4, realismo ofensivo5 e realismo defensivo6), ou seja as modificações substanciais nos meios de transporte e nas comunicações, e na forma de condução da guerra, obrigou a uma reformulação na relação de interacção dos Estados e de outros actores da cena internacional7. Mesmo assim, este “ajustamento intra-estrutural” ocorreu ao nível das unidades do sistema não afectando a dinâmica vital do modelo realista em termos latos8.

O fim da Guerra Fria potenciou uma fase de novo zelo messiânico sobre as virtudes das democracias, e de redescoberta do comportamento pacífico dos Estados com democracias liberais, culminando na noção excessivamente optimista - e algo ingénua - de que a guerra é impossível entre Estados industrial e tecnologicamente avançados9. Para os liberais proponentes da tese da paz democrática, parecia que a disseminação da democracia poderia por si só negar os efeitos da anarquia do sistema internacional, como se a democracia pudesse originar a paz em prejuízo de outras condições essas sim potenciadoras da criação da democracia e da paz10.

Na verdade um sentimento anti-belicoso11 que atravessou vertical e horizontalmente as sociedades ocidentais na última década do século vinte pareceu ter-se, ainda que brevemente, instalado, fruto da concatenação de factores como: o declínio do comunismo ortodoxo, uma ideologia intrinsecamente belicosa, e a disseminação da democracia, uma forma de governo teoricamente mais pacifista; a expansão do comércio, tornando a guerra entre Estados que sejam parceiros económicos, senão totalmente irracional, pelo menos crescentemente onerosa; a redução na dimensão das famílias ocidentais, o que fez com que cada filho se tornasse mais valioso e indispensável12; o impacto psicologicamente magnificador da televisão no que à perda de vidas humanas concerne, tornando as democracias mais receosas quanto a baixas resultantes das suas intervenções militares; e talvez a dissipação da fé religiosa e com ela o colapso na confiança da existência de um mundo para além da vida, colocando uma ênfase na necessidade em homem se manter vivo o mais tempo possível neste mundo aproveitando-o da melhor forma (“cultura pós-moderna” do individualismo e do cosmopolitanismo). Concomitantemente o emprego da força militar, no sentido puramente bélico do termo, tornou-se mais condicionado.

Concorrentemente, para “construtivistas ou institucionalistas” a noção Kantiana de uma paz mundial assente no predomínio das democracias13 parecia uma vez mais como algo de perfeitamente tangível, fruto do triunfo dos mecanismos económicos14 e de segurança multilateral entre regimes democráticos, perante a bete noire soviética, esquecendo a realidade de que o maior ou menor poder das instituições depende das intenções com que os Estados mais fortes que as constituem operacionalizam em seu proveito as Leis e normas das mesmas15.

Mas na verdade, a estrutura da política internacional não foi nem é afectada significativamente por modificações de carácter interno nos Estados, por mais disseminadas que estas estejam. Na ausência de um “regulador externo” ao sistema, um Estado - mesmo que democrático - não pode afiançar-se de que o amigo de hoje não poderá ser o adversário de amanhã, a necessidade de ter em permanência um adversário, revela-se como um suporte moral e psicológico destinado a não definhar as defesas do Estado16. Por outras palavras, quando a democracia assume uma primazia internacional, o espírito intervencionista parece florescer, sendo este efeito potenciado quando um Estado democrático se torna dominante, como é actualmente o caso dos Estados Unidos17. “Combater pela paz” parece ter-se tornado o lema da administração Bush, em reconhecimento da natureza anárquica do sistema internacional, catapultado para uma nova dimensão após os atentados de 11 de Setembro de 200118. Em retrospectiva, os Estados Unidos à semelhança das grandes potências do passado, parecem ter caído numa das tentações do mundo unipolar, a sobre-extensão19.

Ao contemplarem a história dos Estados Unidos e ao medirem as suas capacidades, outros países poderão desejar alcançar formas de contrabalançar as “intenções benignas” norte americanas. O poder concentrado convida à desconfiança porque é facilmente mal empregue. Compreender porque alguns Estados querem mitigar o domínio norte americano é fácil, mas com um diferencial de poder tão acentuado, pode-se questionar que país ou grupo de países terão a capacidade material e política de provocar o ocaso do “momento unipolar”?20

O presente estudo visa transmitir um macro e micro enquadramento verticalmente conceptual sobre os desafios resultantes de ajustamentos estruturais no sistema de relações internacionais e o seu impacto ao nível da estratégia. Partindo de uma base realista de análise deste sistema procuramos desfiar as potencialidades do realismo ofensivo como modelo capaz de explicar os desafios de segurança do século vinte e um, executando uma breve incursão nos factores causadores da guerra. Ainda que não sendo apóstolos da guerra, alertamos para os crescentes perigos de ocorrência da mesma e analisamos a teoria ofensiva/defensiva não como um instrumento catalizador da guerra mas como um factor preventivo da mesma, sem que tal signifique a abdicação por parte dos Estados, do fortalecimento - entenda-se modernização - dos seus aparelhos militares por forma a poderem fazer face aos novos desafios políticos-militares resultantes das novas ameaças à estabilidade do sistema internacional. Ou seja, objectivamente, defendemos a indispensabilidade do treino da guerra para preservar a paz, numa inversão apodíctica do dictum “em tempo de paz prepara a guerra”.

As transformações intra-sistémicas registadas nas duas últimas décadas particularmente ao nível dos transportes, comunicações e da condução da guerra, obrigam a repensar a noção de estratégia, se é que a sua tradicional definição continua a fazer sentido actualmente. Neste âmbito analisaremos não só as concepções clássicas mas avançaremos para um reequacionamento e validação operativa da noção de estratégia, advogando a necessidade de um reajustamento na forma como se pensa actualmente esta “ciência e arte” que atravessa longitudinalmente os mais diversos sectores da sociedade (político, económico e militar) o que acaba por a desvirtuar, fruto de um excessivo e erróneo emprego terminológico. A noção de estratégia é como que uma cadeia de relações entre meios e fins que atravessam diversos níveis de análise, desde a manobra táctica de unidades militares até às grandes campanhas, passando pelas guerras, grandes estratégias, e políticas externas dos Estados, fica o leitor desde já avisado de que este estudo tentará seguir uma metodologia analítica descendente (da política para a táctica) ainda que por vezes se movimente tanto para baixo como para cima nesta escala conceptual, fruto da crescente sobreposição e interdependência das mesmas.

2. Realismo Ofensivo: Uma Teoria para o Século Vinte e Um? 21

A política mundial é uma política de poder e a última forma de poder neste domínio é o poder militar. As grandes potências procuram maximizar o seu poder relativo, fruto de um animus dominandi, ou seja da necessidade indissociável da natureza humana em dominar os outros22. Se a luta pelo poder não tem limites como afirma Mearsheimer23, e o que motiva verdadeiramente o ser humano é a sua constante busca pela segurança causada por um sistema de relações internacionais estruturalmente anárquico, quando os Estados detêm a possibilidade de se prejudicarem mutuamente fruto de capacidades mais ou menos similares, a tendência é que cada um dos Estados passe a tentar acumular a maior parte de poder possível, por forma a precaverem-se perante um eventual ataque24.

Se para os realistas defensivos25 a sobrevivência de um Estado é possível mantendo um poder menos que hegemónico (entenda-se deter segurança suficiente para sobreviver no sistema internacional), para os realistas ofensivos26 a noção de hegemonia - global27 e potencial - é fulcral e permite explicar o actual panorama internacional. Assim a hegemonia só pode ser alcançada num plano meramente regional, induzindo que a potência hegemónica é a única grande potência neste sistema28. Mesmo quando os Estados atingem um patamar de hegemonia sistémica, mostram-se insatisfeitos, tentando impedir a ascensão no seio do sistema de potenciais competidores estratégicos, nem que para tal se socorram de mecanismos de equilíbrio de poder regional visando o controlo das sua eventual escalada a um patamar superior de poder.

Assim sendo, o conceito de segurança materializa-se como a pedra de toque deste corpo teórico. Podemos definir, ainda que genericamente, segurança como a probabilidade de um conjunto de interesses fulcrais de um Estado não serem desafiados ou violados durante uma determinada janela de tempo. À luz deste racional, quanto maior for a “quantidade” de segurança adquirida por intermédio de sucessivos incrementos de poder, maior será a probabilidade de se preservar a segurança de um Estado.

Ora esta constante busca pela acumulação de poder e segurança provoca aquilo a que se designou chamar por “dilema de segurança”29. Por outras palavras, um Estado ao procurar maximizar a sua segurança impedindo eventuais ataques de outros, tende a reflectir nestes um sentimento de insegurança e desconfiança quanto às reais intenções desta acumulação de poder, obrigando-os a prepararem-se para o pior (subentenda-se a guerra). Entramos assim num círculo vicioso de obtenção, consolidação e preservação do poder como forma de desincentivar potenciais intenções belicistas. Este “jogo de espelhos” lança os Estados para um campo onde o poder e as intenções dos mesmos, se não devidamente refinadas e analisadas, aumentam o risco de uma efectiva confrontação30.

Deduz-se pois que este é um sistema em permanente competição, sem lugar para actores defensores da preservação de um eventual status quo, pejado de Estados revisionistas, que só se tornam advogados do equilíbrio de poder quando logram alcançar um patamar de hegemonia regional. É claro que esta competição poderá ser mais ou menos mitigada - mas não impedida - por estruturas de segurança regional existentes, no entanto, e mesmo assim, tais estruturas não asseguram que a competição não ocorra a níveis tectónicos e que a busca pela acumulação de poder não seja conduzida de modo paulatino31.

Sabendo-se que tradicionalmente os sistemas multipolares são mais vulneráveis ao conflito e que a bipolaridade é mais estável32, o actual panorama de unipolaridade33 ou de eventual evolução para “multipolaridade restritiva e estruturalmente diferenciada”34 induz a necessidade dos Estados, quer estejam por agora, do lado da potência hegemónica ou em oposição - ainda que indirecta - à mesma, de procurarem maximizar a respectiva segurança, uns para preservarem o status quo (visto estarem em situação de vantagem relativa) outros para se defenderem das eventuais e prováveis incursões da potência hegemónica.

Mas a actual doutrina de segurança nacional norte americana não é uma apologia do status quo, ainda que as motivações de Washington não sejam individualistas, a combinação do poder, do medo, e da possibilidade de explorar oportunidades que surjam, impele a Casa Branca a procurar modelar a política mundial e as sociedades de alguns dos seus membros.

No entanto, esta é uma observação que não deixa de ter algumas nuances paradoxais. Primeiro, a preservação desta “pseudo-estabilidade macro-sistémica” passa pela permanência em áreas geograficamente sensíveis de forças militares da potência hegemónica ou do “pacificador americano” (especialmente no Nordeste asiático, Ásia Central, e Golfo Pérsico) a despeito de estas serem muitas vezes catalogadas como instrumentos de políticas expansionistas por parte das potências regionais (caso respectivamente da China, da Rússia, e do Irão)35.

Por outro lado, a doutrina Bush que surge como um produto de factores idiossincráticos e estruturais, fruto da justaposição de uma reacção normal a uma situação anormal e de uma política neo-conservadora unilateralista36 que procurou maximizar a sua essência operativa no pós 11 de Setembro de 2001 e que conheceu a s suas limitações após a vitória na mais recente Guerra do Iraque, não deixa de lançar fortes suspeitas quanto às suas reais intenções entre essas mesmas potências regionais. Como George W. Bush realçou no preâmbulo da proposta de aprovação da Estratégia de Segurança Nacional, “Neste novo mundo em que entrámos, o único caminho para a paz e a segurança é o caminho da acção”37.

3. As Causas da Guerra e a Propensão Bélica

A guerra é sempre provável e em última análise inevitável. As suas causas imediatas reportam-se aos conflitos entre as políticas dos Estados, mas a sua causa fundamental deriva da natureza humana onde residem as fontes de todo o conflito humano38. Para abolirmos a guerra temos de remover a sua causa, que reside na imperfeição da natureza humana. Se as causas da guerra resultam da natureza humana, então a completa abolição da guerra é impossível39.

A primeira definição estandardizada e geralmente aceite sobre a guerra, pode reportar-se a Cícero, a qual persistiu até ao século dezanove. Para ele existiam duas formas de resolver (decertandi) um assunto - pela força (vim) ou pela razão (disceptationem). A primeira é uma prerrogativa dos animais40, a segunda dos homens, pelo que só se deveria recorrer à guerra quando a segunda forma fosse esgotada. O mesmo conclui - buscando elementos de Platão e de Aristóteles - que a única justificação para a guerra é que a paz e a justiça possam prevalecer posteriormente41.

Nos primórdios do século dezasseis, desenvolve-se uma diatribe entre dois grandes pensadores: enquanto Thomas More acentua a natureza de bestialidade da guerra para ridicularizar os governos europeus seus contemporâneos por não praticarem as artes da paz42, Maquiavel avisava por sua vez que os príncipes que pensavam mais em paz do que em guerra, acabavam por perder os seus Estados43. Maquiavel advogava a prossecução da guerra não só como necessária como sendo um nobre objectivo da política, avançando com uma instrumentalização da mesma, onde a violência da guerra como fenómeno inclusivo, pouco ou nada o preocupavam. A sua atenção estava focalizada na unidade política de nome Estado, que não se podia compadecer com a hipocrisia dos pios e as ilusões dos idealistas, caso quisesse sobreviver no seio das relações competitivas com outras unidades políticas.

No século dezoito, o filósofo holandês Bynkershoek avança com uma nova conceptualização da guerra como sendo uma competição entre entidades independentes conduzida pela força ou pela fraude com o intuito de salvaguardar os seus direitos. A sua obra intitulada Quoestionum Juris Publici Libri Duo, rompe com a herança de Cícero e até certo ponto com o cinismo de Maquiavel, ao abordar a guerra sob um prisma positivista e realista - uma competição conduzida pela força ou pela “fraude” para assegurar os direitos de uma das partes. Mais polémica é a sua justificação quase que instrumental de uma guerra de exterminação, ou aquilo que no século vinte vir-se-ía a designar por guerra total, ao afirmar que o emprego da força não necessita de ser “justificável e com base no Direito”, sendo que qualquer tipo de força é aceitável em guerra face ao inimigo.

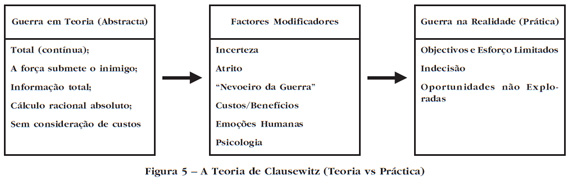

Em 1827, Clausewitz, também conhecido como o profeta da “guerra total” (niederwerfungsstrategie), define idealmente, e de modo subjectivo, a guerra como um acto de força destinado a compelir o inimigo a agir de acordo com a nossa vontade. Clausewitz em vez de ver a relação entre a guerra e o combate como um todo, numa idealização platónica da guerra, procura construir uma dialéctica idiossincrática - alguns dizem que metafísica - que contrasta um mundo ideal e abstracto de violência absoluta com um mundo concreto das guerras históricas. Para ele as guerras possuem um carácter descontínuo, fruto da impossibilidade em se atingir um estado de absoluta violência resultante de factores como a sorte, e o atrito, entre outros. Como não se atinge a violência absoluta numa guerra real, então as guerras só podem ser a continuação da política por outros meios, noção hoje comummente aceite.

Ao longo dos tempos muitos observadores referiram os motivos básicos para o desencadear de guerras: Deus, ouro, e glória, ou medo, honra, e interesse44. Ao reconhecermos o carácter algo subjectivo dos motivos em cima referidos, a tarefa de tentar racionalizar o emprego da força torna-se particularmente perniciosa, sendo nas palavras de Lidell Hart, “um círculo vicioso, ou melhor uma espiral, a menos que a sua aplicação seja devida e cuidadosamente controlada pelo raciocínio. Não obstante, a guerra, que começa com a negação da razão, termina por reivindicá-la em todas as suas fases”45. Concomitantemente é exactamente este racionalismo, ou o cálculo dos prós e dos contras que leva os Estados a contemplarem e a explorarem políticas expansionistas, por forma a garantirem à partida aquilo que julgam não possuir em quantidade e em diversidade suficiente: a segurança.

Como afirma Stephen van Evera “A guerra é mais provável quando a conquista é fácil”46. Existem quatro hipóteses que apontam para uma maior probabilidade de ocorrência da guerra:

(1) quando os Estados embarcam num excesso de optimismo quanto ao desfecho de uma guerra;

(2) quando a vantagem está do lado que se mobiliza ou ataca em primeiro lugar;

(3) quando o poder relativo dos Estados oscila drasticamente, ou seja quando as janelas de oportunidade para um ataque são maiores; e

(4) quando os recursos são cumulativos, ou seja quando o controlo de recursos por parte de um Estado permite-lhe proteger e adquirir outros recursos47.

Ainda que sujeitas a forte contra-argumentação48, estas hipóteses fazem realçar dez pressupostos analíticos que enformam o predomínio da concepção ofensiva. São eles:

(1) é mais fácil a conquista de impérios por intermédio de expansionismo oportunista;

(2) a auto-defesa é mais difícil, ou seja os Estados sentem-se mais inseguros;

(3) esta maior insegurança potencia uma resposta mais violenta ao expansionismo por parte da potência dominante;

(4) as vantagens dos ataques preventivos são maiores elevando os riscos de um conflito;

(5) as janelas de oportunidade e de vulnerabilidade são maiores;

(6) os Estados adoptam com maior frequência tácticas diplomáticas de factos consumados, o que potencia o conflito;

(7) os Estados negoceiam menos frequente e cooperativamente;

(8) os Estados passam a envolver a sua política de segurança e defesa num véu de secretismo, aumentando o risco de erros de cálculo;

(9) as corridas ao armamento são mais frequentes e difíceis de travar, gerando um falso optimismo resultante da maximização do potencial bélico; e

(10) o predomínio da ofensiva transpõe-se para as políticas dos Estados que tendem a ser mais expansionistas49.

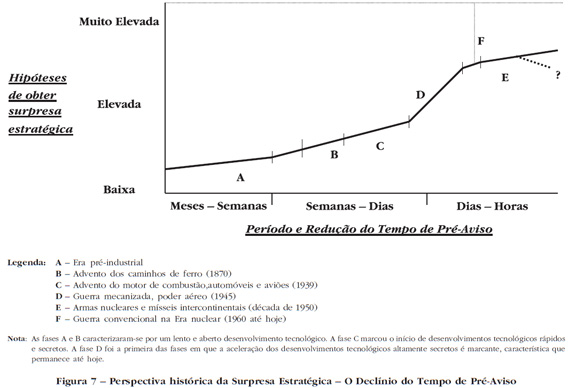

Ora esta parametrização, sublinha o encaixe conceptual da teoria ofensiva/defensiva (ou do dilema de segurança)50 no que às causas e origem da guerra diz respeito51, nomeadamente se e quando um Estado por força do seu poder cumulativo ao nível dos recursos e por inerência da tecnologia que detém - que terá de ser superior à do seu adversário - tende a assumir uma postura mais ofensiva, fruto de uma percepção - errada ou não - de que o ataque preventivo é algo de positivamente remunerador em termos políticos52. Esta teoria permite assim aos realistas que acreditam que as ameaças são mais importantes do que o cru poder material na explicação do comportamento dos Estados, um método sistemático de previsão e análise sobre quando um sistema de balance of power se torna um eventual perigo para a potência dominante. Uma vez mais citando Lidell Hart, “É mais aconselhável correr riscos de guerra com o objectivo de preservar a paz do que correr o risco de se exaurir em guerra a fim de obter a vitória…”53.

Como refere um artigo no Economist, com a designada Revolution in Military Affairs (RMA)54 o mundo entrou num dos estágios iniciais de uma nova fase de planeamento militar onde o carácter ofensivo das operações revela um claro predomínio sobre a vertente defensiva, criando um incentivo “para que se ataque em primeiro lugar”55, isto ao mesmo tempo que a fronteira entre a paz e a guerra se dilui, existindo pelo meio várias tonalidades de transição de difícil percepção56.

Esta “quase virtualização” da guerra fruto do emprego da mais sofisticada tecnologia ao nível da mobilidade, do poder de fogo e da detecção, demonstrada amplamente pelos bombardeamentos cirúrgicos efectuados na Guerra do Golfo, na Guerra da Jugoslávia, na Guerra do Afeganistão e na recente Guerra do Iraque, transmite a ilusão de uma guerra quase que anti-séptica, retirando um incentivo adicional à mobilização típica dos movimentos pacifistas nestas situações e reduzindo a pressão junto dos respectivos governos nacionais, podendo contribuir para um reforço da “tentação ofensiva”.

Tendo em linha de conta o em cima referido, torna-se necessário analisar mais atentamente as características desta “teoria”.

4. Equilíbrio Ofensivo/Defensivo: Virtudes e Vícios

A “teoria” ofensiva/defensiva57 defende que o conflito internacional e a guerra são mais prováveis quando as operações militares de carácter ofensivo têm uma nítida vantagem sobre as de carácter defensivo. De acordo com esta concepção, a maior ou menor facilidade com que se ataca ou defende - equilíbrio ofensivo-defensivo - é determinado primariamente pela prevalência da tecnologia detida por um Estado em determinada janela de tempo58. Quando modificações tecnológicas alteram o equilíbrio em favor da ofensiva, os atacantes tendem a obter vitórias mais rápidas e decisivas59. Esta perspectiva de vitórias rápidas e decisivas contribui para exacerbar o “dilema de segurança” entre os Estados já anteriormente referido, intensificando a corrida ao armamento, incitando a eventuais guerras de expansão, guerras preventivas, ou de preempção. Analogamente quando a inovação tecnológica fortalece a defesa face ao ataque, os Estados tendem a sentirem-se mais seguros e a agirem de forma mais benigna.

Podemos ver então o equilíbrio ofensivo/defensivo como uma “teoria” parcelar de análise das potencialidades militares, ou seja, da capacidade de um Estado em conduzir com sucesso operações militares ofensivas e/ou defensivas. No entanto, uma teoria mais abrangente deverá incluir, como realça Stephen Posen, duas variáveis:

(1) a medição do poder em termos de recursos relativos;

(2) o “desempenho militar”, entendido como a capacidade de um país em empregar eficazmente a tecnologia militar, incluindo a formulação da estratégia militar e a avaliação das forças e estratégias do adversário60.

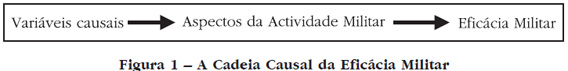

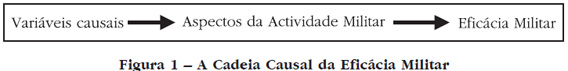

Esta segunda variável de Posen - a bem de uma melhor clarificação do conceito de “desempenho militar” (subentenda-se eficácia) - merece-nos uma pequena incursão explicativa, pois da eficácia militar61 de um Estado depende a maior ou menor preponderância do equilíbrio ofensivo/defensivo no seu relacionamento com outro Estado (seja um adversário potencial ou não).

Os principais estudos de referência publicados sobre eficácia militar no contexto estatal, centram a sua atenção na forma como factores sociais, políticos e culturais moldam a capacidade da entidade Estado em usar recursos materiais, e não só, na criação de poder militar62. A tónica geral assenta na complementaridade, ainda que conceptualmente distinta, entre o estudo da eficácia militar e a análise do poder material.

Umas forças militares pouco poderosas poderão mesmo assim ser altamente eficazes desde que empreguem correctamente os recursos de que dispõem. E umas forças militares poderosas poderão ser ineficazes se desperdiçarem esses mesmos recursos. Assim um aparelho militar pode deter um impressionante arsenal de armamento situando-se num nível elevado nos indíces de medição de poder tradicional, mas se as armas de que dispõe não forem adequadas para as guerras que o Estado possa vir a travar, se estiverem deficientemente integradas na doutrina, e se os soldados não estiverem suficientemente treinados e por isso incapazes de assegurarem a operação e manutenção das armas que utilizam, esse mesmo Estado cotar-se-á num patamar bem inferior ao seu potencial isto ao nível do poder militar que possa empregar eficazmente. Ou seja o seu poder militar será substancialmente inferior àquilo para que aponta o seu índice de categorização material63.

Efectuada que está esta pequena ressalva, torna-se então importante definir a noção de equilíbrio ofensivo/defensivo. Consideramos neste caso a abordagem de Charles Glaser e Chaim Kaufmann, segundo a qual tal equilíbrio é o resultado da razão entre os custos imputados ao atacante na conquista de um território e os custos do defensor na defesa do mesmo, ainda que salvaguardando que esta razão deriva daquilo a que o atacante possa considerar como custos aceitáveis face aos objectivos propostos64. Por outras palavras, o estratega que analisa o equilíbrio ofensivo-defensivo terá que dispor as forças do defensor, manipulando a dimensão das forças do atacante, e perguntando a si mesmo “Exactamente quanta força necessitará o atacante para obter o sucesso?”65. Esta é então uma reminiscência da clássica avaliação de potencial relativo de combate efectuado no chamado “jogo da guerra” pelos oficiais de operações ao mais diversos níveis, à luz do qual e teoricamente, um atacante deverá ter no mínimo uma vantagem de 3 para 1 para lograr vencer.

O nexo causal da “teoria” ofensiva/defensiva assenta pois na relativa facilidade com que se desencadeiam operações ofensivas ao nível estratégico da guerra, não ao nível operacional ou táctico66. Deduz-se que o equilíbrio ofensivo-defensivo deve ser definido em termos de resultados finais da guerra, não em termos de resultados intermédios das batalhas ou das campanhas. Claro que o êxito de uma estratégia ofensiva depende do sucesso operacional e táctico das operações ofensivas, e assim a compreensão da natureza da guerra nestes níveis é essencial para assimilarmos na generalidade a noção do equilíbrio ofensivo/defensivo.

Esta presunção de êxito parte de um pressuposto optimal, ao abrigo do qual se os Estados actuam com eficácia, as doutrinas militares e o emprego das respectivas forças não influem por si no equilíbrio ofensivo-defensivo, uma vez que fruto de um processo descendente de optimização de recursos e de meios - já atrás referidos - por parte desse mesmo Estado, o instrumento militar acaba por ser um reflexo fidedigno dessa optimização.No entanto, uma ressalva a este pressuposto julgamos por bem avançar. Independentemente do maior ou menor grau de optimização dos recursos e dos meios ao dispor de um Estado, existem factores que continuam a potenciar uma assimetria inicialmente potencial mas que se pode transformar em operativa, caso o adversário - como é frequente - detenha por sua vez acesso diferenciado (para mais ou para menos) aos meios necessários à rentabilização das suas capacidades militares, ou seja, e na verdade, os Estados não têm o mesmo acesso à geografia, tecnologia, e formas de organização política, se não possuírem o mesmo tipo de recursos. Esta é uma condicionante a montante do sistema que afecta decisivamente a oscilação do equilíbrio ofensivo-defensivo para um dos lados.

Concomitantemente, o equilíbrio ofensivo-defensivo só pode ser aplicado na análise de díades específicas de Estados, não podendo ser generalizado a todo o sistema internacional, materializando a chamada “restrição regional” que já anteriormente referimos. O equilíbrio ofensivo-defensivo acaba por ser uma dinâmica geograficamente compartimentada67.

A conversão dos recursos disponíveis por parte de um Estado em capacidade militares encontra-se umbilicalmente ligado à rentabilização optimal das inovações tecnológicas geradas a partir do sector privado e/ou do sector estatal. Este binómio operativo ao introduzir inovações passíveis de serem maximizadas pelo aparelho militar não pode no entanto assegurar por si o domínio da ofensiva face à defensiva. De facto, a catalogação de tecnologias de emprego dual (vulgarmente empregues para caracterizar tecnologia passível de aproveitamento militar) tem aqui, e paralelamente, uma aplicação similar. Sendo realisticamente difícil identificar um determinado sistema de armamento como eminentemente defensivo ou ofensivo (tudo depende da forma como este será empregue) pode-se avançar com alguma segurança a afirmação de que os mais recentes emolumentos tecnológicos ao nível do armamento estilhaçaram por completo a desde sempre dúbia noção de armas de propósitos primordialmente defensivos68. Segundo este racional, os modernos sistemas de armas tendem a valorar a ofensiva face à defensiva69.

Ao analisarmos o impacto da tecnologia no equilíbrio ofensivo-defensivo seis áreas deverão ser tidas em consideração: mobilidade, poder de fogo, protecção, logística, comunicações, e detecção.

A mobilidade - particularmente a mobilidade estratégica70 – é condição sine qua non para a obtenção da surpresa do ataque e por inerência da preservação da iniciativa, as novas tecnologias vieram facilitar a capacidade de projecção de forças por parte da potência dominante, potenciando simbioticamente uma maior mobilidade operacional que permite ao atacante concentrar mais rapidamente as suas forças num determinado ponto da frente de combate, explorando os pontos fracos do dispositivo defensivo do adversário, ou mesmo permitindo o seu flanqueamento ou envolvimento vertical71. Ao nível táctico, esta mobilidade repercute-se no menor tempo de exposição ao fogo do defensor a que as forças atacantes estão sujeitas, e inerentemente no menor número de baixas72.

Quanto ao poder de fogo pode-se afirmar que este não beneficia exclusivamente o defensor, ainda que para um atacante lograr obter uma superioridade local necessita de concentrar as suas forças num determinado ponto. Ou seja, a superioridade numérica requer densidade, mas quanto maior for a densidade mais o atacante se torna num alvo remunerador para os fogos defensivos do inimigo. O poder de fogo do defensor pode igualmente obrigar à dispersão das forças atacantes reduzindo a sua mobilidade, bem como aumentar o tempo das operações em virtude da necessidade das forças atacantes em efectuarem fogos de supressão sobre o inimigo para protecção das suas unidades em primeiro escalão. O reverso da medalha é a possibilidade efectiva de o atacante desgastar sistematicamente as defesas adversárias recorrendo a bombardeamentos aéreos massivos, intensos fogos de preparação, que poderão contribuir decisivamente para a desmoralização das forças defensivas73.

O efeito das inovações ao nível da protecção, logística, comunicações, e detecção são mais variados, dependendo da forma como as inovações específicas interagem com o desempenho das forças militares. Neste campo, quanto mais elevado for o nível da tecnologia disponível, maior será a sua polivalência e as possibilidades do seu emprego em termos ofensivos. Por exemplo a introdução operacional do carro de combate no campo de batalha providenciou maior protecção às forças atacantes, incrementando o seu ímpeto ofensivo (caso da Blitzkrieg). As comunicações militares assentes em meios TPF (incluindo os modernos sistemas por cabos de fibras ópticas) favorecem o defensor se comparados com sistemas portáteis TSF ou GPS que beneficiam o atacante. No entanto, a forma como a arquitectura de um Sistema de Comando, Controlo e Comunicações (C3) for elaborada, tendo em vista o encurtamento dos ciclos de tomada de decisão resultantes da obtenção da informação quase em tempo real, conferirá ao atacante uma considerável vantagem, permitindo-lhe manter a iniciativa e dissipar o “nevoeiro da guerra”74.

Radares sediados em terra que detectam a movimentação de aeronaves inimigas, mas não as suas forças terrestres favorecem a defesa, já os modernos sistemas aéreos de vigilância e controlo do tipo AWACS (Airborne Warning and Control System) ou JSTARS (Joint Surveillance Target Attack Radar System), bem como os sistemas espaciais como o satélite Lacrosse equipado com um radar que penetra as nuvens e permite a aquisição de alvos tanto de dia como de noite, favorecem o atacante em virtude de poderem detectar tanto aviões como veículos terrestres75.

Concorrentemente, e num outro plano, sistemas de armas complexos requerem elevados níveis de treino que não podem ser alcançados por exércitos de conscritos: “Armas inteligentes requerem soldados inteligentes”76. Quanto mais cara for a tecnologia de guerra e mais difícil for o seu domínio, maior a vantagem da qualidade sobre a quantidade no campo de batalha. Assim compreende-se que os dias do soldado conscrito tenham chegado ao fim. Ainda que o envio de forças militares para qualquer campo de batalha seja sempre um dilema para qualquer democracia, a tarefa apresenta-se menos espinhosa se tais forças forem constituídas por voluntários. A inserção crescente de máquinas em substituição de humanos em missões de reconhecimento e vigilância (caso dos UAV - Unmanned Aerial Vehicle) bem como de mísseis de cruzeiro de ataque ao solo (LACM - Land Attack Cruise Missile) que permitem o ataque a objectivos profundos sem que se arrisque a vida de pilotos ou a destruição de aviões bem mais caros do que o míssil conferem uma tónica mais ofensiva às operações militares.

Ainda que o atrito não possa eliminado por completo, os objectivos de uma determinada força tenderão a ser consideravelmente maximizados e as incertezas que tornaram a guerra um “parente da sorte” acentuadamente reduzidas. Poderá assim ser possível “fazer mais com menos”, o que num plano macro-político poderá contribuir para minar os actuais sistemas de controlo de armamento, ao mesmo tempo que se processa a uma desacoplagem do ónus político do impacto psicológico das baixas na sociedade civil, por parte do país atacante, fruto de uma utilização mais intensiva de sistemas não tripulados e de plataformas sensoras que transformam o combatente no terreno num mero veículo sensor e transmissor de informações.

No entanto, uma vulnerabilidade é apontada a esta “teoria”. Se a sofisticação da tecnologia militar pode favorecer um atacante também pode beneficiar um defensor, desde que este possua os recursos necessários para a sua aquisição ou logre obtê-la e rentabilizá-la operacionalmente. Assim, a diferenciação que por vezes se tem pretendido efectuar entre tecnologias ofensivas e defensivas, parece embater num dos grandes escolhos à sua correcta interpretação e aplicação: a ausência de critérios consistentes e objectivos na catalogação dessas mesmas tecnologias77.

Apesar desta crítica, a “teoria” ofensiva/defensiva possui alguns bons atributos. Detém um poder explanador bastante abrangente, ao argumentar que:

(1) as variações no equilíbrio ofensivo-defensivo causam oscilações na incidência da guerra, ainda que esta percepção não seja fácil de obter por parte dos políticos;

(2) busca o seu fundamento em muitas das acções dos governos dos Estados (política militar, política externa, e diplomacia de gestão de crises).

Esta “teoria”, ainda que reconhecendo que o domínio absoluto da ofensiva é raro, realça o facto de a percepção ofensiva estar bastante disseminada, questionando o facto pelo qual a força do poder ofensivo tem tanto de apelativo quanto de exagerado. Por outras palavras, o exagero da insegurança e a conduta belicosa a que incita, são as causas primárias para a insegurança nacional e a guerra, configurando uma éxese do realismo estrutural. Sob este prisma, os Estados são tão inseguros quanto aquilo que pensam ser, sendo os seus esforços para escaparem à insegurança imaginária aquilo que os torna na realidade inseguros, materializando uma componente psicológica desta teoria78. Como corolário pode-se afirmar que a ameaça primária à segurança das grandes potências… são elas próprias. A maior ameaça reside na sua auto-tendência para exagerarem os perigos que enfrentam, respondendo com uma beligerância normalmente contraproducente79.

Actualmente a China, a Rússia, a França, e outros Estados nucleares, sabem que os seus territórios se encontram ao abrigo de qualquer ataque por parte do Estado dominante no sistema internacional, colocando-se por isso num segundo plano, criticando a política expansionista dos Estados Unidos no Iraque. Entretanto, Washington continua a não deixar de contemplar modalidades de acção preemptivas, obrigando Estados menos poderosos a redobrarem os seus esforços na prossecução de um patamar de deterrence nuclear por forma a evitar serem atacados80. Quanto mais os Estados Unidos se expandirem política e económicamente mais ameaçarão os interesses dos outros Estados nucleares. Assim é possível que a médio prazo se venha a estabelecer um balance of power, que favorecerá os Estados não nucleares em resultado da materialização de um equilíbrio de deterrence fruto de uma congregação de esforços dos Estados nucleares não dominantes.

5. Interesse Nacional, Guerra e Estratégia no Século XXI: a Geometria Variável da herança de Clausewitz

O militar profissional é conservador ao nível da estratégia, mas liberal e progressista no que concerne à… [introdução, assimilação e operacionalização] de novas armas e novas formulações tácticas81.

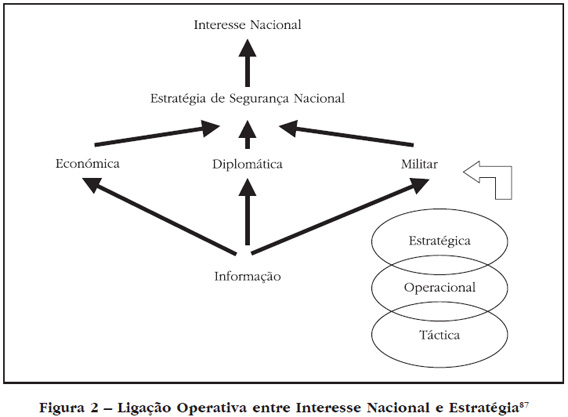

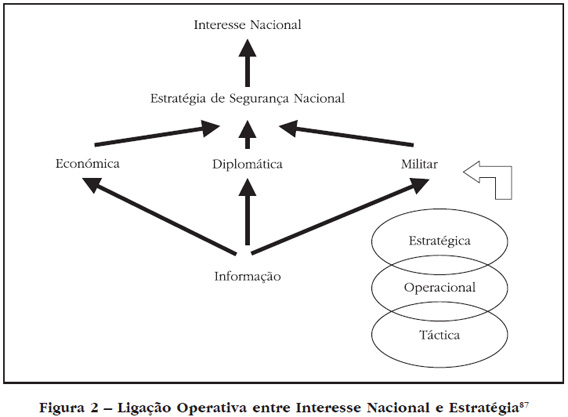

O interesse nacional define-se como aquilo que é bom para a nação como um todo no contexto das relações internacionais. O interesse nacional é o coração da profissão militar e diplomática - como dínamos deste motor - e conduz à formulação da estratégia nacional de um Estado e ao cálculo do poder necessário para apoiar tal estratégia. No entanto é bastante difícil converter o conceito de interesse nacional numa estratégia funcional. Para tal é necessário possuir uma percepção clara e não distorcida do mundo bem como deter uma capacidade em antecipar efeitos de segunda e terceira ordem resultantes das políticas aplicadas.

A noção de interesse nacional busca as suas origens no pessimismo realista de Maquiavel do Século XV82, absorve elementos da dialéctica moralista de Tomás de Aquino83, é refinado pelos inputs bélicos de Clausewitz84, sistematiza-se no conceito europeu da raison d’ etat ou staatsraison e recebe um último ímpeto realista com Hans Morgenthau85.

Na sua essência inclusiva o interesse nacional é algo que deve ficar limitado à nação que o formula. Não obstante, bastas vezes ele é instrumentalizado por tentações idealistas expansionistas que o distorcem, obrigando os Estados a “combaterem pela paz”86. Se correctamente interpretados, a noção de interesse nacional e o pensamento estratégico dela imanente serviriam para colocar fria e realisticamente por parte do estratega a questão ao homem de Estado: “Este esforço a que nos propomos é para o bem do nosso país ou para tentar alcançar objectivos idealistas e abstractos?” (o que nem sempre acontece).

A crescente fluidez do cenário mundial fruto dos processos interactivos da globalização tem conduzido a que os Estados como um dos vários actores da cena internacional choquem entre si e com outros actores, como átomos catalizados por uma reacção termodinâmica exterior ao seu sistema. Ora esta sintomatologia ou “síndrome do constante objectivo em movimento” transforma a noção de interesse nacional em algo que entra no campo da futurologia, uma vez que para avaliarmos eficazmente o resultado de uma definição política de interesse nacional de uma nação numa determinada janela temporal, teríamos de possuir uma máquina do tempo que nos permitisse classificar a opção tomada como a mais correcta. Mesmo assim, e independentemente deste factor de incerteza, o farol do interesse nacional de um Estado deve prefigurar-se como a fonte de onde brotam as estratégias operativas com vista à prossecução do mesmo.

Num nível inferior encontramos a estratégia de segurança nacional (ou grande estratégia para alguns autores)88. Para Lidell Hart, e num contexto puramente bélico, a estratégia superior ou a grande estratégia visa a coordenação e direcção de todos os recursos de uma nação, ou grupo de nações, tendo em vista a conquista do objectivo político da guerra, definido pela política fundamental do governo. Esta deve avaliar e desenvolver os recursos económicos e o potencial humano das nações com a finalidade de apoiar as suas forças armadas.

É neste patamar que se elabora, discorre e materializa aquilo que se vulgarizou chamar de “arte estratégica” e entendida como a “competente formulação, coordenação, e aplicação dos recursos e dos meios necessários à promoção e defesa dos interesses nacionais”89.

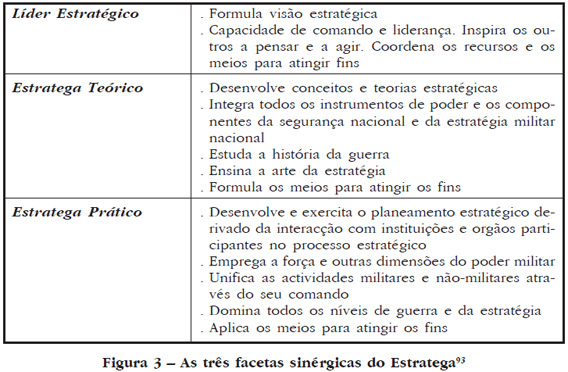

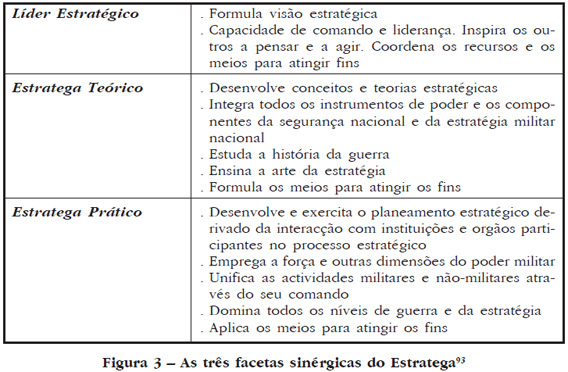

Ora esta noção de “arte estratégica” discorre a partir da complexidade crescente da guerra moderna em resultado não apenas da evolução tecnológica mas também dos desenvolvimentos políticos, tornando-se difícil que um líder logre possuir em simultaneo um elevado nível de capacidade e de conhecimentos políticos e militares. Existem duas explicações para tal facto.

Primeiro, a guerra moderna exige um grau mais elevado de educação e formação profissional, bem como de familiarização com a tecnologia militar cujo o emprego possa ser requerido pelo líder político. Assim cria-se uma tendência universal no seio da instituição militar para a criação de um monopólio de conhecimento militar de forma a minimizar a participação de líderes civis na condução da guerra. Esta é uma tendência que entra em linha de choque com o preconizado por Clausewitz, que sublinha o primado da política na condução da guerra, mas que segue, quase que premonitoriamente, o defendido por Ludendorff.

Segundo, o líder político e o líder militar raramente actuam em consonância porque na Era da guerra moderna, o primeiro deve dirigir os seus esforços para obter uma mobilização política, económica, e popular em prol da guerra. Esta actividade deixa-o com menos tempo e energias para dedicar à supervisão da condução das operações militares.

As exigências da guerra moderna requerem que as duas entidades estejam separadas, não unidas, agindo no entanto sinergeticamente. Assim torna-se importante que o líder militar detenha não apenas um “génio militar” mas também um “génio de gestão organizacional” condensando uma espécie de zeitgeist.

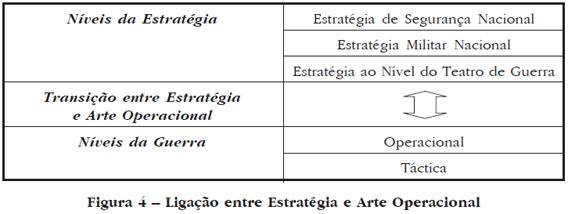

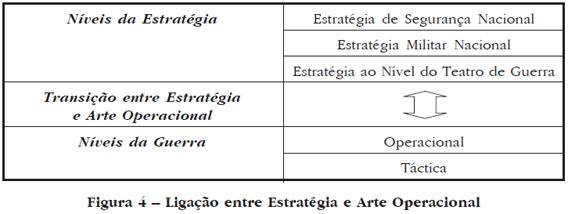

Num patamar inferior, Moltke definiu estratégia como “a adaptação prática dos meios colocados à disposição dos generais para alcançarem os objectivos da guerra”90. Esta definição fixa a responsabilidade do comandante militar perante o governo que serve, responsabilidade essa que consiste na aplicação mais proveitosa da força que lhe é atribuída no teatro de operações que lhe competir, tendo em vista os altos interesses da política91. Hart adicionou-lhe uma componente mais subjectiva ao inserir o conceito de “arte dos generais”92.

Por outras palavras a estratégia é o ingrediente essencial capaz de tornar a guerra politicamente eficaz ou moralmente sustentável94. É o elo entre os meios militares e os objectivos políticos, a forma como os primeiros permitem alcançar os segundos. Sem estratégia não existe um racional que permita justificar o custo em sangue e recursos financeiros da opção pelo emprego da força. Sem estratégia o poder é uma arma sem objectivo definido e a guerra torna-se desprovida de qualquer sentido racional tornando a morte de militares num acto criminoso95. Os políticos e os militares podem debater qual a melhor opção estratégica, mas apenas os pacifistas podem duvidar de que a delineação de uma estratégia é essencial96.

A estratégia é um plano distinto entre a política e as operações, uma ideia que liga mais as duas do que as funde. Ora esta particularidade gera alguma confusão fazendo com que os políticos integrem a estratégia nos seus objectivos (focando a sua atenção naquilo que são os resultados finais desejáveis, assumindo simplesmente que a força fará com que o adversário assim se comporte) enquanto que os militares fazem confluir estratégia com as operações (centrando-se na forma de como se deve destruir os alvos ou o inimigo tacticamente, assumindo que os resultados positivos das operações militares se traduzirão em efeitos positivos ao nível da política)97. Tanto políticos como militares têm entre mãos muito mais do que aquilo que conseguem efectivamente gerir, esforçando-se ambos denodadamente por solucionar os exigentes problemas que enfrentam nas respectivas esferas operativas, sem no entanto se preocuparem com a ligação entre ambas. Assim a estratégia torna-se numa panóplia de slogans ou de pressupostos que se lhes ocorre formular nos poucos momentos que podem disponibilizar entre o emaranhado de obstáculos que têm de ultrapassar nas respectivas áreas de responsabilidade, materializando uma área cinzenta entre a confiança (política) e o nihilismo (militar).

Esta sintomatologia reflecte-se numa crescente separação entre aquilo que os governos decidem fazer e aquilo que as organizações estatais em obediência às suas determinações conseguem efectivamente concretizar98. No entanto, não existe qualquer outra alternativa à estratégia, excepto quando os desafios militares não são substanciais ou quando se abdica da força como instrumento da política. O desenvolvimenbto da estratégia requer a ligação entre os objectivos políticos que se pretendem alcançar e os objectivos militares delineados num plano de campanha. Neste contexto é extremamente importante definir a tipologia dos objectivos políticos: absolutos - alcançados de forma total ou nem sequer atingidos - ou gradativos - conseguidos de forma progressiva, proporcionalmente aos efeitos produzidos. O tipo de estratégia a seguir é igualmente importante: de controlo final - por conquista - ou coerciva - por indução crescente de “pressão” sobre o adversário. Os objectivos que possam ser alcançados parcelarmente ou por coerção tendem por vezes a tentarem os políticos porque estes são mais susceptíveis a um emprego limitado da força; aqueles que são absolutos ou atingidos pela eliminação da capacidade do inimigo são mais preferidos pelos líderes militares, porque não dão azo a tantas ambiguidades sobre os resultados finais e não dependem de eventuais modificações na motivação e determinação do inimigo. No entanto, é difícil eliminar a capacidade do inimigo em resistir sem recorrer a uma guerra total, sendo as guerras actuais essencialmente limitadas.

Assim e em termos estratégicos a acção é sempre preferível à inacção se os líderes políticos pensarem para além dos objectivos que formulam e da lógica que rege a operação dos meios militares em prol desses mesmos objectivos.

No campo das relações entre a estratégia e a táctica é difícil determinar com exactidão onde termina um movimento estratégico e onde começa um táctico, porquanto sendo ambos nitidamente distintos na sua concepção, e na sua execução, o seu limite é frequentemente bastante nebuloso. Só no campo meramente do combate, o impacto das novas tecnologias da informação que conduziram à evolução do papel do soldado de um operador de uma plataforma de armas para se tornar ele próprio numa plataforma sensora é ilustrativo desta quase justaposição99. Paralela e reforçadamente a inserção dessa mesma tecnologia ao nível das armas de precisão assegura uma maior flexibilidade táctica, mas uma menor consolidação estratégica por parte do Comandante militar, pois a maior precisão assegura uma maior filtragem táctica na escolha dos objectivos cuja minúcia por vezes pouco ou nada tem de relação com o nível estratégico da guerra100.

Neste campo da RMA um dos mais recentes emolumentos doutrinários originário dos Estados Unidos e aparentemente aprovado pela liderança política e adoptado - ainda que com algumas reticências pela liderança militar101 – designa-se por Domínio Rápido. O objectivo final à luz deste conceito é o de “destruir ou confundir a vontade de resistir do adversário por forma a que este sinta que não tenha outra alternativa senão a de aceitar os objectivos estratégicos e militares do actor dominante”102.

Apoiando-se na decepção, desinformação e ilusão, o Domínio Rápido requer uma capacidade em antecipar e obstar a todos os movimentos do adversário; em negar ao adversário objectivos de valor crítico; em transmitir a mensagem de que a aceitação incondicional das determinações do “dominador” é o único caminho possível; em controlar a envolvente e condicionando todas as actividades do opositor de modo a afectar a sua vontade, a sua percepção, e a sua compreensão (o que inclui o ataque a nós de comunicações, transportes, produção de alimentação, abastecimento de água, infra-estruturas vitais, etc.).

Este conceito assume assim que tanto no presente como no futuro próximo as forças militares americanas serão as mais capazes a nível mundial. Mesmo que por razões de política interna a capacidade militar dos Estados Unidos diminua, a base industrial-comercial que ostenta garante-lhe a preservação de uma vantagem tecnológica militar que pode e deve explorar em prol da manutenção de um elevado tempo de emprego operacional das suas forças103.

Na ausência de um competidor directo (como o foi a ex-União Soviética) os possíveis adversários com os quais os Estados Unidos se poderão confrontar encontram-se muito abaixo na curva de desenvolvimento tecnológico militar, não tendo qualquer possibilidade de responderem equitativamente, limitando o emprego das forças americanas. Por outras palavras, parece notar-se aqui uma confiança excessiva de que se dissipou o “nevoeiro da guerra”, fruto da fé de que é possível atingir objectivos militares de forma mais rápida, com menores custos e menos baixas (tanto americanas como do adversário, militares e civis) e com menores danos infligidos às infra-estruturas do oponente, mitigando os custos da reconstrução após o fim do conflito104.

Reforçadamente, o recurso ao emprego de meios tecnologicamente sofisticados cuja articulação operacional intensiva visa a conjugação do poder de fogo tridimensional e do movimento, de forma a massificá-los de forma concentrada mas selectiva, não deixa de fazer lembrar a noção de guerra total do pensador alemão, ainda que tal decorra numa área de operações virtualmente controlada o que teoricamente permite mitigar os efeitos colaterais resultantes da aplicação de um princípio como é o da massa. Na verdade apenas se alterou a gramática da guerra não a sua lógica105. Ora a doutrina de Domínio Rápido prefigura uma vontade clara em fazer prevalecer o domínio da ofensiva sobre a defensiva sem deixar de ir buscar influências - ainda que não directamente reconhecidas - a Clausewitz106, o que justifica uma breve abordagem analítica à sua obra.

Poder-se-á admitir que o livro do pensador militar alemão é extenso e casuístico, requerendo uma leitura apurada e repetida, fruto da sua dimensão teórica e abstracta107. Ao concatenar diferentes áreas das ciências sociais (filosofia, epistemologia, história, teoria política, psicologia, sociologia, e estratégia e tácticas militares) o autor conferiu um cunho monumental ao seu estudo. Contrariamente ao que se possa julgar, Da Guerra, é uma obra que analisa a política internacional e a política em geral (ao estudar o uso e aplicação da força entre diferentes unidades políticas), apesar de ser classificada como um texto militar, fruto da sua ênfase na dinâmica da guerra e não nas suas causas, origens, ou consequências.

Paradoxalmente, no seio da comunidade militar, Clausewitz acabaria por não ser um dos autores clássicos mais lidos, em resultado da abordagem por vezes excessivamente empírica que faz ao fenómeno da guerra (algo que certamente desagrada ao espírito fundamentalmente prático do militar profissional) bem como pelo facto de as suas ideias não se prefigurarem como panaceias, mas antes problemas ou questões de importante resolução. Sob este prisma os trabalhos de Jomini, Schlieffen108 e de Lidell Hart - com a sua receita para o sucesso militar assente na estratégia indirecta - os quais tentaram reduzir a guerra a um conjunto de “princípios” capazes de garantirem o sucesso, tornou as obras destes bem mais populares no meio castrense109.

Esta preocupação militar - compreensível - pela necessidade de simplificação de um fenómeno cuja condução optimal é o resultado da confluência de uma plêiade de factores tangíveis e não tangíveis, que compete ao comandante descodificar, não encontrou resposta cabal na obra de Clausewitz, pois para ele muitos são os caminhos que conduzem ao sucesso. A sua abordagem da guerra com base numa “dialéctica dos opostos”110, entre teoria e prática, entre guerra real e absoluta, entre racionalismo e emoções primárias, entre campo moral e campo físico, entre génio do indíviduo e espírito do exército, entre ataque e defesa, entre aniquilação e atrito, entre guerra regular e guerra de guerrilha tem a vantagem de permitir uma comparação das díades e uma clarificação do pensamento do leitor o que é o objectivo fundamental de uma teoria que se pretenda assumir como tal.

Por muitos sejam aqueles que advogam a inadequação dos preceitos empíricos formulados por este pensador militar alemão, a realidade do final do século vinte tem permitido comprovar exactamente o inverso - se exceptuarmos o impacto da tecnologia na condução da guerra111. Neste campo a obra de Clausewitz, mantém o seu relevo ainda que se deva salvaguardar três considerações:

(1) As enormes alterações que se verificaram na envolvente bélica desde o século dezanove;

(2) As novas dimensões que actualmente são consideradas no estudo da guerra e que à altura do autor alemão não eram ou não podiam ser tidas em conta;

(3) Da Guerra deve ser lida em justaposição e análise crítica com obras anteriores e posteriores que se debruçam igualmente sobre a guerra112.

Mutatis mutandis, as evoluções ao nível do poder aéreo e do poder de fogo, e a introdução das armas nucleares conduziram a uma modificação paradigmática na teoria da guerra. Aquilo que era apenas uma possibilidade teórica no pensamento de Clausewitz - a ideia de que a guerra poderia ser decidida por intermédio de um único golpe pleno de violência pura e absoluta - tornou-se numa realidade com o advento das armas nucleares. Como numa situação destas só poderão existir derrotados, a guerra pode-se deixar de considerar como uma actividade lógica da política. Através do desenvolvimento do poder de fogo e da velocidade, as modernas tecnologias bélicas tornaram possível a surpresa estratégica (algo que o autor não vislumbrava como alcançável), o incremento da taxa de modificações sobre a díade ofensiva/defensiva, a melhoria das comunicações e do controlo sobre o campo de batalha, e a revolução ao nível da informação - que fez com que esta componente passasse de mero ruído de fundo e de uma constante e instantânea obsolência para aquilo que talvez mais permite dissipar o nevoeiro da guerra, o atrito e a incerteza. Se no século dezanove o génio militar tinha de efectuar a melhor decisão com base numa quase ausência de informação actualizada sobre o inimigo, o moderno génio militar confronta-se com a imperiosidade de decidir adequadamente sob uma avalanche de informação.

Clausewitz definiu popularmente que a guerra é a continuação da política por outros meios. A sua fonte é pois a política113, o que constituiu a fundação axiomática da sua teoria da guerra. Tendo então uma origem política, a guerra deve ser conduzida com vista aos benefícios do pós-guerra. Um Estado não deve exaurir as suas forças ao ponto de arruinar a sua própria política. Na verdade o seu princípio de “força máxima” ao admitir que o “objecto político, como motivo original para da guerra, deve ser o padrão para a determinação tanto do objectivo da força militar como do valor do esforço a ser feito.

Existe pois uma lógica orgânica - racional se quisermos - na guerra. A articulação de um objectivo político é o ponto de partida, a partir do qual se efectua o controlo dos objectivos operacionais, os quais por sua vez determinam a condução da guerra até ao mais pequeno detalhe operacional. A energia que anima este organismo é uma correcta e apropriada análise oriunda da grande estratégia. Quando esta análise é correcta, o objectivo político da guerra será identificado com relativa facilidade, o que se reflecte na facilidade de identificação dos objectivos operacionais, e que permite aos detalhes operacionais mais ínfimos se encaixarem mais ou menos naturalmente. Por outras palavras, em guerras com combates, uma correcta e apropriada análise feita pela grande estratégia articulada numa declaração de guerra perfeitamente justificada e objectiva, encontra o seu teste empírico definitivo na coerência dos mais pequenos detalhes operacionais114.

Os meios militares empregues para se alcançar os objectivos da guerra foram divididos por Clausewitz e os seus seguidores em dois: Vernichtungsstrategie, “estratégia de aniquilação” - destruição da capacidade do inimigo em se defender devido à destruição das suas forças militares no campo de batalha; e Ermattungsstrategie, o emprego do atrito de forma a desgastar a sua vontade em resistir. O primeiro desarma o adversário, deixando-o literalmente à mercê do vencedor. O segundo persuade-o de que a vitória, senão impossível, só pode ser alcançada a um custo inaceitável para si.

O primeiro desenlace é o ideal para o militar profissional, uma vez entrado em acção, pois o seu objectivo é sempre alcançar a vitória decisiva no campo de batalha. No entanto as vitórias só são decisivas no campo de batalha se a jusante puderem conduzir à paz. Este dualismo do pensamento de Clausewitz, vai buscar a sua origem no pacifismo de Kant (ainda que não existam provas de que tenha lido a obra do filósofo), uma vez que ao acreditar num mundo perfeito (militar) de ideias115, ao mesmo tempo que reconhece a existência de um mundo temporal em que as mesmas podem ser imperfeitamente satisfeitas (veja-se figura 5), Clausewitz expõem-se a uma ambivalência empírica que frustra o seu esforço de consolidação de um corpo teórico que Lidell Hart reivindica para um núcleo elitista (os generais), tornando-o alvo das suas observações algo predatórias e corrosivas, designando-o de “falso profeta” ou de “Mahadi da massa” cujas teorias justificaram o recurso à guerra total em duas Grandes Guerras Mundiais116. Por sua vez, J.F.C. Fuller, na sua busca por uma idêntica tentativa de sistematização da guerra, classifica a obra de Clausewitz como uma “amálgama de notas envoltas numa cortina de fumo e de fogo… cheia de truísmos e de uma continuidade indulgentemente ultrapassada”117.

O “princípio científico” da estratégia indirecta preconizado por Hart e que este encara como uma regra capaz de garantir o maior grau de sucesso, não é diametralmente oposto às noções de Clausewitz sobre a conduta da guerra, com a diferença de que este último nunca reclamou ter encontrado e apresentado uma fórmula para se alcançar a vitória. A persistência e actualidade da obra de Clausewitz baseia-se exactamente na forma como analisa a condução da política, mas também (e não menos importante) o modo como faz depender da concatenação de uma multiplicidade de factores endógenos e exógenos, objectivos e subjectivos directa ou indirectamente ligados à organização militar - e por inerência ao Comandante - o maior ou menor grau de sucesso da estratégia adoptada118.

Desta forma, Clausewitz formula seis conclusões intemporais:

(1) A orientação política que relaciona racionalmente os fins com os meios da guerra;

(2) A assimetria resultante da superioridade da defensiva sobre a ofensiva, desde que em paridade tecnológica;

(3) O défice da informação estratégica bem como a incerteza e o atrito;

(4) A tendência humana para sobreavaliar as capacidades do inimigo, jogando pelo seguro em caso de défice de informação sobre o mesmo;

(5) O facto de não se poder concentrar simultaneamente na mesma janela de espaço e de tempo todas as forças; e

(6) O facto de que os resultados das guerras raramente são finais.

Nas secções anteriores deste estudo já analisámos a teoria do equilíbrio ofensivo/defensivo e a forma como a tecnologia molda a dinâmica da mesma. Após a pequena introdução - apologética convenhamos - à obra de Clausewitz, torna-se sem dúvida interessante segmentar criticamente o impacto da tecnologia na maior ou menor actualidade da teoria do pensador alemão, visando-se assim elaborar um esboço adaptativo da mesma por intermédio de uma conexão empírica minimamente coerente à teoria do equilíbrio ofensivo/defensivo.

È vox populi que a tecnologia alterou a natureza da política internacional por intermédio da introdução de sistemas de armas desestabilizadores e de uma intensa corrida qualitativa ao armamento, o que afectou constantemente a relação entre a ofensiva e a defensiva, e transformou a noção de surpresa estratégica de uma “teoria muito atractiva” para uma possibilidade omnipresente. Estes desenvolvimentos levaram por sua vez a um acréscimo na importância das organizações de informações e a um aumento da possibilidade de ocorrência de ataques preemptivos. A mesma exponenciação e disseminação horizontal e vertical da tecnologia gerou uma multiplicação no número e tipo de armas e serviços militares, originando um acréscimo das camadas burocráticas da conduta militar das operações, com as inerentes consequências. Os desenvolvimentos tecnológicos criaram ainda circunstâncias em que o “génio militar” poderá ter de ser completado pelo “génio gestor” prefigurando uma expansão conceptual dos horizontes do líder estratégico. Como maiores conhecimentos e capacidades profissionais são requeridas para compreender os “assuntos militares”, a tecnologia minou a capacidade dos líderes políticos em compreenderem e controlarem operacionalmente o aparelho militar durante a condução de uma guerra. A tecnologia criou novas oportunidades para o comando e controlo, centralizando a condução da guerra; expandiu a guerra desde o campo de batalha propriamente dito até à área da retaguarda (onde se situam as infra-estruturas civis de apoio); e atenuou as diferenças entre combatentes e não-combatentes, modificando a forma e a natureza da guerra moderna.

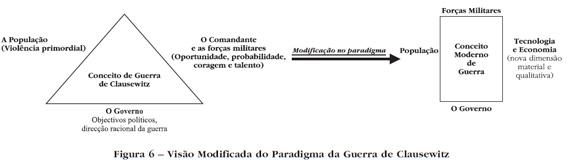

Clausewitz ao tentar construir uma moldura analítica do estudo da guerra o mais simples possível, reduziu uma infinidade de variáveis e as suas complexas interacções a um denominador mínimo comum. Assim criou a sua famosa tríade, ou nas suas palavras a “trindade paradoxal” (dreifaltigkeit). Esta assenta em três grupos de variáveis: a população (violência primordial), os militares (o Comandante e o seu exército que deverão gerir os elementos de oportunidade e incerteza e tomar decisões criativas antes e durante a batalha) e o governo (que deverá introduzir o cálculo racional da guerra de forma a proteger os interesses do Estado, a formular os objectivos da guerra, a maximizar e a preservar o poder do Estados face aos outros Estados, e a delinear a direcção estratégica a seguir). A sua teoria busca um equilíbrio entre estas três variáveis na sua natureza não-materiais, não fazendo inferir no seu racional o papel da tecnologia. No entanto, e se Clausewitz fosse vivo, certamente a sua descrição gráfica da guerra moderna poderia ser exemplificada graficamente como ilustra a figura 6.

Retrospectivamente, para Clausewitz o factor quantitativo era fundamental para se ganharem as guerras, ainda que reconhecendo um papel importante no factor qualitativo derivado do “génio militar” do Comandante que se subordinava ao referencial incontornável da obtenção da superioridade quantitativa no campo de batalha119. A inserção da tecnologia na guerra, trouxe uma nova dimensão qualitativa - que não deve ser baseada na noção de “quantidade” do General J.F.C Fuller120 – mas antes como um elemento que pode compensar a desvantagens em números, funcionando como um multiplicador de força. Ao modificarmos o triângulo de Clausewitz para um quadrado estamos a reconhecer a importância equitativa da tecnologia ante os restantes três elementos propostos pelo pensador alemão, permitindo um melhor enquadramento teórico da sua lógica121.

A mesma tecnologia condicionou acentuadamente a materialização de um conceito formulado e subalternizado por Clausewitz: o de surpresa estratégica. Com efeito o pensador não poderia ter antecipado o impacto resultante do desenvolvimento de um “mútuo receio de surpresa estratégica” como factor dominante senão mesmo crucial da política internacional - mais notório durante a Guerra Fria. Assim enquanto que no passado a surpresa estava confinada ao nível táctico, sendo um fenómeno relativamente simples, o advento da surpresa estratégica introduziu muitas e novas complexidades na teoria da guerra: a possibilidade de se escolher o tempo, o local, o modo e a velocidade do movimento de ataque, bem como o tipo de sistemas de armas a serem empregues tudo conjugado por uma sobreposição operativa simultânea em vários níveis (táctico, operacional, estratégico). A introdução de novas armas armas produz novas oportunidades, novas doutrinas, bem como novos problemas tanto para o estratega como para o planeador militar (figura 5).

Assim sendo, a noção de surpresa estratégica pressupõe a materialização de um aparelho de obtenção de informações consolidado e credível, fazendo com que o vector informativo deixe de ser considerado como na perspectiva de Clausewitz como um factor de atrito122, para se tornar numa espécie de panaceia parcialmente redutora do mesmo, contribuindo, independentemente das maiores ou menores imperfeições para o apoio à condução das modernas operações de guerra, conferindo a possibilidade de um melhor controlo dos acontecimentos por parte dos líderes políticos e militares, isto à medida que eles forem ocorrendo123.

Analogamente, e no que diz respeito ao equilíbrio ofensivo/defensivo, Clausewitz - ao contrário do que lhe é normalmente atribuído - não advogou a noção dogmática de que o defensor teria normalmente superioridade face ao atacante tanto ao nível táctico como estratégico124. O pensador alemão abordou esta dinâmica sob uma perspectiva resultante mais da natureza das coisas do que da observação actual (numa comparação dual entre o ideal e o real, que é uma constante da sua obra). A sua análise é um exercício de imaginação, um ponto de referência a partir do qual se pode partir para os cálculos de potencial, e não uma lei imutável.

Na verdade, e sem o input da tecnologia o autor abordou compreensivelmente esta díade de uma forma semi-estática, partindo do pressuposto de que na realidade se as forças que se defrontavam eram idênticas em potencial a defesa teria sempre superioridade. No entanto, a tecnologia militar moderna originou modificações frequentes no equilíbrio ofensivo/defensivo (como já anteriormente se analisou), sendo a relação entre as duas algo de cíclico e dinâmico e não de estático125. Ora uma das dimensões que é afectada pela tecnologia é obviamente a doutrina (aspecto igualmente não referido por Clausewitz).

A variedade crescente de armas disponíveis cuja interacção sinérgica ou sistémica é muitas das vezes pouco clara, faz com que o fosso existente entre a tecnologia militar e as doutrinas militares aos níveis táctico, operacional e estratégico se alargue. Como as instituições militares adaptam-se mais lentamente do que os indivíduos, a janela de tempo que medeia entre a inserção de um novo equipamento e a sua rentabilização operacional por intermédio da formulação de uma doutrina de emprego devidamente testada, tende a ser quase que permanente. Tal resulta da dificuldade inerente a tempos de paz em se testarem em situações reais os novos sistemas de armas introduzidos. Nalgumas situações, a resposta à questão sobre quem é superior, a defesa ou ataque, só é obtida no campo de batalha quando já é demasiadamente tarde126.

Clausewitz não foi assim apenas um militar preocupado com as questões práticas. Foi também um filósofo que colocou a questão não apenas de como a guerra deve ser conduzida, mas analisou a sua natureza e os propósitos que a servem, materializando uma preocupação acrológica até então inexistente. A sua atenção sobre as ideias e as ligações lógicas entre estas permitiu conferir à sua teoria uma persistência que independentemente da alteração dos métodos de condução da guerra, mantém a actualidade no que concerne à essência e objectivo das guerras. Clausewitz preocupou-se mais em pensar a guerra do que em fazê-la, o que ao conferir um cunho empírico ao seu estudo acaba por torná-lo supremamente prático, capaz de resistir às evoluções sociais, políticas, e militares posteriores aos seus escritos.

Em resumo, o contributo de Clausewitz para o pensamento militar poder-se-à comparar ao de Marx para a teoria do socialismo: muitos dos escritos anteriores à sua obra eram preliminares, fragmentados, sendo por isso inseridos no seu estudo; muitos dos escritos posteriores tornaram-se numa éxese interpretativa da sua teoria. Independentemente das críticas formuladas especialmente por Fuller e Hart, e das suas interpretações inclusivas da história e de personagens militares127 para a partir delas procurarem obter uma “fórmula para a vitória militar”128, o estudo de Clausewitz permanece bastante actual, alertando-nos para o facto de que a história não nos oferece qualquer fórmula para se obter sempre uma vitória militar. Quem em tal acreditar estará a cair no mesmo erro analítico cometido por Jomini.

6. Considerações Finais

A guerra não parece ter-se tornado obsoleta129. O mundo no século vinte e um poderá não regressar a um revivalismo da glória militar, mas também o optimismo resultante da possibilidade de que o crescimento económico funciona como um solvente da conflitualidade entre os Estados não deixa de ser prematuro. Filosoficamente e como alerta Ernest Gellner sendo os conflitos o resultado do confronto entre ideias rivais relativamente à natureza da própria organização social humana, é improvável que estes se abram [frequentemente] a uma solução racional, “optimizada”, negociada130. Poderemos então estar a entrar numa fase pós-Baconiana. A combinação de ameaças ambientais, dos constrangimentos ao nível dos recursos disponíveis, dos nacionalismos e da religião trarão alterações fundamentais às condições básicas da política internacional. Quando o império do homem sobre a natureza não mais puder ser expandido, a única forma de o homem aumentar o seu nível de vida é proceder à redistribuição das fontes e dos frutos da Era industrial e da informação dos outros para si próprio. Fechar-se-á um ciclo e regressaremos ao império do homem sobre o homem. As próximas duas gerações irão certamente viver numa Era onde a tecnologia da destruição progredirá mais rapidamente do que a tecnologia da produção. Sob estas condições, as premissas económicas liberais dos Estados poderão ter de ser seriamente revistas. O comércio oferece um substituto viável para o controlo político dos mercados e das fontes de matérias primas enquanto a economia internacional se mantiver aberta e ameaças físicas não impedirem o fluxo normal de bens e produtos. A escassez de recursos limitará substancialmente tais fluxos, podendo lançar os Estados numa política expansionista.

Como observou Hobbes, o estado da natureza não tende para o estado de guerra se os motivos fundamentais daqueles que nela se inserem não os arrastarem para um conflito. Mas se dois homens desejarem a mesma coisa, e não a podendo partilhar, então tornar-se-ão inimigos. Numa tónica similar, ainda que fazendo apelo a uma terminologia mais político-antropológica, Lidell Hart sublinha que “As nações pacíficas [serão as democracias?] tendem, entretanto, a atrair perigos desnecessários e, quando estes se concretizam mostram-se mais dispostas em ir a extremos do que as nações de natureza predatória. Estas últimas, que fazem da guerra um meio de obter vantagens, estão sempre mais prontas a suspendê-la quando o adversário se mostra por demais forte para ser facilmente dominado. Somente o lutador relutante, impelido pela emoção e não pelo raciocínio, é que tende a levar a luta de qualquer modo, até ao fim. Não obstante, muito frequentemente, destrói o seu próprio objectivo, quando não produz mesmo a sua própria derrota directa, pois o espírito de barbarismo somente pode ser enfraquecido durante a cessação das habilidades (?) [hostilidades]; a guerra apenas o revigora lançando mais lenha para a fogueira”131.

A discutível, genérica e persistente argumentação de que as democracias não iniciam as guerras é algo que necessita pois, no mínimo, de ser fortemente qualificado132. O que se encontra para além de toda e qualquer argumentação é a noção de que na Era da democracia e da globalização as guerras têm sido difíceis de iniciar mas ainda mais difíceis de acabar133, fruto em parte, de um crescente processo de “desintermediarização”134 que ameaça pervazar as esferas políticas, pondo em causa o papel das instituições políticas: o seu poder e relevo parece ter vindo a decrescer, numa altura em que seria de esperar que complementassem uma crescente procura pela identidade.

A fragmentação suge assim como o produto inesperado da integração. Ainda que uma guerra global resultante da confrontação de vontades entre duas comunidades em competição pareça no imediato pouco provável, o caos global resultante de uma perda generalizada de controlo político sobre certos acontecimentos, com consequências devastadoras similares, não é impossível. Como sublinhou Huntington, as causas da guerra são sempre políticas. A política de um Estado tem objectivos concretos e perenes que precedem a guerra, determinam o recurso à guerra, ditam a natureza da guerra, terminam com a guerra, e continuam após o seu ocaso. A guerra deve ser um instrumento de materialização de objectivos políticos. No entanto, o objectivo de um Estado não pode ser a sua própria destruição. Consequentemente a “guerra total ou absoluta” deve ser evitada caso se preveja que possa descambar numa devastação mútua135.

Assim e prospectivamente, não teremos grandes guerras, mas guerras limitadas (conflitos assimétricos, “guerra informal”, “guerra latente e indefinida”)136. A tecnologia e a globalização tenderão a gerar uma dissintonia entre o plano político e o plano estratégico. Enquanto que as novas tecnologias permitirão atenuar o “nevoeiro da guerra” ao nível estratégico e operacional, a globalização não dissipará o “nevoeiro da guerra”; antes pelo contrário tenderá a transportá-lo para a esfera política, fruto da interacção de uma imensa plêiade de factores políticos, económicos, sociais, geográficos, religiosos, etc. que gerarão um fenómeno de inércia que se reflectirá ao nível do processo de tomada de decisão política.

Esta maior “ponderação, cautela, receio ou indecisão” política terá um impacto ao nível da estratégia, transformando-a - fruto da imprevisibilidade do sistema internacional - numa série de tácticas bem sucedidas. Sob estas condições, o objectivo da estratégia torna-se, não a identificação do melhor resultado final e a prossecução dos meios para o alcançar, mas sim manter o maior número possível de opções em aberto durante o maior espaço de tempo possível de forma a se poder garantir o máximo de flexibilidade táctica.

Independentemente da maior ou menor consistência do processo de decisão política, e da maior ou menor “flexibilidade táctica”, o recurso à guerra, e a operacionalização maximal de recursos e meios de um Estado em prol do objectivo que venha a ser determinado, não pode nem deve escamutear uma verdade: as vitórias militares não determinam por si o resultado das guerras; apenas providenciam oportunidades políticas para os vencedores - e mesmo estas oportunidades são muitas das vezes limitadas por circunstâncias para além do seu controlo. Duas considerações devem ser tidas em atenção adicional para o sucesso no campo de batalha: nomeadamente, uma firme e realista diplomacia com objectivos concretos e específicos, e a vontade dos vencidos em aceitarem o veredicto da batalha137.

A “teoria” ofensiva/defensiva é em muitos aspectos bastante realista no que concerne à avaliação daquilo que o poder militar pode alcançar, mas noutros aspectos é algo não-Clausewitziana. È uma teoria preocupada com a estabilidade, pela forma como se deve prevenir as guerras - sendo necessário para tal reconhecer a dimensão dos desequilibrios tornando-a num instrumento ineficaz da política; Clausewitz pensa em termos de estratégia, como colocar a guerra ao serviço da política. O ideal máximo da “teoria” ofensiva/defensiva, por paradoxal que pareça, é em último caso a obtenção de uma espécie de letargia ou anervia militar em resultado de um equilíbrio entre a díade de actores. Clausewitz por sua vez procura uma inferência dinâmica para a guerra, centrando a sua atenção na natureza e propósito desta. A orientação estratégica que representa é dinâmica: como analisar o contexto ambiental e a história de forma a encontrar e a contornar os obstáculos que protegem o adversário. Ou seja visa encontrar uma forma de fazer funcionar a guerra de acordo com os seus próprios propósitos.

Como declarou Bertoldt Brecht, “a guerra é como o amor, encontra sempre um caminho”, e as características priogininas (fluidas e dissipativas)138 do sistema internacional exponenciam as possibilidades de conflitos entre os seus diversos actores, fruto da competição por recursos tendencialmente mais escassos, por poder e influência.

O cenário não particularmente optimista que aqui ficou traçado, encontra-se obviamente sujeito a forte e justificável argumentação. O papel do militar profissional, e por inerência a sua competência, requerem que este faça uma avaliação da ameaça o mais precisa possível, ainda que correndo o risco - compreensível - de sobrestimá-la. Assim sendo o militar é pessimista por natureza, materializando o contraponto ao idealismo e à imaginação ingénua e excessiva. Por pouco popular que tal possa parecer em tempos de paz e de prosperidade, deve-se sempre assumir que estes poderão não passar de uma fase de transição, e que o pêndulo da história oscilará de regresso a um ponto onde um país deve arriscar o seu bem-estar e a sua sobrevivência em resultado de um conflito armado.

Como referiu Lorde Salisbury: “Se acreditarem nos médicos, nada é como um todo; se acreditarem nos teólogos, nada é inocente; se acreditarem nos militares, nada é seguro”. Mas a segurança só pode ser alcançada se planearmos e nos prepararmos para fazer face à insegurança…

* Capitão de Infantaria. Sócio Efectivo da Revista Militar.

__________