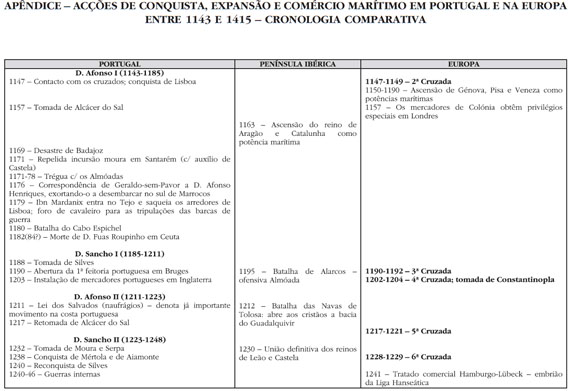

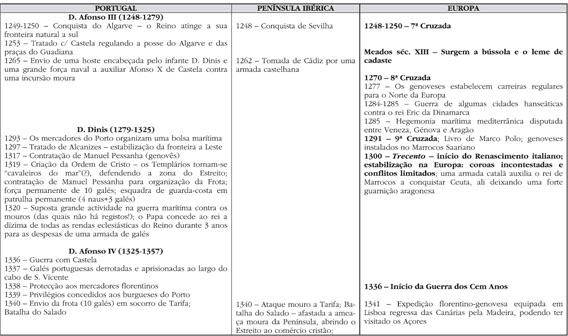

Operações Navais e Estratégia Marítima na Reconquista e Consolidação do Território Nacional (1147-1349)

Introdução

O processo de conquista e consolidação do território português levado a cabo pelos primeiros sete reis da Primeira Dinastia é normalmente associado às campanhas terrestres, sendo a componente naval muito pouco valorizada.

Embora se conheçam, de modo geral, as acções marítimas empreendidas nesse período, são estas, por norma, apresentadas como feitos isolados, sem o enquadramento numa política consistente. No entanto, o Mar foi, desde sempre, um factor indissociável da sustentação de Portugal como estado independente e, provavelmente, o país jamais teria viabilidade se os nossos primeiros reis não tivessem seguido uma estratégia marítima coerente e dado a devida importância ao emprego de forças navais, não apenas em apoio das operações terrestres mas também como um indispensável vector de projecção de força.

Neste enquadramento, um dos aspectos que está por esclarecer é a existência ou não de uma marinha organizada anterior ao reinado de D. Dinis. Embora a documentação conhecida seja, nesse âmbito, bastante escassa, encontramos vários indícios que, conjugados, nos indicam que já muito antes teria havido a preocupação de edificar uma força naval de adequada dimensão para dar resposta a necessidades básicas de sustentação do País.

O período considerado, correspondendo, basicamente aos dois primeiros séculos da existência de Portugal, situa-se entre as datas-limite de 1147 e 1349. A primeira refere-se ao ano da conquista de Lisboa, naquela que foi a primeira grande operação anfíbia da nossa História, da qual resultou a posse do principal porto da costa ocidental da Península, a segunda remete para a tomada de Gibraltar, em que pela última vez forças portuguesas combateram os mouros em solo e águas ibéricos.

No presente trabalho procuraremos, pois, enquadrar as operações navais registadas no período em causa, assim como outras acções não militares de âmbito marítimo, numa lógica integradora que nos permita compreender a política naval e a estratégia marítima associadas à formação de Portugal e à definição do seu papel no Mundo.

Capítulo 1 - A Fundação (1147-1190): Uma Marinha Incipiente?

1.1. Necessidades Básicas de Defesa e Sustentação

Durante os primeiros anos de Portugal como “estado”1 independente e, já antes disso, no período de afirmação do Condado Portucalense face ao reino de Leão, o Mar parece estar, praticamente, ausente da acção estratégica nacional, centrando-se esta quase exclusivamente nas conquistas territoriais (sem desprezar, naturalmente, o papel de uma modesta componente naval no apoio às operações terrestres, de que é exemplo a utilização de barcas armadas na protecção da foz do rio Minho durante a expedição de D. Teresa a Tuy em 11212). Conquanto fossem, gradualmente, empurrados para o Sul, os mouros mantinham o domínio das rotas marítimas da costa portuguesa sem necessidade de grande frota, bastando armar alguns corsários. Nos reinados de D. Afonso Henriques e D. Sancho I fala-se genericamente destas acções e da necessidade que os monarcas tiveram de armar alguns pequenos navios para lhes dar caça e proteger os portos e barcos pesqueiros3 (ou não fosse a pesca a principal actividade económica e de subsistência das comunidades costeiras).

Só a partir de 1147, com a conquista de Lisboa, o País passa a dispor de um porto de mar de grande envergadura associado a uma grande cidade marítima4. O passo seguinte foi dado com a conquista de Alcácer do Sal (1157). Ficava, deste modo, assegurada a posse dos dois principais portos da costa ocidental, que garantiam a abertura comercial ao exterior e a entrada de mercadorias essenciais (alimentos, armas) à continuação do esforço militar e à sobrevivência do jovem país.

Com o movimento das cruzadas no seu auge, ficava, além disso, garantido um importante ponto de escala para as frotas de cruzados que se dirigiam para a Terra Santa, o último porto em terras cristãs antes de se lançarem no Mediterrâneo e na incerta passagem junto às costas dos infiéis. As visitas destas expedições armadas revelar-se-iam um apoio fundamental em diversas ocasiões (como, de resto, já se tinham revelado na tomada de Lisboa), que não foram, obviamente, desprezadas pelos nossos primeiros reis.

Garantida a posse de uma potencial base de operações, poderíamos, a partir daqui, ter assistido a um notório desenvolvimento da actividade naval portuguesa (haveria meios para tal?), de modo a proteger o comércio marítimo e as rotas dos cruzados, mas a verdade é que D. Afonso Henriques parece ter-se virado para o interior da Península até ao desastre de Badajoz (1169), altura em que, provavelmente por efeitos do ferimento que recebera na perna (que o impediria de voltar a montar), se nota o esmorecimento na sua actividade militar. Depois de repelida uma incursão moura em Santarém (1171), estabelece uma trégua com os Almóadas, que dura até 1178. Nesse ano é o infante D. Sancho a atravessar o Guadiana e a avançar até Sevilha, saqueando os seus arredores. Como suposta represália, uma frota comandada por Mohamed Ibn Mardanix entra no Tejo em 1179 e ataca os arredores de Lisboa. Terá sido, possivelmente, aí que o Rei reconheceu a necessidade de armar navios para a defesa dos portos e da costa5, pois, em 1179, os forais de Santarém, Lisboa e Coimbra concedem foro de cavaleiro ao alcaide, espadeleiros, proeiros e petintal de cada barca de guerra6.

Mas será, de facto, credível que o nosso Fundador ignorasse quase por completo a vertente estratégica naval durante os trinta anos subsequentes à conquista de Lisboa? A resposta a esta pergunta está intimamente ligada a duas lendárias e, até certo ponto, obscuras figuras daquele período, cuja ligação entre si será, possivelmente, maior do que poderemos, à partida, imaginar: Geraldo-Sem-Pavor e D. Fuas Roupinho.

Comecemos pelo segundo: a figura de D. Fuas Roupinho, de cuja existência não se conhecem provas documentais - tendo o seu nome surgido numa tradição oral apenas registada no século XVI7 - e que se supõe tratar-se de um tal Fernão Gonçalves conhecido como o “Faroupim”8, mencionado no Livro de Linhagens do conde D. Pedro9, materializa a reacção de D. Afonso Henriques às incursões navais mouriscas sobre Lisboa. Ora, de acordo com a tradição, D. Fuas (mantenhamos, por conveniência de estilo, esta onomástica) teria sido mandado, pelo Rei, a Lisboa “armar Galés, e que fosse elle por Capitão, para ir peleijar com os mouros”10. Ora, perguntamos nós, quanto tempo seria preciso para aprontar uma pequena (?) força de galés11? Para dar uma resposta imediata ao avistamento do inimigo, os navios teriam, forçosamente, de existir em estado de prontidão para combate, a menos que as referidas “galés” mais não fossem do que algumas barcas armadas à pressa. Mas se assim fosse, estariam estas barcas à altura de enfrentar navios especificamente concebidos para o corso? E o adestramento do pessoal que as guarneceu, incluindo o do próprio “Almirante”12? Mesmo que a base das suas tripulações fosse constituída por pescadores ou outros marítimos, com uma razoável experiência marinheira, não se passa facilmente das artes da pesca para as manobras de combate. É certo que já não estaríamos propriamente perante a frota de Ibn Mardanix e que as “nove Galés de Mouros” ao largo de Lisboa mencionadas por Duarte Galvão13 poderiam mais não ser do que navios mercantes reconvertidos para o saque, uma vez que na altura não seria raro o comércio e a pirataria/corso andarem de mãos dadas. O facto é que, acreditemos ou não na existência do mítico “Almirante”, parece ter, efectivamente, ocorrido uma vitória naval cristã ao largo de Lisboa (tradicionalmente conhecida como Batalha do Cabo Espichel) por volta de 1180, ou não tivesse ela sido mencionada pelo cronista árabe Ibn Khaldun, que refere o apresamento de vinte (!) navios sarracenos14. Parece-nos, pois, que se terá registado um acontecimento digno de nota. Mesmo tendo em conta que a tradição portuguesa poderá ter exagerado o feito - hipótese aparentemente desmentida pela escrita do cronista árabe - estaremos, porventura, num patamar superior ao das “obscuras acções navais” referidas por Carlos Selvagem15. Se os feitos extraordinários relatados das crónicas devem ser, por norma, encarados com a devida reserva, não é menos verdade que uma abordagem cegamente iconoclasta poderá fazer com que se desprezem acontecimentos de certa forma relevantes no contexto em causa.

Como poderia, então, esta vitória ter ocorrido se o lado português não dispusesse já de um conjunto de navios (galés ou outros) preparados para a guerra? A menos que se tivesse tratado de uma esquadra estrangeira (de cuja hipotética vinda ou passagem não se conhece registo), a força de combate teria de começar a ser preparada uns anos antes. Seriam navios deixados pelos cruzados ou tomados ao inimigo durante a conquista de Lisboa? Poucos admitirão a hipótese de se tratar de navios construídos de raiz, uma vez que só durante o reinado de D. Sancho II se regista a existência de estaleiros reais16 (recuperação das taracenas muçulmanas de Lisboa?) e a construção sistemática de galés. No entanto, parece-nos perfeitamente plausível que as referidas taracenas pudessem ter prosseguido a sua produção após a queda de Lisboa em mãos cristãs, eventualmente com o recurso a artífices mouros ou moçárabes, mesmo que fosse apenas para produzir um punhado de galés ou para reparar as que tinham sido capturadas (ou não fosse, nestes tempos, a captura muito mais lucrativa do que a destruição, como se depreende, aliás, dos relatos dos combates navais).

1.2. Ceuta: uma Falsa Partida?

Após a reparação da esquadra e o seu reforço com as galés apresadas, D. Fuas terá, então, percorrido a costa de Portugal e do Algarve. Não tendo encontrando o inimigo, passa o Estreito e entra na baía de Ceuta, de onde se sabia que partiam os navios que auxiliavam as incursões sarracenas nas tentativas de recuperação de Lisboa e Santarém17, apresando os navios inimigos. Se esta incursão a Ceuta foi, efectivamente, levada a cabo, Portugal teria de dispor de uma frota suficientemente forte para atacar um porto conhecido como ponto de partida das armadas dos corsários barbarescos (sendo quase certo que neste caso particular haveria, adicionalmente, informações seguras da preparação de uma ofensiva18). Não nos parece credível que o ataque àquele porto pudesse ter ocorrido por mero acaso, na sequência do patrulhamento da costa ocidental da Península. Sendo plausível que o nosso “Primeiro Almirante” quisesse, primeiro, certificar-se de que não haveria nas imediações restos da esquadra inimiga, não nos podemos esquecer que, com as condições de navegação da época, dificilmente uma frota conseguiria manter uma patrulha contínua da costa durante muito tempo, pelo que o objectivo teria de estar, à partida, bem definido.

Uma segunda incursão, que, segundo alguns autores, poderá ter sido meramente acidental19, já não seria tão bem sucedida, uma vez que os mouros estariam, desta vez, bem preparados. Enfrentando 54 galés inimigas20, D. Fuas terá sucumbido neste combate desigual, em que teriam sido perdidas 11 galés portuguesas21. A acreditarmos nestes números, estamos já perante forças navais de dimensões respeitáveis.

Quaisquer que tenham sido os pormenores destes combates, o mais importante aqui é a referência ao facto de a frota portuguesa se ter aventurado em águas controladas pelo Mouro, flagelando-o no seu próprio terreno. Poderíamos estar perante meras acções de retaliação, com impacto pouco mais do que psicológico. Ou seria algo de mais profundo, que vinha sendo preparado desde há algum tempo? Recuemos alguns anos e revisitemos o celebérrimo Geraldo-Sem-Pavor, numa altura em que parece ter, definitivamente, perdido os favores reais:

Pouco tempo depois da derrota de Badajoz parece ter havido um desentendimento entre Geraldo e o seu rei, que o teriam levado a dirigir-se a Sevilha e a oferecer os seus serviços ao califa Yusuf I. Vários relatos mencionam a posterior troca de correspondência entre este aventureiro e D. Afonso Henriques, sugerindo a sua utilização como agente duplo, o que, de resto, não era invulgar para a época. Interessante é a versão segundo a qual Geraldo teria passado para o Norte de África e escrito ao rei a partir da região do Suz, em Marrocos, incentivando-o a enviar navios armados e a tomar aquelas terras, acção em que poderia contar com a sua colaboração22. Esta missiva teria sido interceptada pelos agentes do Califa e custado a vida a Geraldo (por volta de 1176), mas se acreditarmos nesta versão podemos admitir a hipótese de D. Afonso Henriques considerar, efectivamente, um ataque ao Norte de África pelo menos quatro anos antes da batalha do Cabo Espichel e da primeira expedição de D. Fuas Roupinho. E do ponto de vista estratégico havia várias vantagens em optar por esta modalidade de acção:

• Neutralização de um reconhecido “ninho” de piratas/corsários sarracenos;

• Corte da passagem de reforços e de abastecimentos vindos do Norte de África, isolando deste modo, os reinos mouros do Sul da Península;

• Pressão sobre a retaguarda inimiga;

• Corte do mais provável eixo de invasão da Península;

• Controlo da navegação no Estreito.

Além dos motivos atrás enunciados, não esqueçamos que o Norte de África fazia parte do antigo espaço romano-cristão conquistado pelos muçulmanos, estando, portanto, na continuidade da reconquista cristã da Península. Outros motivos, como o travar da expansão castelhana para Sul não estariam, na altura, na ordem das preocupações do rei português, uma vez que todo o Sul da Península estava, ainda, em aberto, como o demonstram as atrás referidas campanhas conduzidas pelo infante D. Sancho na bacia do Guadalquivir. Também a eventual passagem da frota castelhana para Oeste do Estreito não seria, por ora, uma preocupação de monta, uma vez que só em 1262 se registaria o emprego de uma armada castelhana, por ocasião da tomada de Cádiz23. No entanto, tal não retira o valor estratégico daquele ponto de passagem24 obrigatório de toda a navegação que circulava entre o Atlântico e o Mediterrâneo, com destaque para as frotas dos cruzados.

Temos, então, bons motivos para crer na possibilidade de D. Afonso Henriques ter empregue alguns anos do seu reinado na preparação de uma frota suficientemente forte para um desembarque em terras marroquinas. E quatro ou cinco anos parecem suficientes para, ao ritmo de dois ou três navios por ano, constituir uma esquadra de uma dezena de navios combatentes, suficiente não só para enfrentar pequenos grupos de corsários mas também para enquadrar uma frota de assalto.

Seja como for, a intenção de estabelecer uma testa-de-ponte do outro lado do estreito, se a havia, ter-se-á gorado com a derrota da frota de D. Fuas Roupinho ao largo de Ceuta. Será D. Sancho I a prosseguir, de certo modo, esta estratégia ofensiva a Sul, não no Norte de África mas no reino dos Algarves, com a conquista de Silves, em 1188. Aproveitado, para o efeito, a passagem de uma frota de cruzados (53 naus25), teria incluído na volumosa expedição naval quarenta galés e galeotas portuguesas, acompanhadas de vários navios de transporte de víveres e munições26. Aliás, é neste reinado que nos surgem os primeiros indícios da existência de uma marinha organizada, pois o “Inquisitio de Relego Ulixbone~”, de 1210, menciona a figura do “pretor dos navios”27.

1.3. O Comércio com o Norte da Europa

Na edificação do estado português, o movimento das Cruzadas não serviu apenas para fornecer apoio militar à tomada de cidades costeiras. Tendo permitido a reabertura do Mediterrâneo, contribuiu decisivamente para o retomar do tráfego comercial entre este e o Norte da Europa, do qual Portugal se tornou um natural entreposto, ficando, assim, garantida a sua viabilidade como estado28.

Como atrás foi referido, a coroa portuguesa dependia do abastecimento externo de matérias-primas e artefactos para sustentar a sua guerra contra os mouros e para manter a sua independência face aos reinos vizinhos de Leão e Castela. Por outro lado, a fundação de Portugal enquadra-se cronologicamente num período de ressurgimento das cidades europeias e de ascensão da classe burguesa, não só por reacção dos povos às arbitrariedades feudais, mas também porque os reis, pressionados com as pesadas despesas de guerra, se viram na contingência de recorrer aos préstimos dos mercadores, cedendo-lhes, em contrapartida, amplos privilégios29.

Não é, assim, de estranhar que, em 1184, encontremos mercadores portugueses em Bruges30, local de venda dos afamados têxteis flamengos, onde, seis anos mais tarde, se fundará a primeira feitoria lusa. Em 1203, encontramo-los também em Inglaterra31, buscando lãs e metais.

Na transição entre os séculos XII e XIII, Portugal não é, definitivamente, um estado isolado. Charneira entre o Mediterrâneo e a Europa ocidental, está, já, em diálogo aberto com estes dois mundos, no meio dos quais forjará a sua identidade histórica.

1.4. Definição do Espaço Geográfico e Estratégico Nacional

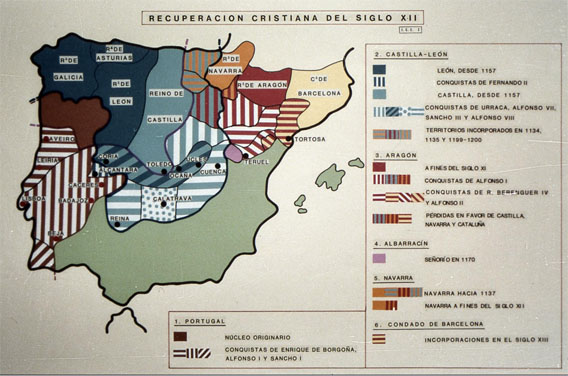

No início do reinado de D. Sancho I, Portugal tem já grosseiramente definido aquele que será o seu território continental, entre o Minho e o Algarve, persistindo apenas alguma indefinição quanto aos limites orientais das terras situadas a Sul do Tejo (fig. 1). Neste espaço destaca-se a posse dos três mais importantes portos da costa ocidental da Península: Lisboa, Alcácer do Sal e Silves, que garantem a abertura ao exterior e o apoio às operações navais.

Fig. 1 - Progressão da reconquista cristã na Península durante o século XII

(Agustín Ubieto32)

Estão, por outro lado, encontrados dois importantes eixos de expansão marítima: o eixo comercial com o Norte da Europa e o intencionado estabelecimento de uma testa-de-ponte no Norte de África (embora a falta de documentação não nos permita comprovar taxativamente este último).

É, de facto, curioso que, menos de meio século após a sua fundação, o nosso País visse, já, esboçados, o seu espaço físico continental e uma envolvente estratégica que se manterão, grosso modo, com algumas variantes moldadas pelo contexto histórico, nos cinco séculos seguintes.

Nada disto teria sido possível sem a adopção de uma política marítima consistente e sem uma decisiva aposta na edificação e utilização de meios navais.

Capítulo 2 - Estabilização e Organização (1190-1325)

2.1. Recuo e Recuperação

A conquista de Silves dá origem a uma contra-ofensiva almóada que retomará aquele porto, passados apenas três anos sobre a sua conquista, e levará Portugal a perder, num ápice, todos os territórios conquistados a Sul do Tejo (à excepção da praça de Évora). A Leste, também os castelhanos se verão a braços com uma invasão moura, em resposta às suas acções militares contra Sevilha, que culminará, em 1195, no desastre de Alarcos (onde, entre outros cavaleiros portugueses que ali marcam presença, tombam Gonçalo Viegas, Mestre da Ordem de Évora, e Rodrigo Sanches, ex-governador da praça de Silves). Só em 1212, com a vitória conjunta em Navas de Tolosa (em que participa um corpo de infantaria enviado por D. Afonso II), se detém a ofensiva sarracena e se abre aos cristãos a bacia do Guadalquivir, embora com vantagem para Castela, que não tardará a lançar-se sobre ela. Será, porventura, neste momento que Portugal verá limitada a sua eventual expansão para Leste.

Não se registam acções navais portuguesas de monta neste período, pois os mouros parecem andar mais empenhados em transportar tropas para a Andaluzia33. É, no entanto, de registar, em 1211, por ocasião das primeiras Cortes de Coimbra, a Lei dos Salvados34, que pretende limitar as rapinas das populações costeiras sobre os naufrágios e denota a preocupação da Coroa com o tráfego marítimo que já então se faz sentir na costa portuguesa.

Já em 1217, é de assinalar a retomada de Alcácer do Sal com o auxílio de uma frota de cruzados (originalmente composta de 150 naus, embora muitas se tivessem perdido num temporal)35. Não se conhece a dimensão da frota portuguesa enviada na ocasião, embora se refira a tomada de uma nau com 200 homens por galés mouras (de um total de 10, integradas numa frota36) enviadas em socorro daquela praça. Na altura, o Papa acede a que “os cruzados pobres e os dos oito barcos que foram desfeitos para a construção de máquinas com que tomaram o castelo de Alcácer” fiquem em Portugal, o que, segundo Vasconcellos e Menezes, terá, porventura, contribuído para a aquisição de tecnologia marítima37.

Em 1238, após avanços no Alentejo, D. Sancho II empreende a conquista de Mértola38 e de Aiamonte, dominando o curso inferior do Guadiana e isolando o reino do Algarve, a cuja conquista se lança, começando por Castro Marim, Cacela e Tavira, e acabando com a emblemática recuperação de Silves. Nestas operações, que contornam a costa Sul desde o rio Guadiana, a Esquadra terá, decerto, desempenhado um papel importante, o que parece ser confirmado pela bula papal “Cum Carissimus in Christo” de Gregório IX aos cristãos de Portugal para acompanhar o seu rei a “combater, por terra como por mar, os inimigos da cruz”39. Entre os navios da frota estaria, provavelmente, uma armada de galés (que interditaria o espaço marítimo a eventuais reforços inimigos), uma vez que neste reinado já temos, efectivamente, registos da sua construção40. Outros navios procederiam, por mar, ao reabastecimento das hostes cristãs, como o comprova o conselho tomado por D. Paio Peres Correia, aquando da conquista de Tavira, com um tal Garcia Rodrigues, que faria trato de mercadorias com cristãos e mouros daquelas paragens41.

No entanto, as querelas entre o Rei e a nobreza acabarão por impedir a conquista definitiva do Algarve, culminando com a deposição do soberano e a ascensão ao trono de D. Afonso III. Será, pois, este rei a colher os louros do completamento da conquista do território nacional, embora o grosso do trabalho tenha sido desenvolvido pelo seu infeliz antecessor.

É, no entanto, de mencionar, no processo de conquista do Algarve, o notável feito marítimo que constituiu a tomada de Faro (1250), onde, pela primeira vez na História de Portugal, se menciona explicitamente o recurso ao bloqueio naval. A Crónica de D. Afonso III de Ruy de Pina dá-nos uma minuciosa descrição do fecho da barra pela esquadra e das tácticas de combate empregues42:

“Mandou sua frota de navios grossos estar no maar e alli ordenou que no canal do rio se atraveçassem outros Navios fortes, e bem armados, e forrados de couros da banda do maar, por tal, que se por cazo algumas Guales de Mouros viessem cõtrayras, e entrassem no rio, que ellas com foguo, ou com outros engenhos nom denifiquassem os Navios dos Christãos, e desta maneyra ho luguar fiquou cerquado em torno por maar, e por terra, pelo qual vendo os Mouros que o maar onde tinham ho ponto principal de sua salvaçam, e socorro era de todo empedido e atalhado”

Em 1253, um acordo com Afonso X de Castela resolverá a questão da posse do Algarve e das praças ao longo do Guadiana, que o Tratado de Alcanizes, 45 anos mais tarde (com alguns ajustes face a litígios posteriores), apenas confirmará.

O rei castelhano, pelo seu lado, prosseguia, também, para Sul, empreendendo a conquista de Huelva e de Cádiz (1262), onde, pela primeira vez, conforme atrás referido, a frota de Castela terá tido verdadeiro protagonismo. Embora abdicando da posse do Algarve, Afonso X marcava claramente a sua fronteira ocidental e, mais importante, fazia a sua aproximação ao Estreito de Gibraltar.

Em 1265 os mouros reagem aos avanços castelhanos e empreendem uma incursão no Sul. D. Afonso III envia, então, uma hoste (onde se incluía o infante D. Dinis, de tenra idade) e grandes forças por mar (desconhecem-se os efectivos) em auxílio de Castela43. Em carta de 16 de Fevereiro de 1267, Afonso X entrega definitivamente a D. Afonso III e a seus descendentes o Reino do Algarve “por la ayuda que nos fiziestes en nuestra guerra por mar e por terra” 44. Além dos hipotéticos ataques a Ceuta por D. Fuas Roupinho, regista-se, pela primeira vez, o emprego expedicionário da Marinha portuguesa. No entanto, o principal objectivo desta utilização - além das inegáveis vantagens da “defesa em profundidade” contra as forças muçulmanas, detendo, no início, uma possível invasão - seria essencialmente diplomático, visando o reconhecimento da posse do Algarve por Castela. O domínio do Estreito por Norte estaria, já, de uma vez por todas, afastado das intenções do rei português… Ou não?

Fig. 2 - Estabilização da reconquista cristã na Península em finais do séc. XIII

(A. Ubieto)

2.2. Organização da Marinha

Quando D. Dinis sobe ao trono, em 1279, estava já plenamente envolvido pelo pai nos assuntos da governação do Reino. Com a conquista do Algarve consumada, tomava as rédeas de um país plenamente expandido para Sul. Só a Leste permaneciam litígios com Castela, em relação aos quais cedo se apercebeu de que dificilmente conseguiria atingir os seus intentos por outra via que não a da negociação. O Tratado de Alcanizes, celebrado em 1297 com cedências de ambas as partes e o estabelecimento de uma paz de 40 anos, definiu os limites das terras de Riba-Coa e garantiu a posse de importantes praças no Alentejo, junto ao Guadiana (como Serpa e Moura), constituindo, por isso, um importante marco no reinado deste monarca. Fixadas que estavam as fronteiras meridional e oriental, D. Dinis podia, finalmente, dedicar-se em pleno à reorganização administrativa do Reino e ao fomento do seu desenvolvimento económico e cultural.

Sob a sua batuta, protegeu-se o tráfico marítimo (como sucedeu no Porto, cujos mercadores organizaram uma bolsa de seguros) e fomentaram-se as exportações (principalmente de sal e peixe salgado), tendo sido fortalecidas as relações comerciais com o Norte da Europa. As relações comerciais com a Liga Hanseática e com a Inglaterra (tratado celebrado em 130845) revelar-se-iam bastante proveitosas para Portugal, não só pela expansão da economia e por uma estratégica abertura de horizontes, mas também pelo impulso dado à indústria naval, com a entrada de madeiras do Norte da Europa, eventualmente mais adequadas para a navegação em mar alto46.

Neste contexto, a marinha militar foi alvo de especial atenção por parte deste monarca, sendo exemplo paradigmático a contratação, em 1317, do genovês Emanuel Pezagno (ou Manuel Pessanha) para a comandar e dar formação às guarnições47. Como atrás referimos, já encontramos indícios da existência de uma marinha de certo modo organizada desde o reinado de D. Sancho I. No entanto, só em 1307 encontramos o cargo de Almirante formalmente atribuído (não obstante referências anteriores que recuam até 128548) a Nuno Fernandes Cogominho49, a quem Pessanha sucederá, assegurando, por força do contrato, o preenchimento do lugar por si e pelos seus descendentes.

Não terá sido, decerto, com os genoveses que os portugueses terão aprendido a combater no mar (embora possamos admitir o “beber” de alguma tradição da esquadra de galés do arcebispo Xelmírez, que recorreu, efectivamente, aos serviços daquele povo marítimo), mas em finais do século XIII, com o fim do movimento das Cruzadas e a estabilização das relações com o Levante, é Génova a estabelecer carreiras regulares com o Norte da Europa (sobretudo a partir de 127750), pelo que não é de estranhar um acentuado aumento da presença de marinheiros genoveses em portos nacionais e, consequentemente, uma chamada de atenção da Coroa para os seus talentos e experiência em assuntos de mar. Também Castela, que já recorrera aos préstimos da frota genovesa durante a primeira tomada de Almeria51 (1147) saberá aproveitar a passagem destes estrangeiros, de que seriam exemplo os almirantes da família Boccanegra, contraponto da “dinastia” Pessanha.

A criação de uma esquadra de carácter permanente seria posterior à contratação de Pessanha, com o Papa a conceder ao Rei, em 1320, a dízima de todas as rendas eclesiásticas do Reino durante 3 anos para as despesas de uma armada de galés52. Apesar deste reinado ser referido como um período de intensa actividade na guerra naval contra a mourama, não se registam grandes acções, excepto no que se refere à presença constante de corsários mouros, que flagelavam a navegação e atacavam os portos53. Terá sido para dar resposta a esta sempre presente ameaça, numa altura em que se procurava fomentar a actividade marítima do Reino, que se procedeu à constituição de uma esquadra de guarda-costas com 3 galés e 5 navios grandes redondos54.

A preocupação em defender a fronteira marítima está, aliás, bem presente nas preocupações do Rei quando este manda comunicar ao Papa, em 1219, na bem sucedida tentativa de evitar a extinção dos Templários em Portugal, a intenção de atribuir à ordem “huu~ Castro muy forte, que dizião Crasto Marim, que era na fronteira dos Mouros Despanha, e Dafriqua”55. Definida a dimensão continental do Reino e o seu limite a Sul, o Mar apresenta-se como um espaço de continuação da luta contra o Infiel56. Não está bem documentado o envolvimento, neste âmbito, daquela que será a novíssima Ordem de Cristo, mas não falta quem lhe atribua, já neste período, o papel de “cavaleiros do mar”, guardando, desta vez, as estradas marítimas para a Cidade Santa, com especial incidência na zona do Estreito57. Pelo menos a intenção estaria implícita na doação daquele castelo algarvio. Paralisada que está a guerra de conquista, a nobreza portuguesa parece procurar novos campos de batalha onde possa exercitar o seu braço guerreiro. No entanto, com D. Dinis o tempo parece ser mais de mercadores do que de guerreiros.

Capítulo 3 - Projecção de Força (1325-1349)

3.1. Prova de fogo

Os desentendimentos de D. Afonso IV com o seu genro castelhano, Afonso XI, na sequência do tratamento dado à sua filha, D. Maria - preterida a favor de uma amante - e da obstrução ao casamento do infante D. Pedro com D. Constança Manuel, levam-no a mover guerra a Castela. No contexto de acções punitivas, uma armada portuguesa comandada por Gonçalo Camelo dirige-se, em 1336, à costa da Andaluzia e assalta a vila de Lepe (e eis, finalmente, uma operação de carácter exclusivamente marítimo). As represálias castelhanas não se fazem esperar, sendo dirigidas contra os portos do Minho. Em contra-resposta, a armada portuguesa, sob o comando do próprio Almirante, Manuel Pessanha, ataca as costas da Galiza e das Astúrias58.

Após uma primeira tentativa de perseguição por parte dos castelhanos, em que os navios saídos de Sevilha foram destroçados por uma tempestade, as duas armadas encontram-se, no ano seguinte, ao largo do cabo de S. Vicente, naquele que terá sido o primeiro grande confronto oceânico59 da Esquadra desde a lendária Batalha do Cabo Espichel. A vitória castelhana ter-se-á devido, essencialmente, ao facto de ter sido tomada a galé capitania60 portuguesa, mas não deixou de constituir um duro golpe no moral da marinhagem lusa.

De resto, os conflitos com Castela revelar-se-iam, do ponto de vista estratégico, um erro clamoroso (algo de que já D. Dinis se apercebera nos primeiros anos do seu reinado), sendo difícil compreender os verdadeiros motivos - além das desavenças familiares da realeza - que levaram a consumir desta forma homens e bens. Talvez a paralisação da guerra de conquista exigisse, por parte da nobreza, a procura de novos campos de batalha ou, como refere Veiga Simões, a satisfação de necessidades de nova expansão senhorial61. Mas Castela não terá sido a melhor resposta a estas necessidades, não só por se revelar uma verdadeira “parede” à expansão a Leste mas também pela condenação feita pela Igreja às lutas fratricidas entre cristãos, que retirava a tais guerras a devida sustentação moral.

Para a Marinha portuguesa, esta primeira prova de fogo, não obstante os desaires sofridos, veio, pelo menos, provar que as galés castelhanas tinham, no mar, um adversário à sua altura, marcando, neste âmbito, um importante papel de dissuasão.

3.2. Batalhas pelo Estreito

Enquanto os cristãos se matavam uns aos outros, os sarracenos aproveitam para passar à ofensiva e, atravessando o Estreito, vão pôr cerco a Tarifa. Em desespero, Afonso XI pede auxílio a Portugal e a Aragão. Apesar dos ressentimentos contra o seu genro, D. Afonso IV não hesita em enviar “quinze Galles, & doze Navios”, os quais são dispersos por um temporal62. O Rei envia, então, mais 12 galés e marcha com o exército para Sevilha. Dá-se, então, a celebrada Batalha do Salado (1340), que abre definitivamente o Estreito ao comércio cristão e afasta, de uma vez por todas, a ameaça de uma invasão moura.

Em 1342 D. Afonso IV volta a enviar galés, sob o comando do Almirante Carlos Pessanha, para auxiliar o rei de Castela no cerco de Algeciras63. Nessa ocasião a frota conjunta, onde se incluem 10 galés portuguesas, vence a armada sarracena nas águas do Estreito. Em 1349, o Rei envia gente de armas e galés para o cerco de Gibraltar.

Nestes combates, as forças navais conhecem uma nova (ou talvez não, se considerarmos a ajuda que D. Afonso III terá concedido a Afonso X de Castela em 1265) dimensão no seu emprego, fazendo uso da sua capacidade expedicionária para a defesa à distância. Deste modo Portugal contribui para o domínio do Estreito pelos cristãos, o que, criando uma zona-tampão, aumenta a sua própria segurança. No entanto, é o rival castelhano a tirar o maior partido deste domínio. Talvez justamente por não haver grande vantagem estratégica em prosseguir esforços se tenha verificado a retirada das galés portuguesas logo após a vitória de 1342, um factor que terá, porventura, pesado mais do que um eventual ressentimento pela derrota sofrida cinco anos antes junto ao cabo de S. Vicente.

Sem prejuízo de, no primeiro quartel do século, ter, supostamente, aflorado (uma vez mais) a intenção de transpor a guerra de reconquista a Marrocos64, certo é que, em meados do século XIV, Portugal parece ter perdido, de uma vez por todas, a possibilidade de deter a primazia no controlo do Estreito. Restava procurar um novo eixo de expansão.

3.3. Primeiras Tentativas de Expansão para o Atlântico Sul

Na viragem do século XIII para o século XIV toda a Europa parece conhecer uma relativa estabilização, com as coroas incontestadas e os conflitos limitados a regiões particulares. Daí, provavelmente, os projectos que surgem de conquista do mundo islâmico com o recurso a alianças com príncipes nestorianos e jacobitas que se presumia existirem para lá da cintura de terras muçulmanas65 (de que é exemplo o lendário Preste João). Por outro lado, a ascensão da potência seljúcida egípcio-síria, pressionando o comércio mediterrânico (sobretudo pela progressiva substituição do mercantilismo árabe, aberto aos mercadores cristãos, pela agressividade turca) teria, também, contribuído para a irradiação do Mediterrâneo para o Atlântico que se verifica naquele período66.

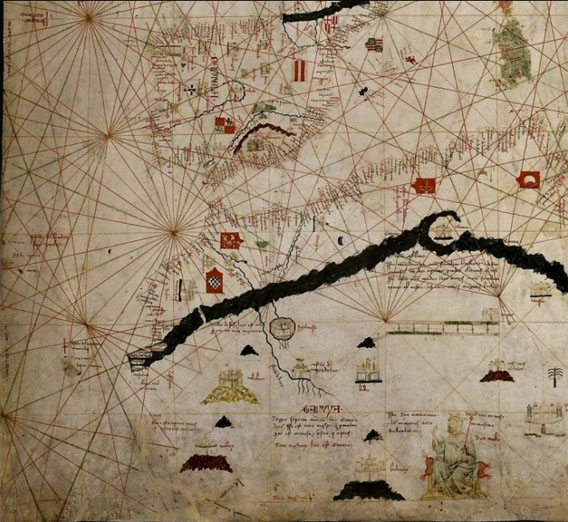

Numa altura em que a hegemonia dos mares é disputada entre Veneza, Génova e Catalunha, os venezianos tendem a voltar-se para o Levante, enquanto genoveses e catalães se inclinam mais para Poente67, procurando rotas que lhes permitam aceder, sem intermediários, às fontes de especiarias, pedras preciosas e tecidos de luxo68 que lhes são trazidas pelas caravanas árabes. Assim encontramos, já em 1291, os genoveses instalados no Marrocos saariano69. Em 1300, uma armada catalã auxilia o rei de Marrocos a conquistar Ceuta, ali deixando uma forte guarnição aragonesa70, através da qual poderão ter sido transmitidas importantes informações relativas às rotas caravaneiras que virão a ser representadas nos mapas catalães.

Fig. 3 - Pormenor do portulano de Dulcert, 1339 (Bibliothéque National de France71)

Enquanto prosseguem as suas diligências no Norte de África, e aproveitando alguma da informação ali obtida, genoveses e catalães, beneficiando, já, da introdução da bússola e do leme de cadaste (que se verifica em meados do século XIII) - os quais, por sua vez, potenciam o desenvolvimento da cartografia - vão explorando, por mar, a costa ocidental africana, buscando, nomeadamente, as fontes do ouro (de que é exemplo a bacia do Níger, que no portulano maiorquino de Dulcert, de 1339, já vem indicada como centro exportador de ouro). É quase certo que terão visitado frequentes às Canárias no início do século XIV72. Estas visitas incluiriam, em várias ocasiões, escalas na Madeira, o que é demonstrado na cartografia da época73. Algumas dessas cartas apresentam, muitas vezes, várias ilhas a Ocidente que poderão ser identificadas como o arquipélago dos Açores, embora o seu posicionamento seja, no mínimo, bastante erróneo. É que, não afastando a hipótese de, na viagem de regresso, alguns destes navegadores terem, acidentalmente, efectuado um desvio mais alargado para Oeste, de modo a contornar os ventos e correntes de Norte junto à costa de África, tal como vieram a fazer, de forma sistemática, os seus sucessores no século XV, os métodos de posicionamento ainda não eram suficientemente rigorosos para situar com suficiente acerto um conjunto de ilhas situado tão para Poente, mesmo que por acaso com elas se tenham deparado. Ou então, tratar-se-ia de ilhas imaginárias, paradigma da fantasia associada à atracção pelo desconhecido.

Pela sua localização estratégica, Portugal apresenta-se como uma boa base de partida deste tipo de viagens, nomeadamente para os genoveses, que teriam trazido ao nosso país os sonhos de expansão por via marítima74. Não é, assim, de estranhar que em 1341 tenha partido de Lisboa uma expedição florentino-genovesa, fretada por D. Afonso IV, dirigida às Canárias. Incluindo cavalos e máquinas de guerra75, seria, provavelmente, a primeira com carácter oficial76, o que estaria na base da defesa da posição portuguesa na famosa “Questão das Canárias”, que se iniciou em 1345, com uma carta de D. Afonso IV77 ao Papa a contestar o direito da posse das ilhas por um fidalgo castelhano78 quando teriam sido os portugueses os primeiros cristãos a desembarcar naquelas paragens. Na verdade, de acordo com a posição do Rei, teriam sido os portugueses a descobrir aquelas ilhas, tendo ele próprio promovido o envio de uma expedição antes das guerras com Castela (isto é, antes de 1336). No entanto, na mesma carta, acaba por ceder os direitos ao referido fidalgo, por deferência aos laços de sangue que o uniam a ele.

Porque não terá insistido D. Afonso IV na ocupação das Canárias e na exploração das rotas do Atlântico Sul, que poderiam ter antecipado em cem anos a aventura dos Descobrimentos? Não tinha Portugal estabilizado as suas fronteiras e consolidado a sua segurança contra invasões dos mouros? Não necessitavam as classes dirigentes de uma causa que unisse as vontades nacionais e abrisse novos caminhos para o engrandecimento do reino? O que terá falhado?

Entre outras razões, uma que poderemos apontar, de imediato, é a falta de convergência de interesses entre a Nobreza e a Burguesia. É que enquanto a segunda poderia, eventualmente, ter interesse na abertura de novas rotas comerciais, a primeira estaria, ainda, mentalizada para a conquista territorial. Esta divergência só deixará de existir com a ascensão de uma nova nobreza de origem mercantil criada no contexto da crise política de 1383-8579.

Por outro lado, regista-se, em meados do século XIV, uma retracção geral no comércio europeu, motivada por flutuações na exploração mineira que provocaram a desvalorização do ouro em relação a outros metais80.

Por fim, a grande Peste de 1347-1350 (que chega a Portugal em 1348), com a sua elevada mortandade e consequente despovoamento das terras agrícolas, provocou uma acentuada estagnação na economia europeia e o congelamento do movimento expansivo81.

Mas já dez anos antes se verificara um outro acontecimento digno de nota: o rebentar da Guerra dos Cem Anos entre a França e a Inglaterra, que faria com que, durante perto de um século, a Europa se voltasse exclusivamente para o seu umbigo.

3.4. Epílogo - Os Anos Perdidos

Durante o seu curto reinado (1357-1367), D. Pedro I dedicou-se a combater, com grande vigor, os efeitos da Peste sobre a agricultura, que ainda se faziam notoriamente sentir. Não perdendo de vista, as vantagens da abertura comercial e da relação com outros povos marítimos, concedeu a sua protecção a catalães, genoveses e milaneses (1362). No entanto, o aumento da presença de mercadores estrangeiros levou a que se criasse um certo mal-estar entre estes e os comerciantes portugueses, o que acabou por conduzir à tomada de medidas proteccionistas82 três anos depois.

No âmbito das operações de guerra naval, D. Pedro manteve a Esquadra ocupada, enviando galés para auxiliar Castela (que também contava com navios genoveses) na guerra contra Aragão, daí não resultando quaisquer outros resultados práticos que não fossem as boas graças do vizinho castelhano, já que não identificamos grandes pontos de conflito entre Portugal e o reino aragonês.

Já D. Fernando parece ter perseguido uma política de alianças mais consentânea com a realidade estratégica portuguesas, buscando o apoio das potências marítimas: Inglaterra e Aragão. Infelizmente, estas alianças exerceram-se, sobretudo, no contexto das suas pretensões ao trono castelhano, pelas quais conduziu o país a inúteis e desastrosas guerras com Castela. Nestes estéreis confrontos consumiu boa parte das riquezas tão sabiamente acumuladas por seu pai e que o tinham tornado, aquando da sua entronização, o monarca português mais rico de sempre.

Assim se perderam os efeitos de algumas das suas importantes medidas de fomento marítimo, tais como a protecção aos mercadores ingleses, o incentivo à construção naval, a implementação de seguros marítimos, o estabelecimento de negócios na Inglaterra, na Bretanha e na Flandres e - talvez a mais emblemática de todas - a criação da Companhia das Naus, sendo, ainda, de registar o retomar do interesse pelas ilhas Canárias, das quais atribuiu a posse das ilhas de Lanzarote e Gomera ao seu almirante Lançarote da Franca83, cuja tentativa de ocupar as ilhas se gorou por efeito da acesa resistência oposta pelos indígenas e pelos castelhanos, tendo-lhe custado a vida.

Foi também, de forma involuntária, o causador da crise política que se seguiu à sua morte, que veio ameaçar perigosamente a independência do Reino. Esta crise, no entanto, acabou por permitir uma “limpeza” entre as classes dirigentes, afastando algumas mentalidades antiquadas e renovando os quadros da nobreza, muita dela oriunda de famílias burguesas. A convergência social daí resultante permitiu o estabelecimento de novos desígnios nacionais que, a partir de 1415, levariam, finalmente, Portugal a extravasar as suas fronteiras continentais e a espalhar-se um pouco por todo o Mundo.

Mas isso já é uma outra história…

Conclusão

Da análise efectuada ao longo do presente trabalho poderemos extrair as seguintes conclusões:

1. O modo como se procedeu à conquista do território português implica, por si só, a existência de uma estratégia marítima, pelo facto de procurar obter a posse dos principais portos da costa ocidental da Península, garantia da abertura de Portugal ao comércio e abastecimento externo;

2. Limitando-se, nos seus primeiros tempos, a dar resposta aos ataques dos piratas sarracenos e a apoiar, por mar as operações terrestres, há indícios de que já em finais do século XII se estariam a edificar e a organizar forças navais com capacidade para efectuar incursões longe da sua base, de modo a isolar a retaguarda inimiga e a criar pressão em zonas estratégicas como o Estreito de Gibraltar;

3. Após uma reorganização progressiva efectuada entre os reinados de D. Sancho II e D. Dinis, e uma vez definidos os limites continentais do País, a Marinha liberta-se, pelo menos em parte, do seu papel secundário em relação às forças terrestres, virando-se, essencialmente, para a defesa em profundidade, com a projecção de força a longa distância: acções de flagelação de costa e combates oceânicos com frotas mouras e castelhanas;

4. Estabelecidas definitivamente as fronteiras do Reino, em finais do século XIII, e uma vez definido - ou, pelo menos, encaminhado - o controlo do Estreito de Gibraltar, Portugal encontra um novo eixo de expansão no Atlântico Sul, colocando-se na vanguarda do movimento exploratório que irradia a partir do Mediterrâneo no início do século XIV. No entanto, motivos de ordem externa e interna, tais como a Peste Negra, o eclodir da Guerra dos Cem Anos e divergências de objectivos entre a Nobreza e a Burguesia, culminando com perturbações resultantes da ingerência nos assuntos internos de Castela, causariam uma retracção neste movimento expansivo, que só voltaria a ser retomado quase cem anos depois.

Face ao exposto, parece-nos lícito afirmar que o Mar foi, desde sempre, um factor incontornável na afirmação da soberania nacional, desempenhando um papel fundamental na definição da orientação estratégica do País. Por esse facto, não poderia, de modo algum, ser negligenciado pelos nossos primeiros reis, que lhe souberam dar a devida atenção e incluí-lo, com especial destaque, na orientação das suas políticas internas e externas.

Fontes e Bibliografia

I. FONTES

1. Fontes Manuscritas

INSTITUTO DOS ARQUIVOS NACIONAIS - TORRE DO TOMBO. CHANCELARIA DE D. DINIS. Doação a Domingos Martinz, Livro 1, fl. 221

GAVETAS DA TORRE DO TOMBO. Carta de Afonso X de Castela a D. Afonso III, 3485-XV, 15-36

2. Fontes Impressas

BRANDÃO, António, Monarquia Lusitana, partes terceira e quarta, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1973-74

BRANDÃO, Francisco, Monarquia Lusitana, partes quinta e sexta, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1976-80

DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES, Publ. e prefácio João Martins da Silva Marques, vol. I e supl., reprod. fac-similada, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica, 1988

GALVÃO, Duarte, Cronicha de El-Rei D. Affonso Henriques, segundo o manuscrito da Torre do Tombo e conforme a 1ª ed. de 1726, prefácio e notas de G. Pereira, Bibliotheca de Classicos Portuguezes, vol. LI, Lisboa, Mello D’Azevedo, 1906

MONUMENTA HENRICINA, Vol. 1, Coimbra, Comissão Executiva das Comemorações do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique, 1960

PINA, Ruy de, Cronicha do Muito Alto e Muito Esclarecido Príncipe D. Sancho I, Segundo Rey de Portugal, segundo o manuscrito da Torre do Tombo, prefácio e notas de Miguel Lopes Ferreyra, Lisboa, Lisboa Occidental, Officina Ferreyrana, 1727

Cronicha do Muito Alto e Muito Esclarecido Príncipe D. Affonso II, Terceiro Rey de Portugal, segundo o manuscrito da Torre do Tombo, prefácio e notas de Miguel Lopes Ferreyra, Lisboa, Lisboa Occidental, Officina Ferreyrana, 1727

Cronicha do Muito Alto e Muito Esclarecido Príncipe D. Sancho II, Quarto Rey de Portugal, segundo o manuscrito da Torre do Tombo, prefácio e notas de Miguel Lopes Ferreyra, Lisboa, Lisboa Occidental, Officina Ferreyrana, 1728

Cronicha do Muito Alto e Muito Esclarecido Príncipe D. Affonso III, Quinto Rey de Portugal, segundo o manuscrito da Torre do Tombo, prefácio e notas de Miguel Lopes Ferreyra, Lisboa, Lisboa Occidental, Officina Ferreyrana, 1728

Cronicha do Muito Alto e Muito Esclarecido Príncipe D. Diniz, Sexto Rey de Portugal, segundo o manuscrito da Torre do Tombo, prefácio e notas de Miguel Lopes Ferreyra, Lisboa, Lisboa Occidental, Officina Ferreyrana, 1729

Cronicha de El-Rei Dom Afonso o Qvarto, segundo o manuscrito da Torre do Tombo e conforme a 1ª ed. de 1653, prefácio e notas de Paulo Craesbeek, Lisboa, Edições Bíblion, 1936

PORTUGALIAE MONUMENTA HISTORICA, Scriptores, I, org. de Alexandre Herculano, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1856

PORTUGALIAE MONUMENTA HISTORICA, Nova série, vol. II, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1856

3. Fontes Cartográficas

CRÉSQUES, Abraham, Atlas Catalá 1375, Bibiothéque National de France, [Rés. Ge CC 54]

DULCERT, Angelino, Portulano 1339, Bibiothéque National de France, [Rés. Ge B 696]

II. Bibliografia

1. Bibliografia Geral

a. Obras de referência

SÉRGIO, António (coord.), Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, 40 vols., Lisboa/Rio de Janeiro, Editorial Enciclopédia, 1967

SERRÃO, Joel (coord.), e outros, Dicionário de História de Portugal, 4 vols., Lisboa, Iniciativas Editoriais, 1964

b. Referências Computorizadas (SET2008)

UBIETO, Agustín, Génesis y desarrollo de España, II. Diapositivas, Colección Materiales para la Clase, nº3, vol. 2, Instituto de Ciencias de la Educación, Zaragoza, 1984 (www.clio.rediris.es/n32/atlasubieto.htm)

c. Obras Gerais

DAEHNHARDT, Rainer, Alguns Segredos da História Luso-Alemã (Einige Geheimnisse der Deutsche-Portuguiesischen Geschichte), edição bilingue, Lisboa, Edição Pesquisa Histórica, 1990

GODINHO, Vitorino Magalhães, A Expansão Quatrocentista Portuguesa, 2ª ed., Lisboa, Publicações D. Quixote, 2008

HERCULANO, Alexandre, História de Portugal, vol. III, colecção Oitocentos Anos de História, 1ª ed., Lisboa, Ulmeiro, Fevereiro de 1983

OLIVEIRA, Fernando, Arte da Guerra no Mar, Lisboa, Edições Culturais da Marinha, 1983

SARAIVA, José Hermano, GUERRA, Maria Luísa, Diário da História de Portugal, s.l., Selecções do Reader's Digest, Maio de 1998

SERRÃO, Joaquim Veríssimo (cord.), e outros, História de Portugal, 2ª ed., vol. I - Estado, Pátria e Nação (1080-1415), Lisboa, Editorial Verbo, 1978

2. Bibliografia Específica

CABRERA, Manuel Lobo, “As Tentativas Frustradas para Ocupação de Uma das Ilhas Canárias pelos Portugueses”, Portugal no Mundo, dir. Luís de Albuquerque, vol. I, Lisboa, Publicações Alfa, 1989

COSTA, Paula Maria Pinto, “Ordens Militares e Fronteira: um Desempenho militar Jurisdicional e Político em Tempos Medievais”, História, Revista da Faculdade de Letras, III série, vol. 7, Porto, 2006, pp. 79-91

FONSECA, Luís Adão da, “O horizonte Insular na Experiência Cultural da Primeira Expansão Portuguesa”, Actas do Congresso Internacional Comemorativo do Regresso de Vasco da Gama a Portugal, Portos, Escalas, Ilhéus no Relacionamento entre o Ocidente e o Oriente, Universidade dos Açores, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Vol.1, 1999, p. 57-93

FONSECA, Henrique Quirino da, Os Portugueses no Mar - Memórias Históricas e Arqueológicas das Naus de Portugal, vol. I, 2ª edição (reedição), Lisboa, Ementa Histórica das Naus Portuguesas, 1926

MENEZES, José de Vasconcelos e, Os Marinheiros e o Almirantado - Elementos para a História da Marinha (Século XII - Século XVI), colecção Armadas Portuguesas, Lisboa, Academia de Marinha, 1989

MORENO, Humberto Baquero (coord.), História da Marinha Portuguesa, vol. II - Homens, Doutrinas e Organização (1139-1414), Lisboa, Academia de Marinha, 1998

MONTEIRO, Armando da Silva Saturnino, Batalhas e Combates da Marinha Portuguesa, vol. I (1139-1521), 1ª ed., Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, 1989

PORTELLA, Cristina, “Geraldo Sem Pavor, o Guerrilheiro do Rei”, Factos Desconhecidos da História de Portugal, 1ª ed., Lisboa, Selecções do Reader’s Digest, Abril de 2004

QUINTELLA, Inácio da Costa, Annaes da Marinha Portuguesa, tomo I, Lisboa, Academia Real das Sciencias, 1893

SELVAGEM, Carlos, Portugal Militar - Compêndio de História Militar e Naval de Portugal Desde as Origens do Estado Portucalense até ao Fim da Dinastia de Bragança, colecção Temas Portugueses, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, Setembro de 1991

VARANDAS, José, Apontamentos para o Seminário “História Marítima dos Séculos X-XV” no âmbito do I Mestrado de História Marítima (2007-2009), Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, s.d.

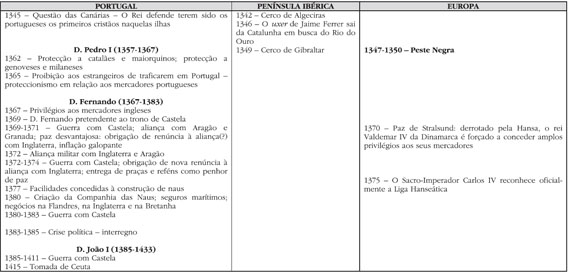

ENTRAM QUADROS

* Mestrando em História Marítima. Colaborador dos Anais do Clube Militar Naval e da Revista da Armada.

1 Utilizamos o termo com a devida reserva, uma vez que o conceito de estado, como nós o conhecemos, não se encontra devidamente enraizado no pensamento do homem medieval. Afinal, falamos de um tempo em que a gestão da territorialidade se baseia na autoridade pessoal do senhor da terra e nas relações de suserania e vassalagem que caracterizam a sociedade feudal, ocupando o Rei um dos muitos lugares da hierarquia que lhe está associada.

2 É de referir, também neste período, o oferecimento de “naves portuguesas” à frota galega do arcebispo D. Diego Xelmírez (España Sagrada, XX, Madrid, 1792, pp. 324 e segs., cit. por Paula Pinto Costa e Júlia Alves de Castro, “A Legislação”, História da Marinha Portuguesa, coord. Humberto Baquero Moreno, vol. II - Homens, Doutrinas e Organização (1139-1414), parte III, Lisboa, Academia de Marinha, 1998, p. 204).

3 José de Vasconcellos e Menezes, Os Marinheiros e o Almirantado - Elementos para a História da Marinha (Século XII - Século XVI), colecção Armadas Portuguesas, Lisboa, Academia de Marinha, 1989, p. 10.

4 Tendo a frota cristã sido, essencialmente, composta de navios dos cruzados, não deixa de ser interessante a menção feita na carta do cruzado Osberno à morte do “Rector Galeata Regis” numa porta do castelo ("De expugnatione Lyxbonensi", Portugaliae Monumenta Historica. Scriptores, I, org. de Alexandre Herculano, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1856, págs. 392 a 405; Manuscrito do códice n.º 470, folhas 125-146, Corpus Christi College da Universidade de Cambridge). Seria esta figura - eventualmente identificada como o célebre Martim Moniz - o comandante de uma verdadeira esquadra de galés do Rei?

5 Vasconcellos e Menezes, op. cit., p. 15.

6 Descobrimentos Portugueses, vol. I, publ. e pref. João Martins da Silva Marques, reprod. fac-similada, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica, 1988, p. 1, respectivamente, documento 1, Maio de 1179 (Forais Antigos, mº3, nº3) e documento 2, Maio de 1179 (Arq. C.M. Lisboa, “Místicos de Reis”, 1º2, nºs 2 e 3).

7 Referenciado, nomeadamente, por Frei António Brandão (Monarquia Lusitana, partes terceira e quarta, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1973-74, cap. XXI-XXIII, fls. 254vs-258) e Duarte Galvão (Cronicha de El-Rei D. Affonso Henriques, segundo o manuscrito da Torre do Tombo e conforme a 1ª ed. de 1726, prefácio e notas de G. Pereira, Bibliotheca de Classicos Portuguezes, vol. LI, Lisboa, Mello D’Azevedo, 1906, cap. LIV-LVI, pp. 155-160).

8 Mª Fernanda Gomes da Silva, “ROUPINHO, Fuas”, Dicionário da História de Portugal, coord. Joel Serrão, vol. III, Lisboa, Iniciativas Editoriais, 1964, p. 696.

9 Portugaliae Monumenta Historica, vol. II, nova série, Lisboa, Academia de Ciências, 1980, vol. II/1, pp. 301, 366 e 482, vol. II/2, pp. 63, 141 175. Nesta fonte a alcunha de Fernão Gonçalves surge grafada como “Farroupim”. Se este termo, cujo significado não encontrámos, for a origem etimológica - que não pudemos comprovar - da palavra “farroupinho” (porco pequeno), talvez possamos ficar aqui com uma ideia do porte físico daquele que poderá ter sido o nosso “Primeiro Almirante”.

10 Duarte Galvão, op. cit., p. 158.

11 Empregamos o termo “galés” com uma certa reserva, uma vez que só a partir do reinado de D. Sancho II encontramos documentos que comprovam a utilização e a construção daquele tipo de navios. É possível que os cronistas quinhentistas aplicassem a designação de “galé” - o navio combatente por excelência - de um modo genérico, a qualquer navio armado para a guerra. Mas também não excluímos a hipótese da utilização de galés propriamente ditas, uma vez que a construção daquele tipo de navios por cristãos em solo peninsular está documentada desde finais do século XI, na Galiza, sob a jurisdição do arcebispo de Compostela, Diego Xelmírez.

12 De acordo com as crónicas, D. Fuas teria assumido o comando da frota na altura em que seria alcaide de Porto de Mós, onde repelira um ataque mouro (Duarte Galvão, op. cit., pp. 155-157, Frei António Brandão, op. cit., fl. 254). Quanto tempo tivera para se preparar? Teria a Lenda da Nazaré, associada à sua figura, algum fundo de verdade, na medida em que o célebre cavaleiro tivesse tido, de certo modo, algum contacto com a actividade marítima das populações litorais que o habilitasse às lides de mar? Teria tido ao seu dispor um certo número de barcas armadas com as quais já teria enfrentado algumas incursões de piratas sarracenos? É certo que falamos de um comandante militar que poderá não ter tido intervenção directa na manobra dos navios, mas teria forçosamente de ser possuidor de alguns conhecimentos que o habilitassem a enfrentar a realidade do combate no mar, mesmo que este, na sua forma mais rudimentar, se baseasse nas técnicas de abordagem - que, por si só, exigem alguns conhecimentos náuticos - e na peleja corpo-a-corpo, na qual sobressaía o valor individual do combatente.

13 Duarte Galvão, op. cit., p. 157. Frei António Brandão não especifica a dimensão da armada inimiga.

14 Alexandre Herculano, História de Portugal, vol. III, livro II (1128-1185), colecção Oitocentos Anos de História, 1ª ed., Lisboa, Ulmeiro, Fevereiro de 1983, pp. 148-149.

15 Carlos Selvagem, Portugal Militar, colecção Temas Portugueses, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, Setembro de 1991, p. 57.

16 “Doação de dois morabitinos, anualmente, pela festa de S. Miguel, pelas almas dos dadores e de seus pais, como pensão imposta perpetuamente numas casas sitas em Lisboa, na paróquia de Santa Maria Madalena, junto das taracenas del-Rei”, documento 6, Outubro de 1237, Descobrimentos Portugueses, vol. I, p. 4, Mostº Chelas, mº 9, nº 175 orig.

17 Herculano refere que o emir de Valência, Yusuf Abu Yacub, estaria, em 1182, a preparar uma ofensiva a partir do Norte de África, concentrando em Ceuta as suas forças (op. cit., p. 152).

18 V. nota anterior.

19 De acordo com Frei António Brandão (op. cit., fl. 258), teria sido um temporal a empurrar os navios, na altura ao largo do Algarve, para lá do Estreito. Consideramos, no entanto, algo duvidoso que os mouros tivessem a sua esquadra concentrada naquele porto à espera que um fortuito golpe de vento ou de mar fizesse cair nas suas mãos a frota cristã (a menos que o objectivo fosse, inicialmente, o lançamento de uma operação naval ofensiva contra as costas cristãs), tal como nos parece muito pouco provável que, mesmo empurrados por ventos fortes, os navios se tivessem visto forçados a passar pela estreita abertura que dá acesso ao Mediterrâneo, em vez de arribar a uma zona safa da costa onde, eventualmente, pudessem varar até passar o mau tempo.

20 Duarte Galvão, op. cit., p. 160, Frei António Brandão, op. cit., p. 258.

21 Armando Saturnino Monteiro, Batalhas e Combates da Marinha Portuguesa, vol. I (1139-1521), 1ª ed., Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, 1989, p. 16.

22 Cristina Portela, “Geraldo Sem Pavor, o Guerrilheiro do Rei”, Factos Desconhecidos da História de Portugal, 1ª ed., Lisboa, Selecções do Reader’s Digest, Abril de 2004, p. 63.

23 Vitorino Magalhães Godinho, A Expansão Quatrocentista Portuguesa, 2ª ed., Lisboa, Publicações D. Quixote, 2008, p. 99.

24 Do ponto de vista estratégico, podemos classificá-lo como um “choke-point”, uma das grandes “zonas de aperto” mundiais nas quais confluem as rotas marítimas e cujo controlo é fundamental para garantir a supremacia no mar.

25 Ruy de Pina, Cronicha do Muito Alto e Muito Esclarecido Príncipe D. Sancho I, Segundo Rey de Portugal, segundo o manuscrito da Torre do Tombo, prefácio e notas de Miguel Lopes Ferreyra, Lisboa, Lisboa Occidental, Officina Ferreyrana, 1727, p. 18.

26 Idem, ibidem, cap. IX, p. 20.

27 Documento 3, 7 de Dezembro de 1210, Descobrimentos Portugueses, vol. I, p. 1, Arq. C.M. Lisboa, “Lº dos Pregos”, fl. 3.

28 Magalhães Godinho, op. cit., pp. 61 e 64.

29 Idem, ibidem, p. 113.

30 Idem, ibidem, p. 101.

31 Idem, ibidem.

32 Agustín Ubieto, Génesis y desarrollo de España, II. Diapositivas, Colección Materiales para la Clase, nº 3, vol. 2, Instituto de Ciencias de la Educación, Zaragoza, 1984 - www.clio.rediris.es/n32/atlasubieto.htm.

33 Vasconcellos e Menezes, op. cit., p. 19.

34 “Documento 4, 1211, Descobrimentos Portugueses, vol. I, p. 2, Livro das Leis e Posturas Antigas, fl. 1, 2ª col..

35 Ruy de Pina, Cronicha do Muito Alto e Muito Esclarecido Príncipe D. Affonso II, Terceiro Rey de Portugal, segundo o manuscrito da Torre do Tombo, prefácio e notas de Miguel Lopes Ferreyra, Lisboa, Lisboa Occidental, Officina Ferreyrana, 1727, p. 9.

36 Idem, ibidem, pp. 12 e 13.

37 Vasconcellos e Menezes, op. cit., p. 19.

38 Onde, segundo Alexandre Herculano, se terá registado a participação de embarcações e tripulações de guerra (conforme referido por José Varandas, “A Marinha Medieval Portuguesa - Suporte da Independência”, Apontamentos para o Seminário “História Marítima dos Séculos X-XV” no âmbito do I Mestrado de História Marítima (2007-2009), Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, s.d.). O seu modo de emprego não nos parece muito claro, mas será, possivelmente, de supor que terão sido utilizadas para transportar homens e material pelo Guadiana acima, ao mesmo tempo que bloqueariam a sua barra à vinda de eventuais reforços inimigos.

39 Bula “Cum Carissimus in Christo”, de Gregório IX (Documento nº 50, 18 de Fevereiro de 1241), Monumenta Henricina, 1º vol., Coimbra, Comissão executiva das Comemorações do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique, 1960, pp. 77-78. ANTT., Bulas, caixa 27, maço 68-A. ANTT., Bulas, maço 36, nº 77. ANTT, Livro das Ilhas, fl. 121. Note-se que apesar de datar de 1241, esta bula teria sido, provavelmente, antecedida de um continuado esforço diplomático em Roma.

40 Um documento de 1237 menciona a expressão “palatium navigiorum regis” (v. nota 16), provável referência à existência de taracenas reais (eventualmente recuperadas a partir das antigas taracenas muçulmanas). Claro que, como atrás referimos, isto não invalida a possibilidade de estas terem sido reactivadas muito antes, embora não haja documentos que apontem claramente nesse sentido. Também é referido o facto de, cada vez que uma galé era armada, ser cobrado aos judeus o foro de uma âncora e um calavre de 60 braças (“Inquirição secreta sobre o foro que deviam pagar os judeus sempre que fossem lançadas ao mar galés do Rei”, documento 51, 1279-1325, Descobrimentos Portugueses, vol. I, p. 46, Chancª D. Dinis, 1º1, fl. 141, 2ª col.).

41 Ruy de Pina, Cronicha do Muito Alto e Muito Esclarecido Príncipe D. Affonso III, Quinto Rey de Portugal, segundo o manuscrito da Torre do Tombo, prefácio e notas de Miguel Lopes Ferreyra, Lisboa, Lisboa Occidental, Officina Ferreyrana, 1728, p. 10.

42 Ruy de Pina, Cronicha do Muito Alto e Muito Esclarecido Príncipe D. Affonso III, pp. 22 e 23.

43 Carlos Selvagem, op. cit., p. 95; Inácio da Costa Quintella, Annaes da Marinha Portuguesa, tomo I, Lisboa, Academia Real das Sciencias, 1893, p. 12.

44 G.T.T., 3485-XV, 15-36.

45 “Carta de Eduardo III de Inglaterra a el-Rei D. Dinis”, documento 16, 3 de Outubro de 1308, Descobrimentos Portugueses, vol. I supl., p. 26.

46 Rainer Daehnhardt, Alguns Segredos da História Luso-Alemã (Einige Geheimnisse der Deutsche-Portuguiesischen Geschichte), edição bilingue, Lisboa, Edição Pesquisa Histórica, 1990, pp. 24-25. Esta visão é, no entanto, contrariada pelo Padre Fernando Oliveira que, na Arte da Guerra do Mar (Lisboa, Edições Culturais da Marinha, 1983, pp. 31-36) refere as propriedades dos vários tipos de madeiras disponíveis aquém e além-mar, cada uma delas com as suas vantagens e desvantagens na construção naval, e cada uma delas adequada à manufactura de diferentes partes do navio, pelo que a desvalorização da qualidade das madeiras nacionais afigura uma generalização pouco rigorosa. Naturalmente, não pomos de parte as vantagens de uma eventual diversificação dos materiais que o intercâmbio com a Liga Hanseática mencionado por Daehnhardt possa ter trazido.

47 “Contrato entre el-Rei D. Dinis e Manuel Pessanha, genovês”, documento 37, 1 de Fevereiro de 1317, Descobrimentos Portugueses, vol. I, pp. 27/30, Chancª D. Dinis, 1º3, fl.108, 1ª col.

48 Um documento dessa data refere uma doação do Rei a um tal “Domingos Martinz dicto almirãte” (Chancelaria de D. Dinis, liv. 1, fl. 221). Do texto fica a impressão de que se trata de uma alcunha e não de um cargo formal.

49 Maria Fernanda Gomes da Silva, “Almirante”, Dicionário de História de Portugal, vol. I, Lisboa, Iniciativas Editoriais, 1964, p. 118.

50 Magalhães Godinho, op. cit., p. 43.

51 Idem, ibidem, p. 96.

52 “Letras Apostolice Sedis”, do Papa João XXII (Documento nº 70, 23 de Maio de 1320), Monumenta Henricina, 1º vol., pp. 133-135. AV., Reg. Avion., vol. 13, fl. 379.

53 Inácio Quintella, op. cit., P. 13.

54 Carlos Selvagem, op. cit., p. 108; Quirino da Fonseca, op. cit., p. 45.

55 Ruy de Pina, Cronicha do Muito Alto e Muito Esclarecido Príncipe D. Diniz, Sexto Rey de Portugal, segundo o manuscrito da Torre do Tombo, prefácio e notas de Miguel Lopes Ferreyra, Lisboa, Lisboa Occidental, Officina Ferreyrana, 1729, p. 59.

56 Paula Pinto Costa, “Ordens Militares e Fronteira: um Desempenho militar Jurisdicional e Político em Tempos Medievais”, História, Revista da Faculdade de Letras, III série, vol. 7, Porto, 2006, pp. 79-91; Luís Adão da Fonseca, “O horizonte Insular na Experiência Cultural da Primeira Expansão Portuguesa”, Actas do Congresso Internacional Comemorativo do Regresso de Vasco da Gama a Portugal, Portos, Escalas, Ilhéus no Relacionamento entre o Ocidente e o Oriente, Universidade dos Açores, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Vol. 1, 1999, pp. 79-84.

57 José Hermano Saraiva e Maria Luísa Guerra, Diário da História de Portugal, s.l., Selecções do Reader's Digest, Maio de 1998, p. 48.

58 Ruy de Pina, Cronicha de El-Rei Dom Afonso o Qvarto, segundo o manuscrito da Torre do Tombo e conforme a 1ª ed. de 1653, prefácio e notas de Paulo Craesbeek, Lisboa, Edições Bíblion, 1936, pp. 103-105.

59 Alguns autores utilizariam a expressão “combate de alto mar”, a qual não subscrevemos por se tratar de uma incorrecção náutica.

60 Ruy de Pina, Cronicha de El-Rei Dom Afonso o Qvarto, pp. 105-106.

61 Magalhães Godinho, op. cit., p. 119.

62 Ruy de Pina, Cronicha de El-Rei Dom Afonso o Qvarto, pp. 145-148.

63 Idem, ibidem, p. 180-182.

64 Magalhães Godinho, op. cit., p. 135. É de referir que, de acordo com o mesmo autor (op. cit., p. 54), se fazia sentir no Reino, desde D. Afonso III, uma notória escassez de cereais que teria levado à intenção de ir buscá-los ao “celeiro” marroquino. Mas Portugal não estava só nesta tendência, pois já Raimundo Lúlio, o Maiorquino, teria concebido um plano para união da cristandade através do domínio do Norte de África (op. cit., p. 72).

65 Idem, ibidem, p. 55.

66 Idem, ibidem, pp. 54 e 87.

67 Idem, ibidem, p. 45.

68 Idem, ibidem, p. 133.

69 Idem, ibidem, p. 116.

70 Idem, ibidem, p. 96.

71 Rés. Ge B 696.

72 Idem, ibidem, pp. 45 e 96.

73 É de referir que só no Atlas Catalão de Abraham Crésques, de 1375 (Bibiothéque National de France, Rés. Ge CC 54), a Madeira surge inequivocamente representada.

74 Idem, ibidem, p. 241.

75 “Noticia atribuída a Giovanni Boccacio, com base em cartas recebidas de mercadores florentinos estabelecidos em Sevilha, sobre a expedição às Ilhas Canárias” (Documento nº 88 Julho, Novembro de 1341). Monumenta Henricina, 1º vol., pp. 201-206. BNF., Miscelânea, B. R. nº 50. AIRES DE SÁ, em nota ao vol. I do VISCONDE DE SANTARÉM, Cartografia Antiga. COSTA MACEDO, Memórias para a história das navegações e descobrimentos dos portugueses. - Aditamentos à primeira parte da Memória, em 1835. EUGÉNIO DO CANTO, Supplemento à carta del-rei D. Afonso IV ao Papa Clemente VI. GUIDO PO, Congresso do Mundo Português, vol. 3, t. 1. MAGALHÃES GODINHO, Documentos sobre a Expansão Portuguesa, vol. 1, pp. 21 e ss. GUIDO PO, La Collaborazione ítalo-portoghese alle grandi esplorazioni geografiche, p. 313. SEBASTIANO, CIAMPI, Monumenti d’un manuscritto autografo di Messer Giovanni Boccacci da Certaldo, Florença, 1827. SILVA MARQUES, Descobrimentos Portugueses, vol. I, pp. 77 e ss. VIESSEUX, Antologia, 1926.

76 Manuel Lobo Cabrera, “As Tentativas Frustradas para Ocupação de Uma das Ilhas Canárias pelos Portugueses”, Portugal no Mundo, dir. Luís de Albuquerque, vol. I, Lisboa, Publicações Alfa, 1989, pp. 150-152.

77 Carta de D. Afonso IV ao Papa Clemente VI (Documento nº 97, 12 de Fevereiro de 1345). Monumenta Henricina, 1º vol., pp. 230-234. AV., Reg. Vat., vol. 138, fl. 148. COSTA MACEDO, Memórias, p. 17. COSTA MACEDO, Carta del-rei D. Afonso IV, Lisboa, 1910. FAUSTINO DA FONSECA, História. FAUSTINO DA FONSECA, História da Colonização Portuguesa no Brasil, t.1, p. LXVII. MAGALHÃES GODINHO, Documentos sobre a Expansão Portuguesa, vol. 1, pp. 29 e ss. PEREZ EMBID, Los descubrimientos en el Atlántico, pp. 77 e ss. RAYNALDUS, Annales, ad an. 1344, nº 48 e ss. SILVA MARQUES, Descobrimentos, vol. 1, p. 86. ZUNZUNEGUI, Los orígenes, p. 394. CORRÊA, História da Descoberta, p. 144.

78 Bula “Vinee Domini Sabahot”, de Clemente VI (Documento nº 90, 11 de Dezembro de 1344). Monumenta Henricina, 1º vol., pp. 214-216. AV., Reg. Vat., vol. 138, fl. 146b, nº 543. RAYNALDUS, Annales, ad an. 1344, nº 39. ZUNZUNEGUI, Los Origenes, p. 387.

79 Magalhães Godinho, op. cit., pp. 120 e 385.

80 Idem, ibidem, p. 118.

81 Idem, ibidem, p. 49.

82 Idem, ibidem, pp. 118-119.

83 Carta de D. Fernando a Lançarote da Franca (Documento nº 104, 29 de Junho de 1370), Monumenta Henricina, 1º vol., pp. 244-247. ALTE, Arquivo da Casa Franca. FORTUNATO DE ALMEIDA, História de Portugal, t.3, p. 762. SILVA MARQUES, Descobrimentos Portugueses, t.1, p. 126.