Parte I

Regresso à Geopolítica e o Discurso Americano

1. A Geopolítica revisitada

A Geopolítica descreve, explica e/ou analiza assuntos e problemas específicos de relações internacionais. É um modo de olhar o mundo que relaciona as ligações entre localização e políticas, entre Geografia, poder e diversidade cultural. A localização, o tamanho, a soberania e os recursos de um Estado afectam o modo como o povo desse Estado compreende e interage com o resto do mundo. Apesar das reivindicações a favor de formas ainda mais intensas de globalização, a importância do território, das fronteiras internacionais e da afirmação da soberania mantêm-se ainda fortes. Ao seu nível mais básico, a política internacional debruça-se sobre a luta por espaço e poder. Precisamente porque se preocupa com fronteiras, recursos, fluxos, territórios e identidades, a Geopolítica pode fornecer uma forma de análise crítica e de compreensão, apesar de controversa, dos fenómenos.

O fim da “guerra fria” trouxe a esperança de uma “nova ordem internacional” e previsões de que a economia - ou, como disse Edward Luttwak, a Geo-economia - substituiria a Geopolítica como força motriz da política internacional, atirando com aquela para o caixote do lixo da História. O fulcro da política internacional, diziam os “entendidos”, seria a globalização, o “microchip” ou a Geo-economia. Os elementos tradicionais do poder de uma nação - posição geográfica, poder militar, forma de governo, população, poder económico e industrial - seriam substituídos pelas relações comerciais, cooperação ambiental e redes globais de informação. Um mundo cada vez mais interdependente, afirmava-se, seria menos vulnerável aos conflitos militares e políticos.

Todavia, os acontecimentos cedo provaram que a Geografia ainda era importante, que as nações ainda lutavam por poder e por território, que o poder militar ainda se sobrepunha ao económico, e que, ao contrário do que Francis Fukuyama defendia, não estávamos ainda no “fim da História”. Num ápice, Saddam Hussein ocupava o Kuwait, a Rússia combatia na Tchechénia, os Sérvios tentavam dominar a ex-Jugoslávia recorrendo até ao genocídio, a Coreia do Norte desenvolvia e testava mísseis nucleares, reacendia-se o conflito israelo-palestiniano, e a Índia e o Paquistão quase chegavam ao patamar nuclear sobre o controlo da Cachemira. A Geórgia, um “Estado exíguo”, na esperança longínqua de uma eventual adesão à NATO como modo de resolver os seus problemas, deixou-se “entalar” entre passar a ser um “peão” da política energética dos EUA (rota de passagem de oleodutos e gasodutos) e a “herança estaliniana” do estabelecimento de fronteiras aleatórias de conveniência entre as ex-repúblicas soviéticas, recriando os tempos da “guerra fria”. A importância fundamental da Geopolítica reafirmava-se!

Num artigo publicado em 1996, Colin Gray afirmou que “a política mundial ainda está ligada à territorialidade e aos Estados (...) Os factores geográficos são dominantes na política mundial”. A Geografia, afirmava ele, “define os actores, define frequentemente o que está em jogo e por que os actores se enfrentam, e define sempre os termos em que medem a sua segurança”. Conclui que “a Geografia é incontornável!” 1 Em 1999, um outro artigo, de M. T. Owens, dava talvez o argumento mais explícito sobre a continuada relevância da Geopolítica para o estudo e para a prática das relações internacionais. Nesse artigo ele refuta o “fim da história”, a globalização, e a “geo-economia”: “A realidade das relações internacionais ocorre no espaço geográfico real, no tempo e no espaço, em locais e ambientes geográficos específicos (...) Na política internacional, a Geografia define os limites e as oportunidades”.2

A Geopolítica fornece-nos um guia fiável da paisagem global, utilizando descrições geográficas, metáforas e modelos-padrão, tais como “cortina de ferro”, “terceiro mundo”, “connosco ou contra nós”, “grande satã”, “eixo do mal”, “varrer Israel do mapa”, ou “estado-pária”. Cada um destes termos é essencialmente geográfico, porque os locais são identificados e rotulados como tal. Ajuda por isso a criar um modelo simplificado do mundo, que pode então ser utilizado para assessorar e informar quem faz a política externa e de segurança.

A arquitectura geopolítica dominante tem assentado num sistema internacional baseado em estados territoriais, jurisdições exclusivas e fronteiras nacionais. Territórios e recursos, tais como jazigos de petróleo e nascentes de água, são importantes. Porém, importantes são também os fluxos de pessoas, de ideias, de bens, de combustível e de dinheiro. Em Janeiro de 2006, a população da Ucrânia descobriu as consequências do corte no abastecimento de gás natural, quando as suas casas deixaram de ser aquecidas. A Rússia, como principal abastecedor de gás natural à Europa, relembrou que ainda detém uma influência decisiva, podendo manejar, seduzir ou intimidar outros Estados.

Nos últimos anos, um dos termos mais utilizados pelos líderes políticos, jornalistas e académicos, para descrever e explicar as alterações políticas e económicas, tem sido a “globalização”, o movimento de capitais, pessoas, ideias, tecnologia e bens de local para local, com as implicações correspondentes nas relações humanas. Os territórios e as fronteiras tornaram-se menos importantes no desenvolvimento das relações humanas. À medida que o sistema internacional se abriu e aprofundou, a Geografia e o sentido do espaço físico pareciam já não interessar. O controlo de fronteiras, por exemplo, é um elemento significativo na demonstração da soberania. Os conceitos e os processos relacionados com a globalização, soberania e direito internacional modelam assim a arquitectura geopolítica global. O sistema internacional, baseado nos Estados e nos princípios relacionados, está a alterar-se bastante no tempo e no espaço. A compressão do espaço e do tempo tem-se intensificado e o termo “globalização” tem sido utilizado para englobar as mudanças na sociedade, não obstante as discussões sobre a sua intensidade e significado geográficos. Uma visão desregulada da geografia mundial tem vindo a impor-se: um mundo sem fronteiras, que encoraja os fluxos de investimento e de bens.

Se se pretende compreender melhor como a Geopolítica se alterou desde os tempos de Mackinder, tem de se examinar como os Estados, entre outros actores, têm respondido, resistido e regulado os processos relacionados com a globalização. Opiniões recentes têm analisado o papel de actores não-estatais, redes, organizações regionais, empresas transnacionais e organizações governamentais internacionais, e a teia de interdependências que está a modificar as relações internacionais.

2. O discurso geopolítico americano

O raciocínio geopolítico no contexto do moderno sistema mundial é que uma potência hegemónica é, por definição, um “legislador” para a comunidade mundial. Aqueles que estão no poder nas instituições dessa potência hegemónica tornam-se os reitores (deões) da política mundial, os administradores, reguladores e geógrafos dos assuntos internacionais.

Deve reconhecer-se que o envolvimento americano na política mundial tem seguido uma lógica cultural, um conjunto de pressuposições e orientações distintas. A liberdade económica, em particular, tem sido um elemento central na cultura americana. Isto deu origem a uma tentativa para reconstruir locais exteriores à imagem americana.

Uma primeira observação no raciocínio geopolítico prático na política externa dos EUA é a representação da “América” como local predominantemente mitológico. A “América” é um local, ao mesmo tempo real, material e limitado, mas também um ideal mitológico, imaginário e universal, sem limites espaciais específicos.

Uma segunda observação é a existência de uma tensão entre estas duas imagens. Por um lado, o discurso americano realça insistentemente a localização singular da “América”; por outro e simultaneamente, reclama que os princípios deste “novo mundo” são universais e não espacialmente confinados nele. A geografia invocada na “Declaração de Independência” não era continental ou hemisférica, mas sim universal. As liberdades por que luta são, nas palavras de Reagan, as liberdades desejadas por “todos os povos do mundo”. A “América” é, ao mesmo tempo, um Estado territorialmente definido e uma ideia universal, um local no continente americano e uma pátria mítica da liberdade.

A declaração unilateral do que mais tarde se tornou conhecida como a “doutrina Monroe” (1823), afirmava que o sistema político das potências europeias era diferente do americano. Por isso, os EUA considerariam “qualquer tentativa para alargar esse sistema a qualquer parte deste hemisfério como perigosa para a paz e para a nossa segurança”. Um “hemisfério americano” era, sem sombra de dúvida, uma construção social arbitrária.

No final do século XIX, a riqueza e o poder crescentes dos EUA, juntamente com a corrida às colónias pelos estados europeus, gerou uma política externa que subordinava a identidade hemisférica dos EUA a temas universalistas ligados à raça, à civilização e à cristandade. O presidente McKinley, dizendo agir sob inspiração divina, viu como tarefa dos EUA elevar e civilizar as Filipinas (evitando ao mesmo tempo que caísse nas mãos de rivais comerciais como a França ou a Alemanha!) e “livrar” as Antilhas do colonialismo espanhol (Guerra Hispano-Americana), ao passo que o famoso “corolário” de Theodore Roosevelt afirmava que “injustiças crónicas ou uma impotência que resultem na perda dos laços de uma sociedade civilizada pode, na América, como em qualquer outra parte, em último caso, requerer a intervenção de uma nação civilizada e apesar da adesão à doutrina Monroe, os EUA podem ser forçados, apesar de relutantemente, ao exercício de um poder de polícia internacional”3.

A argumentação geopolítica pela qual a escravatura doméstica e o expansionismo americanos coexistiram, nomeadamente a separação entre territórios civilizados e não civilizados, raças superiores e inferiores, identificação dos anglo-saxãos como “adultos”, ajudou a moldar o espaço político global. Os EUA começavam a considerar-se uma “potência mundial” com “princípios” que já não eram apenas eventualmente aplicados ao “hemisfério americano”.

As ideias raciais de McKinley e Theodore Roosevelt foram seguidas por Woodrow Wilson. O internacionalismo deste não vingou entre as duas guerras, em parte devido ao fortalecimento da mitologia de que a verdadeira e a pura “América” era isolacionista.

Contudo, enquanto os governos dos EUA se afastavam de alianças políticas nos anos 1930, as suas empresas continuaram a sua expansão pelo mundo. Quando da “doutrina Truman”, após a 2.ª Guerra Mundial, os EUA já se viam não como “uma” potência mundial, mas sim como “a” potência mundial. A argumentação geopolítica de Truman era abstracta e universal. A contenção não tinha claramente limitações geográficas conceptuais.

Uma terceira observação sobre o discurso geopolítico americano relaciona-se com as fortes linhas que traça entre o “seu” espaço e o espaço do “outro”, uma fronteira que separa a civilização da selvajaria, ou uma “cortina de ferro” que separa o mundo livre do “império do mal”, ou como afirma J. O. Robertson, “as fronteiras e linhas são símbolos poderosos para os americanos. A fronteira móvel nunca foi apenas uma linha geográfica: foi uma barreira palpável que separava a selva da civilização. Fazia a distinção entre americanos, com as suas crenças e ideais, de selvagens e estrangeiros (...)”4.

A figura de George Kennan surgiu nos anais da política externa americana como o homem que ajudou a codificar e a construir os elementos centrais do que se tornou o discurso da “guerra fria”. A divisão crucial do mundo para Kennan e muitos outros que construíram a comunidade de segurança atlanticista, era aquela entre o Ocidente e o Oriente, entre um mundo de democracias de comércio marítimo e o mundo oriental de moderno despotismo xenófobo. No seu famoso “telegrama longo”, enviado de Moscovo, onde era “encarregado de negócios” a seguir ao fim da 2.ª Guerra Mundial, Kennan descreve o governo soviético como cheio de uma atmosfera de secretismo e conspiração orientais. No seu artigo publicado na revista “Foreign Affairs”, em Julho de 1947, expõe a tese que “a personalidade política do poder soviético é o produto da ideologia e das circunstâncias (...) Os conceitos de Lenine são baseados e fortalecidos pelas lições da história russa: séculos de batalhas obscuras entre tribos nómadas na vastidão das planícies desprotegidas, onde a cautela, a discrição, a flexibilidade e o engano eram as qualidades valiosas”5. O totalitarismo soviético não era mais do que o despotismo oriental tradicional, adicionado com a moderna tecnologia de polícia.

Ainda segundo Kennan, a URSS era uma potência astuta e flexível que utilizava uma variedade de “manobras tácticas” para cortejar o Ocidente, em particular uma Europa Ocidental vulnerável e enfraquecida psicologicamente e predisposta a “pensamentos cor-de-rosa”. Face a esta situação, a política dos EUA necessitava ser “de longo prazo, paciente mas de contenção firme e vigilante das tendências expansionistas soviéticas”. Os EUA tinham de actuar como o duro guardião da Europa Ocidental. “A acção política da URSS é uma corrente fluida que se move constantemente, para onde quer que lhe seja permitido. A sua principal preocupação é assegurar-se que todos os cantos e fendas disponíveis na bacia do poder mundial sejam preenchidas. Mas, se surgirem barreiras intransponíveis no caminho, aceita tais barreiras filosoficamente e acomoda-se a elas”6.

O fim da “guerra fria” foi sentido como uma vertigem geopolítica, um estado de confusão em que as velhas panaceias eram redundantes e as novas ainda não tinham sido inventadas, publicadas e aprovadas. O grande problema foi que ninguém, no Ocidente, tinha previsto o colapso do comunismo, a implosão da URSS e o fim da “guerra fria”. O colapso do império soviético revelou, não só o falhanço do comunismo, mas também o falhanço intelectual das instituições do Ocidente peritas em Geopolítica.

Aconselhando sobre os perigos da euforia, a administração Bush (pai) proclamou a “incerteza”, a “imprevisibilidade”, a “instabilidade” e o “caos” como as novas ameaças, e encontrou a razão e o racional para definir a “nova ordem mundial”, com os EUA no centro, com a “responsabilidade sem igual” de fazer o “trabalho sujo” de trazer a liberdade ao resto do globo.

O excepcionalismo nacional e o triunfalismo que caracterizou a declaração de Bush de uma “nova ordem mundial”, durante a Guerra do Golfo de 1991, era já evidente no Verão de 1989, na cultura estratégica e política dos EUA. Um exemplo gritante foi o ensaio “O fim da História”, de Francis Fukuyama, e a admiração e o entusiasmo que ele recebeu de muitos sectores da comunicação social ocidental. Este artigo foi apresentado como uma declaração filosófica importante, principalmente para proeminentes intelectuais neoconservadores. O “fim da História” era aquele ponto em que a humanidade tinha conseguido as verdades universais expressas primeiramente pela Revolução Francesa, os princípios da liberdade e da igualdade. O “estado homogéneo universal” tinha alcançado o pináculo da evolução histórica. Era homogéneo porque todas as contradições anteriores, como a divisão geopolítica ou em classes, estavam resolvidas e todas as necessidades humanas estavam satisfeitas. O que restava era primariamente a actividade económica.

O artigo de Fukuyama é importante porque foi uma tentativa precoce dos neoconservadores para refazer o discurso da “guerra fria” à luz do colapso do comunismo na Europa. Dado que tinha atingido o “fim da História”, o Ocidente era “pós-histórico”, ao passo que o resto do mundo estava ainda a lutar no “histórico”. As ideias de Fukuyama tinham contudo, na opinião de G. O’Tuathail, duas falhas importantes. Em primeiro lugar, era um esquema fortemente etnocêntrico que não reconhecia os problemas sérios que afectavam os estados ocidentais. Classificar certos estados como “liberais” não diz grande coisa sobre a estrutura geográfica específica de estados e as contradições das suas versões históricas particulares de liberalismo, nacionalismo e militarismo; os estados ocidentais estão longe de ser homogéneos em termos de liberalismo. Em segundo lugar, a suposição que o declínio da ideologia marxista-leninista e a suposta expansão do liberalismo levaria à diminuição dos conflitos internacionais entre os estados, era indevidamente optimista. A sua conclusão que a vida internacional para aqueles que alcançaram o “fim da História” está mais preocupada com a economia do que com a política e com a estratégia, vai de encontro à suposição falaciosa que as democracias capitalistas são pacíficas e não belicosas.

De acordo com Fukuyama sobre a importância da economia na “nova ordem mundial”, mas discordando com o seu raciocínio e com as suas conclusões, esteve Edward Luttwak um ano mais tarde. Para o autor, era visível que todos defendiam que os métodos de comércio estavam a destronar os métodos militares na política mundial. Porém, como consequência da globalização da economia americana, e da modernização militar levada a cabo pela administração Reagan, no início da década de 1990, os EUA tiveram um orçamento e um déficit comercial recorde.

Examinada, mais atentamente, a argumentação de Luttwak era apenas uma extensão dos pressupostos essencialmente realistas que tinham legitimado e alicerçado a “guerra fria”. Tal como a oposição de Fukuyama entre economia e política/estratégia, a oposição de Luttwak entre geopolítica e geo-economia caracterizava mal uma realidade mais complexa. Por um lado, a geopolítica da “guerra fria” também englobava a geo-economia. Por outro, o fim da “guerra fria” não marcou, por si só, o fim da Geopolítica apenas ideológica. A globalização da economia americana e o poder crescente das empresas transnacionais não eram antagonizadas pelos líderes políticos dos EUA, mas sim activamente encorajadas. Reagan e Clinton, subscreviam o discurso do liberalismo transnacional (ou neoliberalismo), acreditando na extensão mundial dos princípios do comércio livre e da desregulamentação. Geopolítica e Geo-economia não são conceitos opostos, pelo contrário entrelaçam-se.

O acontecimento que marcou oficialmente o início da “nova ordem mundial” foi a invasão do Kuwait pelo Iraque. Em termos práticos, para Bush esta “nova ordem” era um mundo dos EUA, aliados àqueles que os quisessem seguir ou que aceitassem essa “ordem”. Quaisquer alterações à ordem geopolítica desfavorável aos EUA e aos “interesses do Ocidente”, eram consideradas agressões fora da lei que “não podiam ser aceites”. A “nova ordem” de Bush centralizava-se nos mitos do excepcionalismo nacional americano: A “América” era a esperança da humanidade.

Uma perspectiva crítica do significado da “guerra do Golfo” é dada por Timothy Luke, num artigo de 1991: “o estilo de raciocínio do tempo da ‘guerra fria’ continua a dominar o pensamento estratégico americano, tal como a premissa da contenção, dirigida agora contra qualquer entidade ameaçadora, em vez de contra simplesmente o comunismo, e a política de equilíbrio de poderes alicerça a resposta de Washington a crises externas”7.

Luke descreveu como a globalização económica, cultural e política, e o caminho para uma forma de capitalismo corporativo mais transnacional e informacional, estão a transformar os princípios tradicionais básicos da política mundial, como a soberania do Estado, a integridade territorial e as comunidades ligadas aos seus locais. Na sua opinião, o poder já não está ligado ao “lugar”, mas “também flutua muitas vezes entre, sobre e sob as fronteiras colocadas no espaço, ao mesmo tempo que novos sentidos de localização artificial se tornam mais móveis e fluidos, definidos pelas condições mutáveis das redes de informação que transportam esses fluxos”.

O espaço e a velocidade, tornaram-se num espaço híbrido que se entrelaça, à medida que a territorialidade do sistema de estados está ser sufocado pelas redes globais de telecomunicações e do capitalismo corporativo transnacional. Na condição de pós-modernidade, o real tornou-se “hiper-real” ou mais real que o próprio real, quando informacionalizado e televisionado.

A “guerra do Golfo” foi a oportunidade perfeita para o complexo industrial militar americano se relegitimar e definir a situação fluida do “pós-guerra fria” como um mundo de “estados-pária” e “foras-da-lei nucleares” (Iraque, Irão, Líbia, Síria, Coreia do Norte, etc.) que ameaçavam a segurança do Ocidente. Com a “guerra do Golfo” como relações públicas de grande impacto, o Pentágono e outras instituições foram capazes de justificar a doutrina da sua nova postura “pós-guerra fria”. O argumento de que as Forças Armadas dos EUA deviam manter uma capacidade de combater duas guerras regionais, pilar fundamental da sua defesa estratégica, era fundamental para a nova doutrina “pária”. O objectivo do padrão das “duas guerras” era conter os cortes na defesa, mais do que ameaças geopolíticas reais.

Sem uma superpotência como inimigo claro e ajudada pela globalização da actividade económica, a partir dos anos 1960, criou-se uma crise de significado e de coerência para o Ocidente. Adicionalmente, dentro da sociedade ocidental, vozes sobre o multiculturalismo, as perspectivas femininistas e das minorias étnicas e raciais, começaram a desafiar as posições privilegiadas de quem tinha detido historicamente a autoridade. Para alguns neoconservadores, a tendência crescente das ideias do “multiculturalismo”, que desafiava os mitos excepcionalistas do Ocidente e a aplicação limitada dos seus princípios de liberdade e igualdade, ameaçavam “balcanizar”, por dentro, o Ocidente como identidade.

Alguns intelectuais neoconservadores, como Samuel Huntington, moldaram todo o mundo “pós-guerra fria” como uma guerra cultural entre diferentes grupos civilizacionais. Huntington escreveu sobre um “choque de civilizações” à escala mundial, que, no final, opunha “o Ocidente contra o resto”. Esta tese do “choque de civilizações” causou um enorme debate nos meios estratégicos americanos. Como outros intelectuais da governação estabelecida, Huntington tentou “civilizacionar” a turbulência e o caos da “nova (des)ordem mundial”, desenhando um mapa político que baseava o “Ocidente” à volta de valores conservadores e redefinia novos inimigos contra quem se mobilizar (i.e. fundamentalistas islâmicos, imigrantes e multiculturalistas).

A resposta dos EUA aos ataques de 11 de Setembro de 2001 tem sido sobejamente analisada e discutida. É comum descrever aquele evento como um importante ponto de viragem na história contemporânea. A subsequente invasão do Iraque, o uso de tortura indiscriminada e o estabelecimento de campos de prisioneiros, como os de Abu Ghraib e Guantanamo, apontam para uma inquietante falta de respeito pela lei e convenções internacionais. Um “estado de excepção” tornou-se norma numa era caracterizada como a “guerra ao terror”. Tal significa que, no caso dos EUA, um estado de emergência foi utilizado para justificar a degradação do estatuto legal de indivíduos e, assim, produzir uma existência legalmente inclassificável. Os homens capturados no Afeganistão e no Iraque não são classificados como prisioneiros de guerra (segundo a Convenção de Genebra) nem como acusados de crimes pela lei americana.

Geopoliticamente, contudo, as acções dos EUA indicam também uma adopção crescente de extra-territorialidade, que ameaça minar importantes princípios relacionados com a não-interferência e com a soberania nacional. Os danos causados à arquitectura geopolítica prevalecente têm sido consideráveis. A invasão mal justificada do Iraque, a falta de avaliação da violenta reacção contra os EUA no Médio Oriente, a falta de vontade política de ajudar a resolver a questão palestiniana e a falta de prioridade dada à reconstrução do Afeganistão e do Iraque, caracterizam a doutrina defendida pelos intelectuais neo-conservadores que têm assessorado George W. Bush. Princípios doutrinários como a antecipação (preemption), mudanças de regime e uniteralismo não são sustentáveis a longo prazo, nem substituem a lei internacional, a ONU e as instituições internacionais rejeitadas pelos EUA, como o Tribunal Penal Internacional. Argumentos simplistas, como “estão connosco ou contra nós”, ou “as superpotências não necessitam de aliados permanentes, apenas de coligações de ocasião” tiveram profundas repercussões geopolíticas. Para alguns neo-conservadores, é evidente que os EUA têm o direito de agir imperialmente ao mesmo tempo que asseguram os interesses nacionais. Os críticos, todavia, afirmam que a “América imperial” está empenhada num projecto racista destinado a subjugar regiões e populações em benefício de elites políticas e empresariais operando nos EUA, mas não só.

As ligações entre os discursos dos líderes políticos e as suas audiências (intencionalmente ou não) são componentes importantes da análise que pretendemos fazer da Geopolítica. Está relacionada com a parte da Geopolítica Crítica,8 a que os seus autores mais conhecidos (John Agnew, Simon Dalby e Gearóid O’Tuathail) chamaram Geopolítica Prática, que se preocupa com o discurso, que presta atenção às acções, mas também com as estratégias utilizadas nos discursos utilizados para as sustentar.

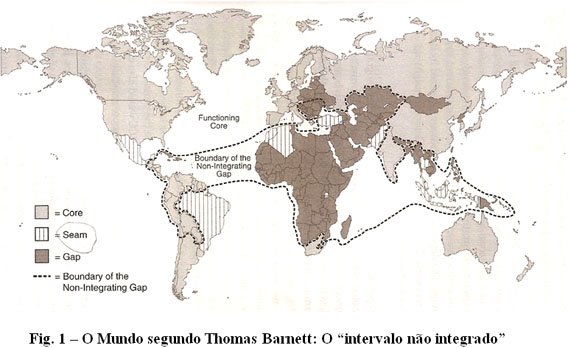

Em Março de 2003, na sequência dos atentados de 11 de Setembro de 2001 e da subsequente “guerra ao terror”, o estrategista americano neo-conservador Thomas Barnett elaborou um artigo na revista “Esquire”, que incluia um novo mapa-mundo, uma nova cartografia do poder e do medo, baseado numa divisão geográfica simples: o “núcleo funcional” e o “intervalo não integrado” (non integrated gap).9 Nesta visão, o mundo é ameaçador, com redes terroristas e estados-pária, capazes de iludir a arquitectura geopolítica da ordem global, e identifica os países que partilham os valores dos EUA e aqueles que o não faz. O “intervalo não integrado”, constituído pela América Central, parte da América do Sul, África à excepção da África do Sul, Balcãs, Médio Oriente, Ásia Central, Indochina e Coreia do Norte (Fig. 1), é uma parte do mundo ocupada por estados falhados ou não integrados na ordem global prevalecente, onde se mantém o combate ideológico. Barnett defende que a sua visão se baseia numa epifania geográfica simples: o perigo deve ser identificado por uma definição de “onde”, não de “quem”. O artigo atraíu as atenções da maior parte dos órgãos de comunicação e dos académicos.

Barnett afirma que os EUA devem seguir uma estratégia que leve a expandir o “núcleo” e a intervir decisivamente no “intervalo não integrado”. Para tal, devem estar preparados para agir unilateral e preemptivamente (em antecipação) para reconfigurar a ordem global. São necessárias novas regras de empenhamento para actuar no “intervalo”, em virtude de aquelas regiões não seguirem as regras em vigor no “núcleo”. Instituições como o Tribunal Penal Internacional são consideradas obstáculos que pretendem constranger o poder americano, quando este necessita de ter as “mãos livres” para impor a ordem e a estabilidade nos pontos mais ingovernáveis do mundo.

Este mapa é uma fantasia delirante e as experiências posteriores à intervenção no Iraque, em 2003, mostram quão perigosas são para os EUA as tentativas de impor, por meios militares, a democracia e o mercado aberto, em locais onde são vistos maioritariamente como ocupantes coloniais e não como libertadores e benfeitores.

Parte II

A Geopolítica do Médio Oriente

1. Preâmbulo

A evidência da expressão “a natureza detesta o vazio” aplica-se não só à Física, mas também à Sociedade. Um vazio de poder será inevitavelmente preenchido. Qualquer local onde exista o vazio está condenado ao tumulto.

Como ficou expresso, a Geografia domina a sociedade numa escala bastante grande. Como Walter Lippmann reconheceu, durante a 2.ª Guerra Mundial, “os factos da Geografia são permanentes”. A política mundial continua a ser, como N. Spykman confirmou, uma competição constante entre as potências terrestres e marítimas pelo acesso e controlo ao “Rimland” eurasiático.

O terreno é pois muito importante. Cadeias de montanhas tendem a isolar os seus habitantes de conquistas, estimulando assim a formação de um espírito de independência. Os Suíços viveram durante séculos incólumes às guerras europeias.

Fazendo parte do “Rimland”, definido por Spykman, o Médio Oriente pode ser comparado a uma girândola centrada no Crescente Fértil10 (Mesopotâmia e Levante11) (Fig. 2) que se ramifica em cinco direcções: Egipto, Anatólia, o Sul do Cáucaso, Pérsia (Irão) e Arábia. Estas sete áreas (ou sectores) compõem a entidade geopolítica convencionalmente denominada Médio Oriente.

Esta designação é imprópria e apenas significa algo para os Ocidentais. À parte este detalhe, a região merece a preocupação global, em virtude de ser a encruzilhada de três continentes que constituem 57% da superfície terrestre e possuem 81% da sua população. A sua importância geoestratégica é incontestável: para a Europa é a rota directa para a Ásia Meridional, para a Rússia é o cobiçado acesso a mar aberto e para os Estados da Ásia Central é a avenida comercial mais favorável para o mundo exterior. Além disso, por acidente da Geografia, o Médio Oriente é a região mais rica do mundo em reservas conhecidas de petróleo. Juntamente com a Rússia, é uma das mais ricas em gás natural. Mas se o petróleo tem sido a principal razão de disputa do séc. XX, a água será cada vez mais o tema de disputas duras no séc. XXI. Para os EUA é ainda a pátria eterna do povo judeu.

2. Uma introdução ao Islão

A palavra “Islão” significa “submissão”, a rendição total de cada um a Alá (Deus). Os muçulmanos (aqueles que se submetem a Alá) não consideram Maomé como o fundador de uma nova religião, mas sim como o restaurador da fé monoteísta de Abraão, Moisés, Jesus, e outros profetas. A tradição islâmica defende que judeus e cristãos distorceram as revelações feitas por Deus a esses profetas, quer alterando o texto, quer dando-lhes uma interpretação errada.

O texto religioso fundamental do Islão é o Corão, revelado a Maomé pelo anjo Jibril (Gabriel) durante 23 anos, culminando uma série de mensagens divinas que começaram com as reveladas a Adão (considerado pelo Islão como o primeiro profeta) e continuadas com “os pergaminhos de Ibrahim” (Abraão). O Corão refere muitos acontecimentos das escrituras cristãs e judaicas, alguns das quais são recontados de modo diferente da Bíblia e da Torah, embora referindo outros explicitamente descritos nestes textos. O Corão define-se a si mesmo como o livro guia. Foi escrito pelos companheiros de Maomé durante a vida deste, apesar do método primário de transmissão ter sido oral. De qualquer modo, nunca existiu controvérsia sobre o conteúdo do Corão, que é o mesmo para todas as tendências muçulmanas.

Maomé morreu em 632 DC. Os seus companheiros estabeleceram o Califado (a sucessão) (Fig. 3) e Abu Bakr, escolhido democraticamente entre eles, tornou-se o primeiro Califa. (98) Em 661, a morte de Ali, 4.º Califa e genro de Maomé, provocou uma luta pelo poder entre os seus seguidores e a dinastia Ummayad, sedeada em Damasco. O “Shi’at ‘Ali” (Partido de Ali) continuou a reclamar o seu direito ao califado. Dissidiu e, ao longo dos tempos, criou a sua própria teologia (shiita).

O Islão sunita é a maior tendência do islão (Fig. 4). A palavra deriva de “sunnah”, que significa as palavras e as acções - o exemplo - do profeta Maomé. Historicamente, o Islão sunita tem sido definido muitas vezes apenas em comparação com outras tendências ou escolas de pensamento, tais como o Islão shiita e outras minoritárias (“mu’tazila”, “kharijismo ou ibadismo”, etc.), sendo considerado a forma ortodoxa do Islão.

Existem quatro escolas de lei sunita, conforme o nome dos seus fundadores:

- Hanafi (maioria dos muçulmanos da Turquia, Síria, Líbano, Jordânia, Palestina, Iraque, Ásia Central, Afeganistão, Paquistão, Índia e Bangladesh);

- Maliki (todas as áreas muçulmanas, excepto o Egipto e o Corno de África);

- Shafi’i (Baixo Egipto, Somália, Iémen, Malásia e Indonésia);

- Hanbali (Península Arábica).

A lei islâmica é conhecida como a “shari’ah” (literalmente, o caminho que leva à fonte da água), conjunto de leis religiosas islâmicas, baseada no Corão e na “sunnah”. A “shari’a” engloba muitos aspectos da vida diária, tais como a política, a economia, os negócios, a família, a sexualidade, a higiene e os assuntos sociais.

O “wahabismo” é uma reforma sunita conservadora, derivada da escola Hanbali e surgida na Península Arábica no séc. XVIII, que advoga um regresso às práticas das três primeiras gerações da história islâmica. Os termos “wahabismo” e “salafismo” são muitas vezes utilizados para significar o mesmo, mas o “wahabismo” é, de facto, uma orientação particular, ultra-conservadora, do “salafismo”.

A segunda maior tendência do Islão é “shiita”. Apesar de minoritária, constitui a maioria das populações do Irão, Azerbaijão, Bahrain e Iraque, e mais de 20% das populações muçulmanas do Líbano, Iémen, Kuwait, Albânia, Turquia e Paquistão. Ao contrário dos sunitas, os shiitas crêem que o primo e genro de Maomé (marido da sua filha Fatimah), Ali ibn Abi Talib era o sucessor verdadeiro e legal de Maomé, chamando-lhe o primeiro iman (líder) e rejeitando assim a legitimidade dos três primeiros califas. Para eles, um iman governa por direito de indicação divina e possui “autoridade espiritual absoluta”, tendo a palavra final em assuntos de doutrina e de revelação.

O califa (sucessor ou representante) é o “chefe de Estado” de um califado e o título para o líder da “ummah” (comunidade islâmica regulada pela “shari’a”)

O Islão shiita divide-se em três ramos: o maior e mais conhecido é o “dos 12” (twelvers), derivado da sua crença em 12 imans ordenados divinamente. Cerca de 85% dos shiitas são “twelvers” e constituem a maioria das populações do Irão, Azerbaijão, Bahrain e Iraque. O termo “shiita” refere-se, na maioria das vezes, apenas aos “twelvers”. Os outros ramos, mais pequenos, são os “ismailitas” (principalmente na África Oriental) e os “zaidi” (Iémen). Existem comunidades shiitas significativas na Indonésia (Samatra - Aceh) e na Nigéria.

Os shiitas crêem que os descendentes de Maomé, através de sua filha Fatimah e do seu genro Ali (os imans) são a melhor fonte de conhecimento sobre o Corão, os portadores mais confiáveis das tradições (“sunnah”) de Maomé e os mais dignos de ter como exemplo.

O shiismo não surgiu apenas como uma questão de sucessão política de Maomé, como muitos trabalhos ocidentais pretendem, apesar de ser bastante importante. A principal causa do aparecimento do shiismo foi o facto de que esta possibilidade existiu na revelação islâmica e, assim, ter de ser concretizada. Para os shiitas, o iman é a pessoa em que todos os aspectos da autoridade tradicional se combinam e em quem a vida religiosa é marcada por um sentido de tragédia e martírio. Assim, a questão que se colocou não foi tanto a da sucessão de Maomé, mas sim quais deveriam ser as funções e as qualificações de tal pessoa.

Ao longo da História, a fé shiita dividiu-se sobre a governação dos imans. Os “zaidi” questionam a sucessão do quinto iman, em virtude de ele não ter chefiado uma revolução contra um governo corrupto, enquanto que os “ismailitas” questionam a sucessão do sétimo iman.

3. Uma resenha histórica

Os Reis Católicos de Espanha expulsaram os judeus em 1492. D. Manuel I de Portugal tomou a mesma medida em 1496. Estes judeus regressaram ao Norte de África e ao Médio Oriente, constituindo o núcleo dos judeus sefarditas. Muitos deles tiveram papéis importantes na economia do Império Otomano até ao séc. XVII, quando gregos e arménios os começaram a substituir. No séc. XIX, o fluxo de judeus para a Palestina aumentou, devido à perseguição dos judeus Aashkenazi na Europa Oriental e na Rússia czarista, de Catarina “a Grande”.

A Magna Carta, o Renascimento, a Reforma, as “Luzes”, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e a abolição da escravatura foram passos gigantes para um poder cada vez maior do indivíduo e o seu apoio à causa nacional. Em 1800, a Europa era o centro de um extraordinário sistema de poder.

A Revolução Industrial forneceu as ferramentas para melhorar a qualidade de vida e projectar o poder nacional para o exterior. O acesso privilegiado da Europa a rios navegáveis e ao mar aberto contribuiu para o desenvolvimento de uma tecnologia marítima que foi um dos principais apoios do imperialismo. Ironicamente, em séculos anteriores, o comércio europeu com o Médio Oriente ajudou-os a igualar os asiáticos, e a conquista muçulmana forçou os europeus a melhorar as suas capacidades marítimas para explorar rotas alternativas para Sul e para Leste.

A tecnologia caminha mais depressa do que a ética. À medida que os Estados acumularam poder económico e militar, continuaram a utilizá-los de modo impróprio para o seu próprio engrandecimento.

No séc. XIV, os turcos otomanos, provenientes da Ásia Central, conquistaram a maior parte da Anatólia e dos Balcãs e adoptaram o Islão sunita, para os diferenciar dos safávidas, shiitas da Pérsia, e para ganharem o apoio dos Árabes sunitas, maioritários. Quase em simultâneo, o Egipto passou a ser governado pelos mamelucos, que tinham chegado como escravos dos turcos ayubidas e que conseguiram depô-los. Estabeleceram-se no Egipto, na Síria, na Mesopotâmia e na costa ocidental da Arábia (Hedjaz), até à conquista Otomana em 1517. Em 1453, os otomanos tomaram Constantinopla e terminaram com os últimos vestígios do imperialismo europeu desde Alexandre, o Grande, 1800 anos antes. Nunca conseguiram todavia, conquistar a Pérsia, como o califado havia feito. Em 1502, a dinastia safávida passou a governar a Pérsia até 1732. Os otomanos apenas conseguiram expulsá-los da Mesopotâmia em 1638.

A máxima extensão do Império Otomano incluia a Anatólia, Chipre, o Sul do Cáucaso, a Mesopotâmia, o Levante, a costa arábica do Mar Vermelho, a parte Norte da costa arábica do Golfo Pérsico, os Balcãs, a costa russa do Mar Negro, o Egipto e toda a zona costeira do Norte de África até à Argélia.

A breve passagem de Napoleão pelo Médio Oriente foi o presságio do crescente interesse ocidental pela região, liderado pela Reino Unido. Na Arábia, a pressão dos sauditas sobre as várias tribos dispersas pela costa do Golfo Pérsico, forneceu aos britânicos uma oportunidade dourada para conseguir o controlo dos seus assuntos externos, em troca da protecção contra as intrusões dos otomanos, dos persas e dos sauditas, um serviço executado a baixo custo pelas unidades navais estacionadas na Índia. A partir do início do séc. XIX, para proteger a Índia e os seus acessos pelo Oceano Índico, tal como os portugueses tinham feito três séculos atrás, o Reino Unido passou a dominar as tribos que habitavam a margem ocidental do Golfo Pérsico (Oman, Bahrain, Estados Truciais - posteriormente Emiratos Árabes Unidos, EAU - Kuwait e Qatar).

Em 1830, a Europa bloqueou o esforço do Egipto para desenvolver uma indústria textil, transformando-o, na realidade, numa plantação de algodão. O Canal de Suez, construído em solo egípcio com mão-de-obra egípcia, era propriedade europeia. A dívida do Egipto resultante dessa obra serviu como pretexto para a ocupação militar britânica em 1882.

Estimulados pelo advento da navegação a vapor, os britânicos atacaram Aden em 1839, e transformaram a cidade num entreposto de carvão, que adquiriu importância ainda maior após a abertura do Canal de Suez, em 1869.

A rivalidade europeia pela primazia no Médio Oriente teve como primeiro exemplo a Guerra da Crimeia (1853-1856), cuja causa próxima foi o desejo russo de se tornar no protector reconhecido dos cristãos ortodoxos do Império Otomano. Mais tarde, no final do séc. XIX, a Rússia conquistou o controlo do Mar Negro aos otomanos e do Cáucaso à Pérsia.

Em 1878, em troca da protecção britânica contra a Rússia, o Império Otomano cedeu o controlo de Chipre, que o Reino Unido acabou por anexar em 1914.

Em 1882, o Egipto tornou-se num “protectorado” britânico, com a finalidade de proteger o Canal. Alguns anos mais tarde, mais duas regiões do Sul da Arábia (Oman e Hadramaut) passaram a ter “protecção” britânica. Em 1899 foi a vez do Kuwait, que passou também a “protectorado” durante a 1.ª Guerra Mundial, durante a qual os sauditas, sob a liderança de Ibn Saud, retomaram a Arábia central e a área costeira a Sul do Kuwait, riquíssima em petróleo. Na costa ocidental do Mar Vermelho, conquistou o Hedjaz (que incluia as cidades santas de Meca e Medina) à dinastia Hashemita e, em 1932, criou o reino da Arábia Saudita.

Em 1899, tendo expulso o Mahdi, protagonista do nacionalismo sudanês, o Reino Unido estabeleceu o condomínio anglo-egípcio do Sudão.

Sob a égide do Império Otomano, a estabilidade foi alcançada. Quando o império se desfez, surgiu o tumulto, dando origem a uma “orgia de violência étnica”, de que é exemplo o genocídio arménio, executado pelos turcos no início do séc. XX.

Com o declínio dos Impérios Safavida e Otomano e a intrusão do Reino Unido e da França, a região desintegrou-se na presente miscelânea de 19 Estados e quatro territórios sob disputa (Chipre, Faixa de Gaza, Golan e Margem Ocidental).

Em 1914, o Reino Unido afastou a soberania otomana na Arábia e consolidou as suas ligações com as várias tribos das costas meridional e oriental, lisonjeou o príncipe Hashemita com as “cartas de MacMahon”, e abriu a porta aos sauditas para criarem o seu reino.

Em 1915, deu-se a transição da Marinha Britânica do carvão para o petróleo. Esta decisão fez aumentar o significado estratégico do Médio Oriente.

Os problemas provocados pela 1.ª Guerra Mundial levaram efectivamente o Reino Unido aos extremos da hipocrisia:

- o acordo secreto Sykes-Picot de 1916, em flagrante contraste com as promessas de MacMahon aos Árabes no ano anterior;

- as afirmações falsas da Declaração Balfour em 1917;

- e a duplicidade arrogante do sistema de mandatos implementado em Versalhes, no Pacto da Liga das Nações, descrito por vários analistas como “três homens 12 ignorantes e irresponsáveis cortando a Ásia Menor em pedaços, como estivessem a repartir um bolo”.13

O fim da 1.ª Guerra Mundial e o resultante colapso do Império Otomano deu assim o controlo de todo o Médio Oriente, à excepção do Cáucaso, ao Reino Unido e à França, apenas interrompido por um oficial turco, Mustafá Kemal “Ataturk”, uma das poucas figuras da história que combinou o génio político com o militar. As potências europeias tentaram explorar o vazio de poder resultante, mas nunca o preencheram completamente. Pelo armistício de 1918, o Império Otomano foi obrigado a permitir que a França e a Reino Unido dividissem entre si o Crescente Fértil: a Síria e o Líbano para a França; a Palestina, a Jordânia e o Iraque para o Reino Unido. Nessa altura, os britânicos levaram a melhor sobre os franceses, e, em 1920, Winston Churchill, Secretário de Estado para as Colónias, converteu as três províncias otomanas da Mesopotâmia (Mossul, Bagdade e Bassorá) num novo país com um nome árabe clássico, “Iraque” (linhagem nobre), sob a égide do príncipe hashemita Faiçal. A motivação iraquiana para reivindicar o Kuwait em 1990 (para alguns, com razão) fundamentou-se no precedente da era otomana, em que aquelas três províncias da Mesopotâmia estavam unidas, e o Kuwait pertencia a Bassorá. Os britânicos não tomaram este facto em consideração após a 1.ª Guerra Mundial.

A subsequente revolta das tribos iraquianas foi dominada primariamente pelos meios aéreos da RAF. No ano seguinte, Faiçal ascendeu ao trono, os dissidentes foram enviados para o exílio, e Londres anulou a decisão do Tratado de Sèvres de 1920, que permitia aos curdos a formação de um Estado independente.

Em 1922, continuando a dividir o Império Otomano, o Reino Unido impôs ao Iraque, ao Kuwait e aos Sauditas fronteiras arbitrárias desenhadas “a regra e esquadro”. O Curdistão desapareceu da agenda britânica e o “mandato” da Palestina foi dividido em dois países: Palestina e Transjordânia. O primeiro foi excluído, com a promessa da criação de um “Lar Nacional Judeu”. Os Aliados tinham prometido um Estado aos curdos, mas esse ímpeto de altruísmo teve a firme oposição da Turquia e foi abandonado pelos britânicos após a eventual descoberta de petróleo na região. Na Arábia, o rei hashemita perdeu o Hedjaz para Ibn Saud e a melhor compensação que britânicos conseguiram arranjar foi dar aos seus dois filhos os reinos da Transjordânia e do Iraque.

Relativamente à França, os mandatos sobre a Síria e o Líbano, saídos de Versalhes, permitiram a expulsão do soberano hashemita Faiçal da Síria, colocando o Líbano, de maioria muçulmana, sob liderança cristã maronita. Em meados da década de 1920, derrotaram uma forte insurreição síria, em que as tribos druzas tiveram papel preponderante. Em 1939, com a guerra a ameaçar novamente a Europa, a França reforçou o seu domínio directo sobre o Líbano e sobre a Síria.

No início da 2.ª Guerra Mundial, a maior parte do mundo árabe estava sob vassalagem das potências ocidentais: a França dominava o Líbano e a Síria, bem como o Norte de África, de Marrocos a parte da Líbia; o Reino Unido dominava o Egipto, a Palestina, o Iraque, a Jordânia, as praias da Península Arábica, o Sudão e a costa da Líbia. Do ponto de vista ocidental, a ocupação era frutuosa: petróleo iraniano e árabe, algodão egípcio, o Canal de Suez, o entreposto de Aden, para não falar da educação de milhares de estudantes em escolas francesas e britânicas, e da profícua venda de armas.

Os líderes árabes, na preocupação míope com a sua própria sobrevivência, perderam todas as oportunidades para mitigar o desafio israelita:

- Durante a 1.ª Guerra Mundial, os hashemitas “engoliram” a incoerência da Declaração Balfour;

- Após a guerra, não entenderam o facto grosseiro de que “mandato” era um eufemismo para dependência, não aceitaram a Resolução de Partilha da ONU de 1947 e não aceitaram a criação de Israel em 1948.

Após 400 anos de domínio otomano e safávida (dinastia persa shiita), adulterado pelas intrusões ocidentais do início do séc. XX, o fardo de governar recaíu sobre um grupo de príncipes tribais, dinastias diletantes e “estados acidentais”. Absorvidos nos processos simultâneos de construir as instituições governamentais e de se livrarem do controlo estrangeiro, estes regimes neófitos não tinham os recursos tecnológicos nem os conhecimentos de gestão para desenvolver convenientemente a indústria do petróleo. Esta surgiu como um produto imprevisto. Milagrosamente enriquecidos, a arcaica estrutura de hierarquias tribais e sectárias foi catapultada para a liderança de comunidades cuja soberania era nova, mas cujos estados de espírito e mentalidades eram “velhos como o tempo”.

O dinheiro do petróleo foi o meio de sobrevivência e de continuidade. As mudanças foram duplamente suspeitas: desafiavam as normas do Corão, a pedra fundamental da hierarquia muçulmana, e ameaçavam a sobrevivência da família reinante. Esta não dependia tanto das elites do poder, como das companhias petrolíferas multinacionais. A riqueza do petróleo e a repressão caminhavam de mãos dadas. As instituições governamentais e cívicas eram frágeis e as iniciativas democráticas reprimidas. O dinheiro melhor utilizado na educação e na tecnologia foi desviado para o recrutamento e equipamento de um exército para defender o monarca.

A 2.ª Guerra Mundial deixou as consequências territoriais da 1.ª praticamente intactas, mas teve repercussões importantes na região e transformou a presença dos EUA no Médio Oriente. Os EUA, ao surgirem como superpotência mundial, fizeram com que a política do Médio Oriente se orientasse pelos interesses de curto prazo de Israel, inimiga dos interesses dos outros habitantes da região. Antes da guerra, Washington aceitava deixar a segurança da região ao Reino Unido e à França. Depois dela, os EUA foram “puxados” por um conjunto excepcional de acontecimentos:

- O Mandato Palestiniano tornou-se no Estado de Israel;

- O petróleo do Médio Oriente tornou-se numa preocupação global;

- O desmoronar do Império Britânico;

- O início de 40 anos de “guerra fria”.

Em 1945, três anos antes de Truman se ter assegurado que os EUA seriam o primeiro Estado a reconhecer Israel, Roosevelt garantiu a Ibn Saud que interviria a favor dos árabes contra os judeus, em troca do acesso privilegiado ao petróleo, e os EUA assumiram a responsabilidade directa pela defesa dos seus interesses vitais no Médio Oriente: a paz; o acesso ao petróleo e ao gás em termos aceitáveis; e a interdição de qualquer ameaça directa à sua segurança.

A Resolução 181 da Assembleia Geral da ONU, proposta pelos EUA, dividia a Palestina em três partes: a cidade de Jerusalém, sob jurisdição da ONU; um estado para os 600 000 judeus, contendo as terras mais férteis; e, para os 1,3 milhões de árabes da Palestina, um Estado mais pequeno. Esta Resolução, rejeitada por todos os Estados Árabes e nunca implementada, permanece como a justificação legal para a criação do Estado de Israel.

Todo este esforço americano tem sido complicado por quatro razões incómodas:

- A paz tem sido difícil até o vazio do poder no Médio Oriente ser preenchido;

- Os povos da região não estavam receptivos à interferência estrangeira;

- Os interesses estratégicos americanos têm sido subordinados ao interesse político e aos “lobbies” internos, desde a 2.ª Guerra Mundial;

- A aquisição de um arsenal nuclear, por Israel.

Em 1946, a França abandonou o Levante, e a Síria e o Líbano tornaram-se independentes. Em 1947, a URSS denunciou o sionismo como um instrumento do imperialismo britânico. Contudo, em 1948, reconheceu Israel. Em 1948, Truman autorizou, contra o parecer de George Marshall, o imediato reconhecimento do Estado de Israel pelos EUA, enquanto a “incompetência perversa” do abandono britânico da Palestina levou ao primeiro conflito israelo-árabe, contribuindo para a derrota egípcia. Em 1952, muito devido a isso, um grupo de oficiais egípcios liderados por Nasser, derrubou a monarquia e exilou o rei Faruq.

Em 1951, a Arábia Saudita alugou aos EUA, ao abrigo de um acordo de defesa mútua, a Base de Dhahran. Em 1953, para preservar a concessão dos interesses petrolíferos no Irão e manter o xá no trono, os EUA autorizaram a CIA a orquestrar um golpe contra o Primeiro Ministro Mossadeq, que tinha ganho grande popularidade, por pretender nacionalizar as companhias petrolíferas. Sofreu as consequências deste gesto posteriormente, quando o “ayatollah” Khomeini subiu ao poder.

Em 1955, os EUA mobilizaram os países da região contra a infiltração soviética e para preservar a primazia sobre o seu petróleo, através do Pacto de Bagdade, assinado pela Turquia, Irão, Iraque, Paquistão, Reino Unido e EUA.

Em 1956, alarmado pela cedência de armas ofensivas pelo Canadá e pela França a Israel, Nasser apertou o bloqueio aos navios israelitas no Estreito de Tiran e solicitou apoio em armamento à URSS. Face a isto, Eisenhower retirou a promessa de apoio financeiro à construção da barragem de Assuão. Como resposta, Nasser nacionalizou o Canal de Suez. O Reino Unido e a França (esta ressentida também pelo apoio egípcio à rebelião argelina), juntamente com Israel, pronto a fazer abortar a reivindicação recente do Egipto sobre a Faixa de Gaza e a obstrução do acesso ao Mar Vermelho, juntaram-se e invadiram o Egipto. Nenhum país árabe veio em auxílio deste. Eisenhower interveio contra os seus aliados europeus, originando a primeira crise no seio da NATO. Ao contrariar a invasão tripartida (Reino Unido, França e Israel) do Egipto, Eisenhower deu o golpe de misericórdia no imperialismo europeu no Médio Oriente. O desafio vitorioso do Presidente egípcio, Nasser, e a ulterior nacionalização do Canal incendiaram uma chama de ardor nacionalista árabe. A partir dessa altura, Nasser começou a apadrinhar a guerrilha palestiniana.

A oportunidade para Israel se ver livre de Nasser surgiu a 5 de Junho 1967, quando este, inexplicavelmente, expulsou a força da ONU estacionada ao longo da fronteira, desde 1956, declarou o Estreito de Tiran fechado ao tráfego marítimo israelita e fez grandes movimentos de tropas no Sinai, enquanto 50 000 soldados egípcios estavam empenhados apoiando uma das partes na guerra civil no Iémen. Por seu turno, a Jordânia, pressionada por Nasser, atacou Jerusalém e Netanya.14

Israel explorou este erro estratégico de Nasser, com satisfação. A Força Aérea Israelita devastou as Forças Aéreas síria e egípcia (a grande maioria no solo) em poucas horas, através de um ataque de surpresa, e as suas forças terrestres aproveitaram a vantagem rapidamente: quatro dias para retomar a Faixa de Gaza e o Sinai, mais dois para ocupar os Montes Golan. As aldeias palestinianas no caminho para Jerusalém Oriental foram destruídas. A Síria e a Jordânia pagaram muito caro terem feito o jogo de Nasser. O único erro de cálculo israelita foi a falha em expulsar os habitantes da margem ocidental, cuja maioria continua a constitur um obstáculo sério à anexação completa.

Os Montes Golan possuem um elevado valor estratégico: abrangem parte das nascentes do rio Jordão, permitem a Israel uma visão óptica e radar de Damasco, a 50 km de distância, e dão a Israel o controlo da zona desmilitarizada estabelecida em 1948.

A importância política e estratégica da “Guerra dos seis dias” foi imensa: Israel demonstrou que era capaz e estava disposto a iniciar ataques estratégicos que poderiam alterar o equilíbrio regional. O Egipto e a Síria aprenderam lições tácticas, mas não estratégicas, pois repetiriam a sua tentativa para reconquistar os territórios perdidos em 1973.15

A influência soviética sobre os Árabes aumentou com esta esmagadora derrota do Egipto, da Síria e da Jordânia, apesar de se sentirem ao mesmo tempo embaraçados pela vitória de Israel, armados pelos EUA, sobre os Árabes, armados pelo seu bloco, e pela superioridade americana no Mediterrâneo. Nasser morreu em 1970 de ataque cardíaco. Sucedeu-lhe o Vice-Presidente Anwar Sadat.

Em Outubro de 1973, com uma organização militar e uma coordenação política bastante melhoradas, fruto da assessoria soviética, o Egipto e a Síria, apoiados pelo Iraque e pela Jordânia, e apoiados financeiramente pela Arábia Saudita, lançaram ataques simultâneos contra as forças israelitas baseadas em território árabe, usando com eficácia mísseis portáteis de origem soviética e infligindo pesadas baixas aos israelitas aproveitando dois importantes feriados religiosos coincidentes no judaísmo e no islamismo (Yom Kippur), nos quais a guerra não era permitida, e em que os israelitas não esperavam qualquer ataque dos seus vizinhos. Existiu um raro momento de lassidão dos serviços de informações e do governo israelitas, e o Egipto e a Síria exploraram esta oportunidade. O objectivo era a reconquista dos territórios perdidos em 1947-1949 e, em especial, na “guerra dos seis dias”.16 Pela primeira vez, os israelitas sentiram-se “encostados às cordas”. Vinte e quatro horas depois do ataque inicial, o presidente Sadat fez saber a Israel e aos EUA que estava preparado para parar o ataque, se as grandes potências interviessem a favor dos Árabes.

Focando toda a sua atenção na frente norte, onde tinha superioridade aérea total, Israel conteve e derrotou as forças sírias que tinham penetrado nas suas defesas. Oito dias após o ataque inicial, numa resposta muito atrasada aos apelos de Assad, Sadat decidiu-se finalmente a avançar pelo Sinai, para lá da sua cobertura de mísseis. O seu “timing” foi desastroso! A pausa permitiu a Israel repelir os sírios, reagrupar-se e iniciar a ofensiva a sul. Após o êxito inicial, verificou-se que os sistemas egípcios de defesa aérea móveis não foram suficientes para manter a superioridade aérea. A ajuda dos EUA na segunda metade do conflito, através do apoio técnico e logístico do mais moderno armamento americano, e também da recolha de informação feita pelos satélites americanos, foi fundamental para inverter o sentido das operações.

Ignorando os apelos do CSNU, os israelitas atravessaram o Canal e teriam chegado ao Cairo se, Henry Kissinger, pressionado por Moscovo, não os tivesse feito parar. O Egipto conseguiu recuperar o Sinai, mas Sadat pagou com a vida o seu alinhamento com o Ocidente, tendo sido assassinado por islamistas em 1981.

O choque da “guerra do Yom Kippur” (1973) chamou a atenção para o valor defensivo da “profundidade estratégica”. Sem a Margem Ocidental, a “cintura” de Israel teria menos de 15 km de largura, uma situação intolerável em termos de defesa.

Nos anos 1970, os EUA bloquearam as iniciativas do CSNU para um acordo equilibrado entre Israel e os palestinianos. Em 1978, a grande realização de Carter foi o obscuro acordo de Camp David que definia um tratado de paz israelo-egípcio, mas que deixou de lado os palestinianos!...

Em 1979, os EUA e a Arábia Saudita (como forma de se oporem à teocracia shiita no Irão, e ao apoio que fornecia ao Hezbollah, ao Hamas e à Jihad Islâmica) concluiram um acordo secreto para colaborar no envio de “mujahedin” para expulsar os soviéticos do Afeganistão. A retirada soviética em 1989 foi considerada uma vitória do islamismo.

Os últimos 100 anos de história demonstram que as relações inter-árabes falharam na implementação de um interesse comum numa união árabe. Há 50 anos, dois movimentos estavam em marcha: o baathismo e o nasserismo. Este último consumiu-se na derrota de 1967; o baathismo desintegrou-se nos nacionalismos sírio e iraquiano. Em 1968, o partido Baath toma o poder no Iraque e, em 1969, Qahdafi, seguidor de Nasser, lidera um golpe militar que derrubou a monarquia líbia.

Em 1975, o Acordo de Argel entre Saddam e o Xá, resolveu o diferendo sobre a fronteira entre o Irão e o Iraque na zona do Shat-el-Arab (foz da confluência do Tigre e do Eufrates), decidindo que a fronteira era a linha média do rio, posição defendida pelo Irão. Em 1978, eventualmente devido àquela decisão, Saddam expulsou o “ayatollah” Khomeini do Iraque, onde ele liderava a agitação contra o regime do Xá. Alguns meses mais tarde, tornar-se-ia o líder absoluto do Irão.

Em 1979, com a queda do Xá e a subida ao poder de Khomeini, os EUA perderam o seu maior aliado no Médio Oriente. Procuraram preencher a lacuna através da Turquia e dos Estados da Península Arábica. A decisão de Carter receber o deposto Xá nos EUA, supostamente para tramento médico, levou ao sequestro da Embaixada Americana em Teerão e à captura do seu pessoal, que ficou refém por mais de um ano. A invasão do Afeganistão pelos soviéticos no ano seguinte e uma insurreição islâmica em Meca, levou à definição da “política Carter”: qualquer acção de uma potência hostil para tomar o controlo do Golfo seria considerada como “um assalto aos interesses vitais dos EUA”.

Em 1980, o Iraque invadiu o Irão, iniciando uma guerra de oito anos. A Jordânia, a Arábia Saudita, o Kuwait, o Iémen, o Egipto, o Sudão, os Estados do Golfo e os EUA apoiaram o Iraque, ao passo que a Síria, a Argélia, a Líbia e o Líbano apoiaram o Irão. O Oman declarou-se neutral. A OLP tentou fazer jogo duplo. Durante a guerra (1980-1988), o Iraque recebeu uma valiosa ajuda dos EUA em informações e um apoio financeiro maciço dos outros Estados petrolíferos da península Arábica. O Irão tinha também ajuda exterior: apoio político da Síria e da Líbia, e armamento da URSS, Líbia, Israel e EUA.

Os EUA começaram por apoiar o Irão em armamento e assegurar a segurança dos judeus de Teerão. Tal posição alterou-se com a ameaça iraniana de fechar o Estreito de Ormuz à navegação estrangeira (1984). Em 1987, para evitar uma vitória iraniana, os EUA forneceram ao Iraque material militar e informações fotográficas obtidas por satélite sobre os movimentos iranianos.

A guerra Irão-Iraque permitiu aos curdos uma nova oportunidade para conseguirem a auto-determinação. As facções superaram as rivalidades e formaram uma milícia temível, os “pesh merga” (aqueles que enfrentam a morte), com a ajuda em armamento do Irão. O fim do conflito fez terminar o apoio americano e iraniano aos curdos do Iraque que se sentiram, uma vez mais, traídos. Nos anos seguintes, Saddam puniu-os pela sua aliança com o Irão através de uma série de brutais detenções em massa, execuções, sequestros e guerra química.

As invasões de Saddam ao Irão e, posteriormente, ao Kuwait, foram sérios erros de cálculo estratégico. Em Julho de 1988, as partes acederam a um cessar-fogo proposto pelo CSNU no ano anterior. O Iraque saíu da guerra fortemente endividado, o que parece ter sido a razão principal para invadir o Kuwait.

Com o Egipto e a Síria fora de combate, Israel virou as suas atenções para o Sul do Líbano (vale de Bekaa), onde a OLP tinha começado a operar na “zona de segurança” estabelecida por Israel. Desde 1948 que o Líbano se tinha tornado refúgio a mais de 100 000 refugiados palestinianos do território de Israel. Em 1975, o número tinha subido para mais de 300 000, tornando-se num estado informal dentro de outro estado, a OLP numa força com papel importante na guerra civil libanesa, e a violência entre ela e Israel era contínua.

Em Junho de 1982, após o ataque dos palestinianos ao seu embaixador em Londres e aos ataques de artilharia lançados pela OLP contra áreas habitadas no Norte de Israel, este país avançou em força para a “zona de segurança”, tendo como objectivos principais expulsar do Líbano as forças sírias os e as populações palestinianas para a Jordânia. Em 13 de Junho, alcançaram Beirute, cujo cerco durou 70 dias.

Em 1983, após a invasão israelita do Líbano, com significativo apoio do Irão e da Síria, a ala radical dos shiitas libaneses formou o “Hezbollah” (Partido de Deus). (102) O Irão enviou, via Síria, uma equipa de Guardas Revolucionários para treinar uma força paramilitar daquele partido.

Em 2002, face à crescente hostilidade das populações sauditas, os EUA iniciam a construção de uma gigantesca base aérea no Qatar, para substituir o seu quartel-general regional na Arábia Saudita.

4. O Médio Oriente actual

Desde o colapso do Império Romano (no séc. V) até à Paz de Vestfália (1648), o comunalismo prevaleceu na Europa. Um conjunto de tribos, seitas, principados e cidades-estado interagiram sob a liderança nominal secular do Sacro Império Romano-Germânico e a liderança espiritual do Papa.

Em certo sentido, a sociedade do Médio Oriente mantém-se ainda onde a sociedade europeia esteve em 1215, quando o direito dos nobres foi reconhecido na Magna Carta, e lhes deixou a eles a responsabilidade de olharem pelos direitos dos camponeses. Esta relação entre nobres e camponeses está ainda hoje viva no Médio Oriente, na relação entre o “sheikh” e os membros da tribo: a protecção do “sheikh” em troca dos serviços dos membros da tribo.

O Médio Oriente está atrasado, pois não tem democracias. Contudo, a persistência das autocracias tem uma causa mais profunda: no processo de evolução política, a região está atrasada dois ou três séculos, relativamente ao Ocidente. Os seus sistemas político, eleitoral e judicial ainda estão numa fase embrionária. A autocracia surge em várias formas, podendo dizer-se que, dos 19 Estados do Médio Oriente - sete são autocracias tribais ou comunalistas (Arábia Saudita, Bahrain, Emiratos Árabes Unidos, Jordânia, Kuwait, Oman e Qatar), três são autocracias militares (Egipto, Iémen e Turquia), três são autocracias partidárias (Iraque - até 2003 - Líbano e Síria); cinco são autocracias étnicas (Arménia, Azerbaijão, Chipre, Geórgia e Israel); e uma é uma teocracia (Irão).

A filiação religiosa é claramente uma razão irrelevante para a fundação de um Estado, mas os Estados, no sentido europeu moderno do termo, só chegaram ao Médio Oriente no séc. XX, enquanto o tribalismo existiu desde o início da História.

Em quatro Estados do Médio Oriente, a estabilidade está sob constante pressão, devido a uma diferença tribal entre o governo e a população. O Bahrein e o Iraque têm regimes sunitas mas maiorias shiitas; na Síria e no Líbano, sunitas e cristãos maronitas e sunitas e shiitas, respectivamente, são dominados pelo regime shiita alawita de Damasco.

Apesar de estar hoje nominalmente dividido em Estados (à excepção dos territórios em disputa de Chipre e da Palestina), muitas das fronteiras do Médio Oriente são obra do imperialismo europeu. Existem assim razões para questionar se a região teve já a sua Vestfália. Certamente que a selvajaria do comunalismo excessivo ainda mantém o poder! Disso são exemplos o genocídio dos arménios pelos turcos otomanos e pelos curdos, durante a 1.ª Guerra Mundial, as expulsões dos árabes da Palestina pelos judeus, em 1948 e 1967, os massacres recíprocos de cristãos e muçulmanos na Guerra Civil do Líbano (1975-1990), os bombardeamentos suicidas de populações israelitas por Palestinianos, etc.

Como um local de fragmentação extrema, a região parece encaixar-se melhor no termo “shatterbelt” (áreas periféricas - ou cinturas-destroçadas), utilizado por Saul Cohen para representar qualquer região estrategicamente localizada ocupada por um número de Estados concorrentes e disputada por potências exteriores pelo seu território, recursos e/ou acesso17. Se essa for a caracterização permanente da região, pode estar condenada à violência endémica enquanto durar a era do nacionalismo.

Nos últimos 4 300 anos, o Médio Oriente viu pelo menos trinta e dois impérios chegarem e trinta e um partirem: os EUA ainda permanecem no Iraque! Vinte e três eram nativos e nove eram exteriores à região (macedónios, romanos, Mongóis - 2 vezes, cruzados, britânicos, franceses, russos e americanos).

As possessões imperiais europeias estavam organizadas para maximizar os lucros dos impérios e as fronteiras foram deturpadas conforme a conveniência desses impérios. A intervenção americana começou com uma intromissão no Irão (1953), seguindo-se o Líbano e a Síria (1957) e o Iraque (1991). Em 2003 assumiu o aspecto de imperialismo total, cujos resultados não estão ainda definidos.

Nos primeiros 6 000 anos de história, o governo foi tribal, comunal, monárquico ou imperial. O advento da democracia teve de esperar pela evolução das complexas engrenagens políticas de que depende. Foram necessários 1 500 anos à Europa pós-romana para desenvolver o sistema de estados-nação. Já no séc. XX, o fascismo prevaleceu na Alemanha, na Itália e na Península Ibérica, e o comunismo na Rússia e na Europa de Leste.

a. A Palestina

A luta que se arrasta sobre a Palestina é um caso trágico de dois direitos em conflito: o direito dos judeus a um refúgio da perseguição, e o direito dos palestinianos a viver na sua pátria ancestral.

De todas as vítimas da falta de lei no Médio Oriente, da inépcia árabe, e do interesse egoísta ocidental, os palestinianos estão à cabeça. Quando os franceses e britânicos retalharam a região em pedaços após a 1.ª Guerra Mundial, os palestinianos - como súbditos otomanos - não possuíam liderança própria, e os outros responsáveis árabes “engoliram” as mentiras ocidentais. Os palestinianos não tinham modo de saber que a Resolução de Partilha de 1947, proposta à Assembleia Geral da ONU pelos EUA, resultaria na sua expulsão em massa da maior parte da Palestina em 1948.

À volta de 1840, o Reino Unido encorajou o Sultão otomano a atrair judeus à Palestina, como um obstáculo ao expansionismo egípcio.

No meio da carnificina da 1.ª Guerra Mundial, um Reino Unido desesperado foi levado, como já se viu, aos extremos do oportunismo: para mobilizar os árabes contra os otomanos, prometeu ao soberano do Hedjaz um Estado Árabe no Levante; para captar as simpatias dos judeus, na Alemanha e nos EUA, prometeu um Lar Nacional Judeu mal definido na Palestina no pós-guerra. Na sombra, o Reino Unido e a França concluiram arrogantemente o Acordo Sykes-Picot, que definia a divisão entre ambos do Médio Oriente. Este acordo e o Lar Nacional Judeu efectivaram-se; a promessa de um Estado Árabe, não!

Entre 1919 e o final dos anos 1930, a política britânica para a Palestina foi na generalidade pró-sionista. Um elemento dessa política foi o encorajamento da migração judaica da Europa. Em 1936, para garantir a neutralidade árabe no conflito que se avizinhava com a Alemanha, o Reino Unido mudou abruptamente de rumo: uma comissão recomendou a criação de um Estado Palestiniano no sul da Palestina e na Transjordânia. Esta mudança facilitava a utilização britânica das bases no Egipto e na Palestina durante a 2.ª Guerra Mundial.

Em 1919, os palestinianos não tiveram liderança com voz activa em Versalhes, mas rejeitaram o sistema de mandato que foi promulgado. Durante o mandato, a maioria dos palestinianos criam-se sírios.

Em 1947, quando os britânicos se prepararam para abandonar a Palestina, forças para-militares sionistas (“Hagganah”) lançaram uma campanha para ocupar território e expulsar os palestinianos. Receosos que os britânicos pudessem intervir, pararam no rio Jordão. E, em 1950, a Transjordânia tornou-se na Jordânia actual, anexando a Palestina Central.

Antes do aparecimento da OLP e da Fatah em 1964, o que os palestinianos tinham que se assemelhava mais a uma liderança política, era a sua hierarquia sunita, chefiada pelo Mufti de Jerusalém. Após a conclusiva derrota dos sírios e dos egípcios em 1967, os palestinianos convenceram-se que, se quisessem recuperar o seu país, teriam de fazê-lo à sua própria custa.

Nos anos 1980, surgiu o Hamas (Movimento Islâmico de Resistência), cujo acrónimo em árabe significa “fervor”. Em 1987, inicia-se a Primeira Intifada, contra a ocupação israelita da Margem Ocidental e da Faixa de Gaza. Foi primariamente uma efervescência civil: greves, demonstrações, perturbações da ordem pública, apedrejamentos, incêndios de pneus. Em 1989, Israel declarou o Hamas ilegal e prendeu o seu chefe, mas o movimento continuou a operar clandestinamente e emitiu uma declaração apelando a uma “jihad” para libertar toda a Palestina, desafiando a OLP e a Autoridade Palestiniana, que tinham assinado o Acordo de Oslo e a solução de dois Estados. O Hamas e a Jihad Islâmica começaram a ganhar aderentes à custa da OLP. Vários operacionais do Hamas adquiriram a técnica do uso de explosivos com o Hezbollah.

O instável equilíbrio voltou a romper-se em 2000, quando Ariel Sharon, Primeiro Ministro israelita, fez a sua visita provocatória ao Monte do Templo, partilhado com um templo muçulmano, e provocou o início da Segunda Intifada. Esta destruiu o Acordo de Oslo e criou apoios à estratégia radical dos islamistas. Israel posicionou carros de combate, aviões e helicópteros contra alvos em zonas residenciais. A resistência foi forçada a recuar. Apesar disso, muitas organizações Islamistas árabes condenaram os ataques de 11 de Setembro.

b. Israel

Desde 1947 que a política dos EUA para o Médio Oriente tem girado à volta de Israel. Nas quatro principais áreas geopolíticas (política, económica, militar e cultural), Israel recebeu sempre um tratamento especial.

Quem poderia prever que o aparecimento imprevisto de um Estado Judeu na Palestina, impulsionado pela política interna de uma potência longínqua, se transformaria num colosso bi-nacional que entraria na região de modo semelhante ao Império Britânico?

O papel de Israel nas expulsões em massa de 1948 e 1967 e a hegemonia demonstrada sobre as comunidades árabes da Margem Ocidental, de Gaza e dos Montes Golan, assumem todos os critérios do Imperialismo!

A Comunidade Cristã Evangélica nos EUA estima-se em cerca de 50 milhões de pessoas. O “lobby” sionista é bastante mais pequeno, mas muito mais activo e concentrado em áreas-chave da economia.

A partir de 1945, o poder dos EUA e do seu indissociável parceiro, Israel, escalaram um após o outro: os EUA é a maior potência mundial; Israel é-o no Médio Oriente. A história revela também que os benefícios desta associação não são recíprocos. A aliança com Israel não dá aos EUA uma especial vantagem estratégica no Médio Oriente, ao passo que a aliança com os EUA é a principal fonte do poder de Israel.

Militarmente, nunca combateram lado a lado, mas nunca tiveram necessidade disso. Os EUA demonstraram a sua lealdade em 1967, 1973 e 1982. Em 2003 chegou ao ponto de se desfazer do mais perigoso inimigo de Israel.

Todas as iniciativas bem-intencionadas de reconciliar os Árabes com Israel soçobraram nas fundações da realidade geopolítica: aquele conflito é um jogo de soma zero! Israel é o estado comunalista mais complexo de todos.

Em 2003, após o início da construção de uma “barreira anti-infiltração” na fronteira dos territórios ocupados, os EUA vetaram uma proposta de Resolução do CSNU para a desmantelar. Nos 35 anos anteriores, os EUA vetaram 80 propostas de Resolução contra Israel, a maioria delas por alegadas violações da lei internacional.

c. O Iraque

A Mesopotâmia (do grego “terra entre dois rios”) possui os três requisitos fundamentais para a vida humana: terra arável, um abastecimento de água permanente, e um clima aceitável. Foi o berço natural da civilização, e devia ter evoluído para um estado tranquilo e próspero. Infelizmente, é um exemplo de um país despedaçado.

Situam-se no Iraque duas “fronteiras” geopolíticas importantes: a que divide muçulmanos sunitas e shiitas, e a que separa linguisticamente árabes de indo-europeus (curdos e persas)18. Os curdos vivem principalmente no Norte; os shiitas habitam essencialmente no Sul.

Os Montes Zagros são um acidente topográfico suficientemente longo (1 500 km) e alto (4 000 m) para se tornarem numa fronteira natural e tornaram-se, de facto, numa zona de separação entre culturas rivais: a Mesopotâmia (árabe) e a Pérsia (indo-europeia).

Os otomanos favoreceram os sunitas, à custa dos direitos dos shiitas; os britânicos imitaram-nos; Saddam era sunita, e governava através de uma estrutura de poder sunita. Desde os anos 1980, quando os shiitas se convenceram que eram maioritários, movimentaram-se por uma fatia proporcional de poder. Como iraquianos fiéis, não apoiaram a invasão americana de 2003, mas eles e os curdos tinham de se ver livres do poder sunita.

Os britânicos chegaram como “libertadores”, mas não perderam tempo em juntar as três províncias otomanas da Mesopotâmia num novo país com um clássico e elegante nome árabe: Iraque (“nobre linhagem”). O comunalismo é inseparável da política iraquiana. Como disse o Rei Faiçal, “o povo iraquiano não existe”!

Sob o “protectorado” britânico, Faiçal estabeleceu uma monarquia Hashemita, paralelamente a seu irmão Abdallah na Jordânia. A monarquia foi derrubada em 1958 por um golpe militar de onde emergiu Saddam Hussein.

Em 1979, Saddam Hussein estava já à frente do Partido Baath, quando convocou uma centena de chefes políticos para uma reunião, onde acusou sessenta e seis de conspiração. No final, mandou executar vinte e um deles, purgou várias organizações estatais e intitulou-se Marechal de Campo e Presidente, tornando-se no líder absolutista do Iraque.

Na sua faceta positiva, Saddam Hussein utilizou os lucros do petróleo para melhorar substancialmente a habitação, a educação, a saúde pública e as infraestruturas. Apesar de manter os shiitas afastados da estrutura do poder, reforçou a liberdade religiosa e promulgou leis sobre a igualdade entre sexos.

Na faceta negativa, a sua personalidade evoluiu da crueldade para a brutalidade e para a megalomania. Na parte interna, baseou-se na intimidação, na tortura e no assassinato, para reprimir a oposição e construir um estado policial sob a sua arbitrariedade. Tentou manter as Forças Armadas fora da actividade política, mas fê-las intervir em seu proveito, como nos casos das rebeliões curda e shiita em 1991.

Existem cinco grandes “ayatollah’s” no Iraque, cujo estatuto deriva da reputação de cada um sobre os conhecimentos teológicos e avaliação sólida e honesta. Se a liderança dos shiitas iraquianos fosse determinada por estes parâmetros, o seu lider seria Ali al Sistani. Porém a sua limitação provém da proximidade que mantém com Teerão. Surge assim, sem credenciais de conhecimento, mas com provas na área do activismo, Muqtada al Sadr.

Os curdos são o maior grupo étnico do Médio Oriente que nunca tiveram o Estado seu.

O Curdistão é uma área de mais de 200 000 km2 de terreno montanhoso, englobando partes da Turquia, Síria, Iraque e Irão. Os curdos são a maior comunidade do Médio Oriente que nunca possuiu um Estado seu. O Tratado de Sèvres de 1920 prometeu-lhes isso, mas nunca foi concretizado. Existem dois enormes obstáculos a esse desejo:

- Os quatro Estados referidos estão todos contra o aparecimento de um quinto; Ataturk opôs-se pessoalmente ao estabelecido no Tratado de Sèvres;

- O próprio tribalismo curdo, que nunca permitiu a união, tem ajudado a este estado de coisas.

Desde que o Iraque existe como Estado que mantém a convicção que o Kuwait é território seu. O petróleo torna o Kuwait um pedaço de terra largamente cobiçado, mas o argumento do Iraque é que, desde 1530 até ao final da 1.ª Guerra Mundial, o Kuwait fazia parte de uma das três províncias otomanas que deram origem ao Iraque. A separação do Kuwait e a redução da linha de costa do Iraque para apenas cerca de 20 km, deve-se unicamente à conveniência política britânica e foi um menosprezo pelos interesses económicos e estratégicos daquele país. Como facto geográfico simples, o Kuwait está entre o Iraque e o mar!

As anteriores reclamações do Iraque sobre o controlo do Kuwait remontam a 1937 e 1961, mas foram sempre bloqueadas pelo Reino Unido. Em 2 de Agosto de 1990, as forças do Iraque ocuparam o Kuwait em cinco horas e Bagdade proclamou a sua anexação. Em 1991, uma coligação liderada pelos EUA libertou o Kuwait.

d. O Irão

Na Pérsia, o shiismo significou, desde há muito, a independência do califado sunita, sem rejeitar o Islão.

O Irão declarou o shiismo “dos doze” (a crença em doze líderes divinamente ordenados, ou Imans) como religião de Estado. Durante a monarquia, os clérigos shiitas possuíam um elevado grau de independência, desde que se mantivessem afastados dos assuntos políticos. O “ayatollah” Khomeini não se sujeitou a este requisito e foi exilado em 1964. Viveu em Najaf, no Iraque, tal como o pai de Moqtada al Sadr, até que Saddam o expulsou também.

Durante os anos 1990, quase todas as organizações islamistas do Médio Oriente tinham relações estreitas com a teocracia iraniana, que subsidiava o Hamas, o Hezbolah e fornecia armas e formadores militares ao Sudão de al-Bashir.

O cisma no Irão entre os clérigos da linha dura e os políticos moderados, personificado entre o Líder Supremo e o Presidente (Khomeini e Rafsanjani e, posteriormente, Khamenei e Khatami) tem resultado numa política externa com duas vertentes. Khamenei, por exemplo, declarou as monarquias árabes como ilegais, e apelou para que a família Saud fosse amaldiçoada por traição ao Islão.