A Ferro e Fogo

Portugal nasceu e consolidou-se pela força de vontade dos primeiros reis e pelos braços armados dos seus homens. Lanças, piques, espadas, adagas, fundas, maças, arcos, bestas, machados, paus ferrados e até instrumentos agrícolas tiveram um papel importante, senão fundamental, na conquista e defesa do território. Foi “um parto traumático, feito a ferros e manu militari”[1].

Estas primeiras armas portáteis eram simples e fáceis de fabricar em pequenas oficinas e unidades artesanais. Mas, depois que, pela primeira vez se empregaram armas de fogo em Portugal na defesa de Lisboa contra a esquadra castelhana em 1381

[2], uma nova era se começou a abrir.

As primitivas armas de fogo - canhões de mão, trons e bombardas - e a pólvora começaram por vir do estrangeiro e depois procurou fabricar-se no país e da “própria lavra”. Mas não foi fácil nem rápida esta transição: a técnica de trabalho do ferro estava nos seus inícios (principalmente a construção de canos), o fabrico da pólvora era complexo e perigoso, obrigando à importação de enxofre e salitre, e as armas eram pesadas, lentas de pôr em acção e perigosas.

Uma lei de D. João I, de 1410, isentava de direitos as armas e os arneses que viessem do estrangeiro. A medida destinava-se à defesa do Reino e “pollos nossos naturaes poderem melhor aver armas”, pelo que a isenção se aplicava tanto aos comerciantes como aos compradores

[3]. E por privilégio do mesmo rei, de 1416, foi concedido a João Peres e Afonso Peres “o não pagamento de pedidos nem fintas, por serem armeiros mandados vir de Castela”. Este privilégio foi confirmado por D. Duarte em 1435 e por D. Afonso V em 1440

[4]. No que parece ser a primeira menção ao emprego de armas portáteis, refere-se que na expedição do Infante D. Henrique a Tanger (1437) “ía gente armada com arcabuz de morrão”

[5].

Quanto ao fabrico de pólvora conhecem-se duas cartas de D. Afonso V, de 1442 e 1443, em que o rei faz mercê de tenças anuais a Afonso Vasques, nomeado no ano seguinte “mestre-mor de fazer o salitre e a pólvora”.

E noutra carta de 1470, também de D. Afonso V, aos procuradores de mesteres da cidade de Lisboa, proíbe-se a recolha de pólvora em casas e armazéns, devendo ser guardada na torre da Pólvora, cuja localização exacta se desconhece

[6].

Embora não houvesse ainda uma indústria régia de armas e pólvora, as oficinas privadas devem ter atingido algum desenvolvimento, como se deduz da proibição citada, destinada a evitar que explosões acidentais provocassem mortes e destruições em zonas urbanas.

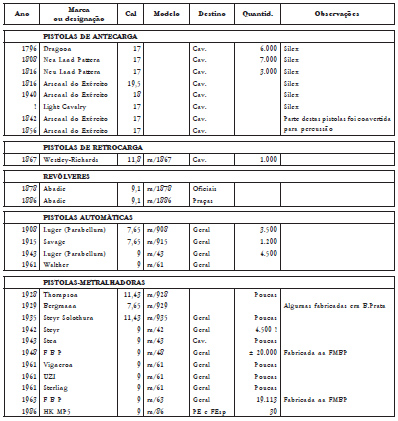

Ferrarias, Tercenas e Armarias

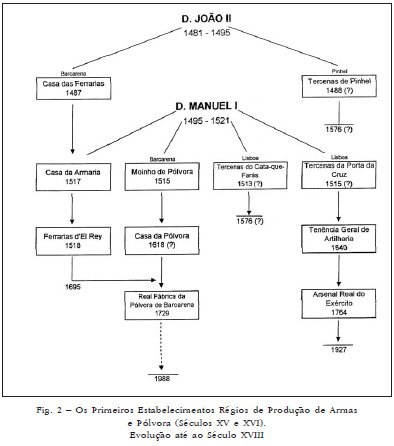

“Referências pouco precisas apontam para a preexistência de uma primeira ‘ferraria’ concedida por D. Afonso V á família Bragança e situada no termo de Lisboa, localização que pode associar-se às margens da Ribeira de Barcarena. É no entanto, com D. João II (1481-1495) que formalmente se terá tomado a iniciativa de construir a ‘casa das Ferrarias’ na ribeira de Barcarena.”[7] De facto, uma carta de privilégio de 1487 dá a saber que o armeiro Fernão Rodrigues e dois outros indivíduos trabalham “na casa das ferrarias que mandamos fazer na ribeira de barquerenas... que he cousa de muito nosso serviço e bem do Regno”. Três anos depois, outra carta reconhece que o contrato inicial não tinha sido cumprido devido a cheias na ribeira, despesas com a contratação e vinda dos melhores armeiros biscainhos e com a instalação de maquinaria diversa - forjas, bigornas, malhos, fráguas (forjas), “aparelho de madeiras” - pelo que não se exigem compensações.

“A presença das mencionadas fráguas impõe assim que se considere a possibilidade de, nas ferrarias de Barcarena e pelo menos no período joanino se ter realizado o tratamento do minério em bruto, para subsequente extracção do ferro e transformação do metal em armas de diversos tipos.”

[8]

Estudos arqueológicos e bibliográficos realizados em 2006 demonstram a localização das ferrarias na margem esquerda da ribeira, a cerca de 5 km da foz em Caxias. “Concretizou-se paulatinamente um dos objectivos da investigação: a demonstração da sua localização... no espaço actualmente designado Fábrica de Cima da Fábrica da Pólvora de Barcarena.”

[9]

Talvez no ano seguinte (1488) D. João II mandou estabelecer as Tercenas

[10] de Pinhel, com oficinas e armazéns de armas. Pouco se sabe sobre estas Tercenas; no Museu de Pinhel existe um bacinete (capacete) de ferro e, na sua dependência há duas bombardas de ferro forjado de 34cm de calibre, 2,88m de comprimento e cerca de 1.500 kg de peso, uma delas parcialmente desmontada. Material de artilharia desta dimensão, numa zona de fronteira distante da capital mas com jazidas de minérios de ferro, sugere que tenha sido produzido nas Tercenas. É esta a opinião dum erudito oficial, estudioso da artilharia em Portugal.

[11]

Como o uso das armas de fogo portáteis se começasse a desenvolver em Portugal, foi criado o cargo de Anadel-Mor

[12] dos Espingardeiros

[13], como já havia para outras categorias de homens de armas.

Garcia de Resende, na sua Crónica de D. João II, refere um episódio curioso sucedido em 1486, durante o cerco de Málaga pelos Reis Católicos, Fernando e Isabel. “Estando a cidade quase toda tomada, faleceu (faltou) no arraial a pólvora”, pelo que a mandaram pedir ao Rei de Portugal D. João II que estava em Santarém. Logo o Príncipe Perfeito mandou aparelhar uma grande caravela, no qual enviou “uma grande soma de pólvora e salitre, tudo de graça” com o qual socorro El Rey e a Rainha e todo o arraial receberam mui grande prazer e contentamento e o estimaram tanto como se tomaram a mesma cidade e daí a poucos dias mandaram dizer a El Rey (D. João II) a quem ficavam muita honra e muita mercê”.

Diz Sousa Viterbo, um estudioso da armaria e da pólvora em Portugal: “Este facto prova que o fabrico da pólvora era muito moroso naquela época e que Portugal, sob este ponto de vista, ou era mais providente ou estava mais adiantado que a Espanha.”

[14]

D. Manuel I (1495-1521) continuou a acção política e estratégica do seu cunhado na descoberta e ocupação de posições Além-Mar. Para armar as praças em Portugal e no Ultramar, para artilhar os navios e prover armas brancas e de fogo para os homens de guerra, era necessário um esforço de fabrico que as oficinas privadas, as Ferrarias de Barcarena e as Tercenas de Pinhel não podiam satisfazer.

Assim, para tentar resolver este problema, em Outubro de 1517 - trinta anos depois do inicio da construção da “casa das ferrarias” - D. Manuel ordenou ao Almoxarife das obras de Lisboa que desse de empreitada obras “na casa darmaria de barquerena” como agora lhe chamava. No ano seguinte um medidor de obras referia-se às “ferrarias d’el Rey” num relato sobre os trabalhos aí feitos. Foi este o nome por que passou a ser conhecido o estabelecimento, certamente para o diferenciar das pequenas oficinas privadas.

Desde a sua fundação, as ferrarias aproveitaram o desenvolvimento tecnológico das indústrias de ferro da Biscaia no País Basco. Muitos biscaínhos, mestres de ferro, espingardeiros ou coronheiros, trabalharam por contrato em Barcarena, por vezes em lugares de direcção. Eles traziam o conhecimento e as ferramentas dando origem ao que se chamaria hoje “transferência de tecnologia”.

Porquê esta ligação? Antes de tudo, a Biscaia era muito rica em minério de ferro de bom teor e à superfície de solo, permitindo a sua fácil extracção; tinha também bons recursos florestais e hídricos (bom regime pluviológico); tinha dois bons portos para exportação: Bilbau e S. Sebastião; e disponha dum regime jurídico-fiscal muito favorável para os produtores. Compreende-se assim o desenvolvimento que atingiu, com centenas de oficinas de redução do minério e de fabrico de armas e ferramentas. Além disso, para nós estava mais perto que outros centros industriais como a Flandres ou a Itália... e não havia grandes problemas com a língua.

Embora haja pouca informação sobre a produção das Ferrarias é provável que, de inicio, estivesse centrada nas armas brancas (ferros de lanças e de piques, adagas, espadas, bestas e virotões), nas armas defensivas ou “corpos de armas” (peitorais ou “peitos fortes”, espaldares e bacinetes) e, depois, nas armas de fogo da época (arcabuzes e mosquetes), além de pregos e peças de ferro necessárias para as embarcações.

D. Manuel mandou também construir, em 1515, na proximidade da Casa da Armaria, uma oficina com moinho de pilões para o fabrico de pólvora

[15]. Ao mesmo tempo mandou prover à obtenção dos três ingredientes necessários para o fabrico: carvão vegetal, salitre e enxofre. A pólvora, bem como as armas, era um produto essencial para a defesa do território e para a projecção de forças para o ultramar, o que explica o interesse do Rei neste campo.

Barcarena foi uma escolha lógica para o fabrico de armas e principalmente, de pólvora. Dispunha de água corrente para accionamento dos engenhos (pelo menos na maior parte do ano), tinha recursos florestais para a produção de carvão para os fornos e forjas e estava longe de zonas habitadas. As ferrarias mantiveram-se cerca de 200 anos e a Casa da Pólvora (depois Real Fábrica de Pólvora de Barcarena, além de outras designações) quase 500. Num quadro nacional relativamente modesto, foram instalações importantes para o fim a que se destinavam. Tiveram altos e baixos ao sabor da situação do país, das necessidades de material e até dos desejos e capacidades dos homens. Todavia, a memória histórica foi mantida

[16].

D. Manuel determinou também a construção de oficinas e fundições em dois locais de Lisboa:

- As Tercenas do Cata-Que-Farás (na zona a norte do actual Cais do Sodré) para fundição e fabrico de artilharia. Uma carta de 1513, do Mestre Estevão Pais destas Tercenas para o Rei, refere experiências de tiro feitas daí para a Pontal de Cacilhas com berços e camelos, artilharia de ferro forjado, de pequeno calibre e de retrocarga, que tanta importância teve no estabelecimento do nosso poder marítimo. Em 1578 explodiu nesta zona um grande carregamento de pólvora (25 quintais - cerca de 1.300 kg) que tinha sido importada da Flandres. É provável que as Tercenas tenham sido destruídas por esta explosão, pois não se conhecem referências posteriores à sua actividade.

- As Tercenas da Porta da Cruz

[17] (na zona onde é actualmente o Estado-Maior do Exército e o Museu Militar), obra que se iniciou provavelmente em 1515, com fundição de artilharia, oficinas de espingardaria e fabrico e armazenamento de pólvora. Aqui não havia água corrente, pelo que os moinhos de pólvora teriam de ser movidos “a sangue”, por bois ou muares. Estas Tercenas viriam a dar origem à Tenência-Geral de Artilharia (1640) e, depois, ao Arsenal Real do Exército (1764).

Determinou também o Rei que houvesse oficinas de armeiros para o fabrico e consertos nas principais povoações do Reino e Ultramar, incluindo os Açores, Madeira, Cabo Verde, Ceuta, Brasil, Goa e Chaul. E para superintender sobre estas oficinas, provê-las de pessoal e “vigiar pelos seus privilégios”, foi criado o cargo de Armador-Mor, que teve regimento em 1507.

No reinado de D. João III (1521-1557) foram concluídas e ampliadas as Tercenas da Porta da Cruz e é possível que a coroa tenha tomado conta de fundições privadas, reunindo as do Postigo do Arcebispo e de S. Engrácia numa só, que se passou a designar por Fundição da Coroa de Portugal (viria depois a ser a Fundição de Cima).

Uma carta de quitação de D. João III aos herdeiros de João Rodrigues que tinha sido almoxarife da Casa da Pólvora de 1524 a 1531 dá ideia das quantidades recebidas durante esses 7 anos: “... a pólvora que ele recebeu dos oficiais que a fabricavam montou a 3 023 quintais e 12 arráteis da de bombarda e 32 quintais, 2 arrobas e 29 arráteis da de espingardas”

[18]. Como cada quintal correspondia a 4 arrobas e estas a 14,7kg, conclui-se que a Casa da Pólvora recebia cerca de 25 toneladas por ano, uma quantia muito razoável para a época. Verificou-se também que se fazia distinção entre pólvora para artilharia e para espingarda, esta mais fina.

Quanto ao fabrico de armas de fogo militares, as Tercenas e as Ferrarias não conseguiam ainda produzir em quantidade para satisfazer as necessidades. Não faltavam oficinas privadas de armeiros em Portugal, mas apenas faziam consertos ou produziam pequenas quantidades de espingardas.

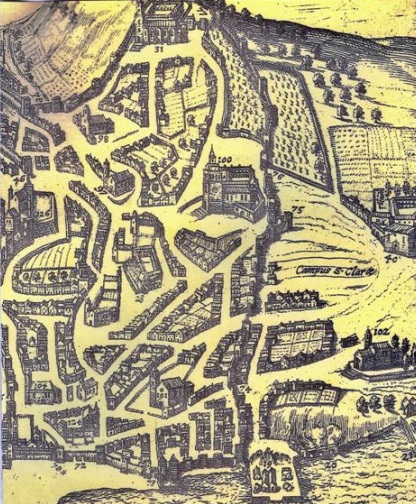

Fig. 1 - A Zona das Tercenas da Porta da Cruz no Século XVI.

Esta gravura é parte do “Atlas Urbium Proeciarum Mundi Theatrum Quintu”

de Giorgio Braunio Aggripinato, editor alemão de Colónia, datado de 1593.

Representa uma vista panorâmica esquemática e algo fantasiosa da zona oriental

de Lisboa. Seguindo a Cerca Fernandina, de Norte para Sul, encontra-se

a Porta da Cruz (74) e depois o Cais do Carvão (19) e os Fornos da Cal (20).

A Porta da Cruz situava-se no cimo da actual Rua do Museu de Artilharia.

Embora as Tercenas tenham começado a ser construidas possivelmente em 1515,

não se nota qualquer edifício de porte no local.

Origem: A Cerca Fernandina de Lisboa, A. Vieira da Silva, Lisboa, 1987

“A armaria deixou marcas na vida militar, económica e social de Quinhentos, sendo muitas as terras portuguesas que tiveram oficinas de espadas, arcabuzes e espingardas, não apenas para a feitura, mas também para “

alimpar e guarnecer” armas brancas... Compreende-se que tenha havido armeiros em Ceuta, Alcácer Ceguer, Azamor, Safim e Tanger; que se abrissem tendas no Funchal, Cabo Verde, Cochim e Goa; e que D. Manuel tivesse nomeado armeiros para muitas povoações da raia.”

[19]

“É expressivo o caso de Tavira onde chegou a haver 10 armeiros com variadas especializações: oficiais de couraceiro, fabricantes de lanças, reparadores de arcabuzes, o que supõe uma indústria permanente, em ligação com as praças do Norte de África. Pode mencionar-se a existência de armeiros em Chaves, Moncorvo, Miranda do Douro, Viana da Foz do Lima, Aveiro, Vila Boa (termo de Guimarães), Portalegre, Beja, Campo Maior, Lagos, Ponte de Lima e outros mais. Os maiores centros de armaria foram, como é evidente, Lisboa, Évora, Porto, Santarém, Barcarena, Elvas e Tavira”.

[20] Apesar desta proliferação, ainda em 1549 D. João III teve de mandar encomendar 3.000 arcabuzes a armeiros da Boémia.

No reinado de D. Sebastião (1557-1578), incluindo o período da regência por menoridade do Rei, tentou generalizar-se o serviço militar aos homens válidos. Pelo Regimento das Ordenanças (1569) todos eram obrigados a servir a pé ou a cavalo, devendo estar armados; os que tivessem 50.000 réis de “fazenda” tinha de ter arcabuz ou espingarda “aparelhada” (em condições de funcionar). O Regimento dos Capitães-Mores (1570) referia o armamento da época: arcabuz, espingarda, besta, lança e pique. As espingardas de fechos de sílex (ou de pederneira, como se chamaram em Portugal) começavam a aparecer, mas a confiança nelas era tão pequena que por provisão de 1574, se determinou que quem tivesse arcabuz ou espingarda de pederneira era obrigado a ter serpe ou morrão, para garantia do funcionamento da ar-

ma.

A pretensa generalização do serviço militar obrigava à existência de armas de fogo em quantidade. Em 1571, o legado do Papa visitou os armazéns da Ribeira, junto ao Paço Real. “Ficou espantado com o que viu nas três salas que compunham a armaria, as quais estavam cheias de cassoletes (meias-armaduras) para 50.000 homens, lanças para igual número, morriões, arcabuzes, etc., que dariam para 80.000 homens, além de 30.000 armaduras para cavalaria”

[21]. Há aqui um enorme exagero: três anos depois o Rei determinou aos mercadores que comerciavam com a Flandres, Alemanha ou Biscaia, que tivessem “aquela quantidade de armas... para dali se poderem prover as pessoas... porque no presente não há no Reino a quantidade de armas que é necessária”.

Certamente que muitas armas estavam a bordo dos navios e nas guarnições ultramarinas. Não faltavam expedições e campanhas no Além-Mar: na Índia as rebeliões e combates eram constantes, para Angola foi mandado Paulo Dias de Novais com uma expedição, no Brasil lutava-se contra os franceses, em Moçambique havia problemas na Zambézia e no Norte de África faziam-se incursões próprias ou em auxílio de Filipe II. Era uma dispersão de objectivos e meios que os nossos limitados recursos humanos e materiais dificilmente suportavam.

Antes da desastrosa expedição ao Norte de África de 1578, o Rei mandou Nuno Álvares Pereira à Flandres e à Alemanha para recrutar estrangeiros e para comprar 3.000 mosquetes, 4.000 arcabuzes, 1.200 morriões e 23 quintais de pólvora. Mesmo assim, não conseguiu reunir mais que cerca de 20.000 homens, portugueses e estrangeiros, que o acompanharam ate à sua morte em Alcácer-Quibir.

O Domínio Filipino

Os 60 anos de domínio espanhol (1580-1640) foram desastrosos para Portugal e para os territórios ultramarinos: os inimigos da Espanha passaram a ser inimigos de Portugal. Os corsários ingleses passaram a atacar as nossas costas e os navios vindos do oriente; Ormuz foi investida e conquistada, também pelos ingleses; os holandeses atacavam no Brasil e em Angola; os franceses ameaçavam o Brasil; e os holandeses estabeleciam territórios no oriente. Em Portugal continental os nossos meios de defesa foram espoliados. O General J. M. Cordeiro escreve sobre o assunto: “Ou foram os apuros em que a Espanha se achava pela guerra que sustentava na Europa, ou a política de enfraquecer Portugal... o que é certo é que o governo espanhol esgotou Portugal de homens e tirou-lhe os meios principais de defesa... os nossos canhões foram também fazer parte dos seus parques e trens do exército. Para obviar à grande falta de armas e munições em Portugal... foi ordenado às câmaras que as mandassem vir da Biscaia, pagando-as logo a dinheiro, sendo depois distribuídas aos povos e pagas por estes em prazos estipulados. Conclui-se destas disposições que o fabrico de armas de fogo em Portugal pouco tempo se conservou ou foi inteiramente abandonado, promovendo-se o comércio de armas e munições vindas de Biscaia”[22]. Esta visão do ilustre General peca por parcialidade, porque não refere a especial atenção de Filipe III (1589-1621) em relação a Barcarena, mandando remodelar e modernizar as Ferrarias e a Casa da Pólvora. Para o efeito, determinou ao Engenheiro-Mor do Reino, o milanês Leonardo Turriano, que estudasse a situação das duas instalações, então abandonadas, e fizesse projectos para a sua recuperação. Estes teriam sido apresentados em 1617. “Os projectos de Turriano... incluíam três propostas: a remodelação da Casa da Pólvora, a ampliação das Ferrarias e o estabelecimento duma cordoaria. Os estudos apresentados para a Casa da Pólvora foram de imediato levados a efeito, tendo sido construídos os quatro engenhos inicialmente previstos, No caso das Ferrarias ter-se-á optado pelo restauro dos engenhos já instalados. Quanto à intenção de implementar uma terceira oficina em Barcarena para fabricação de enxárcia não terá merecido aprovação”[23].

O salitre necessário para o fabrico da pólvora negra (cerca de 75% da mistura) vinha, em grande parte, da Índia após a descoberta do caminho marítimo. Em 1618 Filipe III escreveu ao Vice-Rei reforçando os pedidos de envio de salitre “para os novos engenhos mandados fazer em Barcarena”. Também em Panelim, próximo de Goa, se construiu uma importante fábrica de pólvora no governo do Vice-Rei D. Francisco da Gama, que foi concluída em 1630 por D. Miguel de Noronha; estava cercada de altos muros, com instalações separadas, sendo usados búfalos para mover os engenhos; a pólvora era guardada na Fortaleza da Aguada.

Também o fabrico de artilharia não foi descurado, tanto que a Fundição da Porta da Cruz era na ocasião conhecida por Fundição dos Castelhanos.

Restauração. A Tenência

A revolução de 1 de Dezembro de 1640 e a restauração da monarquia portuguesa levariam forçosamente à guerra com a Espanha. Seguiu-se um período de actividade febril para preparar o país para esta contingência. Ainda em 1640 foram criados o Conselho de Guerra e a Tenência-Geral de Artilharia; esta tinha por funções o alistamento, instrução e jurisdição sobre os “artilheiros de nómina” destinados ao serviço nas praças, fortalezas e navios; e a aquisição, conservação e distribuição de todo o material de guerra. Instalada nas Tercenas da Porta da Cruz, era dirigida pelo Tenente-General de Artilharia (um civil, embora pareça estranho) e ficou na dependência da Junta dos Três Estados, criada em 1641, para superintender na “administração financeira da guerra”, o que incluía o pagamento dos soldos e o financiamento para uniformes, munições, fortificações e outras despesas.

A Tenência teve de importar grandes quantidades de armas ligeiras e de artilharia, dado o estado em que se encontravam as unidades e os depósitos. Logo no início de 1641, “o monarca fez prover a fronteira do Alentejo com milhares de arcabuzes e mosquetes e 100 quintais de pólvora”

[24].

As indústrias militares foram adaptadas para as nossas necessidades; foram criadas novas fundições no Prado (Tomar) e em Machuca (Figueiró dos Vinhos), áreas de minérios de ferro; e estabelecidas oficinas de armas no Porto, Braga, Ponte de Lima e Guimarães. Nota curiosa: em Dezembro de 1644, foi confirmado um contrato com um serralheiro de Alcobaça, em que este se comprometia a entregar 400 arcabuzes por ano; não há indicações sobre o cumprimento do contrato. As Ferrarias d’El Rey de Barcarena devem ter produzido arcabuzes e mosquetes, utilizados em campanha e também nas Fortalezas e navios

[25].

Porque o salitre era necessário para o fabrico de pólvora, foram criados “feitores de salitre” nas comarcas de Alenquer, Leiria e Setúbal. Multiplicaram-se em Lisboa os estabelecimentos privados de fabrico de pólvora, com os consequentes acidentes, pelo que foram mandados encerrar em 1651, ficando praticamente só Barcarena e a torre da pólvora das Portas da Cruz em laboração. A última encerrou em 1673: a sua produção devia ser pequena. Restauraram-se as ordenanças de D. Sebastião, constituindo-se o Exército de Linha e as Milícias, compostos por terços de infantaria e companhias de cavalaria. Foram também recriadas as Ordenanças, espécie de depósito de pessoal dos outros escalões, organizadas em companhias.

De início a guerra limitou-se a algumas escaramuças nas fronteiras do Minho, Beira e Alentejo; em 1644, tivemos um importante sucesso na batalha de Montijo (em Espanha, entre Badajoz e Mérida), vencida por Matias de Albuquerque, general experimentado no Brasil. Quinze anos depois, D. Sancho Manuel e André de Albuquerque venceram os espanhóis na batalha das Linhas de Elvas (1659). No ano seguinte contratámos o Conde de Schomberg, notável militar alemão, e grande número de militares estrangeiros, que deram uma ajuda importante na reorganização do Exército e na conduta das operações.

Na última fase da guerra (1660-68), o comandante espanhol D. João de Áustria lançou operações ofensivas no Minho, Beiras e Alentejo, vitoriosas nos primeiros tempos. Mas a acção enérgica do Conde de Castelo Melhor fez mudar a sorte das armas. Em 1663, D. Sancho Manuel (Conde de Vila Flor), Schomberg e Pedro Jacques de Magalhães venceram a batalha do Ameixial e recuperam Évora. Dois anos depois o Marquês de Marialva obteve a grande vitória de Montes Claros. Ainda houve acções importantes no Minho e na Galiza, sob o comando do Conde do Prado e de Schomberg.

No início de 1668, na regência de D. Pedro II, foi assinado o tratado de paz com a Espanha. Terminou uma guerra de 28 anos, em que a capacidade dos comandantes e o sacrifício dos nossos homens asseguraram a independência ao país. Mas perdemos Ceuta, o que foi um erro político.

Depois dum esforço tão intenso e tão longo, o país estava exausto. O exército foi reduzido e as indústrias militares acompanharam a tendência.

Em 1675, D. Pedro criou o “Troço dos 300 Artilheiros, para que estivessem prontos para o serviço da Armada” na permanente vigilância da navegação costeira, o que retirou à Tenência o recrutamento e preparação dos artilheiros navais. Por essa altura as espingardas de pederneira tinham começado a substituir os arcabuzes e os mosquetes de morrão; e a cavalaria passou a dispor de clavinas (corruptela de carabina) e de pistolas. Embora D. Pedro desejasse ter o Exército todo armado com armas de pederneira, não o conseguiu por falta de meios. Assim, em 1679, foram ainda adquiridas 5.000 espingardas em França.

Fabricava-se então pouca pólvora em Portugal, pelo que se importava da Holanda. Nesse ano de 1679, o polvorista Carlos de Sousa Azevedo obteve alvará para produzir pólvora em Barcarena, obrigando-se a entregar 2.400 arrobas por ano e a reconstruir a fábrica então abandonada. Na mesma situação estavam as Ferrarias d’El Rey que, em 1685, foram entregues a dois franceses, por 10 anos, para produção de canos de espingarda e arame. Parece ter sido pouco produtiva esta exploração: em 1695, terminou o contrato, sendo mandadas encerrar as Ferrarias. E o Tenente-General de Artilharia mandou entregá-las a Sousa Azevedo para aí montar dois moinhos de pólvora e reparar a levada e o açude, porque “era mais precisa a fábrica de pólvora que as de armas”. Como as oficinas da Tenência não produziam armas portáteis em quantidade, entende-se esta decisão como o reconhecimento de que nessa ocasião não seriamos capazes de prover às nossas necessidades dessas armas, mas sim em pólvora. Desta forma, Barcarena deixou de produzir armas, 208 anos depois de estabelecida a “Casa das Ferrarias”.

As Guerras do Século XVIII

Em 1704, envolvemo-nos na Guerra de Sucessão de Espanha. Nesse ano o arquiduque Carlos, pretendente ao trono de Espanha, desembarcou em Lisboa com uma força anglo-holandesa, a que se reuniram unidades portuguesas. Apesar dos esforços de D. Pedro II para construir um exército pequeno e capaz, ainda não estávamos preparados para a guerra. O auxílio britânico em oficiais e armas (7.000 espingardas) veio dar-nos novo alento. Estas armas provavelmente já traziam baionetas de alvado[26], porque “em 1697 a maioria dos mosqueteiros ingleses já as usavam”[27].

A guerra teve início com a invasão da Beira Baixa e do Alentejo pelo exército franco-espanhol, mas a reacção do Marquês das Minas obrigou-o a retirar. Entretanto, o arquiduque Carlos tinha-se deslocado para a Catalunha, o que obrigou as forças espanholas no Alentejo a retirar para lhe fazer face. Aproveitando a situação, o Marquês das Minas penetrou em Espanha e num gesto de audácia, progrediu até entrar em Madrid (1706). A partir daí as coisas começaram a correr mal para nós, por razões políticas e militares, obrigando-nos a retirar.

Durante a guerra houve alterações importantes no nosso exército. Por aviso de Maio de 1704, D. Pedro II determinou que os “terços de infantaria se armassem com bocas-de-fogo (armas de pederneira) com baioneta (de alvado) sem que haja neles picaria alguma”

[28].

Acabavam, assim, os piqueiros na infantaria. Em 1707, já no reinado de D. João V (1707-1750) foram publicados as novas ordenanças: os terços de infantaria foram substituídos por regimentos; criaram-se também regimentos de cavalaria. Em 1708 regulamentaram-se as operações militares e o serviço nos aquartelamentos. A seguir foram publicados os “artigos de guerra”, espécie de código de justiça militar, e reposto o “Regimento das Ordenanças” de D. Sebastião.

A guerra terminou em 1712, com um tratado de suspensão de hostilidades. Por fim, o tratado de Utreque (1712-15) teve alguns resultados favoráveis para Portugal, como o reconhecimento do domínio sobre a Amazónia e a restituição pela Espanha da chamada Colónia do Sacramento, no sul do Brasil. A aliança Luso-Britânica saiu fortalecida e a Inglaterra recebeu a ilha Minorca e Gibraltar, chave do Mediterrâneo.

Em 1715-16, começaram a construir-se novos edifícios para a Tenência, criando-se a Fundição de Baixo, com oficina de espingardeiros na sua parte Norte. Todavia, um grande incêndio destruiu estas instalações, em 1726.

Em 1718, dois irmãos espingardeiros de Lisboa, José Francisco e Joam Rodrigues, publicaram um livro com o título de “A Espingarda Perfeyta”, dedicado a D. João V. É um verdadeiro manual, completo e pormenorizado, embora escrito na linguagem gongórica da época, sobre a organização mecânica da espingarda, o seu fabrico e manutenção, que prova o conhecimento que os espingardeiros do Sec. XVIII tinham sobre o seu mister. Curiosamente os autores assinam com anagramas dos seus nomes, Cesar Fiosconi e Fordam Guserio.

Em 1725, foi aberto concurso para arrematação das fábricas de pólvora de Alcântara e Barcarena, que foi ganho pelo cidadão holandês Augusto Cremer, Comissário Geral do Almoxarifado e antigo pagador das tropas do seu país em Portugal durante a Guerra de Sucessão de Espanha. Cremer reconstruiu as duas fábricas, ambas em estado de ruína. Em Barcarena, num edifício construído de raiz, foram montados 4 engenhos cada um com duas mós rolantes verticais (galgas, como lhes chamavam) de calcário, importadas de Namur. Em Alcântara foram colocados 7 moinhos, movidos a energia hidráulica e a “sangue”.

A Real Fábrica de Pólvora de Barcarena, como se passou a designar, foi inaugurada em 1729, “à vista dum grande concurso de gente, assim da corte como daquelas vizinhanças e de alguns estrangeiros”

[29]. Não há referências à inauguração de Alcântara, mas foi designada não oficialmente por Real Fábrica de Pólvora de António Cremer.

Foi um período alto para as duas fábricas que, produzindo segundo tecnologias modernas, conseguiram tornar o país auto-suficiente em pólvora. Tão bem se desempenhou Cremer que o Rei lhe concedeu o título de Intendente e Administrador das Fábricas de Pólvora do Reino. Após a sua morte, a administração ficou a cargo da viúva, até 1753. A partir daí as duas fábricas voltaram para a gerência do Estado, através do Ministro da Marinha.

Protegido por um tratado com Inglaterra, Frederico II da Prússia invadiu a Saxónia, em 1756, dando início ao que se veio a designar por Guerra dos Sete Anos. Nela se envolveram as principais potências europeias e as acções militares estenderam-se ao Canadá, Índia e Filipinas. Foi a primeira guerra à escala mundial.

Portugal, enfraquecido pelo terramoto de 1755 e, tentando recompor-se, jogou na neutralidade. Mas em 1761, recusou aderir ao “Pacto de Família” que unia as casas reinantes dos Bourbons - Espanha, França, Nápoles e Parma. Em consequência, uma força espanhola de cerca de 40.000 homens, depois reforçada por um contingente francês, entrou em Portugal pela Beira, em Maio de 1762.

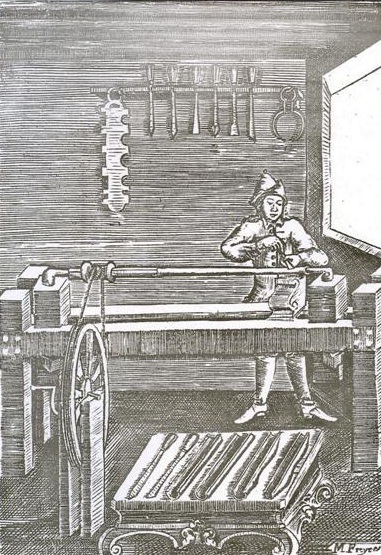

Fig. 3 - Uma Oficina de Armeiro no Séc. XVIII.

Nesta gravura de M. Freyre, um armeiro trabalha num cano de espingarda.

Na mesa em primeiro plano, estão quatro canos em processo de fabrico;

estas eram peças difíceis de construir.

Origem: A Espingarda Perfeyta, Lisboa 1718

Mais uma vez, Portugal não disponha de forças capazes de resistir e expulsar o invasor. Desde o fim da Guerra da Sucessão de Espanha tínhamos gozado 50 anos de paz, com o habitual descuido em relação às forças militares. Fortunato de Almeida dá-nos a sua ideia da situação:

“O Marquês de Pombal (então Conde de Oeiras), ou porque desafecto às instituições militares, ou porque de todo o absorvia o delírio de aniquilar a nobreza e a Companhia de Jesus, não só deixou o Exército no mísero estado em que o encontrou, como até reduziu os quadros existentes em 1735. Tornou-se tão sensível a penúria, que teve dificuldade em reunir tropas que policiassem Lisboa depois do terramoto.”

[30]

Assim, teve-se de pedir ajuda ao estrangeiro. D. José recorreu ao monarca britânico Jorge III, da casa de Hanover

[31]. Este recomendou um alemão nascido em Londres, então, ao seu serviço, Frederico Guilherme Ernesto, conde-reinante de Schaumburg-Lippe-Buckeburg, que chegou a Portugal em Julho de 1762, com dois batalhões suíços. Um corpo britânico de cerca de 6.500 homens, que tinha chegado em Maio, juntou-se a ele. Nomeado Marechal-General do Exército Português, o conde de Lippe (como passou a ser conhecido), rapidamente, reuniu as tropas portuguesas ao seu contingente e, praticando uma acção estratégica defensiva, na Beira e no Alentejo, conseguiu conter as forças espanholas e francesas. A chegada do inverno e a assinatura dum tratado de paz preliminar em Fontainebleau acabaram com a guerra que, por ter sido tão curta e sem batalhas importantes, passou a ser conhecida por “Guerra Fantástica”.

No início do conflito, em 1762, prestava serviço na Tenência o, então, capitão Bartholomeu da Costa, homem conhecido pela sua preparação técnica e capacidade de realização. A Tenência sofria ainda as consequências do terramoto de 1755 e tinha apenas a funcionar uma oficina de espingardeiro, outra de carpinteiro (que não faziam mais que reparações) e armazéns.

Bartholomeu da Costa teve a sorte de poder dispor de dezenas de espingardeiros alemães e ingleses que tinham vindo por ordem do conde Lippe. Por outro lado, foram “mobilizados” pela Tenência muitos mestres e oficiais de oficinas privadas de armeiros, que permitiram arrancar com o que foi então chamada “Fábrica Real”.

O General João Manuel Cordeiro refere o seguinte no que toca a espingardas: “Consta que, neste ano de 1762, havia nos armazéns da Tenência 30.905 espingardas novas, ordenando o Ministério da Guerra ao Tenente-General da Artilharia do Reino que aumentasse a reserva com mais 8.000. Estas armas, na nossa opinião, haviam sido adquiridas na Inglaterra, na sua maior parte.”

[32] Não se conhecem outras referências a esta aquisição, sendo possível que as armas tenham vindo com o Conde de Lippe.

Entretanto continuavam as obras na Tenência, sendo concluída uma fundição de artilharia com oficinas anexas, nos terrenos da Fundição da Coroa de Portugal; passou a designar-se Fundição de Cima para a distinguir da de Baixo que estava também em fase de reconstrução.

O Conde de Lippe permaneceu pouco mais de dois anos em Portugal, mas conseguiu reformar e reorganizar muitos sectores do Exército: publicou regulamentos sobre o ensino e a prática em campanha e nos aquartelamentos, fez reconstruir fortificações, lançou as bases dum sistema de inspecção e organização administrativas, criou campos de manobras, regulou as admissões e promoções, alterou os uniformes e estabeleceu regras de disciplina e de justiça. Conhecendo as capacidades do capitão Bartholomeu da Costa, visitava-o na Tenência: “... ia-o procurar no seu próprio quartel (residência) que era no mesmo edifício (Fundição) e juntos discorriam largamente sobre objectos relativos à artilharia e ao serviço do Exército.”

[33]

O Arsenal do Exército

Por alvará de 24 de Março de 1764, no conjunto das reformas do Conde de Lippe, a Tenência passou a chamar-se Arsenal Real do Exército, continuando sob as ordens do Tenente-General de Artilharia, na dependência da Junta dos Três Estados. Era então Tenente-General Manuel Gomes de Carvalho e Silva, “promovido de paizano a Marechal de Campo por influência de B. da Costa que servia sob as suas ordens”.[34]

O Arsenal deixou de ter funções no que respeita ao pessoal e material de artilharia dos navios de guerra. Em boa verdade, já não recrutava e instruía artilheiros para a Marinha desde que, como se referiu atrás, D. Pedro II mandara criar o “Troço dos 300 Artilheiros.”

[35]

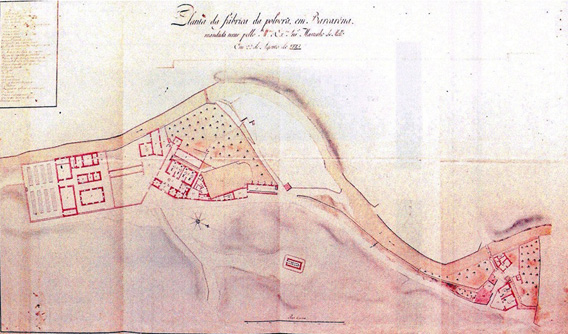

Fig. 4 - A Fábrica de Pólvora de Barcarena em 1775.

Esta é a primeira planta conhecida da Fábrica. Foi mandada executar

por Martinho de Mello e Castro, Ministro da Marinha. Notam-se as instalações

das Fábricas de Cima e de Baixo. Nesta ocasião, ainda não havia edifícios

na margem direita da ribeira.

Origem: Centro de Estudos Arqueológicos da Engenharia Militar.

Em 1772, B. da Costa foi nomeado Superintendente das Ferrarias de Tomar, Figueiró e Foz do Alge; e, dois anos depois, tornou-se “Intendente Geral das Fundições de Artilharia e Laboratórios dos Instrumentos Bélicos destes Reinos”, com o posto de Brigadeiro de Infantaria e exercício na Artilharia. Em 1776 mandou construir um edifício sobre as ruínas do convento das Clarissas, em Santa Clara, para um grande depósito, que se passou a chamar Parque de Artilharia. Em 1780, estando em más condições as Fábricas de Pólvora de Barcarena e Alcântara, foi B. da Costa encarregado da sua direcção técnica; conseguiu alterar a situação, instalando novos engenhos em que as galgas e pratos de pedra foram substituídos por outros de madeira e bronze. Passou a ser produzida pólvora de qualidade para consumo interno e para exportação. A média de produção entre 1780 e 1797 passou a ser de 315 toneladas por ano.

Em 1782, B. da Costa tomou conta duma fábrica de ferro de Paço d’Arcos (possivelmente privada) e renovou-a introduzindo o fabrico de “balas, bombas e granadas”. Tentou também estabelecer um modelo de espingarda portuguesa, a que chamou “de novo padrão”; estas armas foram fabricadas em 1791, certamente em pequeno número, e distribuídas ao Regimento Gomes Freire, mas “não houve seguimento ao projecto, por razão de custos.”

[36]

Cabe aqui dizer que nos séculos XVIII e XIX fabricámos espingardas e pistolas de boa qualidade, em oficinas privadas e nas da Tenência, depois Arsenal do Exército. Eram principalmente armas de aparato, de defesa e de caça, produzidas individualmente, por encomenda. Alguns dos nossos armeiros deixaram nome em Portugal e no estrangeiro pela perfeição dos seus trabalhos, como Xavier dos Reis, Bartholomeu Gomes, Veríssimo de Meira e Jacintho Xavier.

Mas, quando se tratava de fabricar armas militares portáteis, não o conseguíamos (como sucedeu em 1791) por razões de tecnologia ou de custos; estes só poderiam ser reduzidos se houvesse encomendas substanciais.

Voltemos a Bartholomeu da Costa. A acumulação de funções tão importantes no mesmo homem, em locais diferentes como Lisboa, Barcarena e Tomar, juntamente com as suas extraordinárias capacidades criativas e de direcção, criaram situações de atrito, especialmente com a Junta dos Três Estados de quem o Arsenal dependia. “Homem singular e extraordinário, de génio forte e arrebatado” como era considerado, Bartholomeu da Costa chegou a estar sob prisão domiciliária; duma vez tentou fugir do país numa embarcação sendo detido à passagem pela torre de Belém.

A Revolução Francesa e a Guerra Peninsular

A Revolução Francesa, iniciada em 1789, fez cair a monarquia e alterou por completo a situação política e social interna e o equilíbrio externo. Receosas da propagação das ideias revolucionárias e de agressões militares, a Inglaterra, Áustria, Prússia e Espanha coligaram-se contra a França. Em 1793, a Espanha preparou uma força de cerca de 24.000 homens para invadir o Rossilhão pelos Pirenéus Orientais; e pediu-nos auxílio. Mal preparados, mobilizámos uma unidade de 6 regimentos de infantaria (5.600 homens) e 22 bocas-de-fogo, que designámos pomposamente Exército Auxiliar à Coroa de Espanha. Sob o comando do general John Forbes-Skellater[37]; transportada em 14 navios mercantes escoltados por 3 vasos de guerra, chegou à Catalunha em 9 de Novembro e incorporou-se na força espanhola comandada pelo general Ricardos. Tendo atravessado a fronteira, o exército luso-espanhol ocupou praticamente todo o Rossilhão, mas a morte de Ricardos e uma contra-ofensiva francesa obrigaram à retirada para território espanhol em Abril de 1794. Os espanhóis assinaram a Paz de Basileia com os franceses e aliaram-se a eles. O nosso “Exército” teve de voltar para Portugal, nada tendo ganho com esta acção, embora se tenha portado bem - e agora tínhamos os espanhóis contra nós. Não sendo possível produzir armas militares em quantidade suficiente no Arsenal do Exército, mais uma vez recorremos à importação. “Em Agosto de 1796, a

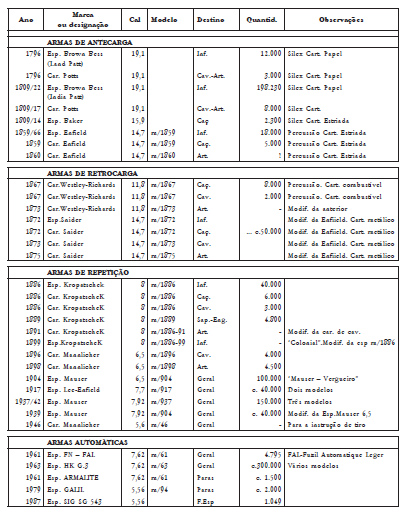

Ordnance estava em condições de informar o ‘Chevalier d’Almeida” que 12.000 mosquetes, 3.000 carabinas, 3.000 pares de pistolas e 2.000 espadas estavam prontas para ser despachadas para Portugal.”

[38] As espingardas eram as designadas

Brown Bess[39] de calibre 19,1mm, alma lisa e fechos de sílex, regulamentares no Exército Britânico desde há cerca de 60 anos, o que mostra a perfeição do fabrico e a lenta evolução do sistema de fechos. As carabinas seriam provavelmente as

Potts, também de 19,1mm, para artilharia (com baioneta de alvado) e cavalaria. As pistolas deveriam ser as designadas

Dragoon ou

Light Dragoon.

No início de 1801, Napoleão e Carlos IV de Espanha acordaram na partilha de Portugal. Em Fevereiro a Espanha declarou-nos guerra e em Maio o Príncipe da Paz, Godoy, penetrou no Alentejo com uma substancial força militar. As nossas tropas no local, comandadas pelo velho Marechal Duque de Lafões, tiveram um comportamento desastroso. Olivença, Juromanha e Campo Maior caíram em poder do invasor, mas Elvas resistiu. O Tratado de Badajoz, em Junho, pôs termo à Guerra das Laranjas, como foi chamada - mas perdemos Olivença. Alguns historiadores consideram esta guerra como a primeira invasão francesa, embora conduzida pelos espanhóis.

Entretanto, no Arsenal do Exército, após a morte de Bartholomeu da Costa (1801), as coisas não corriam bem, apesar de haver novas construções e um grande quadro de pessoal: 33 oficiais, 26 mestres, 15 contra-mestres, 72 aparelhadores, 9 apontadores, 1.259 operários, 263 aprendizes, 370 porteiros, guardas, moços, etc. e 390 costureiras. Em Setembro de 1801, foi nomeado inspector o tenente-coronel emigrado italiano Carlos António Napion (como de costume, os nomes próprios eram aportuguesados). Em 2 de Janeiro de 1802, foi publicada uma carta de lei cujo relatório diz o seguinte: “tendo presentes os graves e mui consequentes prejuízos que na repartição do Arsenal do Exército... sofria o meu real serviço e fazenda; assim pela falta total dum sistema de administração e economia, como pela carência de uma escrituração e contabilidade claras, exactas e metódicas; circunstâncias que não se encontram na que se formaliza no almoxarifado...”

Nota-se aqui o “dedo” dos inimigos de Bartholomeu da Costa, invejosos do seu génio empreendedor e inventivo. É possível também que ele se preocupasse pouco com questões administrativas e que os seus colaboradores neste campo não o ajudassem. Esta lei extinguiu a Junta dos Três Estados (que durou 161 anos) e estabeleceu a Junta de Fazenda do Arsenal do Exército, composta por 5 vogais: o ministro da guerra, o inspector das oficinas, o intendente, o contador e o fiscal. Mas os problemas do Arsenal não acabaram. O tenente-coronel Napion, em ofício de 8 de Agosto de 1805, escrevia para o ministro: “... Vossa Excelência pode ver... por consequência, se um homem honrado pode ficar um só momento neste emprego e em um arsenal onde não reina senão a intriga, a calúnia e a impostura.” Todavia, Napion manteve-se “no emprego” e não há registo de que tenha posto a casa em ordem. Dois anos depois acompanhou a corte para o Brasil.

Pelo Tratado de Fontainebleu (1807), a França e a Espanha decidiram a invasão de Portugal, que seria dividido em três partes. No Outono o general Andoche Junot tomou o comando do Corpo de Observação da Gironda, uma força de cerca de 26.000 homens, estacionado na região de Bayonne. Em marchas forçadas atravessou a Espanha e penetrou em Portugal pela margem direita do Tejo, enquanto outras forças espanholas entravam pelo Alentejo e pelo Minho. Em 27 de Novembro, Junot chegou à Golegã e dai proclamou ao povo português: “o grande Napoleão, meu Amo, envia-me para os proteger, eu vos protegerei.”

Nesse mesmo dia, o Príncipe Regente D. João embarcou com a família real e um imenso séquito, na esquadra portuguesa que pairava no Tejo, composta por 31 transportes mercantes e 23 navios de guerra. Entre 10 a 15.000 pessoas constituíam esse séquito, um número impressionante se nos lembrarmos que a população de Lisboa não ultrapassava 200.000 almas. “Fidalgos, cirurgiões reais, confessores, damas de honor, pajens, conselheiros de estado, militares, juízes, sacerdotes e homens de negócios, todos acompanhados das famílias e criados, apinhavam os navios”

[40]. Entre os militares iam praticamente todos os oficiais de marinha e cerca de um terço dos do Exército; do Arsenal do Exército ia o tenente-coronel Napion, certamente acompanhado dos principais oficiais, mestres, fundidores e espingardeiros. O Arsenal ficou sob as ordens dum coronel francês, Carlos Julião, a partir de 27 de Novembro, data do embarque do Regente, da Corte e do séquito.

Os navios só zarparam do Tejo, em 29, em virtude de uma tempestade no mar, recebendo uma escolta adicional de 13 vasos de guerra britânicos do Almirante Sir Sydney Smith, que aguardavam à saída da barra. Na proximidade do paralelo 37º nove navios britânicos regressaram à costa portuguesa, seguindo os outros 4 até ao Brasil com a esquadra portuguesa.

No dia 30, Junot entrou Lisboa, ficando a “ver navios”. Vinha “à frente dum regimento de granadeiros descalços e esfomeados... Três semanas depois (da saída de Bayonne) o exército invasor contava apenas com metade dos homens; os que faltavam ficaram pelo caminho ou encontravam-se hospitalizados. A concentração de alguns regimentos portugueses e o desembarque de dois regimentos ingleses embarcados nos navios britânicos, como desejava fazer o almirante Smith, teria podido afastar de Lisboa o exército invasor e destrui-lo”

[41]. Mas assim não decidiu o Príncipe Regente. Aliás, estava manietado pela Convenção Secreta com o Rei Jorge III da Grã-Bretanha, assinada em Londres, em 22 de Outubro (trinta e oito dias antes da entrada de Junot em Lisboa), e ratificada, em 8 de Novembro. Esta convenção regulava a transferência para o Brasil da sede da Monarquia Portuguesa, a ocupação temporária da Ilha da Madeira por tropas britânicas e o compromisso de se fazer um tratado de comércio com a Grã-Bretanha depois do governo português se instalar no Brasil.

O êxodo da Corte e os acontecimentos sequentes viriam a provocar uma reviravolta completa na História de Portugal, orientando-nos para a África.

Por ordem de Junot e dos generais espanhóis seus aliados, foram reduzidas as unidades militares e licenciados uns 20.000 homens incluindo as milícias. O General Marquês de Alorna, tendo como segundo-comandante o Tenente-General Gomes Freire de Andrade, reorganizou as forças sobrantes e, em Fevereiro de 1808, tinha cerca de 9.000 homens para servir ao lado dos franceses, divididos por 6 regimentos de infantaria, 1 de caçadores, 3 de cavalaria, 1 de caçadores a cavalo e 1 de artilharia. Esta força, designada Legião Portuguesa por decreto de Napoleão, partiu para França, vindo a tomar parte nas campanhas em Espanha, na Áustria, na Alemanha e na Rússia. Alguns dos seus oficiais viriam mesmo a ter parte activa, com os franceses, na terceira invasão, de Massena.

Entretanto, em Maio de 1808, houve um sangrento levantamento em Madrid e a formação de Juntas para resistir aos franceses. O exemplo foi seguido em Portugal e formou-se, no Porto, a Junta Provisional do Supremo Governo do Reino, sob a presidência do Bispo, e o Governador de Armas de Trás-os-Montes, General Manuel Gomes de Sepúlveda aclamou o Príncipe Regente e mobilizou as populações. A insurreição estendeu-se ao Minho, ao Alentejo e ao Algarve. Perante estes factos, o Governo Britânico decidiu intervir militarmente na Península. Uma força expedicionária de cerca de 9.000 homens estacionada em Cork, na Irlanda, sob o comando do Tenente-General Sir Arthur Wellesley e destinada a seguir para a América de Sul, foi desviada para a Península. Dirigindo-se em transportes de guerra, à Corunha e, depois, ao Porto, onde Wellesley contactou com a Junta Provisional, foi pairar em Lavos, a sul da foz do Mondego, em 30 de Julho. O desembarque realizou-se entre 1 e 5 de Agosto, juntando-se aos homens de Wellesley mais cerca de 5.000 do General Spencer e 2.600 que o General Bernardim Freire de Andrade reunira à pressa.

Foi o início da Guerra Peninsular. Wellesley, que era o oitavo na linha de comando definida por Londres para a campanha, viria a tornar-se o primeiro, devido à sua capacidade e visão estratégica. Foi nomeado Comandante-Chefe do Exército Anglo-Luso, depois também espanhol, até à rendição dos franceses em Toulouse, em 1814.

Quando foi iniciada a campanha e liberto Portugal dos invasores, havia que reorganizar o Exército praticamente desfeito por Junot, excepto no que diz respeito à Legião Portuguesa. A tarefa foi iniciada por D. Miguel Pereira Forjaz, Ministro da Guerra, dos Estrangeiros e da Marinha. Em fins de 1808, estavam a ser formadas 24 regimentos de infantaria, 12 de cavalaria, 4 de artilharia, 6 batalhões de caçadores, 48 regimentos de milícias e companhias de ordenanças e de tropas auxiliares.

Em 7 de Março de 1809, por decreto do Príncipe Regente no Rio de Janeiro, o General irlandês William Carr Beresford foi nomeado Marechal e Comandante-Chefe do Exército Português. Deu-se então o salto qualitativo: passámos a receber oficiais, material de guerra, fardamentos, equipamentos militares... e até dinheiro para pagamento das tropas. Com uma população inferior a 3 milhões, conseguimos levantar forças superiores a 150.000 homens. O Exército de 1ª linha atingiu os 57.000, organizados em brigadas independentes ou integradas em divisões britânicas, as milícias ultrapassaram os 50.000 e as ordenanças entre 60 a 70.000.

[42] Para enquadramento, cerca de 350 oficiais e 23 sargentos britânicos foram integrados nas unidades portuguesas durante a Guerra Peninsular.

[43]

Quanto a material de guerra portátil, entre 1808 e 1814, foram recebidas 160.000 espingardas

Brown Bess de 19,1mm, 2.300 espingardas estriadas

Baker de 15,9mm, 3.000 carabinas para cavalaria, 7.000 pistolas e 15.000 sabres.

[44] As espingardas

Brown Bess eram do modelo designado

India Pattern, mais simples e mais baratas que as

Land Pattern que tínhamos recebido em 1796. Eram armas pesadas e fortes, mas de alcance curto: acima dos 70-80 metros eram muito imprecisas. As

Baker eram muito mais modernas (1801) e de calibre menor; sendo estriadas, permitiam atirar três vezes mais longe que as

Brown Bess, mas eram mais caras e lentas a carregar; foram atribuídas a alguns homens das unidades de caçadores. Nesta época usavam-se cartuchos de papel, que dispensavam o emprego do polvorinho.

[45]

Ao mesmo tempo que se recebiam estas grandes quantidades de material, as oficinas e fundições do Arsenal do Exército foram repostas a funcionar, produzindo cópias de armas (espingardas, carabinas e pistolas) bem como peças de artilharia. Em Barcarena foi reconstruída a Fábrica de Cima (1817), uns 300 metros a norte da Fábrica de Baixo, para permitir a continuação do fabrico de pólvora em caso de explosão numa delas. O comportamento das nossas unidades durante a guerra foi considerado muito bom, merecendo referências elogiosas de Wellington e Beresford e até de Napoleão (este no que se refere à Legião Portuguesa).

Pronunciamentos e Guerras Civis

Terminada a guerra, em 1814, e regressados a Portugal os milhares de homens que se bateram em Espanha e França, havia que reconstituir o país, reduzir o Exército e reequipá-lo - as grandes quantidades de armas portáteis recebidas de Inglaterra tinham já mais de cinco anos de serviço activo.

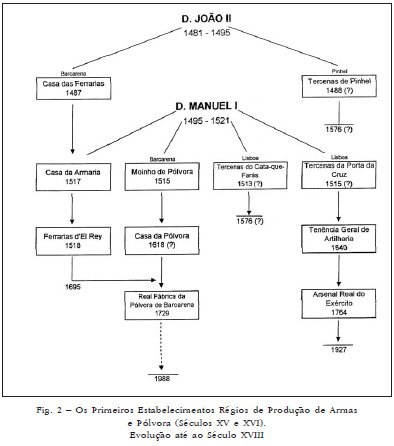

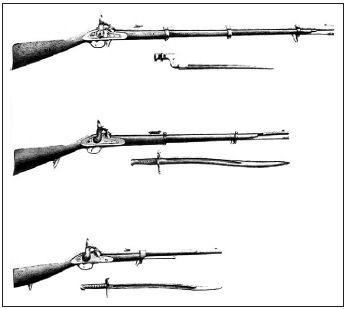

Fig. 5 - As Armas da Guerra Peninsular (1807-14).

Espingarda Brown Bess de 19,1 mm, de infantaria; Carabina T. Potts de 19,1 mm,

de artilharia; Carabina T. Potts de 19,1 mm, de cavalaria; Espingarda Baker

de 15,9 mm, de caçadores; Pistola Arsenal do Exército de 17,3 mm, de uso geral.

Estas foram as principais armas portáteis utilizadas durante a Guerra Peninsular.

São todas de antecarga e fechos de pederneira. Vindas de Inglaterra

em grandes quantidades, foram reproduzidas em parte no Arsenal do Exército.

Depois de 1855 as que sobravam em boas condições foram transformadas

para usar fechos de percussão. Fotos: João de Figueiredo

Por regulamento de Fevereiro de 1816 o Exército foi organizado em 24 regimentos de infantaria, 12 de cavalaria, 12 batalhões de caçadores, 1 batalhão de artífices engenheiros e 4 companhias de artilheiros condutores. Ainda nesse ano se enviou uma expedição ao Brasil de 4 batalhões de caçadores, 6 esquadrões de cavalaria e dois parques de artilharia, para a campanha de Montevideu.

Como o Arsenal do Exército não pudesse produzir armas portáteis para substituir as destruídas, perdidas ou avariadas na guerra, tivemos que importar de novo. Entre 1816 e 1817 recebemos de Inglaterra, Bélgica e Alemanha 18.230 espingardas, 5.000 clavinas

[46] para cavalaria, 1.500 pares de pistolas e 3.000 espadas. Nessa ocasião havia em reserva nos armazéns do Arsenal 20.571 espingardas. Estas aquisições e reservas, após ter terminado a guerra, demonstram o desejo de rearmar o Exército, para não sermos de novo surpreendidos, mas mostram também que nem espadas estávamos em condições de fabricar. Em 1822, comprámos mais 20.000 espingardas, das quais “rebentaram nas experiências mais da décima parte dos canos... acabou no país o fabrico de armas novas para o Exército”.

[47]

Vivia-se então uma situação agitada no país. Em 1817 houve uma conspiração contra a permanência de Beresford e dos muitos oficiais britânicos no Exército, que resultou na condenação à morte do General Gomes Freire de Andrade e outros oficiais.

Em 1820, um pronunciamento militar ordeiro no Porto instituiu o regime liberal e tentou dar alguma estabilidade ao país. Beresford, que tinha sido promovido a Marechal-General do Exército Português nesse ano, foi afastado juntamente com muitos dos seus oficiais.

Depois da independência do Brasil (1822) e da perda do monopólio da navegação no Atlântico Sul, sucederam-se os golpes e contra-golpes: revolta de Trás-os-Montes (1823), “Vila-francada” (1823), “Abrilada” (1824) e, depois a Guerra Civil (1826-1834).

Em Junho de 1833, o Exército Liberal entrou em Lisboa, sendo demitido o inspector e extinta a Junta de Fazenda do Arsenal de Exército, substituída pela Inspecção-Geral do Arsenal do Exército. O relatório do decreto de extinção refere: “... mais de 30 anos de funesta experiência têm provado que a Junta, longe de obter os fins da lei da sua criação, tem produzido consideráveis danos”.

E, em Julho de 1834, depois da convenção de Évora-Monte que pôs fim à Guerra Civil, foi aprovado novo regulamento do Arsenal; o correspondente relatório continua as críticas do anterior: “... a comissão descobriu a origem da monstruosa confusão que reina no Arsenal...”. Esta era a voz do vencedor, excitada pela vitória recente e dando a entender que iria fazer melhor.

Foram então criados 4 depósitos e 18 oficinas, continuando a funcionar alguns trens regionais (Porto, Elvas e Faro), mas não foi alterada a estrutura geral do Arsenal. A Fábrica de Pólvora de Barcarena passou a ser administrada no âmbito do Contrato do Tabaco, separando-se do Arsenal por 15 anos.

Os projectos para o futuro eram promissores: “O inspector propõe ao Governo os planos... para se conseguir que este estabelecimento venha a ser uma grande fábrica que, não só produza os armamentos e artilharia e seus pertences que foram necessários para o serviço do estado, mas também para se venderem para outros países com vantagens do mesmo estado”. Eram aspirações muito louváveis e importantes para Portugal, mas as convulsões políticas e as falhas dos homens impediram que se viessem a realizar. Só na segunda metade do Séc. XX se viriam a conseguir estes objectivos, embora parcialmente e por pouco tempo.

Em 1840, foi nomeado Inspector-Geral do Arsenal do Exército o Marechal de Campo José Baptista da Silva Lopes, Barão de Monte Pedral, que deixou nome pela sua competência e capacidade de organização. No ano seguinte teve como colaborador o tenente de artilharia João Manuel Cordeiro (o futuro General Cordeiro) outro oficial que marcou a sua passagem pelo Arsenal. Uns 30 anos depois, Cordeiro viria a escrever: “Em 1840, o Arsenal era mais um asilo que uma fábrica”.

[48]

As nossas espingardas, carabinas e pistolas eram então ainda de pederneira. Os exércitos europeus tentavam adaptar os fechos de percussão às suas armas, como já se fazia nas armas de caça, mas não foi fácil essa alteração: as pólvoras e cápsulas fulminantes estavam no seu início e pretendia-se transformar armas antigas em vez de fabricar novas. Em Portugal foi determinado que as armas enviadas para conserto ao Arsenal fossem transformadas e distribuídas aos regimentos de infantaria. Os resultados foram tão maus que, por ocasião da Guerra da Patuleia (1846), tiveram de ser distribuidas de novo armas de pederneira.

Entretanto, no Arsenal do Exército o Barão de Monte Pedral punha as coisas a mexer. Ampliaram-se as oficinas, introduziram-se novas máquinas de brocar e tornear, construíram-se fornos, estufas e caldeiras para balas de chumbo e montaram-se fundições de ferro. Manteve-se a produção de cópias de espingardas, carabinas e pistolas britânicas de pederneira, geralmente com canos importados; estas armas eram bem construídas.

Fig. 6 - O Arsenal do Exército no Início do Século XIX.

Esta gravura é parte da “Carta Topographica de Lisboa e seus Suburbios”,

levantada em 1807 sob a direcção do Capitão de Engenheiros Duarte José Fava

e reduzida e desenhada na “Caza do Risco da Obras Publicas” em 1826.

Para efeito deste artigo, foram realçados a linha da costa e os três núcleos locais

do Arsenal: 1. Fundição de Baixo. Corresponde aos actuais edifícios do Estado-Maior do Exército e do Museu Militar. 2. Fundição de Cima. Depois designada Fundição

de Canhões, foi sede da Direcção Geral de Artilharia, antecessora da Direcção

da Arma de Artilharia. Actualmente estão aqui instaladas a Revista Militar

e a Revista de Artilharia. 3. Parque de Artilharia. Em 1868 passou a ser a Fábrica

de Armas; em 1927 a Fábrica de Equipamentos e Arreios; em 1947 a Fábrica Militar

de Santa Clara. Actualmente, é a Zona Industrial das Oficinas Gerais

de Fardamento e Equipamento.

Origem: Núcleo Museulógico das OGFE

Em 1850, o Parque de Artilharia (Santa Clara) foi modificado, recebendo as oficinas de espingardeiros e coronheiros que estavam na Fundição de Baixo. Nesse ano, o Arsenal era constituído por um grande número de instalações:

- Fundição de Baixo: em fase de extinção;

- Fundição de Cima: fornos de fundição de ferro e bronze;

- “Obras de S. Engrácia”: arrecadação de artigos fora de serviço;

- Santa Clara: oficinas de espingardeiros, coronheiros, ferreiros e correeiros;

- Santa Apolónia: casa do inspector, colégio de aprendizes, oficina pirotécnica;

- Cruz da Pedra: arrecadação de projécteis;

- Alcântara: refino de salitre e enxofre;

- Barcarena: fabrico de pólvora (Fábricas de Cima e de Baixo);

- Rilvas (Rio Frio): armazéns para madeira e carvão, fornos para produzir carvão;

- Caxias: armazéns de retém, no antigo forte, para a pólvora em trânsito de Barcarena para os paióis de Beirolas;

- Forte da Areia: armazéns para pólvora recebida de particulares;

- Beirolas: paióis;

- Braço de Prata: armazéns para cartuchame e projécteis;

- Trem de Elvas: oficinas diversas;

- Foz do Alge: edifícios de ferraria e fundições em vários locais.

A Regeneração

Como já se referiu, a primeira metade do Séc XIX foi de grande agitação política e militar. As Invasões Francesas, a saída da Corte para o Brasil, a Guerra Peninsular, o “vintismo”, a expulsão de Beresford, a sensação de nos termos tornado “a colónia da colónia”, os pronunciamentos militares, a Guerra Civil, o movimento da Maria da Fonte e a guerra da Patuleia deixaram a nação cansada, desmoralizada, desorganizada.

A convenção do Gramido (1847), em consequência da intervenção da Inglaterra, França e Espanha, acabou com a Patuleia. Quatro anos depois, em Abril de 1851, o Marechal Saldanha chefiou um pronunciamento militar no Porto e proclamou o Movimento Regenerador para “sanear a justiça e fomentar as fontes de riqueza”. Desta vez, conseguiu-se estabilidade e progresso, durante uns 40 anos. Foi publicado um Acto Adicional à Carta Constitucional e o sistema político caracterizou-se pela rotatividade no governo dos dois partidos do centro. A economia, dinamizada pelo Tenente Fontes Pereira de Melo, Ministro da Fazenda e depois das Obras Públicas, modernizou-se e abriu-se ao exterior.

Ainda, nesse ano de 1851, foi mandado reorganizar o Arsenal do Exército. Em 1853 foi publicado o regulamento que o dividia em sete “Repartições Fabris”:

- Fundição de Cima: fundição de artilharia e peças metálicas;

- Santa Clara: fabrico e reparação de armas portáteis, carpintaria;

- Cruz da Pedra: pirotecnia;

- Alcântara: refino de salitre e enxofre;

- Barcarena: fabrico de pólvora;

- Elvas: carpintaria e serralharia;

- Rilvas: produção de carvão.

Desta lista, já não consta a Fundição de Baixo, porque a Fundição de Cima era suficiente, bem como outras dependências tornadas desnecessárias para o Arsenal como Santa Engrácia, Santa Apolónia, Caxias, Braço de Prata, Forte da Areia, Beirolas e Foz do Alge. A pirotecnia passou de Santa Apolónia para a Cruz da Pedra.

Foi também estabelecido um novo quadro de pessoal oficinal: 9 mestres, 21 aparelhadores, 473 operários, 81 aprendizes e 55 serventes, muito menor que o de 1801.

Também os serviços administrativos foram reorganizados, dada a anterior inoperância. Mais um comentário do General Cordeiro: “... o estado das coisas era tal que hoje não se pode saber coisa alguma acerca da produção das oficinas, das épocas anteriores a 1850.”

[49]

A transformação das armas de pederneira em percussão tomou também novo alento com a Regeneração, sendo dada ordem para a conversão generalizada em 1852. Mas só em 1855 se conseguiu produzir um sistema de fechos de ignição de confiança e, simultaneamente, um bom controle de fabrico.

Uma ordem do Ministério da Guerra, de 30 de Junho, determinava:

- Que todo o armamento do Exército fosse mandado vir do estrangeiro, sendo as espingardas e carabinas do sistema “Minié” (Enfield). Mas esta compra ficava adiada;

- Que se continuasse a transformar as armas de pederneira em percussão.

“É difícil saber o número de armas que foram convertidas... No entanto estimamos esse número em cerca de 23.000 espingardas, incluindo carabinas de infantaria ligeira.”

[50]

Embora houvesse dificuldades financeiras, a conjugação de esforços de três homens - O Rei D. Pedro V (1855-61), Fontes Pereira de Melo e o Barão de Monte Pedral - produziu alguns efeitos. O Rei tinha um grande interesse nas questões militares, visitava as unidades e o Arsenal, chamava oficiais ao Paço, para lhes pedir opiniões e enviava outros para o estrangeiro. Infelizmente, um monarca tão interessado morreu de doença aos 24 anos, reinando apenas seis.

Em 1858, o Ministro da Guerra pediu à Câmara dos Deputados autorização para contrair um empréstimo de 80 contos de reis para construir uma fábrica de armas para substituir a oficina de espingardeiros (Repartição nº 2 do Arsenal do Exército). Justificação do Ministro: “Temos no Arsenal do Exército mais de 1.500 armas de fogo, das quais metade em sucata. Uma fábrica de armas é sempre precisa, mas no estado em que está o armamento do nosso Exército é de primeira necessidade. As armas distribuídas e as que se vão distribuindo são boas para o serviço de tempo de paz e para a segunda linha”.

A proposta não foi logo atendida, mas, no ano seguinte decidiu-se a compra de 13.000 espingardas Enfield, com baioneta de alvado, e 5.000 carabinas para caçadores, com sabre-baioneta, regulamentares no Exército Britânico, desde 1853. Embora de antecarga, a Enfield era uma arma moderna para a época: estriada, com fechos de percussão, usando cartuchos combustíveis com balas Minié cilindro-cónicas, de calibre.577 (14,7 mm). Era feita na Royal Small Arms Factory (RSAF), em Enfield, que foi reequipada com máquinas americanas, em 1854, e também em Liège. O Governo Britânico desejava que a sua fábrica de Enfield fosse exemplar, de forma a evitar a dependência das indústrias particulares.

Para a aquisição do lote de armas que pretendíamos, foram nomeados dois oficiais, o Coronel Costa Monteiro e o Major Cordeiro, por sugestão de D. Pedro V. O Coronel Costa Monteiro foi para Espanha tentando, infrutiferamente, o fabrico das armas pela indústria espanhola. O Major Cordeiro, na Inglaterra tentou a compra ou o fabrico na RSAF, mas encontrou dificuldades por parte das autoridades britânicas: “O Governo britânico não fornecia armamento nem consentia, por razões de ordem política, que se manufacturasse para o estrangeiro nas fábricas do Estado.”

[51] Foi sugerido que o Major Cordeiro contactasse com os fabricantes Goodman ou Barnett, de Birmingham.

Depois de várias peripécias demonstrativas das “guerras” entre fabricantes, foram finalmente assinados contractos com Mr Goodman para o fabrico das espingardas; com a firma P. J. Malherbe de Liège para as carabinas; e com outras de Londres e de Leeds para o fabrico de correame e maquinaria.

As armas começaram a ser recebidas em 1860. Vieram também 6.000 canos de espingarda, correame e máquinas diversas para fabrico de cartuchos, balas e coronhas. Nesse ano começaram a ser fabricadas espingardas Enfield (parcialmente) em Santa Clara. Pretendemos também fazer carabinas Enfield para a artilharia, aproveitando canos de 19 mm, mas os resultados foram tão maus que se importaram canos novos, mas não melhorou a qualidade do material.

Como já se referiu, a proposta do Ministro da Guerra, de 1858, não foi logo aprovada, mas a intervenção do Rei permitiu que o Inspector-Geral do Arsenal Brigadeiro Fortunato José Barreiros ampliasse a oficina de espingardaria de Santa Clara e adquirisse máquinas novas, uma das quais a vapor que foi montada em 1864. Depois de uma paragem na construção, as obras acabaram em 1867, sendo a Fábrica aberta no ano seguinte.

Em Agosto de 1866, ainda se compraram mais 5.000 espingardas

Enfield. Foram examinadas no Arsenal, sendo o resultado desastroso: 1.100 aprovadas, 3.411 para conserto, 479 rejeitadas!

[52] Embora as contas não estejam bem feitas, duas conclusões podemos tirar: ou comprámos ao desbarato com a ideia de consertar as armas em Portugal ou fomos grosseiramente enganados. Um famoso autor britânico, escrevendo sobre a distribuição de armas neste período, refere: “Sempre que possível as armas de qualidade inferior não eram atribuídas às tropas regulares britânicas, sendo usadas para armar as muitas unidades estrangeiras na Inglaterra e os aliados estrangeiros .”

[53]

A evolução técnica era então muito rápida. Embora tenhamos recebido as Enfield, em 1860, cinco anos depois uma comissão propunha a sua transformação em armas de retrocarga pela aplicação de culatras Westley-Richards. A proposta não foi aprovada mas compraram-se a esta firma de Birmingham 8.000 carabinas para caçadores, 2.000 para cavalaria e 1.000 pistolas também para cavalaria. Foram recebidas, em fim de 1866 e em 1867, sendo as nossas primeiras armas portáteis de retrocarga. De calibre 11,8 mm, inferior ao da Enfield, eram armas leves e bem construídas. Com um cano de alma hexagonal (desenvolvido por J. Whitworth) tinham uma precisão notável, mas havia dificuldades de obturação devido ao emprego dum cartucho combustível. No mesmo ano em que foram adquiridas, o Exército Britânico adoptou a Snider, por transformação das Enfield em armas de retrocarga com cartucho metálico. Seguimos esta ideia, logo em 1869, pelo que a compra das Westley-Richards teria sido desnecessária.

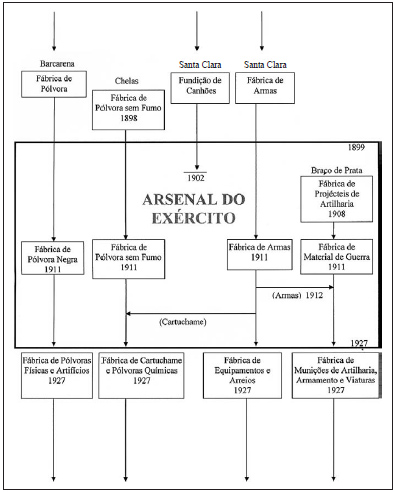

Em 1868, por proposta do Presidente do Conselho de Ministros, Marquês de Sá da Bandeira, foi realizada mais uma reforma do Arsenal do Exército, com o propósito de o transformar em fábrica com administração própria. O Decreto de 26 de Dezembro (Reorganização do Arsenal do Exército) estabelecia que o Arsenal se compunha de três estabelecimentos fabris: Fundição de Canhões (antiga Fundição de Cima), Fábrica da Pólvora (Barcarena) e Fábrica de Armas, e um Depósito Geral de Material de Guerra. Ficavam “provisoriamente separados” o Refino de Salitre de Alcântara e a Oficina Pirotécnica transferida da Cruz da Pedra (Benfica) para Braço de Prata. As “repartições” mais afastadas (Rilvas e Elvas) deixaram de fazer parte do Arsenal. Continuava a haver um Inspector-Geral, oficial general ou coronel, designado Inspector do Arsenal do Exército, mas apenas com funções fiscais. Esta reforma foi um primeiro passo para a extinção do Arsenal; o segundo foi um decreto do ano seguinte, 11 de Dezembro de 1869 (Plano para a Reorganização da Arma de Artilharia). Passou a haver um Director-Geral de Artilharia com vários departamentos subordinados, entre os quais os “Estabelecimentos para Fabricar Material de Guerra”:

- Fundição de Canhões: fundição de toda a artilharia, fabrico de projécteis, espoletas, escorvas, instrumentos musicais, ferragens, etc. (terá 4 secções; pessoal fabril: 82);

- Fábrica de Armas: fabrico de armas de fogo portáteis e armas brancas, balas, cápsulas, reparos, viaturas, correame, arreios e equipamento para homens e cavalos (terá três departamentos; pessoal fabril: 226);

- Fábrica da Pólvora: manufactura de pólvora de guerra, de minas e de outras qualidades (terá na sua dependência o “armazém de retém” de Caxias; pessoal fabril: 66).

Estes estabelecimentos eram os mesmos da organização do ano anterior, mas agora definiam-se detalhadamente as suas funções. Deixou de haver o Inspector do Arsenal do Exército, o que significa que o Arsenal foi extinto, embora não se refira explicitamente no plano.

Em 1869, o Director Geral de Artilharia propôs a transformação das nossas espingardas Enfield em Snider, como tinha feito o Exército Britânico, mas salientava que a “arma do futuro” deveria ser a Martini-Henry. Adquiriram-se então Sniders novas, culatras para transformar as nossas Enfield (estas culatras vieram em muito mau estado) e maquinaria para produzir munições. E em Liège compraram-se espingardas Enfield para transformar. O trabalho foi feito na fábrica de Armas (Santa Clara) que também fabricou munições - os primeiros cartuchos metálicos produzidos em Portugal. Foram também fabricados cartuchos Snider na Oficina Pirotécnica de Braço de Prata, pelo menos em 1880. Em 1875, tínhamos cerca de 50.000 Sniders e grande quantidade de munições. Foram empregadas nas campanhas de África onde provaram bem.

Entretanto, no que toca às indústrias militares, o General de Brigada João Manuel Cordeiro foi nomeado Director-Geral de Artilharia, em 1877, passando a dirigir os estabelecimentos produtores. Como se referiu atrás, foi um dos nomes que marcaram neste sector.

Na busca da “arma do futuro” mandámos vir 20

Martini-Henry de Inglaterra, nesse ano de 1877. Sendo experimentadas, a comissão entendeu que seria preferível a junção da culatra

Martini-Francotte ao cano francês

Gras. Mandaram-se montar 60

Martini-Gras e 60

Martini-Francotte-Gras a partir de componentes importados. As

Martini-Henry foram distribuídas a Caçadores 5 e Infantaria 16 para continuação das experiências. Foi decidida a adopção da

Martini mas a decisão não se concretizou. Em 1879, foi nomeada outra comissão onde o consenso pareceu ir para a

Martini-Francotte-Gras, mas alguns elementos foram a favor duma arma de repetição. Mais uma vez se protelou a decisão, mas nas colónias foram adquiridos lotes de

Martini-Henry pelos governadores e por particulares.

[54] A arma foi adoptada na Marinha.

[55]

Em 1878, adquirimos revólveres Abadie de 9,1 mm, como armas de defesa para oficiais, à firma belga L. Soleil et Fils, de Liége. Era uma arma de acção dupla, de excelente construção. Utilizava cartuchos de pólvora negra inicialmente vindos de Liége e, depois, fabricados na Oficina Pirotécnica e na Fábrica de Armas. Oito anos depois foram também adquiridos Abadies com um cano mais comprido, para sargentos e praças de cavalaria e artilharia. Estes revólveres foram utilizados nas campanhas de África onde se revelaram precisos, seguros e fiáveis, embora pouco potentes. Na Metrópole foram também distribuídos a forças policiais e a regedores. A Marinha também o adoptou.

As Campanhas de África (Fins do Séc XIX - Princípios do Séc XX)

A necessidade de matérias-primas para as indústrias europeias, na segunda metade do Século XIX, despertou o interesse pela África, onde elas existiam em quantidade e pouco guardadas... Por isso, começaram as viagens de exploração para o interior e as movimentações para garantir essas matérias-primas, como a ocupação do Egipto pelos britânicos (1876), a primeira guerra anglo-boer (1880-81), a criação da Associação Internacional do Congo (1882) e do Sudoeste Africano (1882) e a ocupação de Madagáscar pelos Franceses (1896).

A assinatura do Tratado do Zaire (1884), em que a Grã-Bretanha reconhecia a soberania portuguesa na foz do Zaire e em que Portugal fazia algumas cedências, criou discordâncias entre as potências europeias, levando à Conferência de Berlim (1884-85), convocada pelos alemães e franceses. O Acto Geral de Berlim (1885), que terminou a conferência, reflectiu a política de Bismarck, não revalidando o Tratado do Zaire, reconhecendo o Estado do Congo e criando um novo direito colonial com base na ocupação efectiva do território.

Com os nossos direitos históricos ameaçados, teríamos que enviar expedições para África, onde a nossa ocupação efectiva era essencialmente no litoral. Já tínhamos problemas de pacificação em algumas áreas da Guiné, Angola e Moçambique e outros, mais graves, se anteviam. Nessa altura as nossas armas portáteis eram ainda as espingardas e carabinas Snider de tiro a tiro (muitas delas resultantes da transformação das Enfield) e as carabinas Westley-Richards dos caçadores e da cavalaria. Era necessário adquirir armas mais modernas e de repetição

No ano do Acto Geral de Berlim (1885), assinámos um contrato com a firma Ostereichische Waffen Fabrik Gesellschaft (OE.W.F.G.) em Steyer, na Áustria, para o fabrico de 40.000 espingardas Guedes, de tiro-a-tiro, e 9.000 carabinas de repetição Kropatschek (6.000 para caçadores e 3.000 para cavalaria). Todas as armas deveriam ser de 8 mm, utilizando os mesmos cartuchos.

As espingardas Guedes tinham sido propostas pelo alferes Guedes Dias, com uma culatra de sua invenção, e tinham sido consideradas por uma comissão de escolha “boas armas de guerra” para substituir as Snider e as Westley-Richards. Quanto às carabinas Kropatschek, eram armas notáveis para a época, robustas, precisas e de calibre reduzido.

Com este contrato mudámos de fornecedor habitual de armas portáteis, passando da Inglaterra para a Áustria. Nessa ocasião o Exército Britânico estava atrasado, utilizando a espingarda Martini-Henry; só, em 1889, adoptou a Lee-Metford de repetição e carregador central.

É estranho que se adquirissem espingardas de tiro-a-tiro simultaneamente com carabinas de repetição. A única explicação foi o desejo de ter uma espingarda “portuguesa” e poupar dinheiro com o pagamento de “royalties” por patentes. Foi um erro grave de previsão das situações de combate que se viriam a verificar em África: grandes massas de guerreiros, parte deles com armas modernas, fustigando e atacando forças relativamente pequenas.

Fig. 7 - As Armas das Campanhas de África. (Fins do Séc. XIX - Princípios do Séc. XX).

As forças do Exército empenhadas nestas campanhas estavam armadas inicialmente

com a espingarda Snider de 14,7 mm mod/1872 (1ª linha) e com a espingarda

Martini-Henry de 11,43 mm (2.ª linha). Esta última, embora não adoptada

efectivamente, foi adquirida pelos governos ultramarinos e utilizada no Exército

Colonial. Depois de 1886 foram usadas as espingardas e carabinas Kropatschek

de 8 mm (3ª e 4ª linhas) e, a partir de 1904, a Mauser Vergueiro de 6,5 mm

(5ª linha). Como armas de mão utilizaram-se o revólver Abadie de 9,1 mm

e, a partir de 1907, a pistola Parabellum de 7,65 mm (6ª linha).

Fotos: Mário Álvares

Mas, desta vez, tivemos sorte: as

Guedes apresentaram problemas mecânicos no manejo da culatra e na extracção dos invólucros. O contrato com a firma austríaca foi renegociado, sendo substituídas as 40.000

Guedes por igual número de espingardas

Kropatschek, com o aumento de despesa de 132.000 réis. Juntamente com a França (espingarda

Lebel) fomos o primeiro país na Europa a adoptar um calibre reduzido. Escreveu o General Cordeiro: “o novo contrato cumpriu-se sem inconveniente e o Exército adquiriu uma arma excelente”.

[56] A Marinha adquiriu também 3.000 espingardas e 1.000 carabinas.

A

OE.W.F.G. procurou vender as

Guedes em fase de produção. Encontrou bons compradores nas repúblicas boeres do Transvaal e do Estado Livre de Orange, então no intervalo entre as duas guerras com os britânicos

[57] e sequiosas de equipamentos militares. Entre 1888 e 1889, enviou-lhes cerca de 13.000

Guedes, com os problemas de culatra resolvidos. Nas mãos de atiradores bem treinados, revelaram-se precisas e de confiança.

Depois do contrato inicial adquirimos à OE.W.F.G. mais 4.800 carabinas para a engenharia, sapadores e Guarda Fiscal (1888).

As

Kropatschek foram distribuídas às unidades metropolitanas, a algumas unidades ultramarinas

[58] e às expedições enviadas para a Guiné e, principalmente, para Angola e Moçambique. Em Portugal foram alteradas na Fábrica de Armas para utilizarem cartuchos de pólvora sem fumo, o que deve ter sido completado, por volta de 1896.

O Tenente Ayres de Ornelas dizia numa carta para sua Mãe, em 8 de Fevereiro de 1895, após o combate de Marracuene, em Moçambique: “... o fogo terrível das

Kropatschek fez o resto e às 6 horas da manhã o inimigo estava em fuga”.

[59]

Quando foram substituídas por armas mais modernas (a Mannlicher em 1896 e a Mauser-Vergueiro em 1904), as Kropatschek foram sendo retiradas das Unidades da Metrópole. Em 1916, havia apenas 4.860 em depósito. As restantes tinham ido para África ou tinham sido inutilizadas em serviço.

O prolongado uso em África, certamente com dificuldades de manutenção, levou a problemas: “No combate de Naulila, em 18 de Dezembro de 1914”, a 16ª Companhia Indígena de Moçambique (Landins) estava armada com a

Kropatschek... já incapaz de bom serviço pelo muito uso, não funcionando na maioria o mecanismo de repetição.”

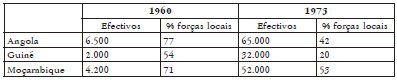

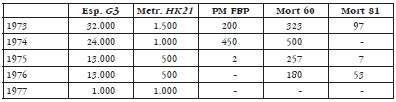

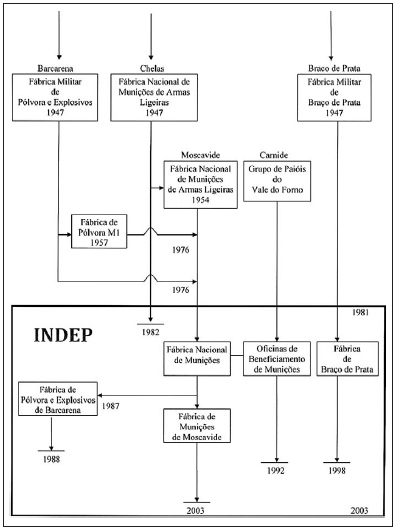

[60] Todavia, quando bem tratadas, foram utilizadas por caçadores profissionais durante muitos anos.