Portugal nas vésperas das invasões francesas; contexto geopolítico e geoestratégico

“Nenhuma cousa desta vida é tão aproveitável aos viventes, que a lembrança e memória dos males passados para do mal nos guardarmos, regendo a vida para nele não cairmos segundo os bons fizeram.”

Gaspar Correia (sec. XVI), in “Lendas da Índia”

1. Introdução

A viragem do século XVIII não encontra paralelo no que respeita à agitação social e à violenta conflitualidade entre os estados europeus, que veio revelar uma forma de fazer a guerra nunca antes experimentada.

A França revolucionária, em sucessivos alinhamentos e alianças, ou batendo-se isoladamente na maioria das vezes, enfrentou quase todos os países europeus que se opunham ao novo regime, dos quais a Inglaterra se manteria como adversário “campeador” permanente e decisivo, ao longo de todo o conflito.

Apesar da sua posição periférica o afastar do palco das principais contendas, Portugal não irá conseguir manter a pretendida neutralidade, em resultado do tradicional alinhamento com a potência marítima que lhe garantia o uso das rotas do império.

Ao não conseguir convencer Portugal a abandonar aquela aliança, Napoleão irá ordenar a sua invasão por Espanha, em 1801 e, a partir de 1807, determinar a sua ocupação, partilha e integração no novo império francês

[1].

O texto que se segue procura descrever alguns aspectos que caracterizavam o Portugal nas vésperas das invasões francesas, enquadrando-o no contexto internacional que se vivia naquela agitada época, permitindo também lembrar os sacrifícios suportados pelos portugueses para enfrentarem as sucessivas crises que afectaram a sua História.

2. O contexto geoestratégico

a. A geografia

Dificilmente se poderá considerar o território continental português como uma região geograficamente distinta no todo ibérico, mesmo quando a fronteira luso-espanhola é apoiada em acidente geológico de relevo.

A península ibérica, isolada da restante Europa pela cordilheira dos Pirinéus, tem revelado ao longo da História, algumas características próprias de uma região insular. Promontório que se projecta no mar pelos seus arquipélagos (Açores, Madeira, Canárias e Baleares), onde a Europa e a África se aproximam e onde confluem o Atlântico e o Mediterrâneo, a península ibérica assume uma importância geoestratégica de grande valor que lhe advém, fundamentalmente, dos seguintes factores:

- Localização: No extremo ocidental do continente europeu e projectada no Atlântico dispõe, juntamente com os seus arquipélagos, de boa capacidade de vigilância e controlo sobre as rotas marítimas que ligam a Europa ao resto do mundo;

- Extensão: Uma grande massa terrestre garante-lhe espaço suficiente para o desenvolvimento de operações militares - convencionais ou de guerrilha - de nível estratégico;

- Orografia: A natureza e a orientação geral do relevo, associada aos principais cursos de água, conferem-lhe características de reduto defensivo, de que “as ocidentais praias lusitanas” constituem a frente mais vulnerável, por nelas se interromper o rebordo montanhoso da península.

Estas características geográficas terão favorecido as condições para a criação, na península ibérica, das duas entidades políticas que a partilham, ainda que tenham experimentado modelos diferentes na sua formação e que, no plano político-estratégico, tenham, historicamente, seguido tendências bem diferenciadas: Portugal, com os seus arquipélagos, optou por uma vocação marítima; a Espanha revelou uma preferência continental.

Pode considerar-se o valor geoestratégico da península como o somatório dos potenciais respeitantes aos dois países ibéricos que, nalguns casos, se complementam: Portugal é o remate natural da península, “onde a terra acaba e o mar começa…”; as suas serras são, de um modo geral, o prolongamento das cordilheiras espanholas e os seus principais rios nascem em Espanha; o seu território continental é constituído por uma estreita faixa rectangular, sem grande profundidade, apresentando uma grande vulnerabilidade do ponto de vista da defesa militar.

A fronteira terrestre é permeável pelos corredores que os sistemas montanhosos e os vales dos rios que correm de Espanha formam entre si e que, quando associados a itinerários adequados e contenham um objectivo, constituem as principais linhas de operações que se podem definir no Teatro de Operações (TO) de Portugal.

A natureza do litoral português tornava a sua fronteira marítima menos vulnerável e de mais fácil defesa, ainda que possibilitasse algumas áreas de desembarque de forças volumosas, desde que apoiadas por uma esquadra dispondo de meios adequados para aquele tipo de operações militares. Historicamente, as linhas de operações que foram utilizadas pelos invasores - castelhanos, espanhóis, franceses - tiveram os seguintes “pontos de penetração” em território nacional:

- Chaves (Soult, 1809), visando atingir o Porto pelo vale do rio Cávado;

- Miranda do Douro (Marquês de Sarria e Conde de Aranda, 1762), em acções de reconhecimento preparatórias da “guerra fantástica”

[2];

- Almeida e Segura (Henrique II de Castela, 1372; João I de Castela, 1384 e 1385; Conde de Aranda, 1762; Massena, 1810), seguindo pelo vale do rio Mondego até Coimbra e, a partir daqui, visando atingir o objectivo decisivo - Lisboa;

- Salvaterra do Extremo (Duque de Berwick, 1704), na guerra da Sucessão de Espanha;

- Salvaterra do Extremo e Segura (Junot, 1807), tendo o exército francês seguido por Abrantes e Santarém sem encontrar resistência militar organizada e chegado a Lisboa, exausto pelas dificuldades do terreno e das condições meteorológicas da altura;

- Elvas (Duque de Alba, 1580; Luís de Haro, 1659, na batalha das Linhas de Elvas; João de Áustria, 1663, na batalha do Ameixial e Marquês de Caracena, 1665, na batalha de Montes Claros), combates travados no decurso da guerra da Restauração;

- Campo Maior/Elvas/Juromenha (Godoy, 1801), na “guerra das laranjas” que se pode considerar como o prelúdio das invasões francesas

[3].

Nas regiões e nos locais onde se situavam os principais pontos de desembarque ou de entrada em território nacional, a fronteira marítima e terrestre era protegida por fortificações edificadas ao longo de sucessivas épocas, a maioria das quais datava do período da Guerra da Restauração, sendo que, nas vésperas das invasões francesas, apenas algumas, pela sua conservação e armamento, estariam em condições de poder participar, de forma eficiente, num eventual plano de defesa do País.

Das fortalezas existentes, apenas as de Peniche e São Julião da Barra, no litoral, e as de Valença do Minho, Almeida, Campo Maior e Elvas, apresentavam, na altura, alguma capacidade defensiva.

A natureza acidentada e a orientação geral do relevo, fazem de Portugal, no conjunto da península, um eventual TO fronteiriço, excêntrico e montanhoso, mais favorável às operações defensivas a norte do rio Tejo.

Alguns contrafortes que, a partir do sistema montanhoso Estrela-Montejunto, se projectam na região litoral de Torres Vedras, tornavam esta zona naturalmente forte e apta para organizar a defesa do objectivo decisivo - Lisboa - vindo a ter um papel proeminente nas operações realizadas para conter a invasão conduzida pelo General Massena em 1810.

Os arquipélagos da Madeira e dos Açores permitiam a vigilância e o controlo das rotas marítimas de e para o império (América, África e Ásia), ofereciam portos de abrigo ou de escala e potenciavam a capacidade de defesa, aumentando a profundidade do espaço nacional. Também os territórios ultramarinos, em particular o Brasil, vão ter, nesta época, um papel determinante, não só pelo prolongamento que podiam conferir à condução das operações militares para defesa do reino, como pelo apoio e refúgio dos órgãos de soberania que viriam a proporcionar.

As comunicações terrestres da Península com a restante Europa, faziam-se com maior facilidade pelos extremos da cordilheira dos Pirinéus (regiões de Baiona e de Gerona) que lhe serve de fronteira natural.

As poucas estradas existentes em Portugal, estavam em mau estado e apresentavam traçados e declives que dificultavam o trânsito das viaturas de tracção animal e da artilharia.

As vias de comunicação tinham sido, aliás, um aspecto negativo da governação do marquês de Pombal. Enquanto os países do centro da Europa foram levados a prestar grande atenção às comunicações, em resultado das preocupações com o desenvolvimento do comércio, tendo construído muitas estradas entre as grandes cidades para permitir o movimento das mercadorias, Pombal nunca mostrou grande interesse pelo comércio interno nem pela construção de estradas. A sua atenção virara-se para o comércio ultramarino, cuja grande estrada era o mar.

Assim, a época da “revolução das estradas” passou em Portugal sem que nenhuma tivesse sido construída, o que veio a pesar negativamente no desenvolvimento da situação económica do País.

As poucas estradas reais tinham, em geral, 4 a 6 metros de largura, eram pavimentadas com lajes irregulares de basalto ou calcário em grande parte da sua extensão e, quando necessário, travadas lateralmente com grandes pedras do mesmo material.

A chuva transformava a maioria das estradas secundárias em autênticos lamaçais, tornando-as intransitáveis. O inverno de 1807 iria ser particularmente chuvoso e a linha de operações utilizada pelo exército invasor de Junot, apoiava-se em escassos e maus itinerários até atingir Abrantes.

Um razoável número de pontes, algumas da época romana, atravessava os cursos de água nos principais itinerários.

As principais estradas perpendiculares à fronteira e que conduziam ao objectivo decisivo de qualquer invasão - Lisboa - eram as seguintes:

- A norte do rio Tejo: Almeida - Guarda - Coimbra - Lisboa, com duas variantes, por Pombal-Leiria-Torres Vedras ou por Tomar-Santarém;

Segura-Castelo Branco-Abrantes-Santarém-Lisboa.

- A sul do rio Tejo: Elvas-Ponte de Sôr-Abrantes-Lisboa ou Elvas-Estremoz-Montemor-o-Novo-Lisboa.

As principais estradas paralelas à fronteira eram:

- Montalegre-Braga-Porto, que iria ter um papel importante na segunda invasão francesa (Soult, 1809); de trânsito difícil, apresentava grande parte do seu traçado escavado nos rochedos.

- Bragança - Chaves - Braga e Vila Real - Lamego - Viseu - Coimbra. Estas estradas iriam revelar-se de grande utilidade no apoio propiciado às acções de guerrilha, desencadeadas palas milícias e pelas ordenanças da região, contra as linhas de comunicação do invasor.

Da estrada de Lisboa para Coimbra, passando por Santarém e Tomar, separava-se um ramal na povoação da Golegã, que seguia ao longo da margem direita do rio Tejo para Abrantes e Vila Velha de Ródão, onde se bifurcava, seguindo para leste, para a fronteira e para norte, para Castelo Branco, Fundão e Guarda. Esta era a chamada “estrada nova”, por ser de construção recente, sendo de grande importância para a ligação entre os “pontos de penetração” - Almeida e Segura - das principais linhas de invasão do País, a norte do rio Tejo.

A reduzida rede rodoviária existente na época das invasões francesas, realçava já a importância estratégica das cidades de Braga, Guarda e Coimbra e da região de Tomar - Abrantes, por nelas se cruzarem as principais estradas que conduziam a Lisboa e ao Porto.

No que respeita a meios de transporte, refere-se a existência, em 1798, de um serviço de diligências entre Lisboa e Coimbra que, no ano seguinte, começaria a funcionar de forma regular, como mala-posta entre Lisboa e Porto.

Os rios Douro e Tejo eram navegáveis até Barca de Alva e Abrantes, respectivamente, e constituíam boas alternativas para ultrapassar as dificuldades dos itinerários terrestres, permitindo transportar grandes quantidades de pessoal e material. O transporte fluvial viria a revelar-se de grande utilidade para movimentar material pesado como artilharia, munições e mantimentos para as tropas.

A navegação de cabotagem era também um meio utilizado para o transporte entre Lisboa e o Porto.

b. A população

A população, como importante factor do potencial estratégico de um país, constitui, juntamente com a geografia, a base fundamental para se construírem estratégias de sucesso. Para efeitos de avaliação daquele potencial, a análise do factor humano deve ter em conta, não só os aspectos quantitativos - efectivos, distribuição geográfica, taxas de crescimento, migrações - mas também a estrutura social e as características físicas, morais e intelectuais da população.

Com um pouco mais de dois milhões de habitantes no princípio do século XVIII, Portugal conheceu, a partir de então, um lento mas contínuo crescimento demográfico, não obstante a elevada mortalidade infantil, as guerras

[4], as epidemias e a consequente reduzida esperança de vida que rondava os 30 a 40 anos. A forte tendência migratória que o ouro do Brasil fizera despertar na população, também não era alheia a esta situação, tendo obrigado a medidas para refrear tal êxodo.

Ultrapassando dois milhões e quinhentas mil almas em meados de setecentos, a população portuguesa atingiria, em 1798 e segundo o censo de Pina Manique, os 2.971.770 habitantes, vivendo em 746.864 fogos.

O povoamento do território foi marcado pelas suas aptidões naturais e pelas condições de subsistência que proporcionava e que definia as estruturas agrárias e as relações de produção que condicionariam a organização da sociedade.

País de vilas e aldeias, Portugal apresentava, já nessa altura, uma rede urbana bastante desequilibrada, com níveis de povoamento muito desiguais, em resultado de uma distribuição da população que mantinha a assimetria secular entre o norte e o sul e entre o litoral e o interior, esbatida à medida que os transportes facilitavam as migrações.

A par de outras cidades da Europa que se encontravam nas principais rotas marítimas, como Londres, Amesterdão e Sevilha, Lisboa cresceu rapidamente, beneficiando da reconstrução imposta pelo terramoto de 1755. Naquela altura, a capital do reino contava 150.000 habitantes e, no final do século, já registava uma população de 180.000, partilhando com o Porto o destino das migrações que, do interior, buscavam melhores condições de vida que as oportunidades naquelas cidades propiciavam.

À medida que as cidades cresciam, aumentavam também a criminalidade e a mendicidade, em proporções que não se viam noutros países da Europa, obrigando a medidas extraordinárias de segurança e de assistência social que passavam pela organização dos corpos de polícia

[5], pela instalação de iluminação pública

[6] e pela criação de asilos e albergues

[7]. Mesmo assim, no final do século XVIII, os habitantes de Lisboa eram descritos por estrangeiros que a visitavam, como “gente desordeira, propensa à anarquia e à violência.”

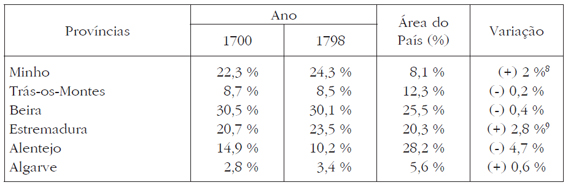

A distribuição regional da população portuguesa (em percentagem), no século XVIII, era a seguinte:

[8][9]

Para além das migrações temporárias para execução de trabalhos agrícolas sazonais - colheitas de cereais e outras - por camponeses, verifica-se, ao longo daquele século, um acentuado movimento das populações do interior para as cidades de Lisboa e Porto.

Também a emigração para o Brasil, nos finais do mesmo período, atingia valores da ordem dos 8.000 a 10.000 habitantes por ano, normalmente constituída por jovens solteiros.

Na sociedade portuguesa do século XVIII, todos conheciam a posição social que ocupavam. Nobre ou camponês, cada um nascia dentro de uma classe de que não era fácil sair. A ordem social, mantida por costumes antigos, estava claramente definida e quase ninguém punha em causa este sistema que a própria religião e o ensino toleravam.

Cada classe possuía direitos e deveres que ligavam os seus membros entre si e aos grupos próximos na escala social. O facto de se aceitar a ordem social estabelecida, não significava ausência de tumultos e motins populares, normalmente originados por situações de desespero de uma população a quem faltava pão e trabalho, sem contudo assumirem carácter revolucionário lesivo da mesma ordem.

De entre as desordens e motins, rurais e urbanos, que se registaram ao longo daquele século, assumiram especial dimensão, pelo carácter espectacular da repressão desencadeada, os motins no Porto, em 1757, contra a criação da Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro, a quem foi concedido o monopólio da comercialização dos vinhos da região, de que resultaram 26 condenações à morte, 26 condenações às galés, 98 degredações e outras 225 penas menores, e os graves incidentes na Trafaria

[10], em 1777, mandada incendiar pelo marquês de Pombal.

Nos finais do século XVIII, ainda se podiam reconhecer as seguintes classes na sociedade portuguesa:

- Uma classe dirigente, constituída pela alta nobreza e pelas altas figuras do clero, vivendo à volta da corte e detendo velhos privilégios, honrarias e benefícios, para alem da posse de extensas áreas de território que arrendavam, assegurando proventos e tranquilidade;

- A nobreza, outrora arrogante e destemida perante o rei, domada pelo marquês de Pombal e, após a sua queda, de novo em ascensão, disputava o exercício dos postos-chave de direcção e da administração do Estado e do comando do Exército;

- O alto clero, que gozava igualmente de importantes prerrogativas e isenções, desfrutava de grande influência na corte e de assinalável poder económico, para além do quase monopólio do ensino e da beneficência. Para além disso, a igreja católica, através da censura das publicações e dos autos de Fé do Tribunal do Santo Ofício, controlava e reprimia os que intentavam divulgar ideias reformistas, que pudessem opor-se aos seus desígnios e interesses;

- A nobreza rural (fidalgos), muitas vezes ligada à governação dos municípios e o clero rural

[11], formavam outro importante grupo social, de quem muito dependia a subsistência da maioria dos camponeses, quer pelo trabalho que lhes garantiam, quer pelo apoio que lhes proporcionavam, muitas vezes a troco de influência e submissão;

- Os camponeses e artesãos, a que se juntavam os primeiros operários de uma incipiente indústria que ia despontando, constituíam a esmagadora maioria da população, suportando o pesado tributo do sistema social e económico instalado, numa vida arduamente consumida, em que homens e mulheres se esgotavam rapidamente. Os camponeses não eram donos das terras que lavravam; pagavam o arrendamento das courelas com uma significativa parte das colheitas produzidas, num sistema tipicamente medieval que iria perdurar; os mais pobres eram simples jornaleiros, vivendo em habitações modestíssimas e na maior insalubridade e que, diariamente, procuravam trabalho, de sol a sol, de que recebiam jornas muito baixas.

Desde o tempo do marquês de Pombal que aumentava, em número e poder, uma burguesia emergente, formada por funcionários e, maioritariamente, por comerciantes de Lisboa e do Porto, enriquecidos com os novos negócios com as colónias e com a Europa e que se afirmava como força importante do dinamismo sócio-político, que também ajudava à sua promoção social.

Alimentada pelas novas ideias reformistas da sociedade, a consciência dessa burguesia vai tomando forma no meio de uma luta progressivamente endurecida contra as estruturas do velho regime absolutista em vigor e irá erguer-se como guia e modelo a seguir por um povo desejoso de mudanças, que lhe servirá de base de apoio para alcançar os objectivos que se propunha atingir.

Esta população, maioritariamente rural, suportando a penosidade das condições de vida, sobrevivendo, com dificuldades extremas dos limitados recursos de uma terra que não lhe pertencia, dizimada por doenças e por sucessivas guerras, constituída por homens de espírito submisso e resignado, afeiçoados ao seu rei, consideravelmente atrasados numa instrução que, não obstante as grandes reformas pombalinas, tardava em servi-los, rudes mas sinceros, imbuídos de um forte sentimento de religiosidade que roçava o fanatismo e a superstição, em breve abandonados pela corte ausente, à mercê da fúria dos inimigos e dos interesses dos aliados, irá sofrer os efeitos de uma guerra prolongada, violenta como nenhuma outra tinha sido, que lhe trará a devastação pelos combates, a miséria pelos saques da ocupação e a morte pelas chacinas das represálias contra a resistência ao invasor.

Ainda que na época se verificasse já a existência de alguns importantes estabelecimentos de ensino, resultantes das reformas do marquês de Pombal que constituíram uma das primeiras tentativas no mundo, de criar um sistema de ensino primário público, o nível de instrução e cultura da população mantinha-se muito baixo e os conventos continuavam a ser a grande fonte de difusão do conhecimento e da instrução, sem contudo conseguirem superar o vazio que, nesta tarefa, causara a expulsão dos jesuítas.

Um viajante estrangeiro escreveu a este respeito que, na época, não eram os meios de instrução que escasseavam em Portugal; o defeito estava na falta do gosto de aprender…

c. A economia

No final do século XVIII e no início do seguinte, as relações comerciais de Portugal com o exterior eram as próprias de um império fracamente estruturado. Pela sua natureza mercantil e colonial, o Estado obtinha as suas principais receitas a partir da actividade comercial, em particular as que eram originadas nos seus domínios ultramarinos.

Apesar da sua acção fortemente dinamizadora, o marquês de Pombal não conseguiu fazer implementar uma política de fomento económico ainda que, no virar daquele século, se pudesse reconhecer alguma prosperidade, em resultado de um ligeiro desenvolvimento da agricultura, de limitados surtos de industrialização e de um aumento descontínuo do comércio exterior. Não obstante, tal situação irá permitir que Portugal venha a conseguir, pela primeira vez na sua história, um saldo positivo na sua balança comercial com o exterior.

A economia do País, já exaurida do ouro do Brasil, exausta pelas consequências do terramoto de 1755 e pelos custos das sucessivas guerras em que Portugal se viu envolvido na segunda metade daquele século, assentava fundamentalmente:

- Numa agricultura decadente, que não experimentara a revolução agrícola que ocorrera noutras partes da Europa e que apenas explorava a décima parte dos limitados terrenos cultiváveis, obrigando à importação de enormes quantidades de cereais para sustento das populações. A introdução do milho, oriundo da América do Sul, viera, no entanto, alterar a base da alimentação, as técnicas agrícolas, a produção dos cereais, o provento das rendas e até proporcionar um ligeiro aumento de população. Não estando ainda generalizado o consumo de batata (também proveniente da América, em 1760), a alimentação das classes mais pobres era, fundamentalmente, constituída pelo pão, feijão e peixe seco. O aumento da procura do vinho por parte das colónias e, em especial, da Inglaterra, fez crescer a plantação de vinhedos e permitiu equilibrar o custo dos cereais que se importavam dos Estados Unidos da América e da Rússia.

- Também a pecuária, em particular na Beira Baixa e no Alentejo, experimentou aumentos na produção de carne e de seus derivados - lãs e cabedais - que supria as necessidades da incipiente indústria de têxteis e de curtumes e permitia a sua exportação para a Inglaterra e Holanda. Se à escassez da produção da débil agricultura do país, acrescentarmos as consequências das guerras que já grassavam pela Europa no princípio do século XIX e que limitavam as importações a partir dos países tradicionalmente abastecedores de cereais e juntarmos as deficientes redes de estradas, poder-se-á avaliar das dificuldades com que se iriam defrontar os responsáveis pela logística dos exércitos em campanha, para garantir os abastecimentos necessários à subsistência das suas tropas.

- Numa indústria que, pesem embora as criteriosas e oportunas providências do marquês de Pombal, se encontrava ainda muito incipiente e sem os progressos que seria de esperar para a época. Na realidade, os surtos industriais do século XVIII estiveram ligados a crises económicas em que entrou o ouro do Brasil: o primeiro grande impulso aconteceu no reinado de D. João V, entre 1720 e 1740; o segundo só apareceu nos últimos anos da governação do marquês de Pombal e deixou um importante legado de fábricas de têxteis (algodão e sedas), a par de outras, como as de refinação de açúcar, chapéus e vestuário, curtumes, papel, louça e porcelanas, vidro e ferramentas. A raiz deste fomento está relacionada com a crise do ouro que ia escasseando, obrigando a estimular a industrialização para diminuir as importações. Nesse sentido, foram criados alguns complexos industriais de vulto, como a Real Fábrica de Sedas que abrangia 30 unidades e, em 1776, empregava 3.500 operários.

- A indústria naval também experimentou progressos no século XVIII, em resultado da vinda para Portugal de construtores ingleses, conhecedores de modernas técnicas de construção, tendo-se instalado estaleiros em Lisboa, chave da navegação atlântica e no Porto.

O desenvolvimento industrial continuará até ao inicio do século XIX, quando a concorrência com a Inglaterra, animada pela revolução industrial, já impulsionada pelo uso de maquinaria que utilizava uma nova forma de energia - o carvão - contribuiu para o envelhecimento dos equipamentos e das manufacturas nacionais, que, entretanto, viriam a ser destruídas pelas invasões francesas.

- Num comércio que, não obstante o atraso da agricultura e o precário estado da indústria, era animado pelas circunstâncias de Portugal ter mantido a neutralidade no decorrer da guerra da independência dos Estados Unidos da América e, como consequência, serem usados os mercadores, transportes e portos portugueses para a realização da troca de produtos destinados aos países beligerantes. Também o encerramento dos portos do Brasil a navios estrangeiros, obrigava a que as mercadorias destinadas aos portos europeus transitassem por Lisboa ou pelo Porto, enriquecendo comerciantes e engrossando as receitas das alfândegas do País. Ainda que se tenham verificado alguns períodos de contracção, o século XVIII caracterizou-se pelo desenvolvimento de negócios cuja expressão última é a pujança comercial do final desse século. O comércio português, resultado de uma política económica baseada nos recursos disponíveis, dependia principalmente das colónias para transacção do açúcar, tabaco, algodão, madeiras raras (pau-brasil), cabedais e especiarias. O rendimento da exploração do ouro e de diamantes foram também, por algum tempo, importantes fontes de riqueza. A escravatura proveniente de África e destinada às Américas era uma actividade em extinção.

Portugal importava sobretudo têxteis e artigos fabricados em ferro e cobre provenientes de Inglaterra, bem como cereais (trigo) dos Estados Unidos da América e da Rússia. Cerca de três quartos das importações eram já destinadas às colónias (Brasil, África e Índia). As exportações nacionais tinham um valor significativo no equilíbrio da balança comercial, sendo as mais importantes o vinho destinado à Inglaterra, o azeite (exportado até final do século XVIII), sal e frutas, para além das matérias-primas provenientes das colónias.

Tendo em conta o peso essencial que o comércio ultramarino representava na economia nacional, foram criadas pelo Estado companhias privilegiadas e monopolistas como a Companhia para o Comércio do Golfo da Guiné, a Companhia para o Comércio com o Oriente, a Companhia do Grão-Pará e Maranhão, a Companhia Geral do Pernambuco e Paraíba e outras.

Para regular a pesca no Algarve, especialmente a do atum, foi constituída a Companhia Geral do Reino do Algarve; a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro fez melhorar a qualidade do vinho e o seu comércio, beneficiando a região do Douro e do norte do País, se bem que, de início, tenha provocado forte contestação por parte das populações locais.

Tais companhias visavam a integração da economia portuguesa (metrópole) com a dos domínios ultramarinos, em especial do Brasil, criando o que mais tarde se chamaria uma “comunidade económica”.

O açúcar foi sempre a mercadoria de maior rendimento no comércio ultramarino, mesmo quando o tráfico de ouro estava no seu auge.

Ajustando-se às circunstâncias decorrentes da evolução da situação internacional, o comércio português beneficiou do progresso da indústria, da melhoria dos transportes, da procura do vinho do Porto, da reexportação dos produtos do Brasil, da exportação de produtos manufacturados para as colónias e o seu incremento constituía um indicativo relativamente seguro da evolução favorável da economia portuguesa no final do século XVIII. No entanto, tal crescimento originaria um desequilíbrio que começa a fazer-se sentir entre a riqueza dos comerciantes e mercadores e a que auferiam os que trabalhavam noutras actividades menos rentáveis, como a agricultura e a indústria.

O ouro foi descoberto em Minas Gerais (1698) e, depois, em Mato Grosso, Goiás e na Baía, tendo chegado a Lisboa em grandes quantidades durante o século XVIII. Fez desenvolver o comércio, estimulou o crescimento das importações, incentivou a produção artística e cultural e teve mesmo um grande reflexo na economia da Europa.

A sua exploração prolongou-se por cerca de meio século, suportou a opulência de D. João V e da sua corte, as grandes construções da época, de que o palácio e convento de Mafra são o expoente máximo, tal como o esplendor da embaixada ao Papa Clemente XI. No âmbito das relações externas, flexibilizou a diplomacia, permitindo que o reino pudesse escolher as alianças mais úteis aos seus interesses.

O próprio Brasil ganhou grandes benefícios com a exploração do ouro, na medida em que se verificou um enorme fluxo de novos povoadores para as regiões a explorar, desenvolvendo a interioridade, a agricultura e a pecuária e levando à contratação de cartógrafos para delimitar o território. No entanto, esta “corrida ao ouro” implicou também o ónus do aumento da escravatura africana.

Uma parte significativa do ouro ficava no Brasil e fez surgir os admiráveis monumentos barrocos que ali se podem ver, tendo também criado uma classe média em que iriam germinar os sentimentos separatistas que, em breve, começariam a manifestar-se nas regiões mineiras

[12].

Não se conhecem fontes seguras sobre o produto da exploração do ouro, variando os valores entre as 1.000 e as 3.000 toneladas durante o período em que durou. Quando se esgotou, tudo voltou à situação anterior, não se tendo logrado criar riqueza nacional por falta de empresários e de visão do Estado, que desbaratou as receitas do seu tráfico, de que cobrava o “quinto” do seu valor.

Igualmente foram descobertos diamantes em 1730, tendo, até final do século, sido extraídos dois milhões de quilates.

d. A organização política e administrativa

No século XVIII, Portugal era uma monarquia, ora moderadamente despótica e absolutista, ora ilustrada, ora medianamente reformista, sentindo e temendo já no final do mesmo período, as ressonâncias ideológicas da revolução francesa.

As necessidades e as circunstâncias com que os governantes foram confrontados, em época de grande agitação, levaram-nos a prosseguir as doutrinas pombalinas e a recorrer a ministros e a funcionários antigos colaboradores do marquês ou formados à luz dos conceitos e das práticas do direito racional que ele perfilhava.

Na realidade, ao lado dos reis de Portugal daquele século, a personagem que assumiu maior protagonismo foi, sem dúvida, Sebastião José de Carvalho e Melo, conde de Oeiras e marquês de Pombal, ministro de D. José, a quem o monarca outorgou plenos poderes durante o seu reinado (1750/1777).

Símbolo do despotismo iluminado, soube usar o poder com sentido de oportunidade e grande visão política, apoiado por uma propaganda insistente e servindo-se da intriga palaciana e internacional, deixou marcas profundas que chegaram até aos dias de hoje, em áreas sintomáticas, como a reestruturação e afirmação do Estado e a reforma das suas principais actividades (ensino, defesa, indústria, comércio externo, administração, justiça). Demitido após a morte do rei por D. Maria I, afastado da corte e objecto de um duro processo de inquirição, foi perdoado e exilado em Pombal.

O País retribuirá, mais tarde, a prestação de tão importantes serviços, erguendo, no centro da capital, uma imponente representação do seu carácter indomável e da grandeza da obra que realizou.

D. Maria I, embora hesitante, revelou-se inteligente na forma como lidou com o processo do marquês e como continuou algumas das suas reformas, principalmente na universidade e no exército.

D. João VI assumiu a regência do reino por incapacidade mental da sua mãe (1792) e revelou-se de inteligência vulgar, de pequena cultura intelectual, pouco enérgico, nada tendo feito pelo progresso do País.

Reinando num ambiente de grande agitação e de transformações sociais, que exigia dotes que verdadeiramente lhe faltavam, conseguiu manobrar e utilizar as várias correntes de opinião existentes na corte - conservadoras e reformistas - de forma a jogar com o tempo, na opção entre alinhar com uma França imperial e arrogante ou uma Inglaterra senhora dos mares que uniam o reino ao Brasil e às restantes colónias.

Para dar expediente aos negócios públicos o rei, absoluto, servia-se de ministros ou secretários de estado que, em 1807, eram três: negócios do reino; negócios estrangeiros e da guerra; marinha e ultramar.

Em véspera das invasões francesas, a organização administrativa era a que resultara da reforma pombalina e que dividia o País em sete províncias - Minho, Trás-os-Montes, Douro, Beira, Estremadura, Alentejo e Algarve - e 44 comarcas.

A primeira autoridade judicial da comarca, a quem incumbia o seu policiamento, era o corregedor. A seu lado, igualando-o em categoria, com atribuições judiciais e financeiras, existiam os provedores, cuja jurisdição podia abranger mais do que uma comarca.

Abaixo dos corregedores estavam os juízes ordinários e os juízes de fora, a quem era atribuída a administração da justiça. Os juízes ordinários eram de eleição popular e a sua origem remontava quase à fundação do reino. Os juízes de fora eram quase todos de nomeação régia e, conforme a sua designação, eram estranhos à localidade em que prestavam serviço. Chegaram a ser 164 e, sendo formados em leis (Direito), eram muitas vezes as únicas entidades ilustradas que se podiam encontrar nas localidades, razão que justifica as frequentes referências que lhes são feitas nos documentos da época. As câmaras das cidades e das vilas que as possuíam, eram presididas pelos juízes de fora ou pelos juízes ordinários, a quem incumbia olhar por tudo quanto respeitava à economia e polícia do território sobre o qual tinham jurisdição.

e. A Organização Militar

Os recursos militares de que Portugal dispunha, para garantir os objectivos e interesses nacionais, foram sempre, em particular nas vésperas das invasões francesas, escassos e de reduzida capacidade de defesa.

Historicamente, tem-se verificado que, nos momentos críticos da luta constante de Portugal pela sua soberania e independência, foi possível contar com um forte sentimento de patriotismo, mobilizador de vontades para superar as ameaças à sobrevivência do País.

Nesses períodos de crise, cuidaram os governantes de reorganizar e rearmar o instrumento de coacção militar, fazendo-o normalmente já sob a ameaça das baionetas inimigas e, não raras vezes, recorrendo a lideranças estrangeiras.

Os efeitos dessas reformas pouco se prolongavam para além do final das crises que as originavam ou das campanhas em que o País se envolvia, voltando-se, a curto prazo e mercê do atávico alheamento das questões de defesa, à situação anterior de desinteresse pela manutenção de uma capacidade militar autónoma.

Após a restauração da independência (1640) e das consequentes medidas de reorganização militar que dariam origem, pela primeira vez, ao exército permanente em Portugal, as questões de defesa só voltariam a merecer cuidada atenção política, no século XVIII, durante a guerra da sucessão de Espanha, com a constituição das novas ordenanças no reinado de D. João V (1707).

Seguindo o modelo organizativo francês, então considerado o mais moderno e avançado, introduziram-se as “mais sábias reformas da época”:

- O Regimento, sob o comando de um coronel, substituiu o “Terço” na infantaria e a “Tropa” na cavalaria, passando a ser a unidade administrativa do exército; cada regimento era constituído por doze companhias, comandadas por um capitão, sendo uma delas de pontoneiros (sapadores);

- Foi introduzido o conceito de Brigada, comandada por um brigadeiro e integrando 2 regimentos de infantaria ou de cavalaria, consoante o seu tipo;

- Mais tarde (1735) é criado o escalão Batalhão (2 companhias) como unidade táctica fundamental, destinada a agilizar a manobra de um regimento volumoso (12 companhias) e a descentralizar a função comando e controlo;

- Foi criado o serviço de intendência e determinado o soldo a pagar aos militares;

- Constituiu-se o que viria a ser o corpo de engenheiros do exército e o Estado-Maior do Exército;

- Surgiram academias militares nas praças de Almeida, Elvas, Valença do Minho e na Corte, em Lisboa, onde se ensinava fortificação, táctica e estratégia, técnicas de ataque e defesa a uma praça.

Foi com este modelo de instrumento de coacção militar que D. João V apoiou a estratégia global que definira no final do seu reinado, como sendo:

- Na Europa, manter uma postura neutral e pacífica;

- No ultramar, procurar defender o Brasil e proceder ao alargamento e consolidação da soberania nacional, a norte, na bacia do Amazonas e a sul, garantir a posse do Rio Grande do Sul;

- No Atlântico, assegurar a utilização das rotas marítimas para o Brasil.

A governação do marquês de Pombal mostrou, também, como aconteceu noutras áreas da actividade do Estado, grande preocupação com a defesa militar, merecendo ser considerado o criador do exército moderno.

Por duas vezes, ambas na iminência de conflitos com Espanha, na Europa (1762) ou nas longínquas fronteiras do sul do Brasil (1774), se levaram a cabo importantes reformas na organização do exército, tendo as primeiras envolvido despesas tão avultadas que obrigaram a um significativo aumento de impostos

[13].

Para realizar as reorganizações militares necessárias para enfrentar as ameaças que, de novo, pesavam sobre o País, foi chamado o conde de Lippe

[14] que introduziu um notável conjunto de medidas, nomeadamente: alterações na organização do exército e no sistema de recrutamento militar; modernização do armamento e criação do Arsenal do Exército; elaboração do plano de uniformes para as unidades. Foram também reforçadas as fortificações na fronteira e mandadas construir outras

[15], bem como edificados aquartelamentos para instalação de unidades, tendo em vista garantir um dispositivo adequado ao previsível emprego operacional e melhorar as condições de vida dos militares.

Como oficial de artilharia, o conde de Lippe, dedicou particular cuidado à renovação desta Arma, criando escolas para estudos técnicos e práticos para os artilheiros, que funcionavam nas principais fortalezas. A defesa de costa da fronteira marítima e do porto de Lisboa, centrada na fortaleza de S. Julião da Barra, foi igualmente melhorada e dotada com modernos materiais de tiro.

A organização do exército que resultou das medidas introduzidas pelo conde de Lippe, assentava na existência de um exército permanente, constituído por uma legião ligeira (3 batalhões de infantaria, 3 esquadrões de cavalaria e 1 batalhão de artilharia); 26 regimentos de infantaria; 12 regimentos de cavalaria e 4 regimentos de artilharia que formavam o corpo de batalha, preparado para acorrer onde e quando fosse necessário e a que se convencionou chamar o exército de 1ª linha.

Esta força era complementada por outros corpos militares (as milícias) ou militarizados (as ordenanças), cujas missões diziam respeito à defesa regional do território ou à defesa local das próprias povoações, constituindo-se, respectivamente, em exércitos de 2ª e 3ª linha e empenhando toda a população válida, num moderno conceito de “nação em armas” de que os ideais da Revolução Francesa se iriam apropriar.

Para além da verdadeira “revolução dos assuntos militares” que introduziu no País, o conde de Lippe deixou, no final da sua permanência no reino, uma notabilíssima regulamentação militar nas áreas da administração e dos serviços, da justiça e da disciplina, bem como do planeamento e do emprego operacional das unidades, já servido por um estado-maior, que criara, e por uma cartografia que igualmente se aperfeiçoara.

D. Maria I pretendeu dar continuidade às reformas pombalinas na área militar, face aos prenúncios de grande conflitualidade que se faziam anunciar a partir de uma França revolucionária. O curto período de lucidez que durou o seu reinado, apenas permitiu que a sua acção fosse centrada nas medidas de promoção social dos militares, na área do ensino militar

[16] e, com grande ênfase, na reorganização da marinha.

Foi, por isso, com a organização militar deixada pelo conde de Lippe, que Portugal teve de combater na “Guerra Fantástica” (1762), participar na Campanha do Rossilhão (1793/94) e enfrentar as forças de Godoy na “Guerra das Laranjas” (1801).

O desastroso resultado destas últimas campanhas, mostrou a necessidade de uma profunda reorganização da defesa militar do País, uma vez que, no princípio do século XIX, o exército não oferecia garantias para sustentar a política de neutralidade que se tinha adoptado e as ameaças da França já se manifestavam com grande evidência. Apesar disso e face às alegadas dificuldades económicas, o governo decidiu, em 1804, reduzir os efectivos do exército e encerrar um conjunto de praças e fortalezas terrestres e marítimas, consideradas desnecessárias para o plano de defesa do País.

Após estudos realizados pelo Conselho Militar, constituído em 1801 para o efeito, o Ministro da Guerra

[17] iniciou um importante conjunto de reformas militares, traduzidas em sucessivos diplomas que foram sendo publicados até finais de 1807, dando corpo ao exército que deveria defrontar a primeira invasão francesa, caso esta reorganização tivesse, na altura, sido completada.

Esta organização previa que o exército passasse a ser constituído por tropas de linha, milícias e ordenanças, para alem de alguns corpos militares e civis integrados na mesma estrutura de comando.

O comandante-chefe do exército dependia directamente do rei e era designado por marechal-general do exército.

Sob as suas ordens, seguia-se na hierarquia militar, o marechal do exército, que desempenhava o cargo de governador de armas do reino e, dependendo deste, os comandantes das regiões militares - norte, centro e sul - cada uma com uma divisão atribuída, com a mesma designação.

Cada uma das 3 divisões era formada por 4 brigadas de infantaria, a 2 regimentos de infantaria, 4 regimentos de cavalaria e um regimento de artilharia, com excepção da Divisão do sul que dispunha de 2 regimentos de artilharia.

No total, a organização do exército de linha integrava 24 regimentos de infantaria, 12 regimentos de cavalaria e 4 regimentos de artilharia, distribuídos pelo País, mas predominantemente, localizados na região de Lisboa.

Os regimentos de infantaria tinham um efectivo de 1.200 homens, os regimentos de cavalaria contavam 613 e os de artilharia 1.200.

Após a reforma do exército, seguiu-se a reorganização das milícias, tendo, para o efeito, o reino sido dividido em 7 governos de armas, num total de 24 brigadas de ordenanças, divididas por forma a que, a cada uma, fosse atribuída a responsabilidade de recrutamento para os regimentos do exército de linha.

Cada brigada de ordenanças dispunha de 2 regimentos de milícias, perfazendo um total de 40 regimentos, designados pelo nome da localidade mais importante da sua área de implantação, com um efectivo de 800 homens por regimento.

A mesma legislação que introduziu a reorganização das milícias, reestruturou também as ordenanças, criando na dependência daquelas brigadas, as companhias de ordenanças, com um efectivo de 250 homens, constituídas pelos homens válidos dos 17 anos aos 40 anos, que não integrassem nenhuma das outras estruturas do exército. Quando mobilizadas, as companhias de ordenanças destinavam-se a defender ou policiar as localidades da área em que se implantavam, equipando com armamento improvisado. Em 1807, o efectivo das ordenanças rondava os 30.000 homens.

O serviço militar passou a ser obrigatório para qualquer das classes - tropas de linha, milícias, ordenanças - com duração variável de 10 anos nas tropas de linha e 14 anos nas milícias e ordenanças.

Para além das unidades que constituíam o exército de linha, existiam ainda:

- A legião de tropas ligeiras, organizada por unidades de infantaria, cavalaria e artilharia de escalão batalhão, com um efectivo de 3.500 homens;

- Unidades de artilharia de guarnição (24 companhias) aquarteladas nas principais praças de guerra (3.000 homens);

- Polícia de Lisboa, com 1.200 homens.

Com os quadros orgânicos completos, o total de militares deveria rondar 100.000 homens mas, em geral, o efectivo do exército apresentava-se bastante desfalcado, contando menos de 20.000 homens nas vésperas da chegada de Junot a Portugal.

A organização militar de 1806, talvez a mais completa das que se realizaram até então, não chegou a implementar-se em resultado da evolução dos acontecimentos que se seguiram: invasão e ocupação de Portugal, desmobilização e desarmamento do exército. Alem disso, o estado do material do exército era precário e o moral dos militares era mau.

As fileiras estavam cheias de soldados velhos que solicitavam a reforma e de jovens que não tinham requisitos para o serviço, em resultado da prepotência e arbitrariedade de alguns capitães-mores, na forma como realizavam o recrutamento militar, prejudicando os desvalidos e os amparos de família e livrando os protegidos. A falta de condições de vida nos aquartelamentos e, por vezes, a falta de pagamento do pré, agravadas pela dureza no tratamento por parte de alguns oficiais e da severidade dos castigos aplicados, fragilizava a disciplina, tornando difícil a sua recuperação sem uma reacção muito enérgica, que não se vislumbrava.

Era pois, do ponto de vista militar, um panorama pouco animador o que Portugal podia apresentar caso, como se esperava, pretendesse defrontar e deter o invasor.

No início do século XIX a marinha portuguesa, que beneficiara das medidas de reconstrução iniciadas pelo marquês de Pombal e continuadas pela rainha D, Maria I, conservava ainda uma razoável capacidade para exercer o poder naval, contando 34 navios entre naus de linha, fragatas, corvetas e brigues, armados com 1.550 bocas-de-fogo. A captura de tão apreciável conjunto de navios constituía, aliás, um importante objectivo da celeridade da invasão de Junot, única forma de compensar as baixas sofridas pela esquadra francesa em Aboukir (1798) e em Trafalgar (1805) e manter vivo o plano de invasão da Inglaterra.

3. O ambiente político internacional na viragem do século XVIII

O século XVIII constituiu, na história moderna da Europa, um período de grande perturbação nas relações entre os seus estados, traduzida no elevado número de conflitos em que se envolveram, normalmente por questões de sucessão nas diversas coroas reinantes, que procuravam conseguir, ou impedir, a formação de potências ou de coligações que disputassem a hegemonia do velho continente.

Também os seus impérios foram palco de disputas por alargamento de territórios - Índia e América do Norte - ou pelo domínio dos existentes, quando a necessidade de alimentar uma emergente industrialização se começava a fazer sentir.

A França, que participara em todos aqueles conflitos, isolada ou em alianças de conveniência, na Europa ou nas suas colónias, estava esgotada em recursos humanos e financeiros.

Em resultado de um quase permanente esforço de guerra, a capacidade de trabalho fora drasticamente reduzida pelos volumosos recrutamentos militares e pelas baixas sofridas nas diversas campanhas, originando uma significativa diminuição das colheitas e da produção da indústria, tornando a vida das populações, esmagadas por acrescidos impostos, num angustiante e desumano sofrimento.

Essas populações, em particular as que mais directa e pesadamente sofriam os custos e as consequências do esforço da guerra, começavam a revelar insatisfação para com uma monarquia insensível ao seu sofrimento, que não abdicava do luxo e do fausto, de que Versailles e a sua corte eram o paradigma mais chocante.

A partir de meados do século XVIII, as agitações revolucionárias que já no século anterior tinham dado origem, ainda que de forma efémera, às primeiras repúblicas da Europa (Inglaterra e Holanda), reacendem-se, agora num espaço muito mais alargado e com melhores resultados no âmbito das transformações sociais e politicas que procuravam, tornando a França e a América do Norte o centro deste fenómeno.

Ainda que a situação económica e social tenha experimentado algumas melhorias no reinado de Luís XV, um outro conflito vem repor e agravar a difícil situação anterior: a guerra dos Sete Anos (1756/1763). Envolvendo-se na Europa ao lado da Áustria, contra a Prússia, na Índia e na América do Norte, opondo-se à Inglaterra, contra quem disputou domínios e apoiou a revolução americana, que levou à independência daquela colónia (1776), a França terminou este conflito de forma desastrosa, tendo perdido as suas possessões ultramarinas, excepto as Antilhas e o Senegal.

A situação social agrava-se pela conjuntura de más colheitas que originaram miséria acrescida, desemprego, mais agitação e uma situação financeira ruinosa de um estado sem recursos e impedido de aumentar impostos pelos representantes do povo, agora presentes na Assembleia Legislativa.

O aparecimento de filósofos, de enciclopedistas e de liberais viera, entretanto, abrir uma nova era no mundo das ideias sociais e politicas, trazendo à discussão as formas de regime politico, atacando os absolutismos e as tiranias, apelando à luta pela justiça e pela liberdade, pondo em causa as crenças tradicionais e os próprios fundamentos da monarquia ou, simplesmente, apelando a uma educação mais livre. As suas correntes de pensamento iriam agitar determinados sectores de uma sociedade já servida por uma imprensa diária que podia mobilizar a opinião pública, visando, em particular, uma burguesia emergente, determinada a disputar o poder do estado à nobreza e ao clero e a defender uma economia mais liberal, que favorecesse as suas actividades e interesses.

É neste ambiente agitado que, no verão de 1789, se conjugam os efeitos de uma insurreição urbana (Paris), de uma revolta agrária e, sobretudo, de uma revolução política, que rompe radicalmente com a orgânica da antiga ordem social.

A soberania muda de titular, passando a residir na nação que a encarna; o indivíduo torna-se cidadão; a liberdade, a igualdade e a fraternidade são consagradas; os privilégios são abolidos.

Intimidada pela intervenção da força militar para repor a ordem, a população de Paris invade os arsenais do exército, arma-se e, a 14 de Julho, assalta a Bastilha, símbolo da repressão do regime moribundo e liberta os sete (!) prisioneiros ali detidos. A revolução está servida!

Seguiu-se o cenário próprio de tais períodos: agitação, motins, tumultos religiosos, perseguições, prisões, terror…

Para agravar o caos instalado, a Áustria e a Prússia declaram guerra à França, numa primeira reacção das famílias reinantes na Europa contra a ameaça que a revolução representa para a sua sobrevivência. O exército francês, exaurido dos seus quadros oriundos da nobreza deposta e que, entretanto, haviam fugido para o estrangeiro, conhece alguns revezes; mas a mobilização geral e o alento do novo ideal revolucionário que animava os “cidadãos em armas”, conseguiu inverter a situação e repelir com êxito os inimigos da revolução que tentavam invadir a sua pátria.

O rei Luís XVI, detido em Paris desde 1789, é acusado de traição por alegada conivência com os inimigos de França; condenado á morte, é guilhotinado em 21 de Janeiro de 1793. A sua execução levantou protestos indignados das monarquias europeias e levou a Inglaterra a declarar guerra à França, juntando-se às outras potências já coligadas.

A Portugal, neste conturbado final de século, importava, fundamentalmente, garantir a independência nacional, numa permanente vigilância sobre Espanha e preservar o seu império, mantendo abertas as rotas marítimas para aqueles espaços, contando para o efeito, com o apoio da velha aliada que detinha a hegemonia do poder naval.

Apesar desta histórica ligação, que provinha do tratado de Windsor (1386), ter derivado, ao longo dos séculos, para uma forte dependência económica, com sérios prejuízos no desenvolvimento de Portugal, em particular na sua industrialização, a revolução francesa tivera também efeitos profundos em sectores da sociedade portuguesa - burguesia emergente - que ansiavam por mudanças no regime político (monarquia absolutista) e no sistema económico (controlo do comércio externo pelo Estado) em vigor.

Aliás, a reacção das autoridades nacionais aos acontecimentos que, a partir de 1789, iam ocorrendo em França, começou por revelar alguma anuência, considerando que das transformações em perspectiva resultaria um futuro melhor para a sociedade e que outras nações seguiriam aquele modelo. Todavia, a agitação, a violência e as inovações lesivas dos privilégios sociais, acabariam por despertar hostilidade, determinaram o silenciar dos entusiasmos e pesaram na organização da reacção a tais reformas.

Também a colónia de franceses residentes na época em Portugal, maioritariamente em Lisboa, constituída por artistas, livreiros, militares, homens de negócios e até intelectuais e nobres, refugiados e exilados por razões políticas, teve um forte impacto neste ambiente, ao participar, directa ou indirectamente, na propaganda dos ideais revolucionários, obrigando à aplicação de adequadas medidas de segurança pelo Intendente Geral Pina Manique.

Por isso, Portugal permaneceu, de início, numa titubeante posição de expectativa e de defesa de uma situação de neutralidade, assumindo-se depois como parceiro da primeira coligação contra a França, participando ao lado da Espanha na Campanha do Rossilhão (1793/94).

A organização desta expedição revelou-se de difícil mobilização, deixou ainda mais enfraquecidas as capacidades militares de defesa do País e teve um desfecho desastroso pelas perdas sofridas e pelo abandono da coligação por parte da Espanha que, entretanto, estabelecera a paz separadamente com a França.

Vive-se então uma das situações mais críticas da nossa História. Confrontado com este realinhamento de inimigos e aliados, com uma expedição militar de 5.400 homens isolada, longe da Pátria e em território alheio e adverso, Portugal irá tentar uma solução que não comprometa a aliança inglesa e permita ganhar tempo, arrastando as negociações com uma França ferida e desconfiada com uma neutralidade mal disfarçada. Contudo, não consegue evitar que a Espanha, por desejo de Godoy e a mando de Napoleão, invadisse o território nacional, no que ficou conhecida como a “guerra das Laranjas” que, apesar de rápida, foi pesada em vidas e recursos e levou à perda de Olivença.

Depois de dominar a Europa Central, faltava a Napoleão vencer a Inglaterra. Tentara fazê-lo através de uma invasão, chegando a concentrar um exército de 80.000 homens na região de Calais. A destruição da esquadra francesa na batalha de Trafalgar (1805) iria inviabilizar esse objectivo, a menos que conseguisse substituir os meios navais perdidos.

Mas o último golpe sobre a eterna rival ainda não fora desferido. Em 1806, Napoleão decreta o bloqueio continental contra Inglaterra a quem deveriam ser vedados todos os portos da Europa, bem como proibidas as relações comerciais com aquele país.

Portugal não podia hostilizar a sua velha aliada e comprometer o comércio do Brasil que alimentava em matérias-primas

[18] a desenvolvida indústria Inglesa.

Mais uma vez a diplomacia portuguesa procurou negociar compromissos com a França, mas Napoleão considerava Portugal um actor cada vez mais afastado do sistema continental que idealizava para a Europa e, no verão de 1807, cansado das tentativas portuguesas de conciliação, determinou a invasão do País por um exército comandado por Junot.

A notícia da projectada invasão causou um verdadeiro pavor em Portugal, mas não consta que se tivesse erguido uma única voz que aconselhasse a resistência ao invasor.

O príncipe regente, naturalmente fraco, insistiu mais uma vez na conciliação com o imperador, tentando demovê-lo da invasão, propondo cumprir as imposições do bloqueio e chegando a fazer uma declaração de guerra a Inglaterra

[19]. Continuava a política dúbia e desnorteada…

A perspectiva de exílio e a notícia da entrada de Junot em Portugal, puseram termo a todas as hesitações. A ideia da retirada da Coroa para o Brasil já vinha sendo considerada e até sugerida pelo governo inglês. Não havia tempo a perder…

A 27 de Novembro, já com os franceses às portas de Lisboa, a corte embarcou para o Brasil, com a anuência de uma esquadra inglesa que entretanto viera bloquear a foz do rio Tejo, não só para vigiar uma esquadra russa, na altura aliada de França e que fundeara em Lisboa, mas também para garantir que os navios portugueses não seriam integrados na armada de França.

Antes de embarcar, o príncipe regente nomeou uma junta governativa (regência) para funcionar, em seu nome, durante a ausência da corte e terá recomendado que não se hostilizassem os franceses e que, em toda a parte, os acolhessem com cordialidade.

Nesse momento, que iria marcar profundamente o destino do reino de Portugal e do Brasil, apenas se conhece a reacção da rainha D. Maria I que, num breve assomo de lucidez, terá perguntado, a propósito da ausência de qualquer resistência militar à invasão: “… Então, não se dispara um tiro? Dirão que fugimos! …”

Instalado em Lisboa e tendo garantida a ocupação militar do interior do País pelas forças francesas e espanholas, Junot não tardaria a revelar as suas verdadeiras intenções, desmascarando as pretensas proclamações de paz e amizade. O primeiro cuidado foi desarmar o País, dissolvendo o exército e as milícias; depois, confiscou os bens dos que fugiram para o Brasil; lançou um pesado tributo e mandou recolher à casa da moeda todo o ouro e toda a prata das igrejas, capelas e confrarias religiosas de Lisboa; a regência foi demitida.

A 13 de Dezembro de 1807, o povo de Lisboa vê arrear a bandeira nacional no Castelo de S. Jorge e, em seu lugar, vê ser desfraldada a bandeira tricolor da Revolução Francesa.

Aqueles que integravam o partido “pró-francês” e viam o futuro do País, inexoravelmente ligado à França revolucionária, considerando que muitas instituições conservadoras, só podiam ser reformadas e o progresso ter lugar, olhando para a Europa e abandonando a velha aliança que nos tornara dependentes da Inglaterra, não imaginariam que o imperador dos franceses tinha um projecto para Portugal que passava pela sua dissolução e partilha.

A independência nacional estava outra vez em risco de sobrevivência, novamente com a colaboração dos eternos “andeiros” e, agora mais do que nunca, em mãos alheias e comprometida a interesses estrangeiros.

4. As estratégias em confronto

Os principais actores da guerra peninsular que se adivinhava no final do século XVIII - França, Inglaterra, Espanha, Portugal - viriam a utilizar os seus recursos, em especial os militares, de acordo com as suas capacidades e tendo em vista os objectivos que a cada um interessaria alcançar ou, no mínimo, preservar.

Para isso, iriam delinear estratégias adequadas àqueles objectivos, que, para cada um se podiam prever:

A França, que pretendia disputar a hegemonia da Europa com a sua velha rival - a Inglaterra - iria utilizar uma estratégia indirecta para:

- Através de uma acção política clandestina, fomentar e apoiar a independência das colónias inglesas da América do Norte;

- Através do bloqueio continental, fechar os portos da Europa ao comércio marítimo inglês;

- Complementarmente, conseguir o isolamento da Inglaterra, rompendo as alianças e as coligações que a mesma viesse a integrar.

A sua estratégia directa traduzir-se-ia na invasão da Inglaterra através do estreito de Calais, o que a destruição da esquadra francesa em Trafalgar (1805) viria a inviabilizar, tornando, por isso, a captura da armada portuguesa num objectivo estratégico a conseguir.

Como alternativa, a França teria de bater os seus inimigos, liderados pela Inglaterra, em sucessivas campanhas militares que se revelariam de grande sucesso, obrigando a potência marítima a aceitar riscos consideráveis, ao combater no interior do velho continente.

Para conseguir pôr em marcha a estratégia delineada e alcançar os seus objectivos, a França teve em Napoleão Bonaparte o grande obreiro de uma nova forma de fazer a guerra, que mudou radicalmente as manobras tácticas tradicionais.

Explorando genialmente o elevado moral que os ideais da revolução incutiram nos seus soldados e utilizando, de forma hábil, as novas tecnologias já disponíveis - estradas que melhoravam os deslocamentos, armamento que potenciava o poder de fogo, cartografia que facilitava o reconhecimento e o planeamento operacional - Napoleão revelou-se uma das figuras mais brilhantes da história militar e marcou, decisivamente, o futuro de França, da Europa e do Novo Mundo.

A Inglaterra, dominadora dos mares, eterna rival das potências continentais com quem disputava a hegemonia da Europa e interessada em vingar o apoio de França à revolução e independência norte-americana, iria adoptar uma estratégia apoiada no poder marítimo, que detinha desde a destruição da “invencível armada” de Filipe II de Espanha (1583) e da esquadra de Napoleão, em Trafalgar (1805). Para o conseguir:

- Irá impulsionar a mudança do regime absolutista em França, para um regime parlamentar de tipo liberal, como o seu;

- Impedirá, pelo bloqueio naval, o comércio e as ligações da França e dos seus aliados, com os territórios ultramarinos;

- Mantendo em permanência uma forte presença naval e terrestre na América Central e nas Índias, obrigará a França a dispersar meios militares para protecção das suas colónias, ali ameaçadas.

Quando necessário, a Inglaterra empenhar-se-á em operações terrestres no interior do continente europeu, usando o mínimo de forças e sempre em condições de receber o apoio do seu poder naval.

A Espanha, não obstante estar protegida pela “muralha” dos Pirinéus, encontrava-se na primeira linha de defesa contra as ideias da revolução, vindas de um país com quem, historicamente e ainda em tempos recentes, se envolvera em guerra, não conseguirá definir uma estratégia que permitisse precaver-se contra as ameaças que se adivinhavam.

A fragilidade política da casa reinante (Bourbons) e a traiçoeira estratégia de guerra e paz do governo de Godoy, retiraram-lhe a confiança dos aliados quando abandonou a primeira coligação e se colocou ao lado de França, originando graves consequências para Portugal e para as forças portuguesas que combatiam a seu lado no Rossilhão (Catalunha).

Por ordem de Napoleão, a Espanha invade Portugal (1801) e, mais tarde (1807), entusiasmada pela promessa acordada em Fontainebleau de anexar parte do território português, irá colaborar com 3 divisões, na invasão e na ocupação que Junot levará a efeito.

Finalmente, já tarde, irá aperceber-se de que a França não seria o fiel aliado que esperava, ao ver substituído o rei Carlos IV pelo próprio irmão de Napoleão, o que levará ao levantamento da população contra a ocupação francesa, à cruel e violenta repressão que se seguiu e ao inicio das acções de guerrilha, que em muito contribuíram para a derrota do exército imperial na península.

De Portugal, seria esperado:

- Manter a soberania e a independência nacional, objectivo permanente ao longo da sua História;

- Manter as possessões do seu império (Índia, África, Brasil);

- Garantir a liberdade da circulação nos mares que ligavam as parcelas do seu império.

Sob pressão das constantes ameaças de um vizinho poderoso e hostil, com quem nos últimos séculos se envolvera, em sucessivas e desastrosas campanhas militares, normalmente por disputa de sucessão das coroas da Europa; não dispondo de meios suficientes para garantir um defesa militar autónoma; com uma forte corrente de opinião interna a favor das ideias da revolução francesa; Portugal não conseguirá delinear, em todo este conflito, uma estratégia coerente e de previsível sucesso.

Na ausência de uma orientação política determinada, assistir-se-á a uma manobra diplomática titubeante, desde a neutralidade, difícil de manter sem força militar, ao integrar a primeira coligação contra a França com empenhamento na campanha do Rossilhão e em operações navais no Mediterrâneo integrando a esquadra inglesa.

Estas atitudes de ambiguidade farão despertar a hostilidade da França e da sua efémera aliada - Espanha - obrigando Portugal a recorrer, mais uma vez, à velha aliança com Inglaterra.

A não adesão ao bloqueio continental decretado por Napoleão será o argumento último para a invasão de Portugal.

A estratégia de “terra queimada”, a par das devastações provocadas pelo invasor, irá fazer com que as consequências do terramoto de Lisboa em 1755 pareçam ter alastrado por todo o País.

Assim começava o século XIX português…

5. Conclusões

A Guerra Peninsular, ou Invasões Francesas, como normalmente é, designada, revelou, ou confirmou, a importância estratégica da Península Ibérica, apontando-se as seguintes razões:

- Posição geográfica e configuração quase insular relativamente à restante Europa;

- Distintas tendências geopolíticas, de origem, entre Portugal, ligado à potência marítima para poder aceder ao seu império, e a Espanha, atraindo, ou sendo atraída por potências continentais, com quem discute a hegemonia da Europa;

- A natureza geográfica do território peninsular, tornando-o particularmente adequado para o desenvolvimento de acções de guerrilha contra uma força militar invasora;

- As características étnicas próprias dos povos peninsulares - português e espanhol - ainda que apresentando aspectos significativamente diferenciados, revelaram, ambos, rara capacidade de resistência e de sacrifício, na defesa de valores morais em que acreditam, sejam nacionais ou religiosos.

A complexa e prolongada crise originada pela revolução francesa, não conseguiu promover a unidade e a coesão da sociedade portuguesa, dadas as tendências divergentes que se constituíram - partido reformista (pró-francês) e partido conservador. Não tendo surgido uma voz em prol da causa portuguesa, tornou-se difícil a gestão dos acontecimentos que se iam precipitando e a definição de uma estratégia coerente, favorável aos interesses nacionais e adequada às vulnerabilidades do País.

A habitual insensibilidade dos governantes para as questões da defesa e a não manutenção das capacidades adquiridas, tem obrigado a sucessivas reorganizações militares, muitas vezes feitas sob pressão das ameaças.

A Guerra Peninsular foi a maior convulsão social que abalou o País e constituiu o período mais dramático da sua História, tendo-se assistido a êxodos de populações inteiras, incêndio, devastação e saque de cidades, povoações e edifícios religiosos, combates sangrentos, vitórias brilhantes e fuga da corte para o Brasil.

As consequências da Revolução Francesa e da Guerra Peninsular irão ter repercussões em Portugal e no Brasil, nas mudanças sociais e políticas que anunciavam, tornando o exército saído desta campanha num actor dinamizador das reformas a que a sociedade portuguesa iria assistir no século seguinte.

No conto “A Catástrofe”, no realismo e no alto talento literário do seu estilo, Eça de Queiroz sintetizou as principais facetas da reacção portuguesa a uma ocupação estrangeira, tolerada pela lastimável falta de decisão e de capacidade política dos governantes e também pela indiferença cívica, que causaram o laxismo da vontade de defesa e que permitiu a presença de uma sentinela estrangeira à porta do Arsenal (Lisboa) e que a bandeira nacional fosse substituída por outra no Castelo de S. Jorge:

O grito de revolta com que termina o conto, embora tardio, seria um sinal de esperança do renascer patriótico de um povo que queria redimir-se do orgulho nacional ferido e que iria bater-se e sofrer por ele, pagando caro os erros dos governantes e os excessos de quem o vier defender.

Bibliografia

Barata, M. Themudo e Teixeira, Nuno Severiano, “Nova História Militar de Portugal”, Edição do Círculo de Leitores, 3º volume, 2003.

Botelho, J. Teixeira, História popular da Guerra da Península, Editora Lelo e Irmão, 1915.

Caetano, António Alves, A Economia Portuguesa no Tempo de Napoleão, Editora Tribuna da História, 2008.

Canelhas, Armando, O Tempo dos Franceses e as Linhas de Torres, Edição da CM de Torres Vedras.

Cardoso, General Pedro, Cronologia Geral, ISCSP/Academia Internacional da Cultura Portuguesa, 1995.

Martins, General Ferreira, História do Exército Português, Editora Inquérito, 1945.

Nazareth, J., F. Sousa e M. L. Pinto, “A demografia portuguesa em finais do antigo regime: aspectos sociodemográficos de Coruche, Lisboa, Sá da Costa, (Cadernos da Revista de História e Económica e Social, 4), 1983.

Neves, José Acúrsio das, História geral da invasão dos franceses em Portugal e da restauração deste reino, Editora Afrontamento, 2008.

Pedreira, Jorge e Costa, Fernando D., D. João VI, Edição do Círculo de Leitores, 2006.

Ramos, Luís de Oliveira, D. Maria I, Edição do Círculo de Leitores, 2006.

Santos, António Pedro Ribeiro dos, O Estado e a Ordem Pública. As instituições militares portuguesas, Lisboa, 1998.

Saraiva, José Hermano, “História de Portugal”, Vol. 3º, Editora Alfa, 1986.

SOUSA, Maria Leonor Machado de (coordenação de), A Guerra Peninsular em Portugal. Relatos Britânicos. Lisboa, Caleidoscópio, 2007.

Vicente, António Pedro, Batalhas da História de Portugal - a Guerra Peninsular (1807-1814), Edição da Academia Portuguesa da História, 13º Vol.

“A Guerra Peninsular”, Edição da CM de Torres Vedras, 2008.

“Guerra Peninsular - Novas Interpretações, Actas do Congresso realizado em 28 e 29 de Outubro de 2002, Instituto de Defesa Nacional, Ed. Tribuna da História, Lisboa, 2005.

“História de Portugal em datas”, Edição do Círculo de Leitores, 1994.

“O Exército Português e as Comemorações dos 200 anos das Invasões Francesas”, 1º Volume, Editora Tribuna da História, 2009.

* Foi Director do Instituto de Altos Estudos Militares e Vogal do Conselho Superior de Disciplina do Exército.

[1] Tratado de Fontainebleau. (27 de Outubro de 1807). Projecto de ocupação conjunta e divisão do território continental português em três partes: uma para o rei da Etrúria, outra para Espanha e outra que ficaria sob a tutela de Napoleão.

[2] “Guerra fantástica” com a Espanha (1762). São ocupadas as praças de Vimioso, Miranda do Douro, Castelo Rodrigo e Almeida.

[3] “Guerra das Laranjas” com a Espanha, considerada como a “primeira invasão francesa”. Desta ofensiva “relâmpago”, que durou três semanas (Maio/Junho de 1801), resultou a perda de Olivença.

[4] No século XVIII, Portugal envolveu-se, na Europa, na guerra da Sucessão de Espanha (1702/1713), na guerra dos sete anos (1756/63) e na Campanha do Rossilhão (1793/94).

[5] O Corpo Real de Polícia, antecessor da PSP foi criado em 10 de Dezembro de 1801.

[6] Inicia-se, com Pina Manique, a iluminação pública de Lisboa. Acendem-se 700 candeeiros na baixa lisboeta em Novembro de 1780.

[7] Pina Manique funda a Casa Pia (20 de Maio de 1780). Inicialmente vocacionada para a recolha de mendigos, viria mais tarde a acolher e a educar jovens.

[8] Inclui a cidade do Porto. A população da cidade, em 1732, era de 20.000 habitantes e de 43.000 em 1787.

[9] Inclui a cidade de Lisboa. No final do século XVIII, Lisboa tinha 180.000 habitantes.

[10] Por ser refúgio de refractários ao recrutamento do exército, o marquês de Pombal ordenou a destruição da Trafaria (23 de Janeiro de 1777), à época habitada por pescadores.

[11] No final do século XVIII, existiam em Portugal, 6.000 sacerdotes e 29.000 religiosos, vivendo em 360 conventos.

[12] Registaram-se vários movimentos revolucionários no Brasil de cariz separatista: Inconfidência Baiana, para proclamação da República Baiana (1797); movimentos separatistas no Rio Grande do Sul (1797); Inconfidência Mineira (20Jun1780), de que resultou a condenação à morte de Joaquim José Silva Xavier, o “Tiradentes”; Inconfidência Pernambucana (1801).

[13] Para financiamento das reformas militares, foi necessário aumentar para 10% o imposto de 4,5 % sobre as alfândegas, criado para cobrir os danos do terramoto de 1755.

[14] Frederico Ernesto Guilherme, Conde reinante de Schaumburg-Lippe (1724-1777).

[15] Forte da Graça em Elvas, destinado a apoiar a defesa da Praça.

[16] Foram criadas a Academia Real da Marinha (1778), a Academia Real de Fortificação, Artilharia e Desenho, antecessora da Escola do Exército (1790) e a Real Academia dos Guarda-Marinhas (1796).

[17] D. João Almeida de Melo e Castro, ministro da Guerra, criou o Conselho Militar (1801).

[18] A Inglaterra importava principalmente algodão do Brasil.

[19] Portugal, intimado pela França, declarou guerra a Inglaterra, a 30 de Outubro de 1807.