Transferir a Capital e a Corte para o Brasil: ou como manter a Soberania sem dar um Tiro

1. Introdução

A Liga dos Amigos do Museu Militar do Porto lançou-nos o desafio de responder a duas questões relacionadas com a transferência da Família Real para o Brasil, a saber: o porquê da “inusitada unanimidade na apreciação da decisão respeitante à retirada da família real para o Brasil” e as razões da “inexistência de resistência inicial contra o invasor”.

Com a consciência de que muitos historiadores e investigadores terão um profundo e mais amplo conhecimento dos pormenores relativos à transferência da capital e Corte portuguesas para o Brasil, tentaremos ultrapassar tal desafio, tendo por base uma metodologia de análise estratégica centrada na análise das possíveis modalidades de acção e nas consequentes vantagens e inconvenientes em termos das relações de Poder entre os vários actores e, em particular, de Portugal.

“Residimos” há cerca de dois anos no Palacete da Arcada, parte integrante da

Jóia Arquitectónica do Palácio Nacional de Queluz, local onde vivia a Família Real

[1] quando se transferiu para o Brasil em 1807 (bem como desde 1794, depois de um incêndio na Barraca Real da Ajuda). Este facto histórico tem-nos induzido a algumas pesquisas adicionais, directamente relacionadas com a História do Palacete da Arcada, pelo que esperamos possa contribuir para a consolidação das respostas que nos foram colocadas.

Independentemente dos factos e das “estórias”, as próximas linhas começam por caracterizar o ambiente geral (e a estratégia nacional) e o ambiente técnico-militar, como suporte das duas respostas e antes de umas inevitáveis considerações finais.

2. Ambiente Geral

O mundo de 1807, marcado pela Revolução Francesa de 14 de Julho de 1789, era dominado pela Europa e particularmente pela Inglaterra e pela França, que tentavam controlar potências de segundo nível, tais como a Espanha, a Rússia, a Áustria e a Prússia e mesmo outras com algum poder e influência, como a Holanda e Portugal. A luta bipolar e o “equilíbrio de poderes” estavam assentes no antagonismo entre a Inglaterra (a potência marítima) e a França (a potência continental, sem poder marítimo) pela hegemonia, pelo controlo dos espaços (terras e mares), pela conquista das marinhas e pelo domínio dos mercados ultramarinos.

Caracterizemos, então, a situação dos quatro principais actores relacionados com a transferência da capital e da Corte para o Brasil.

A França, invencível depois da vitória sobre a Prússia em 1806, dominava a Europa continental e decretara entretanto o Bloqueio Continental (encerramento dos portos europeus à navegação inglesa…). Neste âmbito, a França ameaçou invadir Portugal e (secretamente) a sua divisão em três pequenos países (Tratado de Fontainebleau com a Espanha). Em 1807, a França pretendia afastar o tráfico comercial inglês dos portos europeus e, especialmente, do “porto seguro” de Portugal, conquistar a armada portuguesa

[2], o território continental e aprisionar a Família Real portuguesa. Depois de acções de estratégia indirecta (pressão diplomática, demonstração de força, apoio a partidos internos), Napoleão agiu finalmente com uma estratégia directa sobre Portugal (Corpo de Exército com 28 mil homens a três divisões de infantaria, uma de cavalaria e 38 peças), exactamente na altura em que passou a dispor de maior liberdade de acção.

A Inglaterra era então “a potência marítima”, que tinha em Portugal um aliado importante em termos económicos e estratégicos. Esta situação era de tal modo verdadeira que, se Portugal optasse pela França, a Inglaterra aprisionaria ou destruiria a marinha portuguesa, bombardearia o porto de Lisboa (como aconteceu com a Dinamarca

[3]), e ocuparia todas as nossas colónias

[4]. O embaixador inglês, Lord Strangford, juntamente com o comandante da esquadra britânica, almirante Sidney Smith, chegaram a ameaçar apoderar-se da esquadra portuguesa (Beresford ocuparia inclusivamente a Madeira), caso Portugal optasse pelo apoio à França de Napoleão. Como principal aliado, a Inglaterra pressionou e apoiou a transferência da capital e Corte para o Brasil, como a melhor forma de salvaguardar os seus interesses, muito especialmente os económicos.

A Espanha, que tinha invadido Portugal em 1801 (na “Guerra das Laranjas”, que segundo Pedro Vicente pode ser considerada a primeira invasão no contexto da Guerra Peninsular) sob as ordens de Godoy, levaria Portugal a pagar uma fiança à França de 25 milhões de francos (15 milhões de libras tornesas à França, a 19 de Setembro alargado para 20 milhões), a entregar algumas terras a norte do Brasil (fronteira da Guiana até à foz do rio Arawani), a autorizar a importação de lanifícios franceses, a entregar à Espanha a cidade de Olivença e a fechar os portos aos navios ingleses. Depois do nosso apoio à Espanha na Campanha do Rossilhão (no final do século XVIII, em defesa dos domínios ultramarinos e do controlo dos mares), em 1807 os interesses da Espanha eram mais coincidentes com os da França do que com os da Inglaterra e, desse modo, interessava sobretudo a conquista de Portugal, das colónias e do comércio português.

Portugal era, à altura, geopoliticamente importante na luta entre as duas grandes potências mundiais, quer pela sua posição e pelas suas colónias, quer pela sua marinha. A acção diplomática portuguesa seria orientada (entre 1795 e 1807) no sentido da paz, com uma postura de neutralidade, que estávamos dispostos a pagar a qualquer preço (segundo Luz Soriano, foram mais humilhações e baixezas para com a Espanha, a França e a Inglaterra).

A Estratégia Nacional continuava dividida entre o apoio à Inglaterra (com a consequente invasão do território continental pela França ou por uma Espanha “afrancesada”) ou à França (com a consequente perda dos domínios ultramarinos para o “aliado” Inglaterra), colocando Portugal, mais uma vez na sua longa História, na fronteira do conflito entre as grandes potências do globo. Apesar de Portugal ter usado a neutralidade como instrumento da sua política externa, as suas acções diplomáticas, económicas e mesmo militares tinham uma implícita prioridade para o tradicional aliado marítimo (Inglaterra) e para o Brasil (natural opção atlântica e fonte de receitas). A prioridade foi, por isso, atribuída à acção militar defensiva e à estratégia diplomática até ao limite da soberania e da independência nacional.

O Estado português, muito pressionado pelas acções desenvolvidas pela França entre Agosto e Outubro de 1807 foi “obrigado” a implementar o Bloqueio Continental a 8 de Novembro, mas pelo tratado secreto de 22 de Outubro assinado com a Inglaterra, assumia-se um ‘jogo duplo’ que previa a transferência da Corte para o Brasil, a ocupação temporária da Madeira pelos ingleses e um acordo comercial com a Inglaterra logo que a Corte se instalasse no Brasil. O plano de transferência da Corte para o Brasil (em face da inevitável invasão do território nacional pelos franceses) já tinha sido equacionado por D. António, prior do Crato, em 1580, assim como pelo Padre António Vieira depois da Restauração de 1640 (a “retirada segura”). Mais tarde, seria advogada por D. Luís da Cunha, enquanto embaixador em Paris e depois como ministro dos Estrangeiros e Guerra nas vésperas da invasão da Guerra dos Sete Anos, mas também em 1801 por D. Pedro (3.º Marquês de Alorna) e em 1803 por D. Rodrigo de Sousa Coutinho.

Quando se teve conhecimento da proximidade dos exércitos franceses, foi convocado um Conselho de Estado em 24 de Novembro de 1807

[5], altura em que era decidida a retirada para o Brasil, recomendando-se que não se hostilizassem os invasores franceses e em que se nomeou um Conselho de Regência para governar o país

[6].

Portugal transferia a Corte e a capital para o Brasil

[7] e mantinha-se como Estado soberano aos olhos da comunidade internacional da época.

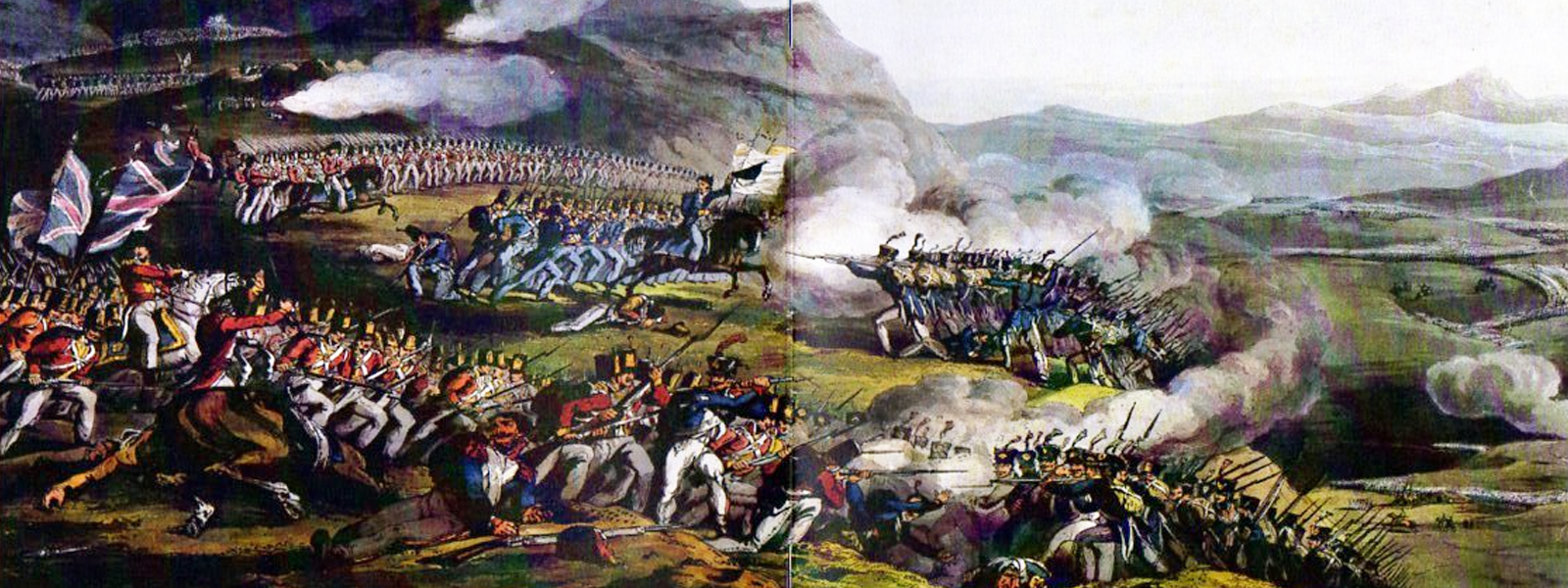

3. O Portugal Militar da Transferência

Independentemente da sua Estratégia variavelmente implícita, Portugal não concebia a sua força militar como um verdadeiro dissuasor, pois, em especial o Exército possuía graves lacunas em termos de recrutamento, de disciplina, de equipamento e de fardamento. Estas falhas estruturais já tinham sido detectadas na Campanha do Rossilhão e da Catalunha

[8] e, mais recentemente, na Guerra das Laranjas.

Aquando da invasão de 1807, o Exército português, em pleno processo de reforma

[9], foi caracterizado desta forma:

“[…] era mal pago, sem armamento, sem instrução nem comandos […] minado pelas sociedades secretas […] era uma turba de inválidos e politicantes, com que não se podia contar para a guerra” (Carlos Selvagem, p. 495).

Efectivamente, por decreto de 19 de Maio de 1806, do Ministro António de Araújo de Azevedo, iniciou-se uma importante reestruturação do exército português: tropas de linha, milícias, ordenanças e alguns corpos militares (legião de tropas ligeiras, corpo de voluntários reais de milícias a cavalo, guarda real de polícia) e civis; 3 divisões (Norte, Centro e Sul) com 24 Regimentos de Infantaria, 12 de Cavalaria e 4 de Artilharia (a divisão do Sul tinha 2). Por alvará de 21 de Outubro do mesmo ano de 1806, ainda se deu nova organização às ordenanças e milícias. De acordo com Carlos Selvagem, tal disposição militar compunha-se deste modo:

“[…] o reino era dividido em 24 brigadas de ordenanças que serviam de distritos de recrutamento para as tropas de linha. Novos regimentos de milícias

[10] foram também criados, em substituição de alguns, que se dissolveram, elevando-se a 48 os 43 regimentos anteriores. A força total de milicianos veio a fixar-se em 52.848 homens; o exército de linha, com os seus 24 regimentos de infantaria, 12 de cavalaria e 4 de artilharia, não comportaria mais de 10.000 a 12.000 soldados aproveitáveis.” (Carlos Selvagem, p. 496).

Apesar destas limitações, Miguel Forjaz

[11] tinha a noção de que se poderiam reunir cerca de 30 mil homens, “desde que houvesse firmeza por parte do príncipe Regente em controlar as múltiplas autoridades que intervinham no sistema defensivo” (Mendo Castro Henriques, p. 707)

[12]. Alguns dias antes da invasão ainda se ordenou o alistamento de 14 mil recrutas oriundos de Lisboa, ordenou-se que as tropas da fronteira fossem chamadas ao litoral (com receio de desembarques…) e que fossem inutilizadas as baterias das fortalezas da barra (foram-no e muito bem…) em caso de ataque terrestre e consequente embarque da Coroa. A falta de informações (normal na época) levou a que só tivéssemos conhecimento da invasão quando as tropas de Junot se encontravam a 24 léguas da capital

[13].

No caso da Marinha, a situação era bem mais favorável, com um “efectivo” de 11 naus de guerra, 9 fragatas, 3 brigues e 1 escuna em 1807, o que favorecia claramente a opção de transferência da Corte para o Brasil. De acordo com José Rodrigues Pereira

[14], o período de 1796 a 1807 tinha sido do “apogeu do ressurgimento naval” (com o consequente domínio dos mares e das linhas de comunicação marítimas), devido ao trabalho magnífico desenvolvido por Martinho de Melo e Castro e por D. Rodrigo de Sousa Coutinho. Em 1807 a esquadra portuguesa constituía a quinta armada da Europa (depois da Grã-Bretanha, França, Espanha e Rússia), o que a tornava muito apetecível na luta pelo equilíbrio no mar, sobretudo por parte da França. Só assim foi possível transportar cerca de 10 a 15 mil portugueses para o Brasil em 56 navios (esquadra portuguesa com oito naus, quatro fragatas, cinco brigues, três escunas e três charruas, num total de 23 velas da Armada, a que se juntariam 31 navios mercantes e navios ingleses de escolta, tudo sob o comando do vice-almirante Manuel da Cunha Sottomayor).

Assim, é fácil entender que o poder funcional militar português estava claramente degradado (com excepção da Marinha) pela ineficácia das reformas, pela ausência de investimento e pelas lutas internas entre franceses e ingleses, querelas que reduziam drasticamente o moral e a capacidade de resistência das forças militares. Durante anos, a opção da estratégia diplomática sobrepôs-se à da estratégia militar, também em parte porque se considerava uma “loucura” resistir às forças napoleónicas…

Apesar dos cerca de 28 mil militares franceses terem iniciado a marcha, só alguns chegariam a Lisboa (que mais pareciam um bando de miseráveis acabados de sair dos hospitais ou de salteadores acossados pelo Povo e pela justiça, do que uma efectiva tropa regular). Conjuntamente com o corpo francês, (que marchou pelo eixo Alcântara, Castelo Branco, Abrantes, Lisboa) vinham três divisões espanholas comandadas pelos generais Carafa (que distribuiu as forças por Lisboa e Porto), Taranco (que se fixou no Porto) e D. Francisco Solano (que ocupou Elvas, Campo Maior e Estremoz). As forças desgastadas pelo tempo e pelos maus caminhos poderiam facilmente ser batidas nas Talhadas, em Constância (na travessia do rio Tejo) e nos campos inundados da Golegã, mas a opção tinha sido outra e o domínio dos “ses” deveria ter sido equacionado bem antes de 1807…

Entretanto, Junot e as suas desgastadas tropas entravam em Lisboa a 30 de Novembro, a tempo de avistarem a frota portuguesa em direcção ao Brasil, com a Casa Real, o governo português, parte significativa da aristocracia portuguesa e a Marinha

[15], símbolos da manutenção do Império e da soberania portuguesa. Tal como escrevera D. João VI, reconhecendo ser impossível a luta armada, era a melhor maneira de preservar a Coroa, “razão da sobrevivência nacional”.

4. Razões da Unanimidade na Apreciação da Decisão

Depois de Novembro de 1806 (após a vitória de Iena), a conquista dos países neutrais como Portugal, a Dinamarca e mesmo os Estados Unidos da América, num outro prisma, era decisiva para ambos os contendores. Com o Bloqueio Continental, só um milagre impediria Portugal de tomar uma opção, dado que “não é neutral quem quer, mas quem pode” e Portugal, como se sabe, não podia…

Portugal estava entre duas espadas (a da França com ameaça da invasão terrestre e a da Inglaterra com a ameaça de destruição da frota e de conquista do Império) e a parede. Como refere António Telo, “em resumo, era escolher entre um desastre e uma catástrofe”. A opção pela transferência da Corte e o governo para o Brasil constituiu uma opção clara, corajosa e única, sem precedentes na História de Portugal.

Apesar dos elevados riscos que correu a monarquia durante a travessia do Atlântico e das consequências económicas, políticas e sociais decorrentes da manutenção da Coroa no Brasil durante cerca de 13 anos (!), a [indiscutível] unanimidade na apreciação da decisão tomada por D. João VI (mais ou menos pressionada pelos ingleses) possui uma relação directa com as consequências positivas em termos políticos e estratégicos.

A transferência da Corte para o Brasil não iria, decerto, ao encontro dos interesses dos afrancesados, numa altura em que as ideias liberais já dominavam parte da nobreza e a grande maioria da burguesia portuguesa, mais ligadas culturalmente à França (mesmo a da Revolução) do que à Inglaterra. Do ponto de vista dos críticos, J. P. de Oliveira Martins considerava que “tudo o mais era vergonha calada, passiva inépcia, confessada fraqueza. O príncipe decidira que o embarque se fizesse de noite, por ter a consciência da vergonha da fuga”. Para além de Oliveira Martins, também Luz Soriano, Alexandre Herculano e Raul Brandão (referências da historiografia liberal) foram muito críticos, sobretudo com D. João VI, considerado o elo mais fraco da Dinastia de Bragança (era mais a fraqueza do Reino que a do seu Príncipe).

Por outro lado, para a grande maioria dos historiadores brasileiros (para Kenneth Light foram cerca de 7.500 os portugueses que aportaram ao Brasil - outros 7.500 fariam parte das guarnições), a transferência da Corte e da capital para o Brasil foi um acto de elevada grandeza para Portugal, mas também para o Brasil, o que garantiria um processo de independência mais rápido, sem lutas intestinas, permitindo a ascensão de um Brasil uno e próspero. A presença da Corte no Brasil acelerou indiscutivelmente o desenvolvimento de uma colónia que teria como seu primeiro imperador um príncipe colonizador. Para Kenneth Light, os historiadores que viveram mais de perto os acontecimentos (ou os do partido francês) não tiveram o alcance suficiente para visualizarem a grandeza e a coragem da decisão, pois só viam a conjuntura geral.

Para Oliveira Lima (Kenneth Light, p. 11), “[…] o príncipe regente […] escapava a todas as humilhações sofridas por seus parentes castelhanos […] mantinha-se na plenitude dos seus direitos, pretensões e esperanças […]. Por isto é muito mais justo considerar a transladação da Corte para o Rio de Janeiro como uma inteligente e feliz manobra política do que como uma deserção cobarde”.

Afonso Zúquete (Kenneth Light, p. 12) também elogia a estratégia de D. João VI, para quem a retirada para o Brasil “foi um acto habilíssimo, que salvou a Realeza e que garantiu a independência de Portugal”.

Para Jorge Borges de Macedo (p. 394), “a retirada da família real para o Brasil foi assim a primeira e decisiva derrota para a França Napoleónica”. Não constituiu uma fuga, mas antes um acto de coragem que implicava que a Casa de Bragança não renunciava ao trono de Portugal. A finalidade essencial dos franceses era “capturar os reis” e obrigá-los a ceder os seus direitos dinásticos à França ou a entidades suas protegidas.

Para António Telo (Kenneth Light, p. 304) “era necessário, em resumo, apelar à profundidade estratégica dada pelo espaço além-Atlântico, numa altura em que não mais se podia defender o pequeno rectângulo europeu”. No entanto, com a Corte (cerca de 8 mil pessoas mais a tripulação de outro tanto) partiu o que de melhor havia na sociedade portuguesa (um quarto a um terço dos oficiais do Exército e quase todos os oficiais da Marinha) e cerca de 200 milhões de cruzados (cerca de 60 mil milhões de Euros hoje … metade do PIB)

[16].

Em resumo, julgamos que a unanimidade na apreciação da decisão da Transferência para o Brasil tem vários “porquês” como resposta:

• constituiu uma decisão estratégica, de consequências estratégicas deveras positivas para Portugal e para o Brasil;

• salvaguardou a Família Real, “razão da sobrevivência nacional”

[17] (já bastava o mau exemplo de Carlos IV de Espanha, que tinha sido preso);

• Portugal soube explorar a sua profundidade estratégica para manter a sua soberania;

• Portugal manteve a sua Marinha e as suas colónias, símbolo de poder e de riqueza;

• foi um acto único, corajoso, determinado, inteligente e com sentido estratégico;

• as alternativas

[18] não constituíam melhores soluções, na conjuntura política e estratégica da época (liberdade de acção reduzida, para um objectivo vital e com relação de forças em nítida inferioridade);

• constituiu um acto de esclarecido bom senso político;

• foi a primeira e decisiva derrota para as forças de Napoleão.

Estas são as razões mais do que suficientes para uma aceitação generalizada da opção pela transferência da capital e Corte para o Brasil. Efectivamente, a soberania nacional continuou com D. João VI em terras do Brasil e Napoleão nunca mais se esqueceria do vexame a que tinham sido sujeitos os franceses à chegada a Lisboa...

5. Porque não houve resistência inicial contra o invasor?

O príncipe regente recomendou que o exército francês fosse recebido em boa paz, apesar de ter declarado guerra à França logo que chegou ao Brasil. Não houve, em boa verdade uma visível resistência inicial contra o invasor, fruto de um conjunto de circunstâncias que ultrapassaram as recomendações de D. João VI. Só no final desse ano (quando a 13 de Dezembro formaram as tropas de Junot no Rossio e foi içada a bandeira francesa no castelo de S. Jorge) a resistência nacional nasceria naturalmente, fruto da acção dos franceses e da reacção compulsiva do povo português.

De acordo com José Hermano Saraiva (p. 267), à altura, “Parecia uma veleidade qualquer tentativa de oposição às forças de Napoleão, cujo imenso poder então triunfava por toda a Europa”. Em jeito de comparação, era como Portugal reagir em pleno século XXI a uma (fictícia) invasão dos EUA...

Em termos sociais, a aristocracia e a elite do Reino estavam divididas, embora fosse evidente o maior peso do partido inglês. Para alguns, Junot vinha como um libertador, como o portador da necessária revolução (as invasões foram o primeiro episódio das lutas entre o Absolutismo e o Liberalismo em Portugal).

Em termos económicos e numa perspectiva meramente ligada à balança comercial portuguesa, havia condições económicas para suportar algumas medidas de defesa, tendo em atenção a ameaça que se avizinhava. Globalmente, no início do século XIX, a balança comercial portuguesa passou a ter um saldo positivo que, no período de 1800-1804 se saldava em 108,3% e, no período 1805-1807, em 105,8%.

A opção seria fundamentada em termos políticos e estratégicos, decorrente de uma prolongada opção pela neutralidade, de lideranças mais ligadas à diplomacia que ao investimento militar, das ideologias que dividiam a sociedade portuguesa (inclusivamente os militares), da incapacidade militar, mas também e, sobretudo, da consciência de que se enfrentava um inimigo dotado de forças invencíveis.

Efectivamente, não havia força nem vontade para resistir. Nas palavras de Oliveira Martins, o Príncipe Regente “Fez o que se pôde. Fechou os portos, sequestrou as propriedades dos ingleses, dizendo-lhes ao mesmo tempo, em segredo, que não era a valer, que seriam indemnizados, que se tratava apenas de amansar Napoleão” (Freire Nogueira, p. 119). Mesmo D. Rodrigo de Sousa Coutinho, que no Conselho de Estado de 19 de Agosto defendeu a reunião de um Exército com 70 mil homens para fazer face à França e Espanha, países aos quais devia declarar a guerra, defendia que caso não fosse possível defender o país, a Família Real deveria transferir-se para o Brasil.

Então porque razão não houve resistência inicial contra o invasor?

- a ordem de D. João VI foi nesse sentido e não havia lideranças que organizassem uma resistência credível;

- havia consciência da incapacidade em lutar contra o exército invencível de Napoleão (à época);

- o Exército encontrava-se em fase de reestruturação e sem capacidade em termos de pessoal, de material e, sobretudo, de moral;

- constituía uma forma de estratégia indirecta, apesar de tudo com consequências nefastas para o moral das tropas francesas, como mais tarde se verificaria;

- já não havia honra nos cidadãos e nos militares (não havia partidos nacionais, só ingleses e franceses);

- a cultura francesa (ainda) era marcante no povo português;

- constituía uma forma de proteger as pessoas (evitar o derramamento de sangue) e os bens nacionais...

A nossa formação e os valores que temos cultivado levam-nos inevitavelmente a entrar no domínio dos “ses”, equacionando (apesar da compreensão dos “porquês”) as possíveis vantagens da resistência desde a primeira hora. Para além do dever e do orgulho para o dever e do reforço da capacidade negocial, a resistência desde a primeira hora levaria, com toda a certeza, a um Portugal (e sobretudo a um Brasil) diferente...

6. Considerações Finais

A luta entre a França e a Inglaterra dominou o início do século XIX pela conquista da hegemonia na Europa e no Mundo, mas também pelo controlo das rotas comerciais, dos mares, das terras do Ultramar e dos choke points.

Portugal, então com uma posição privilegiada (charneira entre dois blocos e dois mares), dominava algumas dessas rotas, alguns dos mares e algumas das terras do Ultramar. Por isso, foi inevitável o seu empenhamento na guerra, independentemente da sua postura neutral, da sua dependência económica da Inglaterra e a afinidade cultural da França. Mas só é neutral quem pode e Portugal não podia. Portugal negociou até ao último momento e optou por manter a soberania em terras da América Portuguesa, situação única na História, apoiada pela potência marítima.

“Se” ficássemos e lutássemos teríamos “perdido” a Família Real, teríamos perdido a frota, teríamos perdido as colónias, o Brasil teria sido dividido em vários Estados, Lisboa e outras cidades teriam sido destruídas pela guerra, Portugal seria hoje diferente…

A consciência de que as opções alternativas teriam sido mais nefastas para Portugal tem levado a historiografia a reconhecer, sem grande discussão, as opções tomadas, apesar de ter havido e continuar a haver algumas vozes mais críticas, normalmente associadas à Honra e ao Devir…

A História é o que foi… A análise posterior dos acontecimentos obriga a um conhecimento pormenorizado do ambiente externo e interno enquadrado nas decisões e das acções passadas. Também por isso pensamos que é importante reflectir sobre o passado mas, fundamentalmente, o mais importante é sabermos transportar para o presente e para o futuro os ensinamentos desse mesmo passado. E, deste modo, deixamos dois ensinamentos para reflexão neste início do século XXI, em que Portugal faz parte de uma União Europeia de Paz e Desenvolvimento em troca da perda assumida de soberania nalguns domínios:

- Os símbolos da soberania nacional, hoje circunscritos ao Presidente da República e à Bandeira Nacional, devem continuar a ser salvaguardados, nomeadamente com o instrumento diplomático, sem descurar o económico, o educacional (ao nível da formação das elites) e o militar (com menos forças, mas melhores forças);

- Independentemente da opção por uma estratégia defensiva e diplomática, é importante cuidar das Forças Militares como instrumento de Paz, mas também como instrumento de uma política externa assente na salvaguarda da independência nacional e da soberania.

Portugal foi obrigado por Napoleão a empenhar-se do lado da potência marítima, quando ficou claramente na fronteira do conflito entre a Inglaterra e a França. Fossem outras as capacidades do Portugal Militar de 1807 e a História poderia ter sido bem diferente...

Concordamos inteiramente com António Telo, quando refere que Portugal e o Brasil entraram na Idade Contemporânea a 29 de Novembro de 1807, dado que a transferência da Corte para o Brasil constituiu um passo decisivo para a criação do novo sistema mundial de hegemonia britânica que viria a marcar o século XIX que então se iniciava. Efectivamente, o Atlântico mudou radicalmente nesse dia e Portugal também...

Na salvaguarda dos objectivos estratégicos nacionais, a opção pelo Brasil foi na altura a mais acertada. Também por isso aqui estamos hoje, a falar e a escrever em Português, sob as cores de um Portugal independente e soberano.

Que Deus Guarde a Vossas Excelências e continue a Guardar este nosso Portugal…

Bibliografia Essencial

Amaral, Manuel - «Uma Reforma do Exército Sempre Adiada de 1801 a 1807», in Actas do XV Colóquio de História Militar, vol. I, CPHM, Lisboa, 2006.

Borges, João Vieira - Intervenções Militares Portuguesas na Europa do Século XVIII; Uma Análise Estratégica, Atena/IAEM, Atena, 2000.

Chaby, Cláudio de - Excerptos Históricos e Colecção de Documentos Relativos à Guerra Denominada da Península e às Anteriores de 1801 e do Rossillon e da Catalunha…, vols. I-VI, Imprensa Nacional, Lisboa, 1863-1882.

Chagas, Manuel Pinheiro - História de Portugal, vols. VII-VIII, Edição da Empresa Historia de Portugal, Lisboa, 1902.

Ferreira, Brandão - «A 1.ª Invasão Francesa: porque não se lutou desde a primeira hora?», in Revista Militar, n.º 2472, [s. n.], Lisboa, Janeiro 2008.

Geraldo, José C. Madaleno - «A Transferência da Família Real para o Brasil: Suas Consequências», in Revista Militar, n.º 2472, [s. n.], Lisboa, Janeiro 2008.

Henriques, Mendo Castro - «D. Miguel Pereira Forjaz, Organizador da Vitória: 1801-1809», in Actas do XV Colóquio de História Militar, vol. I, CPHM, Lisboa, 2006.

Latino Coelho, José Maria - História Militar e Política de Portugal, vols. I-III, Imprensa Nacional, Lisboa, 1917.

Light, Kenneth - A Transferência da Capital e Corte para o Brasil, Tribuna, Lisboa, 2007.

Macedo, Jorge Borges de - História Diplomática Portuguesa: Constantes e Linhas de Força, 2.ª edição revista e aumentada, Tribuna, Lisboa, 2006.

Marques, Fernando Pereira - Exército, Mudança e Modernização na Primeira Metade do Século XIX, Cosmos/IDN, Lisboa, 1999.

Marques, Fernando Pereira - O Exército e a Sociedade em Portugal, Biblioteca de História, Lisboa, 1981.

Martins, Ferreira - História do Exército Português, Editorial Inquérito, Lisboa, 1945.

Nogueira, José Manuel Freire - As Guerras Liberais: uma reflexão estratégica sobre a História de Portugal, Edição Cosmos/IDN, Lisboa, 2004.

Oliveira Marques, A. H. de - História de Portugal, 12.ª edição, Palas Editores, Lisboa, 1985.

Pereira, José Rodrigues - Campanhas Navais 1793-1807; Volume I - A Armada e a Europa, A Marinha Portuguesa na Época de Napoleão, Tribuna, Lisboa, 2005.

Ribeiro, António Silva - Organização Superior de Defesa Nacional: uma visão estratégica 1640-2004, Prefácio, Lisboa, 2004.

Saraiva, José Hermano - História Concisa de Portugal, 12.ª edição, Publicações Europa-América, Mem Martins, 1988.

Selvagem, Carlos - Portugal Militar, Imprensa Nacional, Lisboa, 1931.

Soriano, Simão José da Luz - História da Guerra Civil e do Estabelecimento do Governo Parlamentar em Portugal, Imprensa Nacional, Lisboa, 1871.

Vicente, António Pedro - Guerra Peninsular 1801-1814, Academia Portuguesa da História, Lisboa, 2007.

Vicente, António Pedro - O Tempo de Napoleão em Portugal: Estudos Históricos, 2.ª edição, CPHM, Lisboa, 2000.

Wilcken, Patrick - Império à deriva. A Corte portuguesa no Rio de Janeiro 1808-1821, 10.ª edição, Civilização Editora, Porto, 2007.

Cronologia Sumária

1793 (21Jan) - Decapitação de Luís XVI de França.

1793 (15Jul) - Acordo de Portugal com a Espanha.

1793 (26Set) - Acordo de Portugal com a Grã-Bretanha.

1797 (10Ago) - Tratado de Paz com a França.

1797 (20Ago) - Tratado de Paz com a França (pagamento de dez milhões de francos em troca da paz), na sequência do qual seria preso o embaixador português, D. António de Araújo e Azevedo.

1797 (20Dez) - Tratado de amizade e de comércio com a Rússia de Catarina II.

1798 (27Set) - Tratado de amizade, navegação e comércio com a Rússia.

1799 (15Jul) - O príncipe D. João assume a regência do reino.

1801 (6Jun) - Tratado de Badajoz, com a Espanha, na sequência da “Guerra das Laranjas”.

1802 (27Mar) - Paz de Amiens entre a França e a Inglaterra, pondo fim a 10 anos de guerra europeia.

1803 (16Mai) - Reinício da guerra entre a França e a Inglaterra (12 anos).

1804 (19Mar) - Tratado de neutralidade e subsídios com a França (reajustamento da indemnização para 16 milhões de francos, segundo D. Rodrigo de Sousa Coutinho “sistema de escravidão perpétuo” tal o valor elevado do preço a pagar pela paz).

1804 (2Dez) - Napoleão proclama-se Imperador.

1805 (22Out) - Derrota francesa em Trafalgar.

1806 (meados) - O governo inglês envia Lord Rosslyn a Lisboa encarregado de oferecer 10 mil homens, uma esquadra, armas e dinheiro, caso Portugal rompesse com a neutralidade ou então fornecer todos os meios para D. João se retirar para o Brasil (foi recusada a proposta).

1806 (Maio) - Inglaterra decreta Bloqueio marítimo à França.

1806 (Out) - Vitória francesa em Iena.

1806 (21Nov) - França decreta o Bloqueio Continental à Inglaterra (Napoleão recorria à Guerra Total).

1807 (25Jun) - Paz de Tilsit (ao mesmo tempo que Napoleão e o Imperador assinavam um tratado de Aliança), como termo da campanha da Rússia.

1807 (19Jul) - Napoleão deu ordem a Talleyrand para que mandasse convidar Portugal a fechar os portos à Inglaterra até 1 de Setembro (caso contrário, Portugal seria invadido).

1807 (Ago) - Napoleão ordenou que se constituísse em Bayonne, um corpo expedicionário de 30 mil homens (Corpo de observação da Gironda), destinado a invadir Portugal no caso da recusa ao ultimato. Os navios portugueses que estavam em portos franceses já não puderam sair…

1807 (Ago) - Reyneval entregou ao nosso Ministro dos Estrangeiros, D. António de Araújo, o ultimatum da França (“[…] À paz continental deve seguir-se a paz marítima […]”). Ou Portugal declarava guerra à Inglaterra até 1 de Setembro ou o País era invadido.

1807 (12Ago) - Ultimato do governo espanhol.

1807 (19Ago) - Conselho de Estado, que decidiu que Portugal devia fechar os seus portos à Inglaterra (não aceitou o confisco de propriedade ou o aprisionamento de súbditos ingleses) mas que devia negociar com a Grã-Bretanha a 22 de Outubro.

1807 (26Ago) - Decidido em Conselho de Estado o envio de D. Pedro para o Brasil.

1807 (25Set) - Lorde Strangford convence D. João de que a única medida que se lhe oferecia era a hipótese de continuar como soberano, mas no Brasil.

1807 (30Set) - O príncipe regente transfere-se de Mafra para a Ajuda.

1807 (01Out) - O encarregado de negócios da França e o embaixador da Espanha deixaram Portugal após receberem os seus passaportes.

1807 (7Out) - O Exército de Junot parte de Bayonne (a 8 de Novembro perto de Alcântara e a 19 atravessava a fronteira com o objectivo de conquistar Lisboa a 1 de Dezembro).

1807 (20Out) - Decreto de D. João que fecha os portos aos Ingleses (só teria execução a partir de 8 de Novembro, sempre com a apreensão de um possível ataque dos ingleses).

1807 (22Out) - Assinatura de um tratado secreto com a Inglaterra (Jorge III) que previa a transferência da sede da monarquia para o Brasil.

1807 (27Out) - Tratado de Fontainebleau (o maior insulto a Portugal… Jorge Borges de Macedo) entre a França e a Espanha (o rei D. Carlos IV entregara o poder a sua mulher D. Maria Luísa e ao amante desta, Godoy), que dividia Portugal em três pequenos Estados.

1807 (10-12Nov) - Chegada ao Tejo de uma frota russa de doze navios de guerra sob o comando do almirante Siniavim.

1807 (14Nov) - Esquadra do almirante Sidney Smith na foz do Tejo.

1807 (16Nov) - Parte para Paris o Marquês de Marialva com a missão de informar Bonaparte de que as exigências tinham sido cumpridas e que não havia razões para a invasão de Portugal.

1807 (17Nov) - Lorde Strangford recebe uma carta, de Araújo, insistindo para que deixasse Lisboa a qualquer custo “por terra ou por mar”. Na opinião de Sir Sidney era uma clara admissão de abandono da neutralidade.

1807 (20Nov) - Invasão de Portugal pela fronteira de Alcântara. Foi enviado emissário para indagar das intenções de Junot.

1807 (24Nov) - Junot em Abrantes. Decisão do Conselho de Estado (soube-se da notícia da invasão a 23… ou poucos dias antes pelo jornal Moniteur de 11 de Novembro que falava da Casa de Bragança deixar de reinar e que veio no navio de Sir Sidney) para a retirada da Família Real para o Brasil.

1807 (26Nov) - Decreto real justificativo da partida para o Brasil… ”tendo procurado por todos os meios conservar a neutralidade…e querendo eu evitar funestas consequências, que se podem seguir a uma defesa, que seria mais nociva que proveitosa, servindo só de derramar sangue em prejuízo da humanidade…” e nas instruções “procurarão quando possível for, conservar em paz este Reino; e que as tropas do Imperador dos Franceses e rei da Itália sejam bem aquarteladas e assistidas de tudo o que lhes for preciso…”.

1807 (27Nov) - Embarque da Família Real.

1807 (29Nov) - Partida da corte para o Brasil.

1807 (30Nov) - Chegada de Junot a Lisboa.

1808 (22Jan) - Chegada de D. João à Baía.

1808 (28Jan) - Carta Régia pela qual se abria os portos do Brasil a todas as importações efectuadas directamente…

1808 (8Mar) - Chegada de D. João ao Rio de Janeiro (partiu da Baia a 26 de Janeiro).

1808 (1Mai) - Portugal declara guerra à França e ocupa de seguida a Guiana.

* Conferência proferida no Comando do Pessoal do Exército (Porto), em 19 de Fevereiro de 2008, a convite dos Amigos da Liga do Museu Militar do Porto.

** Coronel de Artilharia, assessor de estudos no Instituto da Defesa Nacional e Sócio Efectivo da Revista Militar (foi comandante do Regimento de Artilharia Antiaérea N.º 1, em Queluz, entre Julho de 2006 e Julho de 2008).

___________

1 D. João VI vivia então em Mafra, afastado de D. Carlota Joaquina.

[2] Da carta dirigida por Napoleão ao Príncipe Regente e trazida por Junot enquanto embaixador de França, a 19 de Fevereiro de 1805, assim se consta: “[…] Encarreguei-o muito especialmente de afirmar a V.A.R. o interesse que dedico à prosperidade da coroa de Portugal e a esperança que tenho de que os nossos dois estados hão-de caminhar conformes, para chegarem ao grande resultado do equilíbrio dos mares, ameaçado pelo abuso, do poder e das vexações que os ingleses cometem, não só para com a Espanha mas para com todas as nações neutrais […]” (António Pedro Vicente, 2007, p. 41).

[3] Depois de estabelecida a paz com a Rússia, Bonaparte voltou-se para a Dinamarca de modo a pressionar este país com o Bloqueio Continental. A 26 de Julho de 1807, uma esquadra inglesa sob o comando do almirante Gambier fez um ultimato e bombardeou Copenhaga, tanto por terra como por mar, até à rendição e entrega da frota ao quinto dia de combates.

[4] Ficou bem patente na carta que o Príncipe Regente escreveu a Napoleão a 7 de Maio de 1805: “Faltaria a todos os deveres que o Céu impõe a um soberano para com os seus súbditos, se eu, depois de os ter obrigado a contribuir para a manutenção da neutralidade, os expusesse a uma guerra que não deixa de ter resultados funestos. Vossa Majestade sabe que a monarquia portuguesa se compõe de estados espalhados nas quatro partes do globo, que ficariam inteiramente expostos, no caso de uma guerra com a Grã-Bretanha” (António Pedro Vicente, 2007, p. 43).

[5] Foram Secretários de Estado e dos Negócios da Guerra e do Exército, neste período: Visconde de Vila Nova de Cerveira, entre 01/05/1786 e 06/01/1801; Duque de Lafões, D. João Carlos de Bragança, entre 06/01/1801 e 01/07/1801; Conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro, entre 01/07/1801 e 23/08/1803; Visconde de Anadia, entre 23/08/1803 e 06/06/1804; Conde da Barca, D. António de Araújo e Azevedo, entre 06/06/1804 e 26/01/1807; e Conde de Sampaio (depois Marquês) entre 26/01/1807 e 01/02/1808 (altura em que seria nomeado Monsieur Lhvyte, secretário do general Junot).

[6] Constituído pelos seguintes membros: Marquês de Abrantes, Tenentes-Generais Francisco da Cunha e Menezes, D. Francisco Xavier de Noronha, o principal Castro e Pedro de Melo Breyner. Tinha ainda como suplente o Conde de Castro, como secretário o Conde de Sampaio e como vice-secretário D. Miguel Pereira Forjaz…

[7] O plano (não sobreviveram quaisquer documentos) já tinha sido preparado com os seguintes desenvolvimentos: regresso de várias esquadras ao porto de Lisboa; suspensão do transporte de mercadorias e riquezas do Brasil; recolha em terra de tudo o que pudesse ser transportado (inclusive do arquivo do Estado, da Biblioteca e do Erário Público); acordo com a Inglaterra para escolta da frota portuguesa. Como estratégia psicológica destinada a desviar as atenções dos franceses, tinha-se feito circular, desde Agosto, que D. João tentava enviar D. Pedro para o Brasil.

[8] A pedido de Espanha, Portugal enviou uma força expedicionária de cerca de 5 mil militares (1 Divisão com 6 Regimentos de Infantaria e 1 Brigada de Artilharia) sob o comando de Sir Forbes Skellater.

[9] Em Maio de 1806 havia três divisões: a do Norte, com 4 brigadas de infantaria (8 regimentos), 4 de cavalaria e 1 de artilharia; a do Centro, com a mesma constituição e a do Sul com mais um regimento de artilharia. Os regimentos de milícias continuavam sendo 43.

[10] Segunda linha ou primeira reserva. Integravam os cidadãos que saíam da tropa activa, mas que conservavam ainda qualidades para o serviço militar. Os comandantes e adjuntos principais pertenciam ao serviço activo.

[11] Para Mendo Castro Henriques, “[…] durante a maior parte da Guerra Peninsular, foi o organizador da vitória do Exército Português” (p. 697).

[12] Em 1807, o governo tinha apenas 3 secretários de Estado: o «super-ministro» D. António de Araújo de Azevedo, futuro conde da Barca, que acumulava a presidência com o Reino e com os Negócios Estrangeiros e Guerra; o visconde da Anadia, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, titular da Marinha e Conquistas; e D. Luís de Vasconcelos e Sousa, titular da Fazenda Real.

[13] Por iniciativa do marquês de Alorna, que enviou três oficiais (ajudantes-de-campo) em reconhecimento. Foi o coronel Lecor que detectou as primeiras unidades francesas junto ao Sardoal, próximo de Abrantes. Foi também através do jornal

Le Monitor, trazido de Inglaterra e entregue pelo embaixador inglês, que o Príncipe D. João soube que seria destronado por Junot.

[14] Muito importante a leitura de

Campanhas Navais: 1793-1807, Tribuna, Lisboa, 2005.

[15] Pouco depois, o Exército era reduzido e desarticulado (dissolução das milícias e das ordenanças). Foi criada a Legião Lusitana com as tropas de linha (corpo com 7 regimentos de infantaria, a 1.600 homens cada, 4 regimentos de cavalaria, a 400 homens cada e um regimento de artilharia), sob o comando do marquês de Alorna. A 16 de Março de 1808, esta força passaria a fazer parte do

Le Grand Armée de França.

[16] No início do século XIX cerca de 6% do comércio do Atlântico passava por Lisboa. Anualmente chegavam a Portugal cerca de 28 milhões de cruzados em produtos oriundos do Brasil (sem contar com o contrabando…). Com a transferência da Corte para o Brasil, o comércio do Brasil com a Europa passou então a seguir no essencial a via de Londres, financiado pela Inglaterra e transportado nos seus navios, tendo então começado a “crise financeira crónica do Estado”.

[17] Com a ausência de ventos entre 27 e 29, o Regente diria ao almirante Cunha “Preferia perecer num naufrágio a cair nas mãos de Bonaparte; porque esta desgraça seria pior para mim, do que aquela que sucedeu a Francisco I, prisioneiro de Carlos V”. D. João diria sempre: “eu não emigrei, transferi a minha corte de uma parte para outra”. Decidiu que a sede do governo do Paço se estabeleceria provisoriamente no Rio de Janeiro ficando o território português sujeito a uma regência de cinco fidalgos, a qual governaria em seu nome […]”.

[18] Que incluíam apoiar a França e manter o Bloqueio Continental (com a consequente perda do Império e um desastre económico); apoiar a Inglaterra e resistir à França (com a consequente perda da independência).