I

Portugal foi um dos nove signatários do Tratado do Atlântico Norte, em 1949 e após definidos espaços geopolíticos na Europa entre vencedores da II Grande Guerra mundial. O Tratado, apelando para interesses e um estilo de vida comuns que tinham raízes no que se designava por “civilização ocidental”, visava estabelecer o princípio de ajuda mútua entre os signatários para defesa comum de um espaço na Europa e na América do Norte, que se encontrava ligado pelo Atlântico Norte, e que se sentia ameaçado pela política de expansão da URSS na Europa.

Mais por iniciativa diplomática dos EUA do que por iniciativa própria, Portugal foi convidado a aderir ao Tratado. Não tinha sido beligerante na II Grande Guerra, onde contrariamente ao I conflito, onde tinha adoptado uma neutralidade activa, tinha adoptado a atitude de neutralidade colaborante, não se sentia ameaçado na sua fronteira terrestre no continente europeu, não pertencia a um clube de democracias consolidadas a que fazia apelo a nova Aliança e os seus interesses continuavam centrados na protecção de um Império que sentira ameaçado desde o século XIX.

O espaço nacional, com especial relevo para o seu arquipélago dos Açores, representou papel importante na II Guerra mundial e iria assumir nova importância no conflito Este-Oeste que se iniciava, na defesa do Atlântico Norte e, nas palavras de alguns dos seus dirigentes, como a primeira linha de defesa do continente norte-americano.

Sem grande sucesso em todos os esforços diplomáticos desenvolvidos, entre os quais para que o limite Sul da área do tratado englobasse o arquipélago de Cabo Verde (a França tinha incluído o território da Argélia) e que a Espanha integrasse o Tratado, Portugal assumiu as suas responsabilidades recorrentes das cláusulas estabelecidas e em especial com a Organização que dava corpo à nova Aliança: a OTAN. Nessas responsabilidades assumia relevo a estrutura militar integrada e a sua estrutura de comandos.

Portugal, sempre com a preocupação dos territórios de além-mar que, constitucionalmente, constituíam território nacional, deixa o território do continente europeu fora da área da responsabilidade do Comando Aliado da Europa, não tem força como o Reino Unido para constituir um Comando de área de responsabilidade nacional (como o Comando do Canal de Inglaterra), mas garante, tal com o Reino Unido, e pelas mesmas razões de defesa de espaços de além-mar, que “a responsabilidade de defesa do espaço nacional é responsabilidade própria”. Isso não impediu que Portugal tivesse constituído e disponibilizado forças terrestres (a Divisão Nun’Álvares) para a defesa avançada da Europa e forças navais e aéreas para a defesa do Atlântico.

De 1949 a 1991, a Aliança viveu com um Conceito Estratégico simples e claro: dissuadir a URSS de atacar e defender, se necessário. A implementação militar desse conceito Estratégico era traduzido no Documento MC (Military Committee) 14/3 que materializava a defesa como defesa avançada e a dissuasão numa resposta flexível, baseada na tríade de armas nucleares estratégicas, armas nucleares de Teatro e forças convencionais.

Durante aquele período Portugal teve de enfrentar, só, ameaças aos seus territórios de além-mar, com pouco apoio da maioria dos seus aliados na Aliança e com a hostilidade declarada de alguns. Mantendo-se fiel à Aliança ainda encontrou tempo e soluções para constituir um comando em território nacional com responsabilidade por uma área no Atlântico (IBERLANT) e dar o estatuto de “affiliated” do Território Continental ao SACLANT para efeitos de defesa colectiva, encontrando assim espaço para cometer algumas forças aero-navais à defesa do Atlântico, mas permitindo, na crítica certa de alguns, que o mar chegasse a Badajoz.

Instituído novo regime constitucional, e agora sem territórios de além-mar, Portugal, desde 1975, tem-se empenhado no seu cometimento à Aliança Atlântica e à sua estrutura militar integrada, com um número crescente de representantes nacionais na sua estrutura de comandos e com maior cometimento de forças, dos três ramos das Forças Armadas, à sua estrutura.

O interesse nacional levou a que Portugal participasse activamente nas revisões dos Conceitos Estratégicos da Aliança, em 1991 e 1999, e consequentes estruturas de forças e de comandos. Ao nível político e militar a Aliança continua a ser um fórum privilegiado para Portugal fazer ouvir as suas preocupações de segurança e de defesa, a sua estrutura militar é um espaço de educação e treino importante para as Forças Armadas e a participação de contingentes militares, dos três Ramos, em operações militares da OTAN, desde 1996 na Bósnia, tem prestigiado Portugal.

A Aliança fez sessenta anos e, desde 2003, conduz uma operação militar sob mandato da ONU e a sua orientação no Afeganistão, que merece dúvidas políticas, militares e das opiniões públicas. Como as senhoras atraentes, que atravessam os primeiros cinquenta anos de vida sem necessidade de mudar muito, a NATO sente necessidade de fazer alguns upgradings nos seus atractivos com mais frequência. Daí o desejo de definir um novo Conceito Estratégico, dentro de pouco tempo, na Cimeira de Lisboa, prevista para Novembro. Urgente? Necessário? Digamos que conveniente.

Ainda que a Aliança tenha cumprido a sua missão com um Conceito Estratégico simples durante quarenta anos, sentiu necessidade, pelo desaparecimento da ameaça que a justificava, de construir nova raison d’être em 1991. Com esse Conceito, e dezasseis estados-membros, conduziu com sucesso operações na ex-Jugoslávia. Em 1999, novo alargamento, aconselhou novo Conceito Estratégico, com o qual decorrem operações no Afeganistão. Lendo as recomendações do Grupo de Personalidades que foram chamadas para dar o seu contributo ao Secretário-geral da Organização na definição do seu Conceito Estratégico, confesso que vejo mais sugestões de cosmética para a velha senhora do que acções que deve tomar, dizendo para o que serve e de que meios deve dispor para continuar a funcionar.

Portugal deve continuar a privilegiar a Aliança como um dos seus fora para afirmação internacional. Como dizem os nossos patrícios brasileiros, “tamanho não é documento”. Sem complexos de dimensão podemos apresentar como créditos o que temos feito. E se devemos à Aliança, a Aliança também nos deve. O saldo não é de certeza negativo para nós portugueses.

Com esta introdução gostaria de passar agora à matéria. Relacionada com aquilo para que a NATO deve servir e quais os instrumentos de que deve dispor para desempenhar a sua missão, deixando para reflexão algumas opiniões pessoais sobre o que Portugal deveria enfatizar nas suas propostas para um novo Conceito Estratégico da Aliança.

II

Com a fragmentação da URSS e o desmantelamento do Pacto de Varsóvia, a OTAN encontrou-se perante o problema de ter desaparecido a ameaça que constituía o seu fundamento. Dois acontecimentos vieram trazer novas variáveis para a situação: a ONU desejava retomar o seu papel na segurança global e nas iniciativas de paz e a Europa retomava a sua ideia de espaço alargado e de União, com as Comunidades Europeias, visando inicialmente objectivos de natureza económica mas que rapidamente quiseram atingir também objectivos de segurança e uma identidade própria nesse domínio, retomando ideias adormecidas desde os finais dos anos quarenta com a União Europeia Ocidental. Estados europeus do centro e leste ansiavam segurança e desenvolvimento, que procuram inicialmente na OTAN e depois nas Comunidades Europeias. Ambas as organizações tenderam para uma expansão, com iniciativas iniciais da OTAN para um diálogo com antigos opositores, que passaram por um Conselho do Atlântico alargado (em 1992, sentaram-se nesse Conselho 41 estados do Centro e Leste europeus) e com parcerias de diálogo e para a paz com a Rússia e a Ucrânia.

Como já afirmei noutras ocasiões, “uma cortina de nevoeiro” começou a descer sobre o Atlântico sobre o entendimento que americanos e europeus tinham sobre a velha Aliança e para que servia, afectando as relações transatlânticas. Americanos entendiam que era tempo da Europa retomar as suas responsabilidades de segurança e de defesa. A sua prosperidade económica deveria permitir que fossem redistribuídos os custos da Aliança (de que os EUA pagavam cerca de 70%) e que nos Rendimentos Nacionais dos seus estados cerca de 3% deveriam ser destinados à segurança e defesa. Europeus viviam a euforia da paz e queriam redistribuir os seus dividendos, construindo uma economia de 400 milhões de consumidores, sem fronteiras e com regras comuns para regular funções tradicionais dos estados como eram a segurança, a fazenda e a justiça, retomando ideais antigos do contrato e do estado social. A Rússia, humilhada e retraída, observava, atenta ao seu espaço e espaços vizinhos próximos, consciente dos seus recursos essenciais para uma Europa que desejava desenvolver-se e pronta a refazer o seu potencial militar quando a ocasião se proporcionasse, ainda que viesse a envolver-se temporariamente num conflito no Afeganistão que a desgastou.

Algumas vozes, teimosamente, afirmavam que a OTAN devia continuar. Por três razões principais. Em primeiro lugar, a presença de uma ameaça externa contra o espaço euro-atlântico ainda justificava a sua existência. Em segundo lugar, porque a OTAN tinha mostrado uma grande capacidade instrumental de adaptação. Depois da guerra fria desempenhou, pelo menos, duas novas funções: conter e controlar conflitos militares na Europa Central e do Leste e prevenir conflitos, proporcionando estabilidade, em repúblicas que pertenciam ao bloco de Leste. Em terceiro lugar porque a OTAN se tinha mostrado uma organização importante para a cooperação inter-aliados.

Em 1991, a Aliança aprovou um novo Conceito Estratégico, público e aberto, tentando reflectir essas novas missões num ambiente estratégico militar que tinha mudado. A Directiva Militar, para implementar esse novo Conceito, definiu uma nova estrutura de comandos, traduzindo a noção de forças mais conjuntas e diferenciadas em forças de reacção, de defesa principal e de aumento por mobilização. A estrutura de Comando, mantendo ainda o conceito de comandos regionais, abandonou os comandos funcionais. Respondendo a um apelo das Nações Unidas e a Resoluções do seu Conselho de Segurança, a Aliança envolveu-se nos conflitos na ex-Jugoslávia para militarmente implementar resoluções políticas que visavam conter aqueles conflitos. E com relativo sucesso.

Os acontecimentos ocorridos em 2001, com o aparecimento de um terrorismo internacional com novas origens e o consequente envolvimento dos EUA no Iraque em 2003, vieram trazer novos dados para a segurança internacional, para o papel da ONU e de organizações regionais de segurança e de defesa, com relevância para a União Europeia e OTAN, naquela segurança e suas relações com a Organização. Quer a União Europeia quer a OTAN continuaram no seu alargamento a novos estados-membros (actualmente 27 para a UE e 28 para a OTAN, havendo forte incidência de uma dupla pertença) e a ONU definiu um conjunto de ameaças à segurança internacional, que foram adoptadas quer pela UE, na sua Estratégia para uma Política de Segurança e de Defesa, quer pela OTAN, que redefiniu de novo o seu Conceito Estratégico em 1999.

O envolvimento dos EUA e de alguns estados europeus no conflito do Iraque, em 2003, adensou o nevoeiro que obscurecia as relações transatlânticas. Sondagens de opinião pública na época mostraram que 58% dos europeus ainda apoiavam os EUA na liderança dos assuntos mundiais (ainda que esse apoio tivesse caído depois da intervenção no Kosovo, em 1999), enquanto 71% dos americanos eram favoráveis à ideia de que a UE deveria ter maior protagonismo nos assuntos mundiais. 64% dos europeus acreditava que a Europa deveria adquirir melhores capacidades militares para proteger os seus interesses, mas só 22% apoiavam o aumento de despesas militares para adquirir aquelas capacidades.

Alguns estados europeus, sem o declararem formalmente, procuram que a União Europeia substitua a OTAN nos assuntos de segurança e de defesa da Europa, ainda que reconheçam não ter capacidade militar para tal. Para os EUA a ideia inicial de uma identidade europeia de defesa até foi bem acolhida, embora, com o tempo e iniciativas como as de Saint Malo, em 1998, tenham merecido as reservas dos três D de Madeleine Allbright. As capacidades militares da Europa não deveriam seguir o caminho de Desligar os EUA da Europa, de Duplicar meios e de Discriminar estados europeus que sendo membros da OTAN não o eram da UE.

Tem-se construído lentamente uma Política de Defesa Europeia, com algumas iniciativas militares em desenvolvimento e alguma duplicação de meios. O envolvimento da OTAN no Afeganistão, ainda que obedecendo a várias resoluções do Conselho de Segurança das NU, merece reservas crescentes de direcções políticas e opiniões públicas dos dois lados do Atlântico Norte e as percepções sobre a utilidade e continuidade da OTAN, na véspera de discussão de um novo Conceito Estratégico, podem resumir-se a cinco situações.

Alguns membros da Aliança continuam a ver na defesa colectiva e no espírito do art.º 5º do Tratado a sua razão de ser. A Noruega, por exemplo, continua a sentir-se ameaçada pela presença de fortes contingentes da Rússia nas suas fronteiras e a Turquia, que já evocou a aplicação do artº 5º, continua a sentir-se rodeada por ameaças que colocam em risco a sua segurança. Retirar a ideia de defesa colectiva de um próximo Conceito Estratégico é retirar o cimento que moldou a Aliança. Colocar demasiado peso na organização da defesa colectiva coloca novos desafios. Em primeiro lugar, a ausência de uma ameaça em larga escala e a existência de ameaças e riscos regionais de menor escala a países membros da OTAN colocam a necessidade de respostas regionais de defesa colectiva em escala proporcionada. Como não há a obrigação de contribuir para a defesa da área da Aliança, durante crises regionais limitadas, podem surgir iniciativas descoordenadas que acarretam consigo o perigo de afectar a coesão da Aliança. Os riscos limitados continuarão, pois, a por à prova a unidade dentro da Aliança. Por outro lado, a ênfase demasiada na defesa colectiva pode tornar difíceis alargamentos futuros. A Rússia, que tem grandes dificuldades em perceber a natureza da Aliança, não se tem cansado em argumentar que o alargamento não é necessário, considerando iniciativas futuras desta natureza como actos hostis, afectando a sua própria segurança.

Uma outra situação relaciona-se com as funções de pacificação interna da Aliança. Já não se trata, como dizia Lord Ismay, o primeiro Secretário-geral da OTAN, de “manter os alemães em baixo”. A Aliança desempenhou um papel importante no apaziguamento nas relações entre a Grécia e a Turquia e quando agora se fala no alargamento como capaz de estabilizar as tensões a Leste evoca-se essa capacidade de pacificação interna da Aliança.

Uma terceira situação refere-se ao facto da Aliança se reclamar como uma comunidade de valores, produto da denominada civilização ocidental, nos quais se incluem democracia, direitos humanos, economia de mercado e o primado da lei. Muitas organizações internacionais, como a ONU, a UE e a OCSE partilham estes valores com a OTAN, que o afirma no preâmbulo do seu Tratado. Tentar pertencer ao Clube ocidental ou não fazer disso uma prioridade é também um problema cultural, que se relaciona com valores ou destino comum, como o afirmou Vaclav Havel.

Há quem veja na OTAN uma organização essencialmente voltada para a segurança e a cooperação militar. A sua importância deriva da sua capacidade para poder levar a cabo operações militares mandatadas pelas NU ou outras organizações regionais de segurança e defesa, podendo mesmo deixar a defesa colectiva. A OTAN constitui o enquadramento político e militar para operações de apoio à paz, que podem ser levadas a cabo em cooperação com países não membros da Aliança. Mas dois argumentos podem contrariar este conceito. O primeiro é o Conselho de Segurança não emitir o mandato que permita à Aliança conduzir operações fora da sua área (como aconteceu em 1999 no Kosovo, o que levou os EUA e a Aliança a argumentar com o art.º 51 da Carta das NU - legítima defesa). O segundo é que não é pacífica a discussão sobre se a OTAN é um actor regional ou global. Muitos estados europeus consideram a OTAN como um actor regional, podendo actuar na área da OSCE ou sua periferia. Nos EUA alguns argumentam que a OTAN deve ser um actor global, auxiliando a América a defender os seus interesses.

E finalmente há a situação dos que vêem a OTAN como uma das instituições que mutuamente se reforçam numa estrutura de segurança cooperativa. Segundo os seus apoiantes, esta situação combina elementos das quatro situações anteriores. Traz à OTAN cimento novo para a sua coesão e evita iniciativas próprias fora do consenso. Reafirma a defesa colectiva e enfatiza a importância dos valores. Liga a sua missão à da OSCE, obrigando a Rússia às suas normas. Dá à OSCE capacidades militares que não possui.

Este conceito de segurança cooperativa foi expressa pela OTAN na sua Declaração de Roma sobre a paz e a cooperação, em Novembro de 1991, quando afirmou “Nenhuma instituição poderá, por si só, fazer face a todos os desafios que se apresentam nesta nova Europa; para isso será necessária a interacção de um conjunto de instituições reunindo os países da Europa e da América do Norte…”. E na OSCE reúnem-se todos os países de Europa e os dois países da América do Norte.

Se adoptar esta situação, a Aliança tem de declarar que só tem uma missão: prevenção de conflitos e controlo de conflitos em apoio de um sistema de segurança cooperativa, que deve ser entendido como a cooperação mútua nas áreas económica, sociocultural e militar entre estados que assim o aceitam.

Esta nova situação não necessitaria de mudanças ao Tratado de Washington. As operações de apoio à paz e as acções humanitárias poderão cair no âmbito do art.º 4º do Tratado que expressa a necessidade da consulta mútua entre estados membros e o art.º 5º continuará a ser aplicado aos estados signatários.

O Relatório do Grupo de personalidades chamado a colaborar com o Secretário-geral da OTAN para a definição de um novo Conceito Estratégico, foi apresentado a 10 de Maio e, na nossa opinião, não inova muito no papel da Aliança para o futuro. Mantendo a preocupação da defesa colectiva entre os estados-membros, alarga as preocupações da ameaça aos mísseis de longo alcance, aos ciberataques e reforça o seu plano de ataque ao terrorismo. Mantendo as parcerias actuais abre espaço para novas parcerias e a cooperação com as NU, OSCE e UE, deixando um pouco imprecisas as áreas de cooperação.

Pensamos ser do interesse de Portugal que a OTAN seja encarada progressivamente como uma instituição de reforço mútuo num sistema de segurança cooperativa regional com a OSCE. Sem perder a sua essência de Aliança de defesa colectiva entre os seus estados membros nova ênfase deveria ser dada à sua missão de apoio a operações de apoio à paz na sua área, com maior autonomia em relação às NU e ao processo que se vai desenhando para a sua futura estrutura. Teria a vantagem de manter os laços transatlânticos, alargaria o espaço de cooperação e manteria a Rússia empenhada para ameaças que são comuns. Manteria uma relação antiga e privilegiada com uma organização que ajudou a criar com as iniciativas de Helsínquia, que tem contribuído para o controlo de armamentos no espaço europeu e que muito se tem debruçado sobre a prevenção e resolução de conflitos.

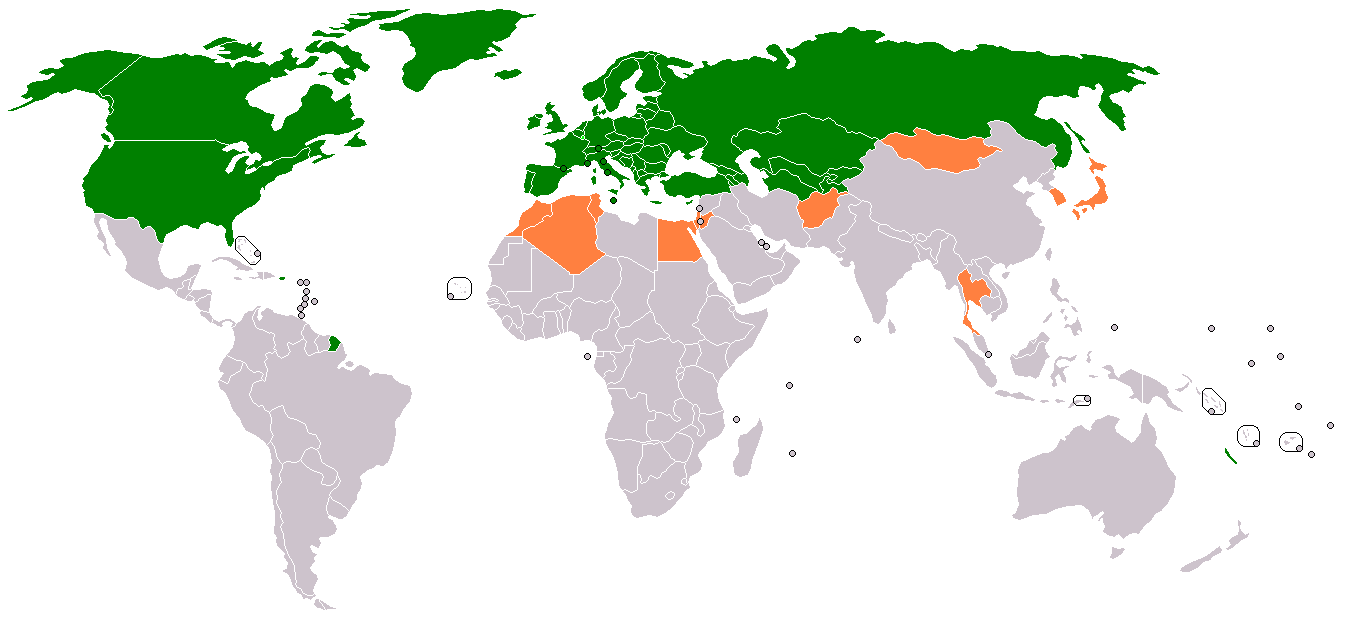

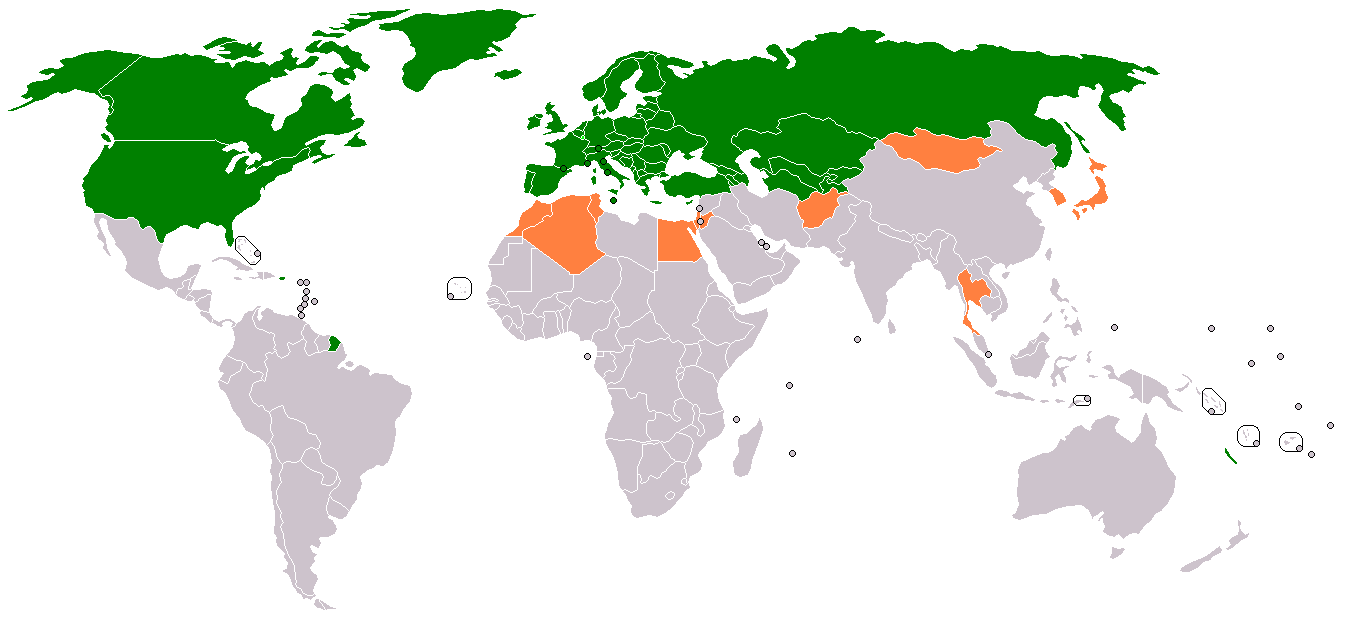

Países membros da OSCE (56, todos do hemisfério Norte) e Associados para a cooperação (Afeganistão, Mongólia, Japão, República da Coreia e Tailândia) bem como os Associados Mediterrâneos para a Cooperação (Argélia, Egipto, Israel, Jordânia, Marrocos e Tunísia).

Neste quadro deveriam ser repensados os instrumentos de acção da Aliança. Deixando para a política a discussão de arranjos políticos teceremos algumas considerações sobre uma possível estrutura de forças e a correspondente estrutura de comando.

III

A história da estrutura militar integrada da OTAN, compreendendo comandos, forças, agências e outros órgãos de pesquisa e estudo, começa a tomar dinamismo após a definição dos Lisbon Goals, na cimeira da Aliança, em Lisboa, em 1952. Concebida para a defesa do espaço marítimo, terrestre e aéreo da Europa e da América do Norte, as suas forças visavam atingir um equilíbrio estratégico militar com as forças do Pacto de Varsóvia e articulavam-se em forças nucleares estratégicas (mais tarde incluíram forças nucleares de Teatro) e forças convencionais (navais, terrestres e aéreas) fornecidas pelos estados-membros. O seu comando estruturava-se no Comité Militar (Chefes de Defesa dos Estados-membros), em comandos de área (Grandes Comandos, Comandos Principais e Comandos Subordinados), comandos funcionais (respeitando a ramos das Forças Armadas), comandos de forças navais permanentes (para o Atlântico, Mediterrâneo e Canal da Mancha) e de reserva na Europa (AMF). A par da construção desta estrutura seguiu-se um programa de infra-estruturas comuns e foi constituída uma força própria da Aliança, em meios aéreos, para vigilância e alerta.

Esta estrutura de comando e forças, postas em alerta durante algumas crises, nunca entrou em acção. A contribuição dos estados membros permitiu, em meados da década de oitenta do século passado, dispor de cerca de 90 Divisões, cerca de 1.000 navios e cerca de 1.200 aviões. A sua estrutura de comando, incluindo o Estado-Maior internacional, envolveu cerca de 17.000 efectivos, civis e militares, das várias nacionalidades.

A revisão do Conceito Estratégico, em 1991, levou a nova estrutura de forças e de comandos. As forças convencionais da OTAN foram caracterizadas em Forças de Reacção (Imediata e Rápida), Forças de Defesa Principal e Forças de Aumento (a aprontar por mobilização) e tomaram uma organização mais conjunta entre os Ramos das forças armadas, recolhendo algumas das lições retiradas do primeiro conflito do Golfo. A estrutura de comando também reflectiu os novos conceitos, tomando mais a forma de comandos conjuntos e perdendo os comandos funcionais. Mantendo uma estrutura regional e de áreas de responsabilidade, eliminou-se um Grande Comando que foi o Comando da Mancha e a recente entrada da Espanha na estrutura militar integrada da Aliança obrigou Portugal a estar mais atento à sua area de interesse no Atlântico. Na estrutura de comando houve uma redução de cerca de 8% nos efectivos para o seu funcionamento em tempo de paz.

Nesse ano de 1991 os efectivos militares dos EUA totalizavam 2.181.000, numa força totalmente voluntária e os parceiros europeus da OTAN tinham 3.509.000 efectivos, recorrendo os países, com excepção do Reino Unido, para obter os seus recursos humanos ao serviço militar obrigatório. Quando, em 1995, a OTAN se começou a preocupar com missões fora da sua área, como foi na ex-Jugoslávia, os efectivos militares europeus da Aliança já tinham diminuído cerca de meio milhão, decrescendo mais 300.000 em 1999 e mais 700.000 em 2004, apesar de a Aliança ter aumentado em dez novos membros os seus parceiros europeus. Diminuição de efectivos que foi acompanhada, na generalidade dos países, pela eliminação do serviço militar obrigatório.

Os acontecimentos que decorreram até 1999 (mais empenhamento da Aliança em missões expedicionárias, alargamento da Aliança a novos estados-membros e a tendência da União Europeia para maiores responsabilidades na sua segurança) levaram a OTAN a rever o seu Conceito Estratégico naquele ano. Mais do que um novo código de princípios teve como finalidade transformar a Aliança numa organização mais leve e ágil, que diminuísse custos e efectivos. A nova estrutura de comando estabeleceu dois Grandes Comandos: o Comando Aliado de Operações na Europa e o Comando Aliado de Transformação nos EUA, seguindo-se na estrutura alguns comandos conjuntos, comandos funcionais (os países não abdicam dos seus interesses), centros de coordenação de operações aéreas. Manteve-se a capacidade de dissuasão nuclear da Aliança, abandonando as forças nucleares de Teatro. A estrutura de forças foi mais orientada para as capacidades militares que poderiam possuir, abandonando-se o conceito de equilíbrio estratégico baseado na quantificação de unidades e meios e as forças passaram a estar mais orientadas pela missão a desempenhar do que pela ameaça a enfrentar. Lançou-se a ideia de uma Força de Resposta Rápida Conjunta para a Aliança (cerca de 25.000 efectivos), mas os efectivos continuavam a diminuir e as responsabilidades expedicionárias cresceram com a força para o Afeganistão (ISAF). Diminuição de efectivos a que se juntaram preocupações demográficas na área da Aliança e preocupações financeiras que levaram a cortar na defesa para investir na segurança interna.

A população na Aliança, apresenta tendências diferentes nos EUA e na Europa. A idade média actual nos EUA (35,5) tende a crescer para 36,2 em 2050, o que não apresentará grandes problemas para a defesa. Em contraste, na Europa e nos países da Aliança, com uma idade média actual de 37,7 a tendência é para subir para 47, em 2050. Nesse ano, a população da Grécia com mais de 60 anos representará 36,2% do total, em Portugal 36,3% e na Alemanha 35%. Haverá, crescentemente, preocupações na procura de efectivos voluntários para servirem nas Forças Armadas, levando alguns países a encararem a emigração como uma solução possível.

Muitas nações, após os acontecimentos de Setembro de 2001, passaram a preocupar-se mais com a segurança (nos EUA foi criado o Departamento da Homeland Security, que consome elevados recursos) do que com a defesa. Nesta década tem havido um decréscimo na percentagem dos Produtos Internos dedicada à defesa. A maioria dos países não atinge os 2% e são raros que ultrapassam ligeiramente esse número.

O novo Conceito Estratégico da Aliança tem de reflectir estas realidades na sua estrutura de comando e de forças. Se a Aliança quer continuar na sua missão de prevenir e resolver conflitos, tem de ter consciência que precisa de instrumentos para tocar a partitura.

O conceito de comandos de área deveria ser abandonado para retomar o conceito de comandos funcionais distribuídos pelo espaço da Aliança e orientados para as ameaças que terão de enfrentar. Comando para as Forças de Reacção, Comando para a Defesa anti-míssil, Comando para novas Ameaças (terrorismo, narcotráfico, ciberguerra, etc.) e outros. O conceito da estrutura de forças também deveria ser orientado pela missão a desempenhar, não esquecendo que há missões que tem de ser entregues a forças policiais e para-militares que terão de ter relações de comando com o comandante da força, quando empenhadas.

Além das considerações demográficas e de recursos que podem afectar a estrutura militar integrada da Aliança, há mais duas questões que convirá ter em atenção. Uma diz respeito às relações civis-militares nas democracias. Ainda que exista uma ideia generalizada da necessidade da força militar como instituição dos estados, há diferentes percepções sobre para que servem os militares. Muitos põem restrições a que combatam e que possam morrer combatendo. Outros tantos preferem ver os militares a desempenhar uma variedade de missões, desde o treino de polícias a trabalhos de reconstrução de sociedades que passaram por conflitos. Todos pensam que as Forças Armadas devem ter, para certa justificação, missões de serviço público, mesmo sem ser em tempo de crise ou catástrofe natural. É um caminho perigoso, que se tem materializado, também e por exemplo, em empresas privadas que fazem lucros com a guerra. Conceitos que afectam o sistema de educação dos militares e a sua instrução e treino.

Uma outra questão diz respeito à cultura de paz que se instalou nas opiniões públicas e que passa pelo desaparecimento dos instrumentos militares, ou pelo menos dos seus custos, que necessita de um cuidadoso programa de educação e informação para a defesa. A OTAN vive desta peculiar cultura de paz. Será importante que o novo Conceito Estratégico (e isso vem expresso nas recomendações do Grupo de personalidades que colaboram com o Secretário-geral) sirva também de instrumento de informação e educação entre a Organização e os estados-membros para reorientar esta cultura de paz e a necessidade da defesa para a sua preservação.

IV

Pelos indícios e informações que têm sido publicadas, a próxima Cimeira da OTAN, em Lisboa, vai estar mais interessada em discutir o conflito no Afeganistão e possíveis estratégias futuras do que na definição de um Conceito Estratégico que materialize uma verdadeira inovação na Aliança.

Inovação que deve passar pela orientação política que cometa à Aliança novas responsabilidades na prevenção e resolução de conflitos, sob mandato das NU e que redefina o conceito de pertença à Aliança pelo seu alargamento aos membros da OSCE e sua interligação com esta Organização. A OTAN deve assumir o seu papel de organização cooperativa de segurança regional na nova área, voltando ao conceito da Declaração de Roma de 1991.

Inovação que deve passar por uma nova estrutura militar cooperativa, que não impede uma estrutura integrada já existente entre os seus membros actuais. Estrutura cooperativa que deve ser única e sem duplicações de forças militares com a União Europeia, que poderá contribuir com outras capacidades para a prevenção e resolução de conflitos, mas que não terá possibilidades, no próximo futuro, para assumir responsabilidades militares próprias. Esta estrutura evitaria maiores crises nas elações transatlânticas, não traria duplicações de meios e evitaria a descriminação na segurança no espaço de Vancoeuver a Vladivostok. A sua materialização, em estrutura de comandos e forças, dada a experiência acumulada, não seria difícil de encontrar.

Portugal continua um País de recursos escassos, com uma população residente estimada em cerca de onze milhões de habitantes que tem crescido pouco, que envelhece a ritmo superior à média europeia, mas com cerca de quatro milhões de nacionais emigrados em várias partes do globo. O seu regime constitucional expressa que “Portugal rege-se nas relações internacionais pelos princípios da independência nacional, do respeito dos direitos do homem, dos direitos dos povos, da igualdade entre Estados, da solução pacífica dos conflitos internacionais, da não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados e da cooperação com todos os outros povos para a emancipação e o progresso da humanidade”.

Num sistema de relações internacionais onde ainda se privilegiam alianças e acordos, Portugal apresenta como factores de relevo para negociação, em primeiro lugar, a sua posição geográfica no Atlântico Norte, garantida pelo espaço no continente europeu que faz fronteira com um único País (Espanha) e os arquipélagos da Madeira e dos Açores. Outros factores são a sua cultura e língua e a inserção na Comunidade de Países de Língua Portuguesa e a experiência e profissionalismo das suas Forças Armadas.

Portugal, como membro fundador da Aliança Atlântica, e as contribuições que tem dado na fidelidade aos seus princípios, poderá sempre fazer ouvir a sua voz e defender os seus interesses.

Acreditamos que apoiar qualquer iniciativa da OTAN para reforçar a sua missão na prevenção e resolução de conflitos e evolução sem ambiguidade para organização cooperativa de segurança regional na área coberta pelos membros da OSCE, servirá os interesses de Portugal. Quanto à estrutura militar cooperativa devem, em primeiro lugar, ser apoiadas iniciativas que visem eliminar as armas nucleares da sua panóplia e continuar uma política mútua, consentida e verificada, de equilíbrio de armamentos na área. Nessa estrutura haverá sempre fortes racionais para apoiar a localização de um comando funcional (orientado pela missão) no Território Nacional, não perdendo infra-estruturas existentes com forte incidência nas comunicações e controlo.

Serão inovações a mais? Naturalmente que ultrapassam as simples transformações, como aquela que advoga que a OTAN só muda quando o Secretário-geral da Aliança for um americano e o Comandante das Forças for um europeu.

_____________

* Presidente da Direcção da Revista Militar.