1. Do contexto: a marca da guerra ao longo da História

Centrados na actualidade, procuramos encontrar na História linhas de continuidade e de mudança relativamente à conflitualidade, para percepcionarmos os porquês da realidade presente e extrair as suas linhas de força.

Com a História podemos acompanhar não só a evolução/transformação tecnológica e adaptação dos aparelhos militares, mas também e a montante, as ondas de choque da sociedade, o pensamento político-filosófico de tratadistas, a visão estratégica de líderes políticos e chefes militares, mentalidades sociais e conjunturas económicas. Entre o século XV (utilização da pólvora) e o início do século XX (1ª Guerra Mundial), a guerra foi a “instituição” dominante. Conversora de mentalidades políticas, transformadora de modelos sociais, motor e necrópole civilizacional, ponte e hiato cultural, a guerra marcou o ritmo da História, dividiu-a em períodos e ordenou o sistema político internacional.

Quais os marcos históricos decisivos que marcaram o curso da guerra?

Charles David elenca três: revolução agrária; revolução industrial; revolução “do saber”. Relativamente a este último (o actual), o autor aventa que, em teoria, os novos pensadores da estratégia serão menos militares e tácticos e mais civis e informáticos, pois nunca como agora estiveram tão longe dos campos de batalha. Alvin Toffler segue uma linha de pensamento similar, falando em vagas: da agricultura, industrial e a 3ª vaga. Michael Roberts avançou, em 1955, com a ideia de uma única revolução militar: os acontecimentos ocorridos no século XVI/XVII, centrado no uso da pólvora nos campos de batalha, na expansão marítima dos países europeus e no Estado Soberano saído de Vestefália. Clifford Rogers, em 1991, sugeriu que, da Idade Média até à actualidade, houve uma série de revoluções militares, que terão o seu início no século XIV e prosseguiram em frequência crescente à medida que se aproximavam do século XX. Williamson Murray avança com quatro revoluções militares que modificaram fundamentalmente a natureza da guerra no Ocidente: a criação do Estado-Nação moderno no século XVII, baseado num poder militar organizado e disciplinado; a Revolução Francesa, que inseriu a ideologia e o nacionalismo na equação da guerra a Ocidente; a Revolução Industrial, iniciada no mesmo período e que alterou o alicerce económico das sociedades, proporcionando aos líderes políticos recursos para sustentarem a guerra; a Grande Guerra 1914-1918, que reafirmou a combinação mortífera dessas «revoluções», que envolveu o emprego de armas combinadas, tácticas «suicidas» e de carácter destrutivo, bombardeamentos estratégico, operações navais de grande amplitude e de guerra submarina sem restrições. Segundo o autor, trata-se de acontecimentos que trouxeram tantas mudanças sistémicas nas áreas política, social e cultural quanto o facto de serem largamente incontroláveis, variáveis e, acima de tudo, imprevisíveis. Portanto, aqueles que esperam que a tão propalada “revolução da informação” traga mudanças radicais nessas áreas descobrirão que a direcção, consequências e implicações serão amplamente imprevisíveis para as organizações sociais e militares; ou seja, tais “revoluções” reformam a natureza da sociedade e do estado, assim como as organizações militares. Juntamente com Macgregor Knox, Murray acrescentou também a arma nuclear, atendendo à especificidade estratégica da arma e da caracterização da guerra que fundamentou. Última nota do autor: as “revoluções” militares têm origem, normalmente, em tempo de paz, e ocorrem a nível social, surgindo depois as da técnica, que têm um efeito catalisador; a mudança é radical, mas os movimentos são de longo prazo e faseados.

Enfim, de todas estas abordagens e análises, resta o denominador comum que é a guerra, esse acontecimento de violência extrema e, talvez por isso, indutor e gerador de radicais alterações sociais, económicas e políticas; no quadro de uma lógica verdadeiramente paradoxal, se atentarmos ao longo dos tempos, é mesmo possível constatar que a guerra se pode tornar a origem da paz (como defende Luttwak), paz essa que surge pela vitória total de qualquer uma das partes envolvidas, pela exaustão de ambos, ou, mais amiúde, devido ao facto do conflito de interesses que causou a guerra poder ser resolvido pelas transformações que a própria guerra incutiu: à medida que os combates continuam, o pior do que supostamente se ganharia ou defenderia é reconsiderado em relação aos custos em sangue, recursos, agonia e, eventualmente, reduz ou neutraliza as ambições iniciais que motivaram a guerra.

Centrando agora a nossa ideia em termos técnico-militares e no binómio transformação/inovação, cingimos a transformação da defesa e a (r)evolução dos assuntos militares a dois momentos: o aparecimento da pólvora nos campos de batalha e a arma nuclear.

Em termos militares, o aparecimento da pólvora e a utilização das armas de fogo nos campos de batalha representa, porventura, a maior transformação da História: a artilharia tornou vulneráveis as muralhas dos castelos; os arcabuzes e os mosquetes anularam a protecção dos soldados conferida pelas armaduras; o fogo tornou inconsequentes a honra e a bravura individuais; o planeamento estratégico foi (re)ponderado; a organização militar e os dispositivos militares reorganizados; a concepção táctica modificada. Durante os séculos seguintes, o trinómio fogo - choque - movimento (pólvora, industrialização e vapor) foi influenciado pela evolução técnica rápida da guerra, originando as guerras de mercenários (séculos XVI e XVII), entre soldados profissionais (século XVIII), de massas (século XIX) e entre nações (século XX). Um conjunto de guerras generalizadas (Trinta Anos e Campanhas Napoleónicas), limitadas (Guerras da Sucessão de Espanha, Sucessão da Áustria e Franco-Prussiana), intra-estatais e de descolonização (continente americano) confirmam a combinação mortífera dessas transformações/evoluções, atingindo o «zénite» na Guerra de 1914-1918, a guerra destinada a acabar com todas as guerras!

Paralelamente, as descobertas marítimas globalizaram o mundo, o mar impôs-se como fonte de poder e de riqueza para os Estados e, consequentemente, em palco de confrontos navais. A guerra “globalizou-se”.

Mas os efeitos da pólvora não foram só militares: políticos, impondo o conceito de Estado Soberano, facilitando a centralização do poder régio (Absolutismo) e obrigando os príncipes a redefinirem os seus objectivos de Estado de forma racional (trinómio objectivos - meios - ameaças); sociais, pois a guerra deixou de ser encarada como um juízo de Deus, abrindo espaço ao humanismo, mercantilismo e ao Iluminismo; económicos, porquanto os novos meios técnicos, sendo dispendiosos, obrigou as unidades políticas a ponderarem o binómio custos/objectivos, surgindo as revoluções industriais e da produção em série.

A par do advento da pólvora nos campos de batalha e do poder marítimo assente na expansão ultramarina, a invenção da arma nuclear é, para nós, a grande transformação militar do nosso tempo histórico. Entra-se no “delicado equilíbrio de terror” e no domínio da Estratégia indirecta (dissuasão), numa inversão da famosa frase de Clausewitz: “a política é a continuação da guerra por outros meios”. Até ao derrube do muro de Berlim, o recurso ao vector militar foi muito limitado, não sendo este um instrumento muito positivo da política, pois acima de tudo procurava-se obter a inacção do adversário e não favorecer a própria acção, prevalecendo a estratégia genética e a estrutural em detrimento da operacional. Tratava-se, enfim, de uma estratégia que privilegiava sobretudo a inacção (não Guerra) e menos a coacção. Como curiosidade, pela primeira vez na História não havia antídoto para esta arma, isto é, inexiste a anti-arma, e os critérios da sua utilização competiam exclusivamente ao poder político.

No período da guerra fria, tal como sucedeu no século XVII e após as campanhas napoleónicas, a preservação da paz resultou na criação de uma geração desinteressada e ignorante dos assuntos militares, céptica quanto às virtudes da “coisa” militar e encarando as FFAA com um misto de suspeita, incompreensão e desprezo. Situação que se agravou após a desagregação da URSS, principalmente na Europa Ocidental. Neste sentido, como nos relembra Luttwak, existe actualmente um problema intelectual: há uma tendência generalizada, acentuada após o final da guerra fria, em recusar a aceitar a realidade do poder e dos conflitos. As pessoas que estudam os conflitos não gostam de conflitos e falham ao não reconhecer aspectos básicos da guerra. Não se apela ao intelecto para perceber o fenómeno da guerra e, em vez disso, têm-se utilizado as emoções para o atacar. Quando, num ambiente científico, as pessoas estudam coisas que detestam, os resultados traduzem-se numa falta de entendimento claro sobre essas matérias.

2. A conflitualidade na actualidade

Caracterizar a actual conflitualidade resulta num exercício complexo, até porque, lato sensu, um conflito designa uma oposição de interesses, que não leva necessariamente ao confronto armado, podendo esses interesses revestir uma plêiade de motivos. Interessa-nos, no entanto, tentar encontrar traços comuns das diversas guerras na actualidade, para melhor podermos compreender a importância do instrumento militar.

É comum afirmar-se que vivemos presentemente um paradigma da guerra, centrado na guerra espectáculo possibilitada pelas tecnologias da informação e nas guerras de novo tipo, assimétricas/irregulares. No 1º caso, a guerra civilinizou-se, no 2º caso destatizou-se. Entretanto, o conceito clássico de fazer a guerra, tipo clausewitziano, desapareceu? Enquanto pontos de reflexão importa equacionar algumas presunções actuais, concretamente: a guerra da informação varre, tendencialmente, o soldado do campo de batalha? A guerra assimétrica/irregular é, realmente, uma guerra de novo tipo? As novas ameaças conflituais são mesmo novas? A guerra convencional pertence à História?

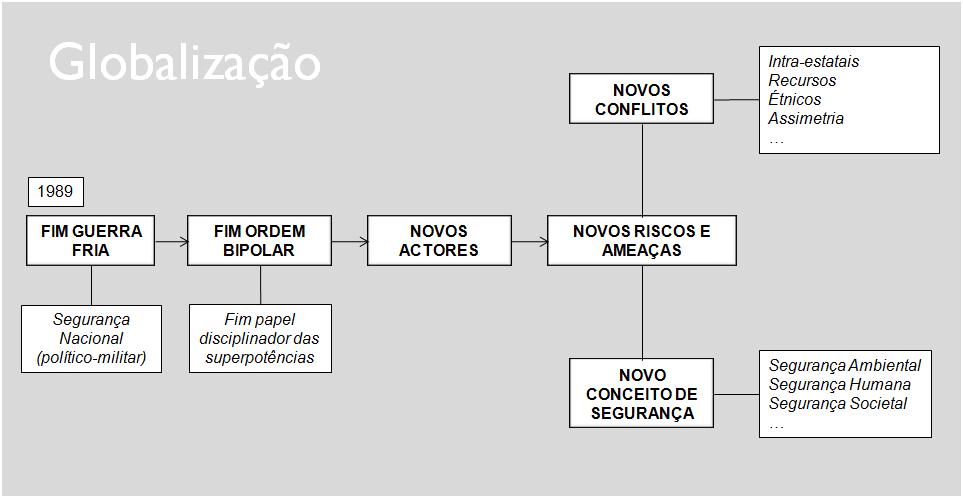

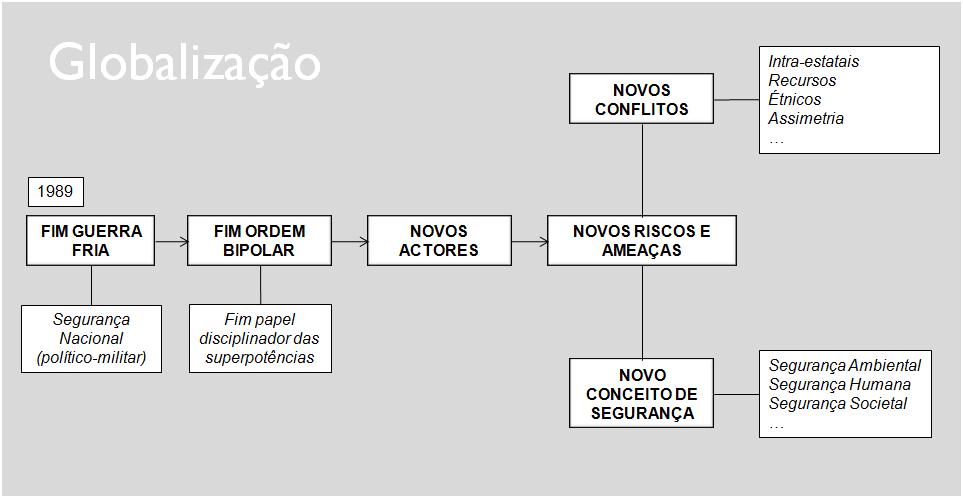

O triplo acontecimento de derrube do muro de Berlim, extinção do Pacto de Varsóvia e implosão da URSS, associados às contingências da Guerra do Golfo (1991) fez crer aos mais idealistas que o mundo regressava, finalmente, à ONU. Chegava-se ao Fim da História e assumia-se a universalidade humana, estando aberta a via para a concretização da tese de Paz Perpétua delineada por Emmanuel Kant. No entanto, os acontecimentos que se seguiram encarregaram-se de mostrar a extemporaneidade de tais prognósticos, pois a sucessão de ocorrências violentas na década 1990 fizeram perceber que a paz mundial continuava a ser um mito. Para tanto, podem-se enumerar, entre muitos outros, os confrontos armados entre algumas das ex-repúblicas soviéticas, a violenta e fratricida desagregação da Jugoslávia, o extermínio ruandês e as contínuas guerras na África sub-sariana, a corrida aos armamentos na explosiva região da Ásia-Pacífico, o reacender da perigosa tensão entre a Índia e o Paquistão, o conflito do Kosovo, a intervenção armada desencadeada pela Rússia contra os separatistas da Chechénia.

Passou a viver-se uma fase de transição, uma desordem mundial, passando-se de uma “paz impossível, guerra improvável”, que Raymond Aron objectivou no período da guerra fria, para uma “paz um pouco menos impossível e guerra um pouco menos improvável” da nova era caracterizada por Pierre Hassner. Assim, contrariamente ao que chegou a pensar-se, o vector militar reassume-se como um instrumento útil da política. Da possibilidade de uma guerra global e destrutiva, passou-se para a conflitualidade regional e interna, ligada não só a questões territoriais, mas muito especialmente a diferenças étnico-religiosas, que assentam em irreconciliáveis contradições culturais, que dão um cariz histórico aos conflitos, o que torna muito complicado geri-los ou controlá-los.

O inimigo não é identificável, as ameaças são inquantificáveis e o equilíbrio internacional é imprevisível, imperando as entidades caóticas ingovernáveis, estatais e não estatais, que fazem com que os riscos sejam múltiplos, difusos e globais. As ameaças que pairam sobre o mundo são agora de vária ordem, identificando-se as de carácter político-estratégico e as mais vincadamente sócio-políticas. Em relação às primeiras, existem o reacender dos nacionalismos reprimidos, as questões fronteiriças, a disputa pela posse ou acesso a recursos naturais não renováveis, como o petróleo e a água potável, e o perigo de proliferação de armas de destruição em massa. Quanto aos segundos, temos as pressões sociais e políticas provocadas pelos desequilíbrios económico-demográficos e consequentes fluxos migratórios, os radicalismos político-religiosos e político-étnicos, com os fundamentalismos, xenofobias e racismos, e também as actividades de grupos de terrorismo, de narcotráfico e de crime organizado.

Figura 1 - Da guerra fria à actual conflitualidade.

(Fonte: autores)

O inimigo não é identificável, as ameaças são inquantificáveis e o equilíbrio internacional é imprevisível, imperando as entidades caóticas ingovernáveis, estatais e não estatais, que fazem com que os riscos sejam múltiplos, difusos e globais. As ameaças que pairam sobre o mundo são agora de vária ordem, identificando-se as de carácter político-estratégico e as mais vincadamente sócio-políticas. Em relação às primeiras, existem o reacender dos nacionalismos reprimidos, as questões fronteiriças, a disputa pela posse ou acesso a recursos naturais não renováveis, como o petróleo e a água potável, e o perigo de proliferação de armas de destruição em massa. Quanto aos segundos, temos as pressões sociais e políticas provocadas pelos desequilíbrios económico-demográficos e consequentes fluxos migratórios, os radicalismos político-religiosos e político-étnicos, com os fundamentalismos, xenofobias e racismos, e também as actividades de grupos de terrorismo, de narcotráfico e de crime organizado.

Se, por um lado, a globalização favoreceu, simultaneamente, a integração económica e a fragmentação política, incutindo uma certa regulamentação e reajustamento sistémico, por outro, permitiu que organizações desestruturadas, perniciosas, não verticais e parasitas, que podemos denominar organizações clandestinas (máfias, narcotráficos, terrorismo...), se aproveitassem de um espaço de operabilidade, em que a sua actuação sub-reptícia contribui para a desregulação do sistema. Os actores proliferaram e, além dos acima referidos e dos próprios estados

[1], temos as organizações internacionais (numa dinâmica vinda do antecedente), as organizações não governamentais e as empresas multinacionais.

O Estado Soberano, construído em Vestefália, perdeu, assim, a exclusividade enquanto actor do sistema político internacional; mas não a primazia. O Estado mantém o «estatuto» de actor charneira, não sendo de esquecer que essa partilha de “estatuto” é selectiva e comandada pelo Estado-Nação, que detém prerrogativas únicas, desde logo o monopólio da força.

Novas/velhas ameaças abundam, como o terrorismo

[2], ADM

[3], nacionalismos (separatismos e irredentismos)

[4], pandemias

[5], recursos

[6] ou tensões fronteiriças entre estados

[7]. Neste âmbito, duas tendências são especialmente preocupantes: as armas de destruição maciça nas mãos de organizações terroristas e os refúgios destas, recorrendo a países e/ou partes de países onde contam com apoios governamentais; no seu conjunto constituem as temíveis “ameaças híbridas”, em que uma organização terrorista é apoiada por um ou mais Estados soberanos

[8].

E assim, como caracterizar a guerra do nosso tempo? É comum classificar as guerras actuais como regulares e irregulares. Se nas primeiras o modelo clausewitziano tradicional está presente, nas segundas os Estados podem entrar em guerra contra uma rede terrorista, uma milícia étnica, um movimento independentista, um exército rebelde ou ainda contra o crime organizado. As guerras irregulares podem também ser travadas entre dois ou mais grupos organizados, não envolvendo nenhum Estado.

No mundo Ocidental, democrático e desenvolvido, tem prevalecido a lógica da segurança cooperativa e a procura do estabelecimento de uma ordem através do equilíbrio, que permita evitar, atenuar ou, no mínimo controlar os conflitos, caso eles deflagrem. Neste espaço regional, caracterizado pela sua homogeneidade e consequente estabilidade, privilegia-se, assim, a acção preventiva na redução das probabilidades de confronto e a gestão das crises quando se tornam inevitáveis

[9]. O sistema de forças privilegia, acima de tudo, o grande desenvolvimento tecnológico e científico aplicado a fins militares, a maior capacidade de material bélico, sobressaindo as chamadas “armas limpas” e de “precisão cirúrgica”, bem com uma elevada formação técnica dos quadros, procurando-se resolver os conflitos por meios persuasivos, dissuasores ou coercivos, na base das “zero baixas”.

Todavia, na maior parte do globo não é esta a situação que se verifica. A maioria dos países das zonas instáveis possuem forças militares quantitativamente numerosas e de reduzida qualidade, atendendo a inimigos fronteiriços ou, mais frequentemente, para garantir a ordem interna e impedir a fragmentação do estado. Se bem que não ameaçando directamente as potências ocidentais, as ameaças que por vezes representam podem pôr em causa o Status quo internacional. Para tanto, basta percorrer alguns países da América Latina e da Ásia; para já não falar da África Sub-sariana, onde a situação de fragilidade de estados é uma realidade.

O que nos diz (e prova?), portanto, a Guerra da Informação equacionada pelo mundo Ocidental? Durante séculos, a principal característica dos conflitos armados na Europa foi a sua simetria, materializada através de guerras internacionais travadas entre Estados no espaço exterior de fronteiras claramente definidas. As guerras civis ou internas travavam-se no espaço interior das mesmas fronteiras.

Mas, hoje em dia, como infere Proença Garcia, é possível identificar um “oposto assimétrico” às guerras internacionais, que mais não são do que conflitos armados de tipo pré-vestefaliano, em que as fronteiras estabelecidas pelos estados deixaram de desempenhar qualquer papel, sendo ignoradas pela violência entre grupos não estatais. Neste contexto, os actos de guerra e os actos criminosos tendem a ser indiferenciados e a prolongarem-se no tempo, sem perspectiva de obtenção de um acordo de paz.

Consequentemente, a complexidade e o espectro das actuais operações militares, em resposta a uma ameaça difusa e incerta, estão a contribuir para a alteração das características do campo de batalha. A defesa e a segurança de um Estado implicará, acompanhando o raciocínio de Rupper Smith, que as suas forças militares sejam projectáveis para teatros de operações distantes das suas fronteiras geográficas e sustentáveis por períodos prolongados, em regiões tão díspares como a gelada Bósnia, o deserto tórrido do Iraque ou as montanhas do Afeganistão.

As forças tendem para a dispersão e a actuação em menor número, capazes de se concentrarem rapidamente, para lançar ataques a grandes distâncias, imprimindo um elevado ritmo às operações, voltando depois a dispersarem-se. A fluidez e a ausência de frentes lineares e zonas de retaguarda, provocará o desaparecimento da classificação de campo de batalha linear, sendo substituído pelo não linear.

Os conflitos mudam o seu palco dos campos para as áreas urbanas, ameaçando gravemente a protecção da força, exigindo o recurso à protecção oferecida pelas viaturas blindadas e ao emprego de sistemas de armas tecnologicamente evoluídos.

Entretanto, o acesso generalizado ao uso de sistemas de informação aumenta a capacidade de combate, mas estas capacidades induzem dependência, e esta dependência cria vulnerabilidades.

Em suma, a “revolução militar em curso”, associada à transformação nos assuntos de defesa, caracteriza-se por ser um fenómeno de complexidade crescente: assenta na tecnologia da sociedade da informação, caracteriza-se pela utilização do espaço extra-atmosférico, pelas novas tácticas e composição orgânica das unidades, pela necessidade essencial de conter a violência dentro de limites políticos, éticos e estratégicos aceitáveis pela comunidade internacional, mas também pela civilinização (civil quanto possível, militar quanto necessário) e pelo papel desempenhado pelos media e a opinião pública.

Face à esmagadora superioridade tecnológica e as operações baseadas nos efeitos, as baixas tendem a aproximar-se do zero, pelo menos de um dos lados, de tal forma que os centros de gravidade passam a incluir não só os espaços físicos e as origens materiais da força mas, sobretudo, a imobilizar, controlar, alterar e moldar o seu comportamento de forma a criar um novo ambiente político com perdas controladas, mesmo para o inimigo, evitando reacções negativas da opinião pública.

As novas tecnologias e a digitalização ditam novas doutrinas estratégicas, tácticas e organizacionais. A tendência é para a robotização do campo de batalha (C2W - Command and Control, Warfare), onde a manobra informacional se sobrepõe e, por vezes, substitui a manobra do terreno. No campo de batalha (actual e do futuro), o mais importante é (e continuará previsivelmente a ser) o domínio da informação, mais precisamente o acesso, o controlo e o respectivo processamento com o objectivo de obter a sua transformação em conhecimento.

Mas será que, como alguns autores defendem, os novos pensadores da Estratégia serão menos militares e tácticos e mais civis e informáticos, pois nunca como agora se esteve tão longe da guerra? Que entrámos na era da desmilitarização da guerra? Parecem excessivas tais percepções! Convém lembrar, sobre este aspecto, que é o soldado que ocupa o terreno. A tecnologia, a guerra da informação e as operações de combate venceram Saddam Hussein em 2003, mas não conseguem impõem uma ordem sustentada aos iraquianos do “antigo regime”. Porquê? Porque o cidadão não se submete e a subversão permanece. Não por acaso, o livro Sete Pilares da Sabedoria, escrita por Lawrence da Arábia e reportado à guerra irregular travada no Império Otomano no âmbito da 1ª Guerra Mundial, foi livro de cabeceira dos americanos no Iraque.

E que dizer da diferença de actuação e resultados obtidos na guerra que Israel travou recentemente contra o Hezzbolah (2006) e o Hammas (2008)? No primeiro caso, apostando no vector aéreo e na guerra da informação o resultado foi desastroso; contra o Hammas, a presença e actuação militar no terreno revelou-se fundamental

[10].

A guerra da informação é a forma de pensar e fazer a guerra do chamado mundo moderno, correspondente a uma parcela planetária de cerca de 15%. Mas não nos iludamos excessivamente; nunca como hoje os patamares da estratégia, operacional e táctico estiveram tão comprimidos, não sendo por isso de admirar o envolvimento político na decisão táctica, bem como as consequências do nível táctico e operacional na decisão política.

As guerras neste século apresentam geometria assimétrica, com fortes desequilíbrios quantitativos e qualitativos. É a guerra irregular ou “guerra entre o povo”, referida por Rupper Smith. E, assim, voltamos ao princípio, “vinho velho em garrafas novas”?

[11].

Esta tendência começou a manifestar-se durante a guerra fria com as descolonizações, que reflectiu todas as suas tendências depois de 1991, que o mundo ocidental foi percebendo lentamente. Os exércitos foram-se tornando mais pequenos, só muito recentemente a conscrição foi abandonada e os meios industriais de guerra (viaturas blindadas e mecanizadas, canhões, aviões e navios de guerra) mantêm relutâncias de adaptação. Entretanto, tal como no século XVIII e depois das campanhas napoleónicas, no século XIX, a Europa entrou numa era de paz e de desprezo pela arte da guerra e seus profissionais.

A assimetria dos conflitos generalizou-se, com estados ou organizações internacionais em estado de guerra contra entidades não estatais e, através das operações de resposta a crises, assiste-se à feitura da guerra para garantir a obtenção da paz, numa lógica Helénica do tempo de Péricles. De facto, as novas guerras já não envolvem apenas entidades políticas, tendo como protagonistas actores para-estatais, sub-estatais ou marginais, que foram sempre agentes da violência, mas só agora vão ganhando estatuto de partes da guerra, como acontece com organizações terroristas como a Al-Qaeda e “agências” transnacionais do crime organizado, tal significando o fim do conceito Weberiano do estado como monopólio da violência legítima e organizada.

Entretanto, os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001 abalaram a percepção de paz, mas não forneceram uma ideia nítida das ameaças e de qual a resposta militar a dar. O terrorismo é visto como um conceito ameaçador mas impreciso. Como avisou o Presidente George Bush, ainda em 2001, a guerra (contra o terrorismo) era contra um inimigo diferente do habitual, enfatizando que “os combates não se travariam em campos de batalha e não havia lugar a praias de desembarque”.

Hoje, as intervenções nos conflitos não se destinam a conquistar ou defender território, mas a alcançar um patamar político desejável: a estabilidade em determinado território e, se possível, a democracia. Mesmo que enquanto sofisma, a intervenção militar americana na Somália destinou-se a criar condições para actividades humanitárias, o emprego da força internacional nos Balcãs a impor a paz, no Kosovo a garantir direitos à minoria kosovar, no Afeganistão e no Iraque a afastar os talibãs e Saddam Hussein do poder, respectivamente, e criar condições de governabilidade pró-ocidental.

Para lá da intervenção desastrosa na Somália, os sucessos no Afeganistão e no Iraque, como se percebe, surgem mitigados. Porque os adversários não travam uma guerra regular, actuam no meio das populações e têm um superavit motivacional, o poder bélico de cariz industrial das coligações ocidentais sentem sérias dificuldades para se sustentar. De facto, a tarefa apresenta-se infinita (operações militares intemporais) e inviável (?), porque não há um inimigo perfeitamente identificável que se possa perseguir e destruir. Sete anos depois, os EUA ainda não se libertaram do país que queriam libertar (Iraque) e, no Afeganistão, a NATO luta contra os talibãs pelo controlo territorial e o próprio prestígio.

Parte das explicações podemos encontrá-las na capacidade de o inimigo se furtar aos sistemas de armas ocidental, obrigando-o a combater no seu terreno, nos seus tempos e em conformidade com o seu modus operandi. Mas, que dizer da guerra de punhos de renda feita a partir dos salões de Bruxelas e na obsessão de preservação da força. Acerca deste aspecto, surge à cabeça os body bag (saco para cadáver), a percepção que o apoio doméstico é ténue, os recursos humanos escassos e os materiais onerosos. Sem esquecer que o complexo militar industrial persiste em fabricar armamento e equipamento adequado a outro tipo de guerra que não o irregular/assimétrico.

Ou seja, regressou o paradoxo das guerras absolutistas do século XVIII? As empresas militares privadas surgem, neste contexto, como forma de ultrapassar tais constrangimentos: não existem enquanto baixas; o “combatente” é mais barato que o soldado; os equipamentos estão por sua conta e risco. Mas, curiosamente, mesmo este elemento da guerra do século XXI não constitui novidade

[12].

Não por acaso, a tendência é que os conflitos travados pelo “mundo ocidental” sejam feitos através de forças multinacionais (alianças ou coligações) contra entidades não estatais. Isto é consequência da escolha dos objectivos e da interoperabilidade das operações, que implicam necessidades acrescidas de forças, pretensões de legitimidade do número, diluição de riscos (fracasso, recursos, responsabilidades próprias, baixas) e um lugar à mesa das negociações.

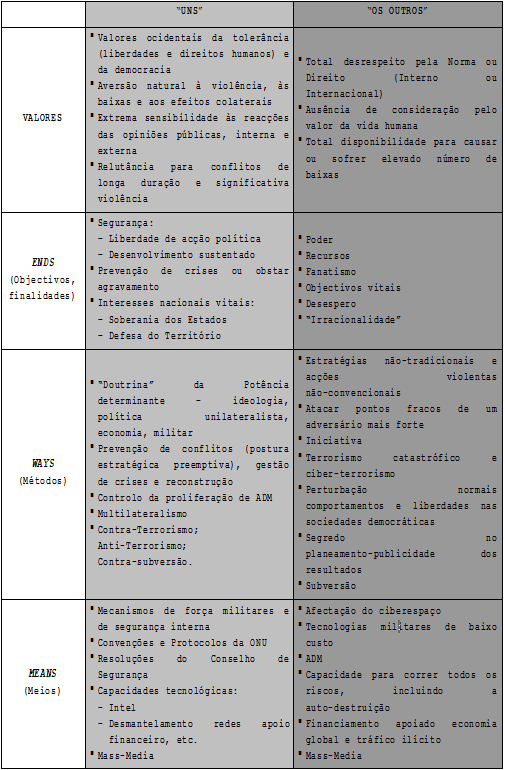

Quadro 1 - Análise Ends-Ways-Means (+ valores) da principal conflitualidade na actualidade

Fonte: Autores.

Na guerra do nosso tempo, o indivíduo combate o Estado Soberano (terrorismo) fora da sua estrutura; no contexto deste combate, o Estado Soberano emprega forças no âmbito de formulações não estatais, mas procura preservar e promover os seus interesses estatais. E assim, como enfatiza Rupper Smith, não estará o Estado Soberano a combater pela sua sobrevivência?

Últimos «pontos» a merecer reflexão. A guerra quadrimensional, tecnológica, de informação e a ameaça mais mediática da conjuntura (o terrorismo e os seus suicida-bombistas) são o “holocausto” bélico do nosso tempo? Se pensarmos no milhão de mortos que a catana causou no conflito intra-étnico do Ruanda ou nas cifras superiores originadas nos conflitos dos Grandes Lagos (África) onde a AK-47 foi a arma da morte, podemos repensar ideias adquiridas. E que indicia a recente guerra dos cinco dias materializada pela intervenção militar da Rússia contra a Geórgia (dois Estados soberanos)?

Face a tudo o que fica dito, parece-nos que nunca o conceito trinitário de guerra de Clausewitz foi tão actual: racionalidade pura; paixão e ódio; probabilidades e acaso.

As novas ameaças são, na realidade, velhas ameaças; a guerra da informação é uma evolução dos assuntos militares que começa no fim da 2ª Guerra Mundial e percorre o tempo actual; a guerra assimétrica/irregular é “monocórdica” porque intemporal; a guerra inter estados de carácter convencional permanece (principalmente enquanto ameaça) e, notoriamente, é para essa tipologia de guerra que os Estados orientam a organização dos seus aparelhos militares.

A guerra, como guerra refere Gaston Bouthoul, é a mãe da História, e a guerra no sentido restrito, como escreveu Clausewitz, ainda é o combate.

3. As funções do instrumento militar na actualidade

Em 01 de Maio de 2003, a bordo do porta-aviões USS Abraham Lincoln, o então presidente norte-americano George Bush anunciava ao mundo, com pompa e circunstância, o triunfo militar das forças da coligação na operação Iraqui Freedom. Enfatizava, então, o poderio do instrumento militar norte-americano, nomeadamente o seu alcance estratégico associado à capacidade de destruição e precisão - através de ataques aéreos ou navais -, bem como a capacidade de movimentação, de manobra e rapidez das forças terrestres, numa eficiente combinação de precisão, velocidade e audácia e que, recorrendo às mais avançadas tecnologias, conseguia atingir eficazmente os objectivos militares, ao mesmo tempo que minimizava as baixas civis. Nesta situação, o instrumento militar - essencial para o fim do regime de Saddam Hussein - foi utilizado no quadro do seu emprego tradicional: a guerra convencional, nomeadamente contra forças adversárias da guarda republicana e do exército iraquiano.

Contudo, esta vitória militar demonstrava a sua ineficácia em relação ao objectivo último de estabelecer um ambiente de estabilidade e segurança no Iraque, que permitisse outros desenvolvimentos políticos, económicos e sociais. Quatro anos após o início da operação Iraqui Freedom, o balanço era devastador: cerca de 3.800 mortos por parte da coligação e milhares de mortos iraquianos, insurreição generalizada, confrontos entre facções iraquianas opostas, ataques contra organizações internacionais, caos social, forças de segurança iraquianas inexistentes, economia destruída... Do campo da estratégia surgem (ou revisitam-se) então outras abordagens, mais abrangentes, em que as forças militares devem ser utilizadas com os outros instrumentos do poder para, juntamente, alcançar um único estado-final desejado. Fala-se então de “power package” e “comprehensive approach”, em alusão à integração das componentes (ou instrumentos) económica, política, civil e militar do Poder para encontrar as melhores soluções para grande parte dos actuais conflitos. É este novo quadro, associado a considerações de diversa ordem (de legitimidade, de adequabilidade, de carácter ético, de condicionamentos financeiros e orçamentais) que justifica a reflexão sobre a importância do instrumento militar e, enfim, a utilidade da força.

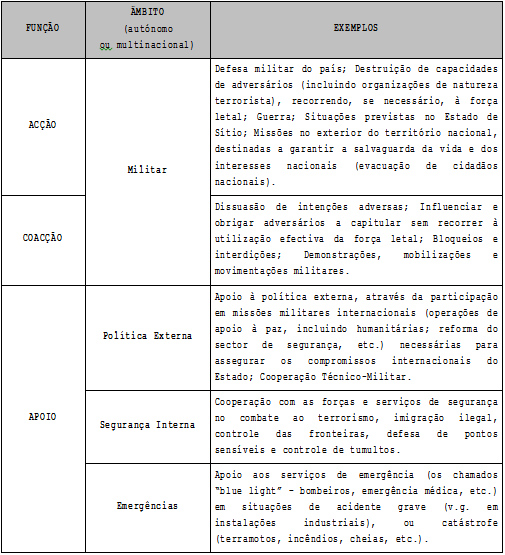

No quadro da actual tipologia de conflitos, e considerando os principais riscos e ameaças à segurança, interessa sistematizar as principais funções do instrumento militar na actualidade; na tabela seguinte relacionam-se, de uma forma integrada, esses ingredientes:

Quadro 2 - Funções do instrumento militar na actualidade

Fonte: Autores.

A função ACÇÃO relaciona-se com as missões tradicionais das forças armadas, nomeadamente, a defesa militar do país, a guerra e a salvaguarda de interesses vitais ou muito importantes. É no âmbito desta função que, primariamente, são desenvolvidos os programas de treino, adquiridos os equipamentos e desenvolvidas as capacidades. Implica normalmente a mobilização das principais capacidades das forças militares; a força militar e a violência, se necessário, são utilizadas ao mais alto nível.

A função COACÇÃO inclui a dissuasão e a imposição (compellence). Na dissuasão pretende-se a preservação do status quo, evitando que o adversário escolha ou aja contra a vontade de quem dissuade; na imposição, pretende-se alterar o status quo, fazendo com que um adversário escolha ou aja da maneira que o obrigante desejar. O uso da força militar tem um carácter limitado, de ameaça, sendo utilizada “apenas” para alterar as intenções do adversário.

A função APOIO tem um carácter essencialmente supletivo. As capacidades das forças armadas são postas ao serviço de outros instrumentos de poder, estratégias ou sistemas. Pode envolver o uso da força militar (no caso de apoio à política externa ou à segurança interna) ou, no caso das emergências, a disponibilização de determinadas capacidades (recursos humanos e materiais) para complementar as capacidades do sistema de emergência e, assim, minimizar as consequências nefastas; neste último âmbito também podem ser utilizadas as capacidades das forças armadas para, com carácter limitado, melhorar as condições de vida das populações (melhoria de estradas, construção de pontes, etc.).

Naturalmente que este ordenamento funcional não é rígido. Julga-se, no entanto, que as funções elencadas cobrem a maioria das situações, em que politicamente se pondera utilizar o instrumento militar para garantir a segurança, nacional ou internacional, nas suas diversas vertentes e “novas” dimensões - humana, ambiental, energética e colaborativa (cooperativa e colectiva).

Realçamos, por fim, que quando o decisor político pondera utilizar o instrumento militar, deverá ter em conta diversas considerações. Desde logo, a sua adequabilidade e viabilidade, mas também, a enorme flexibilidade que as capacidades das forças armadas proporcionam, o que as torna úteis em variadíssimas circunstâncias, num contexto “securitário” actual complexo e indefinido. Também um quadro de emprego triplo, sem o qual a força pode estar a exercer violência sem a legitimidade política necessária: o legal, atribuído pelo direito internacional e nacional próprio; o institucional, que fornece a legitimidade; e o ético, apoiado no respeito pelos direitos fundamentais do homem (como nos relembra Loup Francart). E os riscos inerentes à situação e que sempre enformam as considerações políticas. Neste sentido, é possível constatar que assume cada vez maior preponderância política a utilização do instrumento militar em situações onde o risco seja menor, sem baixas, como é o caso do apoio humanitário ou em situações de emergência. Mesmo no âmbito da política externa, é para muitos países preferível “mostrar a bandeira” em situações de natureza humanitária (v.g. terramoto no Haiti ou no Paquistão) do que em situações de combate complexas, onde há a enorme possibilidade de baixas, como no Afeganistão ou Iraque. A questão remanescente é que a segurança envolve sempre riscos e custos, e estes devem ser partilhados por aqueles que de, alguma forma, se sentem ameaçados.

4. Conclusão

Resta concluir. Da análise histórica e da guerra constatamos e concordamos que cada experiência de guerra é única, sendo o produto de uma convergência irrepetível de fins políticos, emoções passageiras, limites técnicos, jogadas tácticas, esquemas operacionais e factores geográficos. Destes “novos” conflitos e guerras retemos algumas das suas tendências: baixa probabilidade de grandes conflitos entre grandes potências; aumento dos conflitos intra-estatais (com motivações diversas, como o fim do papel disciplinador das superpotências, raízes étnicas, religiosas e ideológicas, recursos, etc.); assimetria; crescimento das ameaças que recorrem a acções violentas não convencionais; terrorismo e pirataria.

Quanto ao instrumento militar verificamos que, nunca tanto como na actualidade, foi tão utilizado; às suas missões tradicionais foram adicionadas outras, cobrindo um variado espectro de actuação, o que implica novas capacidades e novas formas de actuar. Quer seja para melhorar a segurança, para contribuir para a estabilidade e reconstrução, para auxiliar em situações de desastre, assistência humanitária, bem como conter, dissuadir, impor, influenciar, ou destruir potenciais adversários, parece pois certa a crescente importância do instrumento militar, merecendo por isso a devida atenção dos decisores políticos. Como refere Leslie Gelb, na sua obra Power Rules: “Buy the biggest and most potent military capability you can afford (…) for the options it will provide to address the uncertainties you will face”. É claro que fazer as opções mais correctas, ajustadas às diversas realidades, é uma possibilidade reservada a quem tem, de facto, visão estratégica.

Contudo, no actual contexto de segurança, onde o próprio conceito de segurança tradicional (político-militar) é hoje alargado às novas dimensões atrás referidas e onde é difícil distinguir entre o que são riscos e ameaças internas e externas, é fundamental utilizar eficazmente todos os instrumentos de poder ao dispor dos Estados e organizações internacionais (diplomáticos, militares, civis, económicos, informacionais) para lidar da melhor forma com uma panóplia enorme de situações, despoletadas por diversos agentes adversos, de natureza política (v.g. terrorismo), económica (v.g. interrupção de fluxos energéticos, terrestres, marítimos ou aéreos) ambiental (v.g. catástrofes naturais), tecnológica (v.g., no âmbito do ciberespaço ou da indústria química).

Bibliografia de Referência

Aron, Raymond, Paz e Guerra entre as Nações, Brasília, Editora Universidade de Brasília, 2ª Edição, 1986.

Black, Jeremy, War and the World. Military Power and the Fate of Continents 1450-2000, London, Yale University Press, 1998.

Bouthoul, Gaston, O Fenómeno Guerra, Estúdios Cor, 1966.

Chaliand, Gérard, The Art of War in World History, Los Angeles/London, University of California Press, 1994.

Clausewitz, Carl Von, Da Guerra, Lisboa, Perspectivas e Realidades, 1976.

David, Charles-Philippe, A Guerra e Paz. Abordagem Contemporânea da Segurança e da Estratégia, Lisboa, Instituto Piaget, 2001.

Garcia, Francisco Proença, Estratégia e Guerra (Dissertação de Agregação - policopiada), Universidade Católica, 2008.

Gelb, Leslie H, Power rules, New York, Harper Collins, 2009.

Howard, Michael, A Guerra na História da Europa, Mem Martins, Publicações Europa-América, 1997.

Luttwak, Edward, Strategy: The logic of War and Peace, Londres, The Belknap Press of Harvard University Press, 2003.

Martins, François, “A contemporânea transformação das Forças Armadas”, in Cidadania e Defesa, 2002.

Murray, Williamson, “Revolução em questões militares”, in Military Review, Brazilian, 2nd Quarter 1998.

Perré, Jean, Les Mutations de la Guerre Moderne. De la Révolution Française a la Révolution Nucléaire, Paris, Payton, 1962.

Smith, Rupert, A Utilidade da Força. A Arte da Guerra no Mundo Moderno, Lisboa, Edições 70, 2008.

Vaz, Mira, “A revolução nos assuntos militares, o quadro estratégico e as condições de emprego das forças militares”, in Nação e Defesa, 2003.

______________

* Tenente-coronel de Infantaria. Mestre em Estratégia e pós-graduado em Relações Internacionais e História Militar. Professor de História Militar do Instituto de Estudos Superiores Militares.

** Major de Infantaria. Pós-graduado em Estudos da Paz e da Guerra e mestrando em Estratégia. Professor de Estratégia do Instituto de Estudos Superiores Militares.