Nº 2536 - Maio de 2013

Pessoa coletiva com estatuto de utilidade pública

Introdução

O tema da participação militar feminina e, em especial, o acesso de mulheres a funções de combate, suscita habitualmente reações variadas, tão controversas quanto emotivas. Não obstante o facto de, na maioria dos países ocidentais, a rotinização da sua presença nas fileiras ser uma realidade, um elemento dos debates em curso suscita perplexidade: os argumentos utilizados para criticar ou justificar a exclusão das mulheres de determinadas áreas e tarefas militares e, portanto, para fundamentar políticas institucionais nesta matéria, mantêm-se surpreendentemente inalterados desde o início da década de 1970.

Fundando-se na estrita oposição entre direitos e eficácia militar, esses argumentos têm focado quatro áreas fundamentais: as diferenças físicas entre homens e mulheres; o impacto sociopsicológico da presença feminina nas unidades militares e, em particular, na coesão dos grupos de combate; o custo-benefício dessa participação; e o seu impacto em termos de valores sociais e culturais. Embora o peso relativo, e a forma como tais argumentos têm vindo a ser utilizados, tenha variado ao longo do tempo e em função dos contextos, eles continuam a ser invocados ad nauseum, muitas vezes para além de toda a evidência empírica.

Passados mais de vinte anos sobre a entrada de mulheres nas Forças Armadas Portuguesas, numa situação de relativa paridade com os homens, é oportuno revisitar esses argumentos. Neste artigo começa por rever-se brevemente a situação das mulheres nas Forças Armadas, salientando os desenvolvimentos verificados e as assimetrias ainda existentes entre países. De seguida, analisa-se o conjunto de argumentos referido, em torno de dois dos problemas centrais que invocam: o problema das capacidades e aptidões físicas e o do efeito da presença feminina sobre a coesão e eficácia militar[1].

1. A situação das mulheres nas Forças Armadas

País | % mulheres FA | % mulheres em operações |

Alemanha | 8.8 | 5.2 |

Bélgica | 7.8 | 3.9 |

Bulgária | 14.1 | 5.5 |

Canadá | 16 | 10 |

Dinamarca | 6.4 | 4.7 |

Eslovénia | 15.4 | 10.1 |

Espanha | 12.2 | 10.3 |

Holanda | 9.0 | 12.0 |

Itália | 13.0 | 3.3 |

Lituânia | 10.8 | 5.6 |

Luxemburgo | 4.9 | 2.8 |

Polónia | 1.9 | 2.2 |

Portugal | 13.6 | 7.9 |

República Checa | 13.6 | 6.2 |

Quadro 1 – Percentagem de mulheres nas Forças Armadas e em operações (NATO-2010)

Fonte: Relatórios anuais 2011 – NATO Committee on Gender Perspectives

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50327.htm

As mulheres constituem, presentemente, uma componente essencial das forças militares de um grande número de países, aproximando-se, ou excedendo mesmo em diversos casos, a fasquia dos 15% que alguns analistas definiram como um limite importante para alterar o estatuto das minorias nas organizações (Kanter, 1977). A sua representatividade em subsetores ou

áreas específicas no interior das Forças Armadas é por vezes muito superior. Embora, em geral, bastante mais reduzida do que nas forças nacionais, a percentagem de mulheres em missões internacionais de apoio à paz tem vindo a ampliar-se lentamente, ainda que com diferenças grandes entre os vários países (Quadro 1).

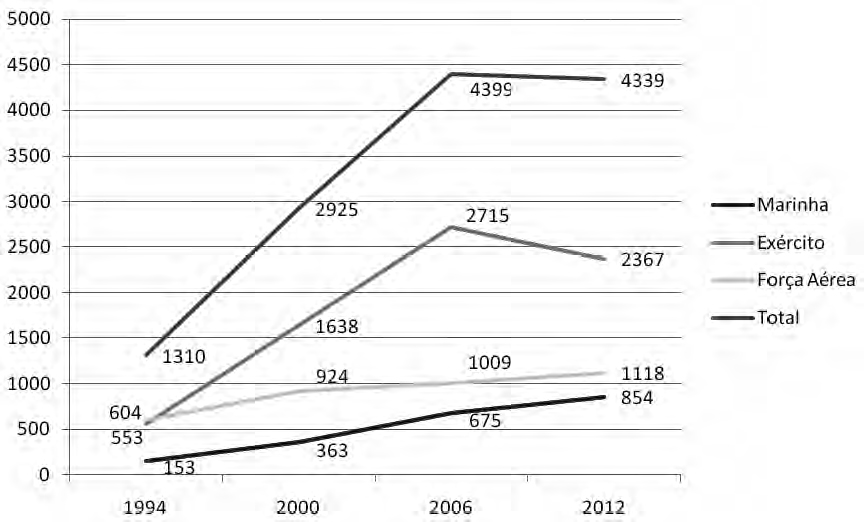

Nas Forças Armadas Portuguesas a evolução do número de mulheres foi constante nas últimas duas décadas, embora pareça estabilizar-se nos últimos anos e se tenha mesmo registado um decréscimo significativo em 2012, afetando em particular o Exército (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Evolução do número de mulheres militares nas Forças Armadas Portuguesas (1994-2012)

Neste último ano existiam 4339 mulheres nas Forças Armadas Portuguesas, representando 11% do total de militares[2]. Verifica-se, contudo, uma assimetria por Ramos do ponto de vista dos níveis de representação: as mulheres constituíam 8% dos militares da Marinha, 12% do Exército e 15% da Forças Aérea. Da mesma forma, existia uma diferença importante no que diz respeito à forma de prestação do serviço, já que elas representavam 18% dos militares em RV/RC e apenas 6% dos militares do QP.

Se, do ponto de vista legal, não persistem restrições ao envolvimento de mulheres em situações de maior operacionalidade, é ainda muito limitada a representação feminina nestas áreas.

Neste aspeto, a experiência mostra que em muitos países, numa ampla variedade de circunstâncias, foram já definidas e implementadas políticas inclusivas que permitiram o acesso e exercício pelas mulheres de funções operacionais, em áreas como a infantaria, pilotagem de combate ou submarinos. É o caso, por exemplo, da Noruega que há muito permitiu o acesso de mulheres a submarinos, tendo chegado a contar com uma mulher como comandante. Desenvolvimentos recentes incluem o anúncio por parte do Ministério da Defesa Britânico de que as mulheres poderão prestar serviço a bordo de submarinos a partir de 2013[3], e a eliminação da interdição de funções de combate na Austrália em Setembro de 2011[4]. Nos Estados Unidos, as mulheres começaram, em 2012, a treinar conjuntamente com os homens no Marine Corps[5] e, em Janeiro de 2013, foi eliminada a interdição de acesso ao combate. Na prática, tratou-se de ajustar a legislação e regulamentos à realidade, uma vez que as mulheres vinham já servindo na linha da frente, numa diversidade de funções, em conflitos como o Iraque ou o Afeganistão. Em dez anos, nestes dois teatros de operações, foram destacadas mais de 283 mil mulheres militares, mais de 800 foram feridas e mais de 130 morreram[6].

Em todos estes casos foi possível ultrapassar obstáculos existentes nos planos legal e regulamentar, mais que não seja pelo facto de a própria realidade da integração e envolvimento feminino em operações se ter encarregue de os tornar desajustados e anacrónicos. Um elemento interessante diz respeito ao número crescente de situações em que fatores exteriores, designadamente a intervenção de tribunais civis, constituiu um fator chave na transformação de políticas militares, contribuindo para a aceleração do processo de integração e o estabelecimento de condições de igualdade entre homens e mulheres no acesso e exercício da profissão militar. O caso mais evidente é o do Canadá onde, em 1989, um tribunal de direitos humanos decretou que fossem eliminadas todas as restrições existentes ao emprego feminino. Neste caso, o tribunal concedeu às Foças Armadas um período de dez anos para proceder à total equalização de políticas. Processos semelhantes decorreram de forma mais parcial noutros países (e.g. Holanda e Inglaterra) e verificaram-se mesmo situações de intervenção de tribunais supranacionais. Um dos mais paradigmáticos exemplos é o da Alemanha, país que, na sequência de uma decisão do tribunal Europeu de Justiça, em 2000, aboliu todas as rigorosas limitações ao emprego feminino no Bundeswher. Esta decisão, que fica nos anais da jurisprudência europeia, obrigou à reinterpretação da constituição alemã a qual explicitamente impedia às mulheres a utilização de armas[7].

Não obstante, noutros países continuam a persistir exclusões justificadas pelos mesmos argumentos que no passado impediram o acesso das mulheres a qualquer tipo de posição ou especialidade militar. O Reino Unido é, neste caso, um exemplo paradigmático. Embora diferentes analistas considerem que a recente decisão americana de eliminar a interdição do combate às mulheres virá a influenciar a política inglesa nesta matéria, em 2010, tal interdição foi aí confirmada pelos tribunais como legítima, com base em argumentos relacionados com a eficácia militar.

Embora exista uma diversidade de variáveis que pode explicar a ausência ou diminuta percentagem de mulheres nas áreas operacionais e em combate, incluindo a sua própria disponibilidade, boa parte dos obstáculos que persistem ao nível institucional remetem para o plano dos valores culturais sobre a ‘natureza’ e os papeis sociais de homens e mulheres, refletindo-se claramente no debate sobre a participação militar feminina e a eficácia militar.

2. Eficácia militar e integração de género

2.1. O debate sobre os papéis militares das mulheres: ‘direitos versus prontidão’

A maioria das discussões sobre a participação militar das mulheres, ou sobre os papéis e funções que devem desempenhar, têm sido equacionadas em termos da oposição entre cidadania e eficácia militar. Nestes debates, os valores democráticos da igualdade e não-discriminação são invocados em oposição aos da necessidade e prontidão militares, dois conjuntos de valores considerados incompatíveis, como se a opção por um deles significasse automaticamente a negação do outro. Um discurso maioritariamente oriundo da sociedade civil sobre igualdade de direitos é confrontado com um discurso maioritariamente oriundo no universo militar sobre eficácia militar e segurança nacional. Supostamente, aceitar um deles implicaria negar os pressupostos rivais do outro.

A posição mais extrema do argumento da eficácia militar assume que a instituição militar é diferente do resto da sociedade: a sua missão de proporcionar segurança é singular e prioritária relativamente a todas as outras; nessa medida, o papel das forças armadas não seria o de garantir direitos iguais a todos os indivíduos, nem a instituição deveria transformar-se num ‘laboratório de experimentação social’.

O argumento dos ‘direitos cívicos’, pelo contrário, sublinha a forma como numa sociedade democrática a instituição militar é, ou deveria ser, um reflexo da sociedade que é suposto proteger, incluindo a defesa dos seus valores fundamentais como a cidadania e a igualdade. Entre estes dois ideais-tipo as posições têm variado significativamente e nem sempre a opção por uma significou a total exclusão da outra.

É notável, e simultaneamente gerador de perplexidade, o facto de os argumentos não se terem alterado significativamente desde o final dos anos 1970. Mady Segal tinha já assinalado este aspeto no início dos anos 1980 (Segal, 1982, 1983) e no início do séc. XXI uma revisão das controvérsias correntes chegava à mesma conclusão (Carreiras, 2006). Com poucas diferenças, os argumentos têm vindo a ser reproduzidos de forma tão repetitiva como inconsequente. Vale a pena observar de perto a forma como este debate têm evoluído, e sobretudo os resultados de estudos realizados, concentrando a atenção nos dois tipos de argumentos que continuam a ser mais comuns: os relacionados com as características físicas e psicológicas das mulheres e o efeito da presença feminina sobre a coesão e eficácia das unidades militares.

2.1.1 As caraterísticas físicas e psicológicas das mulheres

A posição que poderemos designar como tradicionalista, dominante sobretudo em meios militares conservadores, sublinha como elementos centrais da identidade e atividade militares o que considera serem as naturais caraterísticas físicas e psíquicas dos homens, tais como agressividade, força física, orientação para a ação, frieza, stamina, capacidade de exposição a perigo físico extremo e aos sangrentos requisitos da guerra. A esta imagem adere, simetricamente, o estereótipo da mulher como genuinamente pacifica, conciliadora, passiva e destituída de todas as caraterísticas anteriores. Embora presentemente este tipo de argumentos essencialistas tenha deixado de ser dominante, desde logo, em virtude das próprias alterações na natureza da guerra, a sua utilização emerge ainda com alguma regularidade[8]. Entre os militares tradicionalistas que alimentam aquela oposição destaca-se o historiador Israelita Martin van Creveld, que considera que a feminização das forças armadas equivale ao seu enfraquecimento e declínio, tornando-as incapazes de cumprir as funções para as quais foram constituídas. Stephanie Gutmann partilha globalmente estas ideias, defendendo que “os anos noventa foram uma década em que os ‘duros’ ofereceram os seus soldados a planeadores sociais presos à visão inconsequente (e em muitos sentidos indesejável) de uma utopia politicamente correta em que homens e mulheres estão lado a lado, igualmente bons nas mesmas tarefas, intermutáveis, e claro completamente distraídos pelo interesse sexual” (Gutmann 2000: 12). Na mesma linha, Brian Mitchell argumenta que a integração das mulheres nas forças armadas “ameaça deixar as forças armadas tão disciplinadas, eficientes, (…) e militares como o serviço postal dos Estados Unidos” (Mitchell 1998: XVII).

Esta forma de oposição à participação militar feminina, assente na ideia de que as caraterísticas físicas e psicológicas das mulheres fazem delas combatentes menos eficazes, incluindo fatores como a força física, menstruação, gravidez, emocionalidade e capacidade de funcionar sob stress, pode encontrar-se também em documentos oficiais. É o caso, por exemplo, de um relatório sobre as diferenças de género nos aspetos bio-médicos do desempenho, produzido pelo Employment of Women in the Armed Forces Steering Group, em 2002, onde se reproduz a ideia de que a menor resistência e capacidade física das mulheres reduz a sua capacidade de trabalho[9].

As caraterísticas físicas das mulheres são, portanto, vistas como limitando as suas capacidades para o desempenho de diversas tarefas militares, sobretudo as relacionadas com o combate. Contudo, esta conclusão parece não estar alinhada com a realidade da forma que os tradicionalistas querem fazer crer. Desde logo, a ideia de que a exclusão de mulheres do combate terrestre na ‘linha da frente’ constitui uma exigência decorrente das suas menores capacidades físicas (Tuten, 1982: 248) foi de tal forma desafiada e contradita pelo efetivo envolvimento feminino em combate, designadamente nos mais recentes teatros de operações no Iraque e o Afeganistão, que este tipo de associação deixa de fazer qualquer sentido.

Embora existam, evidentemente, diferenças entre sexos é importante começar por notar que “as características individuais tendem a distribuir-se dentro de cada género numa curva de Bell, o que coloca a questão central de saber até que ponto as curvas masculinas e femininas se sobrepõem” (Goldstein 2001: 132, 133). Este debate sofre, assim, daquilo que Goldstein (2001: 134) designou como a “tirania das médias”, na medida em que os indivíduos estão a ser julgados pelos atributos do grupo, ou seja, a análise incide sobre diferenças médias sem tomar em conta a variação dentro de cada género. Até mesmo o British Employment of Women in the Armed Forces Steering Group (2002: B-5) considera que existe “uma pequena minoria de mulheres, estimada em 0.1% das praças e 1% dos contratados que pode atingir os parâmetros e desenvolver eficazmente as suas funções (…). Estas mulheres de elite serão tão capazes fisicamente como a média dos seus pares masculinos (…).” Esta conclusão replica os resultados de um estudo britânico anterior, o qual apontava já para o facto de as mulheres poderem desenvolver níveis semelhantes de capacidade física que homens da mesma estatura, desde que sujeitas a treino adequado (Brower 1996: 13). Existem, por outro lado, estudos que mostram que as preocupações relativas à capacidade feminina de resistir a elevados níveis de stress são totalmente infundadas. Para apenas tomar um exemplo, um inquérito realizado junto a 477 atletas de competição (288 homens; 189 mulheres) sobre estratégias para lidar com o stress concluiu que “atletas homens e mulheres revelaram a existência de muito mais semelhanças que diferenças nos seus padrões de gestão de stress. Este resultado apoia a convicção de que as atletas, particularmente em alta competição, possuem características psicológicas semelhantes às dos homens” (Anshel, Porter, Quek 1998: 375).

Por outro lado, é fundamental continuar a questionar a forma como os próprios parâmetros de capacidade física são concebidos e aplicados, uma vez que nem sempre é clara a identificação das caraterísticas que devem ser testadas, nem os testes são idênticos em vários contextos dentro das próprias forças armadas. Até agora, existe apenas “uma base insuficiente para recomendar critérios comuns de avaliação de capacidades físicas, na medida em que não existem critérios objectivos aceitáveis. O desenvolvimento futuro de critérios apropriados sobre os quais basear parâmetros gerais de avaliação física, associados a observações sobre a adequação do treino, deveriam conduzir à existência de standards mais objetivos e sustentáveis. Estes standards seriam baseados em exigências justificadas mais do que em níveis subjetivos derivados empiricamente” (Vogel 1999: 11). Pode até acontecer que diferentes critérios de avaliação de capacidade física façam sentido, uma vez que, como reconhece Godfrey, “diferentes programas de treino nos vários ramos proporcionam diferentes formas de melhorar a capacidade física dos militares, com vista a adquirir a máxima proficiência dentro e fora do campo de batalha. Não existem dados conclusivos que apontem para que todos os elementos das forças armadas, independentemente da sua especialidade ocupacional, unidade, idade ou género devam adquirir os mesmos níveis de aptidão física. O treino deve promover um nível físico compatível com estilo de vida ativo e a prontidão exigidos na profissão militar. Na medida em que cada ramo tem uma diferente missão, perspetiva e capacidade de atingir níveis de aptidão física gerais, é necessária alguma flexibilidade face à existência de standards comuns de avaliação física.” (Godfrey 2005: 11f.). A forma como, na prática, diferentes países abordaram esta questão é também muito elucidativa, verificando-se enorme diversidade de perspetivas e alterações frequentes, tanto no sentido da imposição de padrões comuns de avaliação física entre homens e mulheres, como da sua diferenciação (Carreiras, 2006).

Existem, por outro lado, diferentes dimensões da aptidão física. É genericamente reconhecido que existe um nível base de capacidade física que deve ser atingido por todos os militares independentemente de especialidade, unidade, sexo ou idade. Este nível base pode depois ser utilizado como ponto de partida para o treino com vista à prestação de serviço em especialidades ou unidades mais exigentes em termos físicos ou para a participação em missões de combate (Vogel 1999: 3). Segundo Vogel, importará assim distinguir entre três níveis de prontidão física: (1) preparação física geral; (2) preparação física para especialidades operacionais; e (3) preparação física para missões ou prontidão para o combate (Vogel 1999: 14, 15; Macknick 1999; Krainz 2003). Esta distinção é frequentemente ignorada pelos críticos da suposta dualidade de critérios de avaliação física em termos de género. O General Accounting Office dos Estados Unidos afirma muito claramente que “o programa de treino físico visa apenas manter um nível físico e de saúde gerais dos militares e a avaliação física não se destina a testar a capacidade para desempenhar missões ou funções específicas” (GAO 1998c: 6), a qual teria que ser demonstrada por homens e mulheres candidatos a determinadas posições ou especialidades (ver também Segal 1983: 206).

A transformação dos critérios é, em si mesma, uma questão difícil. Verifica-se habitualmente uma reificação de critérios preexistentes tidos como intocáveis, imunes à possibilidade de qualquer alteração. Na medida em que os testes físicos foram inicialmente concebidos para medir capacidades masculinas, com equipamento limitado, este facto vem reforçar as perceções de inequidade. As mulheres estão efectivamente a ser avaliadas em termos de caraterísticas nas quais o homem médio revela melhores desempenhos do que a mulher média; os traços em que as mulheres poderiam situar-se em vantagem (ex. medidas de flexibilidade) não são incluídos de forma sistemática. Adicionalmente, “muitas vezes as próprias mulheres militares tendem a auto-avaliar-se segundo critérios masculinos (tal como os homens as avaliam), sentindo-se consequentemente, menos válidas” (Segal, 1999:576).

Por último, vale a pena confrontar os receios suscitados pelo efeito da capacidade física das mulheres sobre a eficácia operacional das forças armadas, recordando práticas de recrutamento militar sob o impacto de conflitos, tanto numa perspetiva histórica, como contemporânea. No primeiro caso, pode recordar-se a forma como os requisitos, tanto físicos como psicológicos, são frequentemente ajustados para níveis menos exigentes, quando a necessidade obriga a ampliar as bases sociais do recrutamento. Em Portugal, por exemplo, durante o período da Guerra Colonial, verificaram-se diversos ajustamentos aos critérios de recrutamento que se tornaram progressivamente menos apertados (Couto, 2010: 105). Contemporaneamente, no contexto da Guerra do Iraque, basta também lembrar a forma como os Estados Unidos aumentaram em 65% o número de permissões para recrutas com registo criminal entre 2003 e 2006. Durante este período, mais de 125 000 militares com cadastro foram aceites nas forças armadas americanas. A esta realidade somam-se ainda outras estratégias para alcançar os objetivos de recrutamento, tais como a atribuição de bónus financeiros que poderiam ir até 90000 dólares, em dinheiro e outras regalias, acesso facilitado à cidadania americana através da prestação do serviço militar, redução de exigências em termos de idade e de aptidões físicas (Mian 2005; Associated Press, 5 July 2005; Jelinek 2006; Turse 2006; Alvarez 2007; Bender, Baron 2007).

2.2.2. Os efeitos da presença feminina na coesão militar

Um segundo conjunto de argumentos em que se funda a oposição à participação militar de mulheres, e concretamente ao seu envolvimento em combate, tem a ver com o receio do impacto que essa presença possa ter na coesão, prontidão e eficácia das unidades militares. Aponta-se, em concreto, a possibilidade de que certos processos interpessoais tenham consequências negativas no desempenho e eficácia militares e na coesão masculina em que supostamente esse desempenho se funda. Subjacente ao argumento de que a presença de mulheres interfere negativamente sobre o tipo de ligação emocional que os homens estabelecem entre si nos grupos militares, afectando assim a sua ação, está a crença de que o sucesso do desempenho é um resultado da coesão, e esta, por seu turno, um resultado da homogeneidade social. Ao prejudicar a coesão dos grupos masculinos, as mulheres representariam, pois, uma ameaça para a eficácia, especialmente em situações de combate.

Fortes argumentos foram utilizados para contrariar estas asserções. Um deles refere-se ao papel proeminente de mulheres em grupos de guerrilha e grupos terroristas, onde a sua presença parece não ter produzido tais efeitos. Outros argumentos decorrem dos resultados de variados estudos empíricos desenvolvidos ao longo de quatro décadas e que vale a pena rever aqui com atenção.

Entre os estudos iniciais, é habitual a referência a duas importantes pesquisas conduzidas pelo US Army Research Institute for Behavioral and Social Sciences, a meados da década de 1970, em que se examinou o desempenho feminino em unidades não combatentes durante programas de treino (MAXWAC) e durante a realização de exercícios de campo longe das casernas (REFWAC) (Binkin/Bach 1977; Holm, 1993). Em ambos os casos os resultados mostraram não existir qualquer relação significativa entre a proporção de mulheres e a prontidão e capacidade operacional das unidades.

Mais recentemente, a participação de mulheres em operações de manutenção da paz tem constituído também uma fonte importante de informação relativa à performance de grupos mistos no terreno, ainda que nem sempre esteja diretamente em causa a participação em combate.

É convicção de diversos analistas que se debruçaram sobre este problema que a partilha de tarefas em situações mais duras do que as que caraterizam a vida normal do quartel é susceptível de facilitar a integração, reforçar a solidariedade de grupo, aumentando a probabilidade de que as pessoas sejam consideradas como indivíduos mais do que como elementos de um grupo ou categoria sexual. Nesta medida, resulta facilitada a percepção das mulheres como válidas companheiras de trabalho e atenuadas eventuais resistências (Moskos, 1994; Moskos, Miller, 1995; Maniscaldo, 1997).

Uma das primeiras pesquisas que evidenciou este resultado foi conduzida, em 1984, por Charles Moskos, durante o exercício militar norte-americano Granaderio, nas Honduras, em que o autor acompanhou o desempenho de homens e mulheres militares numa situação exigente de terreno. Segundo Moskos, “a integração das mulheres numa ampla diversidade de tarefas e nas condições de campo nas Honduras pode ser recordada como uma história coroada de sucesso. De uma forma geral, as mulheres trabalhavam bem em funções exigentes e num ambiente difícil. As relações de trabalho entre os sexos eram melhores na situação de campo do que muitas vezes no quartel. Com o tempo, as mulheres começavam a ser consideradas e avaliadas como indivíduos, mais que como uma categoria sexual. Este processo de individualização contribui, mais que qualquer outra coisa, para o sucesso da integração feminina em tarefas não tradicionais” (Moskos, 1994:92). A principal conclusão do estudo reforçava, pois, a ideia de que a partilha de responsabilidades e tarefas em situações não rotineiras pode constituir um passo importante no sentido de uma melhoria das relações entre os sexos.

Resultados semelhantes foram revelados no contexto da Guerra do Golfo, no início da década de 1990, onde, sobretudo entre as tropas americanas, as mulheres desempenharam um papel muito significativo. O US General Accounting Office resumiu desta forma a avaliação dessa participação: “em geral, os comandantes das unidades e participantes em grupos focais avaliaram positivamente o desempenho das mulheres no Golfo Pérsico. (…) Mulheres e homens foram sujeitos às mesmas duras condições de terreno. Problemas de saúde e de higiene foram considerados inconsequentes, tanto para homens como para mulheres. A coesão em unidades mistas foi genericamente considerada eficaz durante o destacamento e tanto os comandantes de unidade como os participantes em grupos focais descreveram melhores níveis de coesão das unidades na situação de destacamento” (GAO 1993: 3). Para além disto, “embora muitos tenham referido que os homens sentiam a necessidade de proteger as mulheres, não concordaram com a ideia de que tal atitude os distraísse das suas responsabilidades” (GAO 1993: 3f). Por outro lado, ainda, “registaram-se poucas diferenças nas percepções sobre a capacidade de homens e mulheres lidarem com o stress do destacamento. (….) A homogeneidade de género não foi considerada pelos participantes nos grupos focais como um requisito para a efectiva coesão das unidades durante o destacamento” (GAO 1993: 4). Isto implica que unidades compostas por homens e mulheres parecem ser tão eficazes como unidades exclusivamente masculinas e parecem gerar uma forma particular de coesão na medida em que “membros de unidades mistas tendem a desenvolver laços de ‘irmandade’ mais do que laços sexuais. (…) A experiência mostra que a integração efetiva diminui os preconceitos e promove a coesão mais efectivamente que qualquer outro fator” (Peach 1994: 12f.) .

Num outro estudo, Harrell e Miller (1997: XVII) concluíram que a integração de género nas unidades militares tinha um “efeito relativamente pequeno sobre a prontidão, coesão e moral” e que a liderança e o treino se revelavam fatores mais importantes. Embora tenham identificado alguns casos de tensão associados ao género, isso apenas acontecia em unidades onde existiam conflitos entre sub-grupos. Por outro lado, apontaram claros efeitos positivos da integração de género à medida que o grau de profissionalismo aumentava (Harrell e Miller 1997) .

A Guerra do Iraque constituiu um outro contexto onde ficou provada a qualidade do desempenho das mulheres em zonas de combate. Embora até há pouco lhes tenha estado vedada a participação em funções ou unidades cuja missão fosse o combate terrestre, “as linhas fluidas do conflito no Iraque puseram as unidades em que as mulheres servem, tais como polícia militar, logística e apoio, diretamente na linha de fogo, desafiando conceções tradicionais sobre o que é uma ‘posição de combate’. ‘As mulheres estão a combater, estão nas ruas e em patrulhas’, afirma Pat Foot, um General do Exército na reserva. ‘Elas conduzem os veículos, são alvejadas e disparam de volta’” (Yeager 2007: 54). Lory Manning, uma capitão do Exército, acrescenta: “Temos unidades sob fogo que incluem homens e mulheres (…) Temos a experiência de mulheres a usarem as armas. Elas não se desconjunturaram emocionalmente. Nem isso aconteceu com o público Americano” (Yeager 2007: 55).

Mais recentemente, diversas avaliações em contextos de missões de manutenção da paz apontam para idênticos resultados. Bridges e Horsfall argumentam que uma mais expressiva presença de mulheres aumenta a eficácia das missões de paz, “gerando confiança nos países onde a intervenção tem lugar e diminuindo os comportamentos desadequados dos militares das próprias forças de paz” (Bridges e Horsfall, 2009:121). Nesse sentido, afirmam que “as missões de paz bem sucedidas no passado contaram com idênticos números de homens e mulheres” (Bridges e Horsfall, 2009:122). Num outro trabalho, Dharmapuri defende a ideia de que a presença de mulheres aumenta a eficácia operacional em pelo menos três áreas: melhor recolha de informação; maior credibilidade; melhor proteção da força (Dharmapuri, 2011).

Não obstante estes resultados, deverá avaliar-se com cuidado a possibilidade de que possam gerar-se, em certas circunstâncias, efeitos contrários. Tal como notou Mady Segal, “se os homens acreditam que as mulheres não são parte do grupo e que não podem funcionar com mulheres à volta, esta convicção prejudicará o funcionamento e pode afectar a capacidade de lidar com o stress de combate, constituindo pois uma self-fulfilling prophecy” (Segal, 1982:278).

Em todo o caso, mesmo que admitamos que, em condições de deficiente liderança ou ausência de treino adequado, a presença de mulheres ou outras minorias pode ter efeitos disruptivos na unidade e coesão de grupos masculinos, subsiste a questão de aferir que relação existe de facto entre coesão e desempenho. Kier sublinhou que a coesão é um dos múltiplos fatores que podem afectar o desempenho dos grupos e a sua contribuição é consideravelmente menos significativa e mais complexa do que habitualmente se supõe (Kier, 1999:44). Do ponto de vista empírico, a relação tem-se revelado extremamente ténue e mesmo nos casos em que os analistas identificaram uma modesta correlação positiva, isto parece resultar sobretudo do efeito do sucesso no desempenho sobre a coesão do grupo e não o contrário (Kier,1999:41). A coesão pode, aliás, revelar-se um elemento benéfico ou prejudicial para a performance. Quando os objetivos de um grupo se revelam contrários aos da organização no seu conjunto, ou quando o grupo desenvolve uma subcultura que aumenta a probabilidade de resistência, a coesão pode ter impacto negativo. Isto aconteceu designadamente no Vietname, onde certos grupos desenvolveram uma forte ideologia própria mais susceptível de reforçar a dissensão do que o empenhamento face às regras e objectivos gerais (Kier, 1999:42).

Uma distinção fundamental para compreender as diversas dinâmicas em causa é a que identifica duas componentes da coesão: coesão funcional e coesão social. Enquanto esta última se refere às ligações emocionais que unem as pessoas, tais como amizade, carinho e familiaridade, a primeira refere-se ao empenhamento coletivo no sentido de atingir determinados objetivos. A pesquisa nesta área mostrou claramente que, enquanto a natureza instrumental da coesão funcional parece ter uma influência positiva sobre o desempenho, o mesmo não acontece relativamente à coesão social (MacCoun, 1993; Kier, 1999:43). Sempre que uma relação positiva entre coesão e desempenho foi identificada, a coesão funcional revelou-se a componente crítica. Muitas vezes a coesão social pode mesmo ter incidência negativa na produtividade dos grupos. Diversos factores têm sido apontados para explicar este padrão: a ligação emocional pode fornecer uma espécie de escudo contra a autoridade exterior, pode influenciar os comandantes a exercer menos a sua autoridade e os indivíduos podem tender a dedicar mais tempo e energia ao fortalecimento das relações interpessoais do que à execução de tarefas comuns. Estes resultados parecem também confirmar uma outra conclusão de pesquisa relativa à relação entre homogeneidade e desempenho: a de que grupos socialmente homogéneos não são necessariamente mais eficientes do que grupos heterogéneos. A consistência de convicções pode produzir rigidez e gerar formas do que foi designado como ‘miopia estratégica’, ou seja, dificuldade em admitir que as coisas são ou poderiam ser diferentes (Lorsch 1985).

Em síntese, embora indivíduos socialmente similares tendam a procurar a companhia recíproca e grupos coesos se caraterizem pela existência de um ambiente mais agradável, nem sempre são mais produtivos ou mais eficazes.

3. Conclusão

A análise desenvolvida neste texto procurou ‘desconstruir’ alguns dos mais usuais argumentos contrários à integração militar feminina e em particular ao seu envolvimento em áreas operacionais e em combate. De acordo com numerosos estudos empíricos, a eficácia militar não parece ter sido afetada pela presença de mulheres nesses contextos. Esses estudos demonstram, pelo contrário, que formas de coesão baseadas na homogeneidade (tais como a criada em função de ligações afetivas relacionadas com a ‘masculinidade’) são as que menos parecem contribuir para a eficácia; que sempre que a coesão funcional foi atingida no interior do grupo, a presença de mulheres não prejudicou os desempenhos e que a distinção entre o grupo e o exterior prevaleceu sobre a distinção entre sexos. Por outro lado, os fatores que afetam as ligações nos grupos primários são tão diversos quanto a estabilidade dos seus elementos, a dimensão do grupo, a frequência e duração dos contatos, a experiência partilhada do grupo, a presença de uma ameaça ou crise ou as perceções de equidade no interior do grupo. Construir coesão é, pois, algo que pode ser atingido de múltiplas formas, e membros diferentes podem partilhar valores e atitudes comuns. Boa liderança, inovação tecnológica e programas de treino e monitorização podem ajudar a produzir os ajustamentos necessários.

Mais do que garantir eficácia, as múltiplas exclusões e proibições que ainda persistem, incidindo sobre as mulheres como grupo, podem ser vistas como minando essa mesma eficácia. Como afirma Kier, “qualquer forma de discriminação é perniciosa numa organização em que se realizam tarefas colectivas e que depende da integração de todos os indivíduos e unidades. Mesmo que essas atitudes tenham desempenhado no passado importantes funções nas forças armadas, elas são desnecessárias e minam a eficácia militar” (Kier, 1999:47). Nesta perspetiva, tolerar as exclusões é disfuncional para a organização, envolvendo um desperdício significativo de talento e competências e promovendo desintegração e fragmentação mais do que coesão e integração.

Bibliografia

Alvarez, Lizette (2007), “U.S. Army Giving More Waivers in Recruiting”. In: International Herald Tribune, 14 February.

Anshel, Mark H., Porter, Anne, Quek, Jin-Jong (1998), “Coping with Acute Stress in Sport as a Function of Gender: An Exploratory Study”. In: Journal of Sport Behavior, December, 363-374.

Associated Press (2005): Are U.S. Troops Too Fat to Fight? Officials Increasingly Worried about Troops Being too Fat to Fight. Online: http://www.msnbc.msn.com/id/8423112/.

Bender, Bryan, Baron, Kevin (2007), “Fewer High-Quality Army Recruits. As War Needs Rise, Exam Scores Drop”. In: The Boston Globe, 1 June.

Binkin, Martin, Bach, Shirley (1977), Women and the Military. Washington, D.C.: The Brookings Institution.

Donna Bridge e Debbie Horsfall, (2009), “Increasing Operational Effectiveness in UN Peacekeeping. Toward a Gender-Balanced Force”, Armed Forces & Society, vol.36, no.1, p.121.

Carreiras, Helena (1997), Mulheres nas Forças Armadas Portuguesas, Lisboa, Cosmos.

Carreiras, Helena (2002), Mulheres em Armas. A Participação Militar Feminina na Europa do Sul, Lisboa, Cosmos e IDN.

Carreiras, Helena (2006), Gender and the Military. Women in the Armed Forces of Western Democracies, London, Routledge (Hardcover).

Carreiras, Helena e Gerhard Kummel (orgs.) (2008), Women in the Military and in Armed Conflict, Wiesbaden, Vs Verlag.

Center for Military Readiness (CMR) (2003): Summary of Relevant Findings and Recommendations – Army Gender-Integrated Basic Training (GIBT) – 1993-2002. Washington, D.C.: CMR. Online: http://cmrlink.org/CMRNotes/GIBTSP01.pdf.

Chafetz, Janet Saltzman (Ed.) (1999): Handbook of the Sociology of Gender. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

Creveld, Martin van (2001), Men, Women and War. Do Women Belong in the Front Line? London: Cassell & Co.

Couto, Abel Cabral, (2009), “O Militar Português e a Guerra”, in Academia Militar, A Academia Militar e a Guerra de África, Lisboa, Prefácio e Academia Militar.

Dharmapuri, Sahana “Just Add Women and Stir?”, Parameters, Spring 201.1.

Davis, Kath, Evans, Mary Lorber, Judith (Eds.) (2006): Handbook of Gender and Women’s Studies. London et al.: Sage.

Employment of Women in the Armed Forces Steering Group (2002), Women in the Armed Forces. London, Ministry of Defence.

Field, Kim, Nagl, John (2001), Combat Roles for Women: A Modest Proposal. In: Parameters, Summer, 74-88.

Fullinwider, Robert K. (Ed.) (1983), Conscripts and Volunteers: Military Requirements, Social Justice and the All-Volunteer Force. New Jersey: Rowan & Allanheld.

Gabriel, Richard (1980), Women in Combat? Two Views. In: Army Magazine, 44: 2, 54-60.

General Accounting Office (GAO), National Security and International Affairs Division (1993): Women in the Military. Deployment in the Persian Gulf War. Report to the Secretary of Defense (GAO/NSIAD-93-93). Washington, D.C.: GAO.

General Accounting Office (GAO), National Security and International Affairs Division (1998a), Gender Issues. Analysis of Promotion and Career Opportunities Data. Report to the Ranking Minority Member, Subcommittee on Readiness, Committee on Armed Services, U.S. Senate (GAO/NSIAD-98-157). Washington, D.C.: GAO.

General Accounting Office (GAO), National Security and International Affairs Division (1998b): Gender Issues. Improved Guidance and Oversight Are Needed to Ensure Validity and Equity of Fitness Standards. Report to the Ranking Minority Member, Subcommittee on Readiness, Committee on Armed Services, U.S. Senate (GAO/NSIAD-99-9). Washington, D.C.: GAO.

General Accounting Office (GAO), National Security and International Affairs Division (1998c): Gender Issues. Information to Assess Servicemembers’ Perceptions of Gender Inequities Is Incomplete. Report to Congressional Committees (GAO/NSIAD-99-27). Washington, D.C.: GAO.

General Accounting Office (GAO), National Security and International Affairs Division (1999): Gender Issues. Trends in the Occupational Distribution of Military Women. Report to the Ranking Minority Member, Subcommittee on Readiness and Management Support, Committee on Armed Services, U.S. Senate (GAO/NSIAD-99-212). Washington, D.C.: GAO.

Gilroy, Curtis, Williams, Cindy (Eds.) (2006), Service to Country. Personnel Policy and the Transformation of Western Militaries. Cambridge, Mass. – London: The MIT Press.

Godfrey, Larry (Col.) (2005), Fitness and Its Effects on the Military. Carlisle Barracks, PA: U.S. Army War College.

Goldstein, Joshua S. (2001), War and Gender. How Gender Shapes the War System and Vice Versa. Cambridge et al.: Cambridge University Press.

Gutmann, Stephanie (2000), The Kinder, Gentler Military. Can America’s Gender-Neutral Fighting Force Still Win Wars? New York: Scribner’s.

Holm, Jeanne (1993), Women in the Military: an Unfinished Revolution. Novato, Calif.: Presidio Press.

Hosek, Susan D. et al. (2001), Minority and Gender Differences in Officer Career Progression. Santa Monica, Cal.: RAND.

Jelinek, Pauline (2006), “Uncle Sam Wants You, Generation Y, But not All of You”. In: The Seattle Times, 13 March.

Jones, David E. (1997), Women Warriors. A History. Washington, D.C.: Brassey’s.

Kanter, Rosabeth M. (1977), Men and Women of the Corporation. New York: Basic Books.

Katzenstein, Mary F., Reppy, Judith (1999a), Introduction. In: Katzenstein, Reppy 1999b: 1-21.

Katzenstein, Mary F., Reppy, Judith (Eds.) (1999b): Beyond Zero Tolerance. Discrimination in Military Culture. Lanham: Rowan & Littlefield.

Kier, Elizabeth (1999), “Discrimination and Military Cohesion: An Organizational Perspective”. In: Katzenstein, Reppy 1999b: 25-52.

Kilmann, Ralph H., Saxton, Mary J., Serpa, Roy (Eds.) (1985): Gaining Control of the Corporate Culture. San Francisco: Jossey-Bass.

Lorsch, Jay W. (1985), “Strategic Myopia. Culture as an Invisible Barrier to Change”. In: Kilmann, Saxton, Serpa (1985) 84-102.

Macknick, Barbara M. (LtCol) (1999), Military Women: Their Future Role in Combat. Carlisle Barracks, PA: US Army War College.

Marlowe, David H. (1983), The Manning of the Force and the Structure of Battle. Part 2: Men and Women. In: Fullinwider 1983: 189-199.

McCoun, Robert (1993), What Is Known About Unit Cohesion and Military Performance. In: Rostker et al. 1993: 283-367.

Mian, Zia (2005), Unraveling of the U.S. Military. In: Foreign Policy in Focus, 22 August. Online: http://presentdanger.irc-online.org/pd/375; accessed 20 September 2007.

Miller, Laura L., Moskos, Charles C. (1995): Humanitarians or Warriors? Race, Gender and Combat Status in Operation Restore Hope. In: Armed Forces & Society, 4, 615-637.

Mitchell, Brian (1998), Women in the Military: Flirting with Disaster. Washington, D.C.: Regnery Publishing.

Moskos, Charles C. (1988): Soldiers and Sociology. Washington, D.C.: Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences, US Government Printing Office.

Moskos, Charles C. (1993), “Mandating Inclusion: The Military as a Social Lab”. In: Current History, July-August, 20-26.

Peach, Lucinda J. (1994), Women at War: The Ethics of Women in Combat. In: Miner-

va: Quarterly Report on Women and the Military, 12: 4, 1-64.

Rosen, Leora N. et al. (1996), “Cohesion and Readiness in Gender-Integrated Combat Service Support Units: The Impact of Acceptance of Women and Gender Ratio”. In: Armed Forces & Society, 22: 4, 537-553.

Rostker, Bernard D. et al. (1993), Sexual Orientation and U.S. Military Personnel Policy. Santa Monica, Cal.: RAND.

Sarkesian, Sam C. (Ed.) (1980), Combat Effectiveness: Cohesion, Stress and the Volunteer Military. Beverly Hills, Cal.: Sage.

Segal, Mady W. (1982), “The Argument for Female Combatants”. In: Goldman 1982: 267-290.

Segal, Mady W. (1983), “Women’s Roles in the US Armed Forces: An Evaluation of Evidence and Arguments for Policy Decisions”. In: Fullinwider 1983: 200-213.

Segal, Mady W. (1999), “Gender and the Military”. In Chafetz, Janet Saltzman (Ed.) (1999): 563-581.

Shamai, Michael (1999), “Experiencing and Coping with Stress of Political Uncertainty. Gender Differences among Mental Health Professionals”. In: Families in Society, January/February, 41-50.

Sharp, Marilyn A. (1993), Physical Fitness, Physical Training and Occupational Performance of Men and Women in the U.S. Army. A Review of Literature. Natick, Mass.: US Army Research Institute of Environmental Medicine.

Soeters, Joseph/Meulen, Jan van der (Eds.) (2007), Cultural Diversity in the Armed Forces. An International Comparison. London – New York: Routledge.

Turse, Nick (2006), “U.S. is Recruiting Misfits for Army. Felons, Racists, Gang Members Fill in the Ranks”. In: San Francisco Chronicle, 1 October, F-6.

Tuten, Jeff M. (1982) “The Argument against Female Combatants”. In: Goldman 1982: 237-265.

Vogel, James A. (1999), Summary Report Research Workshop on Physical Fitness Standards and Measurements within the Military Services, 31 August – 2 September 1999, Herndon, VA. Fort Detrick, MD: US Military Operational Medicine Research Program.

Yeager, Holly (2007), “Soldiering Ahead”. In: The Wilson Quarterly, 31: 3, 54-62. Online: http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=wq.essay&essay_id=261679.

[1] Neste texto retoma-se, sistematiza-se e atualiza-se a análise apresentada em textos anteriores da autora, designadamente nos livros ‘Mulheres nas Forças Armadas Portuguesas’ (Carreiras, 1997), ‘Mulheres em armas’ (2002) e ‘Women in the Military and in Armed Conflict’ (Carreiras e Kummell, 2008).

[2] http://www.igualdade.gov.pt/INDEX_PHP/PT/MAINSTREAMING_DE_GENERO/ADC/MDN77 BA.HTM?start=1

Em 2012, a percentagem considerada no site foi calculada por relação ao total de militares (ativo e reserva). Caso tivesse sido utilizada a mesma metodologia que em 2011 (considerados apenas os militares no ativo) essa percentagem subiria para 12%.

[3] https://www.gov.uk/government/news/women-to-be-allowed-to-serve-on-submarines.

[4] http://articles.cnn.com/2011-09-27/asia/world_asia_australia-women-combat_1_combat-roles-direct-combat-lory-manning?_s=PM:ASI.

[5] http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=117669.

Ver também http://www.marinecorpstimes.com/news/2012/04/marine-corps-women-infantry-combat-dunford-amos-041812/.

[6] Burelli, David F., Women in Combat: Issues for Congress, Congressional Research Service, 5 de Abril de 2012. Acedido em: http://timemilitary.files.wordpress.com/2012/04/crs-wic.pdf.

[7] Sentença do tribunal de 11 de Janeiro de 2000, Tanja Kreil, Caso C285/98.

[8] Ver por exemplo, no contexto da recente decisão da administração Obama de eliminar a inter-

dição de mulheres em combate: http://edition.cnn.com/2013/01/25/opinion/boykin-women-in-combat acedido em 2 de Março de 2013.

[9] Employment of Women in the Armed Forces Steering Group 2002: 4f.

Doutora em Ciências Sociais e Políticas (2004), pelo Instituto Universitário Europeu, Florença. Foi visiting scholar no departamento de Women’s Studies da Universidade da Califórnia, Berkeley, em 1999. Entre 2010 e 2012 foi subdiretora-geral do Instituto de Defesa Nacional. Professora no ISCTE-IUL, onde leciona desde 1989, e investigadora no CIES-IUL. Presentemente, é diretora do doutoramento em Políticas Públicas do ISCTE-IUL.